статус опухоли mss что такое

Статус опухоли mss что такое

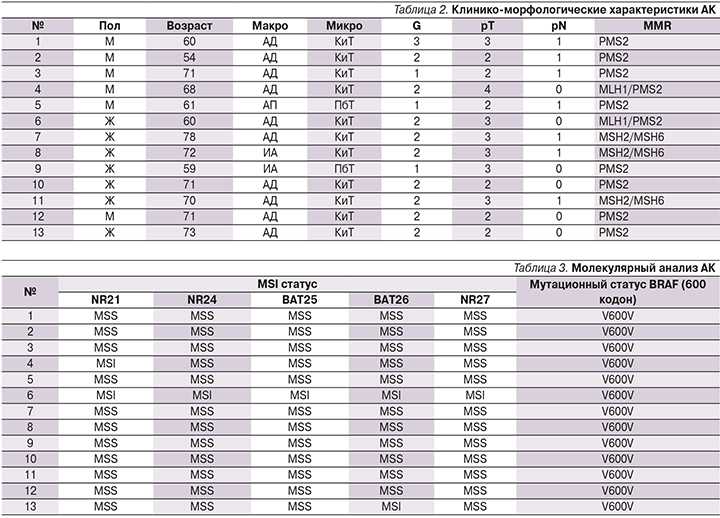

О.В. Паклина (1, 3), Г.Р. Сетдикова (1), А.С. Даабуль (1), В.П. Шубин (2), Н.И. Поспехова (2), Д.Л. Ротин (3)

(1) ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗ Москвы; (2) ФГБУ «Государственный научный центр колопроктологии им. А.Н. Рыжих», Москва; (3) Московский клинический научный центр ДЗ Москвы

Под ампулярной карциномой (АК) подразумевают опухоли, анатомически связанные со следующими структурами [1]:

На долю АК приходится 0,5% от всех злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта. Возраст больных варьируется в пределах 30–85 лет (медиана – 60 лет) с преобладанием мужчин в 1,5 раза [2]. АК характеризуется наиболее высокими показателями 5-летней выживаемости (до 70%) и низкой частотой рецидивов [3]. Несмотря на прогресс, достигнутый в изучении молекулярной онкологии, спектр выявленных молекулярных нарушений в АК на сегодняшний день ограничен [4–7].

В зависимости от различий в экспрессии муцинов 1-го, 2-го и 5АС-типов, среди АК гистологически различают кишечный и панкреато-билиарный типы [4].

По данным литературы, многие авторы включают АК в группу опухолей с синдромом наследственного неполипозного колоректального рака (ННКРР-HNPCC), для которых характерны высокая частота микросателлитной нестабильности (МСН) из-за наличия герминальных мутаций в генах MSH2, MLH1, PMS2,MSH3, MSH6 и MLH3 [8].

МСН (MSI), или феномен RER+-фенотипа (replication error), впервые описан в 1993 г. при изучении карцином толстой кишки [9]. МСН возникает вследствие нарушения системы репарации неспаренных оснований (mismatchrepair, MMR) и проявляется как накопление аллелей с измененной длиной коротких повторов ДНК в злокачественной опухоли.

В настоящее время общепринятым способом анализа RER+-фенотипа в опухолях является тестирование при помощи стандартного набора микросателлитных маркеров, одобренного экспертами Национального института рака США (NationalCancerInstitute, NCI). Рекомендуемая панель включает два квазимономорфных мононуклеотидных микросателлита (BAT25 и BAT26) и 3 динуклеотидных маркера (D5S346, D2S123,и D17S250). Принято выделять микросателлитные стабильные и нестабильные опухоли. Карциномы, демонстрирующие укорочение длины повторов по двум и более маркерам основной панели или имеющие более 30% нестабильных локусов при использовании большего числа маркеров, принято относить к случаям МСН высокого уровня (MSI-H), эквивалентной RER+-фенотипу.

В случае изменения длины только одного локуса из пяти в основной панели или менее 10–20% других маркеров было предложено использовать термин «низкий уровень МСН» (MSI-L) [10].

Частота МСН в АК варьируется от 12,5 до 22% (табл. 1). Тем не менее прогностическая значимость МСН в АК до конца не понятна.

С учетом этих данных целью настоящей работы стала оценка частоты и клинико-биологического значения МСН в АК.

Материал и методы

Работа основана на операционном материале, полученном от 31 больного АК, находившегося на лечении в учреждениях Москвы в 2003–2015 гг. Отмечено незначительное преобладание лиц мужского пола (1,3:1). Возраст больных колебался от 34 до 78 лет. Средний возраст мужчин составил 62, средний возраст женщин – 54 года.

Макроскопическое исследование резецированного органокомплекса проводили с использованием унифицированного алгоритма для АК [18]. Для дальнейшего микроскопического исследования материал фиксировали в 10%-ном забуференном растворе формалина, затем заливали в парафин по обычной методике. Серийные парафиновые срезы толщиной 3 мкм депарафинировали по стандартной схеме, окрашивали гематоксилином и эозином.

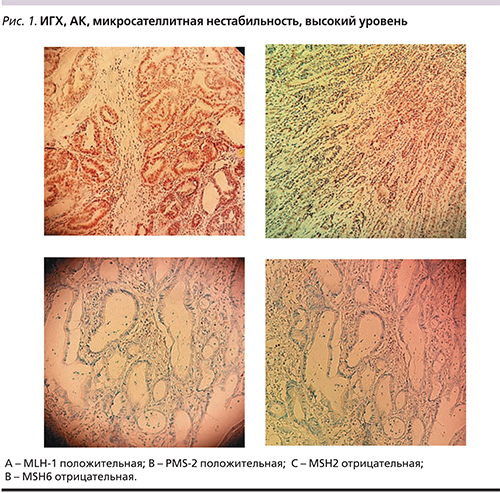

Выявление МСН в АК осуществлено в два этапа. На первом этапе применен иммуногистохимический метод – определен уровень белков системы репарации неспаренных оснований ДНК – MLH1, PMS2, MSH2, MSH6. В случае дефицита белков данной репаративной системы диагностировали МСН.

Дальнейшее подтверждение МСН проведено на образцах с наличием дефицита белков репаративной системы. Для молекулярного анализа в качестве источника ДНК использованы парафиновые блоки с помощью набора TIANampFFPEDNAKit (TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO, LTD, Китай). Образцы для молекулярного анализа содержали не менее 80% опухолевой ткани. В качестве контроля ДНК использовали неизмененную слизистую оболочку двенадцатиперстной кишки и лимфоциты в опухолевой ткани. Определение МСН проведено с помощью фрагментного анализа на приборе ABIPRISM 3500 (Life Technology, США). Использовали панель из 5 парных микросателлитных праймеров (NR21, NR24,BAT25, BAT26, BAT27).

Для определения микросателлитного статуса использовали те же критерии, что и для колоректального рака [19]:

Силу и значимость связи между анализируемыми признаками оценивали с помощью корреляционного-регрессионного анализа. Для количественных признаков вычисляли корреляционный коэффициент Пирсона. За уровень статистической значимости принимали р

Статус опухоли mss что такое

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Сегодня проводятся множественные клинические исследования противоопухолевых препаратов, ингибиторов контрольных точек иммунитета. Мишенью для терапии становятся опухоли различных локализаций, в том числе и рак молочной железы. В рамках исследования IMpassion130 получены обнадеживающие результаты выживаемости пациенток с тройным негативным подтипом рака молочной железы. На фоне проводимой терапии удалось достичь средней выживаемости в 25 мес (95% ДИ 19,6—30,7) у больных с местно-распространенным или метастатическим процессом, что на 7 мес дольше, чем у больных, не получавших атезолизумаб [1].

К сожалению, не всем пациентам показано лечение ингибиторами контрольных точек. На текущий момент для различных локализаций разработано несколько способов определения чувствительности к препарату. Основным считается оценка экспрессии лиганда программируемой клеточной гибели PD-L1. Наряду с этим весьма актуально определение уровня микросателлитной нестабильности при помощи иммуногистохимического метода. В последнее время особый интерес к новым иммуногистохимическим маркерам связан с появлением нового подхода к выбору лекарственной терапии (Tumor Type-Agnostic Treatment) [2]. Этот способ предполагает назначение лекарственного препарата только на основе результатов тестирования без учета локализации процесса.

Микросателлиты — это короткие повторяющиеся последовательности, присутствующие в геноме в большом количестве. Во время синтеза ДНК именно в этих участках часто происходят ошибки, что приводит к формированию гетеродуплесной ДНК. Участки новой созданной цепи ДНК, не соответствующие материнской, не способны формировать водородные связи, так как основания нуклеотидов в этих участках не комплиментарны. Такие фрагменты нити приобретают форму «петли» и требуют корректировки со стороны системы репарации неспаренных оснований ДНК [3].

Для поддержания микросателлитной стабильности в клетке имеется целая группа белков, способных образовывать гетеродимеры между собой. Например, белок MSH2 формирует гетеродимер с белком MSH6 для распознавания и коррекции ошибок в единичных нуклеотидах, исправляет короткие пели, а объединение с белком MSH3 позволяет корректировать более длинные петли. Гетеродимер MLH1 и PMS2 координирует связь между системой распознавания и другими белками системы репарации (MMR) [4, 5]. Накопление таких ошибок в связи с потерей белков MMR называется микросателлитной нестабильностью [6].

Однако снижение эффективности работы над ошибками может быть вызвано не только мутацией гена, кодирующего соответствующий белок, но и эпигенетическим нарушением — гиперметилированием гена MLH1, в результате чего отсутствует синтез белка в клетке [7].

Цель работы — оценить возможность применения иммуногистохимического выявления микросателлитной нестабильности для обнаружения пациентов, чувствительных к ингибиторам контрольных точек иммунитета.

Материал и методы

В исследование включены опухоли 40 пациенток: 31– с тройным негативным и люминальным B, HER2-негативным подтипом. У 18 наблюдаемых пациенток в момент постановки диагноза были метастазы в подмышечные лимфатические узлы. Лечение 16 пациенток было начато с оперативного вмешательства, остальные получали неоадъювантную химиотерапию согласно клиническим рекомендациям по лечению рака молочной железы. Наблюдение за пациентками велось с ноября 2014 г. до сентября 2019 г. За это время 1 пациентка выбыла из исследования, у 2 отмечен рецидив заболевания в виде висцеральных метастазов. Среднее время наблюдения составило 37 мес.

В каждом случае проведено патологоанатомическое исследование операционного материала, определен уровень инфильтрации иммунными клетками (TILs). У прошедших неоадъювантную терапию выполнена оценка остаточной опухолевой нагрузки по системе RCB.

С каждого исследуемого блока изготовлено по 6 срезов толщиной 4 мкм, которые размещались на стеклах с высоко адгезивным покрытием. После ночной сушки в термостате при температуре 37 °C препараты были окрашены в иммуногистохимическом стейнере Ventana Bench Mark Ultra. Первый срез окрашивали реагентом негативного контроля.

Для выявления микросателлитной нестабильности выбраны 3 мышиных моноклональных антитела: Ventana anti-MLH1 (клон M1), Ventana anti-MSH2 (клон G219-1129), Ventana anti-PMS2 (клон A16-4), и одно кроличье Ventana anti-MSH6 (клон SP93). В каждом случае применяли систему детекции OptiVeiw DAB IHC DetectionKit с OptiVeiwAmplificationKit. В качестве контроля использовали аппендикс и фрагмент рака сигмовидной кишки с известным высоким уровнем экспрессии маркеров микросателлитной нестабильности (рис. 1).

Рис. 1. Иммуногистохимические реакции в контрольных препаратах.

а—г: нормальный аппендикс, исследование с антителами к: а — MLH1; б — MSH2; в — MSH6; г — PMS2; д—з: рак ободочной кишки с известным статусом MSS, исследование с антителами к: д — MLH1; е — MSH2; ж — MSH6; з — PMS2. а—г — ×5, д—з — ×10.

При отсутствии экспрессии в 1 препарате из 4 выставлялся статус MSI-L (низкий уровень микросателлитной нестабильности), в 2 — MSI-H (высокий уровень микросателлитной нестабильности. Частичное выпадение экспрессии наблюдалось лишь в некоторых случаях, и согласно методике оценки такие препараты считались позитивными. Если не выпадало окрашивание применяемых маркеров, выставлялся статус MSS (микросателлитная стабильность).

Для оценки PD-L1-статуса опухоли использовали антитело Ventana PD-L1 (клон SP142), систему детекции OptiVeiw DAB IHC Detection Kit с Opti Veiw Amplification Kit. Статус опухоли считали позитивным, когда 1% и более иммунных клеток, расположенных в строме опухоли, имели позитивное окрашивание. Методика проведения анализа и оценки препаратов приведена в нашей публикации [8] ранее.

Статистическую оценку выживаемости проводили методом построения кривых Каплана—Майера, сравнение качественных независимых переменных — при помощи точного критерия Фишера.

Результаты

По данным нашего исследования, 14 (35%) из 40 пациенток имели PD-L1-позитивный статус. При этом выпадение каких-либо маркеров микросателлитной нестабильности наблюдалось в 4 (10%) из 40 случаев. Более того, наличие MSI-H выявлено лишь в 1 (2,5%) случае. Подробные данные приведены в таблице, а примеры позитивного и негативного окрашивания опухолей отражены на рис. 2.

Рис. 2. Иммуногистохимические реакции в опухолях молочной железы.

а—г: позитивные реакции, исследование с антителами к: а — MLH1; б — MSH2; в — MSH6; г — PMS2; д—з: негативные реакции, исследование с антителами к: д — MLH1; е — MSH2; ж — MSH6; з — PMS2; а—з — ×10.

Таблица 1. Характеристики выборки пациентов

Люминальный B, HER2-негативный

С неоадъювантной химиотерапией

Без неоадъювантной химиотерапии

Особый интерес представляла пациентка, у которой опухоль имела высокий уровень микросателлитной нестабильности. На момент обращения у нее были выявлены метастазы в подмышечных лимфатических узлах, позитивный PD-L1-статус и достаточно высокий уровень TILs (40%). Однако в процессе лечения размеры очага значительно сократились, и остаточная опухолевая нагрузка классифицировалась как RCBII.

Двухлетняя выживаемость больных составила 87,5%, при этом следует отметить, что медиана выживаемости не была достигнута ни в исследуемой выборке, ни при разделении на группы по статусам PD-L1 и MSI. Графики выживаемости представлены на рис. 3.

Рис. 3. Кривые общей и безрецидивной выживаемости.

а — безрецидивная выживаемость пациенток с позитивным и негативным статусом PD-L1; б — безрецидивная выживаемость пациенток с наличием или отсутствием микросателлитной нестабильности; в — общая выживаемость пациенток с позитивным и негативным статусом PD-L1; г — общая выживаемость пациенток с наличием или отсутствием микросателлитной нестабильности.

Малая выборка накладывает определенные ограничения и, хотя рейтинг общей выживаемости у пациенток с наличием микросателлитной нестабильности составил всего 75% (3/4), при оценке кривых видно, что продолжительность жизни у них выше. Необходимо также уточнить, что умершая больная обратилась за медицинской помощью на стадии заболевания IIIB в отличие от других пациенток с микросателлитной нестабильностью, размеры первичной опухоли у которых не превышали 21 мм.

Обсуждение

Методика оценки экспрессии PD-L1 выявила значительно большее количество позитивных случаев, которые потенциально могут отреагировать на иммунотерапевтическое лечение, чем иммуногистохимический метод оценки микросателлитной нестабильности (35,0% против 12,9%). Более того, в группе тройного негативного рака молочной железы частота выявляемости PD-L1-позитивных случаев достигла 38,71%, что приближается к данным, полученным при тестировании на большой выборке [9].

Пока в литературе имеются результаты единичных крупных исследований феномена микросателлитной нестабильности в раке молочной железы. N. Fusco и соавт. [10] на примере 444 опухолей молочной железы продемонстрировали встречаемость этого явления в 16,9% случаев. При этом в тройном негативном раке отмечена самая высокая частота этого события — 20,5%. В нашем исследовании также 3 из 4 опухолей имели тройной негативный подтип, более того, это составило 12,9% выборки тройных негативных карцином. Важно отметить, что N. Fusco и соавт. использовали методику создания тканевых матриц, что вносит погрешность в исследование из-за нередко встречающейся гетерогенности опухоли.

Китайские коллеги проанализировали 151 опухоль молочной железы с различными молекулярно-биологическими подтипами при помощи ДНК-секвенирования. В процессе этого исследования высокая микросателлитная нестабильнось также оказалась крайне редким событием (0,66%), однако дефицит системы репарации ДНК по другим позициям был установлен в 6,62% случаев. В этой работе сравнение с иммуногистохимическим выявлением микросателлитной нестабильности не проводилось [11].

Интересные данные получены этими авторами касательно выживаемости пациенток с высокой микросателлитной нестабильностью: для опухолей с люминальным B подтипом наличие микросателлитной нестабильности оказалось достоверным фактором неблагоприятного прогноза, в то время как для тройных негативных раков наоборот [11]. Удалось выявить несколько случаев с MSI, но все они оказались тройными негативными, при этом выживаемость пациенток была лучше по сравнению с пациентками с MSS. Факт позднего обращения единственной умершей пациентки говорит о невозможности считать микросателлитную нестабильность независимым фактором прогноза.

Существует большое количество статей по оценке статуса PD-L1 как прогностического фактора при раке молочной железы. Например, S. Muenst и Z. Li и соавт. [12, 13] считают, что экспрессия PD-L1 является негативным фактором. В то же время R. Beckers и соавт. [14] пришли к выводу, что мембранное окрашивание PD-L1 не коррелирует с выживаемостью пациенток с тройным негативным раком молочной железы. N. AiErken и A. Kim и соавт. [15, 16] высказывают мнение о лучшей безрецидивной и общей выживаемости таких пациентов. Наше исследование поддерживает позицию последних авторов.

Заключение

В проведенном исследовании обнаружено наличие позитивного PD-L1-статуса опухоли в 35% случаев, а выпадение экспрессии маркеров микросателлитной нестабильности в 10%. Наличие MSI-H отмечено только в PD-L1-позитивном образце.

Первый сравнительный анализ экспрессии PD-L1 и иммуногистохимических маркеров MSI, проведенный на малой выборке, не позволяет сделать однозначных выводов, но показывает необходимость изучения этого феномена на больших выборках и с использованием генетических методов.

Участие авторов:

Концепция и дизайн исследования — Г.А. Франк

Сбор и обработка материала — М.И. Виноградов, О.А. Кузнецова

Статистическая обработка — О.А. Кузнецова

Написание текста — Л.Э. Завалишина, Ю.Ю. Андреева

Редактирование — М.В. Шомова, Ю.Ю. Андреева

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Статус опухоли mss что такое

Рак толстой кишки (РТК) остается одним из самых частых злокачественных новообразований в структуре как мужской, так и женской онкологической заболеваемости. Снижения абсолютного числа вновь выявленных случаев РТК, отмеченного за последние годы, удалось достичь благодаря скрининговым программам, позволяющим своевременно диагностировать и успешно излечивать предопухолевую патологию толстой кишки, особенно в группе больных старше 50 лет [1, 2]. Отрицательная динамика заболеваемости РТК регистрируется среди пациентов средней возрастной группы, для которой нет регламентированных скрининговых программ [1]. По данным американского статистического центра эпидемиологии у 15% больных РТК заболевание диагностируется в возрасте до 50 лет со средним значением манифестации заболевания 45,2 года [1]. По предварительным расчетам, учитывая существующие тенденции, показатель заболеваемости раком ободочной и прямой кишки к 2030 году вырастет на 90% и 124,2% соответственно для возрастной группы 20–34 года и на 46% – для лиц 35–49 лет [1, 3].

РТК с ранним возрастом манифестации заболевания (здесь и далее – молодой РТК, МРТК, early onset colorectal cancer, EOCRC) представляет собой гетерогенную группу злокачественных опухолей толстой кишки у пациентов с манифестацией заболевания в возрасте до 50 лет [1, 2]. На сегодняшний день нет единого консенсусного мнения относительно точной возрастной отметки, позволяющей разделить больных РТК на «молодых» и пациентов старшей возрастной группы [3]. Большинство авторов считают пограничным значением 50-летие больных, что обусловлено общепопуляционными скрининговыми наблюдениями, однако данная цифра продолжает варьировать в различных исследованиях [3].

Лишь незначительная часть МРТК обусловлена наследственной синдромальной патологией и/или может быть отнесена к так называемой семейной форме РТК, подавляющее же большинство случаев МРТК характеризуются отличительной молекулярной природой и остаются на сегодня предметом возрастающего числа научно-клинических исследований.

Цель исследования: представить современное состояние проблемы изучения молекулярно-генетических особенностей колоректального рака у больных молодого возраста.

Факторы риска развития МРТК. Канцерогенез РТК является многофакторным и многоступенчатым процессом, на каждом этапе которого возможна реализация как экзо-, так и эндогенных рисков, ассоциированных с РТК, однако ни один из таких факторов не является избирательно специфичным только для МРТК [4]. Табакокурение и употребление алкоголя, питание с высоким содержанием красного мяса и полуфабрикатов, малоактивный образ жизни являются универсальными признанными факторами риска развития РТК. Сахарный диабет повышает вероятность опухолей ободочной кишки на 38%, при этом каждое 5-е значение увеличения индекса массы тела ассоциировано с 13–18%-ным повышением риска развития РТК [4]. Хроническое воспаление наряду с гастроинтестинальным дисбиозом также являются триггерами онкогенеза в толстокишечном эпителии.

Отягощенный семейный анамнез остается одной из строгих детерминант, определяющих риск развития РТК. Так, наличие родственника первой степени родства (ПСР) с РТК повышает риск развития злокачественных новообразований (ЗНО) толстой кишки в 2–3 раза, двух пораженных родственников второй степени родства (ВСР) или одного родственника ПСР с РТК в возрасте до 50 лет ассоциировано с трехкратным и более увеличением риска РТК [5]. Наличие родственников с аденоматозными полипами также повышает эмпирический риск РТК. Возраст манифестации ЗНО в семье является другим прогностическим показателем. Так, постановка диагноза на девятом десятилетии жизни определяет 1,5-кратное повышение риска РТК для родственника ПСР, на пятом – 4-кратное и более повышение вероятности ЗНО толстой кишки [5].

Большинство больных МРТК, однако, характеризуются отсутствием семейного накопления ЗНО как в первом, так и во втором поколениях [4], что в целом является отличительной чертой МРТК. При исключении наследственной принадлежности и отягощенного анамнеза по хроническим воспалительным заболеваниям толстой кишки подавляющее число пациентов с МРТК могли бы быть отнесены в когорту больных с общепопуляционным риском ЗНО толстой кишки [4].

Негативный семейный анамнез в свою очередь не исключает наличия синдромальной патологии у пациентов с МРТК [4]. Так, только менее половины больных синдромом Линча удовлетворяют критериям «Амстердам», патологический MSH6- и PMS2-генотип характеризуется неполной пенетрантностью, а синдром семейного аденоматозного полипоза (реже – синдром Линча) ассоциирован с носительством значимых патогенных герминальных мутаций de-novo примерно в 15% случаев. По данным секвенирования герминального генома с применением таргетных панелей частота патогенных мутаций среди больных МРТК составляет 15–20%. По данным Chang et al., около 22% случаев РТК, диагностированного у больных моложе 40 лет, может быть обусловлено наследственной онкологической патологией [6]. В проспективном исследовании Pearlman et al. 16% больных МРТК (72/450) явились носителями патогенных мутаций, при этом в 10% случаев герминальные мутации выявлены в генах с высокой пенетрантностью (генах системы репарации неспаренных оснований, APC, MUTYH, BRCA1/2, CDKN2A и др.) и у 6% пациентов – в генах с промежуточным риском развития заболевания (ATM, PALB, CHEK2 и др.) [7]. При этом значительная часть пациентов в таких исследованиях не соответствовали как клинически, так и анамнестически диагностированному синдрому.

Несмотря на успехи современной молекулярной диагностики, ДНК-тестирование остается неинформативным у большинства пациентов с РТК в молодом возрасте. Расширение диагностической панели, особенно за счет генов-кандидатов со средней пенетрантностью, вероятно, позволит расширить наше представление о молекулярной природе МРТК.

Молекулярный патогенез МРТК. В канцерогенезе РТК задействованы три ведущих генетических механизма: хромосомная нестабильность (chromosomal instability (CIN)), микросателлитная нестабильность (microsatellite instability (MSI)) и CIMP-фенотип (CpG-island methylator phenotype) [8]. Патогенез МРТК в составе синдромальной патологии (синдрома Линча, САП и др.) является хорошо изученной парадигмой, в то время как определение драйверных этапов спорадического МРТК остается предметом научного поиска. В целом для «молодого» ненаследственного РТК характерны стабильный MSI-фенотип (80%) [4], низкий уровень метилирования и/или отсутствие CIMP, а также эуплоидия опухолевых клеток.

MSI-High-МРТК. Высокий показатель микросателлитной нестабильности диагностируется в 21% случаев МРТК, при этом практически у всех больных в дальнейшем подтверждается синдром Линча. Метилирование промотерной области гена MLH1 c наличием или отсутствием BRAF-мутаций у молодых пациентов с MSI-High является крайне редким событием (p=0,006 [4]). В двух крупных исследованиях данное сочетание было выявлено лишь однажды, при этом в одной работе возраст пациента составил 49 лет [9, 10]. Примерно в 50% случаев MSI-High-ассоциированного МРТК выявляется та или иная степень хромосомной нестабильности, что демонстрирует молекулярную гетерогенность MSI-High-РТК [9].

Микросателлитно-стабильный (MSS)-РТК и хромосомно-нестабильный пути канцерогенеза. CIN является ведущим патогенетическим путем в канцерогенезе МРТК и выявляется в 50–80% случаев [11]. Данные опухоли характеризуются стабильной системой репарации неспаренных нуклеотидов, хромосомными мутациями, приводящими к изменению их числа, а также хромосомными реаранжировками, амплификацией или потерей экспрессии онкогенов / генов – супрессоров опухолевого роста. Чаще всего в патологический процесс вовлекаются WNT— и MAPK-сигнальные пути, гены TP53, DCC, SMAD2/4 и др. [12].

Хромосомный дисбаланс в опухолях РТК с поздним возрастом начала болезни чаще всего ассоциирован с потерями хромосомных локусов, включающих гены SMAD4, DCC и APC [Bardhan]. МРТК в свою очередь отличается амплификацией участков, содержащих гены BMPR1A и AMP, а также утратой локусов с генами TJP2 и кодирующими FOX-транскрипционные факторы [13].

Активирующие мутации в гене KRAS определяются в 35–40% случаев РТК и являются предикторами резистентности к анти-EGFR-таргетной терапии. Частота KRAS-патологического генотипа в группах «молодого» РТК и РТК, диагностированного после 50 лет, варьирует в различных исследованиях и зависит от выборки больных, локализации опухоли, стадии процесса [14, 15].

Соматическая мутация V600E в гене BRAF встречается в 4 раза чаще у больных с MSS-МРТК по сравнению с «поздним» MSS-РТК (12% vs 3%, p 17 мутаций/Mb) наблюдался чаще у пациентов с МРТК (9,7% vs 2,8%, p