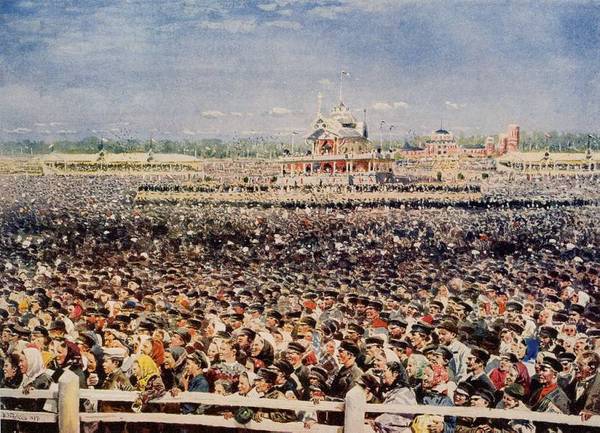

подарки на ходынском поле

Ходынская трагедия: почему во время празднования коронации Николая II погибло больше тысячи человек

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

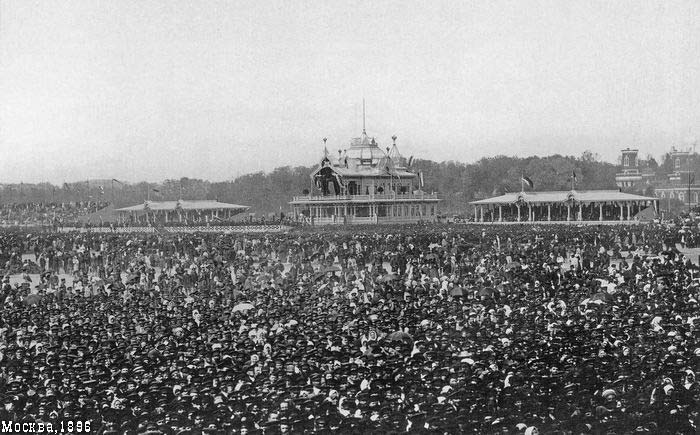

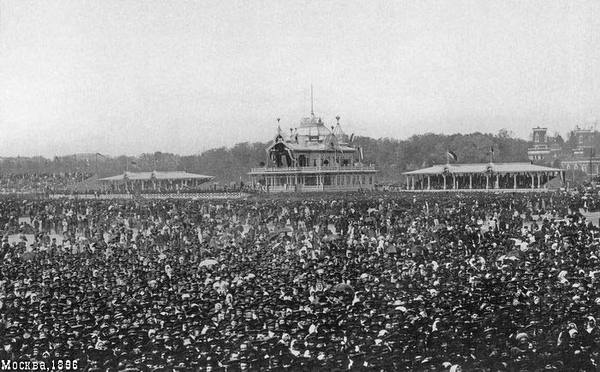

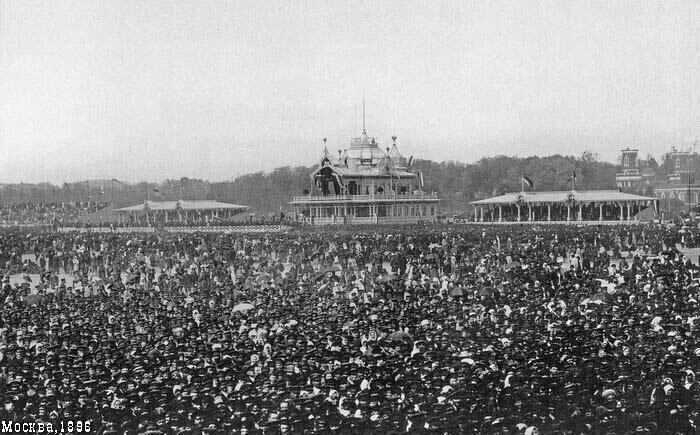

В честь коронации императора Николая II в стране было объявлено 3 выходных дня, многие заключенные получили амнистию, злостным неплательщикам простили долги, а в Москве были запланированы массовые народные гуляния на Ходынском поле. В те времена оно находилось на окраине города, в праздничные дни это место часто использовали для народных гуляний, в остальное время поле было полигоном для учений воинских подразделений московского гарнизона. Поэтому поле было изрыто траншеями и рвами.

Коронация состоялась 14 мая, массовые гуляния назначили на 18 мая. Заранее всех известили о том, что на празднике будут раздавать подарки всем желающим. Поэтому люди начали собираться на поле еще глубокой ночью. К утру там было уже около 500 тысяч человек. Кто-то пустил слух, что раздавать будут чашки, наполненные серебром и золотом. На самом деле сувениры были очень простыми – пряники, орехи, конфеты и эмалированные кружки с императорским вензелем. Всего подготовили 400 тысяч подарочных наборов, желающих заполучить их оказалось намного больше.

Площадь поля была около 1 кв. км, на окраине поставили палатки, в которых планировали раздавать подарки. Палатки располагались очень неудачно – все в одном месте. Перед ними оставалась узкая площадка, отделенная от поля глубоким рвом, ставшим для многих непреодолимым препятствием. В организации праздника не предприняли необходимых мер предосторожности во избежание столпотворений. Ожидалось, что люди в порядке очереди с 10:00 начнут получать сувениры и в 14:00, к моменту прибытия царя, все товары постепенно раздадут.

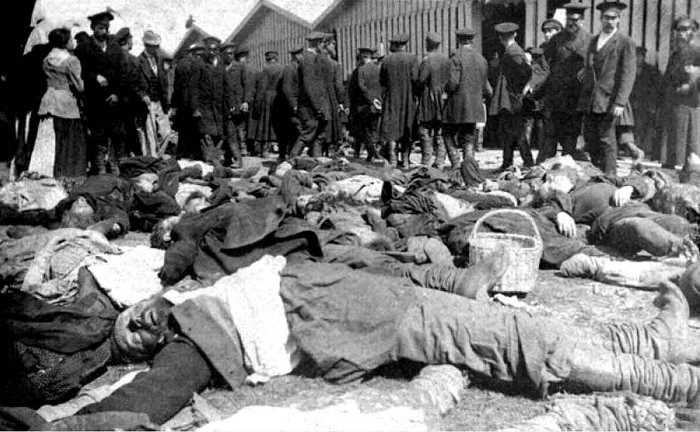

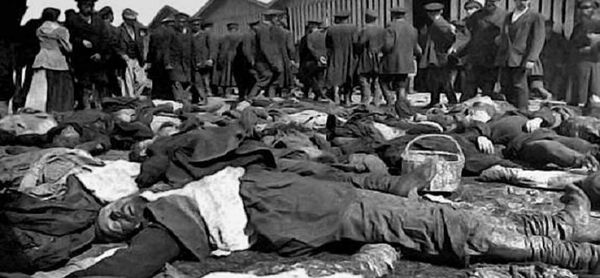

Но уже на рассвете люди начали атаковать палатки. Испуганные артельщики бросали кульки в толпу, чтобы быстрее раздать все товары. В начавшейся панике и давке кто-то падал на землю, и его тут же затаптывали, кто-то задыхался от натиска обезумевшей толпы. Многие падали в рвы и траншеи, откуда подняться было уже невозможно.

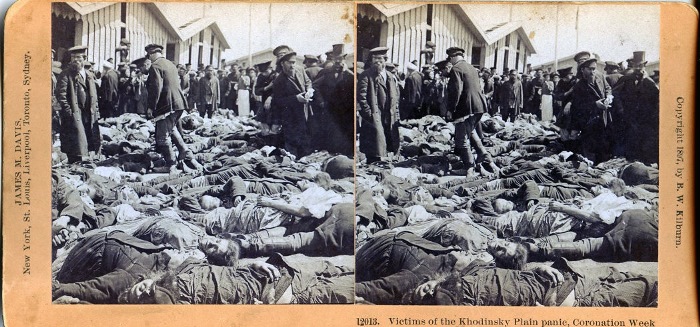

О событиях на Ходынке доложили московскому начальству, и туда срочно направили поднятые по тревоге пехотные и казацкие подразделения, но они уже ничем не могли помочь. В жуткой давке всего за 20 минут были затоптаны сотни людей, количество погибших было, по разным сведениям, от 1300 до 1900 человек, еще столько же получили ранения разной степени тяжести.

Несмотря на трагедию, празднования не отменили. К 14:00 толпу разогнали, и запланированные мероприятия проходили своим чередом. Вечером они продолжились в Кремле, затем состоялся бал во французском посольстве. И хотя вины императора в случившемся не было, многие обвиняли его в том, что он своевременно не отреагировал на происшествие.

Позже императорская семья выделила из личных средств 90 тысяч рублей для компенсации семьям погибших. Если учесть, что коронационные торжества обошлись государственной казне в 100 млн рублей, такая компенсация кажется несоизмеримой с понесенными потерями. В ходе расследования виновными в трагедии признали московского обер-полицмейстера Власовского и его помощника. Их сняли с должностей.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Трагедия на Ходынском поле

Подготовка торжеств и их начало

Решение о собственной коронации было принято Николаем 8 марта 1895 года. Главные торжества решили провести по традиции в Москве с 6 по 26 мая 1896 года. Со времен воцарения великого князя Дмитрия Ивановича Успенский собор Московского Кремля оставался постоянным местом этого священнодействия, даже после переноса столицы в Петербург. Отвечали за проведения празднеств московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович, министр императорского двора граф И. И. Воронцов-Дашков. Верховным маршалом был граф К. И. Пален, верховным церемониймейстером — князь А. С. Долгоруков. Был сформирован коронационный отряд в составе 82 батальонов, 36 эскадронов, 9 сотен и 26 батарей — под главным начальством великого князя Владимира Александровича, при котором был образован особый штаб во главе с генерал-лейтенантом Н. И. Бобриковым.

Эти майские недели стали центральным событием не только русской, но и европейской жизни. В древнюю столицу Руси прибывали самые именитые гости: вся европейская элита, от титулованной знати до официальных и иных представителей стран. Выросло число представителей Востока, были представители от восточных патриархий. Впервые присутствовали на торжествах представители Ватикана и англиканской церкви. В Париже, Берлине и Софии раздавались дружественные приветствия и здравицы в честь России и её молодого императора. В Берлине даже организовали блестящий военный парад, сопровождаемым российским гимном и император Вильгельм, имевший дар оратора, произнес прочувственную речь.

Ежедневно поезда привозили тысячи людей со всех концов огромной империи. Приезжали делегации из Средней Азии, с Кавказа, Дальнего Востока, от казачьих войск и т. д. Очень много было представителей северной столицы. Отдельный «отряд» составляли съехавшиеся не только со всей России, но всего мира журналисты, репортеры, фотографы, даже художники, а также представители различных «свободных профессий». Предстоящие торжества потребовали усилий множества представителей различных профессий: плотники, землекопы, маляры, штукатуры, электрики, инженеры, дворники, пожарные и полицейские и т. д. работали не покладая рук. Московские рестораны, трактиры и театры в эти дни были заполнены до отказа. Тверской бульвар был настолько забит, что, по свидетельству очевидцев, «нужно было ожидать целые часы, чтобы перейти с одной стороны на другую. Сотни великолепных экипажей, карет, ландо и иных вереницами тянули вдоль бульваров». Преобразилась главная улица Москвы — Тверская, подготовленная к величественному шествию императорского кортежа. Её украсили всевозможными декоративными сооружениями. По всему пути возвели мачты, арки, обелиски, колонны, павильоны. Повсюду были подняты флаги, дома украшены красивыми материями и коврами, обвиты гирляндами из зелени и цветов, в которых установили сотни и тысячи электрических лампочек. На Красной площади построили трибуны для гостей.

Вовсю кипели работы на Ходынском поле, где 18 (30) мая намечалось народное гулянье с раздачей памятных царских подарков и угощений. Праздник должен был пройти по тому же сценарию, что и коронация Александра III в 1883 году. Тогда на праздник пришло около 200 тыс. человек, всех их накормили и одарили подарками. Ходынское поле было большим (около 1 квадратного километра), однако рядом с ним был овраг, а на самом поле было много промоин и ям, которые спешно прикрыли досками и присыпали песком. Служившее ранее учебным плацем для войск московского гарнизона, Ходынское поле ещё не использовалось для народных гуляний. По его периметру были возведены временные «театры», эстрады, балаганы, лавки. Врыли в землю гладкие столбы для ловкачей, на них развесили призы: от красивых сапог до тульских самоваров. Среди строений были 20 деревянных бараков набитых бочками со спиртным для бесплатной раздачи водки и пива и 150 ларьков для раздачи царских подарков. Подарочные кульки для тех времен (да и в настоящее время) были богатыми: памятные фаянсовые кружки с портретом царя, булка, пряник, колбаса, мешочек сластей, яркий ситцевый платок с портретом императорской четы. Кроме того, планировалось разбрасывать в толпе мелкие монеты с памятной надписью.

Начало народных гуляний было назначено на 10 часов утра 18 (30) мая. В программу празднества входили: раздача всем желающим царских подарков, заготовленных в количестве 400 тыс. штук; в 11-12 часов должны были начаться музыкальные и театрализованные представления (на подмостках должны были показать сцены из «Руслана и Людмилы», «Конька-Горбунка», «Ермака Тимофеевича» и цирковые программы дрессированных животных); в 14 часов ожидался «высочайший выход» на балкон императорского павильона.

И предполагаемые подарки, и невиданные для простых людей зрелища, а также желание своими глазами увидеть «живого царя» и хоть раз в жизни поучаствовать в таком чудесной действии заставили огромные людские массы направиться на Ходынку. Так, мастеровой Василий Краснов выразил общий мотив людей: «Ждать утра, чтобы идти к десяти часам, когда назначалась раздача гостинцев и кружек «на память», мне показалось просто глупым. Столько народу, что ничего не останется, когда я приду завтра. А до другой коронации ещё доживу ли я? … Остаться же без «памяти» от такого торжества мне, коренному москвичу, казалось зазорным: что я за обсевок в поле? Кружки, говорят, очень красивые и «вечные»…».

Кроме того, по беспечности властей место для гуляний выбрали крайне неудачно. Ходынское поле, испещрённое глубокими рвами, ямами, траншеями, сплошь брустверах и заброшенных колодцах, было удобно для военных учения, а не для праздника с многотысячными толпами. Причём перед праздником не принял экстренных мер по улучшению поля, ограничившись косметическим обустройством. Погода была отличная и «предусмотрительный» московский люд решил провести ночь на Ходынском поле, чтобы первыми попасть на праздник. Ночь была безлунная, а люди все прибывали, и, не видя дороги, уже тогда стали попадать в ямы и овраги. Образовалась страшная давка.

Известный репортер, корреспондент газеты «Русские ведомости» В. А. Гиляровский, который единственный из журналистов провел ночь на поле, вспоминал: «Над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман… Давка была страшная. Со многими делало дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишенные чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Стоявший возле меня, через одного, высокий благообразный старик уже давно не дышал: он задохся молча, умер без звука, и похолодевший труп его колыхался с нами. Рядом со мною кого-то рвало. Он не мог опустить даже головы…».

К утру не менее полумиллиона человек скопилось между городской границей и буфетами. Тонкая цепочка из нескольких сотен казаков и полицейских, отправленных «для поддержания порядка», почувствовала, что ей не справиться с ситуацией. Слух, что буфетчики раздают подарки «своим» окончательно вывел ситуацию из-под контроля. Люди ломанулись к баракам. Кто-то погиб в давке, другие провались в ямы под рухнувшими настилами, третьи — пострадали в драках за подарки и т. д. По официально статистике, в этом «прискорбном происшествии» пострадало 2690 человек, из которых 1389 погибло. Истинное число получивших различные травмы, ушибы, увечья не известно. Уже утром все пожарные команды Москвы занимались ликвидацией кошмарного происшествия, обоз за обозом вывозя погибших и раненых. От вида пострадавших ужасались повидавшие виды полицейские, пожарные и врачи.

Пред Николаем встал сложный вопрос: вести торжества по намеченному сценарию или веселье остановить и по случаю трагедии праздник превратить в торжество печальное, поминальное. «Толпа, ночевавшая на Ходынском поле в ожидании начала раздачи обеда и кружки, — отметил Николай в дневнике, — наперла на постройки, и тут произошла давка, причем, ужасно прибавить, потоптано около тысячи трехсот человек. Я об этом узнал в десять с половиною часов… Отвратительное впечатление осталось от этого известия». Однако «отвратительное впечатление» не заставило Николая остановить праздник, на который со всех концов света съехалось множество гостей, и были потрачены крупные суммы.

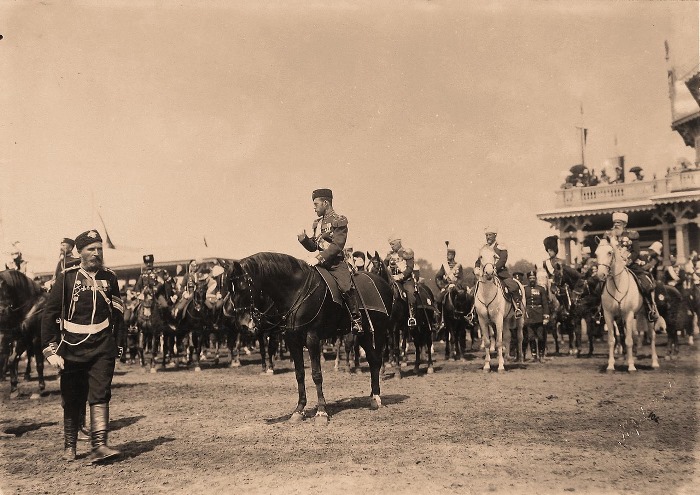

Сделали вид, что ничего особенного не случилось. Тела прибрали, все было замаскировано и сглажено. Праздник над трупами, по выражению Гиляровского, шел своим чередом. Масса музыкантов исполнила концерт под управлением известного дирижера Сафонова. В 14 час. 5 мин. на балконе царского павильона появилась императорская чета. На крыше специально построенного здания взвился императорский штандарт, грянул салют. Перед балконом прошли пешие и конные войска. Затем в Петровском дворце, перед которым были приняты депутации от крестьян и варшавских дворян, прошёл обед для московского дворянства и волостных старшин. Николай произнес высокие слова о благе народа. Вечером император и императрица отправились на заранее запланированный бал у французского посла графа Монтебелло, который со своей супругой пользовался большим расположением у высшего света. Многие ожидали, что обед состоится без императорской четы, и Николаю советовали не приезжать сюда. Однако Николай не согласился, сказав, что, хотя катастрофа и есть величайшее несчастье, но оно не должно омрачать праздник. Одновременно часть гостей, не попавшая в посольство, любовалась парадным спектаклем в Большом театре.

Через день состоялся не менее роскошный и грандиозный бал, который дали родной дядя молодого царя великий князь Сергей Александрович и его супруга, старшая сестра императрицы Елизавета Федоровна. Непрерывно шедшие праздники в Москве завершились 26 мая опубликованием Высшего манифеста Николая II, который содержал заверения в неразрывной связи царя с народом и его готовности к служению на благо любимого Отечества.

Тем не менее в России и за рубежом, несмотря на красоту и роскошь торжеств, некоторый неприятный осадок остался. Ни царь, ни его родственники не соблюли даже видимость приличия. К примеру, дядя царя великий князь Владимир Александрович устроил в день похорон жертв Ходынки на Ваганьковском кладбище в своём тире около него стрельбу «по голубям влёт», для высоких гостей. По этому поводу Пьер Альгейм отметил: «… в то время, когда весь народ плакал, мимо проехал пестрый кортеж старой Европы. Европы надушенной, разлагающейся, отживающей Европы… и скоро затрещали выстрелы».

Императорская семья сделала пожертвования в пользу пострадавших в размере 90 тыс. рублей (притом, что на коронацию потратили около 100 млн. рублей), в больницы для раненых прислали портвейн и вино (видимо, из остатков пиршеств), сам государь посещал лазареты и присутствовал на панихиде, но репутация самодержавия была подорвана. Великий князь Сергей Александрович был прозван «князем Ходынским» (погиб от бомбы революционера в 1905 году), а Николай — «Кровавым» (его с семьёй казнили в 1918 году).

Ходынская катастрофа приобрела символическое значение, стала своего рода предостережением для Николая. С этого момента началась цепь катастроф, которые имели на себе кровавый оттенок Ходынки, которые в итоге привели к геополитической катастрофе 1917 г., когда рухнула империя, самодержавие и русская цивилизация оказалась на грани гибели. Николай II не смог начать процесс модернизации империи, её коренное реформирование «сверху». Коронация показала глубокий раскол общества на прозападную «элиту», для которой дела и связи с Европой были ближе народных страданий и проблем, и простой народ. С учётом остальных противоречий и проблем — это привело к катастрофе 1917 г., когда деградировавшая элита погибла или бежала (незначительная часть военных, управленческих и научно-технических кадров приняла участие в создании советского проекта), а народ под руководством большевиков создал новый проект, который спас цивилизацию и русский суперэтнос от оккупации и гибели.

Ходынская давка за царскими подарками (3 фото)

На поле были сооружены временные балаганы, театры, 20 питейных заведений для дарового угощения пивом и медом (планировалось раздать 30 тыс. ведер пива и 10 тыс. ведер меда). В качестве подарков для жителей города были заготовлены 400 тысяч узелков с царским набором, в который входили сайка, кусок колбасы, сласти, пряник и эмалированная кружка с царским вензелем и позолотой. Весь сувенир (кроме сайки) завязывался в яркий ситцевый платок, на котором были напечатаны с одной стороны вид Кремля и Москва-реки, с другой стороны — портреты императорской четы. Эти подарочные наборы должны были раздавать в 150 ларьках. Кроме этого, устроители гуляний предполагали разбрасывать в толпе жетоны с памятной надписью.

Молва о царских подарках пошла задолго до торжеств. Один из сувениров — белая эмалевая кружка с императорским вензелем — предварительно был выставлен напоказ в магазинах Москвы. К утру 18 мая на поле площадью немногим более 1 кв. километра уже собралось больше 500 тыс. человек.

«Поле гудело на разные голоса. Белеет небо. Стало светать. (…) Душно было и жарко. Все, утомленные ожиданием, усталые, как-то стихли. Слышалась кое-где ругань и злобные окрики: «Куда лезешь! Чего толкаешься!»,

— так описывал ситуацию на рассвете знаменитый газетный репортер Владимир Гиляровский, тоже оказавшийся на Ходынском поле.

Но как потом рассказывали некоторые из свидетелей трагедии, самое страшное началось, когда в толпе пополз слух, что буфетчики раздают подарки своим знакомым и родственникам, поэтому на всех царских подарков не хватит. Начался штурм ларьков, давка захлестнула поле. 1 тыс. 300 стражей порядка, конечно, никак не могли противостоять полумиллионной озверевшей толпе.

«Вдруг загудело. Сначала вдали, потом кругом меня. Сразу как-то… Визг, вопли, стоны. И все, кто мирно лежал и сидел на земле, испуганно вскочили на ноги и рванулись к противоположному краю рва, где над обрывом белели будки, крыши которых я только и видел за мельтешащимися головами. Я не бросился за народом, упирался и шел прочь от будок, к стороне скачек, навстречу безумной толпе, хлынувшей за сорвавшимися с мест в стремлении за кружками. Толкотня, давка, вой. Почти невозможно было держаться против толпы. А там впереди, около будок, по ту сторону рва, вой ужаса: к глиняной вертикальной стене обрыва, выше роста человека, прижали тех, кто первый устремился к будкам. Прижали, а толпа сзади все плотнее и плотнее набивала ров, который образовал сплошную, спрессованную массу воющих людей. Кое-где выталкивали наверх детей, и они ползли по головам и плечам народа на простор»,

— делился личными впечатлениями Владимир Гиляровский.

Место трагедии было очень быстро убрано и очищено от всех следов, программа празднования продолжилась, и к 14 часам прибыла царская чета, встреченная громовым «Ура» и пением «Боже, Царя храни». Через полчаса они направились в Петровский путевой дворец, где принимали депутации от крестьян, после чего для волостных старшин был устроен обед в двух шатрах. А вечером состоялся бал во французском посольстве.

19 мая в Кремле прошла панихида по погибшим на Ходынке в присутствии всей императорской фамилии, после чего императорская чета вместе с Великим Князем Сергеем Александровичем посетила Старо-Екатерининскую больницу, где были помещены раненые, а 20 мая посетили Мариинскую больницу.

Николай II распорядился выплатить из своих собственных средств по 1 тыс. рублей на семью погибшего, кроме того государь оплатил и все расходы, связанные с похоронами. В газетах публиковались списки пострадавших, которым в зависимости от степени тяжести травм выплачивались пособия. Полное пособие составляло 1 тыс. руб. Неполные пособия составляли суммы по 750, 700, 500, 350 и 250 руб. Кроме этого, назначались ежегодные пенсии: по 24, 40 и 60 руб., выплачивались специальные пособия, «выданные в возврат расходов на погребение».

В том же году на месте братской могилы на Ваганьковском кладбище, где похоронили часть погибших, был установлен памятник жертвам давки на Ходынском поле по проекту архитектора Иллариона Иванова-Шица.

Представители либеральной интеллигенции как всегда во всём обвиняли «проклятый царский режим» вообще и великого князя Сергея Александровича, исполнявшего должность генерал-губернатора Москвы, в частности. Его считали ответственным за организацию торжеств, и после этого прозвали в народе «князем Ходынским». Хотя, если уж быть точными, то за организацию народных гуляний и охрану на Ходынском поле отвечал не он, а Министерство Императорского двора. После проведенного расследования с занимаемых должностей были сняты московский обер-полицмейстер Власовский и его помощник.

«Люди ходили по людям, смешивали их с землей»

Торжества по случаю коронации Николая II обернулись трагедией. На Ходынском поле раздавали дивные подарки: памятные кружки, сладости, колбасу, ситцевые платки с изображением императорской четы. Многие страстно захотели стать счастливыми обладателями царских гостинцев, в результате чего возникла ужасающая давка, унесшая жизни сотен людей. Воспоминания выживших, очевидцев, а также самого Николая II об этом дне – в нашем материале.

«Масса сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишенные чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи, стоны сдавленных. Детей-подростков толпа кое-как высаживала кверху и по головам позволяла им ползти в ту или другую сторону, и некоторым удалось выбраться на простор, хотя не всегда невредимо».

«В начале суматохи недалеко от меня, у будок, виднелись казаки и солдаты, конные и пешие. Кой-где им еще удавалось проникать в толщу толпы и уносить вон мертвых и задыхающихся. А потом это стало уже невозможным, и толпа просто выдавила солдат вон, по ту сторону будок. Живые выдавливались толпою от себя кверху, а мертвые — вниз.

И люди ходили по людям, смешивали их с землей, до неузнаваемости уродовали сапогами их лица… И я ходил по упавшим, добивая их вместе со всеми невольно. Вот чувствуешь, что под тобой человек, что ты стоишь на его ноге, на груди, весь дрожишь на месте, а податься некуда. Сами собой поджимаются ноги… Но плечи и грудь твоя крепко зажаты соседями, — хочешь, не хочешь — шевели ногами, поспевай и ходи в этом дьявольском хороводе со всеми».

Памятный ситцевый платок, в который были завернуты гостинцы

«Между тем эти представители Министерства двора, конечно, не имели никакого понятия о толпе, при устройстве гулянья не приняли никаких мер предосторожности для избежания несчастий. Они наивно думали, что народ чинно соберется, будет стоять в порядке (они, кроме того, не ожидали и такого наплыва), затем, когда в 10 часов откроют буфеты, будет проходить спокойно, получать подарки, и что к 2 часам дня, ко времени приезда государя, все будет роздано, и счастливый народ с подарками в руках встретит царя и царицу».

«Из Петровского дворца я прошел на Ходынское поле, к высокому забору, свеже сколоченному из досок и охраняемому полицией.

За этим забором лежали жертвы катастрофы.

— Нельзя сюда! — сурово остановил меня полицейский чин.

Ничего не говоря, чтобы не выдать, что я русский, а не иностранный корреспондент, я отстегнул лацкан пальто и показал корреспондентский значок.

Алгвазил сейчас же стушевался.

За забором земля была пропитана кровью и лежали трупы. Они были сложены кострами один на другой, как складывают дрова. Я насчитал семь пирамид-костров, очень высоких. Всего их было до шестнадцати. Это были только те, которых никто не опознал. К четырем часам пополудни, когда я осматривал склад трупов за забором, остальные кучи мертвецов уже увезли.

Дело происходило так. Ходынское поле необходимо было очистить: на нем должны были строиться и парадировать войска; государь неизбежно должен был проехать, а тут разбросаны тысячи трупов и лужи крови… Полиция нашлась: соорудили забор и стащили за его стену все остатки кровавой бойни. Раненых увозили прочь. Но между трупами не все были настоящие трупы. Раздавленные еще дышали. Дело делалось наспех; солдаты не церемонились и, по рассказам, не разбирая, валили всех в одну кучу».

Коронационная кружка, впоследствии названная «кубком скорбей»

«До сих пор все шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех. Толпа, ночевавшая на Ходынском поле, в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки и тут произошла страшная давка, причем, ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек! Я об этом узнал в 10 ½ ч. перед докладом Ванновского; отвратительное впечатление осталось от этого известия. В 12 ½ завтракали и затем Аликс и я отправились на Ходынку на присутствование при этом печальном «народном празднике». Собственно там ничего не было; смотрели из павильона на громадную толпу, окружавшую эстраду, на которой музыка все время играла гимн и «Славься». Переехали к Петровскому, где у ворот приняли несколько депутаций и затем вошли во двор. Здесь был накрыт обед под четырьмя палатками для всех волостных старшин. Пришлось сказать им речь, а потом и собравшимся предводителям двор. Обойдя столы, уехали в Кремль. Обедали у Мама в 8 ч. Поехали на бал к Montebello. Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 ч.»

Запись в дневнике Николая II

«По рассказу рабочих, колбаса была дана гнилая, вместо конфект дали труху из стручков. Пиво было зеленое. Пряники хороши. По рассказам, чины Дворцового ведомства сами заготовляли запасы, и они испортились. Колбасы, сложенные на Ходынке, частью попортили крысы.

При общей растерянности кто-то отдал приказание перевозить убитых в город в полицейские участки и больницы. И вот, в то время как волны народа и все приглашенные высокие гости ехали на Ходынку на торжество, к ним навстречу и мимо них двигались фургоны, телеги, пожарные дроги с нагруженными трупами, болтались ноги и руки».

Братская могила на Ваганьковском кладбище

«Между прочим, 28 тел нашли в колодезе, который оказался во рву, против средних буфетов. Колодец этот глубокий, сделанный опрокинутой воронкой, обложенный внутри деревом, был закрыт досками, которые не выдержали напора толпы. В числе попавших в колодец один спасен был живым. Кроме этого, трупы находили и на поле, довольно далеко от места катастрофы. Это раненые, успевшие сгоряча уйти, падали и умирали. Всю ночь на воскресенье возили тела отовсюду на Ваганьковское кладбище. Более тысячи лежало там, на лугу, в шестом разряде кладбища. Я был там около 6 часов утра. Навстречу, по шоссе, везли белые гробы с покойниками. Это тела, отпущенные родственникам для погребения. На самом кладбище масса народа».

«Я чувствовал ужасную слабость и тяжесть и не решался дойти до сараев. Близко около меня, рядом, сидел на лужайке грузный татарин. Из-под его тюбетейки на лоб струились ручейки пота, и весь он был — как из бани — красный и мокрый… У его ног лежал узелок с гостинцами, и он ел пряник и пирожок, кусая их по очереди, запивая из кружки медом…»