пликация нижней полой вены

Тромбоз глубоких вен. Лечебная тактика в особых случаях

Опубликовано: ФЛЕБОЛОГИЯ, 4, 2015, выпуск 2

Оперативное лечение

Задачами оперативного вмешательства при ТГВ явля-ются предотвращение ТЭЛА и/или восстановление про-ходимости венозного русла. Выбор объема оперативного пособия следует основы-вать на локализации тромбоза, его распространенности, длительности заболевания, наличии сопутствующей па-тологии, тяжести состояния больного, имеющегося в рас-поряжении хирурга технического и инструментального обеспечения. Имплантация кава-фильтра.

Показаниями к имплантации кава-фильтра являются:

• невозможность проведения надлежащей антикоагулянтной терапии;

• неэффективность адекватной антикоагулянтной терапии, на фоне которой происходит нарастание тром-боза с формированием эмболоопасного тромба;

• распространенный эмболоопасный тромбоз;

• рецидивируюшая ТЭЛА с высокой (>50 мм рт. ст. ) легочной гипертензией.

У пациентов молодого возраста при устранимых факторах риска и причинах ТГВ необходимо имплантировать только съемные модели, которые следует удалять при устранении угрозы ТЭЛА.

Эндоваскулярная катетерная тромбэктомия из ниж-ней полой и подвздошных вен. Показана при эмболоопасных тромбах интра- и супраренального отделов нижней полой вены.

Пликация нижней полой вены.

Показаниями к пликации нижней полой вены могут служить:

• эмболоопасный тромб супраренального отдела нижней полой вены при отсутствии возможности выпол-нить эндоваскулярную тромбэктомию (пликация выпол-няется после прямой тромбэктомии) ;

• НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ранее кава-фильтра (например, нахождение его в почечной вене), исключающая возможность повторной имплантации (пликацию производят после удаления ка-ва-фильтра) ;

• сочетание эмболоопасного тромбоза с операбельной опухолью брюшной полости или забрюшинного пространства.

В отдаленном периоде более чем у 2/3 пациентов в течение 2—3 лет после операции полностью восстанавли-вается проходимость нижней полой вены.

Паллиативная тромбэктомияпоказана при эмболоопасном флотирующем тромбозе бедренных или под-вздошных вен при нецелесообразности либо невозможности выполнить установку кава-фильтра. Как правило, дополняется перевязкой или пликацией магистральной вены.

Радикальная тромбэктомия. Может быть рассмотрена в случаях рано диагностированных сегментарныхвеноз-ных тромбозов в течение первых 5 сут заболевания. Учитывая сложность установления точных сроков, прошедших с момента развития тромбоза (клинические признаки запаз-дывают на несколько дней), отбор пациентов для ради-кальной тромбэктомии должен быть крайне тщательным.

Регионарная тромболитическая терапия. Предпочти-тельным является регионарное введение непосредственно в тромботические массы с помощью предварительно установленного катетера. В качестве тромболитических препаратов используют стрептокиназу, урокиназу, альте-плазу. Эффективность катетерного тромболизиса при ТГВ в настоящее время служит предметом активного из-учения, в связи с чем способ может быть рекомендован лишь в тех случаях, когда потенциальная польза тромбо-лизиса очевидна, а риски минимальны. Ее проведение может рассматриваться лишь у пациентов без тяжелой со-матической патологии, с низким риском кровотечений, с длительностью заболевания не более 14 сут и окклюзией

1—2 анатомических сегментов.

Лечебная тактика при тромбозе глубоких вен у пациентов отделений травматологии и ортопедии

Алгоритм выявления ВТЭО. Ежедневный клиниче-ский осмотр больного должен включать активное выявле-ние симптоматики острого тромбоза глубоких и поверх-ностных вен обеих нижних конечностей. При отсрочен-ном хирургическом лечении больных с повреждениями или заболеваниями опорно-двигательного аппарата, со-провождающимися иммобилизацией, особенно, если адекватной медикаментозной профилактики не проводи-лось, целесообразно выполнить ультразвуковую компрес-сионную ультрасонографию вен системы нижней полой вены перед операцией для выявления бессимптомных ве-нозных тромбозов с максимальным приближением иссле-дования ко времени вмешательства. В отдельных случаях, когда профилактические мероприятия проводились не в полном объеме или имеется особенно высокий риск раз-вития ВТЭО, выполнение ультразвуковой компрессион-ной ультрасонографии целесообразно и перед активиза-цией больного.

Тактика травматолога-ортопеда при выявлении ВТЭО.

Выявление признаков острого тромбоза поверхностных, глубоких вен и/или ТЭЛА, а также обоснованное подо-зрение на них является основанием для консультации со-судистого хирурга. Операции на опорно-двигательном ап-парате должны быть отложены до устранения опасности эмболии. Следует рассечь гипсовую повязку и развести ее края. При необходимости вмешательства по жизненным показаниям следует рассмотреть вопрос об установке ка-ва-фильтра или пликации нижней полой вены, после ко-торых возможна операция на фоне введения профилакти-ческих доз прямых антикоагулянтов. До инструментального обследования больным с ТГВ и/или ТЭЛА должен быть предписан строгий постельный режим для снижения риска ТЭЛА. После обследования пациенты с неэмболоопасными формами венозного тромбоза могут быть активизированы. Основой лечения больных с ВТЭО (в том числе бессимптомными) является адекватная антикоагулянтная терапия. Дальнейшее лечение больного с ВТЭО проводят совместно сосудистый хирург и травмато-лог-ортопед. После устранения угрозы ТЭЛА и подбора адекватной антикоагулянтной терапии возможно лечение больного в травматологическом отделении. Особенности лечебной тактики у различных категорий больных

При венозном тромбозе лечебная тактика зависит от локализации, эмболоопасности тромба и того, на каком этапе лечения больных с повреждениями и заболевания-ми опорно-двигательного аппарата (ОДА) выявлено это осложнение.

1. Венозный тромбоз, выявленный в ходе предоперационного обследования

А. Больной не нуждается в экстренном или срочном оперативном вмешательстве

Пликация нижней полой вены

Флеботромбозы нижних конечностей – одна из ведущих по клинической и научной значимости проблем практической флебологии [1]. Они широко распространены среди взрослого населения, а медикаментозное лечение недостаточно эффективно. При этом сохраняется высокий уровень нетрудоспособности и инвалидности [2, 3]. Отличает флеботромбозы стертость клинической картины в первые часы и дни заболевания, а первым симптомом становится легочная тромбоэмболия (ТЭЛА), являющаяся ведущей причиной как общей, так и хиругической летальности [1]. В связи с этим предельно важна своевременная и точная диагностика эмболоопасных венозных тромбозов с использованием информативных, доступных и неинвазивных способов [4–6]. Ультразвуковое доплеровское сканирование (УЗДС) стало основным методом диагностики указанных флеботромбозов, являющихся потенциальным источником развития легочной тромбоэмболии [1, 4, 7].

В литературе [7, 8] немного публикаций, в которых подробно освещаются ультразвуковые характеристики эмбологенности венозного тромба. Ведущими критериями эмбологенности тромба считаются степень его подвижности и длина и эхогенность флотирующей части, характеристика внешнего контура тромба (ровный, неровный, нечеткий), наличие циркулярного потока крови вокруг тромба в режиме цветового дуплексного картирования как при продольном, так и поперечном сканировании [8–12].

Профилактика ТЭЛА является неотъемлемым компонентом лечения больных с острым венозным тромбозом [13]. К сожалению, использование непрямых антикоагулянтов не способствует профилактике отрыва и миграции в легочные артерии сформированных тромбов [11]. Поэтому при выявлении протяженного флотирующего и эмболоопасного тромбоза показано хирургическое вмешательство, направленное на предотвращение миграции тромбоэмбола (тромбэктомия, пликация или эндоваскулярная имплантация кава-фильтра) [3–6, 14–17].

Вопрос о хирургической тактике при флотирующем тромбозе глубоких вен конечностей должен решаться индивидуально с учетом локализации проксимальной части тромба, её протяженности, флотации, наличия коморбидной и интеркуррентной патологии [9–11, 16–19].

При наличии тяжелой интеркуррентной патологии и противопоказаний к выполнению открытой операции у больных с эмболоопасными тромбозами магистральных вен показана установка кава-фильтра по абсолютным показаниям (противопоказания к антикоагулянтной терапии, эмболоопасные тромбозы при невозможности выполнения хирургической тромбэктомии, рецидивирующие ТЭЛА) [20, 21]. При этом важно учитывать факт фиксации флотирующих тромбов (длина тромба не более 2 см) и возможность консервативной тактики лечения [9–11, 18, 22–24].

Непредсказуемость течения венозных тромбозов в системе нижней полой вены доказывается дигностикой флотирующих тромбозов у пациентов без каких-либо клинических признаков венозной патологии, обнаружением эмболоопасных тромбозов у больных с хроническими заболеваниями вен, факты тромбоэмболий легочной артерии при окклюзирующих формах тромбозов глубоких вен [25, 26].

Цель исследования: улучшение сонографической диагностики и результатов ургентных вмешательств у больных с острыми флеботромбозами.

Материалы и методы исследования

Нами проанализированы результаты физикальной и сонографической диагностики флеботромбозов нижних конечностей у 334 пациентов, находившихся на стационарном лечении в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Республики Мордовия «Республиканская клиническая больница № 4». Возраст пациентов составил 20–81 лет; 52,4 % составили женщины, 47,6 % – мужчины; 57,0 % из них были трудоспособного, а 19,4 % – молодого возраста (табл. 1).

Пол и возраст обследованных больных

Распределение флотирующих тромбов в системе глубоких вен нижних конечностей

Глубокие вены бедра

Подколенная вена и вены голени

Подкожные вены бедра

Самой большой оказалась группа пациентов от 61 года и старше (143 человека), среди мужчин преобладали лица в возрасте от 46 до 60 лет – 66 (52,3 %) человек, у женщин – в возрасте 61 года и старше – соответственно 89 (62,3 %) человек.

Флеботромбозы у мужчин в возрасте до 45 лет чаще встречались у лиц, злоупотребляющих внутривенным введением психоактивных веществ. В возрасте 60 лет и более число больных женского пола начинает преобладать над мужским, что объясняется преобладанием у женщин иных факторов риска: гинекологические заболевания (миома матки больших размеров, опухоли яичников), ИБС, ожирение, травмы, варикозное расширение вен и другие. Снижение заболеваемости в общей популяции у мужчин в возрасте 60 лет и более объясняется снижением их доли в соответствующих возрастных группах, высокой летальностью от ТЭЛА, развитием хронической венозной недостаточности и посттромбофлебитического синдрома.

Ультрасонографическая диагностика и эхоскопический мониторинг проводились на ультразвуковых аппаратах Vivid 7 (General Electric, США), Toshiba Aplio, Toshiba Xario (Япония), работающих в режиме реального времени с использованием конвексных датчиков 2–5, 4–6 МГц и линейных датчиков с частотой 5–12 МГц. Исследование начинали с проекции бедренной артерии (в паховой области) с оценки кровотока в поперечном и продольном сечении по отношению к продольной оси вены. При этом оценивали кровоток бедренной артерии. При сканировании оценивались диаметр вены, ее сжимаемость (путем компрессии вены датчиком до прекращения кровотока при сохранении кровотока в артерии), состояние просвета, сохранность клапанного аппарата, наличие изменений на стенках, состояние паравазальных тканей. Состояние гемодинамики вен оценивалось с использованием функциональных проб: дыхательной и кашлевой пробы или пробы с натуживанием. При этом оценивалось состояние вен бедра, подколенной вены, вен голени, а также большой и малой подкожных вен. Оценку гемодинамики нижней полой вены, а также подвздошных, большой подкожной, бедренных вен и вен голени в дистальном отделе проводили в положении пациента лежа на спине. Исследование же подколенных вен, вен верхней трети голени и малой подкожной вены проводилось в положении пациента лежа на животе с валиком, подложенным под область голеностопных суставов. Для исследования магистральных вен и при затруднениях в исследовании использовался конвексный, в остальном – линейные датчики.

Сканирование в поперечном сечении проводили для выявления подвижности головки тромба, о чем свидетельствовало полное соприкосновение венозных стенок при незначительной компрессии датчиком. В ходе обследования устанавливался характер флеботромбоза: пристеночный, окклюзионный или флотирующий.

В перечень лабораторных методов диагностики входили определение уровня Д-димера, коагулограмма, исследование маркеров тромбофилии. При подозрении на перенесенную ТЭЛА в комплекс обследования также входила компьютерная томография в режиме ангиопульмонографии и исследование брюшной полости и малого таза.

С целью хирургической профилактики ТЭЛА при острых флеботромбозах были использованы 3 способа операции: имплантация кава-фильтра, пликация сегмента вены и кроссэктомия и/или флебэктомия. В послеоперационном периоде ультразвуковая диагностика преследовала цель оценки состояния венозной гемодинамики, степени реканализации или усиления тромботического процесса в венозной системе, наличия или отсутствия фрагментации тромба, наличия флотации, тромбоза вен контралатеральной конечности, тромбоза зоны пликации или кава-фильтра и определялись линейная и объемная скорости кровотока и коллатеральный кровоток.

Cтатистический анализ производили с помощью программы Statistica. Оценка различий результатов между группами проведена по критериям Пирсона (проведена по критериям Пирсона) и Стьюдента (t). Статистически достоверными считались различия, уровень значимости которых был более 95 % (р

Тромбоз глубоких вен

Тромбоз глубоких вен, наряду с тромбофлебитом подкожных вен и тромбоэмболией легочных артерий объединяют в единое понятие – венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО).

Венозный тромбоз – острое заболевание, характеризующееся образованием тромба в просвете вены с более или менее выраженным воспалительным процессом и нарушением тока крови. Наличие воспалительного компонента в зоне тромбоза определяет другое название этой болезни – тромбофлебит.

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) – заболевание, негативно отражающееся не только на системе венозного и лимфатического возврата, но и ухудшающее функцию сердечно-сосудистой системы в целом.

Если не предпринимать активных действий к устранению данной патологии, дальнейшее течение патологического процесса принимает стойкий, склонный к саморазвитию и необратимый характер.

История изучения флеботромбоза

Изучение флеботромбоза глубоких вен насчитывает более 400 лет.

Окклюзия магистральных вен как причина гангрены впервые была описана F.Hildanus в 1593 г. Первое упоминание об илеофеморальном флеботромбозе появилось в медицинской литературе 300 лет назад, оно было сделано Mauriceau.

Понятие «тромбофлебита» впервые ввел в медицину английский хирург Джон Хантер (1728-1793), который много оперировал огнестрельные и иные ранения и отмечал частоту воспалительных процессов, сочетающихся с образованием тромбов в венах.

Интерес к флеботромбозу глубоких вен значительно возрос после создания теории венозного тромбоэмболизма выдающимся немецким патологоанатомом Р.Вирховым. Вскрывая в 1844 г. труп молодого человека, внезапно погибшего после того, как у него появились боли в бедре, Вирхов обнаружил тромб в правой бедренной вене и скрученный тромб в легочной артерии. После этого он ввел в медицинскую терминологию понятия «тромб» и «эмбол». В 1845 году, обнаружив в 18 случаях венозных тромбов из 76 аутопсий, в 11 случаях выявив наличие тромбоэмболии в легочную артерию, он пришел к заключению, что тромбы образуются в венах и переносятся с током крови в легочную артерию. Им же была сформулирована классическая триада, по-прежнему являющаяся наиболее полным отражением звеньев патогенеза локального сосудистого тромбообразования.

Первой русскоязычной монографией, посвященной этой проблеме, был труд И.Ф. Клейна «О тромбозе, эмболии и ихорремии», опубликованный в 1863 году.

Несмотря на то, что острые глубокие флеботромбозы в различных вариантах локализации и клинического течения существенно между собой различаются, объединяет их общность основных этиопатогенетических процессов. В основе представлений о флеботромбозах как нозологической группе лежит классическая триада Вирхова.

Несмотря на то, что тромботический процесс может развиться на любом уровне магистральных вен, более чем в половине случаев исходной точкой его развития в центростремительном направлении являются вены голени.

В подавляющем большинстве случаев тромбоз первично локализуется в венах голени, а в дальнейшем нарастает в проксимальном направлении в подколенную, бедренную и подвздошные вены.

Достаточно подробно исследован вопрос о значении факторов риска и пусковых факторах тромбозов :

Симптомы тромбоза

К симптомам острого флеботромбоза глубоких вен относятся:

Впрочем, местная гипертермия и боли походу более характерны для поверхностных тромбофлебитов. Последние же следует относить скорее к факторам риска по развитию тромбозов глубоких вен.

Классические симтомы ТГВ:

Oбщая чувствительность/специфичность этих симптомов от 3 до 91%.

Наличие симптомов не подтверждает ТГВ. Отсутствие симптомов не исключает ТГВ (до 50% пациентов не имеют ни одного клинического симптома).

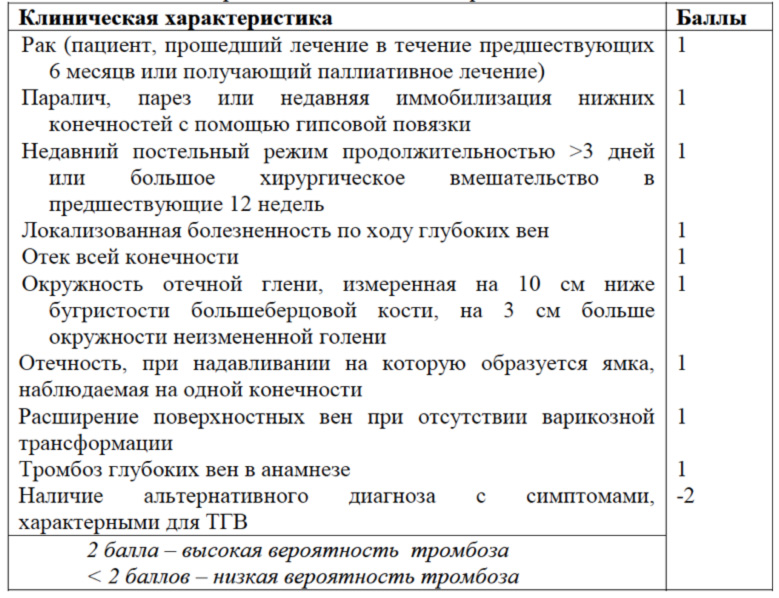

Расчет вероятности тромбоза

В 1997 году Wells и соавторы разработали и протестировали клиническую модель вероятности ТГВ

Наличие каждого признака оценивается в 1 балл:

При физикальном исследовании обнаруживаются положительные симптомы:

Однако, те же симптомы будут положительными и при любом другом воспалительном процессе в исследуемой конечности.

При вовлечении в процесс бедренной вены больные отмечают ноющие боли по медиальной поверхности конечности соответственно проекции Гюнтерова канала.

Тромбоз общей бедренной вены проявляется более выраженным увеличением объема голени и даже бедра, цианозом кожных покровов, интенсивность которого возрастает по направлению к периферии. Отмечается расширение подкожных вен в дистальной части бедра и на голени. Если тромбоз распространяется на устье большой подкожной вены бедра, то развивающаяся в поверхностной венозной системе гипертензия приводит к выключению перекрестных с контралатеральной конечностью анастомозов. При этом наблюдается усиление рисунка подкожных вен в области лобка и паха. При пальпации сосудистый пучок болезненен на всем протяжении бедра. Период выраженного венозного стаза длится 3-4 дня, после чего наступает медленное уменьшение отека. Этот феномен обусловлен включением в кровообращение коллатеральных систем. Таким образом, снижение болевого синдрома и невыраженность отека могут создавать мнимое благополучие и часто влекут за собой позднее обращение к специалисту. Кроме того, флеботромбоз может протекать вообще без каких-либо жалоб со стороны пациента (бессимптомно), особенно у послеоперационных больных.

Из более или менее характерных симптомов:

Наибольшее значение в плане постановки предварительного диагноза имеет отек. Однако, ни один из перечисленных клинических симптомов не может считаться абсолютно достоверным в диагностике данной нозологии. Любые, даже самые минимальные жалобы пациента (например: на простой дискомфорт в дистальных сегментах нижней конечности), особенно в сочетании с наличием факторов риска, требуют дополнительного обследования пациента на наличие флеботромбоза.

Таким образом, можно заключить, что наличие флеботромбоза на основании анамнеза, жалоб пациента и клинических симптомов можно лишь заподозрить с тем, чтобы в ходе дальнейшего обследования подтвердить или исключить его существование, определить локализацию и эмбологенную опасность. Отсутствие патогномоничной симптоматики и наличие периода мнимого улучшения являются причиной поздней госпитализации больных, что во многих случаях ограничивает возможность эффективного хирургического лечения.

Диагностические тесты у пациентов с подозрением на ТГВ

Лечение тромбоза

Задачи или цели проводимого лечения предельно конкретно сформулированы на сегодня:

1. Остановить распространение тромбоза.

2. Предотвратить тромбоэмболию легочных артерий.

3. Не допустить прогрессирования отека и предотвратить венозную гангрену.

4. Восстановить проходимость вен и функции клапанного аппарата с тем, чтобы в дальнейшем избежать развития посттромбофлебитической болезни.

5. Предупредить рецидив тромбоза.

Условно современные подходы к лечению пациентов с острыми флеботромбозами в бассейне нижней полой вены можно разделить на три основных:

3. Хирургическая агрессия.

Консервативная терапия

В комплекс мероприятий данного подхода входят:

При своевременном применении вышеуказанных методов удается восстановить проходимость вен и минимизировать проявления посттромботической болезни.

Малоинвазивные методы

На сегодняшний день это самая распространенная в клиническом применении группа методов, призванная решать все из перечисленных выше задач или целей лечения больных с глубокими флеботромбозами.

Здесь необходимо выделить три подгруппы методов:

1. Установка кава-фильтров и парциальная кавапликация.

2. Регионарный и системный тромболизис.

3. Катетерная тромбэкстракция и фармакомеханическая тромбэктомия.

Установка кава-фильтров и парциальная кавапликация

В настоящее время предпочтительно применять временные кава-фильтры. Извлекается временный кава-фильтр не позднее третьей недели.

В подавляющем большинстве случаев установка кава-фильтра вообще не требуется.

Почему не желательно устанавливать постоянный кава-фильтр?

Всегда нужно помнить, что постоянный кава-фильтр – это пожизненный прием антикоагулянтных препаратов и пожизненный риск тромбоза фильтра (инородное тело в просвете вены часто осложняется тромбозом).

Уже неоднократно отмечено, что в результате установки кава-фильтров в ближайшем периоде с частотой 1,5-8% могут возникать ТЭЛА, а в сроки до 3 лет с частотой 12-25% возникает тромбоз нижней полой вены.

При тромбозах ниже паховой связки установка кава-фильтра нецелесообразна, поскольку существуют другие методы профилактики ТЭЛА.

Регионарный и системный тромболизис, катетерная тромбэкстракция, реолитическая тромбэктомия

Тромболитическая терапия. Метод основан на введении препаратов, активирующих эндогенный фибринолиз (стрептокиназа, урокиназа, ТАП и др.).

Видимо потому, что используемые в данном методе средства воздействия на тромб могут быть эффективными только в относительно свежих участках тромба (до 3-5 суток), так низка его эффективность. Между тем, применение регионарного катетерного тромболизиса в 44% случаев позволило некоторым авторам сохранить клапанную функцию и тем самым предотвратить развитие посттромботической болезни.

Катетерная тромбэкстракция. Сразу следует уточнить, что данный метод применяется только к высоким сегментам бассейна нижней полой вены, так как сама технология не позволяет применить его в инфраингвинальной позиции за счет препятствий, образованных клапанным аппаратом вен на этом и ниже лежащих уровнях. Метод основан на захвате в специальный мешок-контейнер тромбомасс из доступных сегментов нижней полой и подвздошных вен и удалении их путем выведения через флеботомическое отверстие.

Фармакомеханическая тромбэктомия. Самая новая из всех интервенционных и хирургических технологий. Пока в литературе имеются описания отдельных случаев. Метод основан на эффекте Бернулли, где скорость гидродинамической струи создает области отрицательного давления в окружающих средах. Метод имеет ту же область применения, что и катетерная тромбэктомия.

Хирургические вмешательства при бедренно-подколенных флеботромбозах

Известно, что наиболее эффективная тромбэктомия возможна только при тромбах давностью не более 3-7 суток.

В настоящее время большинство авторов все же придерживается осторожной тактики при хирургическом удалении тромбомасс из бедренно-подколенного сегмента, завершая операцию перевязкой или резекцией приустьевого сегмента собственно-бедренной вены, оценивая ближайшие результаты как хорошие по невыраженности симптомов хронической венозной недостаточности. Расчет при таком подходе ведется на переключение основного венозного потока, на глубокую вену бедра, которая и должна обеспечить устойчивый магистральный отток. В ряде случаев, в качестве профилактики ретромбоза применяются артериовенозные фистулы.

Рядом исследователей применяется тактика хирургической антеградной тромбэктомии и без последующей перевязки или лигирования собственно бедренной вены, в некоторых случаях дополняемая пликацией собственно бедренной вены или без таковой.