Оклад евангелия 1681 что изображено

Переплеты и оклады древнерусских напрестольных Евангелий

Переплет – необходимый элемент книги-кодекса, выполняющий не только защитную функцию. Переплеты средневековых манускриптов нередко являются также памятниками ремесла и произведениями искусства. Несколько таких образцов ( №№ 60–64 ) составляют отдельный небольшой раздел экспозиции.

Типичный древнерусский переплет имеет крышки, изготовленные из дерева и поволоченные, вместе с корешком, материалом покрытия (кожа, ткань). Переплет непременно имел застежки, которые надежно фиксировали блок книги в закрытом состоянии, предохраняя пергаменные листы рукописи от деформации, а бумажные – от механических повреждений. Основным способом украшения переплетов было слепое тиснение по коже, которое появляется на русских переплетах в XIV в. Поверх материала покрытия на нижнюю крышку переплета обычно набивались защитно-декоративные металлические детали: средники, наугольники-жуки (металлические бляхи разных форм). Они украшали книгу, одновременно предохраняя тисненую кожу или дорогую ткань от трения.

Верхние крышки переплетов книг Священного Писания стремились украсить окладами, которые часто являются произведениями золотого и серебряного дела. Оклады литургических книг составляют образное украшение книги, священные изображения на них призваны раскрыть всю полноту роли этих кодексов в богослужении. Создание драгоценного оклада напрестольного Евангелия, являющегося образом самого Спасителя, было важнейшим деянием при устройстве каждого нового храма, главной заботой его ктиторов. Драгоценность используемых материалов: золота, серебра, драгоценных камней и жемчуга, а также различных техник: чеканки, тиснения, литья, гравировки, цветных эмалей, чернения, — были призваны подчеркнуть значимость святыни и воздаваемое ей исключительное почитание.

Евангелие неизменно находилось на храмовом престоле и участвовало во всех службах церкви. В русской Церкви утвердился обычай украшения в основном верхней крышки напрестольных Евангелий. Нижняя крышка переплетов, за редким исключением, не имела лицевых изображений. Священные изображения окладов раскрывают идею воплощения, искупительной жертвы и второго пришествия Христа, поэтому в центре окладов помещается образ Христа Вседержителя с предстоящими Богоматерью и Иоанном Предтечей (Деисус), Голгофский крест, сцены Распятия и Сошествия во ад. В углах оклада располагаются образы авторов канонических текстов — четырех евангелистов. Эти изображения нередко дополняли образы небесных сил и чины святых, среди которых мог находиться святой, во имя которого был освящен храм, основатель монастыря, небесные заступники заказчиков кодекса. Менее роскошное украшение древнерусских напрестольных Евангелий составляла наборная декорация, состоявшая из отдельных пластин средника, наугольников и декоративных элементов.

На выставке представлены переплеты с окладами трех Евангелий из собрания новгородского Софийского собора: два наборных оклада, укрепленных поверх тканевого покрытия ( №№ 62, 64 ) и оклад с накладными элементами поверх металлической басмы ( № 63).

Редким типом украшения крышек переплетов напрестольных Евангелий являются живописные образы, превращающие закрытую книгу в икону. На верхнюю крышку переплета Евангелия наносили слой левкаса, по которому темперой или масляными красками писали традиционные изображения: Деисус – сцена моления Богородицы и Иоанна Крестителя ( № 60 ); Распятие и четыре евангелиста ( № 61 ).

Переплеты датируют по особенностям конструкции крышек и корешка, их креплению, типу декора. Поскольку переплет, оберегая книжный блок, по мере пользования книгой мог разрушаться, выходить из строя и заменяться другим, возможны случаи хронологического несоответствия рукописи, переплета и его оформления. Так, экспонируемый рукописный кодекс ( № 60 ) был создан в cepедине XVI в., этим столетием может быть датирован и его переплет, а живопись, украшающая верхнюю крышку, относится к первой половине XIX в.

Оклад евангелия 1681 что изображено

Вы используете устаревший браузер.

Пожалуйста, обновите его.

Коллекция Государственного Русского музея

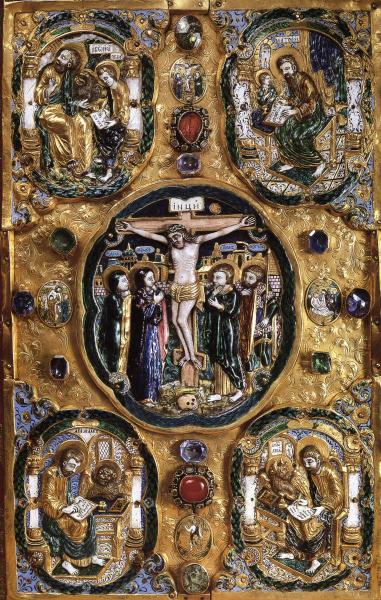

Оклад Евангелия (Евангелие тетр, напрестольное)

Москва. Золотой приказ Оружейной палаты. 1681

Пост. в 1930 из Феодоровского Государева собора в Царском Селе

Напрестольное Евангелие московской печати (Московский печатный двор) 1677 года в парчовом переплете и золотом окладе.

Памятник входит в группу роскошных лицевых кодексов, сохранившихся и известных по записям в архивной документации, изготавливавшихся по заказам царской семьи, патриарха, знатнейших бояр и монастырей.

Печатное Евангелие 1677 было выбрано для одного из последних вкладов царя Федора Алексеевича. Восемь миниатюр с образами евангелистов и символических существ в виде фронтисписов открывают каждый канонический текст.

Евангелие заключено в золотой оклад, принадлежащий к лучшим произведениям эмальерного дела последней четверти XVII века. Обтянутые малиновой, затканной золотными и шелковыми нитями парчой, доски переплета обиты кованым листовым золотом с растительным узором, нанесенным в технике чеканки и гравировки. Поверх него наложены средник с изображением Распятия и наугольники с образами евангелистов и их символов, заключенные в фигурные обрамления. Все фигуры выполнены в высоком рельефе чеканкой, фигура распятого Христа целиком сделана в технике накладного литья. Лицевые изображения и детали композиций залиты глухой и прозрачной эмалью насыщенных и контрастных тонов. Между средником и наугольниками, в окружении разноцветных камней в высоких кастах, укреплены четыре овальных медальона со сценами Распятия, Снятия со креста, Положения во гроб и Воскресения. Тканое покрытие нижней крышки переплета Евангелия предохраняют пять золотых дробниц — средник и наугольники с фигурными краями, покрытые чеканным цветочным орнаментом.

Орнаментальному декору Евангелия присуще стилистическое единство. Истоки его мотивов и элементов обнаруживаются в образцах середины XVII века, изготовленных мастерами Серебряного и Золотого приказов для гравюры на меди (при участии золотописца Григория Благушина), а затем использовавшихся для украшения черневых и гравированных композиций драгоценной утвари, в орнаментации икон, книг. Заимствуя графические приемы гравюры на меди и сочетая их с яркой палитрой, привлекая иностранные образцы и традиционные мотивы, знаменщики, золотописцы и резчики создали декор «трав фряских», многообразие элементов которого позволяло варьировать его бесконечно. Сочетание разных ювелирных техник и художественных приемов, многоцветия эмалей и камней, сияния полированных и матовых поверхностей, разных высот элементов и стремление к максимальной объемности характерны для искусства русского барокко последней четверти XVII века.

Осень русского Средневековья. СПб. 2018. С. 107.

Верхняя крышка орнаментирована крупными чеканными цветами, проработанными резьбой. Фигурные накладки средника и наугольников с изображением «Распятия» и евангелистов — высокой чеканки, с эмалями. Фигура Христа — накладное литье. В гнездах — изумруды, сапфиры-сырцы, сердолик.

По обрезу крышки чернью по резьбе: ПОСТРОЕНО СИЕ СВ(Я)ТОЕ ЕУ(АН) Г(Е)ЛИЕ ЗЛАТОЕ ПОВЕЛЕНЕМЪ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРЯ ЦАРЯ И ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ФЕОДОРА АЛЕКСЕЕВИЧА. В СОБОРНУЮ ЦЕРКОВЬ АРХИСТРАТИГА Б(О)ЖИЯ МИХАИЛА В ЛЕТО 7189 МАРТА.

Русское ювелирное искусство XVI века

Блюдо. Русское ювелирное искусство XVI век

В коллекции Оружейной палаты есть несколько золотых и серебряных тарелей. Особо выделяется блюдо, преподнесённое Иваном IV в подарок его второй жене, кабардинской (черкесской) княжне Кучинеи, в крещении Марье Темрюковне. По русскому обычаю на этом блюде невесте поднесли головной убор замужней женщины — кику.

В растительный чернёный орнамент края блюда включены шесть продолговатых пластинок — клейм. На клеймах надпись: «В лето 7069 (1561)… милостью благочестивого царя и великого князя Ивана Васильевича государя Всея Руси сделано блюдо благоверной царицы великой княгини Марии». Долгие годы это блюдо служило образцом для других золотых дел мастеров, в коллекции Оружейной палаты находится несколько подобных блюд, уступающих оригиналу в мастерстве и качестве исполнения.

После смерти царицы в 1569 году блюдо отдали в Троице-Сергиеву Лавру на помин души Марии Темрюковны. Вновь в Оружейную палату оно поступило в 1928 году.

Чернь. Русское ювелирное искусство XVI век

Чернь состоит из серебра, свинца и красной меди с добавлением серы – из смеси этих минералов делали порошок. Затем этим порошком заполняли либо фон, либо рисунок, вырезанный на поверхности драгоценного металла. Изделие ставилось в печь. Когда его вынимали, выглядело оно чёрным, закопчёным. Мастер пемзой убирал всё лишнее, а затем полировал поверхность углём. И если сравнить это блюдо с поздним повторением, то заметно, насколько блюдо Ивана IV красивее, изящнее, благороднее.

Кадило Ирины Годуновой

Кадило — вклад Ирины Годуновой в Архангельский собор Кремля на помин души её усопшего супруга Фёдора Иоанновича — было признано шедевром еще при жизни дарительницы. Был даже издан особый указ, разрешающий пользоваться этим кадилом не более девяти раз в году во время поминальных служб по царю Ивану IV Грозному и его ближайшим родственникам.

Кадило сделано в форме русского храма с двумя рядами кокошников. Венчает его крест на луковичной главке с невысоким барабаном. Мастер не забыл и «оконца». Вся поверхность «храма» изукрашена чернью. В этой технике русские мастера выполнили фигуры 12 апостолов и святых, соимённых членам царской семьи.

Фигуры святых изображены в движении, разных позах, они динамичны, выразительны, движения полны грации и лёгкости. Мастер передал повороты головы, складки одежды, свето-теневую моделировку фигур. Кажется, что они нарисованы тушью на бумаге, а не изображены чернью на золоте.

Чернёный узор дополняют драгоценные камни — сапфиры, изумруды, лалы (красные камни — шпинели или рубины). Немного найдётся произведений искусства, которые могли бы соперничать с кадилом. Это удивительно цельное и совершенное, высокохудожественное творение, где во всём соблюдена мера.

Оклад на Евангелие 1571 года

Оклад на Евангелие 1571 года. Это вклад Ивана Грозного в Благовещенский собор по случаю женитьбы на Марфе Собакиной.

Оклад являет собою замечательный образец ювелирного искусства. По словам специалистов, оклад может служить хрестоматией по ювелирному делу XVI века. Златокузнецы украсили его, используя все известные техники того времени.

Это и чеканка (евангелисты по углам), и скань, хотя она почти не видна под эмалью, это и собственно эмаль, и чернь – ею сделаны надписи на медальонах с евангелистами, и камни – сапфиры, любимые каменья царя, турмалины и топазы. Мастер красиво обрамил ими центральный медальон, выложил по контуру оклада.

Эмаль в окладе 1571 года только пробивала себе путь, листочки и цветы сканого орнамента покрыты неброскими, приятными глазу тонами.

Рельефные фигуры евангелистов выполнены в технике чеканки. Их фигуры обозначены мягкими, плавными линиями, видна каждая складка облегающих одежд.

Резьба по камню. Русское ювелирное искусство XVI век

Резьба по камню очень широко использовалась в Византии. Это одно из древнейших художеств, именуемое глиптикой. (Глиптика — искусство резьбы на цветных и драгоценных камнях и геммах). Три драгоценных резных панагии в коллекции сделаны из сардоникса.

Этот трёхслойный камень, скорее всего, происходит из Италии, резьбу же выполнил русский мастер. На одной из панагий – фигура Иоанна Предтечи, на двух других — Богоматерь и Иоанн Лествичник. На Руси, как и в Византии Иоанн Креститель обычно изображен с крыльями, он держит в руках чашу с отсечённой головой. Историки считают, что эту панагию вырезали специально для царя Ивана IV Грозного.

У панагии богатое «криминальное» прошлое. В первый раз она пропала из сокровищницы в Смутное время. При первом Романове её выкупили у торгового человека и вернули в казну. Во второй раз, её украли уже в начале ХХ века. Лишь после войны панагию случайно обнаружили в антикварном магазине в Москве и передали в Оружейную палату.

Мерная икона царевича Ивана

Мерная икона царевича Ивана с эмалями по сканому узору.

Эта икона — самая ранняя дошедшая до нашего времени мерная икона. Икону написали в честь рождения наследника Ивана. На ней изобразили небесного покровителя царского сына. Высота иконы соответствует росту младенца Ивана сразу после рождения, почему икона и называется мерной.

Изящный узор из тончайшей скани залит нежной белой, голубой, зелёной, синей эмалью, в которую добавлены блестящие золотые капельки зерни. Жемчуг и крупные самоцветы в золотых гнёздах придают окладу особую красоту.

Ювелирные изделия новгородских мастеров. Витрина 7. Русское ювелирное искусство XVI век

После присоединения Новгорода к Московскому государству в 1478 году, многие местные ювелиры стали применять известные в столице техники. Но больше всего им полюбилась скань. Серебряный оклад на Евангелие новгородский мастер украсил тончайшей сканью в виде причудливых стебельков. Распятие в центре и фигуры евангелистов выполнены в технике литья. Тёмно голубая, чёрная и зелёная эмаль оттеняет фигуры светлых тонов. Редкие камни в тон эмали дополняют изысканный декор оклада.

В 1673 году серебряных дел мастер Григорий Иванов, прозванный Новгородец, сделал для новгородского митрополита Питирима, будущего патриарха, серебряный стакан на трёх ножках. Он сплошь покрыт резными изображениями. Каждый элемент узора представляет собой занимательное повествование сказочного или библейского характера.

Цветовая гамма новгородских эмальеров XVI века сдержаннее и спокойнее московской. Это видно на потире XVI века из Новгородского Георгиевского монастыря. По краю чаши тёмно-синей эмалью нанесена надпись в технике «оброн». Это особая техника резьбы по металлу, когда фон около надписи или рисунка выбирается с помощью резца. Таким образом рисунок получается рельефным.

Источники:

1.Лекторий московского Кремля. Лекция «Искусство русских златокузнецов XII-XVII веков. Старший научный сотрудник Григорьева Наталия Александровна.

2.Методические рекомендации по подготовке обзорной экскурсии по Оружейной палате. Составитель: Филатова Т.В.

3.К.В.Донова, Л.В.Писарская «Оружейная палата», М., Московский рабочий, 1960 г.

4. И.Ненарокомова, Е.Сизов «Художественные сокровища Государственных музеев Московского Кремля», М., Советский художник, 1978 г.

5.И.В.Фаизова «Методические рекомендации к обзорной экскурсии по Государственной Оружейной Палате Московского Кремля, М., Спутник, 2011

Оклад евангелия 1681 что изображено

Вы используете устаревший браузер.

Пожалуйста, обновите его.

Коллекция Государственного Русского музея

Евангелие тетр, напрестольное

Москва. Печатный двор. 1681

Пост. в 1930 из ГЭ; ранее — в ризнице Александро-Невской лавры

Евангелие напечатано в 1681 году при государе Федоре Алексеевиче и с благословения патриарха Московского и всея Руси Иоакима. Текст каждого Евангелия предваряет гравюра с изображением евангелиста; кодекс также украшен заставками, концовками и инициалами.

Евангелие полностью закрыто серебряным золоченым окладом, основу которого составляют гладкие пластины, с укрепленными на нем чеканными и литыми элементами. В средней части верхней крышки находится квадрифолийной формы дробница с изображением Спаса на престоле и предстоящих ему в молении Богоматери и Иоанна Предтечи. Вокруг в форме мандорлы размещены 16 литых ажурных медальонов. В верхнем — «Распятие», в остальных — ангелы, держащие в руках орудия Страстей. Завершают композицию средника четыре литые фигурки святых: апостола Петра с ключами от рая, апостола Павла с мечом и двух епископов с посохами. По углам ― чеканные наугольники с изображениями евангелистов и их символов. Особенностью оклада является необычное расположение евангелистов. Традиционно евангелист Иоанн всегда помещался в верхнем левом углу, напротив — евангелист Матфей, внизу — евангелисты Марк и Лука соответственно. Встречаются оклады, на которых Матфей, Марк и Лука могут занимать другие места, но евангелист Иоанн неизменно находится в верхнем левом углу. В данном случае их расположение соотносится с порядком следования канонических текстов Четверо-евангелий. Оставшееся свободное пространство было декорировано накладными кастами с цветными вставками, от которых в настоящее время сохранилось только девять.

Нижняя часть оклада украшена средником с гравированным изображением Успения Богоматери, обрамленного восемью литыми головками серафимов и херувимов, и изображениями солнца и луны. Четыре ножки-жука выполнены в виде полусфер, окружены 12 лепестками и имеют чеканный цветочный орнамент.

Композиция «Успение Богоматери» на нижней крышке свидетельствует о том, что Евангелие предназначалось для собора или монастыря, посвященного этому празднику. Гладкий серебряный корешок, выгнутый по форме книги, также украшен накладными элементами с изображением серафимов и ажурными литыми пластинками растительного узора. Фиксирующие блок книги застежки имеют составную конструкцию, представляющую собой две фигурные, скрепленные между собой пластины, из которых внешняя — ажурная, литая, с вьющимися побегами и цветочными медальонами, а внутренняя — глухая, с гравированным изображением подсолнухов и тюльпанов.

В убранстве оклада ощутимо влияние юго-западной культуры, характерное для искусства конца XVII века. На это указывают в первую очередь барочное оформление и присутствие медальонов с изображениями страданий и крестной смерти Христа. Оклад Евангелия, вероятнее всего, является совместным произведением русских и украинских мастеров, примером для которых послужили украинские образцы. О работе русских серебряников свидетельствуют формы средника и наугольников, каст, украшенных синей и белой эмалью по скани, а также наличие русских надписей; украинскими мастерами были выполнены большинство накладных литых элементов, украшающих обе крышки кодекса и корешок.

По нижнему полю первых 60 страниц Евангелия скорописью XVII века сделана вкладная надпись. Особенности ее графики, а также употребление определенной лексики дают основания предполагать южнорусское происхождение писца. Текст сообщает, что это Евангелие было «оправлено коштом и прикладом многих христолюбцев» и вложено в Сумский Успенский монастырь Григорием Ивановичем Косоговым. Ответственность за изготовление оклада была возложена на писаря Сумского полка Андрея Мартыновича и «сумского обывателя» Лукьяна Тимофеевича, которые по завершении работ в сентябре 1686 года передали Евангелие отцу Пахомию, игумену Сумской обители (1682–1687). Сумский Успенский монастырь, основанный, по сведениям письменных источников, полковником казацкого полка Герасием Кондратьевичем Кондратьевым около 1658 года, находился в Харьковской епархии и просуществовал до 1788 года. Имя вкладчика, дворянина Григория Ивановича Косагова, часто встречается в архивных документах, связанных с русско-польской войной и военными действиями на южных рубежах России. Он был храбрым военачальником, хорошо владел военной наукой и обладал незаурядными личными качествами, что позволило ему дослужиться до генеральского чина. Его боевые заслуги, верность и преданность были высоко оценены царем Алексеем Михайловичем, который несколько раз доверял Косагову трудные военные, и не только, поручения.

А. А. Макарова // Осень русского Средневековья. СПб. 2018. С. 122.

Бумага; кириллическая печать, гравированный декор.

Переплет: дерево, камка, кожа

Оклад – 1686. Серебро; литье, чеканка, пайка, гравировка, скань, золочение, эмаль.

Возвращенные Евангелия

Кражи предметов культа, икон, различных храмовых реликвий или старинных Евангелий, к сожалению, происходят достаточно часто. В ходе расследования подобных дел сотрудникам Росохранкультуры для идентификации произведения искусства и проверки его подлинности приходится проводить сложную экспертизу и использовать весь накопленный опыт и знание предмета.

Верующие всегда старались сохранить и украсить церковные реликвии и предметы культа. Создавались оклады икон, иконные киоты, ковчеги, мощевики, дарохранительницы, дароносицы. Первые оклады для Евангелия стали делать в Византийской империи. Их изготавливали из серебра, богато декорировали накладками, слоновой костью, эмалевыми вставками с росписью или драгоценными камнями.

На Руси подобные оклады также возникли весьма рано. В XV столетии появилось знаменитое фотиевское Евангелие в золотом окладе со сканью и драгоценными камнями, созданном мастерами ювелирной мастерской Московского Кремля при митрополите Фотии. В центре его верхней крышки сцена Воскресения Господня, вокруг в медальонах изображение двенадцати апостолов и летящих ангелов. По углам вместо евангелистов изображение святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста и Николая Чудотворца. К 1571 году относится Евангелие из коллекции Оружейной палаты, созданное по велению Ивана Грозного. В центре верхней крышки сцена Сошествия во ад, по углам в медальонах фигуры евангелистов. Новгородская культура XVI века сохранила аналогичные памятники. И это не было случайностью, так как Новгород в ту эпоху был известен как крупный центр мастерства златокузнецов. Скань, эмали и драгоценные камни украшают плоскость крышки. Вставки эмали всегда были любимы на Руси. Их применяли и в XIX веке, во время расцвета классицизма и увлечения эстетикой античности. Бледно-коричневые фигуры античных божеств изображались на голубом фоне. В тот же период в Москве и Ростове Великом эмали изготавливали более яркие и полихромные. Иногда Евангелия украшали и чернью.

Края верхней, а также зачастую и нижней крышек, а также корешок оклада обычно украшали гравированным декоративным орнаментом, стилистика которого, как правило, помогает определить время создания изучаемого памятника. Часто на нижней крышке укрепляли по два декоративных замка, соединяющих ее с верхней крышкой оклада и помогающих хранить церковную книгу в закрытом виде.

Недавно в Санкт-Петербурге сотрудники 9 отдела Главного Управления внутренних дел (отдел по борьбе с хищениями антиквариата) отыскали два Евангелия XIX столетия, числившиеся в розыске, и передали их для проведения исследования и экспертизы в Управление Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу.

В результате изучения представленных на экспертизу предметов было установлено, что одно из Евангелий имеет металлический оклад с двумя замками. На верхней крышке оклада расположено пять традиционных рельефных накладок — в центре в овале изображение Иисуса Христа, по углам медальоны с изображением евангелистов Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Плоскость поверхности верхней крышки декорирована орнаментально. На нижней крышке переплета укреплен накладной рельефный четырехконечный крест с исходящими от него лучами, выполненными в технике гравировки. По краям нижней крышки идет орнаментальная рамка. На углах нижней створки укреплены четыре ножки. Корешок оклада декорирован орнаментальными мотивами, в центре его находится надпись в овале: «Священное Евангелие». В текст этого печатного Евангелия включены цветные литографии с изображением «Святого евангелиста Матвея», «Святого евангелиста Марка», «Святого Прохора» и «Святого апостола и евангелиста Иоанна».

Издательские данные на титульном листе Евангелия, набранные на старославянском, говорят о том, что рассматриваемое церковное издание было напечатано в Киеве, в типографии Киево-Печерской лавры в 1894 году.

Оклад размером 19,0 х 14,5 х 5,3 сантиметра выполнен из серебра 84-й пробы в технике литья с прочеканкой художественных форм, последующим золочением и гравировкой поверхности изделия.

Как удалось установить в процессе исследования, он был изготовлен в 1891 году в России неизвестным мастером знаменитой тогда Московской фабрики золотых и серебряных изделий Павла Овчинникова (1820–1888). Крепостной по рождению, ставший впоследствии купцом первой гильдии, серебряных дел мастером, основал в 1853 году фабрику и фирму «П.А. Овчинников». Имевший звания потомственного почетного гражданина и мануфактур-советника, предприниматель с 1865 года являлся поставщиком двора цесаревича Александра Александровича (будущего императора Александра III). С 1881 года стал поставщиком императорского двора. Принадлежавшая ему фирма поставляла изделия ко дворам великого князя Михаила Николаевича и многих зарубежных императорских, королевских и великокняжеских домов.

При московской фабрике Овчинникова работала школа, где обучали помимо грамоты рисунку, лепке, ювелирному искусству, давали серьезные навыки работы в самых разнообразных техниках обработки драгоценных металлов. Велика заслуга П.А. Овчинникова и в деле возрождения техник перегородчатой эмали, витражной эмали, эмали по скани.

В 1873 году было открыто отделение его фирмы в Санкт-Петербурге с магазином в доме 35 на Большой Морской улице, а в 1900–1917 годах фирма сменила адрес, переехав на Большую Морскую, в дом 29

(бывший дом П. Сазикова).Изделия, выпущенные этой фабрикой, хранятся сегодня в собраниях многих известных музеев и частных коллекциях, появляются на мировых аукционах. Важной чертой в деятельности фабрики стало то, что она первой обратилась к выпуску изделий из драгоценных металлов в древнерусском стиле. Это проявилось и в трактовке орнамента рассматриваемого оклада.

В нижней части верхней крышки имеются три клейма: «А.М» в прямоугольнике — клеймо неизвестного мастера, исполнившего оклад; «Л.О/1891» в квадрате — клеймо пробирного мастера Олекса Л.Ф., относящееся к 1890–1896 годам; «84» в прямоугольнике — обозначение пробы серебра и оттиск изображения с герба Москвы — «Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем дракона, повернутым влево». Клеймо ставилось в Москве Московским пробирным управлением в 1880–1890-х годах.

Анализ данных клейм позволил сделать вывод о том, что оклад был сделан из серебра в Москве, в период между 1890–1896 годами. Изучение клейм нижней крышки подтверждает полученные данные.На внутренних сторонах крышек также имеется по два клейма, одно из них — двуглавый орел со скипетром и державой и под ним в прямоугольнике надпись: «П. Овчинниковъ». Такое клеймо ставилось на изделиях фабрики П.А. Овчинникова и его наследников — Михаила, Александра, Павла и Николая. Оно позволяет исследователю установить принадлежность произведения данной фабрике. Поскольку правила клеймения изделий из драгоценных металлов требовали, что клейма ставили на каждой съемной части, то клейма, подтверждающие рассмотренные выше, имеются и на внутренней стороне застежек-замков.

В ходе экспертизы предусматривается и изучение состояния сохранности памятника. Так, загрязнение и грибок бумаги, частичная утрата золочения, окисление и разновеликие царапины, обнаруженные на поверхности металла, фрагментарные утраты на фигуре Христа, утрата двух ножек на нижней крышке и последующая замена их современными влияют на определение оценки предмета, равно как и отсутствие крепления между корешком Евангелия и переплетом оклада. В результате изучения представленного Евангелия было установлено, что оно является исторической, религиозной, художественной и культурной ценностью.

Переплет второго Евангелия также заключен в серебряный оклад. Его верхняя крышка выполнена из металла и имеет пять традиционных рельефных накладок — в центре в овале изображение Иисуса Христа, на углах медальоны с изображением четырех евангелистов. Плоскость поверхности верхней створки декорирована орнаментально. Нижняя крышка оклада обтянута вишневым бархатом и де-корирована накладным рельефным восьмиконечным крестом. По углам ее четыре круглые ножки, декорированные орнаментально. На нижней крышке укреплены две замковые застежки, соединяющие ее с верхней частью оклада. Корешок также обтянут вишневым бархатом. В текст Евангелия включены 4 гравюры.

Данные о времени издания Евангелия с гравюрами отсутствуют ввиду утраты титульного листа. Но анализ оклада позволил заключить, что Евангелие было выпущено примерно тогда же, когда был изготовлен и оклад. Оклад же создан в России, в Москве, в мастерской серебряных изделий, принадлежавшей А.В. Степанову в 1887 году. Оклад имеет размеры 23,0 х 17,0 х 5,0 сантиметров, выполнен из серебра 84 пробы в техниках литья и чеканки с последующим золочением и гравировкой.

Эти сведения о памятнике удалось узнать из имеющихся на нем в нижней части верхней крышки четырех клейм: «В.С/1887» в прямоугольнике — клеймо московского пробирного мастера

В. Савинкова (1855–1888); «84» в квадрате с перемычкой — обо-значение пробы серебра; рядом, в прямоугольнике со скошенными углами, изображение герба Москвы — «Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем дракона, повернутым вправо», ставилось в Москве в 1880–1884 годы; «А.С» в квадрате — клеймо владельца мастерской серебряных изделий в Москве А.В. Степанова (1883–1895). На накладках нижней крышки помимо клейма серебра и герба города имеется клеймо «ИА» в квадрате, принадлежавшее И.А. Алексееву, владельцу фабрики (1876–1912).

На внешней стороне застежек стоят также клейма, рассмотренные выше и указывающие на то, что они также изготовлены из серебра в Москве в мастерской серебряных изделий А.В. Степанова. Данное Евангелие подвергалось реставрации и сегодня находится в хорошем состоянии, являясь исторической, религиозной, художественной и культурной ценностью.Искусствоведческая экспертиза позволила установить, что сотрудниками 9 отдела Главного Управления внутренних дел выявлены те самые Евангелия, которые, по заявлению их владельца, были у него украдены. Проведенное исследование также позволило оценить художественную и культурную значимость рассматриваемых памятников книгопечатания и прикладного искусства и определить их ориентировочную стоимость.