Объясни что такое летопись

Летопись

Ле́топись (или летопи́сец) — это исторический жанр древнерусской литературы, представляющий собой погодовую, более или менее подробную запись исторических событий. Запись событий каждого года в летописях обычно начинается словами: «в лето …» (то есть «в году …»), отсюда название — летопись. В Византии аналоги летописи назывались хрониками, в Западной Европе в Средние века анналами и хрониками.

Летописи сохранились в большом количестве так называемых списков XIV—XVIII веков. Под списком подразумевается «переписывание» («списание») с другого источника. Списки эти по месту составления или по месту изображаемых событий исключительно или преимущественно делятся на разряды (первоначальная киевская, новгородские, псковские и т. д.). Списки одного разряда различаются между собой не только в выражениях, но даже в подборе известий, вследствие чего списки делятся на редакции (изводы). Так, можно сказать: Летопись первоначальная южного извода (список Ипатьевский и с ним сходные), Летопись первоначальная суздальского извода (список Лаврентьевский и с ним сходные).

Такие различия в списках наводят на мысль, что летописи — это сборники, и что их первоначальные источники не дошли до нас. Мысль эта, впервые высказанная П. М. Строевым, ныне составляет общее мнение. Существование в отдельном виде многих подробных летописных сказаний, а также возможность указать на то, что в одном и том же рассказе ясно обозначаются сшивки из разных источников (необъективность преимущественно проявляется в сочувствии то к одной, то к другой из противоборствующих сторон) ещё более подтверждают это мнение.

Русские летописи сохранились во многих списках; самые древние — монаха Лаврентия (Лаврентьевская летопись, судя по приписке − 1377 г.), и Ипатьевская XIV века (по названию Ипатьевского монастыря под Костромой, где она хранилась); но в основе их более древний свод начала XII века. Свод этот, известный под именем «Повести временных лет» является первой Киевской летописью.

Летописи велись во многих городах. Новгородские (харатейный синодальный список XIV века, Софийский) отличаются сжатостью слога. Псковские — живо рисуют обществ. жизнь, южнорусские — литературны, местами поэтичны. Летописные своды составлялись и в московскую эпоху русской истории (Воскресенская и Никоновская Летопись). Так называемая «царственная книга» касается правления Ивана Грозного. Затем Летописи получают официальный характер и понемногу обращаются частью в разрядные книги, частью в «Сказания» и записки отдельных лиц.

Существовали и литовские (белорусские) летописи, летописи Молдавского княжества. Казацкие летописи касаются, главным образом, эпохи Богдана Хмельницкого. Летописание велось также в Сибири (Бурятские летописи, Сибирские летописи), Башкирии (Шажере).

Летопись — что это такое

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Об этом старинном жанре (что это?) русской историографии приходилось слышать каждому.

В начальной школе ученикам объясняют, что слово «летопись» происходит от старославянского «лето», то есть «год».

Получается, летопись – это описание годовых событий? Давайте узнаем, так ли это.

Летопись — это.

Летопись – это жанр древнерусской литературы, который представляет собой развёрнутое изложение исторических событий в хронологической (погодовой) последовательности.

На Западе подобные письменные свидетельства о событиях истории назывались хрониками или анналами.

Летописанием занимались монахи, так как монастырские школы были единственными центрами письменной культуры в Древней Руси. Наиболее мощный пласт дошедших до нас летописных документов датируется 14-17 веками.

Однако известны и более ранние источники, к которым относится первая киевская летопись «Повесть временных лет» (11-12 века).

События последней восходят к временам сотворения мира, исчисляют начало русской государственности от 862 года и завершаются 1117 годом.

Если сформулировать, что такое летопись, кратко, то можно дать следующее определение:

это исторический документ, сборник письменных свидетельств о государственно значимых событиях каждого года.

При первой встрече с термином на вопрос «Что такое летопись?» в 4 классе допустимо ответить:

«Письменный рассказ об исторических событиях прошлого».

Самые древние летописные списки

В зависимости от того, в каком монастыре составлялась летопись, кем она была обнаружена, какие стилистические отличия от первоисточника имеет, летописания делятся на списки, редакции и изводы.

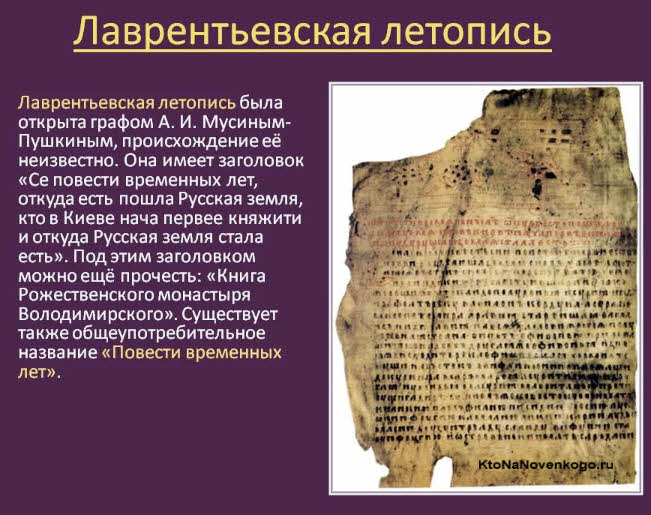

Наиболее известными среди источников, дошедших до наших дней, считается Лаврентьевская летопись. Она датируется 1377 годом и приписывается монаху Лаврентию.

Более двух столетий этот ценнейший документ хранился в Рождественском монастыре г.Владимира, затем перешёл в частную коллекцию русских древностей, откуда был выкуплен графом Мусиным-Пушкиным.

В историографических очерках Лаврентьевскую летопись иногда называют Пушкинской, но к великому русскому поэту А.С.Пушкину это прямого отношения не имеет).

Мусин-Пушкин передал рукопись в дар императору Александру I, который отправил её на хранение в Публичную библиотеку (ныне – Российскую национальную библиотеку). Там она находится и сегодня.

У документа имеется 6 списков, самый известный из которых — Ипатьевская летопись. Она получила своё название благодаря тому, что была обнаружена в Ипатьевом монастыре под Костромой.

В 1809 году историк Н.М.Карамзин нашёл рукопись в Библиотеке Академии Наук. Документ хранится там доныне. Графологи распознали в тексте документа пять различных почерков, принадлежавших разным переписчикам, так что единого мнения о происхождении списка нет.

Помимо Ипатьевской летописи, официально существуют следующие списки Лаврентьевской летописи:

Первоисточником летописи монаха Лаврентия было киевское летописание, но записи об исторических событиях создавались и в других городах.

Свои летописи велись в Новгороде, Пскове, Чернигове. Позже были обнаружены белорусские, молдавские, казацкие, Сибирские и Башкирские летописи.

Жанровые особенности летописей

Летопись отличается от других жанров древнерусской литературы несколькими стилистическими и содержательными особенностями:

Установка на достоверность предполагала отсутствие вымысла, но не лишала летописца права на собственную трактовку того или иного события.

Правила монашеской жизни исключали институт авторства.

Писательство считалось делом богоданным: тот, чьей рукой водил Бог, должен был остаться в тени. Скромность и смирение не позволяли летописцу присваивать произведение себе, поэтому указания имён переписчиков встречаются в текстах (что это?) рукописей редко.

Христианская картина мира предполагала безусловную веру в то, что происходящие события продиктованы волей Божьей, что они являются частью Замысла, начало которого явлено в событиях Ветхого и Нового Завета.

В изложении летописцев годы неурожаев и болезней соотносятся с нашествием саранчи и другими библейскими испытаниями, посланными народам, прогневавшим Господа.

Несмотря на стремление к объективности, авторы летописей наделяли свои произведения чертами собственного мировоззрения (что это?).

Одним князьям они симпатизировали, других награждали нелестными характеристиками. Всё «своё» оценивалось положительно, «чужое» — как правило, отрицательно. Многие летописцы расходятся в оценках одного и того же события, особенно это характерно для описания недавнего прошлого или настоящего (по отношению к пишущим) времени.

Заключение

Стоит хотя бы однажды почитать русскую летопись, чтобы понять, что это за документ.

Любопытно познакомиться с особой летописной интонацией, проникнуться размеренным и величавым духом сменяющих друг друга столетий, вчитаться в события смутного прошлого, из которых складывались судьбы страны, полюбоваться простотой и прозорливостью родного языка, находящего верное имя каждому явлению и лицу.

Летопись – это слепок истории государства в том виде, какой хотели бы видеть её хранители национальной культуры (что это?). Здесь много поводов для размышлений над русской душой и характером народа.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Не думаю, что через летопись можно почерпнуть достоверную историческую информацию. Ведь события переданы через субъективное восприятие автора.

Можно уверенно сказать, что новостные порталы — тоже летопись, только современного образца))

Значение слова «летопись»

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Русские летописи сохранились в большом количестве так называемых списков XIV—XVIII веков. Под списком подразумевается «переписывание» («списание») с другого источника. Списки эти по месту составления или по месту изображаемых событий исключительно или преимущественно делятся на разряды (первоначальная киевская, новгородские, псковские и т. д.). Списки одного разряда различаются между собой не только в выражениях, но даже в подборе известий, вследствие чего списки делятся на изводы (редакции). Так, можно сказать: Летопись первоначальная южного извода (список Ипатьевский и с ним сходные), Летопись первоначальная суздальского извода (список Лаврентьевский и с ним сходные).

Такие различия в списках наводят на мысль, что летописи — это сборники, и что их первоначальные источники не дошли до нас. Мысль эта, впервые высказанная П. М. Строевым, ныне составляет общее мнение. Существование в отдельном виде многих подробных летописных сказаний, а также возможность указать на то, что в одном и том же рассказе ясно обозначаются сшивки из разных источников (необъективность преимущественно проявляется в сочувствии то к одной, то к другой из противоборствующих сторон) ещё более подтверждают это мнение.

Наиболее древние русские летописи — монаха Лаврентия (Лаврентьевская летопись, судя по приписке − 1377 г.), и Ипатьевская XIV века (по названию Ипатьевского монастыря под Костромой, где она хранилась); но в основе их более древний свод начала XII века. Свод этот, известный под именем «Повести временных лет» является первой Киевской летописью.

Летописи велись во многих городах. Новгородские (харатейный синодальный список XIV века, Софийский) отличаются сжатостью слога. Псковские — живо изображают общественную жизнь, южнорусские — литературные, местами поэтичны. Летописные своды составлялись и в московскую эпоху русской истории (Воскресенская и Никоновская Летопись). Так называемая «царственная книга» касается правления Ивана Грозного. Затем Летописи получают официальный характер и понемногу обращаются частью в разрядные книги, частью в «Сказания» и записки отдельных лиц.

В XVII столетии появились и получили широкое распространение частные летописи. Среди создателей таких летописей можно назвать земского дьячка Благовещенского погоста (р. Вага) Аверкия.

Существовали и литовские (белорусские) летописи, летописи Молдавского княжества. Казацкие летописи касаются, главным образом, эпохи Богдана Хмельницкого. Летописание велось также в Сибири (Бурятские летописи, Сибирские летописи), Башкирии (Башкирское шежере).

ЛЕ’ТОПИСЬ, и, мн. и, ей-е́й, ж. Погодная запись исторических событий древнего времени (возникла и велась первонач. в монастырях; истор., лит.). Новгородская л. Л. Нестора. Еще одно последнее сказанье, и летопись окончена моя. Пшкн. || Всякая погодная запись событий, дневник, хроника (книжн.). Летопись моей музыкальной жизни (заглавие автобиогр. Римского-Корсакова).

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ле́топись

1. запись исторических событий древнего времени по годам, производимая современником; книга с такими записями

2. перен. регулярная запись каких-либо событий; история чего-либо

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: читальня — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Что такое летопись? Русские летописи. Первая русская летопись. Кто был первый летописец?

Что такое летопись? Определение летописи. Когда появились летописи? Что содержалось в летописях? Первая русская летопись. Летописец Нестор. Повесть временных лет.

У любого государства или народности есть историческая память – череда событий, предшествующих современности. Именно на нее опираются люди, так как историческая память содержит в себе опыт предков. Ранее все важные события из жизни населения фиксировались в летописях. В этой статье мы расскажем, что такое летописи и как они появились на Руси.

Что такое летопись? Определение летописи

Летопись – это запись исторических событий, связанных с жизнью государства. Летопись можно назвать оригинальным жанром древнерусской литературы. На Руси летописи велись с XI по XVII век. Люди стали фиксировать важные события в летописях со времен появления письменности.

Наиболее древние русские летописи не сохранились, однако благодаря летописцам последующих веков мы можем узнать о наиболее значимых событиях из жизни государства. Они не только вели запись своего времени, но и переписывали старые летописи для более надежного их сохранения.

Обычно летописи составляли монахи по распоряжениям князей. В них содержалась информация о войнах, переворотах, стихийных бедствиях, существенных изменениях во внутренней и внешней политике.

Летописцы при составлении летописей опирались не только на документы, но и на рассказы других людей или на собственные впечатления от того или иного события.

Первая русская летопись. Первый русский летописец

Письменность на Руси появилась в Х веке. Уже в XI веке появилась первая летопись под названием «Повесть временных лет». Точная дата появления летописи неизвестна, но историки утверждают, что это произошло примерно в 1113 году.

Создателем первой летописи на Руси был Нестор – монах из Киево-Печерского монастыря. «Повесть временных лет» легла в основу всех последующих летописей. Разумеется, ее оригинальный текст не сохранился, но благодаря последующим редакциям содержание летописи удалось восстановить.

Летопись состояла из двух частей – вводной и аналитической. Во вводной части летописец описал зарождение и становление славянской народности. Вводные статьи не датировались и не делились по годам.

Аналитическая часть летописи начинается со статьи 852 года. Именно эта часть летописи положила начало датированию русской истории.

«Повесть временных лет» охватывала такие события, как призвание варягов, захват Киева князем Олегом, правление князей Игоря и Ольги, междоусобицу сыновей князя Святослава, убийство сыновей князя Владимира, победу Ярослава над Святополком и другие значимые для людей происшествия.

Несмотря на подробное изложение всех событий, происходящих на Руси, правдивость «Повести временных лет» была поставлена под сомнение историками. По их мнению, летопись была собрана из разновременных отрезков, фольклорных произведений и церковной публицистики.

К тому же, каждый из авторов летописи вносил в нее свое идейное содержание, опираясь в том числе и на собственные домыслы о тех или иных событиях.

Летописи Руси

Большинство летописей в виде оригиналов не сохранились, а сохранились их копии, так называемые списки, созданные в XIV—XVIII веках. Под списком подразумевается «переписывание» («списание») с другого источника. Списки эти по месту составления или по месту изображаемых событий исключительно или преимущественно делятся на разряды (первоначальная киевская, новгородские, псковские и т. д.). Списки одного разряда различаются между собой не только в выражениях, но даже в подборе известий, вследствие чего списки делятся на редакции (изводы). Так, можно сказать: Летопись первоначальная южного извода (список Ипатьевский и с ним сходные), Летопись первоначальная суздальского извода (список Лаврентьевский и с ним сходные). Такие различия в списках наводят на мысль, что летописи — это сборники и что их первоначальные источники не дошли до нас. Мысль эта, впервые высказанная П. М. Строевым, ныне составляет общее мнение. Существование в отдельном виде многих подробных летописных сказаний, а также возможность указать на то, что в одном и том же рассказе ясно обозначаются сшивки из разных источников (необъективность преимущественно проявляется в сочувствии то к одной, то к другой из противоборствующих сторон) — ещё более подтверждают это мнение.

Содержание

Основные летописи

Несторовский список

Другое название — Хлебниковский список. Список этот С. Д. Полторацкий получил у известного библиофила и собирателя рукописей П. К. Хлебникова. Откуда этот документ появился у Хлебникова — неизвестно. В 1809—1819 Д. И. Языков перевёл её с немецкого на русский язык (перевод посвящён Александру I), так как первое печатное издание Несторовской летописи было опубликовано на немецком языке А. Л. Шлецером, «немецким историком на царской службе».

Лаврентьевский список

Лаврентьевская летопись была открыта графом А. И. Мусиным-Пушкиным, происхождение её неизвестно. Она имеет заголовок «Эти повести временных лет, откуда есть пошла Русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда Русская земля стала есть». Под этим заголовком можно ещё прочесть: «Книга Рожественского монастыря Володимирского». Лаврентьевская летопись содержит самый ранний из сохранившихся список «Повести временных лет», который составляет более половины содержания.

Ипатьевский список

Ипатьевская летопись получила свое название по месту нахождения — историк Н. М. Карамзин обнаружил список XV века в Ипатьевском монастыре под Костромой.

Радзивилловский список

Названа по имени первого известного владельца из рода Радзивиллов. Радзивилловская летопись написана полууставом конца XV века и богато иллюстрирована (604 рисунка). Из-за иллюстраций сей список называется лицевым. В 1716 году по приказу Петра I была сделана копия, во время же Семилетней войны (1760) был приобретён и оригинал. Ещё через семь лет в издании «Библиотека Российская Историческая. Древние летописи» эта летопись была напечатана полностью, «без всякой переправки в слоге и речениях».

Первыми по времени считаются дошедший до нас в многочисленных списках (самые древние — XIV века) свод Лаврентьевский, названный так по имени монаха Лаврентия, списавшего его, как видно из его приписки, в 1377 году, и Ипатьевский. Этот последний учёные относят к концу XIV или началу XV века. Оба эти списка сопровождаются различными продолжениями: Лаврентьевский — сводом суздальским, Ипатьевский — киевским и волынско-галицким. Составление первоначального свода относят к началу XII века, на основании приписки (в Лаврентьевском списке и в Никоновском) после 1110 года, в которой читаем:

«Игумен Селивестр св. Михаила написах книгы си летописец, надеяся от Бога милость прияти, при кн. Володимире, княжащю ему Кыеве, а мне в то время игумянящю у св. Михаила, в 6624, индикта 9 лета (1116)».

Таким образом ясно, что в начале XII века Селивестр, игумен Михайловского Выдубецкого монастыряя в Киеве, был составителем первого летописного свода. Слово «написах» никак нельзя понимать, как думали некоторые учёные, в значении переписал: игумен Выдубецкого монастыря был слишком большим лицом для простого переписчика. Свод этот отличается особым заглавием:

«се повести временных лет (в иных списках прибавлено: черноризца Федосьева монастыря Печерского), откуда пошла есть Русская земля, кто первое в Киеве нача княжити и откуда Русская земля стала есть».

Слова «черноризца Федосьева монастыря Печерского» заставили многих считать первым летописцем Нестора, которого имя, по уверению Татищева, стояло в заголовках некоторых известных ему, но теперь утраченных списков; в настоящее же время мы находим его в одном, и то очень позднем, списке (Хлебниковском). Нестор известен по другим своим сочинениям: «Сказания о Борисе и Глебе», «Житие Феодосия». Сочинения эти входят в противоречия с летописями, указанные П. С. Казанским. Так, автор сочинения, вошедшего в летопись, говорит, что он пришёл к Феодосию, а Нестор, по собственным словам его, пришёл при преемнике Феодосия, Стефане, и о Феодосии повествует по преданию. Рассказ о Борисе и Глебе в летописи принадлежит не Нестору, а Иакову Черноризцу. Повествования того и другого сохранились в отдельном виде, и сличение их произвести легко. Вследствие этого приходится отказаться от мысли, что составителем первого свода был Нестор. Впрочем, имя составителя не важно; гораздо важнее то обстоятельство, что свод есть произведение XII века и что в нём встречаются материалы ещё более древние.

Некоторые из его источников дошли до нас в отдельном виде. Так, мы знаем «Чтение о житии и погублении блаженную страстотерпцю Бориса и Глеба» Иакова Черноризца, «Житие Владимира», приписываемое тому же Иакову, «Хронику Георгия Амартола», известную в старинных славянских переводах, Жития святых первоучителей славянских, известные под именем паннонских. Сверх того, сохранились ясные следы того, что составитель пользовался чужими трудами: так, в рассказе об ослеплении Василька Ростиславича какой-то Василий повествует, как князь Давид Игоревич, державший в плену Василька, посылал его с поручением к своему пленнику. Следовательно, этот рассказ составлял отдельное сказание, подобно сказаниям о Борисе и Глебе, сохранившимся, к счастью для науки, в отдельном виде. Из этих сохранившихся произведений видно, что у нас рано начали записывать подробности событий, поразивших современников, и черты жизни отдельных лиц, особенно таких, которые прославились своей святостью.

Новгородские летописи

Летописи в Новгороде начались рано: в рассказе о крещении Новгорода видны следы записывания современников; ещё важнее известие: «преставися архиепископ Аким новгородский и бяше ученик его Ефрем, иже ны учаше». Это мог сказать только современник. До нас дошло несколько новгородских летописных сборников — так называемые летописи I, II, III, IV, Софийская летопись, Супрасльская летопись и сходная с нею, вошедшая в так называемую «Летопись Авраамки»; в этой последней драгоценны сведения о последнем времени независимости, прерываемые незадолго до падения Новгорода, а также «Летопись архангелогородская». Большая часть новгородских известий записаны при церквах и монастырях; в одном из летописных новгородских сборников (Новгородский II) есть указание, что «игумен смотрел в монастыре на Лисей Горе летописец». Есть также несколько известий, принадлежащих, очевидно, частным лицам, которые могли быть занесены в списки готовых летописей или с полей рукописи, куда вносились в виде календарных заметок, или могли быть перенесены из каких-нибудь частных записок. Новгородские летописи отличаются (по замечанию С. М. Соловьева) особой сжатостью, слогом как бы деловым. Составители так дорожат временем (а может быть, и пергаментом), что пропускают слова: «а вы братия, в посадничестве и в князех», говорит в летописи Твердислав, не добавляя «вольны» — и так поймут. Ни поэтических красок, ни драматических разговоров, ни обильных благочестивых размышлений — отличительных черт киевской летописи — нет в новгородских сводах; событий неновгородских в них мало, и те попали случайно.

Псковские летописи

Летописи псковские начались позднее новгородских: их начало можно отнести к XIII веку, когда сочинена повесть о Довмонте, легшая в основу всех псковских сборников. Псковские летописи (особенно «Вторая») богаты живыми подробностями об общественном быте Пскова; мало только известий о временах до Довмонта, да и те заимствованы. К летописям новгородским по происхождению долго относили «Повесть о граде Вятке», касающуюся только первых времен вятской общины, но подлинность её подвергнута сомнениям: рукописи её слишком поздны, а потому лучше не считать её в числе достоверных источников.

Киевские летописи

Летопись Киевская сохранилась в нескольких очень близких между собой списках, в которых она непосредственно следует за Летописью первоначальной (то есть «Повестью Временных лет»). Этот киевский свод оканчивается во всех своих списках 1199 г. Он состоит, в основном, из подробных рассказов, по своему изложению имеющих много общего с рассказами, вошедшими в состав «Повести временных лет». В настоящем своём виде свод заключает в себе много следов летописей разных русских земель: Смоленска, Чернигова, Суздаля.

Есть и отдельные сказания: «Сказание об убиении Андрея Боголюбского», писанное его приверженцем (вероятно упоминаемым в нём Кузьмищем Киянином). Таким же отдельным сказанием должен был быть рассказ о подвигах Изяслава Мстиславича; в одном месте этого рассказа мы читаем: «рече слово то, яко же и пережде слышахом; не идет место к голове, но голова к месту». Отсюда можно заключить, что рассказ об этом князе заимствован из записок его соратника и перебит известиями из других источников; к счастью, сшивка так неискусна, что части легко отделить. Следующая за смертью Изяслава часть посвящена, главным образом, князьям из рода смоленских, княжившим в Киеве; может быть, источник, которым главным образом пользовался сводчик, не лишен связи с этим родом. Изложение очень близко к «Слову о Полку Игореве» — как будто тогда выработалась целая литературная школа. Известия киевские позднее 1199 г. встречаются в других летописных сборниках (преимущественно северо-восточной Руси), а также в так называемой «Густынской летописи» (позднейшая компиляция). В «Супрасльской рукописи» (изданой князем Оболенским) есть краткая киевская летопись, датированная XIV веком.

Галицко-волынские летописи

Летописи северо-восточной Руси

Летописи северо-восточной Руси начались, вероятно, довольно рано: от XIII века. В «Послании Симона к Поликарпу» (одной из составных частей Патерика печерского), мы имеем свидетельство о «старом летописце Ростовском». Первый сохранившийся до нас свод северо-восточной (Суздальской) редакции относится к тому же времени. Списки его до начала XIII в. —Радзивилловский, Переяславский-суздальский, Лаврентьевский и Троицкий. В начале XIII в. первые два прекращаются, остальные разнятся между собой. Сходство до известного пункта и различие далее свидетельствуют об общем источнике, который, стало быть, простирался до начала XIII в. Известия суздальские встречаются и ранее (особенно в «Повести временных лет»); поэтому следует признать, что записывание событий в земле суздальской началось рано. Чисто суздальских летописей до татар мы не имеем, как не имеем и чисто киевских. Сборники же, дошедшие до нас, характера смешанного и обозначаются по преобладанию событий той или другой местности.

Летописи велись во многих городах земли Суздальской (Владимире, Ростове, Переяславле); но по многим признакам следует признать, что большинство известий записано в Ростове, долго бывшем центром просвещения северо-восточной Руси. После нашествия татар Троицкий список делается почти исключительно ростовским. После татар вообще следы местных летописей становятся яснее: в Лаврентьевском списке встречаем много тверских известий, в так называемой Тверской Летописи — тверских и рязанских, в Софийском Временнике и Воскресенской летописи — новгородских и тверских, в Никоновской — тверских, рязанских, нижегородских и т. д. Все эти сборники — московского происхождения (или, по крайней мере, большей частью); оригинальные источники — местные летописи — не сохранились. Относительно перехода известий в татарскую эпоху из одной местности в другую И. И. Срезневский сделал любопытную находку: в рукописи Ефрема Сирина 1377 г. он встретил приписку писца, который рассказывает о нападении Арапши (Араб-шаха), бывшем в год написания. Рассказ не окончен, но начало его буквально сходно с началом летописного рассказа, из чего И. И. Срезневский правильно заключает, что перед писцом было то же сказание, которое послужило материалом для летописца. По отрывкам, частично сохранившимся в русских и белорусских летописных сводах XV—XVI вв., известна Смоленская летопись.

Московские летописи

Летописи северо-восточной Руси отличается отсутствием поэтических элементов и редко делает заимствования из поэтических сказаний. «Сказание о Мамаевом побоище» — особое сочинение, только внесенное в некоторые своды. С первой половины XIV в. в большей части сводов северно-русских начинают преобладать московские известия. По замечанию И. А. Тихомирова, началом собственно Московской летописи, легшей в основание сводов, надо считать известие о построении храма Успения в Москве. Главные своды, заключающие в себе московские известия, — «Софийский Временник» (в последней своей части), Воскресенская и Никоновская летописи (тоже начинающиеся сводами, основанными на древних сводах). Существует так называемая Львовская летопись, летопись изданная под названием: «Продолжение Несторовой летописи», а также «Русское Время» или Костромская летопись. Летопись в Московском государстве все более и более получала значение официального документа: уже в начале XV в. летописец, выхваляя времена «оного великого Селиверста Выдобужского, неукрашая пишущего», говорит: «первии наши властодержцы без гнева повелевающа вся добрая и недобрая прилучившаяся написывать». Князь Юрий Димитриевич в своих исканиях великокняжеского стола опирался в Орде на старые летописи; великий князь Иоанн Васильевич послал в Новгород дьяка Брадатого доказывать новгородцам старыми летописцами их неправду; в описи царского архива времен Грозного читаем: «списки черныи что писать в летописец времен новых»; в переговорах бояр с поляками при царе Михаиле говорится: «а в летописец будем это для будущих родов писать». Лучшим примером того, как осторожно надо относиться к сказаниям летописи того времени, может служить известие о пострижении Саломонии, первой жены великого князя Василия Иоановича, сохранившееся в одной из летописей. По этому известию, Саломония сама пожелала постричься, а великий князь не соглашался; в другом рассказе, тоже, судя по торжественному тону, официальном, читаем, что великий князь, видя птиц попарно, задумался о неплодии Саломонии и, посоветовавшись с боярами, развёлся с нею. Между тем, из повествования Герберштейна мы знаем, что развод был насильственный.

Эволюционирование летописей

Не все летописи, однако, представляют типы официальной летописи. Во многих изредка встречается смесь повествования официального с частными заметками. Такая смесь встречается в рассказе о походе великого князя Иоанна Васильевича на Угру, соединённом с знаменитым письмом Васиана. Становясь все более и более официальными, летописи, наконец, окончательно перешли в разрядные книги. В летописи вносились те же факты, только с пропуском мелких подробностей: например, рассказы о походах XVI в. взяты из разрядных книг; прибавлялись только известия о чудесах, знамениях и т. п., вставлялись документы, речи, письма. Были разрядные книги частные, в которых родовитые люди отмечали службу своих предков для целей местничества. Появились и такие летописи, образчик которых мы имеем в «Летописях Нормантских». Увеличилось также число отдельных сказаний, которые переходят в частные записки. Другим способом передачи является дополнение хронографов русскими событиями. Таково, например, сказание князя Кавтырева-Ростовского, помещенное в хронограф; в нескольких хронографах встречаем дополнительные статьи, писанные сторонниками разных партий. Так, в одном из хронографов Румянцевского музея есть голоса недовольных патриархом Филаретом. В летописях новгородских и псковских встречаются любопытные выражения неудовольствия Москвой. От первых годов Петра Великого имеется интересный протест против его нововведений под заглавием «Летопись 1700 г.».

Степенная книга

Уже в XVI веке появляются попытки прагматизировать: сюда относятся Степенная книга и отчасти «Никоновская летопись». Рядом с общими летописями велись местные: архангелогородская, двинская, вологодская, устюжская, нижегородская и др., в особенности монастырские, в которые вносились местные известия, в кратком виде. Из ряда этих летописей выдаются особенно сибирские.

Лицевой летописный свод

Лицевой летописный свод — летописный свод событий мировой и особенно Русской истории, создан в 40—60-х гг. 16 в. (вероятно, в 1568—1576 гг.) специально для царской библиотеки Ивана Грозного в единственном экземпляре.

Сибирские летописи

Начало летописания сибирского приписывается Киприану, митрополиту Тобольскому. До нас дошло несколько сибирских летописей, более или менее отклоняющихся одна от другой:

Белорусско-литовские летописи

Важное место в русском летописании занимают так называемые литовские (скорее белорусские) летописи, существующие в двух редакциях: «Краткой», начинающейся со смерти Гедимина или, скорее, Ольгерда и оканчивающейся 1446 г. и «Подробной», от баснословных времен до 1505 г. Источник летописи «Краткой» — сказания современников. Так, по случаю смерти Скиргайлы автор говорит от себя: «аз того не вем занеже бых тогда мал». Местом записи известий можно считать Киев и Смоленск; в изложении их не заметно тенденциозности. «Подробная» летопись (так называемая Л. Быховца) представляет в начале ряд баснословных сказаний, затем повторяет «Краткую» и, наконец, заключается мемуарами начала XVI в. В текст её вставлено много тенденциозных рассказов о разных знатных литовских фамилиях. Примечательна Белорусско-литовская летопись 1446, рассказывающая о событиях Руси, Великого княжества Литовского и Украины с середины IX до середины XV в.

Украинские летописи

Украинские (собственно казацкие) летописи относятся к XVII и XVIII в. Такое позднее их появление В. Б. Антонович объясняет тем, что это скорее частные записки или иногда даже попытки прагматической истории, а не то, что мы теперь разумеем под летописью. Казацкие летописи, по замечанию того же учёного, имеют своим содержанием, главным образом, дела Богдана Хмельницкого и его современников. Из летописей наиболее значительны: Львовская, начатая в середине XVI в., доведённая до 1649 года и излагающая события Червонной Руси; летопись Самовидца (от 1648 по 1702), по заключению профессора Антоновича, — первая казацкая летопись, отличающаяся полнотой и живостью рассказа, а также достоверностью; обширная летопись Самуила Величко, который, служа в войсковой канцелярии, мог многое знать; труд его хотя и расположен по годам, но имеет отчасти вид учёного сочинения; недостатком его считают отсутствие критики и витиеватость изложения. Летопись гадячского полковника Грабянки начинается 1648 г. и доведена до 1709 г.; ей предпослано исследование о казаках, которых автор производит от хазар. Источниками служили частью летописи, а частью, как предполагают, иностранцы. Кроме этих обстоятельных компиляций, существует много кратких, преимущественно местных летописей (черниговские и т. п.); существуют попытки прагматической истории (напр. «История руссов») и есть общерусские компиляции: Густынская Л., основанная на Ипатской и продолженная до XVI века, «Хроника» Сафоновича, «Синопсис». Вся эта литература завершается «Историей Руссов», автор которой неизвестен. Это сочинение ярче других выразило взгляды украинской интеллигенции XVIII в.