строма шейки матки что это

Рак и предрак шейки матки.

материал подготовлен врачом гинекологом-онкологом, к.м.н. Паяниди Ю.Г.

Вы можете сдать со скидкой в интернет-магазине

Следует отметить, что до настоящего времени продолжаются дискуссии относительно классификации дисплазии и преинвазивного рака шейки матки. Европейская Экспертная Группа, разрабатывающая Европейскую обобщенную обучающую программу, предложила следующую классификацию изменений эпителия шейки матки:

Параллельно Национальный Институт Рака в США разработал и предложил для практического применения классификацию, которая получила название «система Bethesda» (1989, 1991 гг.). Согласно этой классификации, выделяют следующие изменения эпителия шейки матки:

В нашей стране широкое распространение, как наиболее приемлемой для практического использования, получила Классификация патологических процессов шейки матки, предложенная И.А.Яковлевой и Б.Г.Кукутэ в 1977 г.

I. ФОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ

II. ПРЕДРАКОВЫЕ СОСТОЯНИЯ

III. РАК

ФОНОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Наиболее частой патологией в группе дисгормональных процессов являются эндоцервикозы. По данным И.А.Яковлевой, с морфологической точки зрения они неоднотипны. Простая форма эндоцервикоза характеризуется наличием железистых структур без признаков их повышенного образования. Для пролиферирующих форм типично новообразование железистых структур, что свидетельствует о прогрессировании процесса. Для железистой псевдоэрозии характерно наличие в подлежащей строме железистых образований, вокруг которых нередко отмечается воспалительная инфильтрация. При папиллярной псевдоэрозии происходит разрастание стромы эпителия в виде сосочков, покрытых многорядным цилиндрическим эпителием. При эпидермизирующейся псевдоэрозии на фоне железистого эпителия участками встречается метапластический и многослойный плоский эпителий.

Наличие цилиндрического эпителия за границей наружного зева на влагалищной порции шейки матки еще Н.Hinselmann предложил назвать эктопией. Частота встречаемости последней составляет 10-15% от всех заболеваний эктоцервикса у женщин в возрасте моложе 30 лет. Различают посттравматическую, врожденную и дисгормональную эктопию. Посттравматическая эктопия возникает после травмы в родах или во время аборта. При врожденной или «физиологической» эктопии у девочек, девушек и молодых женщин стык цилиндрического и многослойного плоского эпителия может располагаться снаружи от наружного зева в 6-8% случаев (В.П.Козаченко). Некоторые авторы считают подобные изменения шейки матки вариантом нормы, не требующим какого-либо специального лечения. У женщин более старшего возраста такое расположение цилиндрического эпителия является следствием гормональных расстройств. Область замещения одного эпителия другим получила название «зоны трансформации» или «зоны превращения». Чаще всего эта зона наблюдается в возрасте 28-40 лет и требует пристального внимания врача, так как именно в ней, как правило, происходит формирование будущего атипического процесса. Эпидермизация данной зоны протекает длительно и под влиянием неблагоприятных факторов может нарушаться. Цилиндрический эпителий, обладая высокой регенеративной способностью, проникает вглубь ткани шейки матки и образует ветвящиеся ходы, которые в процессе эпидермизации могут перекрываться многослойным плоским эпителием, в результате чего образуются ретенционные кисты.

Папиллома представляет собой бородавчатое разрастание многослойного плоского эпителия с явлениями ороговения. Поверхность розовая или белесоватая, четко граничит с окружающими тканями. Кольпоскопическое исследование позволяет установить сосочковую структуру папилломы. В каждом сосочке определяется сосудистая петля красного цвета, причем при разрастании папилломы характер сосудистой сети не изменяется. Закономерное повторение сосудистого рисунка папилломы есть проявление адаптивной сосудистой гипертрофии. Нередко из-за частичного или полного ороговения поверхность становится белесоватой и сосудистый рисунок виден не так четко.

Среди воспалительных заболеваний шейки матки цервициты неспецифической этиологии наиболее распространены и составляют до 70% всех воспалительных процессов цервикального канала. Нередко они предшествуют или сопутствуют другим фоновым заболеваниям. Различают очаговый и диффузный неспецифический цервициты. Последний встречается наиболее часто. Поражая в основном женщин репродуктивного возраста, цервицит поддерживает фоновый или предраковый процесс, является относительным противопоказанием для проведения биопсий, фракционных диагностических выскабливанй, диатермокоагуляций и диатермоконизаций шейки матки, симулирует картины клеточной атипии при онкологических исследованиях. Заболевание характеризуется длительным и затяжным течением с частыми периодами обострений, трудно поддается медикаментозному лечению. Последнее связано с тем, что в хронической стадии воспаления микробный фактор утрачивает свою ведущую роль и поражение приобретает полисистемный характер. Это проявляется в виде сложной сосудисто-мезенхимальной реакции пораженной ткани.

Симптомы доброкачественных и предраковых заболеваний шейки матки

Существует множество заболеваний шейки матки, часть из которых представляют угрозу с точки зрения малигнизации. Другие же не вызывают никакой онкологической настороженности. Важно знать основные типы патологий шейки матки и их симптомы, чтобы вовремя принять меры.

К основным доброкачественным и предраковым заболеваниям шейки матки относят:

Симптомы доброкачественных болезней шейки матки

К доброкачественным состояниям, как мы писали выше, относят эктопию, эктропион, лейкоплакию, эрозию. Для них характерны следующие симптомы:

Доброкачественные заболевания шейки матки никогда не вызывают тяжелых симптомов. Женщина себя чувствует хорошо и не предъявляет никаких особенных жалоб. Как правило, ее могут беспокоить только обильные выделения и кровомазание после полового акта, но и это встречается не часто.

Признаки предраковых патологий шейки матки

Дисплазия шейки матки, аденоматоз, эритроплакия обычно проявляются стерто. Это еще одна причина, по которой необходимы регулярные посещения врача, ведь сама женщина не может увидеть, что у нее внутри и вовремя определить опасную болезнь. Распространенные симптомы предраковых заболеваний шейки матки такие:

Лечение доброкачественных и предраковых заболеваний шейки матки не представляет никакого труда, но их важно вовремя выявить, чтобы нивелировать угрозу. Если у вас появились непривычные симптомы, связанные с гинекологией, обратитесь в клинику Dr.AkNer, здесь вам обязательно окажут нужную помощь.

Задать вопрос или записаться на прием

Лицензии

Существует множество заболеваний шейки матки, часть из которых представляют угрозу с точки зрения малигнизации. Другие же не вызывают никакой онкологической настороженности. Важно знать основные типы патологий шейки матки и их симптомы, чтобы вовремя принять меры.

К основным доброкачественным и предраковым заболеваниям шейки матки относят:

Симптомы доброкачественных болезней шейки матки

К доброкачественным состояниям, как мы писали выше, относят эктопию, эктропион, лейкоплакию, эрозию. Для них характерны следующие симптомы:

Доброкачественные заболевания шейки матки никогда не вызывают тяжелых симптомов. Женщина себя чувствует хорошо и не предъявляет никаких особенных жалоб. Как правило, ее могут беспокоить только обильные выделения и кровомазание после полового акта, но и это встречается не часто.

Признаки предраковых патологий шейки матки

Дисплазия шейки матки, аденоматоз, эритроплакия обычно проявляются стерто. Это еще одна причина, по которой необходимы регулярные посещения врача, ведь сама женщина не может увидеть, что у нее внутри и вовремя определить опасную болезнь. Распространенные симптомы предраковых заболеваний шейки матки такие:

Строма шейки матки что это

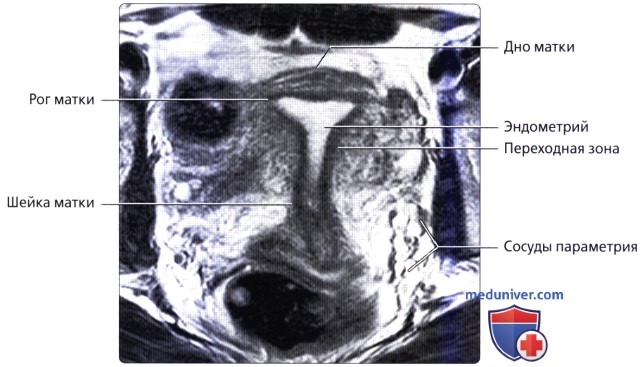

а) Обзор анатомии матки:

• Толстостенный фиброзно-мышечный орган, состоящий из миометрия и эндометрия

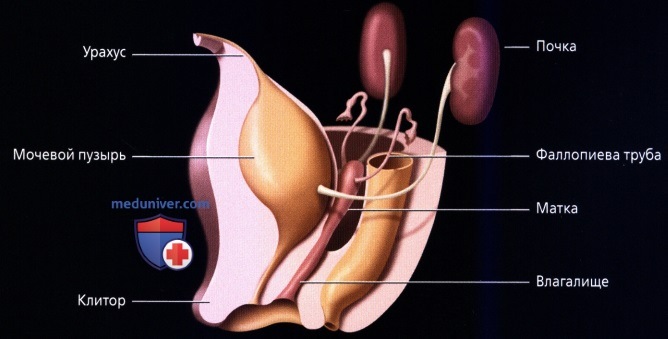

• Два основных отдела:

о Тело и шейка:

— Дно расположено выше отверстий фаллопиевых труб

• Миометрий:

о Переплетающиеся слои гладкомышечной ткани

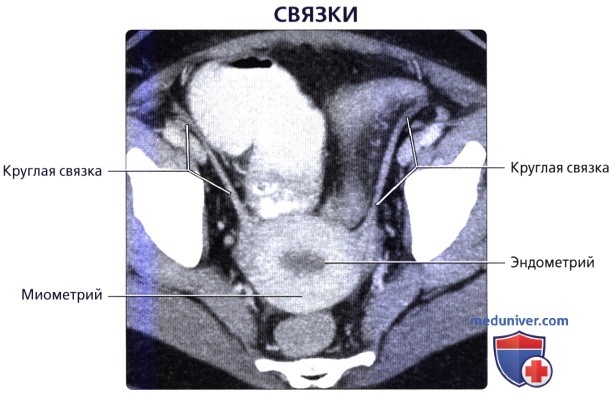

• Эндометрий:

о Простой столбчатый эпителий, образующий множество трубчатых желез, поддерживаемых толстым слоем сосудистой стромы

о Состоит из двух обособленных слоев:

— Функциональный слой: поверхностный слой, растущий под влиянием гормональной стимуляции и отслаивающийся при менструации

— Базальный слой: глубокий поддерживающий слой, плотно прикрепленный к миометрию

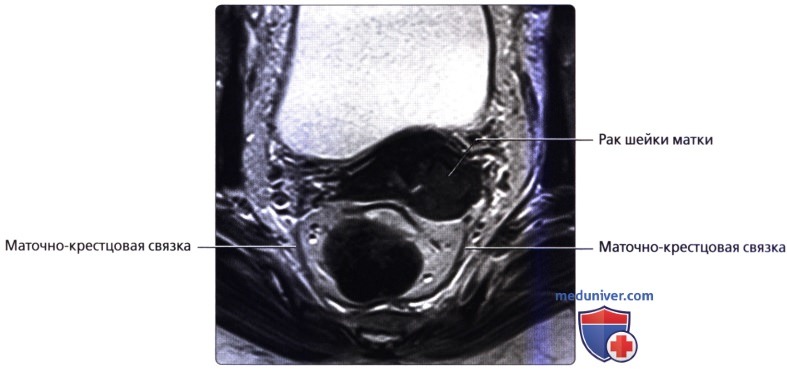

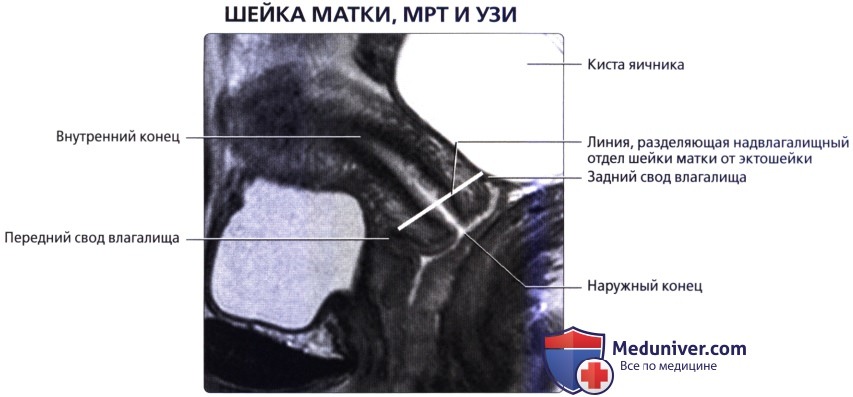

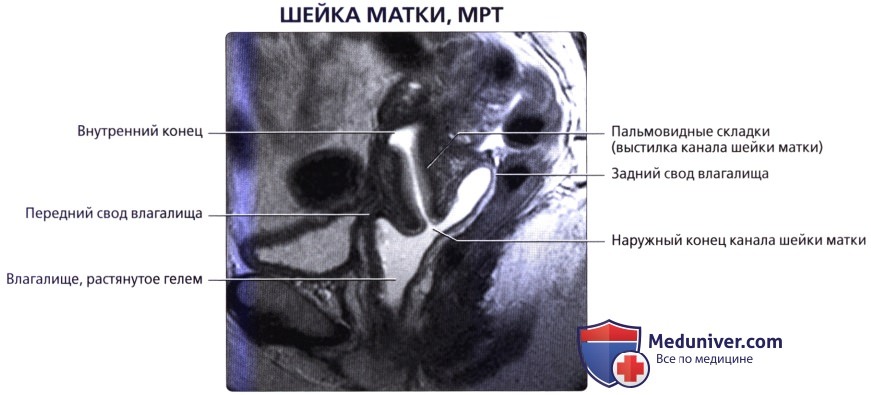

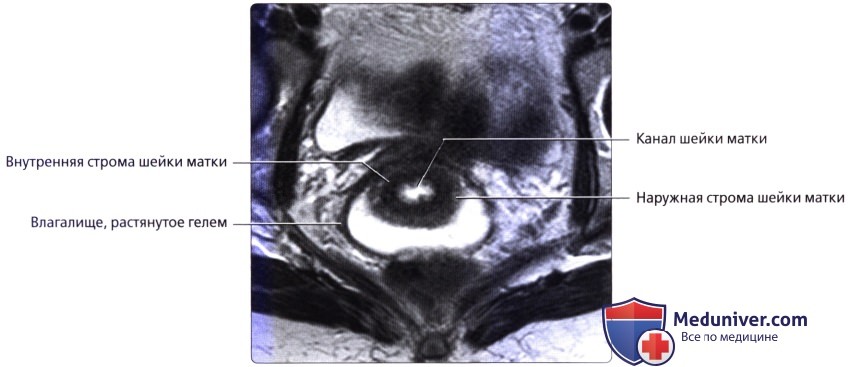

• Шейка матки:

о Начинается в области нижнего сужения матки (перешеек):

— Делится на надвлагалищный и влагалищный отдел (эктошейка или влагалищная часть)

о Внутренний конец: открывается в полость матки

о Наружный конец: открывается во влагалище

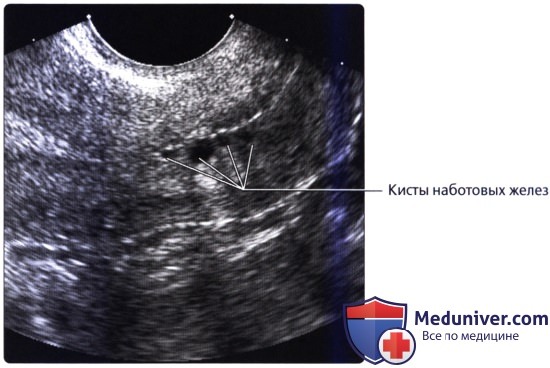

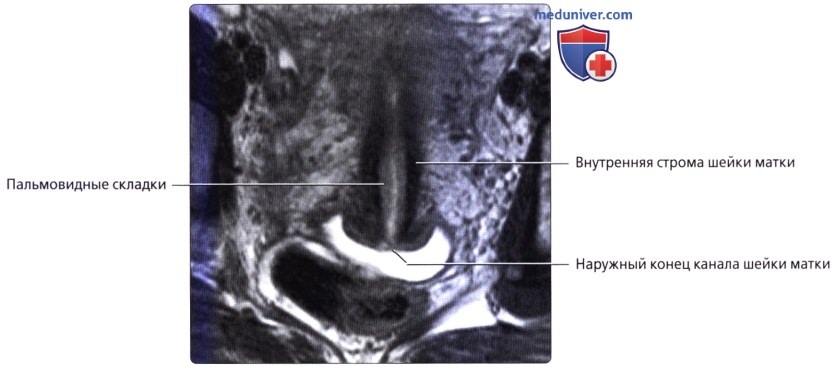

о Строма состоит преимущественно из фиброзного компонента с большой долей эластичных волокон, переплетающихся с гладкомышечными волокнами

о Внутришеечный канал выстлан столбчатым эпителием, продуцирующим слизь:

— Эпителий образует мелкие V-образные складки (пальмовидные складки)

о Эктошейка выстлана чешуйчатым плоским эпителием

о Переход между плоским и столбчатым эпителием расположен вблизи наружного конца, но точное расположение вариабельно, что обусловлено постоянной перестройкой

• Внешний вид, размер, форма и масса варьируют в зависимости от стимуляции эстрогеном и вынашивания:

о Пременархе:

— Шейка крупнее тела (около 2/3 массы матки)

о Менархе:

— Преимущественный рост тела в ответ на гормональную стимуляцию

— Нерожавшие женщины: тело и шейка приблизительно равны

— Рожавшие небеременные женщины: тело составляет около 2/3 массы матки

о Постменопауза:

— Тело возвращается к пременопаузальному размеру

• Менструальный цикл:

о Фаза пролиферации:

— От конца менструации до овуляции (приблизительно 14-й день)

— Эстроген стимулирует рост функционального слоя

— Соответствует фолликулярной фазе яичникового цикла

о Секреторная фаза:

— От овуляции до начала менструации

— Прогестерон стимулирует секрецию гликогена, слизи и других веществ эндометрием

— Железы эндометрия увеличиваются и изгибаются

— Соответствует лютеиновой фазе яичникового цикла

о Менструальная фаза:

— Отслаивание функционального слоя эндометрия

б) Топографическая анатомия матки:

• Матка расположена в забрюшинном пространстве:

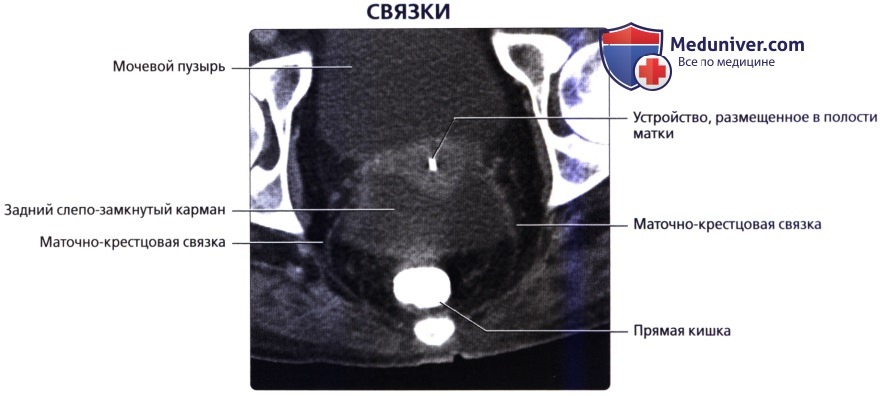

о Брюшина перекидывается над куполом мочевого пузыря и достигает переднего отдела матки:

— Образует слепо замкнутую сумку спереди (пузырно-маточная сумка)

о Сзади брюшина достигает более нижнего уровня верхнего отдела влагалища:

— Образует заднюю слепо замкнутую сумку (карман Дугласа, прямокишечно-маточная сумка

— Наиболее нижняя часть полости женского малого таза

• Поддерживающие связки:

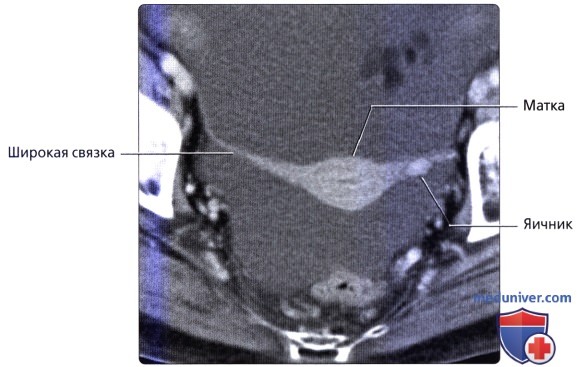

о Широкая связка:

— Образована двумя листками покрывающей брюшины

— Латерально достигает стенки малого таза и образует поддерживающую брыжейку матки

о Круглые связки:

— Начинаются от угла матки вблизи фаллопиевой трубы

— Идут впереди через паховый канал и прикрепляются к большим губам

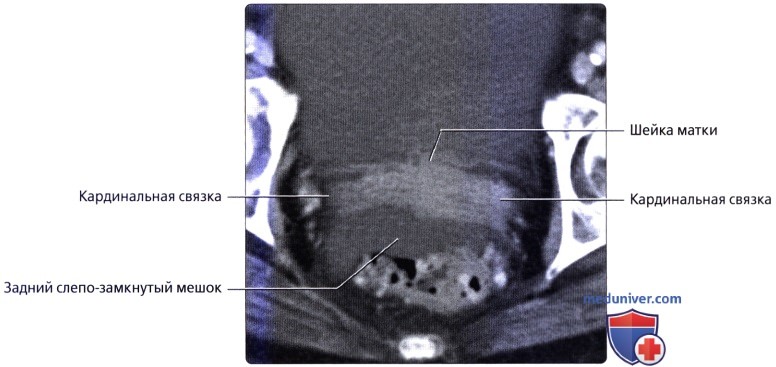

о Связки, образующиеся при утолщении соединительной ткани в основании широкой связки:

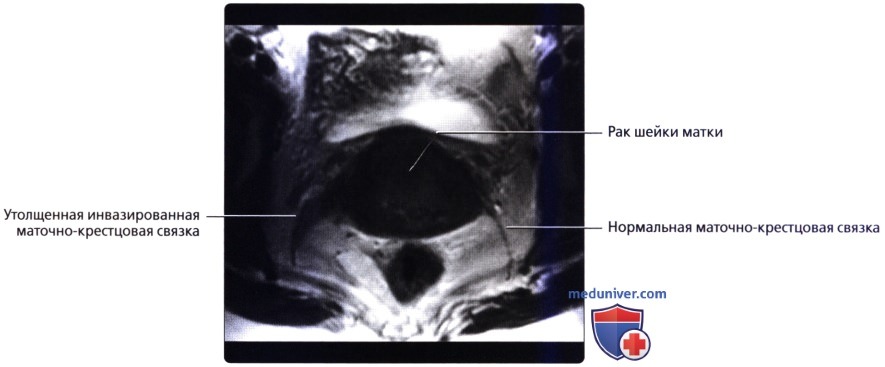

— Маточно-крестцовые связки расположены сзади

— Кардинальные связки расположены латерально

— Пузырно-маточные связки расположены спереди

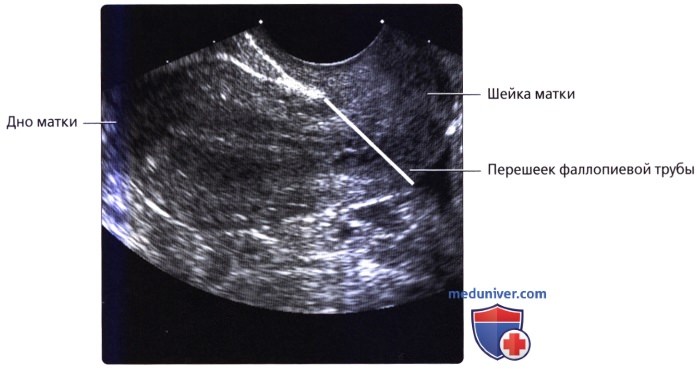

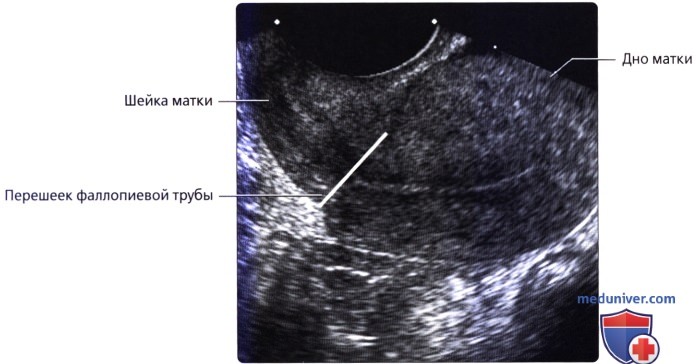

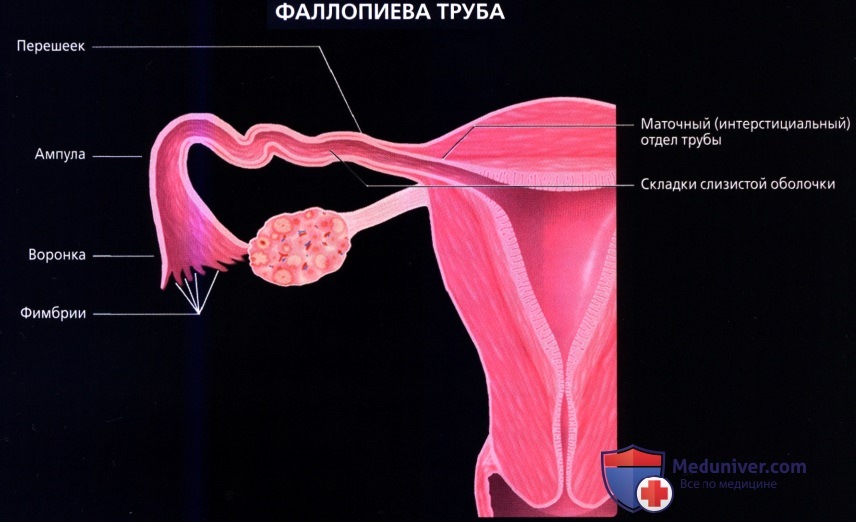

• Фаллопиевы трубы соединяют матку с полостью брюшины:

о Прикрепляются к задней поверхности широкой связки брыжейкой фаллопиевой трубы

о 8-10 см в длину

о Состоит из четырех отделов: маточного, перешейка, ампулы и воронки

о Интерстициальный или маточный отдел:

— Часть трубы, прободающая стенку матки

— Около 1 см в длину

о Перешеек:

— Узкий отдел трубы, прилежащий непосредственно к матке

о Ампула:

— Изогнутый наружный отдел трубы, сообщающийся с воронкой

— В этом отделе трубы обычно происходит оплодотворение

о Воронка:

— Окно в форме воронки, окольцованное пальцеподобными фимбриями

— Прилегают к задней поверхности яичников, что позволяет им «захватывать» овулировавшие яйцеклетки

• Матка обладает двойным кровоснабжением:

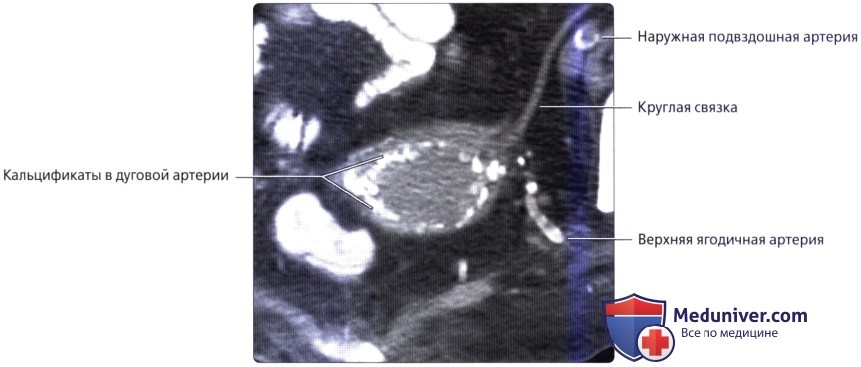

о Маточная артерия проходит над мочеточником на уровне шейки матки («вода под мостом»):

— Проходит сверху по ходу латерального края матки и анастомозирует с яичниковой артерией

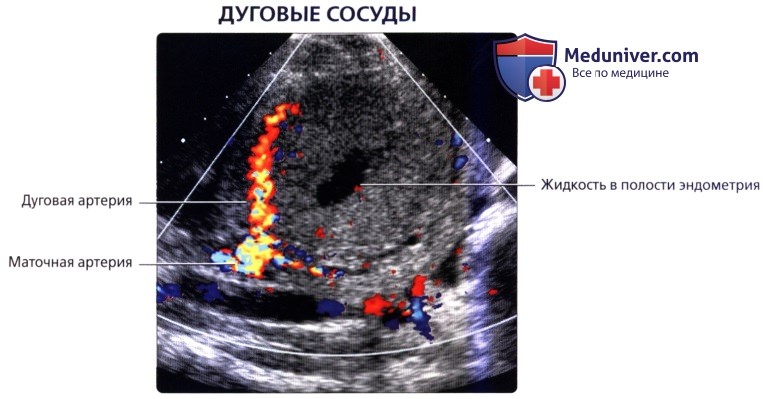

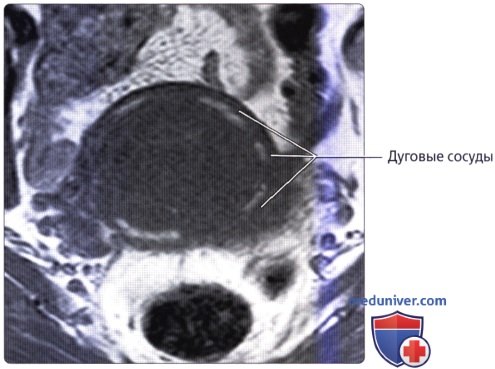

о Маточные артерии отдают дугообразные артерии, идущие в наружной трети миометрия

о Лучевые артерии проходят через миометрий и оканчиваются в эндометрии в виде спиральных артерий

• Венозный отток:

о Вены миометрия проходят совместно с артериями

о Образуют сложную венозную сеть в параметрии

о В конце концов кровь оттекает либо в маточную, либо в яичниковую вену

• Лимфоотток:

о Дно и тело:

— В парааортальные и подвздошные лимфатические узлы

о Шейка матки:

— Передний и латеральный отделы шейки матки → наружные подвздошные лимфатические узлы → парааортальные лимфатические узлы

— Задний и латеральный отделы шейки матки → внутренние подвздошные лимфатические узлы → парааортальные лимфатические узлы

— Задний отдел шейки матки → запирательные и предкрестцовые лимфатические узлы

Лучевая анатомия матки

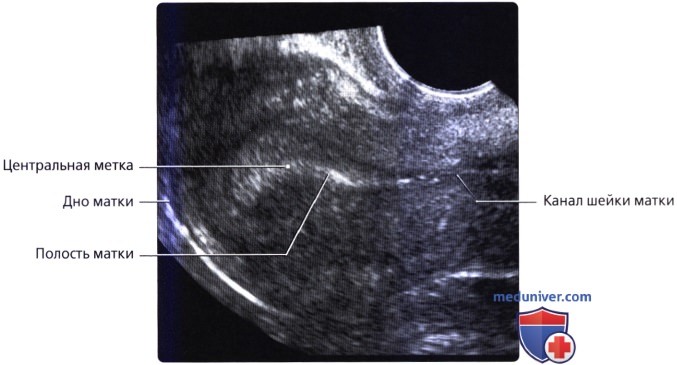

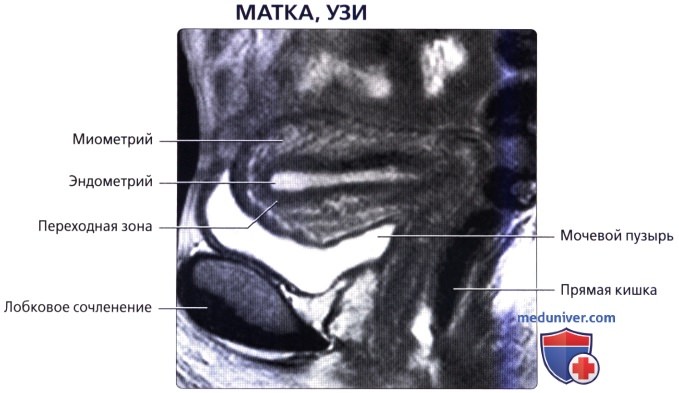

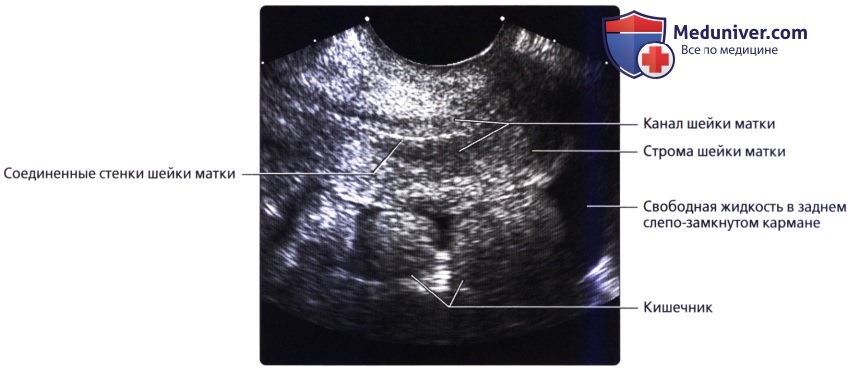

а) УЗИ матки:

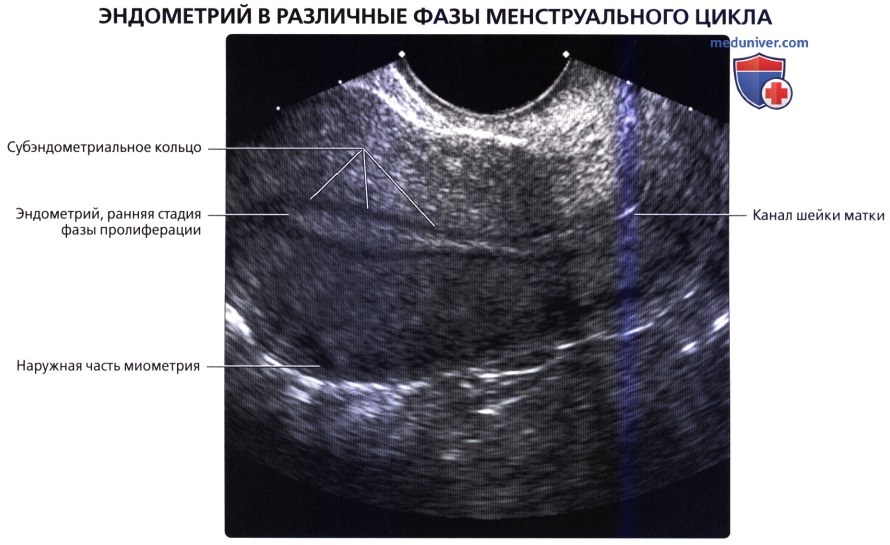

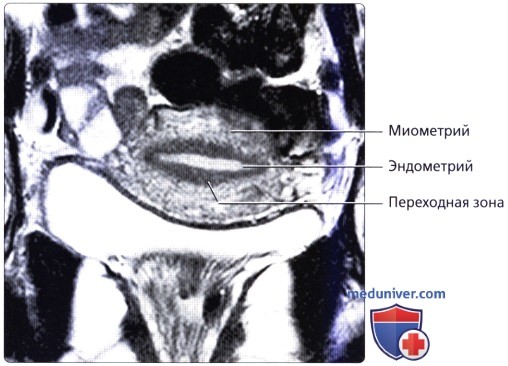

• Миометрий: три слоя с различными характеристиками:

о Компактный тонкий гипоэхогенный внутренний слой образует субэндометриальное кольцо

о Более толстый средний слой с однородной эхогенностью

о Более тонкий гипоэхогенный наружный слой:

— Часть миометрия над дугообразными сосудами

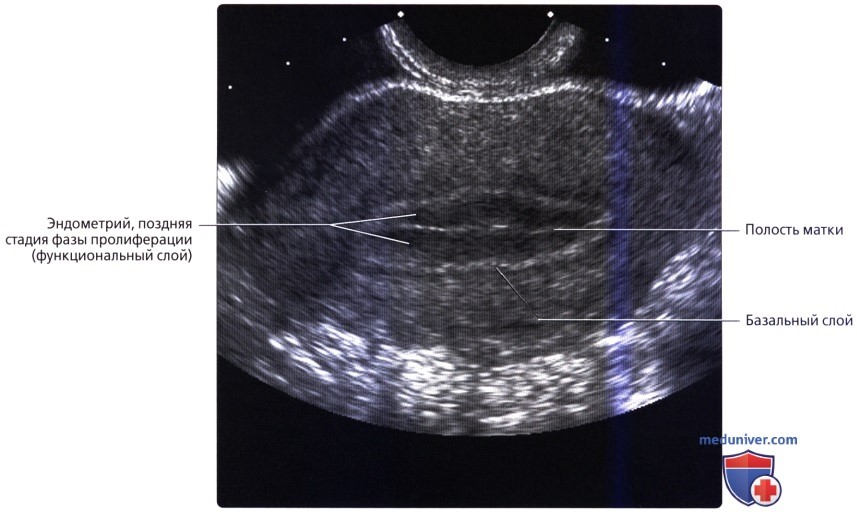

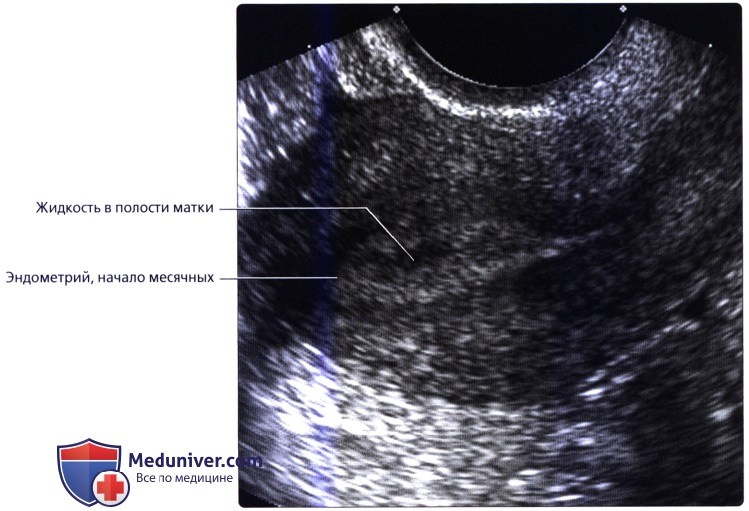

• Картина при исследовании эндометрия варьирует в зависимости от фазы менструального цикла:

о Менструальная фаза приблизительно (1-4 день) и пролиферативная фаза (приблизительно 5-13 день) цикла:

— Изначально эндометрий тонкий, эхогенность легкая

— Прогрессирующее гипоэхогенное утолщение (4-8 мм) в течение пролиферативной фазы

— Происходит постепенное утолщение эндометрия от средней толщины 4,6 мм во время менструаций до 12,4 мм в день выброса лютеинизирующего гормона, происходящего за 12-48 часов до овуляции

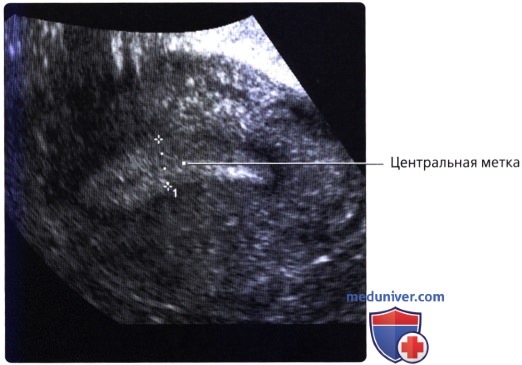

о Поздняя пролиферативная и овуляторная фазы (приблизительно 13-16 день):

— Наблюдается исчерченность эндометрия, внутренний относительно гипоэхогенный слой окружен более гиперэхогенным периферическим слоем:

Картина по типу трех слоев (бутерброд): центральная эхогенная линия, образованная в месте соединения двух гипоэхогенных внутренних поверхностей матки

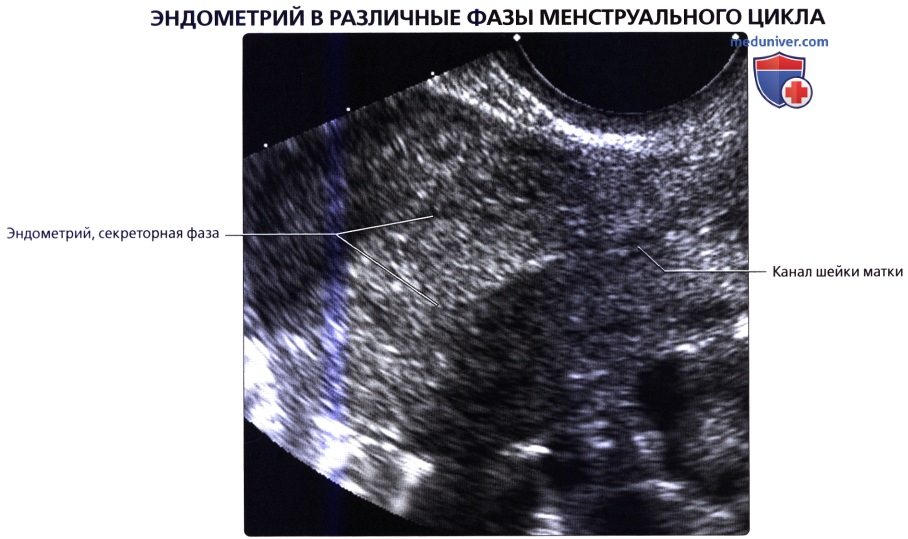

о Секреторная фаза менструального цикла (приблизительно 16-28 день):

— Исчерченность постепенно сменяется более однородной эхогенностью

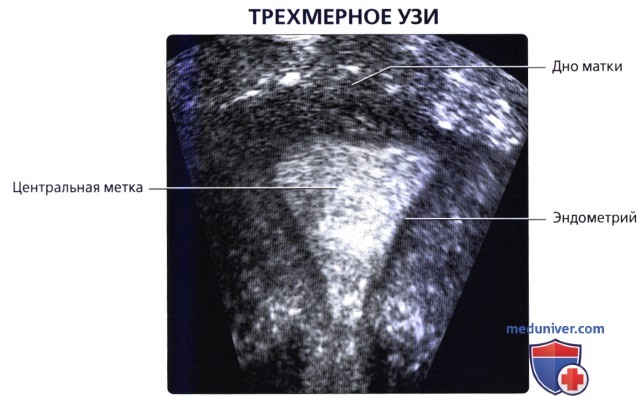

• Трехмерное УЗИ:

о Позволяет реконструировать множество срезов на основании одного проведения датчика в проекции матки

о Наилучший метод визуализации нарушений развития мюллеровых протоков и поиска внутриматочных устройств

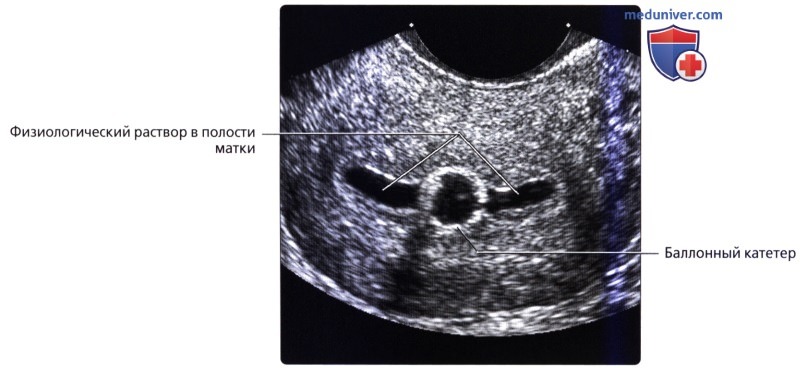

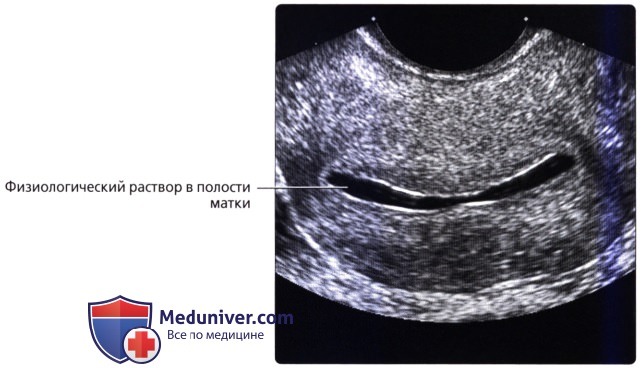

• Соногистерография:

о Метод выбора в диагностике заболеваний эндометрия

о В шейку матки вводится баллонный катетер

о Во время исследования вводится стерильный физиологический раствор:

— Разделяет стенки эндометрия, что позволяет полноценно оценить его состояние

в) КТ матки с контрастным усилением:

• На КТ определение зональной анатомии вызывает затруднения:

о Эндометрий характеризуется сниженной плотностью по отношению к внутренней части миометрия во всех фазах контрастного усиления

— Может быть ошибочно принят за жидкость в полости матки

• Нормальные ткани стромы обычно характеризуются менее интенсивным характером контрастирования или накапливают контраст после тела матки

о Снижение относительного контрастирования обусловлено большим содержанием фиброзной ткани в шейке матки

о Может быть ошибочно принято за объемное образование шейки матки

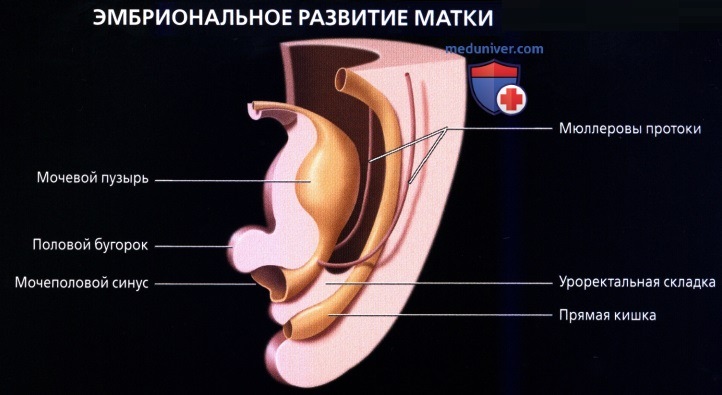

Эмбриональное развитие матки

а) Развитие женских половых органов:

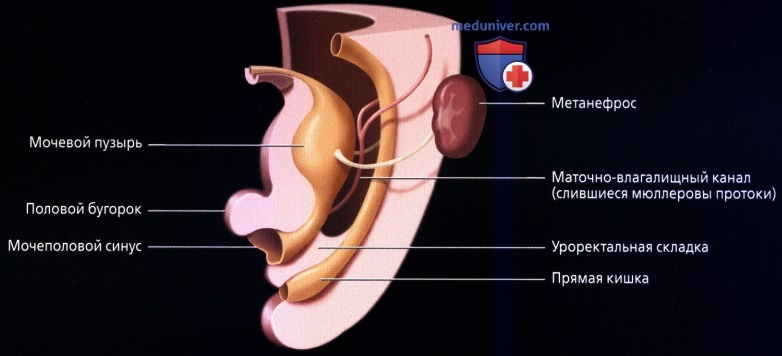

• Матка образована парным парамезонефросом (мюллеровыми протоками)

• Был предложен трехэтапный подход для понимания этого процесса:

о Развитие протоков:

— На первых шести неделях развития мужской плод невозможно отличить от женского:

И тот, и другой имеют парные протоки мезонефроса (вольфовы или мужские половые протоки) и протоки парамезонефроса (мюллеровы или женские половые протоки)

— Y хромосома связана с выработкой антимюллеровского гормона (АМГ)

— Отсутствие АМГ у женского плода → рост парных мюллеровых протоков + атрофия протоков мезонефроса

— Нарушение развития мюллеровых протоков → аплазия или гипоплазия влагалища, шейки и/или матки

о Слияние протоков:

— Рост парных мюллеровых протоков сопровождается их миграцией к срединной линии и слиянием с образованием маточно-влагалищного зачатка:

При слиянии образуется маточно-влагалищный канал (матка и верхний отдел влагалища)

Нижний отдел влагалища образуется из мочеполового синуса

Неслившиеся отделы образуют фаллопиевы трубы

— Нарушение слияния мюллеровых протоков → двурогая или удвоенная матка

• Реабсорбция перегородки:

— Между 9 и 12 неделями внутриутробного развития происходит реабсорбция промежуточной маточно-влагалищной перегородки:

Считается, что процесс реабсорбции происходит на обоих концах перегородки в краниальном и каудальном направлениях

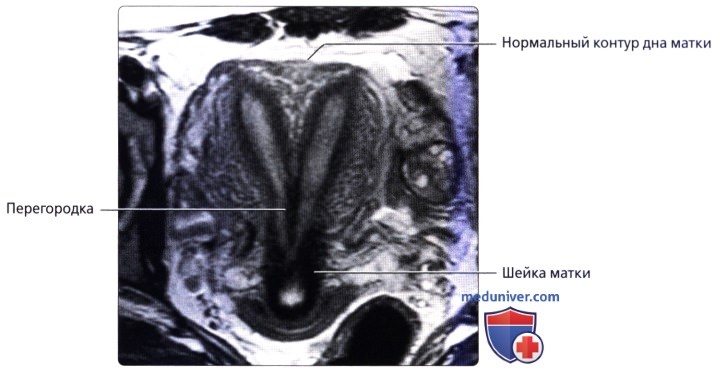

— Нарушение развития мюллеровых протоков в фазу реабсорбции → внутриматочная перегородка или дугообразная матка

Клинические особенности анатомии матки

а) Аномалии развития мюллеровых протоков:

• Нарушение развития и/или слияния мюллеровых протоков приводит к различным врожденным аномалиям матки:

о Класс I: агенез или гипоплазия:

— Нарушение развития мюллеровых протоков на начальных этапах → агенез или гипоплазия проксимальных 2/3 влагалища, шейки матки и/или матки

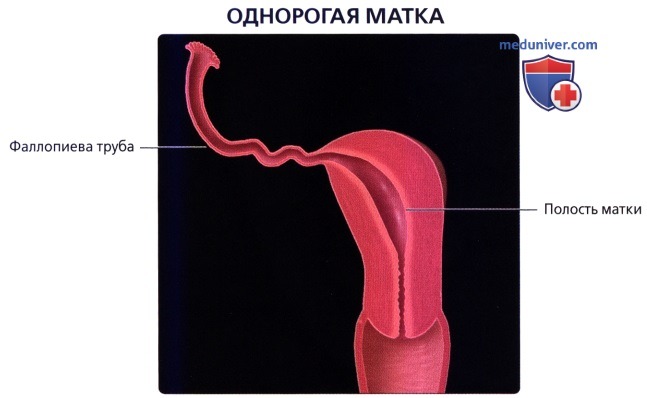

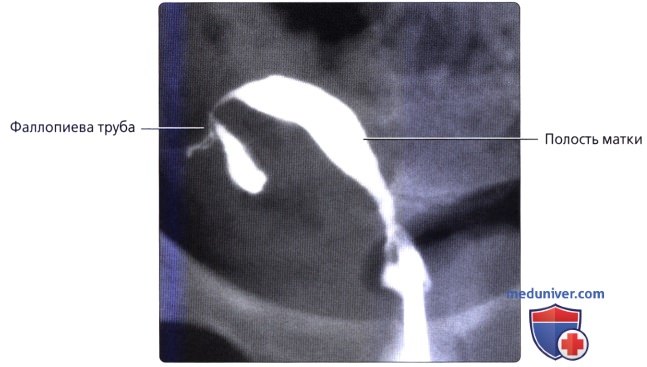

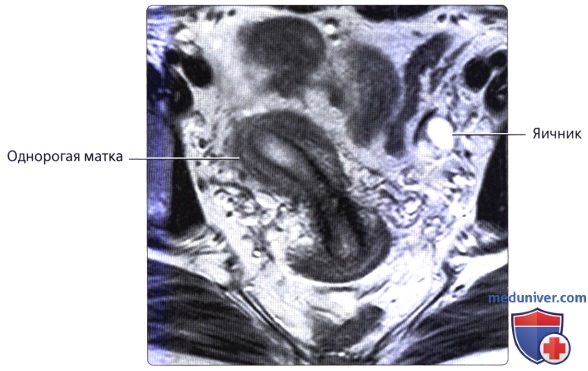

о Класс II: однорогая матка:

— Нормальное развитие одного мюллерова протока при почти полной задержке развития противоположного протока Может наблюдаться остаточный рог ± эндометрий

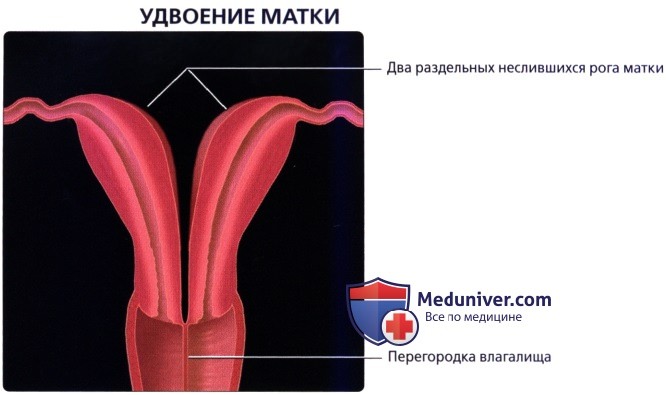

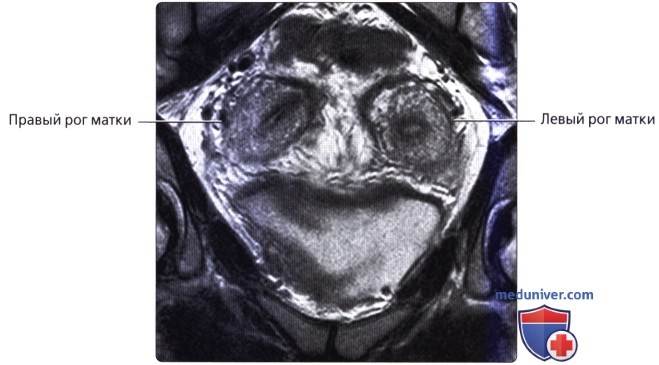

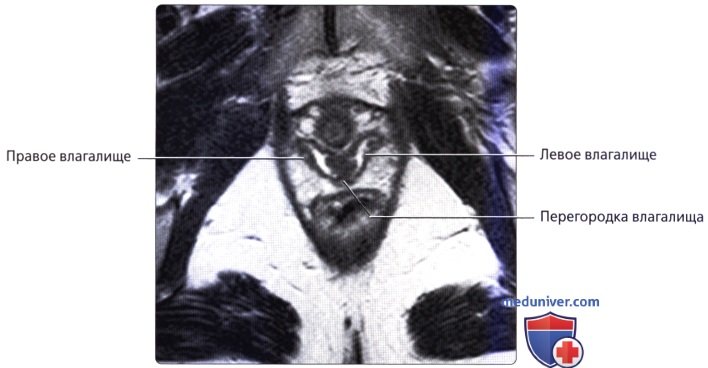

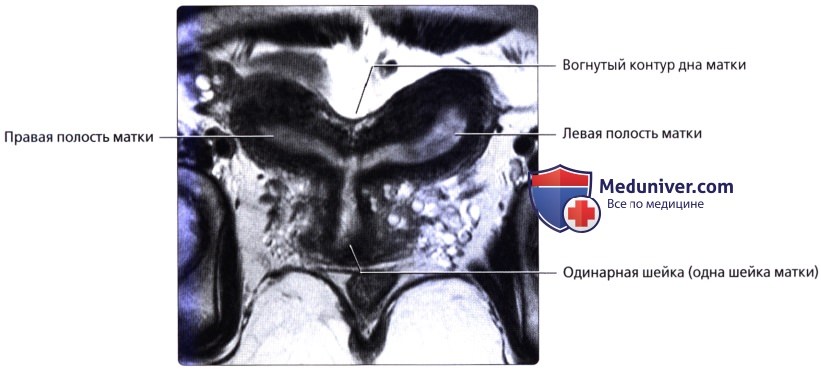

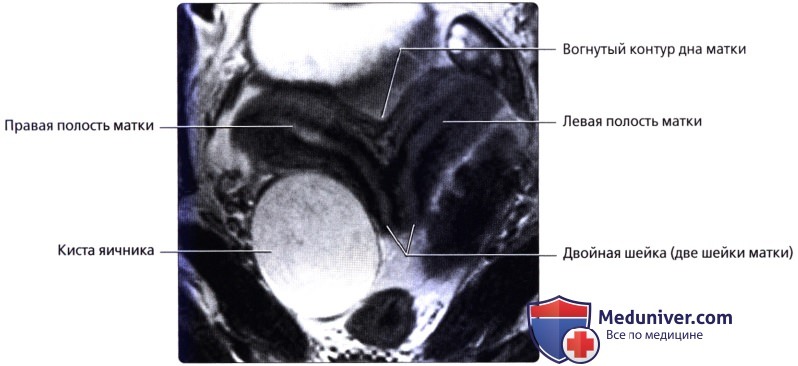

о Класс III: удвоение матки:

— Полное нарушение слияния мюллеровых протоков

— Каждый проток развивается полностью с удвоением рогов матки, шейки матки и проксимального отдела влагалища

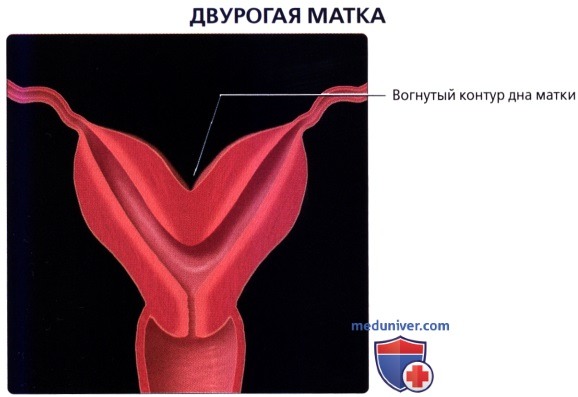

о Класс IV: двурогая матка:

— Неполное или частичное слияние мюллеровых протоков

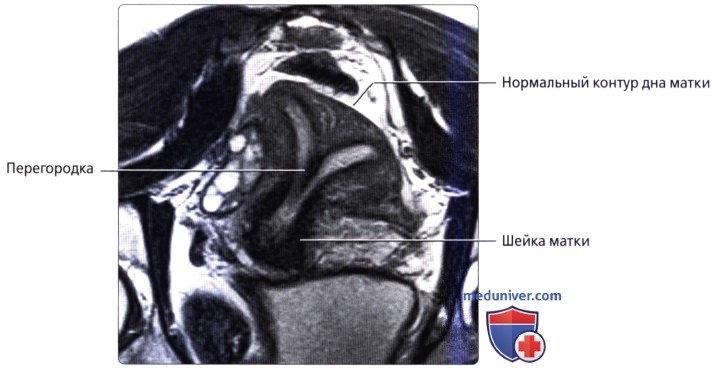

о Класс V: внутриматочная перегородка:

— Нормальный наружный контур матки

— Различная степень реабсорбции маточно-влагалищной перегородки

— Встречается у 2,3% всех женщин:

Встречается значительно чаще среди женщин с невынашиванием беременности в анамнезе

о Класс VI: дугообразная матка:

— Почти завершенная реабсорбция маточно-влагалищной перегородки

— Нормальный или чуть вогнутый наружный контур дна матки

— Наиболее частая аномалия развития матки, встречающаяся у 3,9% всех женщин:

Не наблюдается значимого повышения частоты невынашивыния или бесплодия

о Класс VII: диэтилстилбестроловая (ДЭС) матка:

— Дисморфичная или Т-образная матка у женщин после введения ДЭС в полость матки

• Наличие глубокой наружной щели дна матки >1 см является критерием различия аномалий слияния (двурогая матки и удвоение матки) и аномалий реабсорбции (внутриматочная перегородка или дугообразная матка):

о Наилучшим образом визуализируется на МРТ и УЗИ

• Часто сочетается с аномалиями развития почек:

о Исследуйте почки у всех пациентов

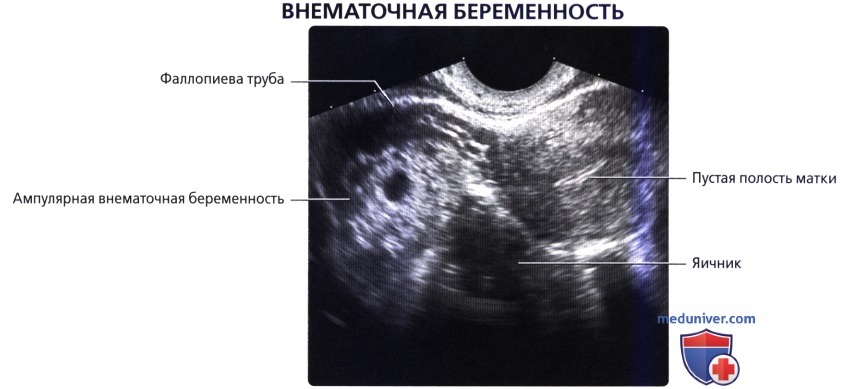

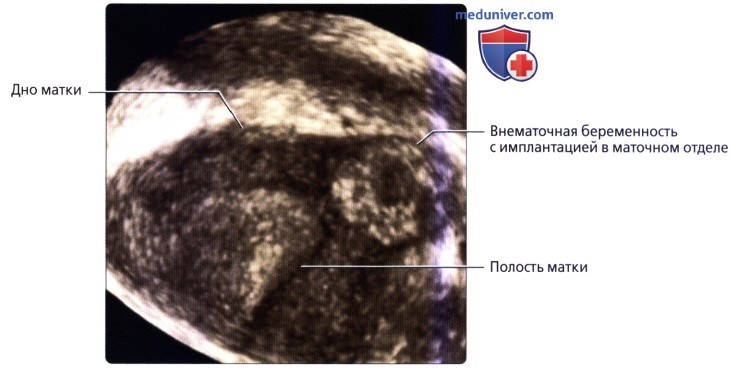

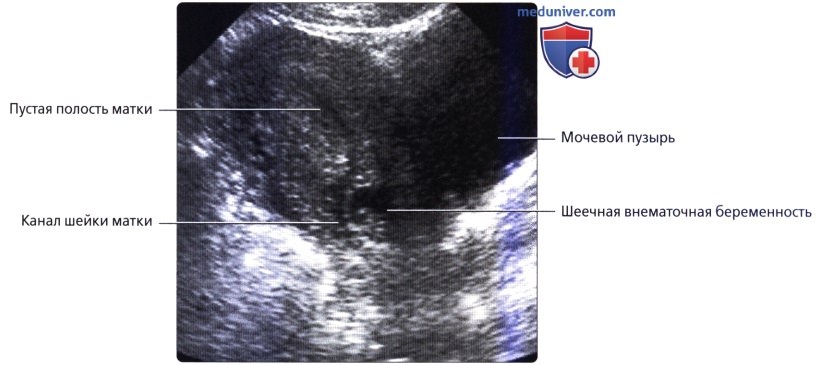

б) Внематочная беременность:

• 95% внематочных беременностей происходят при имплантации в трубу:

о Наиболее часто наблюдается в ампулярном отделе трубы

• 2-5%-интерстициальные:

о Располагаются в маточном отделе фаллопиевой трубы

о Могут достигать крупных размеров перед разрывом

о Симптом интерстициальной линии: эхогенная линия, идущая от эндометрия к зародышевому мешку вне матки:

— Расположенный выше эндометрий истощен

• Редкая локализация: шейка матки, яичники, брюшная полость, рубец после кесарева сечения

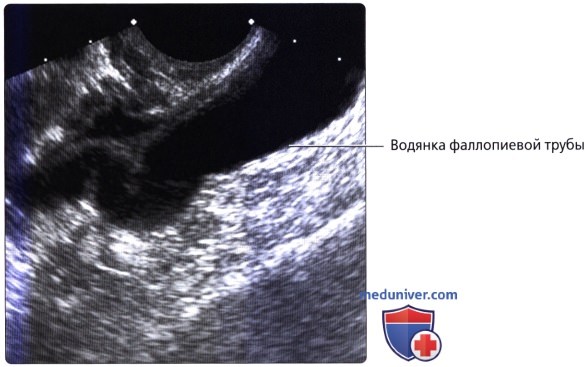

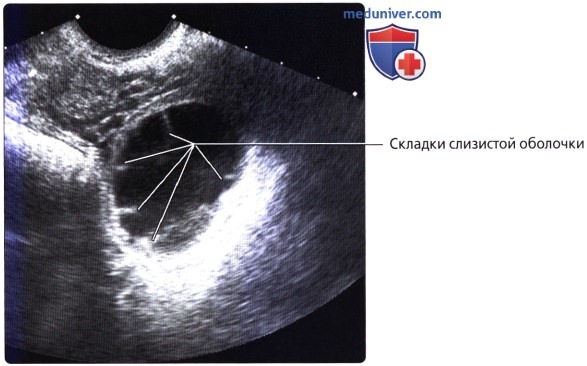

в) Гидросальпинкс:

• Расширенная, заполненная жидкостью фаллопиева труба

• Обычно обусловлен окклюзией обоих концов трубы вследствие рубцевания или окклюзии воспалительным детритом

• Поперечный срез имеет форму шестеренки

о Неполные перегородки складок слизистой оболочки

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 1.5.2020