спиноцеребеллярная атаксия что это

Виды спиноцеребеллярной атаксии

Что такое спиноцеребеллярная атаксия?

Атаксия — дегенеративное заболевание, влияющее на нервную систему, вызывающую плохую координацию, нарушения движений, трудности с речью, ходьбой, двигательными навыками, глотанием и зрением. В основном это затрагивает взрослых людей.

Спиноцеребеллярная атаксия (SCA) представляет собой форму наследственной прогрессирующей атаксии с более чем 20 идентифицированными типами, которые имеют похожие симптомы. В настоящее время нет какого то конкретного лечения этого заболевания или лечения способствующего замедлению прогрессирования спиноцеребеллярной атаксии.

Причины атаксии:

Повреждение мозжечка (части мозга, которая отвечает за координацию движения) обычно является причиной атаксии. Однако повреждение других участков нервной системы может также вызвать атаксию. Эти нарушения могут быть вызваны травмой или кислородным голоданием головного мозга, чрезмерным потреблением алкоголя в течение длительного периода времени или существующим состоянием, таким как к примеру рассеянный склероз (MS). Атаксия также может быть наследственной, вызванной нарушением генотипа, передаваемым членами семьи, у которых не всегда появляются признаки атаксии.

Существуют три основные категории атаксии:

Приобретенная (негенетическая) атаксия

Приобретенная атаксия обычно вызвана внешними факторами, такими как травмы, опухоль или химическое воздействие, и может воздейстовавать на все возрастные группы. Она быстро развивается, в течение нескольких часов или дней. Она может как ухудшаться, так и улучшаться со временем или оставаться неизменной.

Наследственная атаксия

Атаксия Фридриха является наиболее распространенной формой наследственной атаксии, затрагивающей около 50 000 человек с симптомами, начинающимися в детском или подростковом возрасте. Люди с атаксией Фридриха обычно имеют более короткую продолжительность жизни, чем обычно, поскольку это оказывает разрушительное воздействие в том числе и на сердце.

Идиопатическая поздняя мозжечковая атаксия (ILOCA)

ILOCA начинается примерно в возрасте 50 лет и старше и её симптомы со временем ухудшаются.

Спиноцеребеллярная атаксия

Спиноцеребеллярная атаксия является наследственной формой атаксии, поражающей людей в возрасте от 25 до 80 лет, и характеризуется:

• Проблемами с балансом и координацией

• Дизартрией (невнятная и медленная речь)

• Дисфагей (затруднение при глотании)

• Судорогами и мышечной напряженностью жесткость

• Периферическая невропатия (потеря чувства в руках и ногах)

• Потерей памяти

• Медленным движением глаз

• Недержанием мочи

В зависимости от типа SCA могут присутствовать различные симптомы.

Причины спиноцеребеллярной атаксии

Причиной спиноцеребеллярной атаксии является атрофия мозжечка, как видно из других форм атаксии. Начало спиноцеребеллярной атаксии обычно происходит после 18 лет и прогрессирует медленно, при этом симптомы ухудшаются в течение нескольких лет. Некоторые типы SCA могут развиваться быстрее.

SCA можно унаследовать аутосомно-доминантным способом. Симптомы могут присутствовать только от одной мутированной копии ответственного гена в каждой клетке, но некоторые случаи вызваны разрастанием тринуклеотидных повторов, где фрагмент ДНК повторяется много раз. Эти повторы не всегда вызывают проблемы. Часто, чем больше количество повторов, тем раньше это происходит и хуже симптомы.

Симптомы спиноцеребеллярной атаксии

Клинические особенности, отличные от других форм атаксии, включают несколько не мозжечковых признаков, в том числе:

• паркинсонизм

• хорея (непроизвольное нарушение движения)

• когнитивные нарушения

• периферическая невропатия

• приступы

Диагностика

Атаксия диагностируется с помощью сбора анамнеза, изучения семейной истории, клинико-лабораторными методами (анализы крови, чтобы исключить другие состояния, представляющие подобные симптомы, и неврологические оценки). 12 типов атаксии, атаксия Фридриха и ряд других атаксией потребуют генетических анализов крови для диагностики; однако некоторые формы SCA не могут быть точно диагностированы, поскольку они не были генетически идентифицированы ранее. В спиноцеребеллярной атаксии это составляет примерно 25-40% случаев. Поскольку существует совпадение симптомов между различными типами атаксии спиноцеребелляров, генетическое тестирование может быть использовано для конкретной диагностики типа SCA, влияющего на пациента. В этих случаях для диагностики SCA могут использоваться неврологические исследования, которые могут включать МРТ-исследование головного мозга и позвоночника.

Лечение

В настоящее время нет какого то конкретного лечения этого заболевания или лечения способствующего замедлению прогрессирования спиноцеребеллярной атаксии. Пациентам приходится тесно общаться с неврологом, чтобы разработать персональный план борьбы с симптомами атаксии, который может включать речевую терапию, профессиональную терапию и физическую терапию. Лекарства можно назначать в сочетании с терапией, чтобы помочь справиться с симптомами.

Прогноз спиноцеребеллярной атаксии

Прогноз для людей с спиноцеребеллярной атаксией является переменным и отличается в зависимости от типа SCA. Прогноз часто основывается на наиболее распространенных типах SCA, SCA1, SCA2, SCA3 и SCA6. Те, у кого эти типы SCA, как правило, нуждаются в инвалидной коляске через 10-15 лет после появления симптомов, и помощь в ежедневных задачах будет необходима.

Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

Лицензия на осуществление деятельности ЛО-66-01-006579 от 23.07.2020

ООО «СканЛайн», юридический адрес: 620049, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, стр. 1, комн. 51

О правах и обязанностях граждан в сфере охраны здоровья

Атаксия

Введение

«Ataxia» в дословном переводе с греческого языка обозначает «беспорядок». Однако наше современное понимание этого термина заключается в плохо координированных движениях, связанных, главным образом, с повреждением мозжечка и/или мозжечковых связей. В дополнение к мозжечковой атаксии (объясняющей большую часть случаев атаксий в клинической практике) существует также случаи так называемой сенситивной и вестибулярной атаксии, вызываемые соответственно повреждениями спинальных проприоцептивных путей и вестибулярной системы.

Клинические проявления различных типов атаксий

Мозжечковая атаксия

Клинически церебеллярная атаксия манифестирует неустойчивой и шаткой походкой с расширенной базой, а также дискоординацией и неуклюжестью движений, дизартрией (скандированной, отрывистой речью), дисметрией саккад и осцилляциями. Пациенты обычно стоят с широко отставленными стопами, при попытке поставить ноги ближе друг к другу они начинают раскачиваться или даже падают, из-за неустойчивого равновесия требуется поддержка или опора на окружающие предметы. Даже небольшие проявления атаксии ходьбы могут быть выявлены при так называемой тандемной ходьбе по прямой. Атаксия может быть генерализованной или преимущественно нарушать ходьбу, движения в руках, ногах, речь, движения глаз; может быть односторонней или вовлекать обе стороны. Атаксия часто сопровождается мышечной гипотония, замедленностью движений, интенционным тремором (тремор действия, усиливающийся по амплитуде при приближении к цели), нарушением контроля сложных многосуставных движений (асинергия), усиленными постуральными рефлексами, нистагмом (обычно горизонтальным при мозжечковой атаксии) и некоторыми когнитивными и аффективными изменениями (так называемым «мозжечковым когнитивно-аффективным синдромом», вызываемым обычно острыми, достаточно большими ишемическими повреждениями задней доли мозжечка). Следует подчеркнуть, что двигательные нарушения при атаксии обычно не связаны с мышечной слабостью, гиперкинезами, спастичностью и т.д., однако, все они, а также и другие дополнительные симптомы могут усложнять клиническую картину заболевания. В свою очередь выраженная атаксия может быть основной причиной инвалидизации и социальной дезадаптации.

Сенситивная атаксия

По сравнению с мозжечковой сенситивная атаксия достаточно редка. Обычно она является следствием поражения задних столбов и, соответственно, нарушения проприоцептивной афферентации (например, при болезни Фридрейха, дефиците витаминов Е и В12, нейросифилисе). Сенситивная атаксия может быть диагностирована по отчетливому проприоцептивному дефициту и значительному усилению симптоматики при закрытии глаз. Иногда в таких случаях можно заметить феномен «псевдоатетоза» в пораженной конечности.

Вестибулярная атаксия

Вестибулярная дисфункция может вызывать синдром, обозначаемый «вестибулярная» (или «лабиринтная») атаксия. Фактически этот синдром можно считать определенным подтипом сенситивной атаксии. Пациенты с вестибулярной атаксией демонстрируют грубые нарушения ходьбы и стояния (вестибулярное нарушение равновесия), но без вовлечения конечностей и речи. При односторонних поражениях лабиринта значительно нарушена «фланговая походка» в сторону повреждения. Этот тип атаксии часто сопровождается головокружением, рвотой и потерей слуха

Патофизиология

Патофизиологически мозжечковая атаксия представляет собой несостоятельность нормальных анти-инерционных механизмов, которые отвечают за плавность, равномерность и точность движений

Атактические расстройства при поражениях мозжечка

Поражения мозжечка и мозжечковых путей могут быть обусловлены острой или хронической патологией (см. таблицу).

Острая атаксия

Острая атаксия обычно наблюдается при ишемическом (лакунарном, кардиоэмболическом и атеротромботическом инфаркте) или геморрагичеком инсульте, поражающем полушария мозжечка. Также она может наблюдаться при рассеянном склерозе, черепно-мозговой травме, инфекционном церебеллите или абсцессе мозжечка, паразитарной инвазии, синдроме MELAS, острых лекарственных интоксикациях и отравлениях (этанолом, нейролептиками, антиконвульсантами), аномалии Арнольда-Киари и других патологиях. В этих случаях атаксия часто ассоциирована с головной болью, рвотой, головокружением, симптомами поражения ствола и черепных нервов. Следует помнить, что даже небольшие инфаркты мозжечка и кровоизлияния в связи с ограниченным объемом задней черепной ямки – это потенциально жизнеугрожающие состояния, которые могут приводить к обструктивной гидроцефалии. Поэтому всем пациентам с остро развившейся мозжечковой атаксией необходимо экстренно проводить нейровизуализацию (КТ или МРТ) и при необходимости последующее вентрикулярное дренирование и/или декомпрессионную трепанацию задней черепной ямки. Эти же мероприятия рекомендованы при любых заболеваниях, сопровождающихся большими острыми повреждениями мозжечка с быстро прогрессирующим отеком структур задней черепной ямки. Что же касается люмбальной пункции у этих пациентов, то она строго противопоказана в виду риска вклинения.

Повторяющиеся пароксизмы острой атаксии наблюдаются при периодических (эпизодических) атаксиях. Эти наследственные заболевания вызваны генетическими дефектами ионных каналов (кальциевых, калиевых), которые в свою очередь приводят к нарушениям возбудимости нейронов. Некоторые пациенты с атактическими пароксизмами могут хорошо отвечать на прием ацетазоламида (ацетазоламид-чувствительные формы периодических атаксий). Периодические атаксии принадлежат к группе так называемых каналопатий.

Хроническая атаксия

Хроническая атаксия может быть вызвана рядом различных заболеваний (см. таблицу) как генетической, так и негенетической природы. Хроническая или подострая мозжечковая атаксия, особенно в молодом возрасте, является типичной манифестацией рассеянного склероза, диагноз которого подтверждается ремитирующим течением и множественными очагами демиелинизации в головном и спинном мозге на МРТ. Следует всегда помнить, что хроническая или подострая мозжечковая атаксия может вызываться опухолью (среди характерных для мозжечка опухолей – церебеллопонтинная шваннома, медуллобластома и гемангиобластома), нормотензивной гидроцефалией (синдром Хакими-Адамса) и паранеопластической мозжечковой дегенерацией (рак легких и другие системными новообразованиями); все эти заболевания требуют соответствующего и своевременного хирургического лечения. Дегенерация мозжечка также может быть вызвана хроническим алкоголизмом, гипотиреозом, глютеновой болезнью, дефицитом витамина В12, тепловым ударом, злоупотреблением некоторыми препаратами с анксиолитическим, снотворным и противосудорожным действием.

Хроническая прогрессирующая атаксия является ключевой особенностью дегенеративных атактических синдромов как наследственных, так и спорадических.

Наследственные атаксии – клинически и генетически гетерогенная группа заболеваний, передающихся чаще всего по аутосомно-доминантному или аутосомно-рецессивному типу.

Среди аутосомно-рецессивных и Х-сцепленных рецессивных атаксий наиболее часто встречается атаксия Фридрейха, вызываемая экспансией ГАА-повторов в некодируемом участке гена FRDA на хромосоме 9q. Белковый продукт этого гена, фратаксин, считается вовлеченным в гомеостаз митохондриального железа. Таким образом, болезнь Фридрейха представляет собой менделирующую форму митохондриальных цитопатий. Обычно заболевание манифестирует достаточно рано (до 20 лет) и проявляется смешанной сенситивно-мозжечковой атаксией, дизартрией, мышечной слабостью, кардиомиопатией, скелетными деформациями, диабетом и неуклонно прогрессирующим течением. Существует достаточно строгая корреляция между длиной экспансии и клиническими проявлениями болезни Фридрейха, так относительно позднее начало и «доброкачественное» течение характерно для непротяженной экспансии ГАА-повторов.

Диагноз

У пациентов с атактическими расстройствами диагноз основывается в первую очередь на нейровизуализационных (КТ, МРТ) и нейрофизиологических (вызванные потенциалы, электронейромиография и др.) исследованиях, которые предоставляют данные о структурных и функциональных характеристиках центральной и периферической нервной системы. В большинстве случаев наследственных атаксий сегодня доступна верификация диагноза с помощью ДНК-анализа как для самих больных, так и для их клинически здоровых родственников из группы «риска». Для предотвращения новых случаев заболевания в этих семьях может проводиться медико-генетическое консультирование и пренатальная ДНК-диагностика.

У пациентов со спорадическим вариантом атаксии необходим поиск всех возможных соматических расстройств, которые могут вызывать мозжечковую симптоматику (новообразования, эндокринные заболевания и др.). Атаксия может быть проявлением ряда метаболических заболеваний (см. таблицу), поэтому следует проводить соответствующий биохимический скрининг.

Лечение

Лечение и прогноз атактических синдромов основывается на их причине. При существовании радиального лечения (как например, хирургия опухолей мозжечка или коррекция дефицита витаминов) можно ожидать полного или частичного восстановления или, по крайней мере, прекращение дальнейшего прогрессирования.

Не существует лечения непосредственно самой атаксии. Ограниченный положительный эффект сообщался при дегенеративных атаксиях при приеме амантадина, буспирона, L-5-гидрокситриптофана, тиреотропин-релизинг-фактора и прегабалина, однако, эти данные не подтверждены рандомизированными исследованиями. Есть сообщения успешного лечения мозжечкового тремора изониазидом и некоторыми антиконвульсантами (клоназепамом, карбамазепином и топираматом); в некоторых случаях возможна стереотаксическая хирургия на ядрах таламуса.

Физиотерапия является важной составляющей в лечении пациентов с атаксией. Она направлена на предотвращение различных осложнений (таких как контрактуры и мышечные атрофии), поддержания физической формы, улучшения координации и ходьбы. Рекомендованы специальные комплексы «мозжечковых» и «сенсорных» упражнений, а также процедуры с биологической обратной связью и стабилографией.

На стадии разработки находятся первые подходы к генной и клеточной терапии наследственных атаксий; возможно, что именно эти технологии в будущем позволят совершить существенный прорыв в лечении.

Таблица. Причины острой и хронической атаксии

Острая атаксия

Хроническая атаксия

Острая лекарственная интоксикация и отравление:

MELAS, болезнь Лея и другие митохондриальные энцефаломиопатии с острым началом

Опухоли и мальформации с острой и подострой манифестацией

Дефицит тиамина (энцефалопатия Вернике)

Паранеопластическая мозжечковая дегенерация

Гипертермия (тепловой удар)

Наследственные болезни метаболизма:

Хроническая ишемия мозга

Нормотензивная гидроцефалия (синдром Хакима-Адамса)

Паранеопластическая дегенерация мозжечка

Мозжечковая дисплазия или гипоплазия (врожденная атаксия, обычно не прогрессирующая)

Прионные заболевания (атактическая форма)

Дефицит витамина B12

Гипертермия (тепловой удар)

Злоупотребление препаратами с анксиолитическим, снотворным и антиконвульсивным действием

Наследственные атаксия с аутосомно-доминантным, аутосомно-рецессивным и Х-сцепленным наследованием

Спорадические идиопатические дегенеративные атаксии:

Спиноцеребеллярная атаксия

1. Общие сведения

Нейродегенерация – патологический процесс, с развитием которого нервная ткань утрачивает свою сложнейшую организацию, вырождается, постепенно атрофируется (уменьшается в объеме и отмирает), становясь, в целом, функционально несостоятельной. Учитывая, что нервная система контролирует и регулирует в организме буквально всё, нейродегенеративные заболевания, – даже самые медленные и вялотекущие, – всегда составляют серьезную проблему, которая усугубляется еще и тем, что на данный момент все усилия по разработке репаративных (восстановительных) и этиопатогенетических (устраняющих первопричину болезни) видов терапии не принесли ощутимых результатов.

В большинстве своем нейродегенеративные болезни обусловлены или, по крайней мере, достоверно связаны с наследственными, хромосомными факторами. Эти заболевания традиционно считаются редкими, и в пересчете на десятки и сотни тысяч населения многие из них действительно кажутся спорадическими, почти случайными аномалиями. Однако если просуммировать частоту встречаемости достаточно известных болезней Альцгеймера, Пика, Паркинсона, демиелинизирующего рассеянного или бокового амиотрофического склероза, ДТЛ (деменция с тельцами Леви), картина будет выглядеть более тревожной. Так, со ссылкой на данные посмертных патоморфологических исследований в литературе неоднократно подчеркивалось, что та же ДТЛ (один из лобно-височных вариантов нейродегенерации) диагностируется значительно реже, чем в действительности встречается.

Большое число отдельных нозологических единиц (т.е. официально устанавливаемых диагнозов этой группы) служит предметом критических дискуссий, поскольку дегенерация нейронной ткани является основным и общим механизмом развития таких болезней; напр., крайнее крыло сторонников обобщения предлагало «для удобства» считать все заболевания такого рода лишь частными вариантами болезней Альцгеймера или Паркинсона. Едва ли такой подход можно считать оправданным: клиническая картина, темпы протекания, прогноз, стратегия симптоматического лечения – все это детерминируется рядом значимых факторов (прежде всего, преимущественной локализацией процесса) и отличается в достаточной степени, чтобы говорить именно о самостоятельных заболеваниях.

Вышесказанное в полной мере относится к спиноцеребеллярной атаксии. Это наследственное нейродегенеративное заболевание с выраженной собственной спецификой, которое может манифестировать в любом возрасте (обычно в интервале 5-40 лет) и отличается многообразием форм: к настоящему времени выделено и описано свыше двадцати сравнительно самостоятельных типов (SCA, SCA 2, болезнь Фридрейха и мн.др.).

2. Причины

В основе спиноцеребеллярных атаксий лежит наследуемая мутация определенных генов (тип наследования, как правило, таков, что если оба родителя являются носителями, то вероятность «срабатывания» патологии у ребенка составляет 1/4 или 25%). В результате нарушается ряд сложнейших электрохимических процессов, управляющих энерго- и белковым балансом (значительную роль играет дефектная структура белка фратаксина), передачей нервных импульсов от центра к периферии и обратно, и пр. Объединяющей особенностью для всей группы атаксий является то, что в нейронную дегенерацию вовлекаются структуры как головного мозга (прежде всего, мозжечок), так и спинного, а также проводниковые пути между ними, периферические нервы и, в отдельных случаях, ткань миокарда. Термин «атаксия» в дословном переводе означает «отсутствие порядка, согласованности», и, по определению, главным проявлением спиноцеребеллярной атаксии становятся прогрессирующие нарушения координации движений и, вообще, нервно-мышечной согласованности.

3. Симптоматика, диагностика

Вероятные симптомы спиноцеребеллярной нейронной дегенерации настолько полиморфны, что описать хотя бы основные из двадцати ее типов в одной статье нет никакой возможности. Отмечаются расстройства зрительно-моторной координации и мышечного тонуса (тремор, экстрапирамидная «скованность»); частичные параличи глазодвигательных мышц и дегенеративные ретинопатии в сочетании с атрофией зрительного нерва; общая атрофия мышечных волокон; разнообразные неврологические симптомокомплексы. Если нейродегенеративный процесс затрагивает кору головного мозга, постепенно развивается деменция – ослабоумливающее снижение когнитивных функций (память, внимание, различные виды распознавания и пр.), логического мышления, организации речи. В случае поражения продолговатого мозга развивается «бульбарная» симптоматика: деградация глотательного, небного, жевательного, дыхательного рефлексов.

Заболевания этой группы прогрессируют относительно медленно: течение может занимать до 20 лет и более, хотя описаны и значительно более быстрые развития. Больные постепенно утрачивают способность к самообслуживанию и, вообще, к продуктивному контакту с миром; они все больше зависят от опеки и ухода со стороны окружающих, к терминальной стадии впадая в полную беспомощность и погибая, как правило, от присоединившихся пневмоний, истощения, дыхательной недостаточности и пр.

Нейродегенеративные заболевания, в том числе атаксии, диагностируются клинически, в ходе неврологического осмотра и тщательного анализа жалоб и анамнестических сведений. Дополнительно могут назначаться методы томографической визуализации, нейропсихологическое обследование и пр., однако окончательно диагноз устанавливается и дифференцируется, как правило, лишь патоморфологически.

4. Лечение

В настоящее время не существует лечения, которое обращало бы вспять или хотя бы останавливало процессы нейродегенерации. Все виды практикуемой сегодня терапии носят сугубо паллиативный характер и направляются на смягчение наиболее дезадаптирующих, снижающих качество жизни симптомов, доминирующих в конкретной клинической картине. Как правило, назначают препараты для улучшения нейротрофики (питания нервных тканей), витаминные комплексы, массаж, лечебная физкультура для коррекции и/или компенсации двигательных расстройств.

Спиноцеребеллярные атаксии

Спиноцеребеллярные атаксии – группа генетически разнородных наследственных заболеваний неврологического характера, которые проявляются различными расстройствами работы мозжечка и иногда базальных ядер головного мозга. Симптомами этого состояния являются: развитие атаксии и неустойчивой походки, нарушение координации движений и другие неврологические проявления. Диагностика спиноцеребеллярных атаксий производится на основании данных неврологического осмотра, изучения наследственного анамнеза больного, магнитно-резонансной томографии и молекулярно-генетических исследований. Специфического лечения этой патологии на сегодняшний момент не существует, для сохранения оптимального качества жизни больного используют методы поддерживающей и симптоматической терапии.

Общие сведения

Спиноцеребеллярные атаксии – группа наследственных неврологических состояний, характеризующихся развитием прогрессирующей дегенерации клеток мозжечка и иногда базальных ядер вплоть до их полной атрофии. Впервые одно из заболеваний этой группы было описано еще в 1891 году немецким невропатологом П. Менцелем, который выявил развитие атаксии, офтальмоплегии и других неврологических нарушений в рамках одной семьи. Дальнейшие исследования показали, что это состояние (известное сейчас как спиноцеребеллярная атаксия 1-го типа) наследуется по аутосомно-доминантному механизму.

В настоящий момент методами современной генетики удалось обнаружить более 20 различных генетических вариантов этого заболевания, при этом более 90% всех случаев обуславливает только 6 из них (1, 2, 3, 6, 7 и 8-й типы). Все формы спиноцеребеллярных атаксий характеризуются аутосомно-доминантным наследованием с явлениями антиципации (усиления выраженности патологии от поколения к поколению) и «отцовской передачи» – более яркой клинической картине заболевания при его наследовании от отца. Поэтому в ряде регионов в общей структуре патологии наблюдается незначительное превалирование больных мужского пола. Общая встречаемость спиноцеребеллярной атаксии колеблется в широких пределах (1-24:100 000), при этом 1-й тип распространен в России и большей части Европы, 2-й – в Индии, 3-й – в Германии и Японии.

Причины и классификация спиноцеребеллярных атаксий

Несмотря на значительное генетическое и отчасти клиническое разнообразие спиноцеребеллярных атаксий, молекулярные механизмы генетических нарушений при этих заболеваниях очень сходны. Основная причина патологии заключается в изменении количества тринуклеотидных последовательностей (CAG) в кодирующей части ассоциированных с заболеванием генов. Это приводит к увеличению количества аминокислоты глутамина в полученном белке, что изменяет физико-химические свойства протеина и нарушает его функции. В ряде случаев вышеуказанные белки прямо или косвенно участвуют в метаболизме нервной ткани, поэтому изменение их структуры приводит к спиноцеребеллярной атаксии. В настоящее время лучше всего изучены молекулярные механизмы 6 основных разновидностей этого заболевания – данные формы патологии встречаются наиболее часто и в совокупности составляют более 90% случаев спиноцеребеллярной атаксии.

Спиноцеребеллярная атаксия 1-го типа считается самым распространенным и самым изученным вариантом данной патологии. Ее причиной выступают мутации в гене ATXN1, который располагается на 6-й хромосоме. В норме данный ген имеет не более 36 CAG-повторов, увеличение их количества приводит к развитию заболевания. Продуктом экспрессии гена ATXN1 является особый ДНК-связывающий белок, активно участвующий в метаболизме клеток Пуркинье мозжечка – при наличии мутантной разновидности гена это приводит к появлению агрегантов и постепенной дегенерации, что и становится причиной спиноцеребеллярной атаксии.

Спиноцеребеллярная атаксия 2-го типа – менее распространенный вариант заболевания, этиология не так тщательно изучена. Причиной патологии является увеличение количества CAG-повторов в гене ATXN2, локализованном на 12-й хромосоме. В здоровом варианте гена количество вышеуказанных последовательностей составляет от 15 до 36, тогда как при спиноцеребеллярной атаксии их может быть свыше 100. Функции белка, который кодируется геном ATXN2, на сегодняшний момент неизвестны.

Спиноцеребеллярная атаксия тип 3 (другое название – болезнь Мачадо-Джозефа в честь двух больных, у которых впервые было описано данное состояние) – причиной этого варианта патологии выступают нарушения в гене ATXN3, расположенном на 14-й хромосоме. В норме количество CAG-повторов в этом гене не превышает 47, при развитии заболевания обнаруживается от 53 до 68 повторов. Данный ген кодирует белок, который предположительно участвует в энергетическом обмене нейронов мозжечка и базальных ядер.

Спиноцеребеллярная атаксия тип 6 – сравнительно редкий вид заболевания, обусловленный дефектами в гене CACNA1A, локализованном на 19-й хромосоме. Для развития патологии достаточно очень незначительного увеличения количества CAG-повторов – если в нормальном варианте гена их обнаруживают 5-20, то при наличии атаксии – 21-26. Ген CACNA1A кодирует белок-субъединицу кальциевых каналов, расположенных на нейронах мозжечка. Помимо спиноцеребеллярной атаксии, нарушения в гене CACNA1A обуславливают развитие эпизодической атаксии и некоторые наследственные формы мигрени.

Спиноцеребеллярная атаксия тип 7 – данная разновидность патологии вызывается нарушениями структуры гена ATXN7, который располагается на 3-й хромосоме. У здорового человека количество CAG-повторов составляет не более 35, тогда как при заболевании их количество может достигать нескольких сотен. Функции белка, который кодирует ген ATXN7, на сегодняшний момент изучаются.

Спиноцеребеллярная атаксия тип 8 обусловлена генетическим дефектом гена ATXN8, расположенного на 13-й хромосоме. Как и в других случаях, суть генетического дефекта при этом состоянии заключается в изменении количества тринуклеотидных последовательностей CAG – обычно их около 15-50, тогда как при патологии количество повторов может составлять свыше 1200.

Практически при любом типе спиноцеребеллярной атаксии патологическая форма белка, чрезмерно богатая глутамином, формирует отложения в ядрах или цитоплазме нейронов мозжечка и базальных ядер в виде плотных агрегатов. Этот процесс идет тем быстрее, чем сильнее количество CAG-повторов в ключевом гене отличается от нормы. Этим же объясняется механизм антиципации симптомов спиноцеребеллярной атаксии – в процессе мейоза при образовании половых клеток количество вышеуказанных тринуклеотидных последовательностей может увеличиваться, что приводит к усилению симптомов.

Так как подобное явление чаще имеет место при формировании мужских половых клеток, это становится причиной так называемой «отцовской передачи», когда антиципация регистрируется только при передаче заболевания от отца потомству. Многие врачи-генетики полагают, что основная причина спиноцеребеллярных атаксий лежит не в увеличении «гистидиновых» тринуклеотидов, а в делеции так называемых регулирующих триплетов, разделяющих участки CAG-повторов. Например, при первом типе заболевания это CAT, при втором CAA – они регулируют количество CAG-повторов и сохраняют стабильность их количества во время мейоза.

Симптомы спиноцеребеллярных атаксий

Несмотря на значительное генетическое разнообразие спиноцеребеллярных атаксий, проявления разных типов этого заболевания в целом сходны и различаются только второстепенными деталями – возрастом манифестации, особенностями некоторых симптомов. Практически все формы патологии не регистрируются в детском возрасте – лишь отдельные случаи 1 и 2-го типов были замечены у детей младше 7 лет, средний возраст их манифестации – 18-30 лет. Спиноцеребеллярные атаксии 3, 6 и 7-го типов характеризуются еще более поздним развитием – их манифестация практически всегда происходит у лиц старше 30 лет. Нередко подобные нарушения выявляются и у пожилых людей, что затрудняет дифференциальную диагностику этого состояния с болезнью Паркинсона и другими нейродегенеративными заболеваниями старшего возраста.

Чаще всего развитие спиноцеребеллярной атаксии начинается с появления простой неуклюжести в движениях, особенно при ходьбе, беге. В дальнейшем возникает тремор рук, нарушения походки, паралич глазодвигательных мышц (офтальмоплегия), изменяется почерк больного (становится крупнее, строки неровные). В конечном итоге заболевание приводит к выраженной мозжечковой атаксии, расстройствам пирамидальных и экстрапирамидальных путей, паркинсонизму. Некоторые формы патологии характеризуются выраженными нарушениями зрения – развитием атрофии зрительного нерва, пигментной дегенерации сетчатки и других процессов.

Спиноцеребеллярная атаксия 6, 7 и 8-го типов также проявляется расстройствами речи (дизартрия) и глотания, что является причиной затрудненного питания и истощения больных. Именно это обстоятельство и связанные с ними нарушения (например, атрофия мозжечка, сердечная недостаточность) часто становятся причиной смерти пациентов. В зависимости от формы заболевания, объема поддерживающего лечения и качества ухода за больными продолжительность жизни при спиноцеребеллярной атаксии может составлять от 10 до 25 лет с момента возникновения первых симптомов патологии.

Диагностика

Выявление спиноцеребеллярной атаксии производится на основании данных неврологического осмотра, изучения наследственного анамнеза, магнитно-резонансной томографии головного мозга и молекулярно-генетических исследований. При осмотре больных на разных стадиях развития патологии определяются различные по выраженности неврологические нарушения – тремор конечностей, атаксия, изменения речи и голоса, на конечных этапах – дисфагия. Некоторые формы спиноцеребеллярной атаксии сопровождаются достаточно быстрым развитием нарушений зрения, приводящим к полной слепоте. Многолетнее наблюдение за такими больными подтверждает неуклонно прогрессирующее течение заболевания. При изучении наследственного анамнеза могут определяться характерные признаки спиноцеребеллярной атаксии – аутосомно-доминантное наследование, наличие антиципации при передаче болезни от отца.

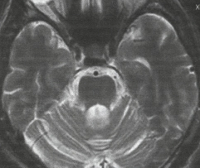

На МРТ головного мозга при спиноцеребеллярной атаксии обнаруживаются очаги демиелинизации и нейродегенерации в области полушарий, червя мозжечка и базальных ядер. На терминальных стадиях развития заболевания может отмечаться полная атрофия мозжечка. Молекулярно-генетические исследования при спиноцеребеллярной атаксии сводятся к поиску патологически увеличенного количества CAG-повторов в генах, ассоциированных с этим заболеванием. В настоящее время большинство лабораторий мира осуществляет поиск этого дефекта в генах, наиболее часто приводящих к развитию патологии – ATXN1, ATXN2, ATXN3, ATXN7, ATXN8 и CACNA1A.

Лечение спиноцеребеллярной атаксии

Прогноз и профилактика

В долгосрочной перспективе прогноз любой формы спиноцеребеллярной атаксии неблагоприятный – это заболевание характеризуется выраженным прогрессирующим течением и со временем приводит сначала к инвалидизации, а затем к смерти больного. Однако в конкретном случае прогноз может быть и менее негативным – например, при развитии патологии в пожилом возрасте и своевременно начатом поддерживающем лечении большинство тяжелых симптомов попросту не успеет проявиться. Если спиноцеребеллярная атаксия возникла в молодом или детском возрасте, продолжительность жизни таких больных даже при интенсивном лечении и тщательном уходе будет резко снижена.

Профилактика осуществляется методом медико-генетического консультирования родителей, наследственный анамнез которых отягощен по этому состоянию, и генетической пренатальной диагностики. При этом необходимо учитывать аутосомно-доминантный характер наследования спиноцеребеллярной атаксии и такие особенности ее передачи, как антиципация.