социальное дно что это значит

Группы социального дна и их признаки

Вы будете перенаправлены на Автор24

«Социальное дно»: что это?

Фактически, социальное дно отторгается всем остальным обществом, но при этом мало кто может реально оценить его размеры и уровень охвата. Специальные исследования, которые были проведены в рамках данной проблемы, выделили сразу четыре ключевые группы людей, которые являются основой так называемого маргинализованного «социального дна». Перечислим их:

Готовые работы на аналогичную тему

Признаки групп социального дна

Представители социального дна, несмотря на их пол, возраст и причины, по которым они были вынуждены вести такой образ жизни, имеют единые черты. В первую очередь, это такие люди, которые находятся в состоянии социальной эксклюзии. У них нет социальных ресурсов для удовлетворения собственных потребностей, отсутствуют устойчивые социальные связи с внешним миром.

По сути, эти люди и представители отдельных социальных групп утратили свои социальные навыки и не поддерживают нормы и ценности, которые приняты в обществе.

Тем не менее, группы социального дна, которые мы перечислили в предыдущей части нашей работы, имеют свою специфику, но между ними грани достаточно размыты. Например, человек без определенного места жительства может быть также еще и нищим. Ребенок, сбежавший от жестокого обращения родителей, может стать лицом без определенного места жительства. Все представители социального дна обладают признаками, особенностями формирования их социальной группы, а также социально-демографические свойства, по которым в научном знании их следует идентифицировать и отличать друг от друга.

Признак еще одной группы – беспризорников, это их возраст. Чаще всего к ним относятся дети от 6 до 17 лет. В какой-то степени они были отвергнуты семьей (жестокое отношение родителей, отказ от родительских прав, наличие вредных привычек). Иногда детей забирают из детских домой, но позже попечители, осознав всю степень ответственности, отказываются от детей, и те испытывают уже двойное предательство. Беспризорники – это и хулиганы, и просто дети, которые решили, что жизнь на улице – единственный выход из сложившейся ситуации. Тем не менее, уличная криминогенная обстановка делает их жестокими, требовательными к обществу. Они являются героями уголовных сводок о мелких правонарушениях, кражах, разбоях, нападениях.

В целом, группировка «социального дна» также может производиться на две ключевые группы. Отличаются они не только признаками, но и причинами, по которым оказались именно в такой ситуации. Так, к первой группе «социального дна» относятся те люди и категории граждан, которые оказались на дне из-за своего аморального, опасного для окружающих поведения. К тому же, их отличает лень, нежелание искать работу, дополнительный законный заработок, получение образования также считается не престижным вариантом. Такие люди порочны, завистливы, но из-за нетерпеливости они не могут добиться достаточного успеха, поэтому, в результате вместо роскошной жизни остаются ни с чем. Любят «подачки» со стороны, доход «за просто так», но редко выполняют свою работу качественно и грамотно, ведь это требует времени, а они предпочитают больше тратить на отдых.

Вторая группа, которая относится к социальному дну – люди, которые оказались лишены поддержки со стороны государства, своих близких. К ним редко справедлива жизнь. Это старики, одинокие пенсионеры, лица без определенного места жительства, которые лишились дома из-за манипуляций мошенников. Также это бродяги и те, кто не получает социальной помощи извне. Как мы видим, обе группы имеют одинаковые итоги своей жизни – отсутствие жилья, заработка, средств для существования. При этом отличаются обстоятельства, по которым они столкнулись с такими условиями. В этой ситуации человеку можно помочь, если только он сам стремится улучшить условия своей жизни, а также свое положение в обществе.

Социальное дно

Смотреть что такое «Социальное дно» в других словарях:

ТУБЕРКУЛЕЗ — ТУБЕРКУЛЕЗ. Содержание: I. Исторический очерк. 9 II. Возбудитель туберкулеза. 18 III. Патологическая анатомия. 34 IV. Статистика. 55 V. Социальное значение туберкулеза. 63 VІ.… … Большая медицинская энциклопедия

Драма — Д. как поэтический род Происхождение Д. Восточная Д. Античная Д. Средневековая Д. Д. Ренессанса От Возрождения к классицизму Елизаветинская Д. Испанская Д. Классическая Д. Буржуазная Д. Ро … Литературная энциклопедия

Бомжи — Бесприютная цыганка с собачкой в Риме Клошар (фр. Clochard), Париж, 1898 Жилище бомжа. Многие бездомные носят … Википедия

Бомжиха — Бесприютная цыганка с собачкой в Риме Клошар (фр. Clochard), Париж, 1898 Жилище бомжа. Многие бездомные носят … Википедия

свобода и несвобода — В разных регионах средневековой Европы разные люди думают и говорят о Се и, следуя своим мыслям и словам, действуют в социальном мире. Тема С.ы приобретает поистине эпический размах, когда в «Песни о Нибелунгах» Брюнхильда бросает в лицо… … Словарь средневековой культуры

Данте и его «Божественная комедия» в популярной культуре — Данте Алигьери и, в частности, шедевр его творчества «Божественная комедия» на протяжении семи столетий являлись источниками вдохновения для многих художников, поэтов и философов. Наиболее характерные примеры приводятся ниже … Википедия

МАРГИНАЛЬНОСТЬ — (лат. margo край, граница) понятие, традиционно используемое в социальной философии и социологии для анализа пограничного положения личности по отношению к какой либо социальной общности, накладывающего при этом определенный отпечаток на ее… … Новейший философский словарь

Халс Франс — Гальс (Hals) (между 1581 и 1585 1666), голландский живописец. Портреты, в том числе групповые, полны жизни и движения, выполнены в свободной, виртуозной манере («Цыганка», около 1630; «Групповой портрет стрелковой роты Св. Адриана», 1633;… … Энциклопедический словарь

Чем люмпены отличаются от маргиналов

Содержание статьи

Люмпены

Обычно к люмпенам относят людей, у которых социальные корни отсутствуют, у которых также не имеется никакой собственности, а живут они за счет разовых заработков. Но чаще их источником существования являются различные виды социальных и государственных пособий. В целом к этой категории нужно относить бомжей, а также граждан, подобных им. Если объяснять более просто, то люмпен – человек, не ведущий трудовой деятельности, он нищенствует, бродяжничает, другими словами – бомжует.

В переводе с немецкого слово «люмпен» означает «лохмотья». Это своего рода оборванцы, которые опустились на «дно» жизни, выпали из своей среды. Чем больше в обществе становится люмпенов, тем большую угрозу обществу они представляют. Их среда является своеобразным оплотом различных экстремистски настроенных личностей и организаций. Марксистская теория использовала даже такое выражение, как Lumpenproletariat, характеризуя этим словом бродяг, преступников, нищих, а также отбросов человеческого общества в целом. При советской власти это было ругательным словом.

Маргиналы

Маргиналы и люмпены не одно и то же понятие, хотя между этими группами людей много общего. Само понятие «маргинальность» в социологии означает человека, который находится между двумя различными социальными группами, когда от одной из них гражданин уже откололся, а ко второй еще не прибился. Это так называемые яркие представители низов, или социального «дна». Подобное общественное положение очень сильно влияет на психику, калеча ее. Часто маргиналами становятся люди, прошедшие войну, иммигранты, не сумевшие приспособиться к условиям жизни на новой родине, которые не смогли вписаться в социальные условия современной для них среды.

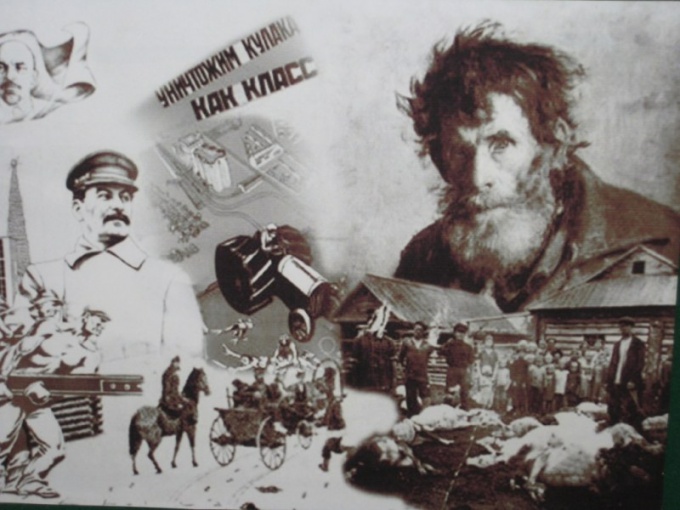

Во время проводившейся в СССР коллективизации, в 20-30 годах, сельские жители массово мигрировали в города, но городская среда принимала их неохотно, а с сельской средой все корни и связи были разорваны. У них рушились духовные ценности, рвались налаженные социальные связи. И именно этим слоям населения требовалась «твердая рука», установленный порядок на уровне государства, и именно этот факт послужил социальной базой антидемократическому режиму.

Как видно, люмпены и маргиналы – это не тождественные понятия, хотя и имеют много общего. В современной действительности словом «люмпен» практически не пользуются, называя бомжей маргиналами. Хотя этим словом можно охарактеризовать и людей, имеющих жилье, но ведущих асоциальный образ жизни.

Разработка урока на тему: Социальное «дно» проблемы общественного отношения и государственной

Разработка урока на тему: Социальное «дно» проблемы общественного отношения и государственной

Оборудование. На доске – название темы урока; рабочие тетради.

Основные понятия. Социум, социальная структура, социальный статус, маргинал, люмпен.

Ход урока. Предварительный этап.

На предыдущем занятии педагог просит разделиться на микрогруппы и подготовить задание: описать (на конкретном примере) образ жизни, формы поведения, характерные ценности предпочтения представителей так называемого социального «дна». Информацию ребята могут получить их художественной литературы, фильмов, а также в реальной жизни.

Урок начинается с определения того понятийного поля, в котором предстоит работать классу. Важно, чтобы ребята исполнили, что означают такие понятия, как: социум, социальная структура, социальный статус, маргинал, люмпен. В случае если дети незнакомы с какими-то на них, педагог должен объяснить их смысл и проиллюстрировать конкретными примерами. учитель также может дать и предварительное задание к уроку: самостоятельно найти и выписать определения данных понятий.

Погружение в проблему: «встречи» с представителями маргинальных слоев населения. Представители микрогрупп кратко знакомят класс с собранной ими информацией и словесные портреты людей, оказавшихся на социальном «дне». Особое внимание педагог просит обратить на отношение общества к этим людям (как выясняется – в основном весьма негативное).

Дискуссия: определение позиций

На этом этапе урока педагог предлагает ребятам определить, какой, по их мнению, должна быть позиция государства по отношению к данной социальной группе, а также определить свою собственную позицию по отношению к ней. Начать обсуждение можно такими вопросами:

Кто эти люди – «отбросы» общества, сознательно выбравшие такой образ жизни, или лица нуждающиеся в помощи и осой заботе?

Обязано ли государство тратить деньги на помощь таким людям?

Здесь важно, чтобы педагог ставил вопрос в довольно жесткой формулировке «или- или», избегая полутонов в предлагаемых оценках,- их ребята должны сделать сами. Во время предварительного обсуждения этой проблемы высказывания школьников, как правило, тяготеют к крайним точкам зрения. Вот некоторые доводы, которые в подкрепление собственных позиций проводили ученики:

Бродяжничество, нищенство, аморальное поведение представителей социального «дна»- следствие лени, необразованности, прочности самих этих людей.

Человек – хозяин своей судьбы и сам выбирает свой образ жизни.

В своих проблемах ему некого винить, кроме себя самого.

В сегодняшнем обществе у всех в принципе равные возможности.

У государства нет денег на «подачки» таким людям, которые даже и не пытаются о себе позаботиться.

Государство должно помогать действительно нуждающимся : пенсионерам, многодетным семьям, образованию, медицине и т.д.

Бомжи, бродяги, нищие, безработные в первую очередь люди и им тоже надо помогать.

Причины несчастий – не обязательно в них самих, а в тяжелых обстоятельствах, в которые они могли попасть (война, пожар, потеря документов, увольнение с работы по сокращению, обмане, денежные махинации, старость и одиночество).

Никто не застрахован от того, что сам станешь таким.

Государство должно помогать им, так как эти люди могли в прошлом(когда были молоды и здоровы) приносить пользу государству.

Проблематизация и работа в группах

Результатом предыдущей работы должно стать понимание детьми самой проблемы отношения общества и государства к представителям социального «дна». Ребята видят, что даже в одном только их классе отношение к этим людям, к их проблемам, к возможности и необходимости им помогать разное. Подытоживая дискуссию, учитель предлагает целую серию риторических вопросов, не требующих сиюминутных ответов: дети видят как много здесь проблем, как сложна и неоднозначна рассматривая тема:

Как определить – кто сознательно выбрал себе такую жизнь, а кто опустился на «дно» в силу сложных жизненных обстоятельств и возможно ли вообще это определить?

Если государство служит человеку, то должно ли оно разделять людей на достойных его заботы и недостойных, «первосортных» и «второсортных»?

Человек – всегда человек или только тогда, когда соответствует общественным стандартам, т.е. своим поведением и образом жизни похож на других?

А если посмотреть на все это глазами тех людей, о которых мы сегодня говорим?

Здесь модно предложить учащимся еще раз поработать в группах, но на этот раз представить себя на месте этих самых представителей маргинальных слоев населения и попытаться воспроизвести их взгляды на самих себя, общество, государство. Ребята обычно отмечают настороженное отношение этих людей к государству и представителям власти. Окружающих они характеризуют как равнодушных, черствых, не понимающих их проблем, не проявляющих к ним никакого сочувствия, отторгающих и презирающих. Самовосприятие этих людей учащиеся описывают в таких понятиях, как безысходность, покинутость, обреченность, неуверенность, пессимизм.

Учитель отмечает, что кроме нравственной стороны проблемы отношения к маргинальным слоям общества, есть еще и политическая. Она заключается в том, что наличие в социальной структуре большего слоя таких людей представляет определенную опасность для демократии. Как правило, именно эти люди, мечтающие о порядке, имущественном равенстве, справедливости, искренне верящие возможным популистским предвыборным обещаниям, а за тем, разочаровавшись в демократических принципах, не принесших им реальной материальной выгоды, поддерживают экстремистические силы и становятся социальной базой диктаторов.

Как должна проявляться политика государства, предлагается определить самим учащимся на следующем этапе знания.

Продолжение общей дискуссии.

Учитель предлагает ребятам обсудить на известную на Западе формулу социальной помощи: «лучше дать нуждающемуся не рыбу, а удочку» это позволит разнообразить и обогатить тот спектр позиций, который ученики выработали в начале занятия. После чего педагог просит учащихся вернуться к вопросу о государственной политике по отношению к маргинальным слоям населения и предложить уже конкретные варианты социальной помощи.

Подведение итогов: рефлексия

В конце занятия педагог просит ребят оценить (отрефлексировать) динамику собственной позиции по заданной проблеме: Утвердились вы в своем первоначальном мнении, добавили ли к нему что-то новое или изменили его полностью?»

Окончательно оформить свои взгляды ребятам предлагается дома. Им необходимо составить примерную программу политики государства про отношению к так называемому социальному «дну».

Социальное дно» и маргиналы

Понятиемаргинальности (от франц. marginal — побочный, на полях) используется в различных областях научного знания — экономике, психологии, философии, медицине.

Социологи под«маргинальностью» понимают промежуточность положения индивида или группы, занимающих крайнее пограничное положение в слое, группе, классе, обществе, а потому не полностью включенных в данное социальное образование. Маргинальная группа находится на границе двух культур или субкультур и имеет некоторую идентификацию с каждой из них. Она отвергает определенные ценности и традиции той культуры, в которой возникает, и утверждает собственную систему норм и ценностей. Маргинальность — особое явление в социальной стратификации. Оно описывает положение больших социальных групп людей, занимающих положение «на границах», «на полях» или между стратами. Маргинал — это люди, покинувшие одну страту и не адаптировавшиеся к другой.

Основу классической концепции маргинальности заложили исследования особенностей личности, находящейся на границе различных культур, проводимые Чикагской социологической школой. В 1928 г. ее глава Р. Парк впервые употребил понятие «маргинальный человек»* Р. Парк связывал концепцию маргинального человека не с личностным типом, а с социальным процессом. Маргинальность выступает результатом интенсивных процессов социальной мобильности. При этом переход из одной социальной позиции в другую представляется индивиду как кризис. Отсюда ассоциации маргинальности с состоянием «промежуточности», «окраинности», «пограничности». Р. Парк отмечал, что периоды перехода и кризиса в жизни большинства людей сравнимы с теми, которые переживает иммигрант, когда он покидает родину, чтобы искать счастье в чужой стране. Правда, в отличие от миграционных переживаний маргинальный кризис является хроническим и непрерывным, в результате он имеет тенденцию превращаться в тип личности**.

* Park R.E. Human migration and the marginal man // American Journal of Sociology. Chicago, 1928. Vol. 33. № 6. P, 881—893.

** Park R.E. Race and culture. Glencoe: Free Press, 1950. P. 355—356.

В целом маргинальность понимается как

· состояние в процессе перемещения группы или индивида (смена статусов),

· характеристика социальных групп, находящихся в особом маргинальном (окраинном, промежуточном, изолированном) положении в социальной структуре.

Одна из первых крупных работ отечественных авторов, посвященная маргинальности, вышла в 1987 г. и рассматривала эту проблему на примере западноевропейских стран. В дальнейшем маргинальность осознается как социальный феномен, характерный именно для нашей реальности. Е. Стариков рассматривает российскую маргинальность как феномен размытого, неопределенного состояния социальной структуры общества. Автор приходит к выводу о том, что «ныне понятие «маргинализация» покрывает практически все наше общество, в т. ч. и его «элитные группы»»*. Маргинальность в современной России вызвана массовой нисходящей социальной мобильностью и ведет к нарастанию социальной энтропии в обществе. Процесс маргинализации на современном этапе он рассматривает как процесс деклассирования.

* Стариков Е. Социальная структура переходного общества(опыт инвентаризации) // Полис. 1994. № 4.

Под маргинальностью А.И. Атоян понимает разрыв социальных связей между индивидом и обществом, а процесс демаргинализации трактует как восстановление социальных связей между людьми и стабилизацию общества*. Весь комплекс знаний о маргинальности он выделяет в отдельную область знания — социальную маргиналистику как междисциплинарное направление.

* Атоян A.M. Социальная маргиналистика. О предпосылках нового междисциплинарного и культурно-исторического синтеза // Полис. 1993. № 6. С. 32.

Сегодня одно из основных направлений исследования маргинального положения личности или группы — неопределенность самоидентификации личности (группы) при попытке самоотнесения к общепринятым, «нормативным» социальным группам. Именно в этом направлении проведено исследование З.Т. Голенковой, Е.Д. Игитханян и И.В. Казаринова на промышленный предприятиях Иркутска. Среди работающих выделены слои маргиналов и определен их удельный вес*.

* Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д., Казаринова И.В. Маргинальный слой: феномен социальной самоидентификации // Социол. исслед. 1996. № 8. С. 12—18.

Причиной возникновения маргинальных групп, по мнению российских социологов, служит переход общества от одной социально-экономической системы к другой, неуправляемые перемещения больших масс людей в связи с разрушением устойчивой социальной структуры, ухудшение материального уровня жизни населения, девальвация традиционных норм и ценностей. Люди оказались вытолкнуты из круга ранее существовавших социальных стереотипов, привычных норм, представлений и встраиваются в новые, неустоявшиеся. Все это вместе взятое означает маргинализацию, хотя и временную, но огромных масс населения. Образуются, также увеличиваясь количественно, стойкие маргинальные социальные группы («бичи», «бомжи», беженцы, «вынужденные переселенцы», беспризорные, наркоманы, криминальные элементы).

Однако к маргиналам могут принадлежать не только социальные аутсайдеры, но люди вполне благополучные, но не определившиеся в нынешней социальной структуре. Социологи выделяют их по ответам на вопрос анкеты «К какому социальному классу или группе Вы отнесли бы себя: к рабочим, крестьянам, служащим, интеллигенции, управляющим, людям, занятым собственным делом?» Отметившие позиции «в настоящее время такой группы нет» или «затрудняюсь ответить» вошли в состав маргиналов. В исследовании, проведенном учеными Института социологии РАН в 1994 г. на промышленных предприятиях Иркутска, «маргинальный» контингент равнялся 9% выборочной совокупности*.

* Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д., Казаринова И.В. Указ. соч. С. 14.

В динамике маргинальной ситуации в стране, по мысли И.П. Поповой, можно выделить этапы: с 1991 до середины 90-х годов (наиболее неопределенное, практически неуправляемое состояние) и с середины 90-х годов (относительная стабилизация, начало кристаллизации структур, формирование более устойчивых социальных отношений). Статистические данные свидетельствуют, что именно к этому времени стабилизируются основные показатели структуры занятости — соотношение занятых в экономически активном населении, по отраслям экономики, в государственном и негосударственном секторах экономики, структура безработного населения, структура населения по доходам и т. д. Но основные тенденции — изменения в отраслевой структуре экономики, углубление региональной дифференциации, рост имущественного расслоения и бедности — устойчивы и продолжают оставаться маргинализирующими факторами*.

* Попова И.П. Новые маргинальные группы в российском обществе (теоретические аспекты исследования) // Социол. исслед. 1999, № 7. С. 66.

Кардинальные изменения, происходящие в социальной структуре в результате кризиса и экономических реформ, послужили причиной появления так называемых «новых маргинальных групп» (слоев)*. В отличие от традиционных, так называемых люмпен-пролетариев, новые маргиналы — жертвы структурной перестройки производства и кризиса занятости.

* На изломах социальной структуры / Рук. авт. кол. А.А. Галкин. М., 1987.

Критериями маргинальности в этом случае могут быть: глубокие изменения в социальном положении социально-профессиональных групп, происходящие в основном вынужденно, под влиянием внешних обстоятельств — полной или частичной потери работы, смены профессии, должности, условий и оплаты труда в результате ликвидации предприятия, сокращения производства, общего падения уровня жизни и т. д.

Источником рядов новых маргиналов, для которых характерны высокая образованность, развитые потребности, большие социальные ожидания и политическая активность, выступают нисходящее социальное перемещение групп, еще не отторгнутых от общества, но постепенно теряющих прежние социальные позиции, статус, престиж и условия жизни. Среди них — социальные группы, потерявшие прежний социальный статус и не сумевшие приобрести адекватный новый.

Изучая новых маргиналов, И.П. Попова определила их социальную топологию, т. е. выделила«зоны маргинальности» — те сферы общества, отрасли народного хозяйства, сегменты рынка труда, а также социальные группы, где наблюдается максимально высокий уровень социально-профессиональной маргинальности:

· легкая и пищевая промышленность, машиностроение;

· бюджетные организации науки, культуры, образования; предприятия ВПК; армия;

· трудо-избыточные и депрессивные регионы;

· люди среднего и пожилого возраста; выпускники школ, вузов; неполные и многодетные семьи.

Состав новых маргинальных групп весьма разнороден. В нем можно выделить по крайней мере три категории. Первую и самую многочисленную составляют так называемые «постспециалисты» — лица с высоким уровнем образования, чаще всего инженеры, получившие подготовку в советских вузах, а затем прошедшие практику на советских предприятиях, знания которых в новых рыночных условиях оказались невостребованными. Они как бы устарели. К ним относятся работники неперспективных отраслей промышленности. «Их появление вызвано общими причинами: структурными изменениями в экономике и кризисом отдельных отраслей; региональными диспропорциями экономического развития; изменениями в профессионально-квалификационной структуре экономически активного и занятого населения. Социальные следствия этих процессов — обострение проблем занятости и усложнение структуры безработицы; развитие неформального сектора занятости; депрофессионализация и деквалификация»*.

* Попова И.П. Указ. соч. С. 69.

Из 8 млн безработных в 1997 г. 1/5 составляли специалисты. Для 30% безработных потеря работы связана с высвобождением или ликвидацией предприятия (чаще речь идет о женщинах)*. «При всей разнородности и сложности группы «постспециалистов» можно выделить наиболее общие типы:регионально-поселенческие — работники маленьких и средних городов со свертываемой монопромышленностью, трудоизбыточных и депрессивных регионов:профессионально-отраслевые — работники отраслей (машиностроения, легкой, пищевой и т.д.), профессий и специальностей (инженерно-технические работники), невостребованных современными экономическими условиями;бюджетные — работники реформируемых бюджетных отраслей науки, образования, армии. Их составляют работники, потерявшие работу или неполностью занятые, имеющие высокий уровень образования, опыт работы, высокий социально-профессиональный (в т. ч. и должностной) статус, большие притязания в отношении работы»**.

* Российский статистический ежегодник. М., 1998. С. 185—188.

** Попова И.П. Указ. соч. С. 69.

Вторая группа новых маргиналов названа «новыми агентами». К ним относятся представители малого бизнеса и самозанятое население. Предприниматели как агенты формирующихся рыночных отношений находятся в пограничной ситуации между легальным и нелегальным бизнесом. К третьей группе относятся «мигранты» — беженцы и вынужденные переселенцы из других регионов России и из стран «ближнего зарубежья». Официально зарегистрированных (имеющих официальный статус согласно соответствующему законодательству) в России в конце 90-х годов насчитывалось 1,2 млн человек, а неофициальных беженцев, по оценкам экспертов, было в три раза больше.

Маргинальный статус вынужденного мигранта усложняется целым рядом факторов. Среди внешних факторов — двойная потеря родины (невозможность жить на бывшей родине и сложности адаптации на родине исторической), трудности с получением статуса, ссуды, жилья, отношение местного населения и т. д. Внутренние факторы связаны с переживанием того, что ты — «другой русский».

При сравнительном измерении степени маргинальности в социально-профессиональных перемещениях социологи выделяют две группы показателей: объективные — вынужденность внешними обстоятельствами, продолжительность, неизменность ситуации, ее «фатальность» (отсутствие возможностей изменить ее или ее составляющие в положительном направлении); субъективные — возможности и мера адаптированности, самооценка вынужденности или добровольности, социальной дистанции в изменении социального положения, повышения или понижения своего социально-профессионального статуса, преобладания пессимизма или оптимизма в оценке перспектив*.

* Попова И.П. Маргинальность. Социалогический анализ. М., 1996.

* Шибутани Т. Социальная психология. М., 1969. С. 475.

Бедность, безработица, экономическая и социальная нестабильность, несбыточность надежд, крушение планов интенсивно раскручивают процесс маргинализации населения, в результате которого появляется устойчивый слой социальных пауперов — следствие нарастания нисходящей социальной мобильности. Так формируется и укрепляется«социальное дно», которое включает: нищих, просящих подаяния: бомжей, лишившихся жилья, беспризорных детей, потерявших родителей либо убежавших из дома, алкоголиков, наркоманов и проституток (включая детей), ведущих антисоциальный образ жизни. Разумеется, эти группы населения были в российском обществе и до перестройки, но масштабы явления были иными, к тому же власти стремились их как-то минимизировать.

Общая оценка численности маргиналов, полученная на основе специального обследования по всей России, превышает 10% населения*. Особенность процесса маргинализации, глубоко изученного Н. Римашевской, в России состоит в том, что выпадающие на «социальное дно» группы имеют весьма незначительную вероятность возвратиться к нормальной жизни, встроиться в рыночные отношения. Кроме того, наблюдается возникновение некоего социального «преддонья», включающего те слои населения, у которых высок риск скатиться на «дно». Они как бы балансируют на краю бездны**.

* Римашевская Н., Овсяников А., Иудин А. Социальное дно: драма реальностей и реальность драмы // Литературная газета. 1996. 4 декабря.

** Римашевская Н.М. Социальные последствия экономических трансформаций в России // Социол. исслед. 1997. № 6. С. 57.

По данным социологического исследования, шанс «опуститься на дно» среди разных слоев населения равнялся: у одиноких пожилых людей — 72%, у инвалидов — 63%, у многодетных семей — 54%, у безработных — 53%, у матерей-одиночек — 49%, у беженцев — 44% и т. д. Особенно тревожит возрастающее число детей и подростков, которые не работают и не учатся: их более 2 млн человек.

* Руткевич М.Н. Процессы социальной деградации в российском обществе // Социол. исслед. 1998. № 6. С. 7—8.