сосновый вертун чем лечить

Ржавчина побегов сосны, или сосновый вертун

Массовая распродажа земель в конце 90-х годов привела к буму загородного домостроения и пиковому спросу на посадочный материал. Одними из самых востребованных и доступных деревьев в те годы, да и сейчас, стали сосны и ели, которые были в лесных питомниках или росли в массе на зарастающих брошенных полях бывших совхозов и колхозов. Возраст посадочного материала соответствовал нормам для пересадки. Все это выкапывалось бесконтрольно и распродавалось. Ни о каком санитарном контроле не было и речи, да и сейчас мало что изменилось при продажах на мини-рыночках и вдоль дорог.

Самая популярная хвойная порода – сосна. Растет быстро, неприхотливая к почвам, но относительно светолюбивая порода. Наибольший спрос был на деревья от 2 до 5 метров. Хорошая приживаемость, если правильно проводилась защита от короедов первые три года после пересадки, сделала сосну одной из самых востребованных культур для озеленения. Практически на любом участке достаточно большой площади есть посадки этой культуры.

Посадки могут быть одиночные, солитерные и рядовые вдоль заборов. Растения для посадки, как правило, привозятся с плотно связанной кроной. Чаще всего высадка материала проводится ранней весной или поздней осенью. В первый и второй постпосадочный годы главная проблема – это защита сосен от короедов и просто выживаемость деревьев в новых условиях.

При проведении фитопатологических обследований насаждений на участках с пересаженными соснами, я достаточно часто отмечал такое грибное заболевание как ржавчина побегов сосны, или сосновый вертун. Возбудитель этого заболевания (Melampsorapinitorqua) относится к двудомным ржавчинным грибам. Визуально заболевание диагностируется по S-образной деформации концевых побегов сосны. По деформированным, зигзагообразным побегам предыдущих лет можно выявить начало развития грибной инфекции и период протекания заболевания.

В молодняках сосны, соседствующих с насаждениями осины или тополя, сосновый вертун встречается достаточно часто. Это связано с тем, что основной хозяин этого вида гриба – сосна, на побегах и хвое которой идет его развитие в начале лета, а промежуточный – осина или тополь, на листьях которых развивается во второй половине лета и зимует вторая стадия гриба. Весной с листового опада идет повторное заселение сосны. Основная проблема пересаженных растений не в том, что тополь и осина растут практически повсеместно и заражение патогеном может происходить повторно, а в том, что достаточно часто для пересадки берутся уже зараженные сосновым вертуном сосны.

Наиболее часто встречается заболевание в возрастной категории от года до десяти лет. Сосны, растущие в неблагоприятных условиях, при повышенной влажности, а также растения со сниженным иммунитетом могут быть носителями инфекции, протекающей практически без проявления клинических признаков. Впоследствии, при выкапывании дерева происходит потеря 30-50% корней. После пересадки дерева (хорошо, если посадочный материал перед посадкой не стоял долгое время на площадке) растение испытывает сильное ослабление.

Восстановление корневой системы в зависимости от высоты дерева идет от трех до пяти лет. Этот процесс прекрасно виден по изменению длины хвоинок и побегов на протяжении нескольких лет после посадки дерева в новые условия. Часто сосны привозят из насаждений, имеющих высокий инфекционный фон патогена, а ослабление дерева в постпересадочный период приводит к значительной активизации соснового вертуна. И это может наблюдаться на протяжении нескольких лет. Влажная и теплая погода в весенний период способствует активизации заболевания.

Сосновый вертун зимует на побегах ослабленных пересадкой деревьев на протяжении ряда лет, и этот период напрямую зависит от возможности восстановления и лечения этого заболевания. Весной при росте инфицированных побегов происходит их деформация в различной степени в соответствии с активностью патогена. Иногда может происходить их отмирание при условии отмирания тканей по кругу. На срезе такого побега можно увидеть некрозные участки растущих тканей на междоузлиях, из-за которых и происходит их S-образное искривление.

В узлах побегов закладываются многочисленные почки возобновления. Из них формируются слаборазвитые побеги, которые свисают вниз, образуя мутовчатые «плакучие» ветки. При повреждении сосен в молодом возрасте вертун может приводить к образованию кустовых форм.

Формирование будущей кроны зараженной вертуном сосны заключается в прореживающей обрезке лишних побегов с одновременной обработкой деревьев системными фунгицидами.

Лечение этого заболевания сложно и продолжительно во времени и зависит от того, насколько быстро иммунный статус дерева будет восстанавливаться после пересадки. Для обработок могут быть использованы такие системные фунгициды как Скор, Хорус, Танос и некоторые другие. Первая обработка фунгицидами проводится в начале мая в первой фазе развития побега из почки. Обычно это 2-3 обработки с интервалом в 2 недели и с соблюдением правил ротации препаратов. На практике в течение 3-4-х лет заболевание можно свести на нет.

Сосновым вертуном поражается не только сосна обыкновенная, но и сосна веймутова, и сосна кедровая. Более устойчивы к заболеванию сосна черная и сосна Банкса.

Из всего сказанного можно выделить следующее:

Искривление побегов сосны или сосновый вертун

Cосновый вертун вызывается двудомным ржавчинным грибом Melampsora pinitorqua. У него спермогониальная и эциальная стадии развиваются на сосне, а летняя и осенняя — на листьях осины и отдельных видах тополей.

Заражение сосны происходит весной базидиоспорами, которые образуются при прорастании телиоспор на опавших листьях осины. Время появления и продолжительность рассеивания базидиоспор в значительной степени определяют температура и важность воздуха в весенний период.

Образующиеся базидиоспоры соснового вертуна можно легко обнаружить по золотистому налету на нижней стороне опавших листьев осины. Продолжительность инкубационного периода болезни зависит от погодных условий: при 14-15°С и относительной влажности свыше 90% составляет 9-14 дней, при 18—21 °С он сокращается до 6-8 дней, а при температуре воздуха ниже 12°С возрастает до 18 дней.

В начале июня на пораженных стебельках молодых всходов, их семядольных хвоинках или на молодых неодревесневших побегах текущего прироста двухлетних сеянцев и саженцев в культурах появляются первые симптомы заболевания. На них вначале образуются спермогонии в виде желтоватых слабо заметных мелких точек, а несколько дней позже формируется эциальное спороношение гриба. Оно закладывается под эпидермисом побегов и к моменту созревания эциоспор выходит на поверхность в виде продолговатых оранжевых подушечек длиной до 15-20 мм и шириной 2-3 мм. Зрелые эции лопаются, разрывают покровные ткани, и из них рассеиваются эциоспоры.

На побегах сосны в местах развития мицелия соснового вертуна ткань отмирает и возникают открытые засмоленные вытянутые язвочки, которые со временем зарастают. При интенсивном развитии болезни, когда мицелий патогена окольцовывает значительную часть окружности, побег теряет устойчивость, его верхняя часть свисает вниз. Однако побег часто не отмирает и продолжает расти, принимая характерную искривленную S-образную форму.

При развитии соснового вертуна на одном растении в течение нескольких лет пораженные побеги отмирают и деревца становятся многовершинными. При более позднем поражении, когда однолетние побеги успевают своевременно сформироваться, они не подвергаются искривлению. Появляющиеся на них эции после рассеивания спор превращаются в небольшие язвочки, которые со временем зарастают.

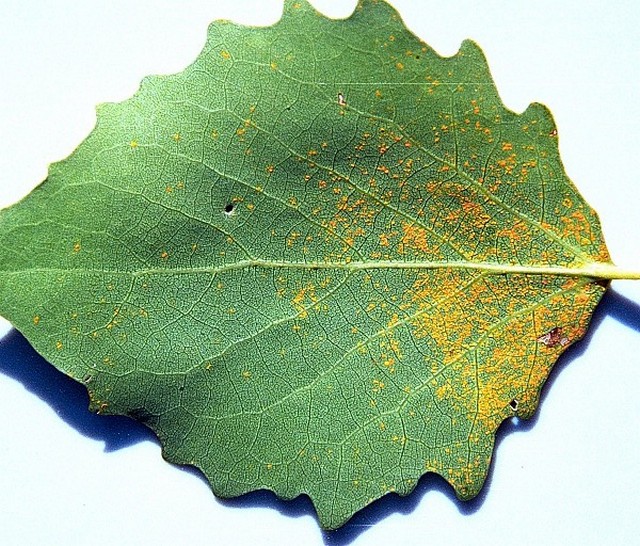

Эциоспоры рассеиваются воздушными течениями, и их прорастание происходит на листьях осины или белого тополя. Через 8-10 дней после заражения на нижней стороне листьев промежуточного хозяина образуется летнее спороношение патогена в виде мелких желтовато-коричневых подушечек размером 0,2-0,5 мм, разбросанных по всей пластинке.

На верхней стороне листьев в местах развития фиба появляются желтые пятна отмершей ткани. Поверхность пораженных листьев приобретает пятнистый вид. Обычно в течение лета на зараженных сосновым вертуном листьях образуется несколько поколений летних спор, вызывающих их повторные массовые перезаражения. Развитие анаморфы гриба в условиях Беларуси происходит в июле и августе и завершается в сентябре. Сильно пораженные листья преждевременно желтеют и опадают. При массовом поражении листьев наблюдается снижение ростовых процессов у зараженных деревьев осины.

Сосновый вертун является широко распространенной болезнью сосны в питомниках и лесных культурах, в меньшей степени поражает молодняки естественного происхождения. Наиболее сильно сосновый вертун проявляется в годы с влажной и теплой погодой в весенний период. Тогда поражение сеянцев в питомниках может составлять 60-80%, а также встречается массовое поражение молодых культур в возрасте до 8 лет.

Интенсивному распространению соснового вертуна способствует и наличие в питомнике или поблизости с ним осиновой поросли. Сеянцы, выращенные из семян более южного происхождения, сильнее страдают от соснового вертуна, чем сеянцы местного и даже более северного происхождения.

Сосновый вертун вызывает заболевание не только у сосны обыкновенной. Искривление побегов также может наблюдаться у сосны веймутовой и приморской. Относительно устойчивыми считаются сосна Банкса, черная, крымская и Муррея.

Меры зашиты от соснового вертуна

Сосновые питомники не следует размещать ближе 250 м от насаждений, в состав которых входят осина и тополя. Не допускаются посевы осины и тополей в питомниках, где выращиваются сеянцы сосны. Устойчивость сеянцев сосны к сосновому вертуну возрастает при полном соблюдении агротехники выращивания посадочного материала. Для повышения устойчивости рекомендуется проводить подкормку сеянцев сосны калийно-фосфорными удобрениями.

В мае-первой половине июня в питомниках и молодых культурах необходимо осуществлять наблюдение за появлением и развитием соснового вертуна. В годы, когда создается угроза сильного поражения посевов сосны сосновым вертуном, необходимо провести двухкратное профилактическое опрыскивание 0,2%-ной суспензией системных фунгицидов (топсин М, фундазол) или трехкратное — 1%-ной бордоской жидкостью.

Первую обработку от соснового вертуна следует проводить при появлении на опавших листьях осины золотистого налета базидиоспор (часто совпадает с периодом цветения черемухи). Последующие обработки системными препаратами следует повторить через две недели. При использовании бордоской жидкости последующие опрыскивания проводят с интервалом 6-7 дней.

В сосновых культурах в возрасте до 8-10 лет рекомендуется в июне уничтожать поросль осины, чтобы приостановить дальнейшее распространение возбудителя соснового вертуна.

Cосновый вертун ( Melampsora pinitorqua )

Искривление побегов сосны или сосновый вертун

Cосновый вертун вызывается двудомным ржавчинным грибом Melampsora pinitorqua. У него спермогониальная и эциальная

стадии развиваются на сосне, а летняя и осенняя – на листьях осины и отдельных видах тополей.

Фото: Ржавчина листьев тополя

Заражение сосны происходит весной базидиоспорами, которые образуются при прорастании телиоспор на опавших листьях осины. Время появления и продолжительность рассеивания базидиоспор в значительной степени определяют температура и важность воздуха в весенний период. Образующиеся базидиоспоры соснового вертуна можно легко обнаружить по золотистому налету на нижней стороне опавших листьев осины.

Фото: Ржавчина листьев осины

Продолжительность инкубационного периода болезни зависит от погодных условий: при 14-15°С и относительной влажности свыше 90% составляет 9-14 дней, при 18—21 °С он сокращается до 6-8

дней, а при температуре воздуха ниже 12°С возрастает до 18 дней. В начале июня на пораженных стебельках молодых всходов, их семядольных хвоинках или на молодых неодревесневших побегах текущего прироста двухлетних сеянцев и

саженцев в культурах появляются первые симптомы заболевания. На них вначале образуются спермогонии в виде желтоватых слабо заметных мелких точек, а несколько дней позже формируется эциальное спороношение гриба. Оно закладывается под эпидермисом побегов и к моменту созревания эциоспор выходит на поверхность в виде продолговатых оранжевых подушечек длиной до 15-20 мм и шириной 2-3 мм. Зрелые эции лопаются, разрывают покровные ткани, и из них рассеиваются эциоспоры.

На побегах сосны в местах развития мицелия соснового вертуна ткань отмирает и возникают открытые засмоленные вытянутые язвочки, которые со временем зарастают. При интенсивном развитии болезни, когда мицелий патогена окольцовывает значительную часть окружности, побег теряет устойчивость, его верхняя часть свисает вниз. Однако побег часто не отмирает и продолжает расти, принимая характерную искривленную S-образную форму. При развитии соснового вертуна на одном растении в течение нескольких лет пораженные побеги отмирают и деревца становятся многовершинными. При более позднем поражении, когда однолетние побеги успевают своевременно сформироваться, они не подвергаются искривлению. Появляющиеся на них эции после рассеивания спор превращаются в небольшие язвочки, которые со временем зарастают.

Сосновый вертун является широко распространенной болезнью сосны в питомниках и лесных культурах, в меньшей степени поражает молодняки естественного происхождения. Наиболее сильно сосновый вертун проявляется в годы с влажной и теплой погодой в весенний период. Тогда поражение сеянцев в питомниках может составлять 60-80%, а также встречается массовое поражение молодых культур в возрасте до 8 лет. Интенсивному распространению соснового вертуна способствует и наличие в питомнике или поблизости с ним осиновой поросли. Сеянцы, выращенные из семян более южного происхождения, сильнее страдают от соснового вертуна, чем сеянцы местного и даже более северного происхождения.

Сосновый вертун вызывает заболевание не только у сосны обыкновенной. Искривление побегов также может наблюдаться у сосны веймутовой и приморской. Относительно устойчивыми считаются сосна Банкса, черная, крымская и Муррея.

Меры зашиты от соснового вертуна.

Сосновые питомники не следует размещать ближе 250 м от насаждений, в состав которых входят осина и тополя. Не допускаются посевы осины и тополей в питомниках, где выращиваются сеянцы сосны. Устойчивость сеянцев сосны к сосновому вертуну возрастает при полном соблюдении агротехники выращивания посадочного материала.

Для повышения устойчивости рекомендуется проводить подкормку сеянцев сосны калийно-фосфорными удобрениями. Начиная с мая месяца необходимо провести двухкратное профилактическое опрыскивание 0,2%-ной суспензией системных фунгицидов (топсин, фундазол) или трехкратное – 1%-ной бордоской жидкостью.

Первую обработку от соснового вертуна следует проводить при появлении на опавших листьях осины золотистого налета базидиоспор (часто совпадает с периодом цветения черемухи). Последующие обработки системными препаратами следует повторить через две недели. При использовании бордоской жидкости последующие опрыскивания проводят с интервалом 6-7 дней. В сосновых культурах в возрасте до 8-10 лет рекомендуется в июне уничтожать поросль осины, чтобы приостановить дальнейшее распространение возбудителя соснового вертуна.

Руководитель отдела защиты растений АгроПромышленного Комплекса «Витус» Синельников Константин Юрьевич

Специалисты отдела защиты растений АПК «Витус» осуществляют энтомологическое и фитопатологическое обследование зелёных насаждений, разрабатывают индивидуальные планы мероприятий по защите растений, проводят обработку зелёных насаждений средствами защиты и осуществляют комплексный уход за растениями.

Белый налет на хвое. Борьба с хермесом.

Главная / Услуги / Уход за садом / Лечение деревьев / Хвойные деревья: болезни и лечение / Белый налет на хвое. Борьба с хермесом.

Белый налет на хвойных растениях, таких как пихта или кедровая сосна, ель, лиственница часто является признаком заражения опасным вредителем – хермесом. Хермес – это сосущее насекомое из отряда равнокрылых, сородич тли. Внешне хермес очень похож на тлю. Это небольшое насекомое до 2-2,5 мм длиной зеленого, черного или коричневого цвета, с прозрачными крыльями и небольшими усиками. Хермесы питаются соками деревьев, паразитируя в основном на хвое и молодых побегах.

Основные признаки поражения деревьев этим вредителем – появление характерного мягкого белого или сероватого налета, похожего на плесень на надземных частях растений (но, например, на ели налета может и не быть) и постепенное увядание деревьев. Волокнистый налет служит личинкам насекомого защитой от окружающей среды.

Налет на кедре (сосне кедровой сибирской)

Признаки поражения кедров хермесом — наличие белого пушка на хвое, побегах и стволах растений. При сильном поражении вредителем налет может появляться на всей надземной части растения: и на хвое, и на побегах, и даже на стволах. Старый пушок покрывает в этом случае побеги сплошной пеленой, плохо снимается с растения, как будто «приклеен». На фото слева представлен случай хронического поражения хермесом, продолжающегося на протяжении нескольких лет. А в самом начале заселения вредителями поражаются только побеги текущего года. Свежий пушок мягкий, легко снимается с хвои пальцами. При растирании пуха между пальцев остаются липкие желто-коричневые пятна, плохо смываемые водой. Эта липкая жидкость образуется после раздавливания личинок вредителя, плохо видных невооруженным глазом и надёжно спрятанных в белой пушистой оболочке.

Хвоя пораженного кедра замедляет свой рост, нередко искривляется, молодые пораженные побеги становятся светлее и укорачиваются. Угнетается рост растения в целом. Сильно страдают декоративные качества дерева. Постепенно растение усыхает. По качеству приростов побегов предыдущих лет можно сделать вывод о том, когда произошло заражение, а по приросту текущего года можно сделать прогноз о развитии заболевания. Чем сильнее угнетается рост год от года, тем хуже прогноз. Если побег текущего года заметно отличается от предыдущих — хвоя светлее, тоньше, а сам побег значительно короче, то прогноз неблагоприятный. Первыми поражаются самые слабые деревья – растущие в худших условиях. Например, кедр, произрастающий в низине, на переувлажненной почве, потеряет свою декоративность первым, в то время как дерево, произрастающее на хорошо дренированной почве может успешно сопротивляться атакам вредителей в течение нескольких лет.

Признаки поражения вредителями

Признаки того, что тля поселилась на хвойниках, зависят от вида паразита, дерева и возраста растения. К основным можно отнести:

Паразитирующие насекомые образуют большие колонии и очень быстро захватывают все дерево. Сначала будут поражены молодые растения и побеги. Старые, взрослые деревья пострадают последними.

Хермес на пихте и лиственнице

Главный признак — изреженность кроны. Хвоя постепенно опадает, крона редеет, становится ажурной, приобретает неопрятный вид. Заметно изменяется цвет хвои. Крона становится тусклой, рыжеет или желтеет. Особенно страдают нижние ветви и ветви, находящиеся в тени от других деревьев. При ближайшем рассмотрении на верхней стороне хвои пихты хорошо видны неоднородные пятна коричневого цвета, с обратной стороны – белесые выпуклые вкрапления. Налет можно увидеть и на самих хвоинках с обратной стороны, и в местах прикрепления хвоинок к побегу, и в основании побега. Деревья постепенно усыхают. Внимательнее нужно быть с осмотром старых побегов. Именно на них, и в глубине кроны чаще встречаются следы хермеса.

Пожелтение хвои пихты может быть вызвано и другими причинами, несмотря на то, что нападение хермеса было ранее и все еще видны следы его жизнедеятельности в виде белого или гязно-серого налета. В этом случае назначение неправильного лечения может только ухудшить состояние дерева.

Если рядом с пихтой произрастает лиственница, то нужно ее внимательно осмотреть. При обнаружении вредителей, следует обрабатывать и ее. Цвет хвои лиственницы часто остается ярко-зеленым и не меняется в течение лета, а на обратной стороне игл можно найти лишь единичные характерные бугорки. Лиственницам тли причиняют меньше вреда, поскольку их хвоя обновляется ежегодно, но также, как и с другими хвойными деревьями, хермес может стать разносчиком опасных грибковых или вирусных инфекций на лиственнице.

Хермеса на пихте сложнее заметить, чем на кедровой сосне. На кедрах, как правило, всегда присутствуют пухлые шарики ватного налета, тогда как на хвоинках пихты их сложно различить невооруженных глазом, особенно если вредителей немного. На фографиях для наглядности представлен крайне запущенный случай заражения вредителем. Кроме белых шариков с обратной стороны хвоинки, сверху на хвоинках хорошо заметны характерные рыжие и желтые пятна. Опасность заключается в том, что насекомые практически всегда являются причиной усыхания пихт от вторичных причин – от заболеваний, разносимых хермесами. Необходимо проводить всестороннюю детальную диагностику для правильного выбора тактики лечения. Болезни хвойных деревьев, особенно в запущенной форме, тяжело поддаются лечению.

Еловый хермес

Признаки поражения еловым хермесом — наличие галлов на побегах растения. Галл – это неестественное разрастание ткани побега ели, которое по форме напоминает шишку. Галлы служат своеобразным «домом» для дозревания яиц насекомого и выхода их для последующего питания. При откладке яиц, взрослые насекомые выделяют своеобразное химическое вещество, провоцирующее аномальное разрастание тканей побега и откладывает яйца. К моменту созревания яиц галл уже сформировывается и начинает выполнять свою функцию по защите личинок насекомых. На фото слева — хвоя ели, зараженной хермесом. Хвоя начинает осыпаться, теряет окраску, но взрослых насекомых при беглом взгляде не видно.

Борьба с хермесом

Борьба направлена на полное уничтожение вредителей. Поскольку при наличие оставшихся в живых самок вредителей часто развивается резистентность (устойчивость) к препаратам. Обработки следует делать весной и, в зависимости от применяемого инсектицида повторять их каждые 2-5 недель в течение всей вегетации. Обработки проводят инсектицидными препаратами пиретроидного или неоникотиноидного ряда. Для самостоятельных обработок подойдут такие препараты как Танрек, Искра золотая, Конфидор.

Наилучший результат дают обработки методом холодного или горячего тумана. Проникновение крупнодисперсной капли через налет затруднено, поэтому в своей практике специалисты по защите растений используют профессиональную технику – ранцевые моторные опрыскиватели (образователи холодного тумана) и паровые установки горячего тумана.

Положительный результат может быть достигнут и при самостоятельном применении указанных инсектицидов и обработки ручным опрыскивателем, но при условии, что обрабатывается все растение целиком, а кратность обработок не меняется. Нельзя оставлять необработанной внутреннюю часть растения или обходить вершину дерева. Это может привести к резистентности. При несоблюдении этих правил в последующем подобрать действующие препараты будет значительно сложнее.

Для сокращения количества обработок применяют инъекции деревьям. Этот метод позволяет уничтожить насекомых полностью, во всех труднодоступных местах. При этом отравляющие вещества распространяются по всем частям растения, а насекомые, питаясь ядовитыми для них соками, погибают. Отметим, что инъекции не действуют на кладки яиц хермеса, поэтому наилучший результат достигается при сочетании опрыскиваний, приуроченных к моменту созревания личинок из яиц и системных инъекций, которые делаются всего один раз.

Главный плюс инъекций состоит в том, что отсутствует вредное воздействие на экосистему. Ядовитые вещества не распыляются снаружи, а их количество минимально. Метод полностью безопасен для домашних животных и людей. Если инъекции проводятся по системе Арборжет, то из деревьев ничего не «торчит», невозможно случайно оторвать или съесть емкости с действующим веществом, как это часто бывает с инъекциями по системе Муже (Mauget) – собаки кусают торчащие из дерева бутылочки. Мы рекомендуем систему Арборжет еще и потому, что она лучше подходит для хвойных деревьев, т.к. препараты вводятся под кору под давлением.

Пролив почвы инсектицидами против хермеса бесполезен. Этот метод причиняет растениям и человеку больше вреда, чем пользы.

Стоит упомянуть и об улучшении условий произрастания деревьев. Здоровые и сильные растения реже подвергаются атакам вредителей. Об этом стоит позаботиться еще на этапе посадки – чем лучше будут подходить условия растению (увлажненность и плодородие почв, освещенность, механический состав почв и др.), тем сильнее будет дерево и тем меньше потребуется усилий для поддержания его здоровья и декоративных качеств.

Возможно, вас заинтересует:

Вредители сосны Читать полностью Желтая хвоя на соснах Читать полностью Вредители ели Читать полностью Болезни сосен Читать полностью Лечение деревьев при помощи инъекций Читать полностью Обработка деревьев и кустарников от болезней и вредителей Читать полностью Хвойные деревья: болезни и лечение Читать полностью Химические средства против вредителей деревьев Читать полностью Защита крупномерных деревьев при пересадке Читать полностью Услуги лесопатолога Читать полностью

Народные средства

Тля на хвойных растениях является настоящим бедствием. Отсутствие активных действий приводит к болезни культур, заражению всего земельного участка. Бороться с насекомыми можно препаратами, приготовленными по народным рецептам.

Народные средства

Бороться с тлей на елке можно чесноком, обвязывая стволы поясом из чесночных стрелок, мятой, высаживая ее возле деревьев.

Эффективными средствами также являются:

Следует обратить внимание на наличие муравейников на земельном участке. Кроме огромной пользы, которую приносят эти труженики, они занимаются вредительством – распространяют тлю. Выделяемый ею секрет является деликатесом для муравьев. Чтобы избавиться от тли необходимо уничтожить и муравьев.