смешение букв на письме указывает на то что пишущий

Специфические ошибки на письме (информация для родителей)

Для того, чтобы разбираться в специфике работы логопеда, а также чтобы отграничить ошибки, не требующие логопедической помощи, разберемся, что же такое дисграфия, и какие именно (специфические) ошибки на письме у учащихся называются дисграфическими.

Некоторые учителя считают дисграфические ошибки нелепыми и объясняют их личностными качествами учеников: неумением слушать объяснение учителя, невнимательностью на письме, небрежным отношением к работе и др.

На самом деле в основе этих ошибок лежат более серьезные причины: несформированность фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи.

1.Отграничение речевых единиц.

Раздельное написание частей слова чаще всего, если:

1) приставка или начальная буква или слог напоминают предлог, союз, местоимение (и дут, я сный, с мотри);

2) при стечении согласных (б рат, поп росил, п челы).

2.Ошибки звукового анализа.

Несформированность действия звукового анализа проявляется в письме в виде следующих типов специфических ошибок: пропуск, перестановка, вставка букв либо слогов.

Перестановки букв и слогов являются выражением трудностей анализа последовательности звуков в слове, напр. «корвом» (ковром), «плюшегово» (плюшевого), «он» (но), «зиам» (зима), «довр» (двор).

3.Обозначение мягкости согласных.

Нередко дети не различают твердое и мягкое звучание согласных. Ошибки типа: «патка» (пятка), «клуква» (клюква), «клон» (клен). Но не путать с ошибками типа: «кльон», «мьата». Они свидетельствуют о том, что ребенок мягкость слышит, но не научился правильно её обозначать.

1) звонкие и глухие парные согласные в четкой позиции (исключаются случаи оглушения и озвончения звуков)

Т-Д тавно, долстый, ситит

С-З вазилек, позуда, саснуть

П-Б бодарил, балатка, пельё, польшие

Ш-Ж вержина, ужибла, шдёт, шук

К-Г клавный, досга, собага

Ф-В картовель, фьюга, ковта, ворточка

2) лабиализованные гласные

О-У рочей, голобь, дедошка

Ё-Ю клёква, утюнок, лёбит

Г-К-Х черемуха, гороговый, за голмом

Р-Л хородный, смерый, лабота

Й-Л тут бывалет и солька (тут бывает и сойка)

С-Ш пушиштый, шушим, гнёздыско

З-Ж жажги, скажал, зелезо

С-Щ сенок, сётка, нещёт

Ч-Щ роча, пича, щасто, стущал

Ч-Ц граци, птичи, синича

Ч-Т учичель (утитель), черчит

Ц-Т цвецёт, цюльпан, пцицы, заняция

Ц-С куриса, улиса, рельцы

б) Смешения букв по оптическому (кинетическому) сходству не связаны с особенностями произношения или неразличением звуков:

О-А (под ударением) бонт, журовль, клоссная, ураки, страйка

Б-Д людит, убача, дольшой, ядлоки

И-У прурода, криглый, дедишка, кист

П-Т стасли, стисывать, пемнеет, тётлая

Х-Ж можнатые, вехливый, дорохки

Г-Р (заглавные) Гечка, Габота, Ролод

В указанных заменах обращает на себя внимание совпадение начертания первого элемента взаимозаменяемых букв. Написав первый элемент, ребенок не сумел далее дифференцировать тонкие движения руки с замыслом: либо неправильно передал количество однородных элементов (л-м, п-т, и-ш), либо ошибочно выбрал последующий элемент (и-у, б-д).

Подобные ошибки не следует воспринимать как безобидные «описки», ведь они могут повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения, хотя шрифт рукописный и печатный различен (размываются» неокрепшие ещё связи между звуком и буквой).

а) в пределах слова: магазим, за зашиной

б) в пределах словосочетания: у деда Модоза

в) в пределах предложения: Девочка кормила петуха и курм.

а) в пределах слова: на девевьях, дод крышей

б) в пределах словосочетания, предложения: Жукчат ручейки. У насть (нас) дома есть.

Возможна персеверация, антиципация слога (слова): стутупали (ступали), мелго (много) мелкой рыбы.

Смешение букв на письме указывает на то что пишущий

В статье рассматриваются особенности формирования письма у младших школьников.

Нужны занятия с логопедом?

Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования письма у младших школьников. Раскрываются причины несформированности графо-моторной функции младших школьников. Разработаны и представлены основные приемы и направления работы по формированию графо-моторных навыков у младших школьников.

Письмо представляет собой сложную форму речевой деятельности, многоуровневый процесс. В нем принимают участие различные анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный. Между ними в процессе письма устанавливается тесная взаимосвязь и взаимообусловленность. Структура этого процесса зависит от этапа овладения навыком, задач и характера письма. Письмо тесно связано с процессом устной речи и осуществляется только на основе достаточно высокого уровня ее развития.

Процесс письма взрослого человека является автоматизированным и отличается от характера письма ребенка, овладевающего этим навыком.

Многими исследователями (О. А. Токаревой, М. Е. Хватцевым, Р.И. Лалаевой и др.) разработаны классификации дисграфий, описаны причины нарушения письма, предложены направления и методы работы по коррекции дисграфий.

Но, с каждым годом увеличивается количество детей, страдающих разными вида-ми дисграфий, а порою, у одного ребёнка обнаруживаются сразу несколько видов дисграфий.

У младших школьников с несформированным графо-моторным навыком обнаруживается ряд особенностей формирования графо-моторной функции, которые выражаются в задержке ее развития. У детей с несформированным графо-моторным навыком крайне медленно вырабатывается стабильная двигательная формула буквы (кинема). Изображение каждой буквы происходит неавтоматизированно, требует отдельного сознательного контроля. При безотрывном письме качество букв резко ухудшается, теряются или «размываются» их дифференцированные признаки. Поэтому дети, чтобы писать по возможности разборчиво, каждую букву изображают отдельно. Во всех случаях отмечается крайне неровный, «корявый», нестабильный почерк. Буквы разного размера и разного наклона. В ряде случаев усваивается неверный ход движения руки при изображении букв, что делает невозможным безотрывное письмо [2,с.30]. В такой ситуации учащиеся не могут самостоятельно сформировать графо-моторный навык письма.

Особенности формирования графо-моторного навыка дают основания утверждать о необходимости коррекционного воздействия для устранения этих нарушений и развития графо-моторной координации у младших школьников с кинетическими ошибками (диспраксической дисграфией). Данный вид коррекционной работы очень важен, так как задержка формирования графо-моторной координации резко повышает вероятность возникновения у этих детей трудностей формирования навыка письма, что ведёт к неуспеваемости по русскому языку.

Графо-моторные движения при письме совершаются с большим напряжением, скованно. В результате рука у ребенка быстро устает. Письмо становится медленным по темпу. Характерно, что в первом классе почерк у таких детей сравнительно лучше и буквы разборчивее, чем в более старших классах. Это связано с тем, что в 1-м классе ребенок имеет достаточно времени, чтобы вырисовывать каждую букву отдельно. Уже в 3-м классе требуемая скорость письма такова, что делает это невозможным. Так как автоматизированный навык не вырабатывается, то ускорение письма резко ухудшает его качество.

При клиническом исследовании у таких детей обнаруживается нарушение пальцевого праксиса. При выполнении графо-моторных тестов выявляется инертность в переключении с одной двигательной формулы на другую. Конструктивные навыки обычно неплохо развиты, но невербальные интеллектуальные способности ниже вербальных. По мнению Корнева А.Н., замены букв в письме у таких детей возникают вследствие инертности двигательного стереотипа. Наличие у двух или нескольких букв одинаковых начальных элементов провоцирует ошибку в виде смешения этих букв. Аналогичен механизм недописывания элемента буквы при наличии такого же у соседней.

Нередко, так же как при других формах дисграфии, акт письма осложняется слабостью блока программирования и контроля, трудностью распределения когнетивных ресурсов и внимания между моторными, фонематическими и орфографическими операциями.

В широкой распространенности подобных смешений отрицательную роль играет также неправомерное методическое требование «безотрывного» написания слов с первых недель обучения детей в 1-м классе. Стадия поэлементного написания букв практически отсутствует. Умение вносить предварительные поправки по ходу письма (до совершения ошибки) может быть выработано лишь при грамотной разработке системы графических упражнений в букварном периоде.

Таким образом, можно сказать, что кинетические ошибки по И.Н. Садовниковой и диспраксическая дисграфия по А.Н. Корневу – это одно и то же. Смешения букв по кинетическому сходству носят закономерный и стойкий характер, снижают в целом качество письма и чтения, имеют выраженную тенденцию к росту и при отсутствии профилактических и коррекционных мер тормозят развитие речемыслительной деятельности школьников.

В процессе логопедической практики, мне стало очевидно, что необходимо разрабатывать профилактические приёмы и коррекционно-логопедические направления и методы по преодолению нового вида нарушения письма.

С целью изучения письма детей, которые допускают кинетические ошибки, что свидетельствует о наличии у этих учащихся кинетической дисграфии, мною было про-ведено экспериментальное исследование.

Исследование проводилось на базе СОШ № 190, г. Москва. Сначала было проведено обследование, направленное на выявление уровня сформированности зрительного восприятия и графо-моторных ошибок у младших школьников с НВОНР.

Для выявления сформированности зрительного анализа и синтеза были использовали 5 проб с оптически сходными буквами: в наложенном, заштрихованном, недописанном, пунктирном, зеркальном изображении.

Для выявления сформированности графо-моторного навыка был проведён диктант, в который были включены слова с кинетически сходными буквами.

При написании диктанта на выявление кинетических ошибок э.г., большинством детей было допущено не менее 2-х ошибок на буквы по кинетическому виду, что свидетельствует о недостаточной сформированности кинетической стороны двигательного акта.

По результатам исследования зрительного восприятия был сделан вывод, что у всех детей э.г. зрительное восприятие снижено по сравнению с зрительным восприятием детей из к.г. Дети с низким уровнем сформированности зрительного гнозиса выполняли задания значительно медленнее, чем дети с высоким уровнем сформированности зрительного восприятия, что особенно негативно сказывается на процессе обучения этих детей.

Результаты констатирующего эксперимента поставили задачу найти и применить наиболее эффективную систему логопедических упражнений. Опираясь на направления и приемы работы, разработанные И.Н. Садовниковой, Л.Н. Ефименковой, мною

были подобраны упражнения для работы с детьми с кинетической дисграфией, с целью коррекции зрительного гнозиса и графо-моторной координации.

1. Формирование зрительно-пространственных представлений, зрительного анализа и синтеза.

2. Развитие навыка соотнесения воспринятой фонемы на слух с графемой, т.е. слухового образа буквы с начертанием её на письме.

3. Формирование графо-моторного навыка.

Ошибки на уровне буквы и слога

Это наиболее многочисленная и разнообразная по типам группа ошибок. Рассмотрим в первую очередь ошибки, отражающие трудности формирования фонематического (звукового) анализа; затем — ошибки фонематического восприятия (т.е. дифференциации фонем), а далее — ошибки иной природы.

Ошибки звукового анализа

Д.Б.Эльконин определял звуковой анализ как действие по установлению последовательности и количества звуков в составе слова. В.К.Орфинская выделяла простые и сложные формы фонематического анализа, среди которых — узнавание звука среди других фонем и вычленение его из слова в начальной позиции, а также полный звуковой анализ слов. Простые формы анализа формируются в норме спонтанно — до поступления ребенка в школу, а сложные — уже в процессе обучения грамоте. Несформированность действия звукового анализа проявляется в письме в виде следующих типов специфических ошибок: пропуск, перестановка, вставка букв либо слогов.

Пропуск свидетельствует о том, что ученик не вычленяет в составе слова всех его звуковых компонентов, например «снки» — санки, «кичат» — кричат. Пропуск нескольких букв в слове есть следствие более грубого нарушения звукового анализа, приводящего к искажению и упрощению структуры слова: здоровье — «дорве», брат — «бт», девочка — «девча», колокольчики — «калкочи».

По нашим наблюдениям, пропуску буквы и слога до некоторой степени способствуют следующие позиционные условия:

а) встреча двух одноименных букв на стыке слов: «ста(л) лакать, прилетае(т) только зимой, живу(т) дружно». В последнем случае по нормам орфоэпии произносится «живуд дружно», т.е. имеет место регрессивная ассимиляция;

Вставки гласных букв наблюдаются обычно при стечении согласных (особенно, когда один из них взрывной): «шекола», «девочика», «душиный», «ноябарь», «дружено», «Александар». Эти вставки можно объяснить призвуком, который неизбежно появляется при медленном проговаривании слова в ходе письма и который напоминает редуцированный гласный.

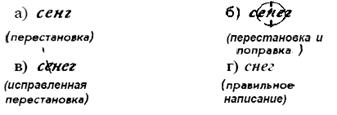

Внешне с этими вставками сходны нижеследующие примеры, однако в них отмечается одна особенность: «вставленной» оказывается гласная, уже имеющаяся в составе слова, например: «дуружно», «в лесоко», «на речуку», «в укуклы». В отдельных случаях подобное повторение происходит с согласной: «гулямем», «сахахрный» и др. Подобная «вставка» есть, по нашему мнению, отражение колебаний школьника при передаче последовательности звуков в слове, когда в письме отразились одновременно и не замеченная ребенком ошибка, и правильное написание. На это указывает всегда симметричное расположение вставленной буквы: ярече, на речуку, сахахрный, деверь. Диктуемое слово звучит доли секунды, ребенку сложно уловить мгновенное чередование фонем, их точную последовательность. Сравним аналогичное написание с последующим исправлением ошибки самим пишущим — когда включена операция контроля:

В последние годы у младших школьников стали обнаруживаться ошибки, которые нельзя отнести ни к одному из известных типов, а именно: в словах, начинающихся с прописной буквы, первая буква воспроизводится дважды, но во второй раз уже в виде строчной — Аавгуст, Рручей, Сскоро, Ггрибы,, Оосень, Рребята. Эти ошибки — результат механического закрепления графо-моторных навыков, к которому привели первоклассников письменные упражнения в «Прописях», где предлагаются для письма образцы букв в следующем виде: Вв, Лл, Сс, Ии, Ёё, Хх, Ээ.

Нередко учителя проводят по этому принципу написание всех остальных букв алфавита, Сдвоенное написание закрепляется в двигательной памяти детей и сохраняется в их письме в последующие годы.

Если сравнить ошибки типа «Аавгуст», «дружено» и «дуружно», можно убедиться, что, хотя все они формально подпадают под категорию «вставки», природа этих ошибок различна, а потому они требуют разных методов искоренения. Последний пример должен быть отнесен к разряду перестановок, и тогда школьника следует тренировать в анализе последовательности звуков в постепенно усложняющихся комплексах (слогах, словах). В первом случае нужно устранить саму возможность механической тренировки в написании сдвоенных букв, а во втором случае — уточнять в проговаривании звуковой состав слова.

Таким образом, при выборе наиболее целесообразных приемов коррекции логопед не может ограничиться формальной классификацией ошибок. Необходимо установить истоки ошибок с учетом всей совокупности специфических ошибок, характерных для каждого ученика.

Ошибки фонематического восприятия

В основе таких ошибок лежат трудности дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. В устной речи недифференцированность фонем ведет к заменам и смешениям звуков. Применительно к письму мы в подобных случаях обнаруживаем смешение букв, но не замену, что означало бы полное исключение из письма одной из смешиваемых букв, чего не происходит. Смешение букв указывает на то, что пишущий выделил в составе слова определенный звук, но для его обозначения выбрал несоответствующую букву. Это может иметь место при:

§ нестойкости соотнесения фонемы с графемой, когда не упрочилась связь между значением и зрительным образом буквы;

§ нечетком различении звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство.

По акустико-артикуляционному сходству смешиваются обычно следующие фонемы: парные звонкие и глухие согласные; лабиализованные гласные; сонорные; свистящие и шипящие; аффрикаты смешиваются как между собой, так и с любым из своих компонентов. Приводим примеры смещений в письме школьников.

Звонкие и глухие парные согласные в четкой позиции (т.е. исключаются случаи оглушения звонких и озвончения глухих в соответствии с орфоэпическими нормами):

Г — К — «долко», «клавный», «досга», «кокда», «собага», «груглый», «уколок».

В — Ф — «портвель», «ворточка», «картовель», «вавли», «фьюга», «ковта».

О — У — «звенит рочей», «по хрупкумульду», «сизый голобь», «дедошка».

Ё — Ю — «клёква», «лёбит», «замюрзли», «тюплый», «салёт», «самолют», «перелютные птицы», «висело ружью».

Г — К — X — «черёмука», «колгоз», «гороговый», «за голмом». Сонорные:

Р — Л — «хородный», «смерый», «провеляр», «крюч», «лабота».

Й — Л’ — «тут бывалети солька» — тут бывает и сойка.

Свистящие и шипящие:

С — Ш — «шиски», «восли», «шушим», «шажали», «пушиштый», «гнёздыско».

3— Ж — «жажгли», «скажал», «излозение», «привежли», «зелезо», «прузына».

С — Щ — «нещёт», «сенок», «сетка».

Ч — Т — «черчит», «утитель», «Жутька», «вместе играч»,

Смешение букв по кинетическому сходству

Исследователи традиционно объясняют любые смешения либо акустико-артикуляционным сходством фонем, либо оптическим сходством букв — равно для чтения и письма. Включение в акт письма еще одного анализатора — двигательного — расценивается лишь как необходимое средство обеспечения технической стороны письма. Между тем, было бы неправильно не учитывать качественную перестройку, которая происходит в ассоциативной цепи слухо-речедвигательных и зрительно-двигательных представлений, обеспечивающих процесс письма. Нам удалось установить новый тип специфических ошибок — смешение букв по кинетическому сходству.

Буквы рукописного шрифта — это различные комбинации определенных элементов, принятых в графической системе данного языка. Мы выделили группу оптически сходных букв славянской графики (их сходство особенно усиливается в условиях скорописи). Затем мы сопоставили пары оптически сходных букв с наиболее часто смешиваемыми (попарно же) буквами в письме школьников; эти последние пары смешиваемых букв не связаны с особенностями произношения и не подпадают ни под одну из известных категорий ошибок. При этом выявлена большая распространенность смешения букв, представленных в правой части таблицы Nil, в то время как смешения оптически сходных букв в письме учащихся массовой школы не обнаруживается.

Рассмотрим примеры смешения в письме букв по кинетическому сходству:

По-видимому, решающую роль играет тождество графо-моторных движений «на старте» каждой из смешиваемых букв. А буквы оптически сходные имеют разные отправные точки при их начертании и в письме школьников не смешиваются (эти точки выделены в таблице №1).

Таблица №1

Контроль за ходом двигательных актов во время письма осуществляется благодаря зрительному восприятию и костно-мышечным ощущениям (кинестезиям). Умение оценивать правильность начертания букв на основе кинестезии позволяет пишущему вносить поправки в движения еще до совершения ошибок. При несформированности кинетической и динамической стороны двигательного акта у младших школьников кинестезии не могут иметь направляющего значения, и тогда происходит смешение букв, начертание первого элемента которых требует тождественных движений. С переходом на стадию связного письма отмечается значительный рост числа таких ошибок, что связано с убыстрением темпа письма и увеличением объема письменных работ. В широкой распространенности подобных смешений играет отрицательную роль также неправомерное методическое требование «безотрывного» написания слов с первых недель обучения детей в 1-ом классе. Стадия поэлементного написания букв практически отсутствует. Умение вносить предварительные поправки по ходу письма (до совершения ошибки) может быть выработано лишь при четкой разработке системы графических упражнений в букварном периоде.

Смешение букв по кинетическому сходству не следует воспринимать как безобидные «описки» на том основании, что они не связаны ни с произносительной стороной речи, ни с правилами орфографии. Такие ошибки могут повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения, хотя конфигурация букв рукописного и печатного шрифта различна. Этот феномен имеет под собой то основание, что у школьников при указанных смешениях «размываются» неокрепшие еще связи между звуком и буквой: между фонемой и артикулемой — с одной стороны, и графемой и кинемой — с другой. Вот примеры ошибок чтения учеников 2-3 кл.: «жолодная зима», «поле хелтеет», «и давай Машу обнумать», «тяжелая радота», «дни столи короче» и т.д. (на материале печатных текстов).

Таким образом, смешения букв по кинетическому сходству носят закономерный и стойкий характер, снижают в целом качество письма и чтения, имеют выраженную тенденцию к росту и при отсутствии профилактических и коррекционных мер тормозят развитие речемыслительной деятельности школьников.

Своеобразное искажение фонетического наполнения слов возникает в устной и письменной речи по типу явлений прогрессивной и регрессивной ассимиляции и носит соответственно названия: персеверации (застревание) и антиципации (упреждение, предвосхищение): согласный, а реже — гласный — заменяет вытесненную букву в слове.

Примеры персевераций в письме:

а) в пределах слова: «магазим», «колхозниз», «за зашиной» (колхозник, машиной);

б) в пределах словосочетания: «у деда Модоза»;

в) в пределах предложения: «Девочка кормила петуха и курм»: Примеры антиципации в письме:

а) в пределах слова: «на девевьях», «дод крышей», «с родмыми местами».

Возможна персеверация и антиципация слога (и даже слова): «стутупали» — ступали, «спуспуклись» — спускались; «мелго мелкой рыбы» — много мелкой рыбы. В основе ошибок указанных двух видов лежит слабость дифференцировочного торможения.

Методический материал. Дисграфия. Основные признаки

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

ДИСГРАФИЯ. ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ.

Важнейшей предпосылкой полноценного развития и обучения младших школьников является правильная устная и письменная речь.

Частичное расстройство процессов письма обозначают термином дисграфия. У младших школьников основным симптомом является наличие стойких специфических ошибок, возникновение которых не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения. В отечественной литературе распространена концепция Р.Е. Левиной, трактующей нарушения письма как проявление системного нарушения речи, как отражение недоразвития речи во всех её звеньях.

При дисграфии требуется длительная и систематическая логопедическая работа. Поэтому логопед должен уметь своевременно и правильно выявить структуру дисграфии, тяжесть дефекта речевого развития и его причину.

Основными симптомами дисграфий являются специфические ( т.е. не связанные с применением орфографических правил) ошибки, которые носят стойкий характер. Выделяют три группы специфических ошибок:

— ошибки на уровне буквы и слога;

— ошибки на уровне слова;

— ошибки на уровне предложения (словосочетания).

Ошибки на уровне буквы и слога

Сюда относятся в первую очередь ошибки, отражающие трудности формирования фонематического (звукового) анализа.

Затем – ошибки фонематического восприятия (т.е. дифференциации фонем), а далее – ошибки другой природы.

Ошибки звукового анализа

Д.Б. Эльконин определял звуковой анализ как действие по установлению последовательности и количества звуков в составе слова. Несформированность действия звукового анализа проявляется в письме в виде следующих типов специфических ошибок: пропуск, перестановка, вставка букв либо слогов.

Вставки гласных букв наблюдаются обычно при стечении согласных: «шекола», «девочика», «душиный», «ноябарь», «дружено», «Александар». Эти вставки можно объяснить призвуком, который неизбежно появляется при медленном проговаривании слова в ходе письма и который напоминает редуцированный гласный.

В последние годы у младших школьников стали обнаруживаться ошибки, которые нельзя отнести ни к одному из известных типов, а именно: в словах, начинающихся с прописной буквы, первая буква воспроизводится дважды, но во второй раз уже в виде строчной –Аавгуст,Рручей, Сскоро, Ггрибы, Оосень, Рребята.

Эти ошибки – результат механического закрепления графо-моторных навыков, к которому привели первоклассников письменные упражнения в «Прописях», где предлагаются для письма образцы букв в следующем виде. –Вв, Лл, Сс, Ии, Ёё…..

Ошибки фонематического восприятия

В основе таких ошибок лежат трудности дифференциации фонем, имеющих акустико-артикуляционное сходство. В устной речи недифференцированность фонем ведёт к заменам и смешениям звуков. Применительно к письму мы в подобных случаях обнаруживаем смешениям звуков. Применительно к письму мы в подобных случаях обнаруживаем смешение букв, но не замену, что означало бы полное исключение из письма одной из смешиваемых букв, чего не происходит. Смешение букв указывает на то, что пишущий выделил в составе слова определенный звук, но для его обозначения выбрал несоответствующую букву. Это может иметь место при:

— нестойкости соотнесения фонемы с графемой, когда не упрочилась связь между значением и зрительным образом буквы;

— нечетком различении звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство.

По акустико-артикуляционными сходству смешиваются обычно следующие фонемы: парные звонкие и глухие согласные; лабиализованные гласные; сонорные; свистящие и шипящие; аффрикаты смешиваются как между собой, так и с любым из своих компонентов. Приводим примеры смещений в письме школьников.

Звонкие и глухие парные согласные в четкой позиции ( т.е. исключается случаи оглушения звонких и озвончения глухих в соответствии с орфоэпическими нормами):

З – С «кослик», «вазилёк».

Б – П «попеда», «бодарил»

Г – К «долко», «клавный»

В – Ф «портвель», «ворточка»

О – У «звенит речей», «по хрупкуму льду»

Г – К – Х «черёмука», «колгоз»

Р – Л «хородный», «смерый»

Свистящие и шипящие:

З – Ж «жажгли», «скажал»

Ч – Ц «сквореч», «грации»

Ч – Т «черчит», «утитель»

Ц – С «рельцы», «куриса»

Смешение букв по кинетическому сходству

Любые смешения традиционно объясняются либо акустико- артикуляционным сходством фонем, либо оптическим сходством букв – равно для чтения и письма.

Вот примеры смешения в письме букв по кинетическому сходству:

о-а «бонт», «куполся»,»ураки».

б-д «людит», «рыдоловы», «убача».

и-у «прурода», «села миха», «на береги».

т-п «стасли», «стешил», «спанция».

х-ж «еха», «можнатые», «дорохки».

л-я «февраяь», «кяюч», «весеяо».

г-р «гечка», «габота над ошибками», «ролодный».

В указанных заменах обращает на себя внимание совпадение начертания первого элемента взаимозаменяемых букв. Написав первый элемент,ребёнок не сумел далее дифференцировать тонкие движения руки в соответствии с замыслом: он либо неправильно передал количество однородных элементов( л-м, я-т, и-ш), либо ошибочно выбрал последующий элемент (у-и, г-р, б-д).С переходом на стадию связного письма отмечается значительный рост числа таких ошибок, что связано с убыстрением темпа письма и увеличением объёма письменных работ.

Смешение букв по кинетическому сходству не следует воспринимать как безобидные «описки» на том основании, что они не связаны ни с произносительной стороной речи,ни с правилами орфографии. Такие ошибки могут повлечь за собой снижение качества не только письма, но и чтения, хотя конфигурация букв рукописного и печатного шрифта различна. Этот феномен имеет под собой то основание, что у школьников при указанных смешениях «размываются» неокрепшие ещё связи между звуком и буквой.

«жолодная зима», «поле хелтеет», «и давай Машу обнумать», «тяжёлая радота».

Таким образом, смешения букв по кинетическому сходству носят закономерный и стойкий характер, снижают в целом качество письма и чтения, имеют выраженную тенденцию к росту и при отсутствии профилактических и коррекционных мер тормозят развитие речемыслительной деятельности школьников.

Своеобразное искажение фонетического наполнения слов возникает по типу явлений прогрессивной и регрессивной ассимиляции и носит соответственно названия: персеверации ( застревание) и антиципации (предвосхищение): согласный, а реже – гласный – заменяет вытесненную букву в слове.

Примеры персевераций в письме:

а) в пределах слова: «магазим», «колхозниз», «за зашиной».

б) в пределах словосочетания: «у деда Модоза».

в) пределах предложения: «Девочка кормила петуха и курм».

Примеры антиципации в письме:

а) в пределах слова: « на девевьях», «дод крышей», «с родмыми местами».

б) в пределах словосочетания, предложения: «Жукчат ручейки», «Жалобко замяукал котёнок» жалобно».

В основе ошибок указанных двух видов лежит слабость дифференцировочного торможения.

Ошибки на уровне слова

Несовпадение норм устной и письменной речи вносит трудности в начальное обучению письму. Написание обнаруживает такой дефект анализа и синтеза слышимой речи, как нарушение индивидуализации слов: ребенок не сумел уловить и вычленить в речевом! потоке устойчивые речевые единицы и их элементы. Это ведет к слитному написанию смежных слов либо к раздельному написанию частей слова.

Раздельное написание частей слова наблюдается чаще всего:

когда приставка, а в бесприставочных словах начальная буква или слог напоминает предлог, союз, местоимение («и дуг», «на чалось», я сный»).

при стечении согласных из-за их меньшей артикуляторной слитности происходит разрыв слова «б рат», «поп росил», «д ля». Многочисленные ошибки типа «по дкроватью», «по дстолом» и т.п. объясняются фонетическими особенностями слогораздела на стыке предлога и следующего слова.

Слитно обычно пишутся служебные слова (предлоги, союзы) с последующим или предыдущим словом «ветки елии сосны», «кдому, надерево». Нередки случаи слитного написания двух самостоятельных слов и более: «быличудные дни», «кругомтихо», «всядетвора».

Случаи грубого нарушения звукового анализа находят выражение в контаминациях слов: лепят бабу – «лептбау», была зима – «блзм».

Морфемный аграмматизм обнаруживается в операции словообразования. Так, при попытке подбора проверочных слов для прояснения конечного согласного слова создаются несвойственные языку образования: лад – «ледик», мед – «медик».

Нарушение функции словообразования обнаруживается особенно явственно при образовании прилагательного от существительного, например: цветок, растущий в поле – «пеленой цветок», «в воде – «водной цветок».

Ошибки на уровне предложения

На начальном этапе обучения дети с трудом усваивают членимость речевых единиц, что отражается в отсутствии обозначения границ предложений – заглавных букв и точек, например: «гуси вышли изадворв пошли на пруд встали на берик посмотрели на пруд на пруду водынету».

В определённой мере подобное написание объясняется тем, что поначалу внимание ребёнка не может продуктивно распределяться между многими задачами письма: техническими, логическими, орфографическими.Имеет значение и несформированность умения воспринимать интонационное оформление фраз, соотносить его с основными правилами пунктуации.

Основная масса специфических ошибок на уровне словосочетания и предложения выражается в так называемых аграмматизмах, т.е. в нарушении связи слов: согласования и управления. При составлении сообщения из слов необходимо умение удерживать исходные элементы в кратковременной памяти – для их синтеза, а не хранить в долговременной памяти комбинации слов.

Сужение объёма оперативной памяти приводит к ошибкам согласования и управления в операции составления сообщений из слов.

Приводим примеры таких ошибок:

«большая белая пятно», «ворона перезимовало», «уже зеленеет всходы».

Определённые трудности представляет оперирование однородными членами предложения, например: «Девушка была румяной, гладко причёсана», «Эта книга учит честности, смелости и уважать своих друзей».

Особенно многочисленны ошибки в употреблении норм управления: «Зима ждала, ждала прурода», «На ветки деревьях», «по дорожках сада», «сквозь деревьев».

Значительные трудности связаны с употреблением предлогов: их могут опускать, заменять, реже – удваивать, например: «вызвал доске», «играю из девочкой».

Подводя итоги, можно отметить, что для учащихся первых классов характерна несформированность лексико-грамматического строя языка и фонетико-фонематической стороны речи. Это выражается в бедности словарного запаса, неумении правильно строить предложения, грамматически правильно оформлять его, последовательно передавать содержание рассказа, выполнять анализ и синтез слов.

Учитывая, что первоклассники в течении года ещё не овладевают в достаточной степени техникой чтения и письма, я считаю, что коррекционную работу целесообразно начать с формирования фразы и связной речи. Эта работа предполагает расширение и совершенствование словарного запаса учащихся.

Слово рассматривается с точки зрения его лексического, грамматического и синтаксического значения.

Затем формируется понятие о предложении и проводится работа над его структурой, грамматическим и интонационным оформлением. Следующий этап – формирование связной речи. Это разные виды пересказа (подробный, выборочный, краткий, творческий).

Затем ученики осваивают умение составлять рассказы по серии картинок, по сюжетной картинке, по опорным словам, по предложенному плану.

И вся работа направлена на развитие фонематического восприятия. Уточняется представление ребёнка о том, что слово состоит из звуков, а звуки сливаются в слоги.

Очень важно, чтобы на начальном этапе дети усвоили, что такое звук речи, как он образуется, научились различать гласные и согласные звуки.

И уже после этого можно переходить к слоговому составу слова. Учеников знакомят со словами разной слоговой структуры, сначала с опорой на ритмический рисунок слова, потом на слогообразующую роль гласного. Основное здесь значение – умение выделять гласные звуки из слова. С этой целью проводятся структурные диктанты (рыба-ы,а), используется послоговое письмо с соответствием количества гласных и количеством слогов в слове.