роспись стен древняя греция

Роспись стен древняя греция

Из истории фресковой живописи

Фреска составляет целую эпоху в развитии живописи.

История не дает нам точных сведений о том, когда впервые началось применение извести в качестве связующего вещества живописных красок. Надо предполагать, однако, что уже в глубокой древности был использован простейший способ применения ее в живописном деле, заключающийся в непосредственном смешении ее в виде гашеной извести с красками.

По словам Витрувия, древние греки прекрасно знали и использовали связующие свойства извести в штукатурном деле. Внутри здания они наносили на стену штукатурку в два слоя, наружные же стены здания покрывали многослойными штукатурками, причем и в том и в другом случае поверхность их выглаживалась, что практиковалось уже в древнем Египте.

Римляне, усвоившие греческую культуру, заимствовали от греков и любовь их к украшениям наружных и внутренних стен зданий, причем наряду с окраской стен широкое применение у них находит и стенная живопись, о чем свидетельствуют сохранившиеся стенные росписи Помпеи.

Живопись по свежей штукатурке стала приобретать значительные размеры впервые у римлян, причем изображала различные сцены, ландшафты и пр. Фресковая живопись римлян мало похожа на итальянскую фреску времен Ренессанса. Связующим веществом красок в стенной живописи служили у римлян, кроме извести в чистом виде, соединения ее с животным клеем, казеином (в виде молока) или яичным белком, а также клей в чистом виде. Для укрепления самих слоев штукатурки в их растворы вводилось иногда молоко, чаще пемза – вещество вулканического происхождения.

История росписи по сырой штукатурки уходит своими корнями в историю древних восточных царств. Фрески повсеместно использовались в античных интерьерах Греции и Рима. Своего расцвета этот способ декорирования стен достиг в эпоху Высокого Возрождения благодаря гениальным итальянским мастерам той эпохи.

В настоящее время термином «фреска» могут называть любую стенную живопись, вне зависимости от её техники (а секко, темпера, живопись масляными, акриловыми красками и т. д.). Для обозначения непосредственной техники фрески иногда используют именование «буон фреска» или «чистая фреска».

Фреска, позволяющая создавать монументальные композиции, органично связанные с архитектурой, – одна из основных техник стенных росписей. Штукатурный грунт для фрески накладывается, как правило, в несколько слоев и состоит из гашеной извести, минеральных наполнителей (кварцевый песок, порошок известняка, дробленые кирпич или керамика); иногда в состав грунта включают органические добавки (солома, пенька, лён и т. п.). Наполнители предохраняют штукатурку от растрескивания.

В Древней Руси техника стенной росписи в основном была смешанная — живопись водными красками по сырой штукатурке дополнялась темперно-клеевой техникой (фон, верхние прописки) с различными связующими (яйцо, животные и растительные клеи).

В Европе в эпоху Возрождения владение искусством стенной росписи стало одним из важнейших мерил мастерства художника. Именно тогда в Италии фресковая живопись достигла своего наивысшего развития.

Античная фреска

Византия

Правила древней византийской фресковой живописи описаны в «Ерминии Дионисия Фурноаграфиота» иконописца Дионисия (XVII в.). Масштабность настенных росписей, выполняемых в Византии, требовала увеличения времени работы по свежему раствору. Уменьшилось до двух количество слоёв штукатурки, в раствор вместо толчёного мрамора вводились для нижних слоёв солома, для верхних — лён или пакля, хорошо удерживавшие влагу. Избежать трещин помогало выдерживание гашёной извести для раствора некоторое количество времени на воздухе. Верхний слой штукатурки наносился сразу на всю площадь, подлежащую росписи. Самый ранний пример византийской фресковой живописи (500—850 гг. н. э.) сохранился в римской церкви Санта Мария. Поверхность этой росписи была отполирована так же как и у древнеримских фресок, в дальнейшем византийские художники отказались от этого приёма.

Древняя Русь. Россия

В России образцы древнерусской фресковой живописи относятся к XI–XVII вв. Два памятника фресковой живописи – росписи Светогорского монастыря близ Пскова и Ферапонтова монастыря около г. Кириллова, выполненные выдающимися русскими мастерами, являются примерами классического периода древнерусской фрески.

Итальянская фреска

С XVI века в Италии распространилась «чистая» фреска без применения темперы. Традиции фрески в дальнейшем жили в декоративных росписях XVII-XVIII вв. В XIX веке к фреске обращались отдельные художники (представители стиля «модерн» и др.). В технике фрески работали многие прогрессивные художники XX века (А. Боргонцони в Италии, Д. Ривера в Мексике и др.).

Техника чистой фрески проигрывает в скорости по сравнению с живописью секко, но превосходит её в богатстве цветовой нюансировки, так как краски, наложенные на сырую штукатурку довольно быстро закрепляются, у художника есть возможность писать с применением лессировок без опасения размыть уже нанесённый красочный слой. По сравнению с секко роспись по-сырому гораздо более долговечна.

Работа по сырой штукатурке, так называемому «спелому раствору», который схватывается через десять минут довольно трудоёмка и требует сноровки и опыта: как только кисть, легко до этого скользящая, начинает «боронить» основание и «намазывать» краску, роспись прекращается, так как красочный слой уже не проникнет глубоко в основание и не закрепится. Слой штукатурки, оставшийся не записанным, срезается наискось наружу, новая часть приштукатуривается к предыдущему слою.

Во фресковой живописи возможны только незначительные исправления, переделать её нельзя: неудачные места просто сбиваются и процесс росписи повторяется. Приступая к работе, художник должен представлять, какими станут использованные им цвета после окончательного высыхания (через 7 — 10 дней). Обыкновенно они сильно высветляются, для того, чтобы понять, как будут они выглядеть после высыхания, краски наносятся на материал, обладающий сильной впитывающей способностью (рыхлую бумагу, мел, гипс, умбру).

С начала XVI века почти не применяется пропись фрески по сухому темперой, с этого момента начинается период господства чистой фрески (buon fresco). В этой манере работали все художники Высокого Возрождения, в том числе Рафаэль, Микеланджело, а позднее — Вазари, Тинторетто, Лука Джордано и Тьеполо.

XVIII — XIX вв.

Казеиново-известковая живопись получила широкое распространение и за пределами Италии — прежде всего в Германии и Испании. В этой технике работали Тьеполо (частично), Трогер, Гюнтер, Азам, Кноллер. Период господства этой техники закончился в начале XIX века.

Античная живопись, фреска

У нас нет образцов, чтобы судить о высших достижениях античной живописи. До нас не дошли шедевры прославленных греческих живописцев, чьи имена и названия работ известны благодаря трудам Павсания, Плиния Старшего и др., а также многочисленным стихотворным эпиграммам. Полностью погибла античная станковая живопись, хотя уже в классический период существовали пинакотеки (картинные галереи и хранилища произведений живописи).

Далее речь пойдет об античных фресках.

Поэтесса. Фреска предположительно изображает поэтессу Сапфо.

Фреска (от итал. fresche — свежий), aффреско (итал. affresco) — живопись по сырой штукатурке, одна из техник стенных росписей, противоположность «а секко» (росписи по сухому). При высыхании содержащаяся в штукатурке известь образует тонкую прозрачную кальциевую плёнку, делающую фреску долговечной. Выполняется художником-фрескистом.

Точная дата появления фресок неизвестна, но уже в период Эгейской культуры (2-е тыс. до н. э.) фресковая живопись получила широкое распространение. Это была живопись красками, где в качестве связующего использовались клей или казеин, а сама техника была близка к «а секко». Доступность исходных материалов (известь, песок, окрашенные минералы), относительная простота техники живописи, а также долговечность произведений обусловили большую популярность фресковых росписей в античном мире. В христианском искусстве фреска стала излюбленным способом украшения внутренних и (реже) внешних стен каменного храма.

В Древней Руси техника стенной росписи в основном была смешанная — живопись водными красками по сырой штукатурке дополнялась темперно-клеевой техникой (фон, верхние прописки) с различными связующими (яйцо, животные и растительные клеи).

В Европе в эпоху Возрождения владение искусством стенной росписи стало одним из важнейших мерил мастерства художника. Именно тогда в Италии фресковая живопись достигла своего наивысшего развития.

По свидетельству Витрувия, в Древней Греции для отделки наружных и внутренних стен сооружений использовалась известковая штукатурка в несколько слоёв с выглаженной до блеска поверхностью. От греков римляне переняли обычай окрашивать стены по штукатурке, позднее появилась и стенная роспись по свежеуложенному раствору, которая называлась in udo («по сырому»). Известковая штукатурка наносилась в семь слоёв, причём в нижние добавлялся песок, а в верхние — мраморная крошка. Для предотвращения появления трещин в растворы вводилось небольшое количество воды, при нанесении слои уплотнялись. Крепость покрытия достигалась добавлением молока, толчёного кирпича, пемзы и, в редких случаях, пеньки, соломы. Так в стенных росписях Помпеи обнаружена пемза, причём не только в штукатурке, но и в красочных слоях, где она применялась в качестве белил. Нанесение штукатурки в несколько слоёв позволяло замедлить процесс её высыхания, и следовательно, увеличить время работы по сырой поверхности. Выбор связующих веществ для красок диктовался видом применяемых пигментов. В качестве связующего использовались животный клей, чистая известь и её смеси с казеином, яичным белком, клеем. Витрувий для сохранности росписи советовал после высыхания фрески покрывать её поверхность смесью масла с воском с последующим нагреванием и промоканием растопленного воска.

Портрет пекаря Теренция Неона и его жены. Фреска из Помпей (Дом Теренция Неона, VII, 2, 6). Неаполь, Национальный археологический музей.

Аполлон с кифарой. Фреска времен Римской империи из дома императора Августа. Рим, музеи Палантина.

Европа верхом на быке.

Нарцисс, любующийся на свое отражение в воде

Геракл борется со львом. Помпеи.

Сапфо. Фрагмент античной фрески.

Богиня победы Ника

Диана (или Персефона) с луком и стрелами. Фрагмент фрески из Стабий. 1 в. до н.э.

Флора (Весна) или Диана. Фрагмент фрески из Стабий. 1 в. до н.э..

Леда и лебедь. Фреска из Стабий (кубикул виллы Ариадны). Неаполь, Национальный археологический музей.

Беседующие женщины. Геркуланум, 3-й век до н.э

Хирон обучает Ахилла игре на лире. Римская фреска из Базилики в Геркуланеуме. Неаполь, Национальные музей и галерея Каподимонте.

Жертвоприношение Ифигении. Фреска из дома Трагического поэта в Помпеях, I в. н.э. Неаполь, Национальный музей.

Ифигения в Тавриде. Фреска из дома Трагического поэта в Помпеях, I в. н.э. Неаполь, Национальный музей.

Брисеиду уводят от Ахилла. Фреска из дома Трагического поэта в Помпеях, I в. н.э. Неаполь, Национальные музей и галерея Каподимонте.

Торговка амурами. Вилла Ариадны. Середина I в. н.э.

Крылатый дух. Помпеи, 45-79 гг.

Фрикс, летящий на златоруном баране и упавшая в море его сестра Гэлла. Помпеи

Медея. Римская фреска, I в. до н.э.

Младенец Геракл, убивающий змей и наблюдающая за этим Алкмена. Помпеи, дом Ветии.

Кузнецы за работой.

Хирургическая операция. Воин, которому делают операцию, легендарный Эней. Фреска из Помпеи. I век.

Апеллес. Афродита Анадиомена, Помпеи

Катехесис (Наставление). Вилла Мистерий близ Помпей, I век до н.э.

Омовение рук. Вилла Мистерий близ Помпей, I век до н.э.

Танец с кроталанами. Вилла Мистерий близ Помпей, I век до н.э.

Одевание перед божественным бракосочетанием. Вилла Мистерий близ Помпей, I век до н.э.

Живопись в эпоху Древнего мира

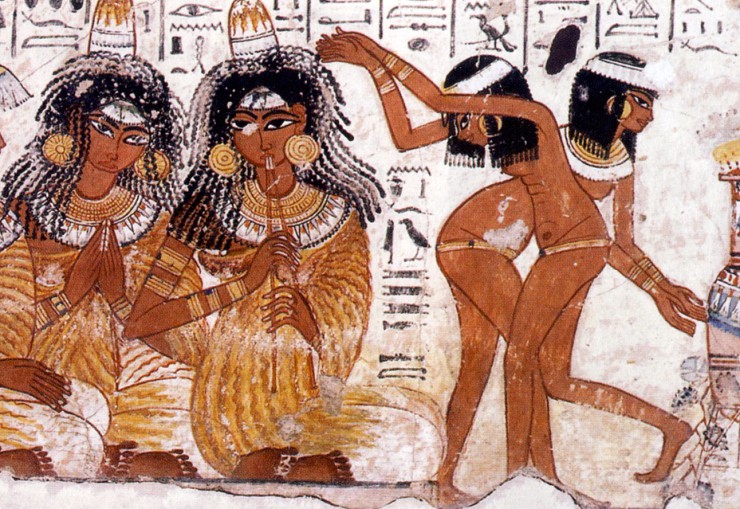

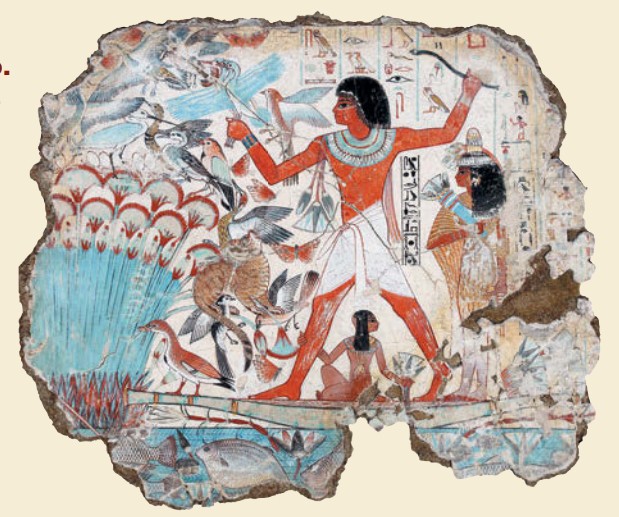

Широкое распространение живопись имела и в уже более развитых культурах Древнего мира. До наших дней сохранились прекрасные росписи храмов и гробниц Древнего Египта, фрески, созданные представителями крито-минойской цивилизации и живописные произведения мастеров эпохи Античности.

Живопись Древнего Египта (4 тыс. до н. э. – 4 в. н. э.) имела свои характерные особенности, поскольку создание изображений здесь было всегда подчинено строгим правилам, так называемому канону. Например, лицо человека или божества было принято изображать в профиль, так же как руки и ноги, а верхнюю часть туловища – анфас. В те времена художники не умели еще передавать игру цвета и изображать полутона. Основными цветами были белый, черный, красный, синий, желтый и зеленый.

Краски изготавливались из минералов – извести, древесного и каменного угля, железной и медной руды, и долго не теряли своей яркости. Чтобы росписи сохранялись дольше, их покрывали слоем смолы. Живопись в Древнем Египте служила преимущественно для украшения гробниц, храмов, дворцов и зданий, где жили знатные люди. Широкое распространение имели также живописные изображения на папирусе, например, многочисленные копии священной «Книги мертвых».

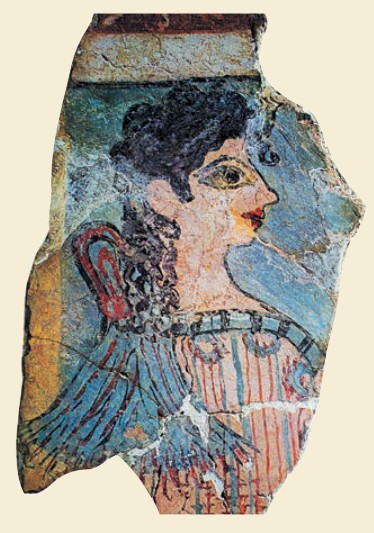

Некоторые ученые склонны считать, что искусство Древнего Египта повлияло и на живописные произведения, появившиеся на острове Крит во 2 тыс. до н. э. И хотя общие принципы живописной передачи человеческого тела схожи с Древним Египтом (например, совмещение ракурсов в профиль и анфас), крито-минойская живопись все же была не столь схематична и носила скорее светский характер. Шествия, праздники, соревнования, обряды и пиры – вот основные темы, которые использовали художники крито-минойского периода. Живопись была главным украшением дворцовых покоев, примером чему служит знаменитый Кносский дворец. Стены дворца заполняли росписи в виде фризов или панелей. В них преобладали яркие и светлые оттенки, которые не служили раскраской внутри контура, как в египетских памятниках, а наносились цветовым пятном, динамичным и подвижным.

Считается, что именно критские мастера первыми начали использовать технику фрески, то есть роспись по сырой штукатурке. Фрески могли представлять собой масштабные картины, которые занимали значительные площади. Для их создания требовались качественные краски, и критские художники освоили технику приготовления красителей в совершенстве. Они использовали минеральные вещества, в которые добавляли различные связующие ингредиенты. В результате цвета получались достаточно яркими, и использовалась вся палитра – красный, желтый, зеленый, черный, синий. Краски были настолько стойкими, что многие фрески, изготовленные в этот период, смогли сохраниться до наших дней. Их отличает исключительная декоративность и контрастность цветовых сопоставлений, что говорит об учете художниками освещения рассеянным или слабым светом, поскольку в постройках того времени практически не было окон, а в качестве источника естественного света служил открытый потолок.

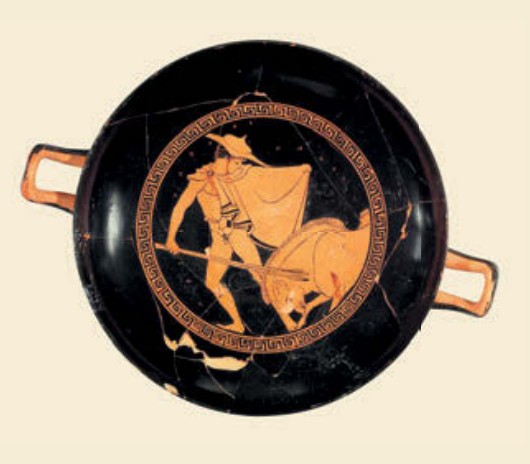

Роспись керамики дает нам также основное представление о живописи Древней Греции, других образцов которой практически не сохранилось до наших дней. Поначалу это были простые узоры, но в течение столетий роспись развивалась и усложнялась и уже могла представлять собой целые сюжеты с детальным изображением людей, их одежды, предметов быта. Сама техника росписи также менялась. Керамику обжигали, и ее цвет становился красно-коричневым. На этом фоне рисовали черные изображения. Такой стиль получил название черно фигурный.

В Древней Греции несомненно существовали и другие виды живописи. Литературные источники подтверждают, что IV в. до н. э. является периодом расцвета этого вида искусства. Живописцы создавали станковые картины разных жанров: натюрморты, портреты, военные сцены, исторические картины. В IV в. до н. э. в городе Сикион появляется одна из первых академий живописи со своими правилами преподавания теории живописи с использованием приемов перспективы. К сожалению, картины мастеров, творивших в это время, до нас не дошли.

Есть среди легенд Древней Греции и предание о том, как появилась первая картина: одна девушка не хотела расставаться со своим возлюбленным, который должен был идти на войну. Во время их ночного свидания светила полная луна, и когда тень юноши возникла на белой стене, девушка взяла кусок угля и обвела ее. Их свидание оказалось последним, юноша погиб, но силуэт его тени так и остался на стене, и эта теневая картина еще долго хранилась в одном из храмов города Коринфа.

Принято считать, что уже во второй половине V в. до н. э., когда жили Зевксис и Паррасий, художниками были разработаны основные принципы линейной и воздушной перспективы, а также светотеневой моделировки. По свидетельствам древних, работам живописцев уже в то время был свойственен особенно тонкий и богатый колорит.

Настоящая революция в области живописи и методов обучения ей приписывается жившему примерно в то же время Аполлодору Афинскому (ок. V в. до н. э.), которого Плиний относит к «светочам искусства». Аполлодора называют первым скиографом, то есть тенеписцем, и вместе с тем первым станковым живописцем, включившим в технику живописи смешивание красок и их градаций сообразно свету и тени. Заслуга Аполлодора заключалась в том, что он впервые ввел светотень и стал модулировать тоном объем формы в рисунке. До сей поры греческие художники изображали форму предметов одними линиями и не представляли себе, как можно иначе передать форму предмета на плоскости. Современному художнику тональная моделировка формы кажется обычным делом, но в то время светотень в рисунке, создававшая иллюзию реального объема, почиталась за чудо.

Согласно историкам, в Древней Греции существовали и свои картинные галереи, например, часть постройки на афинском Акрополе, называвшаяся Пинакотека.

Многие картины древних греков создавались по принципу заполнения силуэта – сначала на картине рисовался контур фигуры, почти так же, как сказано в легенде, и лишь потом контур начинали раскрашивать. Изначально красок было всего четыре – белая, черная, красная и желтая. Они основывались на цветных минералах и замешивались на яичном желтке или на растопленном воске и разводились водой. Картины писались на досках или на сырой штукатурке. По свидетельству Витрувия, в Древней Греции для отделки наружных и внутренних стен сооружений использовалась известковая штукатурка в несколько слоев с выглаженной до блеска поверхностью.

В I в. до н. э. древнеримская живопись начала отходить от этрусских традиций и обратилась к греческим. Древние римляне считали, что живопись является только средством передачи образов, поэтому она не должна быть корпусной или пластически грузной. Тематика картин часто восходила к установленным образцам, которые воспроизводились по памяти. Нередко создавались и копии с произведений греческих мастеров.

Единственными сохранившимися образцами станковой античной живописи являются фаюмские портреты, изображающие жителей древнего Египта в I—III веках н. э., когда страна находилась под властью Древнего Рима. После завоевания Египта сначала Александром Македонским, а затем Римом в местном искусстве произошли значительные изменения, одной из отличительных черт которого стал погребальный портрет – уникальная художественная форма своего времени. Фаюмские портреты – это поразительно реалистичные изображения мужчин и женщин всех возрастов. Они создавались еще при жизни заказчика и могли находиться в его доме, а после смерти выполняли функцию погребальной маски для мумии умершего.

Важная особенность фаюмских портретов – использование тончайшего сусального золота. На некоторых из них позолочен весь фон, на других золотом выполнены только венки или головные повязки, иногда подчеркнуты драгоценности и детали одежды. Основу для этих своеобразных картин составляла древесина различных пород: местных (платан, липа, смоква, тис) и импортированных (кедр, сосна, ель, кипарис, дуб). Некоторые портреты выполнены на загрунтованном клеем полотне. Произведения более раннего периода писались в технике энкаустики, позднее художники стали использовать темперу.

008. ИСТОРИЯ ДИЗАЙНА. АНТИЧНЫЙ СТИЛЬ ( часть 1 — ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ )

«В Греции есть всё,

Кроме денег и работы…»

«Новые Известия», 4 марта 2010

В последующих постах обратим внимание на отдельную ветвь – Восточные стили, коснёмся Фен-Шуя, Дзена, Минимализма и других их порождений. Но сейчас мы пройдёмся по Европейским стилям. Следуя далее по историческим эпохам, остановимся подробнее на Античности. Под ней подразумевается несколько стилей. Родоначальником будет Греческий стиль.

АНТИЧНЫЙ СТИЛЬ ( часть 1 — ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ )

Дошедшие до нас развалины сооружений Древней Греции удостоверяют, что главную черту этого периода составляло постепенное освобождение греческой архитектуры от чужеземного влияния, претворение элементов, занесённых из Азии и Египта, в формы, соответствующие духу народа и условиям его религиозных воззрений и обрядов. Почти все постройки в этом периоде — дорического стиля, сначала тяжёлого и малоизящного, но потом делающегося более лёгким, смелым и красивым. Очень способствовал накоплению искусства Александр Македонский. Широко известно его изречение – «В Греции всё есть».

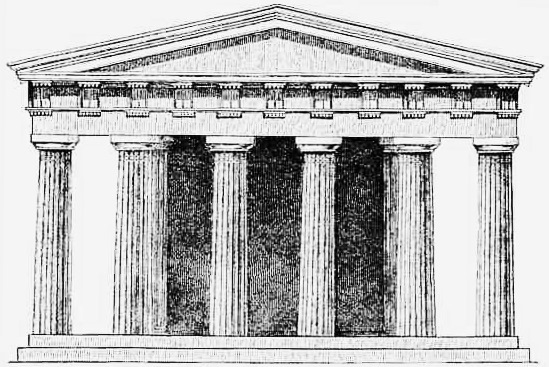

Важнейшей задачей архитектуры у греков, как и любого народа, было строительство храмов. Оно породило и выработало художественные формы, которые перешли потом к сооружениям всякого рода. Во все продолжение исторической жизни Греции её храмы постоянно сохраняли один и тот же основной тип, впоследствии усвоенный и римлянами.

Греческие храмы нисколько не походили на храмы Египта и Востока: это были не колоссальные, внушающие религиозный страх таинственные капища грозных, чудовищных божеств, а весёлые, приветливые обиталища человекоподобных богов, устроенные наподобие жилищ простых смертных, но только более изящные и богатые.

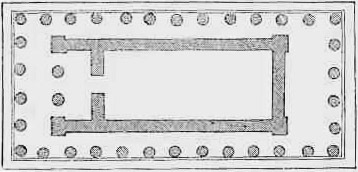

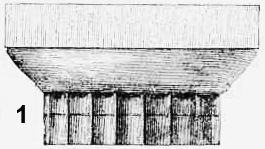

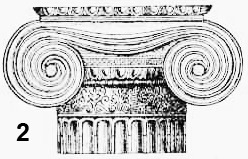

Если верить Павзанию, первоначально храмы строились из дерева. Потом их стали сооружать из камня, причём, однако, удержались некоторые элементы и приёмы деревянного зодчества. Греческий храм представлял собой здание в основном умеренных размеров, стоявшее внутри священной ограды на фундаменте о нескольких ступенях и представлявшее в простейшем своём виде сходство с продолговатым домом, имеющим в плане два сложенные вместе квадрата и двускатную, довольно отлогую крышу; ни одна из коротких его сторон не выходила наружу стеной, которую здесь заменяли две пилястры по краям и стоящие в пролёте между ними две (иногда 4, 6 и т. д., но всегда чётные числом) колонны, несколько отступая вглубь здания (обыкновенно на ⅓ квадрата), оно было перегорожено поперечной стеной с дверью в середине, так что получались крыльцо или крытые сени (притвор) и внутреннее, замкнутое со всех сторон помещение — святилище, где стояла статуя божества и куда никто не имел права входить, кроме жрецов. Подобное здание называлось «храмом в пилястрах». В некоторых случаях совершенно такое же крыльцо, как и с переднего фаса, устраивалось и с противоположной стороны. Пилястры и колонны сеней подпирали потолок и крышу.

Возникают свои пропорции. Барельефы, скульптуры. Здания строятся на пропорциях тела. Впервые возникает Канон. Число 3 становится законом. Особая форма жилья – однокомнатный Мегарон. Очаг, в центре – Атриум. Далее многокомнатный дом. Жилые и другие помещения вокруг дворика с колоннами. Перестиль – высшее достижение. В центре двора мог быть алтарь, жертвенник, позже – бассейн.

Внутренние помещения домов украшают живописью, полы мозаичные, позднее с коврами. Потолок расписной, кессонный.

Орнамент. Чаще применяются Меандер, Волна, Ионики, Пальметты. Реже – Антемион ( пальметты с цветками лотоса), Астрагал, Дорическая климатия (набегающая волна), Лесбийская климатия. Гончарные изделия выполняются в пропорциях тела. Основные цвета – красное по чёрному, чёрное по красному.

Мебель. Клинс – кровать для еды, к ней приставной столик для трапезы на 1 – 3 человек. Ножки мебели на львиных лапах, заканчиваются головой лебедя. Табуретки на круглых точёных ножках. Клисмас – стул на гнутых ножках, гнутых под паром, мастера стремились подчеркнуть свойства древесины, покрывали воском, чтобы была видна структура. Шкафов не было, лишь древние сундуки.

Если Вы приверженец античного стиля, Вас ждет разочарование, поскольку дизайнеры не рекомендуют использовать его для отделки всей квартиры. Вы можете создать античный стиль только в отдельном помещении дома — лучше всего в гостиной. Греческий стиль принципиально противопоставлен римскому, прежде всего, своим демократизмом, неприятием роскоши.

А потому Ампир, истоки которого именно в римской традиции, не стоит путать с греческим стилем. Однотонность стен (выкрашенных темперой) оттеняют искусные драпировки — яркие или с богатым тканым узором, роспись и маски на стенах. Пол, украшенный мозаикой (из речной гальки), — самостоятельное произведение искусства. Плоские потолки (арочных сводов еще не существовало) кажутся выше благодаря колоннам и “человеческому” измерению, или открытым балочным сводам, распишите их и дополните рельефными изображениями. Керамика, как элемент украшения, тоже является важной составляющей греческого интерьера.

В элементы обстановки гостиной обязательно включите огромные вазы, расписанные орнаментом или сценами из жизни Древней Греции, небольшие сундучки и маленькие терракотовые статуэтки.

Подбирая цветовую гамму, остановитесь на оттенках золотого, желтого, синего, зеленого, красного, черного цветов, а также на цвете слоновой кости.