повесть о двух стенах

Повесть о двух стенах

Повесть о Великой стене,

о Чжэн-ване и Цзин Кэ, о двух сестрах и о том, как поднялась буря

ИМЕНА ЛЮДЕЙ, ЧЬЯ ЖИЗНЬ РАССКАЗАНА В ЭТОЙ КНИГЕ

советник наследника яньского престола, который затем испытает многие превратности, не переменив своего имени.

заика, слуга в доме Цзюя, затем получит имя Хо Чжи.

торговка грибами и травами.

по прозвищу Тюремный тигр — деревенский мальчик, друг Хо Чжи, затем слуга в хорошем доме.

герой, в начале книги просыпается на мясном ларе, а затем, переправившись через реку, мстит за чужие обиды.

его друг, музыкант, одно время скрывается под именем Ю Боя.

силач, сын помещика, спутник Цзин Кэ, затем каторжник.

государь земли Цинь, впоследствии император Цинь Ши Хуанди.

сын Ши Хуанди, впоследствии император Эрши Хуанди.

полководец, охранитель границ

высший сановник империи с титулом чэнсяна.

хранитель императорской печати.

супруга начальника дворцовой охраны, во втором браке тетушка

16. ЛИН-ЛАНЬ (ландыш) ее дочь.

17. У-И (ласточка) дочь дворцового лекаря, затем приемная дочь тетушки Цзюй, впоследствии известная под именем Мэн Цзян-нюй.

Имена людей, которые здесь не упоминаются, появляются в книге ненадолго и вновь исчезают навсегда.

ПОЛКОВОДЕЦ ФАНЬ ИЩЕТ УБЕЖИЩА

Еще не рассветало, когда торжественное шествие выступило из ворот дворца сановника Цзюй У, наставника наследника, и проследовало ко дворцу Си-вана, государя земли Янь, для обычного предутреннего приветствия.

Приблизившись к внешним южным воротам дворца, Цзюй У оставил перед ними всех сопровождавших его слуг, носильщиков, подметальщиков и телохранителей. Все они сели на корточки в пыль, вытащили из рукавов игральные кости, глиняные, с красными семенами-очками, и начали игру. А так как вокруг них разместилось еще множество других носильщиков, подметальщиков и стражников и все они метали кости, бранились и ссорились, ели кашу или в шутку дрались, то шум стоял, как на базаре в тот день, когда прибывал сквозь пустыни и степи иноземный караван.

Этот второй двор был еще пустынней и огромней первого я вымощен плитами из белого камня, порозовевшего в первых лучах рассвета. По бокам пологой лестницы, спускавшейся к каналу, пересекавшему двор, возвышались белокаменные постаменты. Они были пусты, лишь кое-где проросли травой. При виде их каждый раз сжималось скорбью сердце Цзюй У, потому что он помнил то время, когда на них еще стояли бронзовые позолоченные котлы и жаровни. Эти древние жертвенные сосуды были захвачены пятьдесят лет назад, когда победоносное яньское войско, двинувшись на юг, разбило войска страны Ци и сожгло и разграбило столицу Ци — город Линьцзы. Цзюй У помнил их еще ребенком, но он был уже юношей, когда четверть века назад армия страны Чжао, наступая с юго-запада, осадила яньскую столицу и Си-ван, тогда еще молодой, едва откупился уступкой земель и сокровищ. Свирепые воины Чжао сняли осаду и ушли, унося с собой жертвенные сосуды и с ними счастье страны.

Цзюй У со свитой перешел через канал по мосту. Ничто не отражалось в зеленоватой, зацветшей воде. Маленькое шествие вновь поднялось по лестнице, свернуло на восток, проследовало узким проходом меж двух высоких стен и остановилось у третьих, восточных, ворот. Лаковые створы распахнулись перед одним лишь Цзюй У. Его свита осталась позади, вытянувшись у стены, в ряду других, так же, как они, молча ожидавших своих господ, которых они сопровождали сюда.

Теперь Цзюй У вошел в прелестный и печальный осенний сад с кустами, уже отцветшими, с золотой, осыпавшейся листвой. Здесь когда-то в тени сосен с белыми стволами стояло бронзовое изображение зверя цилиня с рогами оленя, хвостом змеи, копытами быка и телом, покрытым рыбьей чешуей. Эту статую войска Чжао увезли вместе с цискими сосудами. Недолго они ей радовались. Год назад государство Цинь напало на Чжао, завоевало его столицу Хэньдан, захватило в плен его правителя и разграбило сокровища.

«О небесные духи! — скорбно подумал Цзюй У. — Что будет с Поднебесной, если семь составляющих ее государств раздирают ее на части беспрестанными войнами?»

Выложенная каменными узорами дорожка привела Цзюй У к восточному павильону, где ждали приема ученые и гражданские чиновники. Военные чиновники собирались с другой стороны, в западном павильоне.

Едва Цзюй У занял подобающее ему место, как к нему подошел один из слуг личных покоев и сообщил ему, что наследник Дань его ожидает.

— Почтительно принимаю повеление! — коротко ответил Цзюй У и последовал за слугой в покои наследника.

Наследник сидел, поджав под себя ноги, на низком и широком табурете. На нем был простой халат из темного шелка и приколотая к волосам шапка ученого. При виде Цзюй У он приветливо улыбнулся и сказал:

— Наставник Цзюй, я решил посоветоваться с вами.

— Готов служить вам, — ответил Цзюй У.

Но наследник Дань ничего на это не сказал, а продолжал сидеть молча и, сложив руки, вертел большими пальцами то туда, то сюда, а Цзюй У, не смея встать с колен, терпеливо ждал, что будет дальше.

— Встаньте, наставник, — сказал наследник Дань.

Цзюй У встал и стоял молча, ожидая приказаний.

— Сядьте, наставник, — сказал наследник Дань.

Цзюй У сел на циновку.

Тогда наследник Дань вздохнул и проговорил:

— Вы знаете циньского полководца Фаня, которого звать Юй-ци? Он прогневал своего повелителя, бежал сюда и пал к моим ногам. Я предоставил ему убежище.

— Подумайте, что вы делаете! — воскликнул Цзюй У. — Неужели вы хотите этим поступком задеть чешуйки на шее дракона?

Повесть о двух стенах

Повесть о двух городах

© Перевод. М. П. Богословская, наследники, 2019

© Перевод. С. П. Бобров, наследники, 2019

© Агентство ФТМ, Лтд., 2019

Идея этой повести впервые возникла у меня, когда я с моими детьми и друзьями участвовал в домашнем спектакле, в пьесе Уилки Коллинза «Застывшая пучина». Мне очень хотелось войти по-настоящему в роль, и я старался представить себе то душевное состояние, которое я мог бы правдиво передать, дабы захватить зрителя.

По мере того как у меня складывалось представление о моем герое, оно постепенно облекалось в ту форму, в которую и вылилось окончательно в этой повести. Я поистине перевоплотился в него, когда играл. Я так остро пережил и перечувствовал все то, что выстрадано и пережито на этих страницах, как если бы я действительно испытал это сам.

Во всем, что касается жизни французского народа до и во время Революции, я в своих описаниях (вплоть до самых незначительных мелочей) опирался на правдивые свидетельства очевидцев, заслуживающих безусловного доверия.

Я льстил себя надеждой, что мне удастся внести нечто новое в изображение той грозной эпохи, живописав ее в доступной для широкого читателя форме, ибо, что касается ее философского раскрытия, вряд ли можно добавить что-либо к замечательной книге мистера Карлейля.

Это было самое прекрасное время, это было самое злосчастное время, – век мудрости, век безумия, дни веры, дни безверия, пора света, пора тьмы, весна надежд, стужа отчаяния, у нас было все впереди, у нас впереди ничего не было, мы то витали в небесах, то вдруг обрушивались в преисподнюю, – словом, время это было очень похоже на нынешнее, и самые горластые его представители уже и тогда требовали, чтобы о нем – будь то в хорошем или в дурном смысле – говорили не иначе, как в превосходной степени.

В то время на английском престоле сидел король с тяжелой челюстью и некрасивая королева; король с тяжелой челюстью и красивая королева сидели на французском престоле. И в той и в другой стране лорды, хранители земных благ, считали незыблемой истиной, что существующий порядок вещей установлен раз навсегда, на веки вечные.

Стояло лето господне 1775-е. В ту благословенную пору Англия, как и ныне, сподобилась откровения свыше. Миссис Сауткотт только что исполнилось двадцать пять лет и по сему случаю некоему рядовому лейб-гвардии, наделенному пророческим даром, было видение, что в оный знаменательный день твердь земная разверзнется и поглотит Лондон с Вестминстером. Да и коклейнский призрак угомонился всего лишь каких-нибудь двенадцать лет, не больше, после того как он, точь-в-точь как наши прошлогодние духи (проявившие сверхъестественное отсутствие всякой изобретательности), простучал все, что ему было положено. И только совсем недавно от конгресса английских подданных в Америке до английского престола и народа стали доходить сообщения на простом, человеческом языке о вполне земных делах и событиях, и, сколь это ни странно, оные сообщения оказались чреваты много более серьезными последствиями для человечества, нежели все те, что поступали от птенцов коклейнского выводка.

Англия гордилась своим порядком и благоденствием, но на самом деле похвастаться было нечем. Даже в столице каждую ночь происходили вооруженные грабежи, разбойники врывались в дома, грабили на улицах; власти советовали семейным людям не выезжать из города, не сдав предварительно свое домашнее имущество в мебельные склады; грабитель, орудовавший ночью на большой дороге, мог оказаться днем мирным торговцем Сити; так однажды некий купец, на которого ночью напала разбойничья шайка, узнал в главаре своего собрата по торговле и окликнул его, тот предупредительно всадил ему пулю в лоб и ускакал; на почтовую карету однажды напало семеро, троих кондуктор уложил на месте, а остальные четверо уложили его самого – у бедняги не хватило зарядов, – после чего они преспокойно ограбили почту; сам вельможный властитель города Лондона, лорд-мэр, подвергся нападению на Тернемском лугу, какой-то разбойник остановил его и на глазах у всей свиты обобрал дочиста его сиятельную особу; узники в лондонских тюрьмах вступали в драку со своими тюремщиками и блюстители закона усмиряли их картечью; на приемах во дворце воры срезали у благородных лордов усыпанные бриллиантами кресты; в приходе Сент-Джайлса солдаты врывались в лачуги в поисках контрабанды, из толпы в солдат летели пули, солдаты стреляли в толпу, – и никто этому не удивлялся. В этой повседневной сутолоке беспрестанно требовался палач, и хоть он работал не покладая рук, толку от этого было мало; то вздергивал он рядами партии осужденных преступников, то под конец недели, в субботу, вешал попавшегося во вторник громилу, то клеймил дюжинами заключенных Ньюгетской тюрьмы, то перед входом в Вестминстер жег на костре кучи памфлетов; нынче он казнит гнусного злодея, а завтра несчастного воришку, стянувшего медяк у деревенского батрака.

Все эти происшествия и тысячи им подобных, повторяясь изо дня в день, знаменовали собой дивный благословенный год от Рождества Христова 1775-й. И меж тем как в их сомкнутом круге неслышно трудились Дровосек и Хозяин, те двое с тяжелыми челюстями и еще двое – одна некрасивая, другая прекрасная собою, шествовали с превеликой пышностью, уверенные в своих божественных правах. Так сей 1775-й год вел предначертанными путями и этих Владык и несметное множество ничтожных смертных, к числу коих принадлежат и те, о ком повествует паша летопись.

В пятницу поздно вечером в самом конце ноября перед первым из действующих лиц, о коих пойдет речь в нашей повести, круто поднималась вверх дуврская проезжая дорога. Дороги ему, собственно, не было видно, ибо перед глазами у него медленно тащилась, взбираясь на Стрелковую гору, дуврская почтовая карета. Хлюпая по топкой грязи, он шагал рядом с каретой вверх по косогору, как и все остальные пассажиры, не потому, что ему захотелось пройтись, вряд ли такая прогулка могла доставить удовольствие, но потому, что и косогор, и упряжь, и грязь, и карета – все это было до того обременительно, что лошади уже три раза останавливались, а однажды, взбунтовавшись, потащили карету куда-то вбок, поперек дороги, с явным намерением отвезти ее обратно в Блэкхиз. Но тут вожжи и кнут, кондуктор и кучер, все сразу принялись внушать бедным клячам некий параграф воинского устава, дабы пресечь их бунтарские намерения, кои вполне могли бы служить доказательством того, что иные бессловесные твари наделены разумом: лошадки мигом смирились и вернулись к своим обязанностям.

Повесть о двух стенах

Кладбище для безумцев. Еще одна повесть о двух городах

A GRAVEYARD FOR LUNATICS: ANOTHER TALE OF TWO CITIES

© Акимова О. Г., перевод на русский язык, 2012

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2014

С любовью к живущим:

Сиду Стебелу, который показал мне, как решить мою собственную загадку;

Александре, моей дочери, которая прибирала за нами.

Федерико Феллини, Рубену Мамуляну, Джорджу Кьюкору, Джону Хьюстону, Биллу Сколлу, Фрицу Лангу, Джеймсу Вонгу Хауи и Джорджу Бернсу, который сказал мне, что я писатель, когда мне было четырнадцать.

Рэю Харрихаузену[1], по вполне понятным причинам.

Жили-были два города внутри города: один светлый, другой темный. Один весь день в непрестанном движении, другой – всегда неподвижен. Один – теплый, наполненный изменчивыми огнями, другой – холодный, застывший под тяжестью камней. Но когда по вечерам над «Максимус филмз», городом живых, заходило солнце, он становился похож на расположенное напротив кладбище «Грин-Глейдс», город мертвых.

Когда гасли огни, и все замирало, и ветер, овевавший угловатые здания киностудии, становился холоднее, казалось, невероятная грусть проносилась по сумеречным улицам – от ворот города живых к высокой кирпичной стене, разделявшей два города внутри города. И внезапно улицы наполнялись чем-то таким, что можно назвать не иначе как припоминанием. Ибо, когда люди уходят, остаются лишь архитектурные постройки, населенные призраками невероятных событий.

Да, это был самый безумный город в мире, где ничего не могло произойти и происходило все. Здесь убивали десять тысяч людей, а потом они вставали, смеясь, и спокойно расходились. Здесь поджигались и не сгорали целые дома. Выли сирены, мчались патрульные машины, их заносило на поворотах, а потом полицейские снимали синюю униформу, смывали кольдкремом сочно-оранжевый макияж и возвращались к себе, в маленький придорожный отель где-то там, в огромном и невероятно скучном мире.

Здесь бродили динозавры: вот они совсем крохотные – и вдруг уже пятидесятифутовые ящеры надвигаются на полураздетых дев, визжащих в унисон. Отсюда отправлялись воины в различные походы, чтобы в конце пути (чуть дальше по улице) сложить доспехи и копья в костюмерной «Вестерн костьюм компани»[2]. Здесь рубил головы Генрих VIII. Отсюда Дракула отправился бродить по свету во плоти, чтоб вернуться во прахе. Здесь видны Стояния Крестного пути[3] и остался след неиссякаемых потоков крови тех сценаристов, что, изнемогая, несли свой крест к Голгофе, сгибаясь под непосильной тяжестью поправок, а за ними по пятам гнались режиссеры с плеткой и монтажеры с острыми как бритва ножами. С этих башен правоверных мусульман призывали каждый день к послезакатной молитве, а из ворот с шелестом выезжали лимузины, где за каждым окном сидели безликие властители, и селяне отводили взгляд, боясь ослепнуть от их сияния.

Все это было наяву, и тем охотнее верилось, что с заходом солнца проснутся старые призраки, теплый город остынет и станет похож на дорожки по ту сторону стены, окруженные мраморными плитами. К полуночи, погрузившись в этот странный покой, рожденный холодом, ветром и далекими отзвуками церковных колоколов, два города наконец становились одним. И ночной сторож был единственным живым существом, бродившим от Индии до Франции, от канзасских прерий до нью-йоркских домов из песчаника, от Пикадилли до Пьяцца-ди-Спанья, за каких-то двадцать минут проделывая немыслимые двадцать тысяч миль. А его двойник за стеной проводил свою рабочую ночь, бродя среди памятников, выхватывая фонарем из темноты всевозможных арктических ангелов, читая имена, как титры, на надгробиях, и садился полуночничать за чаем с останками кого-нибудь из «Кистонских полицейских»[4]. В четыре утра сторожа засыпают, и оба города, бережно свернутые, ждут, когда солнце взойдет над засохшими цветами, стертыми надгробиями и родиной индийских слонов: они готовы принять по воле Режиссера-Вседержителя и с благословения агентства «Сентрал кастинг»[5] бесчисленные толпы народа.

Так было и в канун Дня всех святых 1954 года.

Моя самая любимая ночь в году.

Если бы ее не было, я никогда не сел бы писать эту новую «Повесть о двух городах»[6].

Как я мог устоять, когда холодный резец выгравировал на камне приглашение?

Как я мог не преклонить колено, не набрать в грудь побольше воздуха и не сдуть пыль с мраморной плиты?

В то утро после Хеллоуина я пришел на студию в семь утра.

Было почти десять вечера, когда я в последний раз совершал свой ночной обход, упиваясь простой, но невероятной мыслью, что наконец-то работаю там, где все ясно определено. Здесь все имело совершенно явное начало и четкий, необратимый конец. Там, за стенами съемочного павильона, я не слишком доверял жизни с ее пугающими сюрпризами и допотопными сюжетами. Здесь же, гуляя по аллеям на рассвете или на закате, я мог воображать, будто сам открываю и закрываю киностудию. Она принадлежала мне, ибо я так захотел.

Итак, я шагал по территории в полмили шириной и в милю глубиной, среди четырнадцати кинопавильонов и десяти открытых съемочных площадок, жертва собственного романтизма и безумной страсти к кино, которое укрощает жизнь, – а там, по ту сторону ажурных кованых ворот в испанском стиле, никто ее укротить не мог.

Час был поздний, но многие съемочные группы составили свое расписание так, чтобы закончить съемки в канун Дня всех святых, так что прощальные попойки в честь окончания съемок совпали на разных площадках. Из трех павильонов, распахнувших гигантские раздвижные ворота, гремел джаз, слышался смех, хлопали пробки от шампанского и доносились песни. Народ внутри, разодетый в киношные костюмы, приветствовал народ, ввалившийся снаружи в нарядах на Хеллоуин.

Я же никуда не входил, только лишь улыбался или смеялся, проходя мимо павильонов и площадок. В конце концов, раз уж я вообразил себя хозяином киностудии, то мог задержаться или уйти когда угодно.

Но стоило мне вновь ступить во тьму, и я чувствовал внутри себя какую-то дрожь. Моя любовь к кино началась много лет назад. Словно Кинг-Конг, она обрушилась на меня, когда мне было тринадцать; и я так и не смог выбраться из-под этой гигантской туши, в которой билось сердце.

Каждое утро, когда я приходил на студию, она точно так же обрушивалась на меня. Несколько часов уходило на то, чтобы побороть ее чары, восстановить дыхание и приняться за работу. На закате волшебные чары снова опутывали меня; мне становилось трудно дышать. Я знал, что когда-нибудь, очень скоро, мне придется покинуть эти места, вырваться на волю, уйти и больше не возвращаться, иначе кино, как Кинг-Конг, вечно падающий точно на свою жертву, однажды прихлопнет меня насмерть.

Рэй Харрихаузен (Ray Harryhausen) (р. 1920) – выдающийся голливудский аниматор, создатель чудовищ во многих фильмах, например «За миллион лет до нашей эры» (1966), «Седьмое путешествие Синдбада» (1958), «Язон и аргонавты» (1963), «Битва титанов» (1980). Увлечение Рэя Харрихаузена анимацией началось в 13 лет, когда он посмотрел «Кинг-Конга» и с тех пор влюбился в динозавров.

«Вестерн костьюм компани» (Western Costume Company) – старейшая голливудская фирма (основана в 1912 году), изготавливающая и поставляющая костюмы для киностудий. Существует до сих пор.

Стояния Крестного пути – в традиции западного христианства так называют 14 картин, описывающих этапы Крестного пути Христа. Обычно ими украшают стены церквей, чтобы верующие, переходя от одной картины к другой, могли как бы пройти с Христом последний путь и вспомнить о Его страданиях. Первоначально же Стояния обозначали места поклонения на Крестном пути для паломников, которые приезжали в Иерусалим.

«Кистонские полицейские» (Keystone Kops) – популярный немой комедийный сериал, созданный продюсером Маком Сеннетом, главой «Кистон филм компани», в 1912–1917 годах. По сюжету, глупые полицейские во главе со своим незадачливым начальником попадают в различные комические ситуации.

«Сентрал кастинг» (Central Casting) – кастинговое агентство, основанное в 1925 году как подразделение основных голливудских киностудий. Ныне оно занимается подбором актеров на второстепенные роли, статистов для массовок, а также дублеров.

«Повесть о двух городах» (A Tale of Two Cities) (1858) – исторический роман Чарльза Диккенса, действие которого происходит в Париже в эпоху Французской революции.

Книга недели: «Повесть о двух городах» Диккенса

«Это было лучшее изо всех времен, это было худшее изо всех времен; это был век мудрости, это был век глупости; это была эпоха веры, это была эпоха безверия; это были годы Света, это были годы Мрака; это была весна надежд, это была зима отчаяния; у нас было все впереди, у нас не было ничего впереди…»

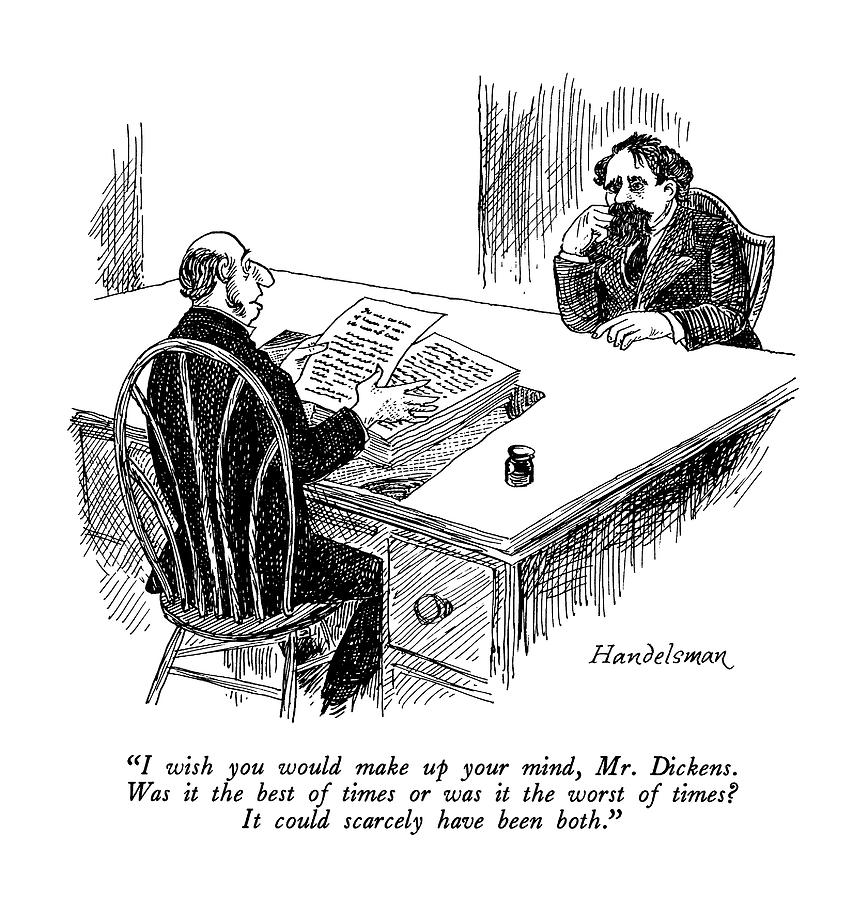

Это — первые строки романа Чарлза Диккенса «Повесть о двух городах» (A Tale of Two Cities), которые знакомы любому англоязычному читателю, как русским — первые строки «Евгения Онегина» или «Войны и мира», и подтверждение тому — вот эта карикатура, которую не нужно объяснять ни одному англичанину.

При этом «Повесть о двух городах» — единственный масштабный исторический роман Диккенса (есть еще один, малоизвестный — Barnaby Rudge) — не особо знаком русскому читателю. Дело в том, что это роман о времени Великой Французской революции — но, повествуя о ней, Диккенс совсем не обличает проклятых буржуев и не славит рабочий класс. Вместо этого писатель показывает судьбы нескольких людей на фоне ужасного, кровавого времени, символ которого дан еще в первых главах романа, когда на парижской улице разбивается бочка с вином:

Вино было красное, и от него по всей мостовой узкой улочки в парижском предместье Сент-Антуан, где разбилась бочка, остались красные пятна. И у многих лицо, руки, деревянные башмаки или разутые ноги словно окрасились кровью. Руки человека, пилившего дрова, оставляли красные следы на поленьях; а на лбу женщины с ребенком осталось красное пятно от платка, который она только что окунала в вино, а теперь снова повязала на голову. У тех, кто облизывал и сосал клепки бочки, рот стал точно окровавленная пасть тигра; а какой-то верзила-зубоскал, в рваном колпаке, свисавшем как мешок у него с макушки, весь вымазавшийся вином, обмакнул палец в винную гущу и вывел на стене: КРОВЬ. Уже недалек тот час, когда и это вино прольется на мостовую и оставит свои следы на очень и очень многих.

Между тем, «Повесть о двух городах» — один из самых захватывающих романов Диккенса, ставший для читателей всего мира приглашением в мир его произведений, благодаря не только захватывающему сюжету, но и революционной для того времени композиции, которая буквально не позволяет читателю оторваться от чтения.

Заспойлерить этот великолепный сюжет — все равно что рассказать, чем кончается новый сезон «Игры престолов». Можно сказать, что это роман о перевоплощении и перерождении: в центре сюжета многолетний узник Бастилии, который был объявлен мертвым — чтобы спасти его жизнь и честь его дочери.

Роман о человеке сомнительных моральных качеств, которого безответная, но искренняя любовь толкает на самопожертвование. О кровной мести и о том, что даже самые благородные и великодушные люди могут иметь за душой кровавый секрет, который мешает им жить. О безжалостной судьбе, которая расставляет все по своим местам, даже когда, казалось бы, жребий уже брошен.

И, конечно, это великолепный бытовой роман о великой эпохе, написанный так, что будто чувствуешь запахи того времени, слышишь крики и выстрелы на улицах Парижа, морщишься от дыма в лондонских трактирах или бредешь в горку за каретой по совсем размытой от дождя дороге на порт Дувр.

А еще этот роман, как и вообще творчество Диккенса, установил законы художественной композиции, которые очень хорошо знакомы нам по сериалам HBO или Netflix. Как это случилось? Надо сказать, что так были устроены многие европейские романы того времени, и во многом это было связано со спецификой их издания и распространения. Пример Диккенса — пожалуй, самый яркий.

Диккенса часто сравнивают с Достоевским. И причиной тому не только внешнее сходство низкорослых и бородатых писателей, не только психические заболевания обоих (Достоевский, как мы помним, был эпилептиком, а Диккенс слышал голоса и видел своих персонажей — как писал психолог Нандор Фодор, «лишь творческий характер этих галлюцинаторных приключений удерживает нас от упоминания о шизофрении»).

И Диккенс, и Достоевский издавали свои романы за материальное вознаграждение. «Повесть о двух городах» выходила в журнале по частям в течение 31 недели. И, чтобы привлечь внимание читателя и гарантировать, что он будет покупать каждый следующий номер журнала, Диккенс применял приемы, впоследствии хорошо знакомые нам по сериалам.

Каждая глава заканчивается cliffhanger’ом — захватывающим и интригующим поворотом сюжета, который заставляет ожидать следующей части. Напряжение в определяющих сюжет диалогах между персонажами нарастает как в хорошем хип-хопе. Игра слов совершенна даже в переводе (выполненный в советское еще время, он более чем достоин оригинала). Но главное, конечно — сюжетные повороты, перевоплощения персонажей, любовная драма и реки крови.

Конечно, не все так остросюжетно, как в нынешних сериалах: с одной стороны, нужно выдержать сентиментальную сцену воссоединения дочери и отца после восемнадцати лет разлуки; но с другой — есть шанс оказаться прямо в Бастилии в момент ее взятия 4 июля 1789 года.

Если вам по душе такие эмоциональные качели — вам сюда. Как точка входа в творчество Диккенса — это одно из самых подходящих и при этом не набивших оскомину произведений.