полторы комнаты в фотографиях

В середине зимы в Петербурге по адресу Литейный проспект, 24 / Пестеля, 27, открылся долгожданный музей-квартира Иосифа Бродского. Сейчас «Полторы комнаты» можно посетить по предварительной записи, а ко дню рождения поэта в мае заработают еще и временные экспозиции. Мы уже побывали там и уверены, что вам тоже не стоит тянуть с визитом.

Стены из красного необработанного кирпича, дранка, высокие белые потолки, привычные для старого Петербурга финские печи и советский телевизор, и пищущая машинка «Ундервуд», как портативная машинка времени. Взгляд ищет письменный стол, на который гид кивнет «Вот здесь поэт работал», но ничего не находит. Идея и смысл «Полутора комнат» далеки от банальной реконструкции быта.

Музейное пространство на втором этаже доходного дома Мурузи разделено на две части: мемориальную — в коммунальной квартире под номером 28, где находилась комната Бродского, и экспозиционную в соседней 36-й, в которую сперва и попадаешь из парадной. Полностью квартиру поэта выкупить не удалось: хозяйка последней из пяти комнат, соседка Нина Васильевна, наотрез отказалась продавать свое жилье. Проект задумали друзья Бродского еще в 1999 году: «Огромную роль в проекте сыграл фонд создания музея Иосифа Бродского и его председатель Михаил Мильчик, — рассказывает куратор музея Анна Наринская. — Во-первых, именно благодаря ему мы знаем, как выглядели полторы комнаты, когда в них жили Бродские. Он сначала полностью все там отфотографировал в день отъезда Бродского в 1972 году, а потом еще раз — после смерти отца поэта в 1984-м. Позже они с другим другом Бродского Яковом Гординым выкупили эту площадь. Без них бы ничего не было». Но неудачные попытки договориться с соседкой затянули проект на многие годы: лишь однажды, в 2015 году здесь удалось провести выставку — и то двухдневную.

Все изменилось, когда в 2017 году к проекту присоединился бизнесмен Максим Левченко, который смог подружиться с соседкой. В музее ее шутливо называют сокуратором «Полутора комнат» — мол, это она подсказала купить соседнюю квартиру, а ее комнату оставить в покое и отделить от коммуналки перегородкой. Левченко приобрел квартиру № 36 на свои средства и убедил архитектора Александра Бродского заняться пространством. Те самые стены из кирпича и дранки — единственное, что сохранилось под слоями евроремонта предыдущих хозяев квартиры. Создатели музея стремились сделать максимально честное и аутентичное пространство и, дабы не превратить его в стерильный лофт, оставили стены без обработки — прямо как в нью-йоркской квартире поэта на Мортон-стрит.

Все условия способствуют тому, чтобы посетитель музея чувствовал себя как дома: надеваешь тапочки на входе, наливаешь себе чай или кофе, берешь конфету и книгу с полки — и садишься у камина наслаждаться атмосферой, периодически поглядывая в окно на Спасо-Преображенский собор, на ограждениях которого все детство качался Бродский, как рассказывают в музее. Все детали подобраны не случайно. На полках можно найти книги, которые стояли в шкафу Бродского (некоторые даже удалось найти в тех же изданиях), которые он советовал своим американским студентам, которые повлияли на его творчество, которые он любил или, наоборот, презирал. Возле камина стоит настоящий советский телевизор — пусть и с современным экраном. На нем крутятся не случайные видео — нарезка из любимых фильмов Бродского, как правило, старых голливудских кинолент и особенно часто — вестернов.

Полторы комнаты: «музей про систему отсутствия»

Первая наша с мужем попытка попасть в питерский музей-квартиру Иосифа Бродского в доме Мурузи окончилась неудачно: оказалось, что туда пускают только по предварительной записи, а главное — только с экскурсией, что нам, питерским снобам, с детства твердившим наизусть стихи поэта и знакомым с людьми из его окружения, показалось неуместным. Чего мы не знаем про эту квартиру?

Оказалось, многого. Правда, в этот раз мы попали не на обычную экскурсию (хотя и она хороша — по свидетельству друзей, тоже не профанов в литературе), а на эксклюзивное мероприятие: авторскую экскурсию куратора музея Анны Наринской. Задача, которую ставила себе Анна для своей экскурсии, — не сообщить множество фактов о жизни Иосифа Бродского, а помочь посетителям ощутить ту атмосферу, в которой прошел питерский этап жизни поэта.

Для начала, когда в этом с трудом завоеванном пространстве должен был возникнуть музей, атмосферу предстояло создать. И, наверное, неслучайно здесь появился замечательный архитектор Александр Бродский (не родственник, но человек, с юности влюбленный в стихи своего однофамильца). Лично у меня творчество архитектора Бродского ассоциируется с памятной табличкой проекта «Последний адрес»: Александр просто сел и набросал эскиз, и всем сразу стало понятно, что это именно то, что нужно, — пустое квадратное отверстие на месте фотографии как символ навсегда исчезнувшего человека…

Концепция, которую Александр Бродский предложил для музея, сродни этому решению и тоже кажется сейчас единственно верной. По крайней мере, так решила соавтор концепции музея Анна Наринская, и вся дальнейшая работа, по ее словам, состояла в том, чтобы эту идею воплотить. Чтобы передать коротко суть ее рассказа о том, чего хотелось избежать, приведу старый советский анекдот про музей-квартиру Чапаева. Экскурсовод: «Уважаемые посетители, перед вами ценный экспонат — скелет Василия Ивановича. А вот еще один ценный экспонат: скелет Василия Ивановича в детстве…»

Именно от этого отталкивался архитектор Бродский, провозгласивший свой главный тезис: «Ни грамма фальши». Если у нас нет достаточного количества мебели и личных вещей Бродского, мы не будем покупать серванты того времени и говорить, что нечто подобное стояло на этом месте. Мы должны освободить пространство от всего наносного, что было после, и показать то настоящее, что осталось, и пережило поэта, и как бы хранит его отпечаток, его отсутствие.

Это не значит, что музей пуст: в помещении, предваряющем собственно полторы комнаты, в которых жил Иосиф Бродский с родителями, можно посмотреть фотографии, материалы исследователей его творчества, экран с видеоизображением Бродского, читающего отрывки из своего эссе «Полторы комнаты», конечно, книги… Небольшая витрина демонстрирует «музей мусора» — вещи, найденные здесь во время реставрации: окурок, выброшенный то ли Иосифом, то ли его отцом, фарфоровый ролик от старой электропроводки того времени…

Сейчас сюда временно въехала экспозиция из музея Ахматовой: стол с личными вещами Бродского из его американской квартиры, включая две пишущие машинки с русским и латинским шрифтом, с которыми Бродский почти не расставался. Но всё же главное в музее — это его пространство: сначала впечатление анфилады, создаваемое двумя большими зеркалами («Наши полторы комнаты были частью обширной, длиной в треть квартала, анфилады, тянувшейся по северной стороне шестиэтажного здания»1), а затем и сами полторы комнаты, освобожденные от всех последующих ремонтов, с остатками подлинной краски на стенах, гипсовым «мавританским» орнаментом на потолке и растительной, вызывавшей у Бродского эротические ассоциации лепниной на арке, отделявшей его «половину», с подлинным паркетом и деликатной проекцией содержимого комнаты на ее стенах.

Тут происходит концентрация идеи отсутствия: жившие здесь люди вышли, но всё окружающее пространство хранит их образ. Вы можете выйти на балкон, откуда по-прежнему открывается «типично петербургская безупречная перспектива» с Преображенским собором сбоку, и на минуту почувствовать себя Бродским с одного из его портретов («Отец ежегодно в мой день рождения выводил меня на балкон и там фотографировал»). А можете постоять в пространстве десяти квадратных метров, принадлежавших поэту, и осмыслить затертую до китча фразу «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку»: именно здесь становится как-то физически понятно, что выход из комнаты («И то были лучшие десять метров, которые я когда-либо знал») означал попадание в коридор коммунальной квартиры («Пространство сделано из коридора и кончается счетчиком»).

Анна скромно рассказывает о своей работе куратора музея. Однако понятно, что для нее это очень личная история: она прошла свой путь от раздражения культом Бродского (а их единственная встреча оказалась катастрофически неудачной) до понимания его масштаба.

И создание именно в этом месте именно такого музея в память об этом человеке — это, на мой взгляд, успешная попытка воссоздать небольшой, но подлинный срез времени и пространства, в котором поэт, будущий лауреат Нобелевской премии по литературе (1987), жил до эмиграции из Советского Союза.

Фото Александра Фролова

1 В тексте приводятся цитаты из эссе И. Бродского «Полторы комнаты»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Мера пространства и времени

О музее Иосифа Бродского «Полторы комнаты»

Этому новому и самому необычному частному музейному проекту Петербурга не очень подходит слово «музей». И на самом деле здесь не полторы комнаты, а полторы квартиры: к 40-метровой комнате семьи Бродских ведет часть соседской анфилады с видом на Спасо-Преображенский собор. Сквозь эти помещения с голыми кирпичными стенами, очищенные от бытовых наслоений, идешь, как по туннелю, в другое временное измерение.

Фото: Юрий Пальмин/ предоставлено музеем

Фото: Юрий Пальмин/ предоставлено музеем

Старинный паркетный пол внезапно сменяется клетками линолеума ленинградских коммуналок — и за кусочком коридора будто открываются врата времени. Просторная комната с драными стенами и лепным потолком, восточными арками, причудливыми пилястрами и сарацинским декором цвета какао поражает своей величественной пустотой. Мавританский стиль, редкий для Петербурга, был во вкусе «миллионера и византийского князя» Александра Мурузи — заказчика и владельца дома, построенного в 1877 году. В советское время барские квартиры превратились в коммунальные, и такое великолепие, понятно, не везде сохранилось.

Бродские — родители с 15-летним сыном Иосифом — переехали в квартиру №28 в доме Мурузи на углу Литейного проспекта и улицы Пестеля в 1955 году, обменяв на новое жилье две комнаты в разных районах города. По тем временам вариант исключительно удачный: огромная комната в центре города, да еще с балконом и добавочными метрами за арочной перегородкой. Балкон, кстати, был по-своему знаменит. «Что до нашей анфилады, то ее занимала чета, чье главенство было ощутимым как на предреволюционной русской литературной сцене, так и позднее в Париже в интеллектуальном климате русской эмиграции двадцатых и тридцатых годов: Дмитрий Мережковский и Зинаида Гиппиус. И как раз с балкона наших полутора комнат, изогнувшись гусеницей, Зинка выкрикивала оскорбления революционным матросам»,— сказано в эссе Иосифа Бродского «In a Room and a Half» (оно написано на английском в 1985-м в Нью-Йорке и под названием «Полторы комнаты» в переводе Дмитрия Чекалова в 1995 году вошло в полное собрание сочинений Бродского). А балкон этот стал приметой и того времени, когда в большой комнате жила семья Бродских: «Подобно тому как у других отмечают рост детей карандашными метками на кухонной стене, отец ежегодно в мой день рождения выводил меня на балкон и там фотографировал». Свою часть «полутора комнат», «лучшие десять метров, которые я когда-либо знал», Иосиф отгородил тремя шкафами. От одного оторвал заднюю стенку, оставив нетронутой дверцу,— гости входили к нему через шкаф. Шкафов этих теперь нет. Только след на старом паркете.

Фото: Юрий Пальмин/ предоставлено музеем

Фото: Юрий Пальмин/ предоставлено музеем

Фото: Юрий Пальмин/ предоставлено музеем

Фото: Юрий Пальмин/ предоставлено музеем

Фото: Юрий Пальмин/ предоставлено музеем

Фото: Юрий Пальмин/ предоставлено музеем

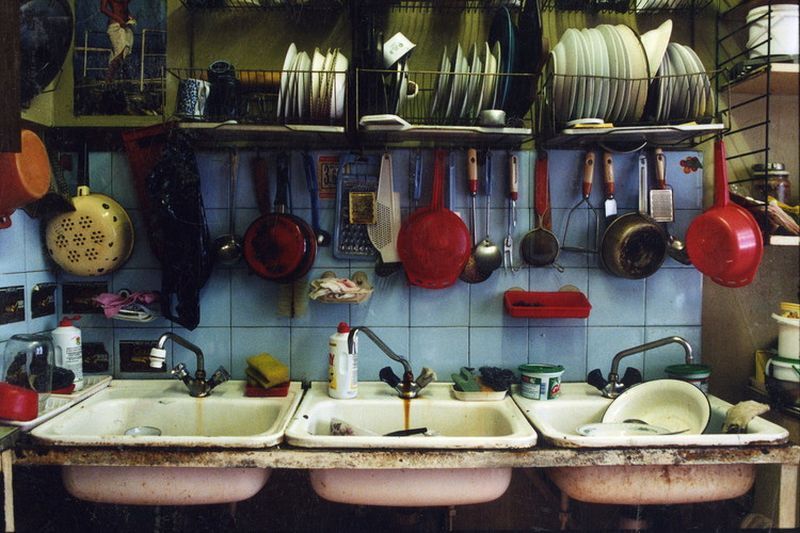

Совсем немного вещей советского времени обосновались в других комнатах музея: проигрыватель «Юность», виниловые пластинки в пожелтевших обложках, настольные лампы, кресла с круглым столиком — они создают домашний, не музейный антураж. Можно налить себе кофе, посидеть в отреставрированном кресле 60-х годов у камина, полистать томик со стеллажа: часть книг — те же, что были в домашней библиотеке Бродских, которая хранится в музее Ахматовой в Фонтанном доме. Кроме «комнаты с мебелью», как она названа в путеводителе, есть еще «комната с архивом», «комната с эркером», где стоит пианино, на котором соседская девочка играла свои надоедливые «собачьи вальсы», и «лекторий» — обшитая фанерой бывшая кухня с окнами из непрозрачных стеклоблоков во двор-колодец. На музей похожа разве что «комната с мусором» — здесь в одиноких витринах под стеклом разложены странные вещицы, мелочи, затерявшиеся между прошлым и настоящим: ключ с остатками цемента, огрызок карандаша, ластик, колпачок от шариковой ручки, «найденные за плинтусом у окна рядом с местом, где стоял письменный стол Бродского», фантик от карамели «Студенческая», обрывок газеты со статьей «Равнодушие ведет к браку»…

Как это ни парадоксально, музейный проект «Полторы комнаты» в нынешнем своем виде состоялся во многом благодаря упрямству соседки Бродских Нины Федоровой — она почти ровесница поэта, живет в этой квартире с рождения. Ну и конечно, благодаря частным инвестициям. С 1999 года, когда часть коммуналки была выкуплена Фондом создания музея Иосифа Бродского, Нина Васильевна упорно отказывалась переезжать не в пример другим соседям. Только через 20 лет дело сдвинулось с мертвой точки. Управляющий партнер инвестиционной компании Fort Group Максим Левченко приобрел под музей смежную квартиру, соединив ее с уже расселенной частью коммуналки вместе с комнатой Бродских. А свидетельница эпохи Нина Федорова осталась у себя, только за стенкой, в изолированной части с отдельным входом. В смежной квартире после ремонта 2000-х годов ничего подлинного не осталось — хорошо, что уцелели печи и лепнина на потолках. «Существовало мнение, что надо обойти антикварные и комиссионные магазины и накупить там кроватей, тумбочек и столов, похожих на те, что были при Бродском, но мы решили, что это совершенно неправильный подход, не нужно никаких фальшивых вещей»,— рассказывает в одном из интервью Александр Бродский, однофамилец поэта, автор архитектурного решения музея. Ошеломительную пустоту главного пространства музея оживляют лишь проекции старых фотографий — тех «полутора комнат», какими они были перед самым отъездом поэта 4 июня 1972 года. Когда он под давлением властей покинул СССР навсегда.

Музей открылся менее полугода назад. Жители дома пока еще не привыкли к такому соседству. Чтобы попасть сюда, нужно предварительно позвонить по телефону +7 (812) 958 28 28.

Коммуналка: “рай” в полторы комнаты (5 фото)

Все дело в том, что коммуналки были порождены индустриализацией и оттоком рабочего населения в города, чему очень способствовала развивающаяся сеть железных дорог.

» Ненормально привитая России внешняя цивилизация, в особенности пути сообщения, железные дороги, повлекшие за собою централизацию в городах, развитие роскоши и вследствие того, в ущерб земледелию, развитие фабричной промышленности, кредита и его спутника — биржевой игры».

Коммуналка литературная

С первых лет своего существования коммунальные квартиры стали явлением не только бытоустройства, но и чуть ли не мироустройства. В коммуналках ковался совершенно новый тип человека. При этом, по мысли Бродского, коммунальные квартиры несут в себе нечто первобытное, изначальное для человеческого сообщества.

«При всех неприглядных сторонах этой формы бытия, коммунальная квартира имеет, возможно, также и сторону, их искупающую. Она обнажает самые основы существования: разрушает любые иллюзии относительно человеческой природы»

Советская мечта

В СССР каждый гражданин мог рассчитывать на жилплощадь в 9 квадратных метров. Далеко непростой процесс «уплотнения» был проведен в Союзе со всей решительностью, однако, как показал опыт, во время процесса дележки («Взять все и поделить!») площади жилья все равно не поделились поровну. Именно по поводу этого пресловутый булгаковский «квартирный вопрос», который «испортил москвичей».

Изначально программа расселения людей в коммунальные квартиры в СССР подразумевала под собой разрушение института семьи как главной ячейки общества. Об этом открыто говорилось в программах коллективизации, то есть отказа от семейного хозяйства как основной формы организации частной жизни людей.

Коммуны были романтизированы социалистическим обществом. Жизнь на виду у всех, когда «личное пространство» сужено до 20 метров комнаты, когда сушка белья проводится в общем коридоре или кухне (то есть соседи в прямом смысле осведомлены, в каком белье ходит сосед) соответствовали коммунистической мечте о гражданском равенстве.

Дефициты

Интенсивность переселения граждан в коммунальные квартиры послужила поводом для постановления, принятого 16 мая 1930 году о «левацких перегибах». На недолгое время основным типом застройки городов стали многоквартирные дома, но строили их особым образом.

Дефицит бюджета и ресурсов привел к тому, что квартиры были очень тесными. Заселяли рабочих в эти «квадратные метры» все равно по принципу коммунального расселения: одна семья-одна комната. Нужно сказать, что отдельные квартиры в 1920—30-х гг в СССР имело не более четверти городских семей.

Сегодня

Коммунальные квартиры и сегодня занимают огромные площади в крупных городах. В одном только Санкт-Петербурге сегодня в коммуналках проживает больше 500 тысяч человек, что соответствует количеству населения в областных центрах.

Другое дело, что сегодня жизнь в коммуналках изменилась. Если раньше люди были вынуждены «вариться» в общем быте, сегодня проживание в коммуналках более автономно. У каждой семь свой телевизор, компьютер, холодильник. Разве что туалет по-прежнему общий.

Показательно, но расставание с таким явлением как коммунальные квартиры шло не от «головы» страны, а от провинций. Уже к началу 1980-х гг. отдельные квартиры в благоустроенных домах имели около 80% жителей уральских, сибирских и дальневосточных городов, тогда как жителей «столиц» коммуналки по-прежнему оставались нормой жизни.

Можно сказать и о том, что коммунальные квартиры сегодня продолжает сохраняться отчасти благодаря кинематографу. Каждая десятая коммуналка в Москве так или иначе «засветилась» в кино. Для съемок фильма коммунальная квартира просто идеальна: она компактна, но при этом содержит в себе абсолютно разные фактуры.

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского – мемориальный музей поэта, нобелевского лауреата Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге.

Показать полностью.

Об открытии музея Иосифа Бродского говорят очень давно. В 1999 году был основан Фонд создания музея Бродского, который сумел выкупить большую часть квартиры Бродских на Литейном 24.

В этом году Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского начнет работать в полную силу. Сейчас в музее продолжаются реставрационные работы.

Работа над проектом ведется совместными силами Фонда создания музея Иосифа Бродского, Музея Анны Ахматовой и команды портала brodsky.online.

Все только начинается!

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского запись закреплена

Иосиф Бродский «Прощальная ода», 1964, отрывок

5 октября в нашем лектории разбирать это стихотворение будет филолог, автор книг «Иосиф Бродский после России» (2009) и «Иосиф Бродский и Анна Ахматова: в глухонемой вселенной» (2021) Денис Ахапкин.

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского запись закреплена

14 сентября в 19:00 у нас в музее состоится вечер памяти писателя Владимира Рафаиловича Марамзина (1934 — 2021). Мы поговорим о Владимире Марамзине как литераторе, о суде над ним, его эмиграции и, конечно, вспомним обстоятельства создания легендарного «Марамзинского собрания» — первого авторизованного пятитомного собрания сочинений Иосифа Бродского.

Показать полностью. Оно составлялось Владимиром Марамзиным при участии друзей И. Бродского с 1972 по 1974 год, и в него вошло около трехсот до сих пор не опубликованных стихотворений. По разным сведениям, всего было составлено 12 или 20 копий собрания.

Не так давно семья Юрия Шмидта и Елены Барихновской передала в дар музею первый том собрания, который также можно будет увидеть на вечере.

На вечере памяти будет редкая возможность послушать воспоминания друзей Владимира Марамзина и Иосифа Бродского, причастных к составлению собрания, и задать им вопрос. Во встрече примут участие:

Михаил Борисович Мейлах (р. 1945) — литературовед, филолог, поэт и переводчик, специалист по романской филологии и новейшей русской литературе.

Яков Аркадьевич Гордин (р. 1935) — писатель, публицист и прозаик, главный редактор журнала «Звезда».

Эра Борисовна Коробова (р. 1930) —один из самых известных и старейших научных сотрудников Государственного Эрмитажа. В ее творческой биографии — сохранение наследия Иосифа Бродского и Сергея Довлатова.

Михаил Исаевич Мильчик (р. 1934) — искусствовед, специалист по древнерусским иконам и деревянной архитектуре русского Севера. Председатель Фонда нашего музея.

Михаил Петрович Петров (р. 1935) — ученый в области управляемого термоядерного синтеза, доктор физико-математических наук.

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского запись закреплена

7 сентября в 18.30: открытие выставки и встреча с Константином Марковичем Азадовским

Константин Маркович Азадовский (р.1941) — литературовед, полиглот, специалист по истории русской поэзии Серебряного века, исследователь русско-немецких культурных связей,

Показать полностью. один из главных специалистов по Рильке в России (именно Константин Маркович через переписку с немецкими архивистами открыл письма Цветаевой к Рильке, которые, соединившись с ответными письмами Рильке и перепиской Цветаева—Пастернак, образовали знаменитый «треугольник»).

Основу выставки составляют материалы личного собрания Константина Марковича, связанного с Иосифом Бродским, которое было передано нашему музею в начале лета. Само собрание представляет собой разрозненные материалы: машинописи с автографами, самиздат, фотографии, книги, газетные вырезки, зарубежные журналы. Через эти документы можно проследить отношения двух друзей, берущие начало в 1960-м году и продолжающиеся уже после смерти Бродского в попытках друга сохранить память о нем через упоминания в прессе, статьи о поэте и даже в аккуратном собирании приглашений на вечера памяти Бродского.

На встрече Константин Маркович расскажет о своей коллекции и дружбе с Иосифом Бродским, после чего каждый сможет задать интересующий его вопрос.

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского запись закреплена

С радостью сообщаем, что с 28 сентября у нас стартует цикл лекций с Денисом Ахапкиным «Разговоры о стихах Бродского»

Цикл будет состоять из 12 занятий, каждое из которых будет посвящено одному стихотворению Иосифа Бродского.

Показать полностью.

Разговор о стихах всегда был для Бродского частью жизни — как поэта, так и преподавателя. В университетских аудиториях американских колледжей и университетов он не просто читал лекции, а начинал неторопливую беседу со студентами о том, как сделано стихотворение и как из отдельных его элементов складывается единый и целостный смысл. Многие из этих бесед впоследствии вылились в его эссе о стихах — о «Новогоднем» Цветаевой, о «1 сентября 1939» Одена, «Орфее, Эвридике, Гермесе» Рильке и многих других. Конечно, невозможно сравниться с Бродским в этом жанре, но продолжать разговор о стихах — в том числе о его собственных — значит поддерживать заданный им импульс.

Петербургский филолог Денис Ахапкин, исследователь творчества Бродского, автор книг «Иосиф Бродский после России» (2009) и «Иосиф Бродский и Анна Ахматова: в глухонемой вселенной» (2021) и читающегося с 2004 года в Санкт-Петербургском государственном университете спецкурса «Поэтика Иосифа Бродского» проведет в у нас цикл встреч, посвященных разговору о нескольких стихотворениях Бродского — в формате обсуждения, комментария, совместного поиска ответов на вопросы, которые ставит перед нами поэт.

Первая встреча будет посвящена «Большой элегии Джону Донну»

На встречи можно приобрести как абонемент, так и билеты на отдельные лекции.

Музей «Полторы комнаты» Иосифа Бродского запись закреплена

Четверг. Сегодня стул был не у дел.

Он не переместился. Ни на шаг.

Никто на нем сегодня не сидел,

не двигал, не набрасывал пиджак.

Пространство, точно изморось — пчелу,

Показать полностью.

вещь, пользоваться коей перестал

владелец, превращает ввечеру

(пусть временно) в коричневый кристалл.

Стул напрягает весь свой силуэт.

Тепло; часы показывают шесть.

Все выглядит как будто его нет,

тогда как он в действительности есть!

Но мало ли чем жертвуют, вчера

от завтра отличая, вечера.

Материя возникла из борьбы,

как явствуют преданья старины.

Мир создан был для мебели, дабы

создатель мог взглянуть со стороны

на что-нибудь, признать его чужим,

оставить без внимания вопрос

о подлинности. Названный режим

материи не обещает роз,

но гвозди. Впрочем, если бы не гвоздь,

все сразу же распалось бы, как есть,

на рейки, перекладины. Ваш гость

не мог бы, при желании, присесть.

Составленная из частей, везде

вещь держится в итоге на гвозде.

Стул состоит из чувства пустоты

плюс крашенной материи; к чему

прибавим, что пропорции просты

как тыщи отношенье к одному.

Что знаем мы о стуле, окромя,

того, что было сказано в пылу

полемики? — что всеми четырьмя

стоит он, точно стол ваш, на полу?

Но стол есть плоскость, режущая грудь.

А стул ваш вертикальностью берет.

Стул может встать, чтоб лампочку ввернуть,

на стол. Но никогда наоборот.

И, вниз пыльцой, переплетенный стебель

вмиг озарит всю остальную мебель.

Воскресный полдень. Комната гола.

В ней только стул. Ваш стул переживет

вас, ваши безупречные тела,

их плотно облегавший шевиот.

Он не падет от взмаха топора,

и пламенем ваш стул не удивишь.

Из бурных волн под возгласы «ура»

он выпрыгнет проворнее, чем фиш.

Он превзойдет употребленьем гимн,

язык, вид мироздания, матрас.

Расшатан, он заменится другим,

и разницы не обнаружит глаз.

Затем что — голос вещ, а не зловещ —

материя конечна. Но не вещь.

И. Бродский «Посвящается стулу», отрывок, 1987