поле фильтрации для септика

Как устроить поле фильтрации для септика: типовые схемы + правила проектирования

Загородная система канализации имеет некоторые особенности, влияющее на санитарное состояние всего земельного участка. Эффективность фильтрации канализационных стоков зависит от конструкции автономных очистных сооружений.

В качестве последней ступени очистки часто применяют поле фильтрации для септика, необходимое для доочистки жидкости. Выясним, как правильно произвести расчеты и соорудить поле своими руками.

Поле фильтрации как часть канализации

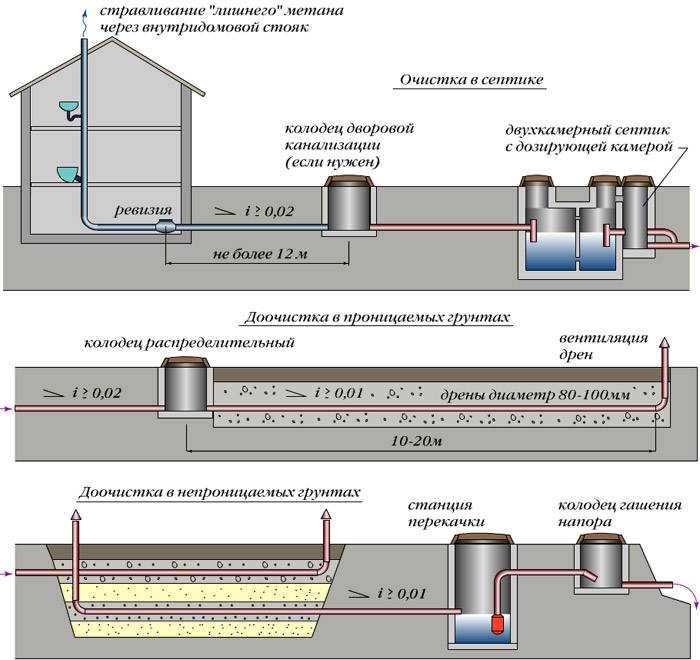

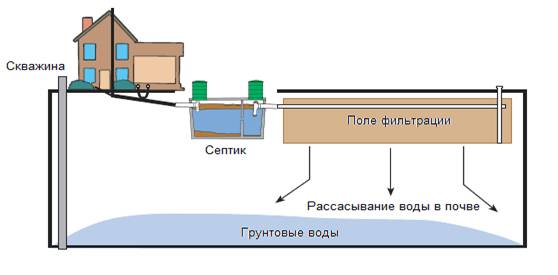

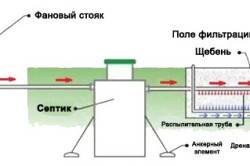

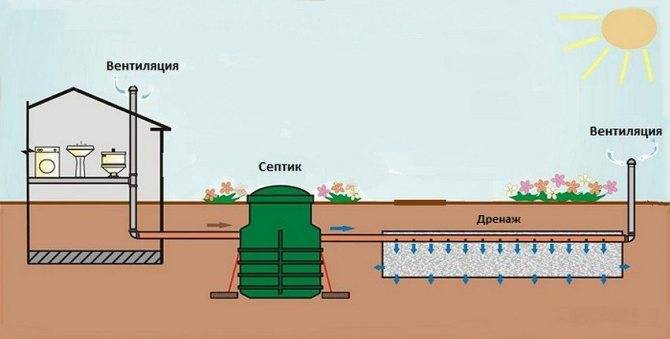

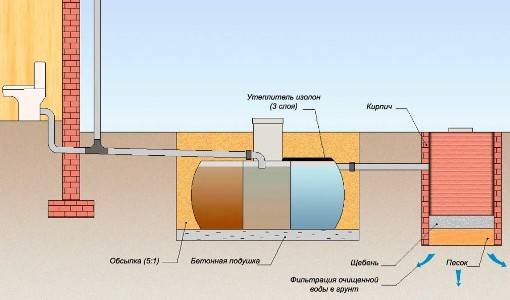

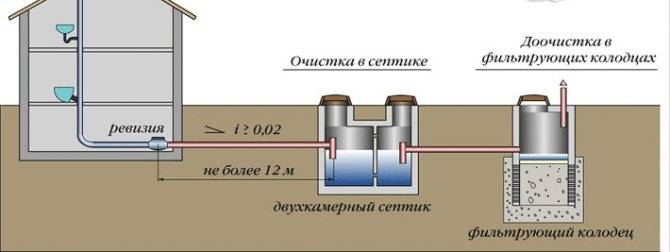

Без основной части, выполняющей первоначальную переработку канализационных отходов, то есть септика, поле фильтрации не используется, так как его назначение – доочистка уже очищенной жидкости. Чтобы было понятнее, рассмотрим, как работает ЛОС.

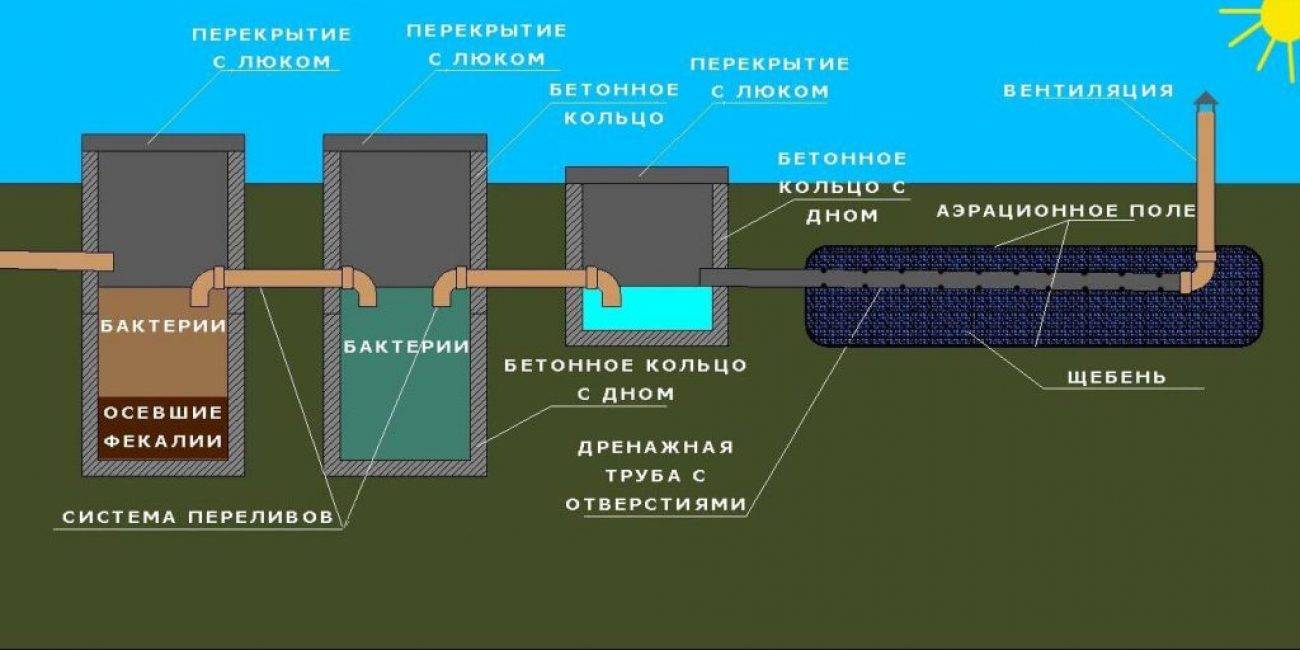

Процесс очистки начинается в накопителе, где канализационные стоки разделяются на разные фракции: твердые минеральные отходы выпадают в виде осадка, жир всплывает и образует пленку, часть веществ остается в воде в виде взвеси. Если не обеспечена подача воздуха, процесс разложения некоторой части отходов происходит за счет жизнедеятельности анаэробных бактерий.

Дальше жидкость перетекает в следующий отсек, оснащенный вентиляцией, где переработкой сточных вод занимаются аэробные микроорганизмы. Они образуют активный ил, который в дальнейшем можно использовать в качестве удобрения. Результатом двухступенчатой очистки является слегка мутная жидкость, еще не пригодная для применения.

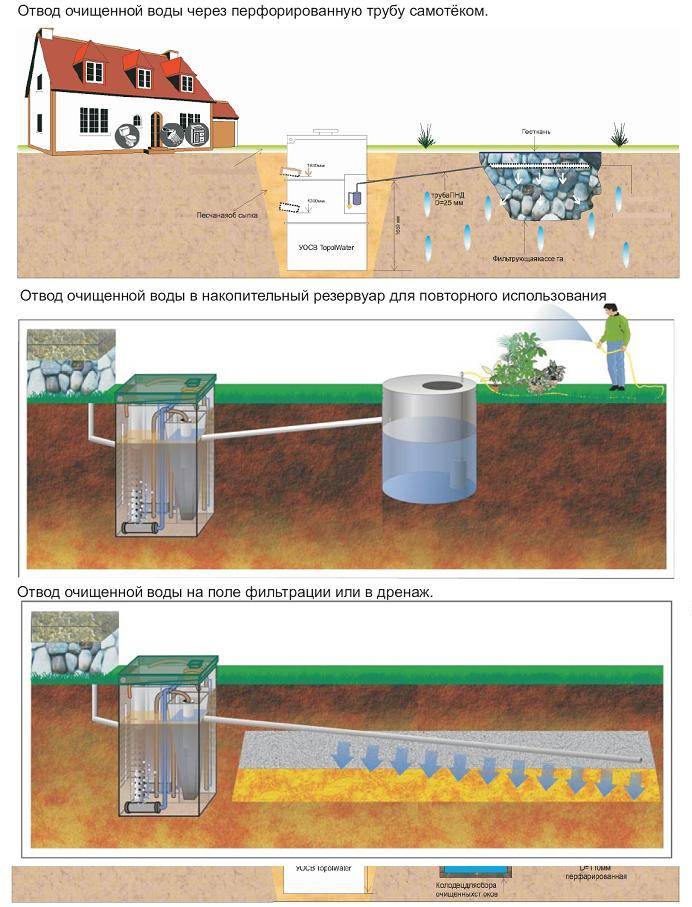

Она превращается в техническую воду или просто попадает в грунт (канаву, водоем) после прохождения доочистки, которая выполняется следующим путем:

Типовая многоступенчатая система, имеющая десятки вариантов исполнения, хороша тем, что эффективно очищает канализационные отходы, сокращает до минимума сотрудничество с ассенизаторами и сохранят чистой экологию приусадебного участка. А сейчас более подробно остановимся на конструкции поля фильтрации.

Конструкционные особенности ПФ

Поле фильтрации – относительно большой по площади участок земли, на котором происходит вторичная очистка жидкости.

Этот способ очистки носит исключительно биологический, естественны характер, а ценность его в экономии средств (не нужно покупать дополнительные устройства или фильтры).

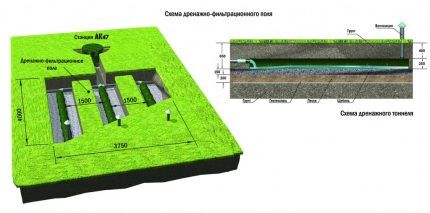

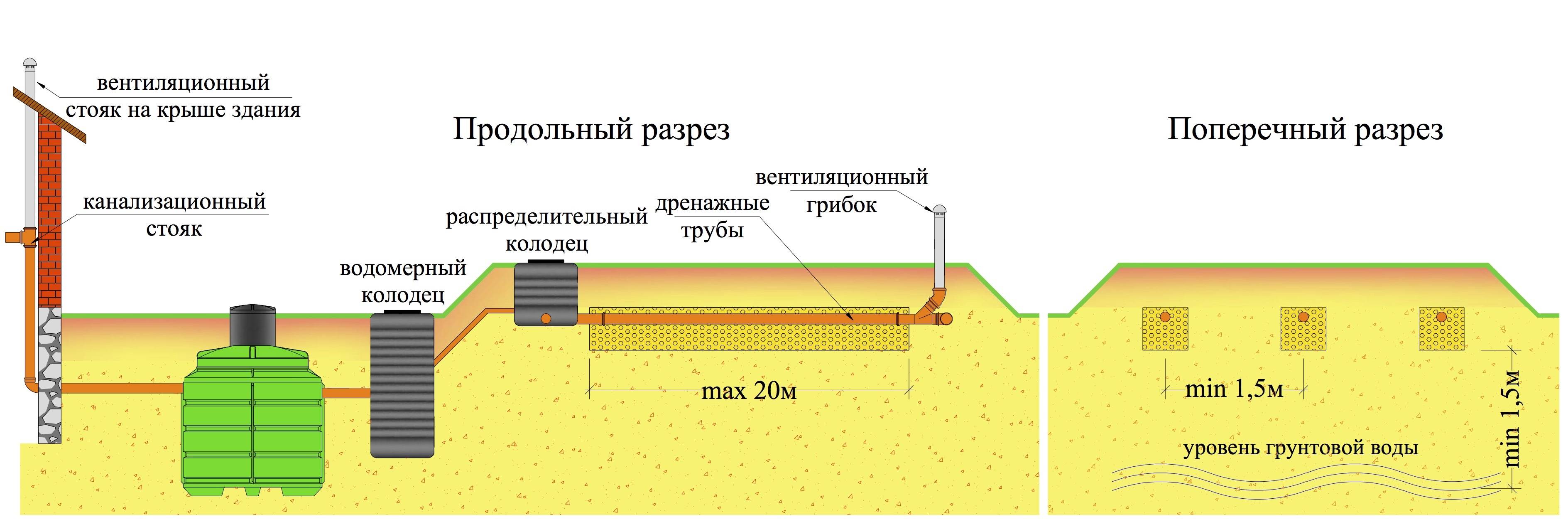

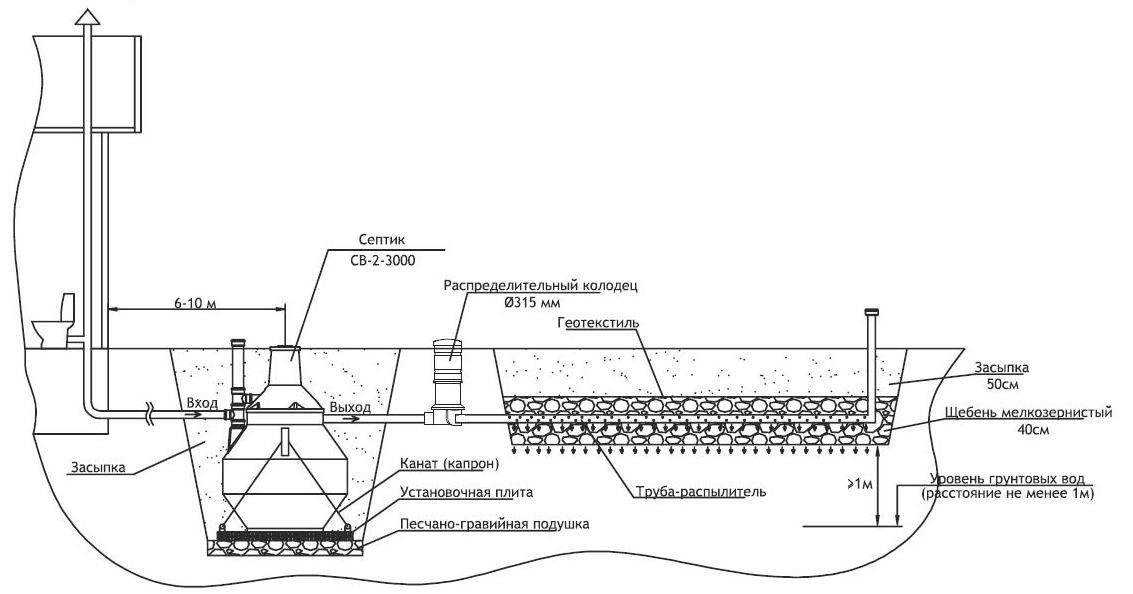

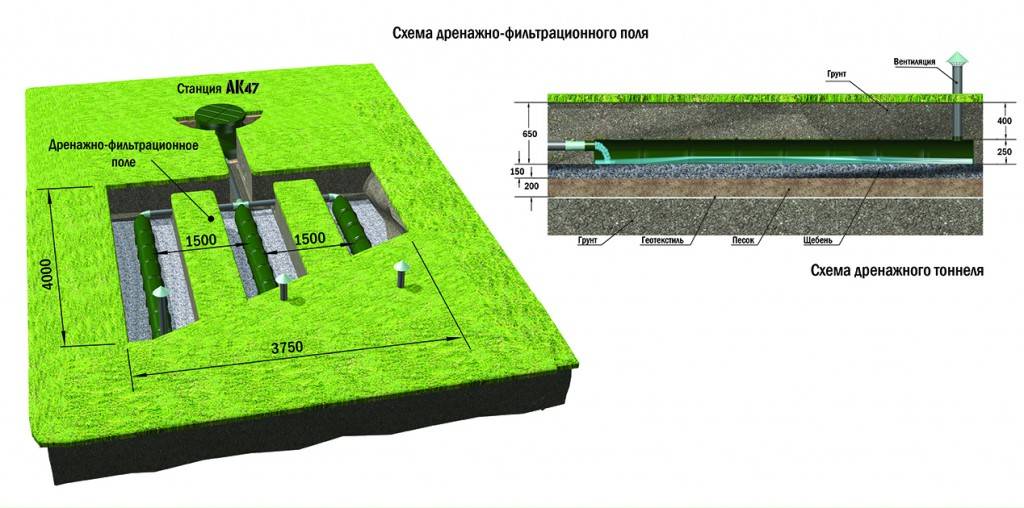

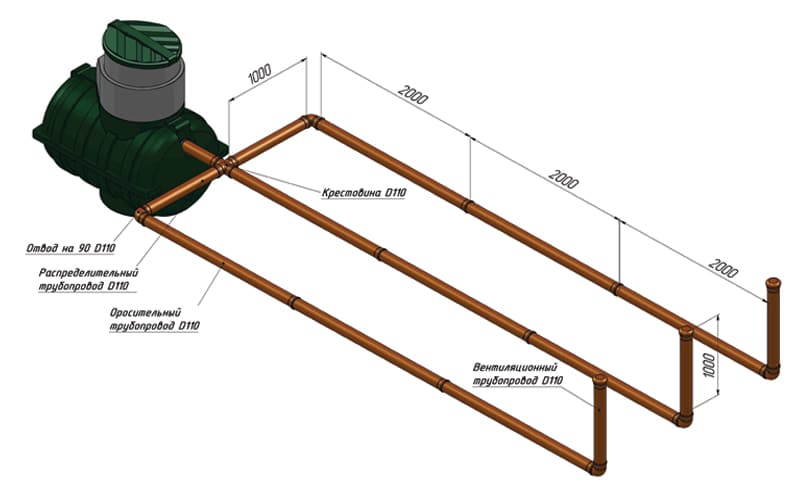

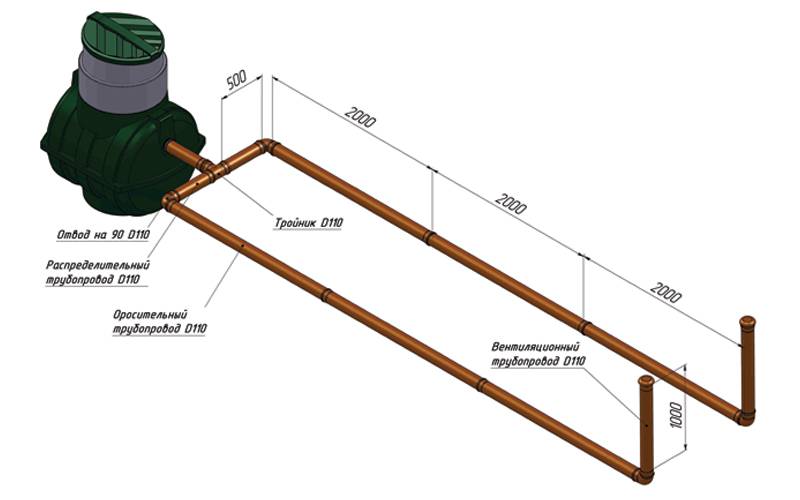

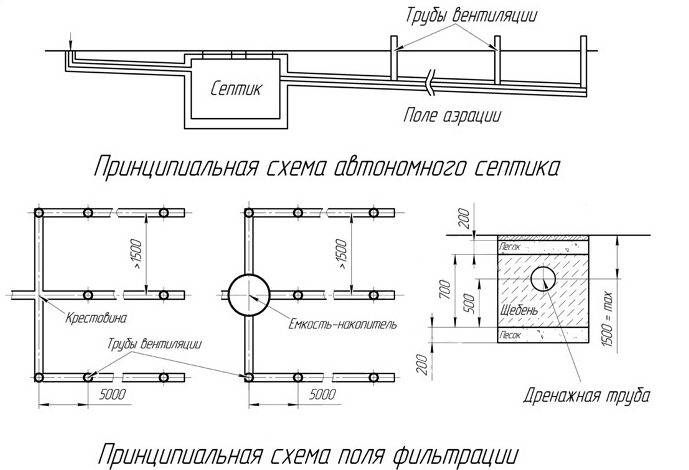

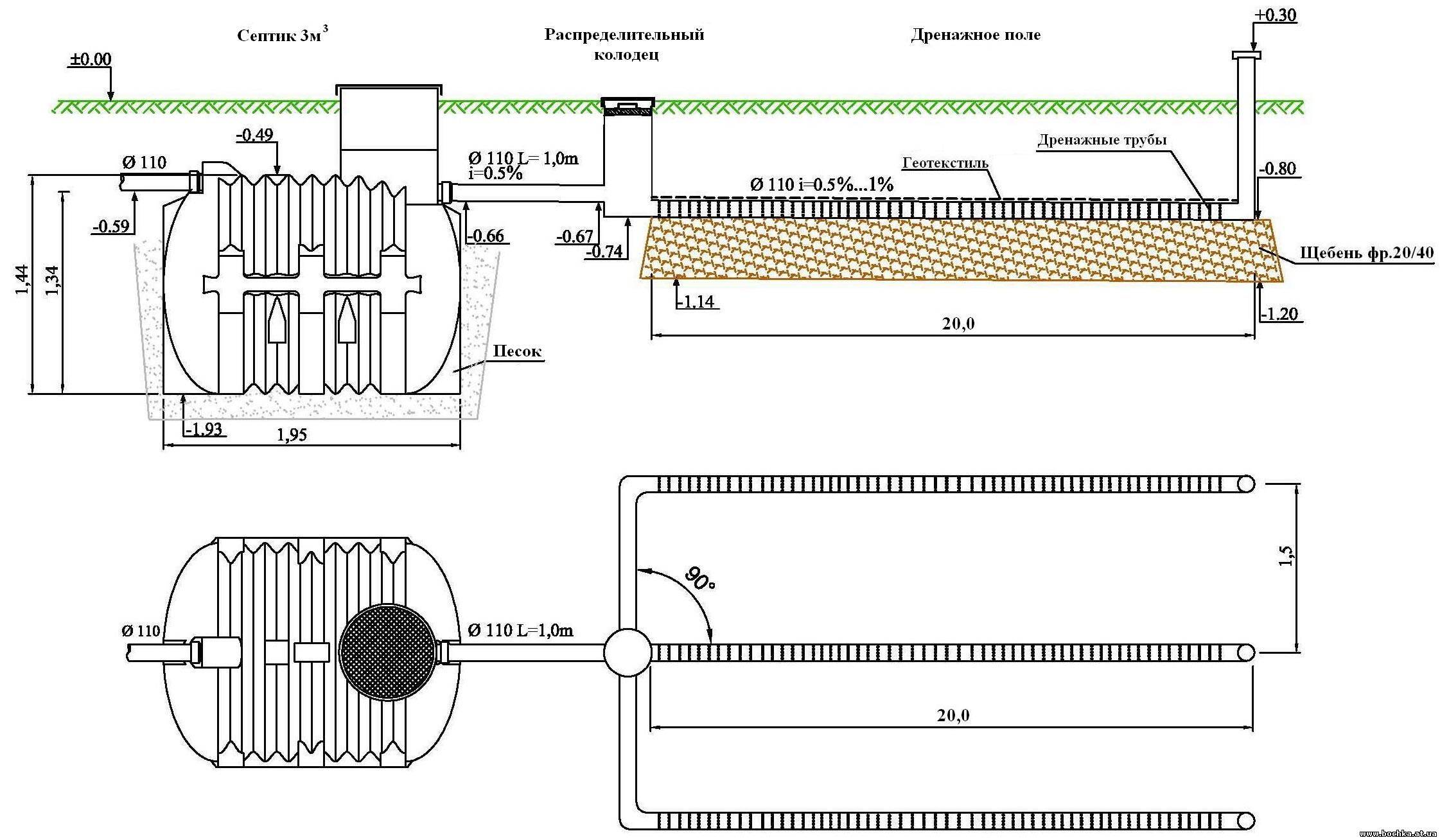

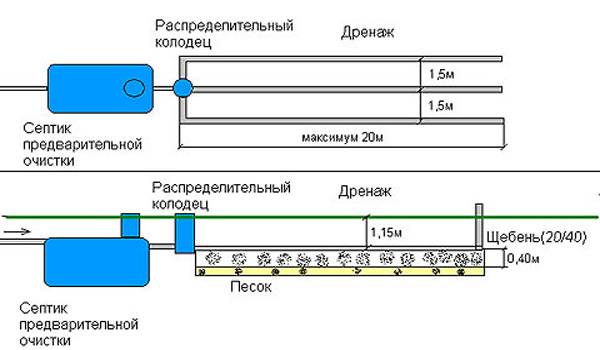

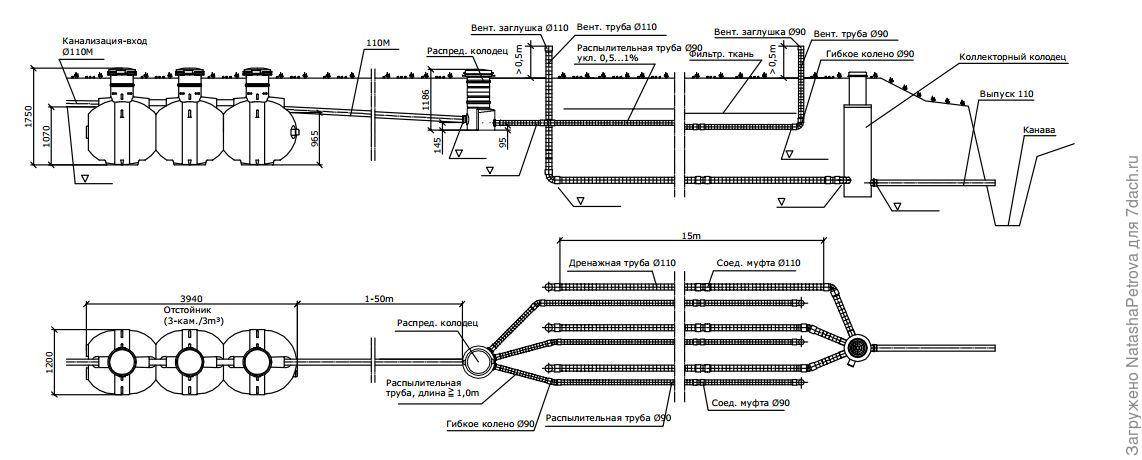

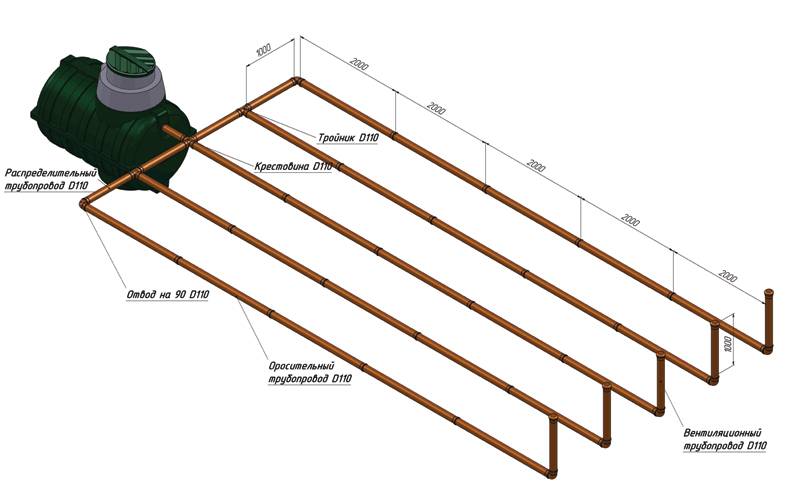

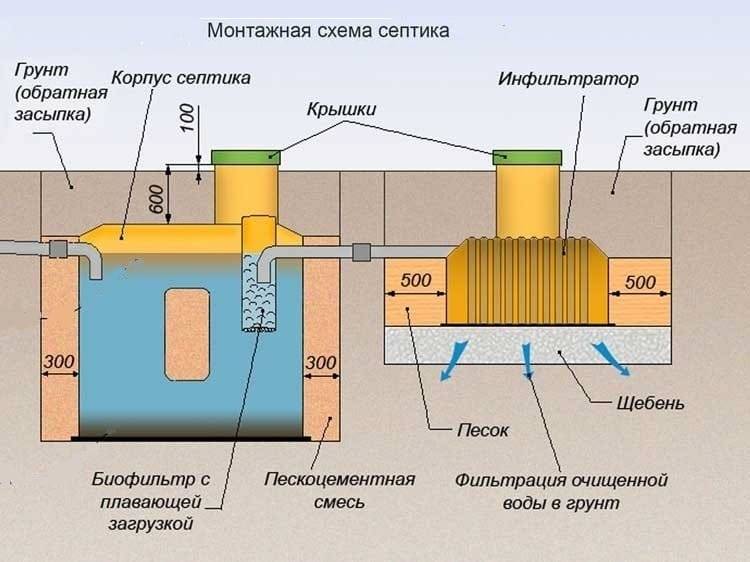

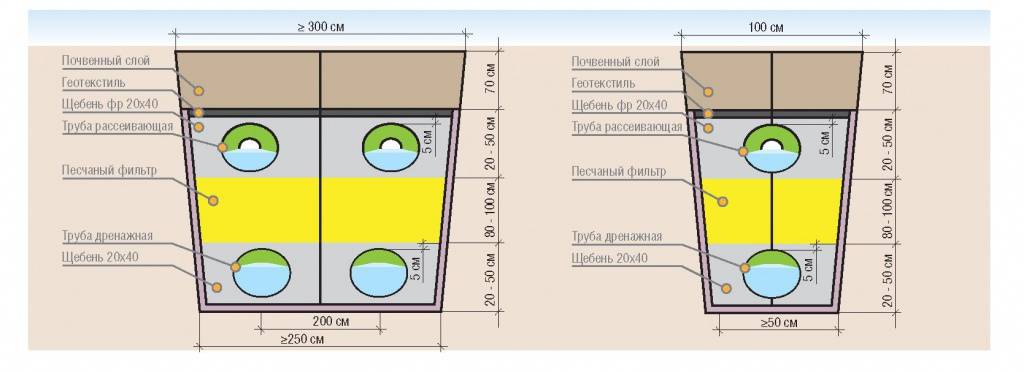

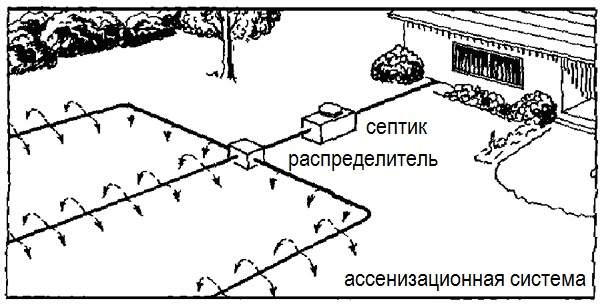

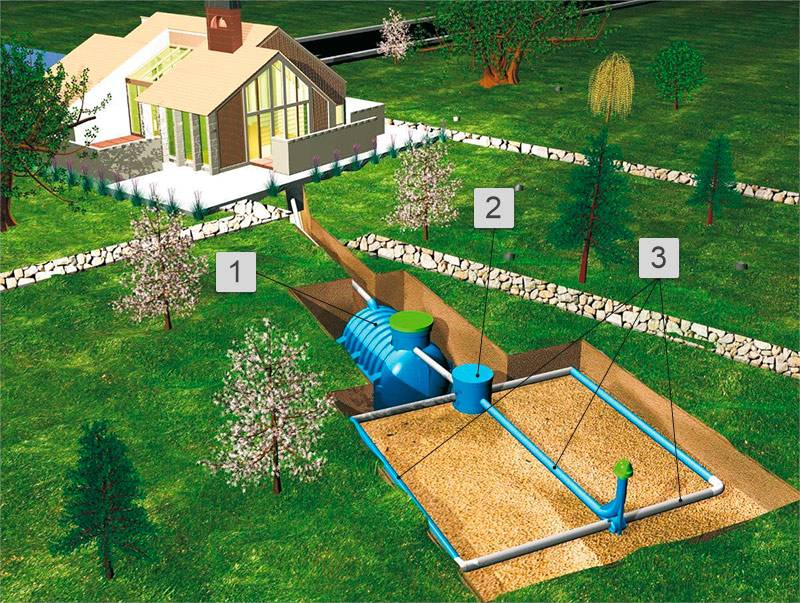

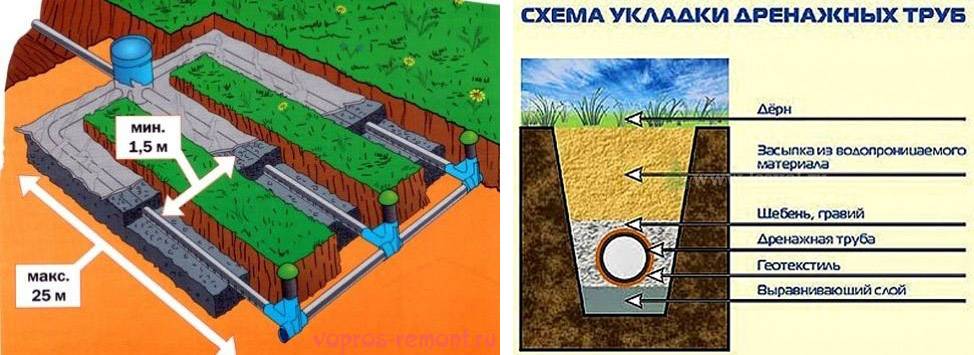

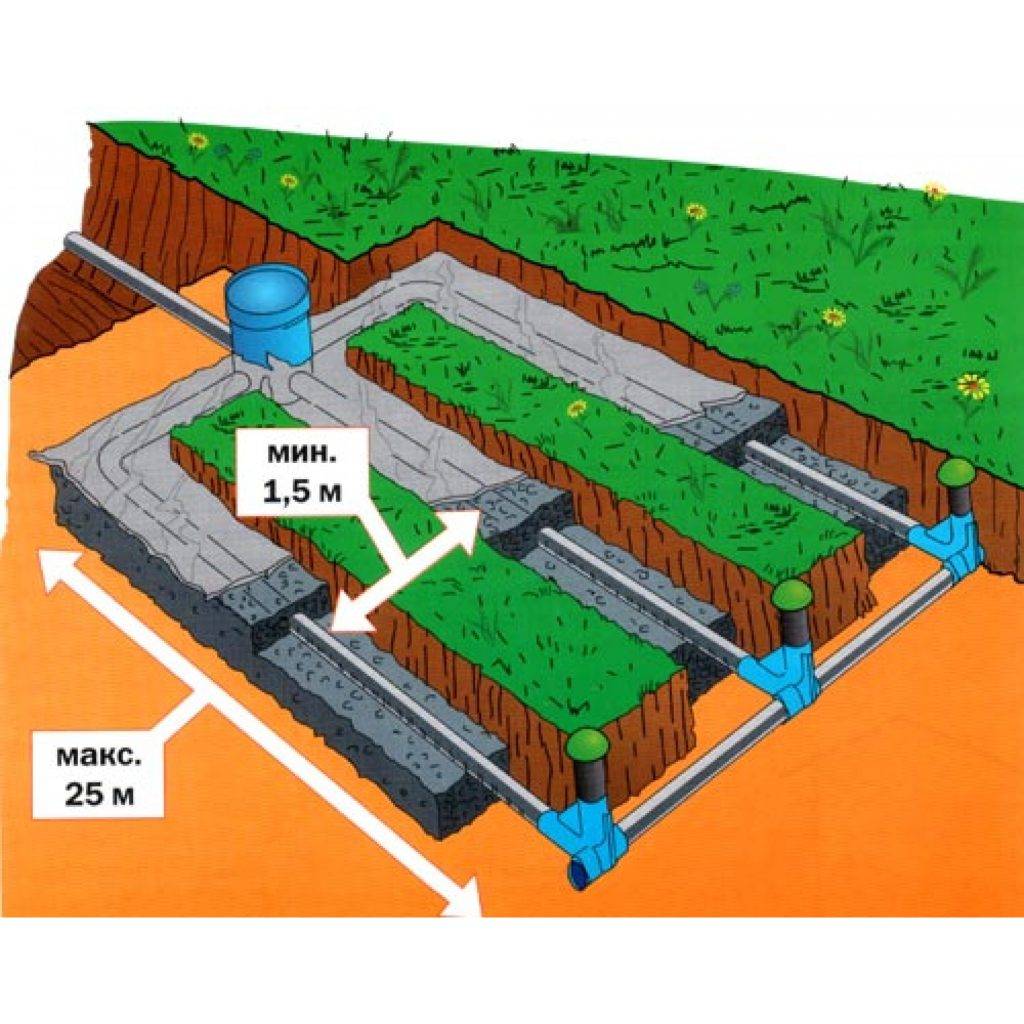

Типовое устройство поля фильтрации – это система параллельно уложенных дренажных труб (дрен), которые отходят от коллектора и с равными интервалами помещены в канавы с толстым песчано-гравийным слоем.

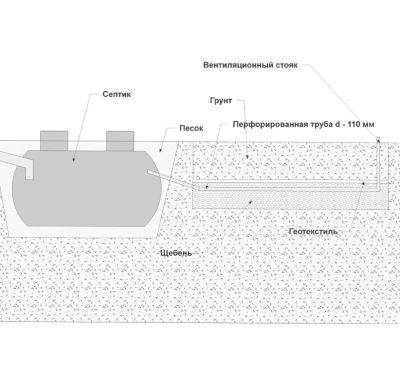

Раньше использовали асбестоцементные трубы, сейчас существует более надежный и экономичный вариант – пластиковые дрены. Обязательное условие – наличие вентиляции (вертикально установленных стояков, обеспечивающих доступ кислорода в трубы).

Конструкция системы направлена на то, чтобы жидкость равномерно распределялась по выделенной территории и имела максимальную степень очистки, поэтому существует несколько важных моментов:

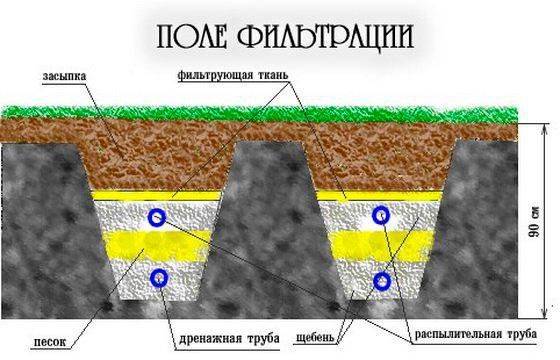

Чтобы осуществлялось естественное движение жидкости, трубы имеют уклон 2 см/м. Каждая дрена окружена фильтрующей «подушкой» из песка и гальки (щебня, гравия), а также защищена от попадания земли геотканью.

Существует одно условие, без выполнения которого установка септика с полем фильтрации является нецелесообразной. Требуются особые пропускные свойства грунта, то есть на рыхлых крупно- и мелкообломочных грунтах, не имеющих связи между частицами, можно сооружать систему доочистки, а плотные глинистые грунты, частицы которых связаны консолидированным образом, для этого не подойдут.

Типовая схема устройства

Какими бы не были общие размеры поля фильтрации, его конструкция состоит из следующих частей:

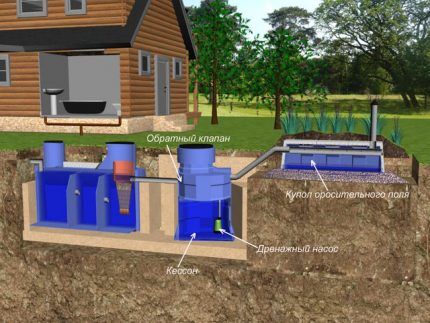

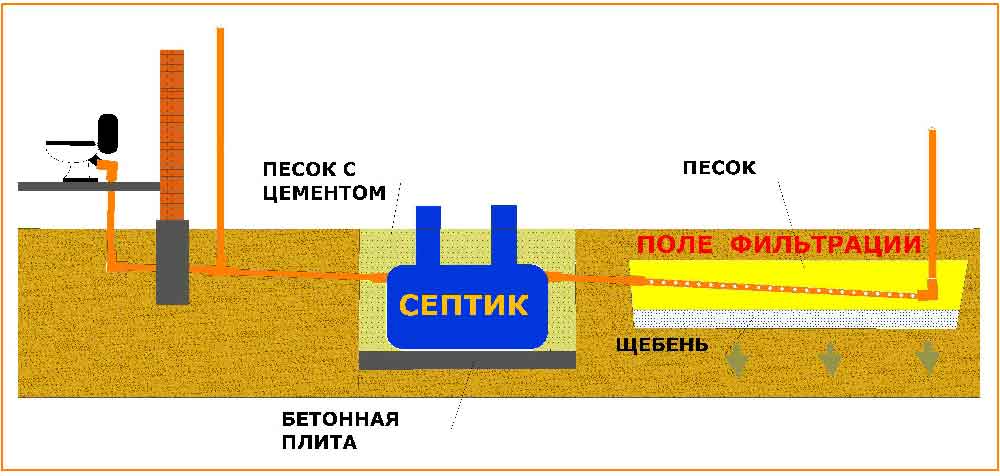

Традиционно дренажный слой насыпают из песка и гравия (щебня, гальки). Для защиты дрен используют геотекстиль. Канализационная система с ПФ выглядит так:

При строительстве поля фильтрации своими руками коллектор не обязательно сооружать самостоятельно – в продаже можно найти пластиковые канализационные емкости нужного объема.

Часто обходятся и без распределительного колодца, соединяя напрямую септик и систему труб – но это удобно для небольших по площади ПФ.

Иногда вместо ПФ используют готовые пластиковые устройства – инфильтраторы. Они выручают тогда, когда существует дефицит свободной площади, а грунт не имеет прослоек суглинка с супесью и обладает достаточными пропускными свойствами.

При желании можно установить несколько инфильтраторов, связанных трубами последовательно.

Далее рассмотрим, как правильно спроектировать и установить ПФ.

Проектирование поля фильтрации

Составление проекта – обязательный этап перед любым серьезным строительством. Он необходим, чтобы точно сделать разметку, произвести расчеты, подбить смету, приготовить материалы, учесть все нюансы.

Профессионально составленный проект убережет от ошибок, которые свойственны неопытным новичкам.

Как подобрать схему и выбрать место?

Выбор схемы зависит от трех факторов:

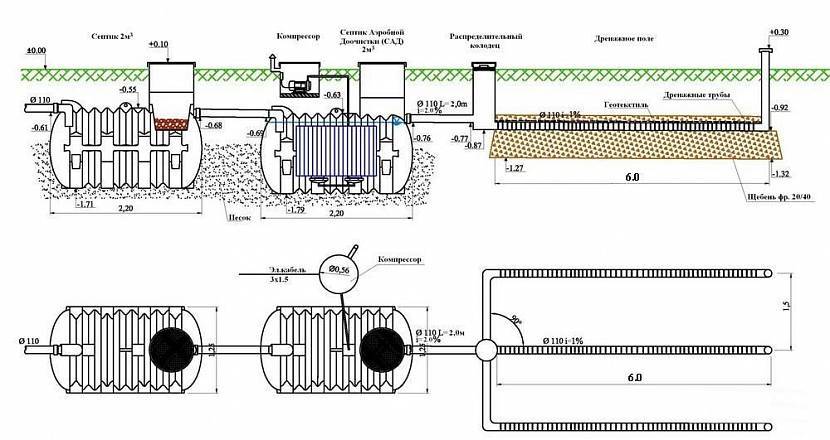

Дело в том, что степень очистки у разных септиков отличается. Например, станции биологической очистки (Топас, Астра, Евробион) вообще не нуждаются в поле фильтрации: очищенная на 98% вода сразу поступает в дренажную траншею или водоем.

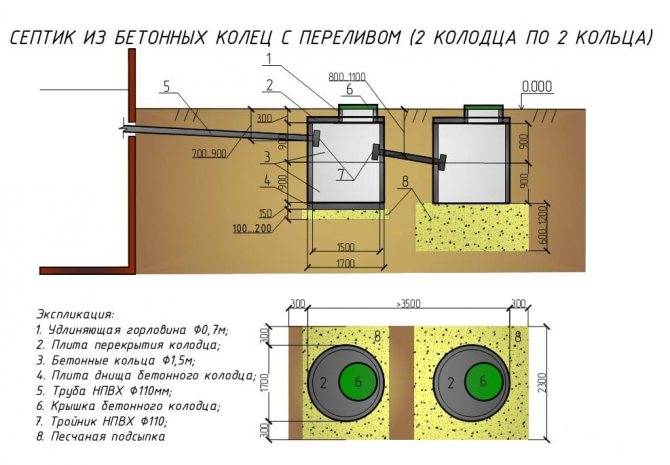

Септики, сооруженные самостоятельно из бетонных колец, кирпича или шин, напротив, сами по себе не являются эффективными очистными сооружениями, поэтому жидкость, выходящая из них, требует дополнительной доочистки.

Рекомендуем ознакомиться с инструкциями по самостоятельному монтажу различных видов септиков:

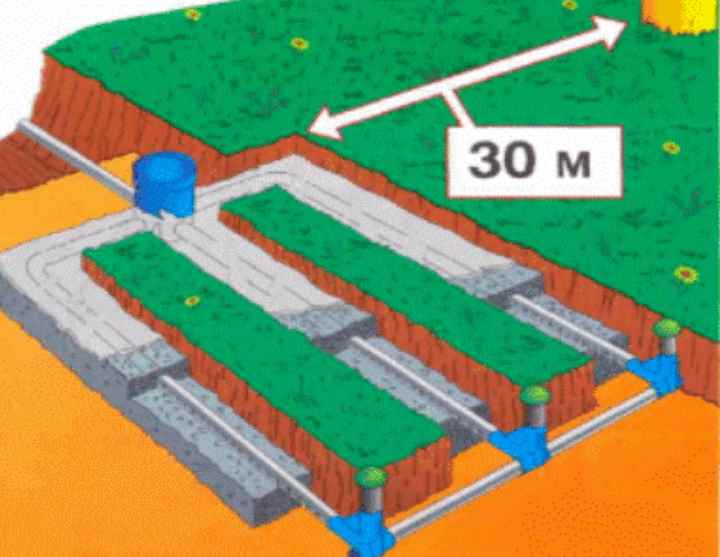

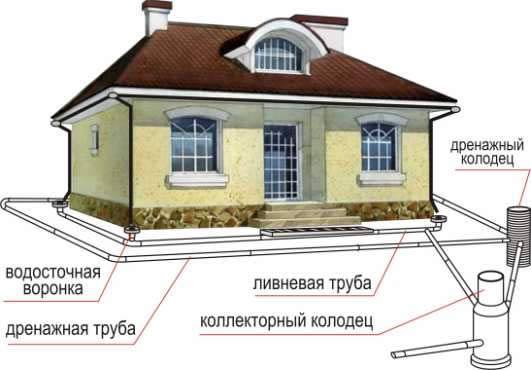

Как правило, все элементы канализации располагаются в одну линию, то есть выстроены поочередно в одном направлении от дома – сначала септик, затем поле фильтрации.

Это значит, что при устройстве септика необходимо имеет в виду, что часть свободной территории за ним потребуется для строительства ПФ (или, как минимум, установки инфильтратора).

При объемном сбросе стоков работает принцип: чем «ветвистее» и длиннее сеть дренажных труб, тем эффективнее очистка.

Стоит изначально обратить внимание на специфику устройства полей фильтрации:

Три способа грунтовой фильтрации, или Куда девать воду из септика

Рассматриваем три самых популярных способа отводить воду из септика — фильтрующий колодец, поля фильтрации и дренажные тоннели

Независимо от того, какой септик будет установлен на вашем участке, осветленную (очищенную в септике) воду нужно будет куда-то девать. Ее нельзя сбрасывать в водоемы и канавы, если только у вас не аэрационная установка, которая обеззараживает стоки. Выход — грунтовая фильтрация как метод доочистки воды. Есть три популярных среди наших домовладельцев системы грунтовой фильтрации, о них мы и предлагаем поговорить сегодня.

Как определить коэффициент фильтрации и для чего он нужен

Можно определить, как быстро фильтруется вода через ваш грунт, простым «дедовским» способом. Там, где вы планируете обустроить фильтрационную систему, выкопайте шурф (глубина его должна быть пониже, чем вы планируете разместить основание своего сооружения). И начинайте заполнять шурф водой, раз за разом замеряя, за какое время она будет полностью уходить в грунт. Через несколько итераций рассчитайте среднюю скорость.

А теперь, зная площадь смоченной поверхности этого шурфа (в квадратных метрах), объем (в кубических метрах), рассчитайте ориентировочный коэффициент фильтрации. Для этого надо объем разделить на площадь и умножить на время (в сутках). А в соответствии с этим коэффициентом уже и определите допустимую нагрузку на свою фильтрующую систему — используйте таблицу 1 из СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.

Разумеется, при всех этих расчетах нужно будет учитывать нагрузку на канализационную систему — четко посчитайте, сколько стоков в сутки вы планируете продуцировать и какими могут быть пиковые нагрузки.

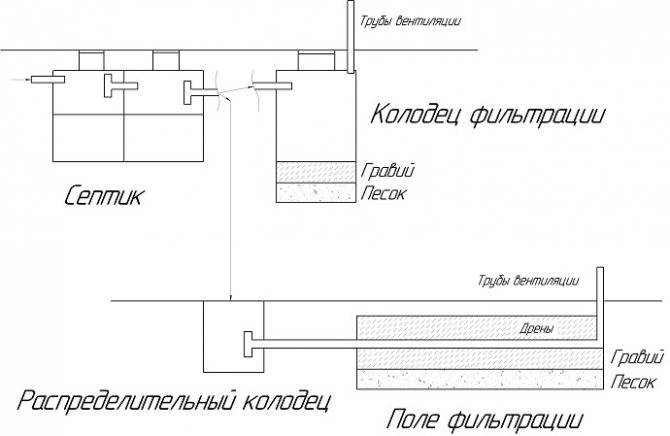

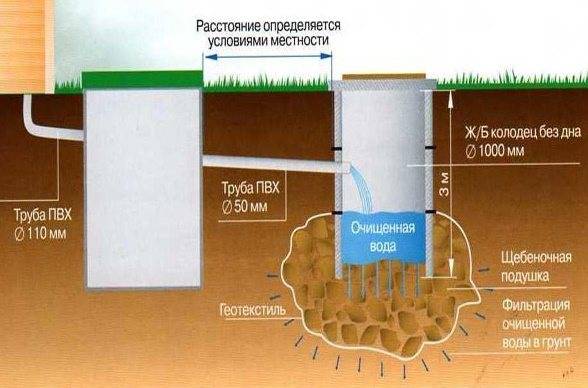

Фильтрующий колодец — проще не бывает

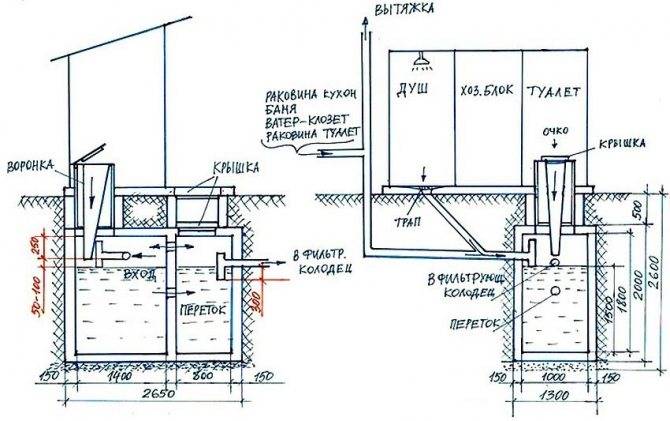

Компактные и просто устроенные фильтрующие колодцы — сооружение самое простое и в этой связи самое популярное среди частных домовладельцев. Их делают из бетонных колец или пластика. В стенах равномерно пробивают дырки диаметром в 4—6 см, причем дырок должно быть много: общей площадью не меньше 10% от всей площади стены.

Глубина расположения такого колодца должна быть не менее 2,5 метра, а под ним нужно обязательно насыпать основание из щебенки — сантиметров 20—30.

Собственно, вот и все, колодец готов. Только не забудьте сделать фильтр на дне — засыпку из гравия и щебня. высота такого фильтра должна быть тоже около трех десятков сантиметров. Какая крупная фракция будет у этой фильтрующей засыпки — зависит от того, на каком грунте вы работаете. Самый крупный фильтр можно ставить на песках — 20—40 мм. В супесях фракция должна быть помельче: 5—20 мм. И, наконец, на суглинках выбирайте самый мелкий калибр фильтрационной подушки — 3—10 мм.

Внимание: следите, чтобы щебень не был известковым или доломитовым, потому что он быстро превратится в крошку и не будет выполнять свои функции.

Проходя через всю эту конструкцию, вода будет освобождаться от остатков механических загрязнений. Снаружи колодец тоже надо засыпать гравием и/или щебнем — до самой трубы, которая входит в септик. Потом закройте сверху геотекстилем и засыпьте грунтом. Сверху должен быть люк с прочной крышкой.

Вот и все, ваш фильтрующий колодец готов. Казалось бы, все просто, но есть ограничения. Такие сооружения противопоказаны, если:

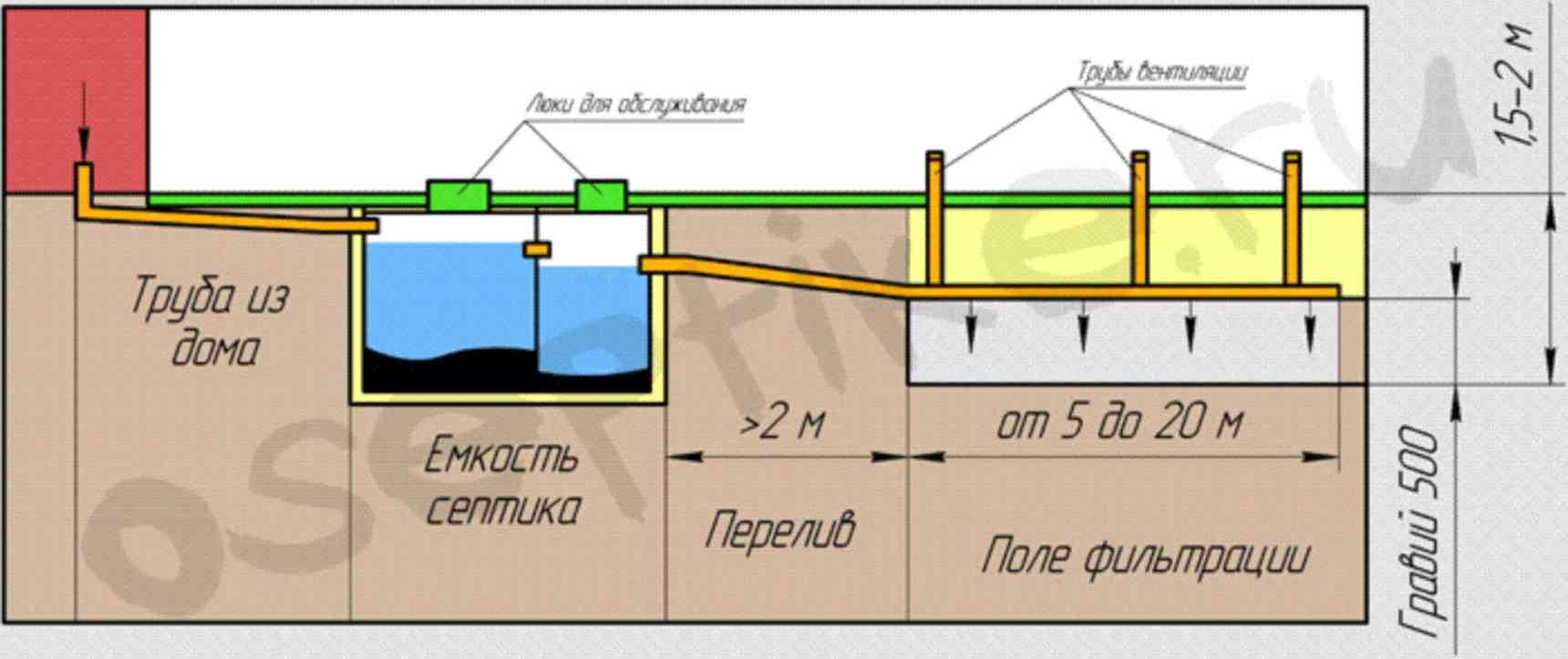

Поле фильтрации — дело труба. Да не одна, а много.

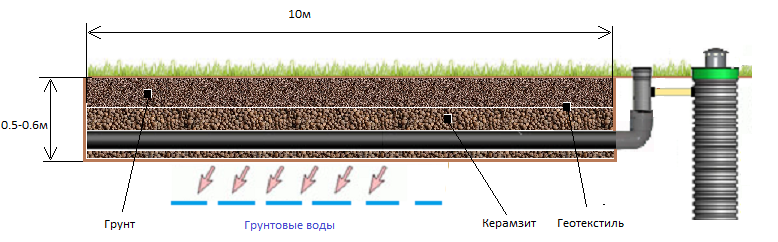

Если у вас хороший уровень фильтрации грунта, но стоков образуется больше 1 кубометра в сутки, то вам показаны поля фильтрации. Такой путь показан и тем, у кого стоков мало, но близко к поверхности земли залегают грунтовые воды, а значит, нельзя делать фильтрационный колодец.

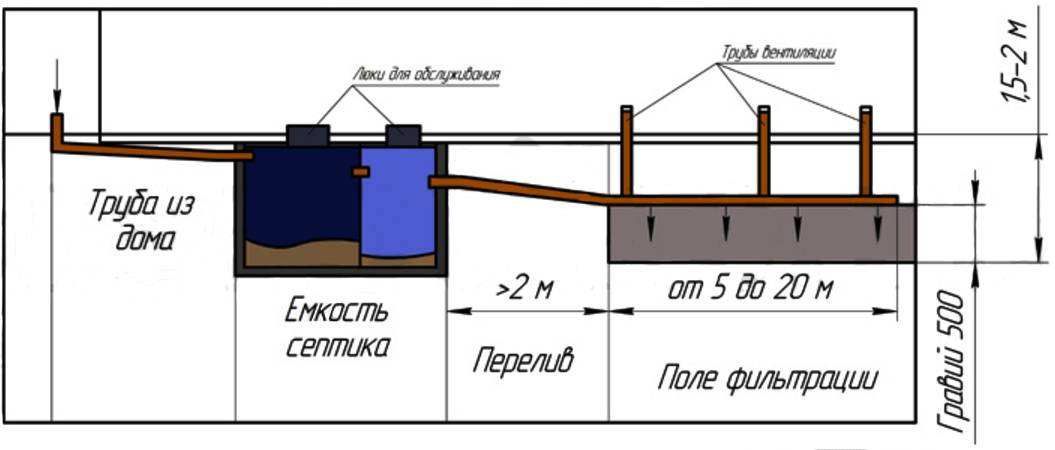

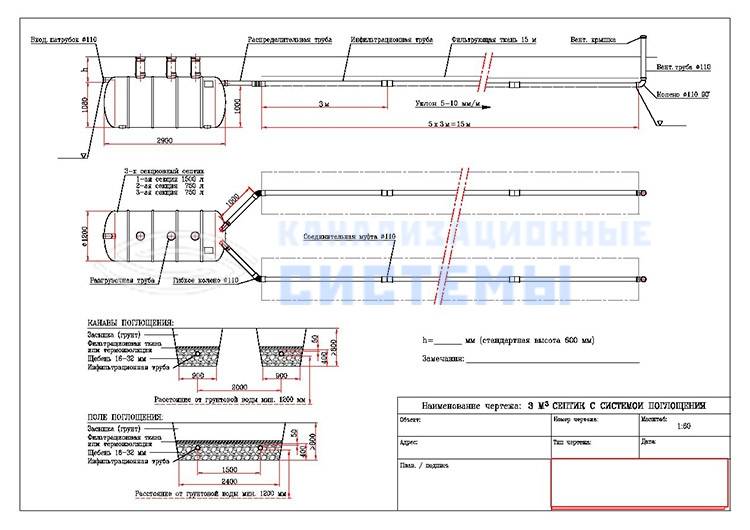

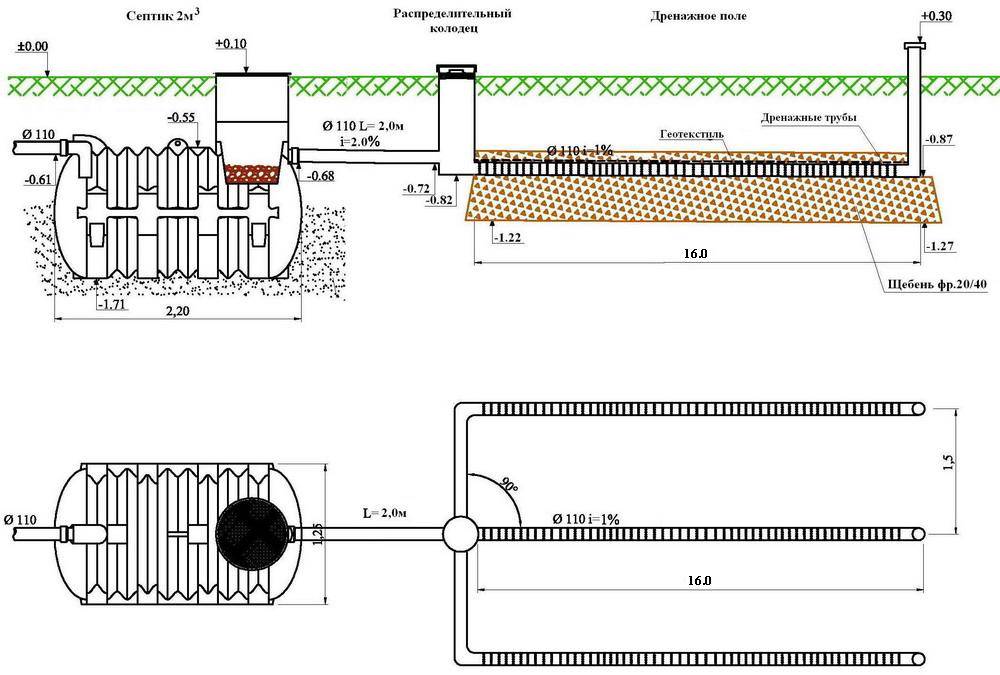

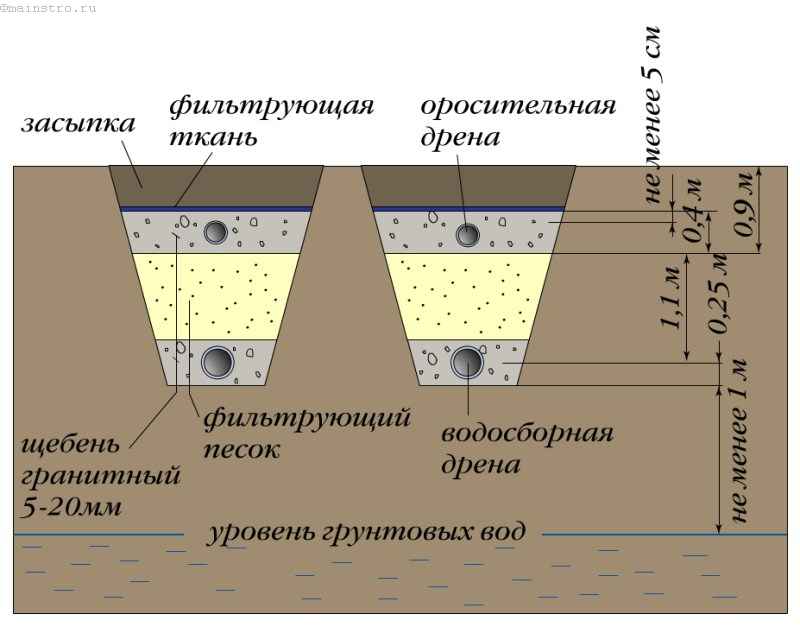

Итак, поле фильтрации — это система дренажных труб, которые закладываются в грунт примерно на полметра от поверхности с небольшим уклоном. Для этого можно использовать обыкновенные канализационные трубы из пластика диаметром не меньше 100 мм. В трубах делаются пропилы шириной в 5—10 мм. Все вместе подсоединяется единой трубой к септику, и выходящая из него вода отправляется по трубам, отфильтровываясь в грунт через пропиленные щели. Количество труб и порядок их закладки вы определите в зависимости от того, сколько стоков планирует продуцировать ваше хозяйство и как хорошо фильтрует воду грунт на участке.

Разумеется, трубы кладут не прямо в грунт, а на гравийно-щебневое основание — его придется положить высотой где-то на два десятка сантиметров. Но и это не все — систему из труб надо засыпать все теми же гравием и щебнем, так, чтобы они покрывали трубы минимум на 10 сантиметров. Все, сверху кладете геотекстильную мембрану, насыпаете грунт — и готово.

Противопоказание к обустройству полей фильтрации — плотный глинистый грунт с низким коэффициентом водопоглощения. Иначе вы рискуете получить аккуратное болотце на своем участке.

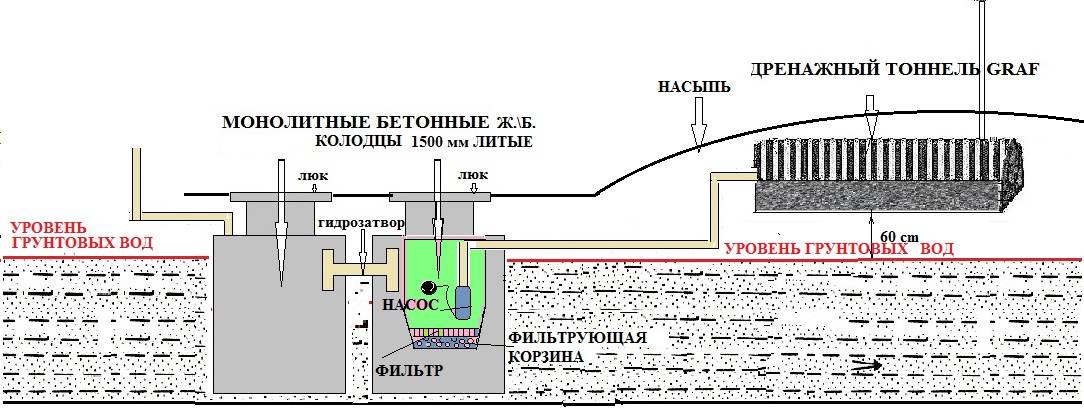

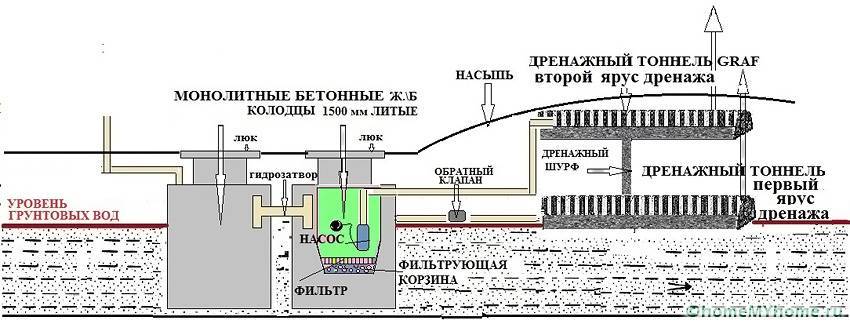

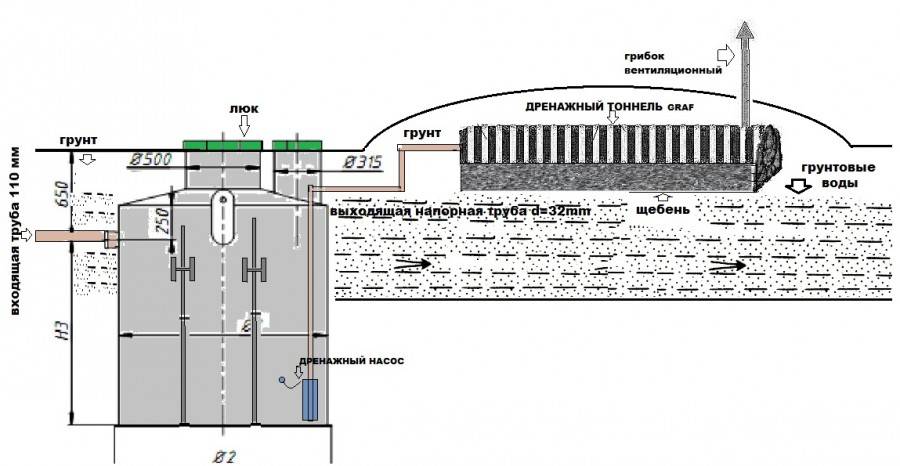

Дренажный тоннель — полюбившаяся новинка

Готовые дренажные тоннели из пластика (полиэтилена или полипропилена) — решение, которое не так давно появилось на рынке, но уже успело полюбиться владельцам собственных участков. Это емкость без дна, часто с перфорированными стенками. Если стенки сплошные — внутрь емкости устанавливается перфорированная дренажная труба.

В таком тоннеле помещается много воды сразу, поэтому они эффективнее, чем поля фильтрации из труб. Поэтому это решение проблемы грунтовой фильтрации рекомендуется тем, у кого будет большой объем канализационных стоков. А места на участке они займут меньше.

Сам тоннель вы будете собирать из нескольких модулей, которые соединяются друг с другом трубами. Их укладывают точно так же, как и поля фильтрации: сверху гравий и щебенка, снизу гравий и щебенка, в серединке тоннель. Вот только емкости со сплошными стенками по бокам и сверху засыпают песком, мелкой фракцией.

Если высоко поднимаются грунтовые воды — дренажный тоннель можно обустроить в насыпи, обсыпав его песком и грунтом толщиной примерно в полметра. На участке образуется насыпь высотой примерно в 120 см, и ее придется чем-то декорировать — потому что с виду больше всего она напоминает могильный курган. Но если подойти к делу творчески — все будет хорошо.

Не забываем про вентиляционный стояк

В каждой из трех описанных систем надо предусмотреть вентиляционный стояк для притока воздуха, а в верхней части — фановую трубу для его вытяжки. Через стояк из септика удаляются токсичные газы и неприятные запахи, а еще таким образом можно уберечься от срыва гидрозатворов в канализации.

Поле фильтрации для септика своими руками: расчет, схема и инструкция обустройства

Система водоотведения загородных домов, коттеджей, дач имеет свою специфику. От выбора и устройства очистных сооружений зависит санитарное состояние участка, качество овощей, зелени, ягод и фруктов собранных на участке. Если на участке есть колодец или другие водозаборные сооружения, то плохо очищенные воды будут влиять на их качество.

Для приема канализационных стоков и первичной очистки используют специальные устройства – септики. После септика очистка воды происходит на полях фильтрации для септиков, которые можно сделать своими руками без лишних затрат.

Назначение поля фильтрации

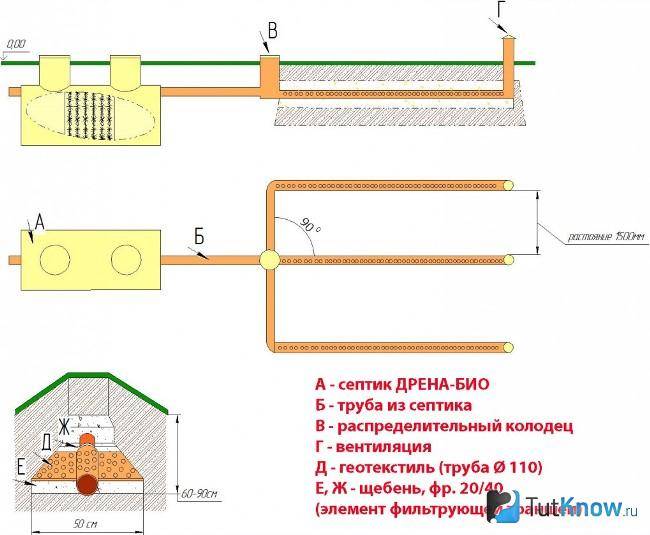

Дренажное поле предназначено для биологической и механической очистки воды после септика. Для строительства сооружения на территории участка придется отвести специальное место. Устройство очистки, кроме септика, оснащено распределительными и рассеивающими трубами.

Схема и принцип обустройства поля фильтрации

Разобраться, как правильно сделать поле фильтрации для септика не сложно:

Важно! Конструкция септика не имеет значения для работы поля фильтрации. Основная задача – правильно вывести и распределить стоки по полю фильтрации.

В качестве рассеивающих труб используют дренажные и канализационные трубы. Необходимое количество укладывают на дно траншеи или котлована предварительно засыпанные смесью из песка и гравия. Высота слоя смеси составляет примерно один метр. Песчаная смесь выполняет роль фильтра очистных сооружений.

Выбор места для поля фильтрации. Создание проекта

Для продуктивной и безопасной работы дренажного поля для септика, требуется составить проект, уточняющий следующие моменты:

Расчет размеров и стоимости фильтрационного поля

Создание поля фильтрации для септика осуществляется по заранее составленному проекту с включением следующих данных:

Чтобы не ошибиться при расчете параметров поля фильтрации для септика, надо знать количество поступающей воды в течение суток и состав грунта.

Зная эти показатели, можно воспользоваться таблицей:

Допустим, есть септик объемом 8 куб. на территории участка с песчаным грунтом. В графе «Объем септика» находим цифру 8. В графе «Тип грунта» – «Песок». Для очистки воды из септика необходимо 4 метра перфорированной трубы. Это приблизительный расчет.

О выборе септика с учетом количества человек проживающих в доме можно посмотреть здесь:

Чтобы определить площадь поля, нужно суточный объем стоков разделить на коэффициент фильтрации грунтов.

На основании полученных данных рассчитываем количество труб, вентиляционных отводов и засыпки из песка, гравия и грунта. После этого рассчитываем стоимость сооружения путем сложения статей расходов.

При подсчетах затрат на строительство следует учесть:

Как сделать поле фильтрации своими руками (инструкция по монтажу, земляным работам, укладке труб и наладке)

Работы по подготовке поля фильтрации для септиков включают несколько фаз:

Фаза 1 – подготовка места для закладки труб

Предлагается два способа:

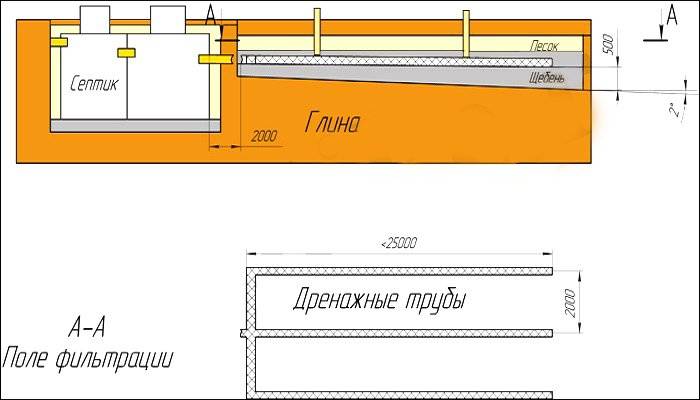

Раскладку труб делают с учетом промерзания почв для данной местности. Котлован должен иметь наклон 1.5-2.0 см на погонный метр трубы. Чтобы обеспечить самотек жидкости. Нижнюю часть котлована засыпают гравием (30-40 см), в который иногда, при необходимости, укладывают водосборные трубы для отвода воды в сборный резервуар. Котлован засыпают фильтрующим песком (до 1 метра).

Фаза 2 – укладка дрен

На подготовленное таким образом фильтрующую подушку укладывают дрены.

Фаза 3 – установка вентиляции

Установка вентиляционных труб создает благоприятные условия для развития аэробных бактерий. Это повысит уровень качества биологической очистки. Для вентиляции используют пластиковые трубы. Они выступают над землей на 0,5 метра.

Фаза 4 – финишная засыпка грунтом и обслуживание

После кладки и установки вентиляции, трубы засыпают щебнем (до 50 см), укрывают геотекстилем для защиты от заиливания, и засыпают финишным грунтом. Утрамбовывать землю следует с осторожностью. Статистика показывает – аэрационные поля для септика надежно служат 7 лет.

Поле фильтрации в глинистой почве и суглинке

На глинистой почве тоже создают поля фильтрации для септиков, несмотря на то, что глина плохо пропускает жидкость. При проведении работ надо предпринять следующие меры:

Важно! Пропускная способность почв из песка около 30 л/сут на 1 погонный метр трубы. Для почвы с высоким содержанием глины почти в 10 раз ниже.

Поле рассеивания при высоком уровне грунтовых вод и риске подтопления

На площадях с повышенным подъемом грунтовых вод, дренажное поле для септика создают в виде насыпи. Есть ряд особенностей при формировании этого сооружения:

Эти мероприятия повысят стоимость сооружений по сравнению с классической схемой очистки.

Обустройство поля фильтрации на рельефе с уклоном

Поле орошения для септика следует устраивать на открытом месте с ровным рельефом. Уклон на фильтрационном поле для септика должен составлять не более 2.0 см на метр. В таких условиях жидкость стекает естественным путем. Если уклон участка превышает допустимые нормы, то потребуется изменение рельефа, создание ступенчатого профиля.

Септик с полем фильтрации

Септик – емкость для отстаивания и очистки воды до 40-50%. Конструкция оснащена фильтрами. Они позволяют отстаивать и очищать воду до 40-50%.

Септик – это лишь часть очистного сооружения, устройство для грубой очистки. Производители предлагают несколько разновидностей септиков, но все они требуют дополнительной очистки стоков после них. Чтобы достичь полноценной работы очистной установки, необходимо строить дренажное поле для септика, которое можно сделать своими руками.

Дренажный тоннель (как замена фильтрационного поля)

Иногда поле аэрации для септика заменяют дренажным тоннелем. Устройство не требует отдельного места на участке. Над ним доступно устраивать различные сооружения.

К недостаткам тоннелей следует отнести высокую цену. Такие достоинства, как прочность и долговечность, достаточная степень очистки воды, перекрывают эти недостатки. Тоннели не требуют постоянного обслуживания и не доставляют проблемы домовладельцу. Не придется вести строгий учет количества воды поступающее в канализацию.

Сделать такие сооружения своими руками сложно. Глубина залегания траншеи до 2 метров, а ширина на 50 см больше диаметра модуля. Слой песка в траншее 50 см, щебня – 30 см. Фильтрующую подушку из песка и щебня утрамбовывают и устанавливается модуль. Затем соединяют с септиком.

Тоннели сообщаются между собой. После монтажа вентиляционных отводов и покрытия модуля геотекстилем, фильтрационную траншею для септика заполняют грунтом и уравнивается с поверхностью участка.

Возможные причины засорения фильтрационного поля. Как не допустить этого

Поля фильтрации для септиков со временем снижают свою производительность. Это естественное явление, вызванное снижением пропускной способности фильтрующего слоя. Для восстановления работы сооружений потребуется замена фильтрующего слоя, либо перенос конструкции в другое место. Иными словами, строительство новых сооружений.

Но не все так плохо. Процесс заиливания можно замедлить с помощью ряда мероприятий:

Заключение

Дренажное поле для септика – необходимый элемент станции очистки для загородных домов. Устройство обеспечивает достаточно глубокую очистку стоков и предупреждает опасные последствия сброса неочищенных вод. Дренажное поле для септика можно сделать своими руками. Важное условие эффективной работы сооружений – разработка проекта с учетом комплекса местных условий.

Как устроить поле фильтрации для септика: типовые схемы + правила проектирования

Виды фильтрующих сооружений

Существует два вида фильтрационных колодезных сооружений, работающих по одному и тому же принципу и устанавливающихся аналогичным образом. Их различия – в области применения. Первые используются в дренажной и ливневой системе, вторые – в канализационной.

Поглотительный колодец в дренажной системе

В данном случае дренажные поглотительные колодцы являются конечным пунктом сложной системы дренажа участка, куда устремляются по трубопроводу грунтовые либо дождевые воды, чтобы потом, пройдя через естественный фильтр, уйти в землю. Основное его предназначение – отведение воды от дома и очистка ее от ила и песка.

На схеме показана организация ливневой и дренажной канализации участка с накопителем. В грунтах, обладающих высокой поглотительной способностью, вместо коллекторного, устанавливают фильтрационный колодец

Диаметр таких колодцев, как правило, бывает не более полутора, а глубина залегания до двух метров. Допускается делать водоотведение обоих систем в один колодец. Фильтрующую емкость устанавливают в самой нижней точке участка, чтобы вода в нее сходила естественным самотеком.

Фильтрационное сооружение в канализационной системе

В канализационной системе участка поглотительные колодцы используются для доочистки сточных вод, поступающих из герметично закрытого резервуара, в котором стоки проходят первичную биологическую очистку. Резервуар изготавливают из бетонных колец, кирпича или бутового камня, или используют готовый септик.

Схема установки фильтрационного колодца с септиком, в котором канализационные стоки проходят первичную очистку, а затем по трубе поступают в поглотительную емкость и через систему фильтров уходят в почву

Принцип действия системы заключается в следующем: стоки из домовой канализации поступают в герметичную емкость, где в течение двух-трех дней окисляются под воздействием анаэробных бактерий, живущих в безвоздушном пространстве.

Затем сточные воды поступают в фильтрационный колодец, где уже присутствуют другие бактерии – аэробы. Их жизнедеятельность активизируется под воздействием кислорода.

В результате двойной очистки жидкость, поступающая в почву из поглотительного колодца, практически полностью избавляется от вредных микроорганизмов и органических веществ.

Отвод сточных вод можно организовать двумя способами:

Как правило, в первом случае серые стоки стоки направляются в разные канализационные сооружения. Например, фекальные – в накопительный колодец с последующей откачкой и вывозом, серые бытовые стоки от кухонных моек, ванн, умывальников и т.д. приборов – в поглотительные колодцы.

Во втором случае необходим септик, состоящий минимум из двух камер, в каждой из которых последовательно осуществляется свой этап очистки. Фекальные массы оседают в первой камере, откуда их периодически откачивают ассенизаторской машиной.

Однокамерный септик обычно устанавливается в индивидуальных хозяйствах, в которых организована раздельная система канализации

Во вторую камеру поступают жидкие отходы без взвешенных частиц с минимальным количеством примеси, где они подвергаются дальнейшей очистке. После этого вода по трубам переходит в фильтрационный колодец, откуда пройдя через естественный фильтр, уходит в почву.

Второй вариант совместной схемы – полная откачка и вывоз стоков.

Инструкция по монтажу ПФ

Кроме перечисленных материалов потребуется инструмент для выемки грунта (лопаты, ведра, тачки). Траншеи, предназначенные под дрены, имеют не такую большую глубину, как котлован для септика, поэтому строительную технику можно не привлекать. Однако несколько пар рабочих рук ускорят процесс.

Земляные работы — устройство траншей

На первом этапе необходимо подготовить место для укладки перфорированных труб. Существует два пути: можно вырыть один большой котлован, и тогда будет удобнее устраивать дренаж и собирать конструкцию из труб, а можно сделать несколько траншей (по числу дрен), что заметно сократит время строительства.

Глубина котлована должна быть такой, чтобы жидкость в трубах не замерзала в холодный сезон, то есть разветвленную систему труб необходимо разместить ниже уровня промерзания грунта. При устройстве канав нужно помнить о небольшом уклоне, позволяющем жидкости перемещаться естественным путем – самотеком. Величина уклона – 1,5-2 см/метр трубы.

Дренажная конструкция обычно состоит из 2-3 или более веток. Это объясняется тем, что длина одной ветки не должна превышать 20 м, а 20 м явно недостаточно для обеспечения фильтрации всего объема воды

При строительстве ПФ придерживаются строгой геометрии. Котлован, как правило, имеет квадратную или прямоугольную форму, а траншеи одинаковы по длине. Предположим, необходима общая длина труб 60 м – можно сделать 4 ветки по 15 м или 6 веток по 10 м. Длина одной дрены – это расстояние от входной трубы (или коллектора) до последнего вентиляционного «грибка».

Нижнюю часть траншей засыпают крупным песком (от 10 см до 1 м), затем на 0,4-0,5 м гравием (щебнем, галькой). Если необходимы водосборные дрены – их располагают в грунте под песком, но не менее чем на расстоянии 1 м выше грунтовых вод.

Один из вариантов устройства поля фильтрации. Единственное, что не имеет значения – состав грунта, которым производится засыпка установленной дренажной системы. Это может быть и песок, оставшийся от «подушки», и грунт, который достали в процессе устройства котлована

Водосборные трубы ведут к накопительному резервуару, находящемуся в противоположной стороне от септика.

Укладка перфорированных труб

На подготовленное основание укладывают дренажные трубы из пластика. Сам процесс достаточно простой, главное – правильно выбрать трубы. Можно купить готовые – гладкие или гофрированные, с перфорацией и текстильным слоем, а можно взять обыкновенные канализационные и просверлить в них отверстия дрелью. Рекомендуемый диаметр дрен – 100-110 мм.

Гофрированная труба с перфорацией и фильтром из геотекстиля. Материал изготовления – ПНД, диаметр – 110 мм, глубина заложения – максимум 5 м. Продается в бухтах, стоимость погонного метра – 140-160 руб.

Вместе с трубами необходимо приобрести и комплект фитингов для соединения разных элементов. Потребуются уголки и тройники.

Как грамотно наладить вентиляцию

Вентиляционная система необходима, чтобы внутрь труб попадал кислород, без которого аэробные бактерии теряют свою жизнеспособность. Для вентиляционных стояков можно использовать обычные серые канализационные трубы, прикрыв их сверху крышками, чтобы защитить от попадания мусора.

Если дрены не длиннее 4 метров, вентиляционные трубы устанавливают в конце веток. Более длинные трубы оснащают 2-4 стояками-«грибками», которые врезывают в дрены с помощью тройников

Минимальная высота труб вентиляции над грунтом – 0,5 м. Обычно их стараются делать более аккуратными или декорируют, чтобы сохранить эстетическую привлекательность садового ландшафта.

Обратная засыпка и дальнейшее обслуживание

После укладки перфорированных труб необходимо произвести засыпку. С боков и сверху каждая ветка засыпается щебнем (верхний слой – примерно 50 мм), затем укрывается слоем геотекстиля и финишным толстым слоем грунта. Геотекстиль используют для того, чтобы предотвратить заиливание труб. Землю над дренами необходимо утрамбовать, но так, чтобы не повредить трубы.

Поле фильтрации включается в работу вместе с септиком. Специальных действий по обслуживанию дрен не предусмотрено. Считается, что ПФ функционирует безотказно на протяжении 6-7 лет, после чего необходимо разобрать конструкцию и заменить гравийный фильтр. Чтобы увеличить срок службы фильтра, геотекстиль укладывают и под слой гравия (щебня).

Какие расчёты бывают для септиков?

Чтобы сохранить и чистоту окружающей среды, и санитарные нормы, нужно быть готовым к установке, зная все параметры и все эксплуатационные возможности

Так как объём один из показателей, в котором используется расчёт септика, то рациональным будет узнать, какие еще подсчеты выполняются при выборе и установке системы. Итак, чтобы приобрести правильный аппарат необходимо рассчитать такие детали и быть готовыми к приобретению:

Чтобы сохранить и чистоту окружающей среды, и санитарные нормы, нужно быть готовым к установке, зная все параметры и все эксплуатационные возможности.

Важно! Это необходимо сделать намного раньше покупки оборудования

Этапы фильтрации стоков

Фильтрация сточных вод выполняется поэтапно. Рассмотрим эти процессы:

Бактерии для септика

Чтобы повысить эффективность эксплуатации септика, в него добавляют средства, в которых имеются анаэробные бактерии. Суть их действия заключается в том, что они расщепляют содержащиеся в септике густые стоки и не дают им образовать ил.

В обязательном порядке септик должен иметь люк. Поскольку анаэробные бактерии не действуют на 100%, внутри септика в любом случае будут оставаться нерастворенные частицы, и люк будет необходим, для того чтобы через него выкачивать эти частицы. Необходимо, чтобы к люку была возможность безопасного подъезда ассенизатора. При этом люк должен быть плотно закрыт, иначе, если в него будут попадать нерастворимые остатки крупных размеров или большое количество воды после проливных дождей, а также токсические примеси, то срок эксплуатации септика и дренажа может существенно снизиться, вследствие чего причины засорения могут стать более серьезными.

Что такое поле фильтрации и как его правильно организовать

Ещё на этапе планирования приобретения и установки септика стоит задуматься о создании системы очистки сточных вод, одним из которых является поле фильтрации.

Что такое поле фильтрации

Поле фильтрации (подземный дренаж, поле рассеивания) – это вид водоочистного сооружения, специально отведенный и оборудованный участок земли, на котором осуществляется биологическая очистка сточных вод путем их фильтрации через слой грунта. Вот рисунок, на котором наглядно показан данный дренажный дачный септик.

Если описать в двух словах, то такой инфильтратор для дачного септика – это система оросительных труб-распылителей и дренажных канав, которые размещаются под землей. Вот схема поля фильтрации: 1-входная труба, 2-септик, 3-распределительная труба, 4-труба рассеивания.

Основные требования к организации дренажной системы

Для эффективного функционирования инфильтратора для септика необходимо знать и учитывать следующие нюансы:

Сочетание этих двух факторов для Москвы и Московской области дает в основном следующий результат – высокий УГВ (80% территории) и различные виды грунта. В этом случае, а также при низком УГВ и глинистых или суглинистых почвах лучшим решением, как показывает практика, стало поле закрытой фильтрации.

Виды инфильтраторов для септика

Существуют много вариантов систем очистки осветленной воды:

Для песчаного или торфяного грунта, а также переменного УГВ — пластиковый колодец 400 мм, с помощью которого будет осуществляться дренаж сточных вод,

При высоком и переменном УГВ, песке, торфе или суглинке — колодец из бетонных колец,

Для низкого УГВ и таких видов почв, как песок и торф — заглубленный дренаж под септик,

При низком и переменном УГВ, песке, суглинке или торфе — колодец из бетонных колец для дренажа самотеком.

Поле фильтрации (пример для суглинка)

Выкапывается траншея, которая заполняется фильтрующим слоем щебёнки или керамзитом.

Далее укладывается полипропиленовая ткань — в ней размещаются трубы с отверстиями (глубина размещения – не более 60 см),

Дренажные трубы укладываются под уклоном в 1-2° от распределительной трубы

Слой щебенки (а лучше керамзита, который предохраняет трубы от замерзания и не спрессовывается) заворачивается полипропиленовой тканью- она защищает систему от засорения и не даёт керамзиту смешиваться с грунтом.

Готовое поле засыпается почвой, ранее выкопанной из котлована.

Нередко дренажный монтаж подразумевает также наличие насоса для отвода жидкости за территорию участка.

Заглубленный дренаж под септик

К основной глубине котлована под септик выкапывается дополнительно 300 мм,

Дно котлована его стены выстилаются геотекстилем,

Дренажная труба, подсоединенная к тройнику, укладывается на дно и засыпается щебнем или керамзитом.

Сверху труба заворачивается геотекстилем, после чего к тройнику подсоединяется вентиляционная труба.

Поле фильтрации – естественный дренажный фильтр, способный очищать большие объемы сточных вод и не требовательный к окружающей среды. Кроме того, при такой очистке стоков не требуется применение бытовой химии, но для эффективного функционирования рекомендуется замена фильтрующих слоев каждые 10-15 лет (периодичность зависит от интенсивности использования).

Типовая схема устройства

Какими бы не были общие размеры поля фильтрации, его конструкция состоит из следующих частей:

Традиционно дренажный слой насыпают из песка и гравия (щебня, гальки). Для защиты дрен используют геотекстиль. Канализационная система с ПФ выглядит так:

Обратите внимание на толщину дренажной подушки. Минимальным показателем принято считать общую толщину в 1 м, на данной схеме она больше: щебень – 0,3-0,4 м, песок – 0,8-1 м (+). При строительстве поля фильтрации своими руками коллектор не обязательно сооружать самостоятельно – в продаже можно найти пластиковые канализационные емкости нужного объема

Часто обходятся и без распределительного колодца, соединяя напрямую септик и систему труб – но это удобно для небольших по площади ПФ

При строительстве поля фильтрации своими руками коллектор не обязательно сооружать самостоятельно – в продаже можно найти пластиковые канализационные емкости нужного объема. Часто обходятся и без распределительного колодца, соединяя напрямую септик и систему труб – но это удобно для небольших по площади ПФ.

Схема поля фильтрации площадью 4 м х 3,75 м. Расстояние между дренами – 1,5 м, каждая дренажная труба оснащена вентиляционным стояком. В качестве подземного фильтра – «подушка» из песка и щебня с прослойкой геотекстиля (+)

Иногда вместо ПФ используют готовые пластиковые устройства – инфильтраторы. Они выручают тогда, когда существует дефицит свободной площади, а грунт не имеет прослоек суглинка с супесью и обладает достаточными пропускными свойствами. При желании можно установить несколько инфильтраторов, связанных трубами последовательно.

Схема локальной канализационной системы с инфильтратором. На полях фильтрации разбивать цветники не рекомендуют, так как корневая система может повредить трубы. Для инфильтратора, напротив, декор из цветов является наиболее приемлемым вариантом

Далее рассмотрим, как правильно спроектировать и установить ПФ.

Принцип работы и конструкция поля фильтрации

Когда в частном доме для очистки стоков устанавливается септик, то в придачу к нему желательно собрать на участке поле рассеивания. Эта водоочистная конструкция призвана осуществлять биологическую очистку стоков методом естественной фильтрации через почвенные слои. Септик собирает в себе твёрдую фракцию грязных вод, поступающих в него. Однако полностью очистить осадок он не в состоянии, только примерно наполовину.

Машина ассенизаторской службы заберёт твердую взвесь из ёмкости септика. Сточная вода с остатками отходов попадёт в почву. Поле фильтрации работает на доочистку такой жидкости. В такой комплектации автономная система канализации будет работать оптимально безопасно и экологично.

Фильтром обычно служит слой из песка и гравия. Небольшим и средним по площади участкам подходит подземный способ расположения. Для этого на территории необходимо отвести и оборудовать специальное место:

Каждый шаг предполагает свой строго выверенный алгоритм действий. Если система дополнительной фильтрации собрана правильно, на несколько лет о ней можно забыть и пользоваться в своё удовольствие.

Когда укладываются дренажные маты?

По сути, это новая, но достаточно эффективная технология. Большое распространение получили геокомпозитные маты, которые состоят из дренирующего слоя, расположенного между неткаными фильтрами. В состав этого слоя входят жесткие полиамидные волокна, скрепленные в местах пересечения термическим способом. Таким образом, образуется трехмерная открытая структура.

Пристенные дренажи

В данном случае сооружается конструкция, при которой делается наружная гидроизоляция. Траншею выкапывают вдоль всего фундамента, при этом её глубина должна быть не меньше глубины прокладки фундамента.

Фундаментную стенку требуется гидроизолировать, саму же траншею заполняют дренажными материалами. Можно использовать маты, описанные выше, с нетканым фильтром из геотекстиля и слоем гидроизоляции из ПВХ.

Если есть необходимость, в траншеи укладываются трубы. отводящие дождевую воду, собираемую с крыши. В этом случае предусматривается использование пластиковых труб без перфорации. Посредством их использования вода из лотков отводится в водоприёмный колодец. Дождевую воду нельзя отводить в дренажную систему, поскольку при переполнении сооружения она может подняться в фундамент строения.

Дренажи вертикального типа

Такое сооружение будет иметь вид скважины с использованием насосно-силового оборудования, при этом обеспечивается принудительная откачка колодцев.

Этот дренаж чаще всего необходим в сельском хозяйстве, а также для осушения земли в процессе строительства дорог. Для устройства конструкции используются скважины и лотки, которые размещаются на водоупорном слое. Как правило, сооружения оборудуются глубинными насосами. Специалисты считают вертикальный дренаж самым эффективным. Также нужно отметить, что он отличается экономичностью, если на территории тяжелая слабоводопроницаемая земля.

Рекомендовано к прочтению: Что такое автономная канализация?

Вертикальные дрена могут располагаться на различной глубине, при этом всё будет зависеть от размещения водоносного слоя. Такая глубина может составлять 20-30 или 100-150 метров. В верхней части конструкции используются цельные водоприёмные трубы, а вот в нижней области они могут быть с щелевидными или обычными отверстиями.

Как правило, подобные скважины могут работать в разных режимах, что будет зависеть от сезонов природы

Важной особенностью канализационной системы является регулярный аудит. Он проводится для обнаружения неисправностей, к которым стоит отнести присутствие в устье скважины провальных воронок

Кроме этого система нуждается в своевременной очистке фильтра из песка и гравия, который периодически может заиливаться.

Если предусматривается устройство вертикального дренажа, то особое внимание рекомендуется уделить правильной эксплуатации откачиваемой воды из скважины. Если степень минерализации откаченной воды удовлетворительна, то её можно будет использовать для промывки почвы и орошения растений

Упрощенный расчет септика по суточному объему стоков

Жидкая часть стоков задерживается в септике на 3-5 дней, после чего осветленные воды покидают рабочие камеры, переливаясь в поля фильтрации или поглотительные колодцы. Твердая нерастворимая фракция задержится на дне отстойника до следующей откачки придонного ила. Разлагаемые отходы трансформируются в воду и газ за полгода.

Следовательно, наиболее удобным способом определения общего объема септика является простейшее утроение суточных стоков, которые можно определить либо натурным способом – по средним показаниям «счетчика» расхода воды.

Впрочем, указанная методика расчетов септика эффективна только в том случае, если объем суточных стоков не превышает 5 кубических метров.

Расчет объема септика по числу пользователей

Получить данные о среднесуточном объеме стоков без возможности использовать канализационную сеть, которая проросту не работает без септика, это практически неразрешимая задача.

Поэтому вместо натурного определения объема суточных стоков по счетчику большинство доморощенных проектировщиков используют методику расчета по санитарным нормам расхода воды.

Эти нормы предполагают, что максимальный объем суточного расхода воды на человека колеблется в пределах от 125 до 350 литров. То есть семья из 2 человек расходует от 250 до 700 литров воды в сутки. А объем стоков в канализации, обслуживающей семью из 4 человек доходит до 500-1400 литров в сутки.

В итоге, используя методику утроения суточного объема стоков, мы получаем следующий результат:

Однако, по мнению профессиональных проектировщиков инженерных систем, этот способ подсчета объема далек от идеала. Ведь в данном случае мы не учитываем ни массы нерастворимых отложений, ни объема придонного ила, ни прочих важных факторов.

Инженерный расчет по формуле оптимального объема отстойника

Точное определение объема септика возможно только по следующей формуле:

При этом Q – суточный объем стоков – определяют по санитарным нормам и числу пользователей,

С – концентрацию взвесей в сточных водах – определяют по таблице,

N – санитарную норму водоснабжения одного пользователя – берут из СНиП.

Срок хранения осадков – t – определяют по таблицам естественного распада, а температуру стоков – Т – принимают равной 10-12 градусам Цельсия.

Впрочем, подобный способ вычисления объема септика оправдан только в случае проектирования канализационной сети коттеджного поселка или многоквартирного дома. На бытовом уровне, предполагающем возможность ошибки в расчетах, такой точностью можно пренебречь, поскольку отклонения на уровне ± 0,5-1 кубического метра не принесут существенного ущерба ни эффективности системы, ни кошельку владельца жилища.

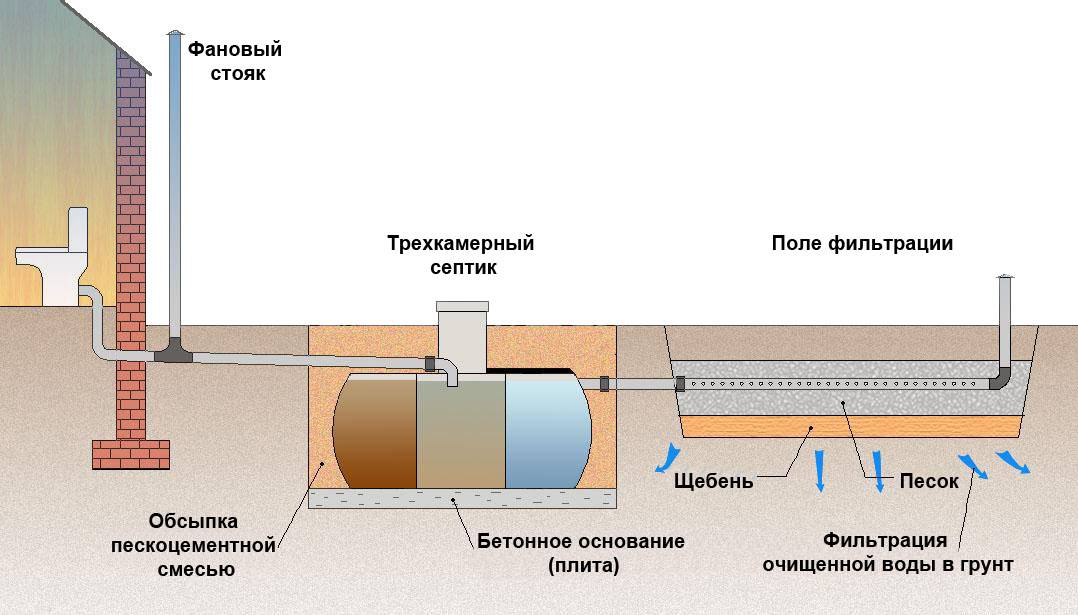

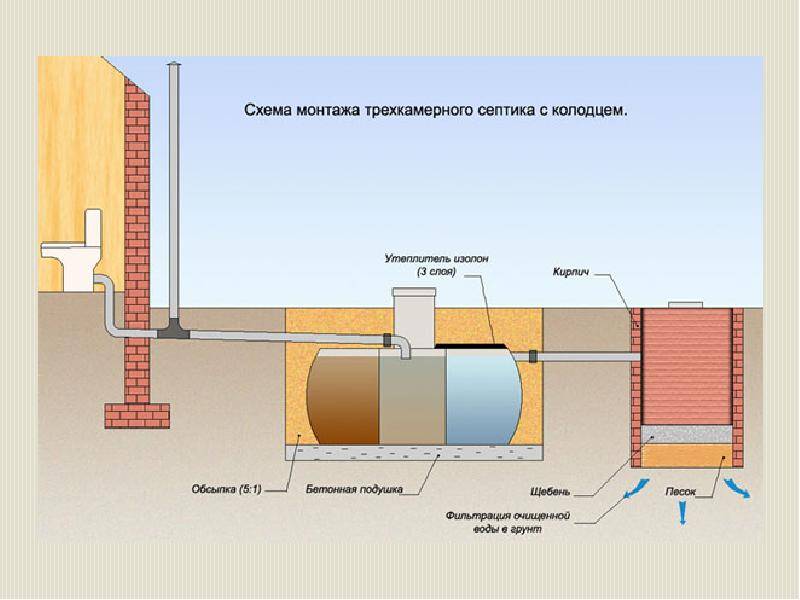

Особенности устройства многокамерных септиков

Вышеописанные способы расчета септика касаются общего объема септика. Межу тем в современных отстойниках имеется как минимум две камеры. А более-менее действенная схема предполагает деление внутреннего объема на три камеры – первичную, (гравитационную), вторичную (аэробную) и зону тонкой очистки, поверх которой монтируют еще и аэратор с биологической загрузкой.

Схема монтажа трехкамерного септика

При этом первичная камера гравитационной чистки стоков должна занимать не менее 50 процентов от общего объема септика. Вторичный отстойник и камере доочистки стоков занимают по 25 процентов от общего объема. Зона аэрации монтируется в отдельном модуле, устанавливаемом поверх септика.

Объем двухкамерного септика делится по пропорции 3:1 – первичная камера гравитационной чистки занимает 75 процентов от общего объема, а зона аэробного брожения – всего 25 процентов.

В итоге в трехкамерном септике объемом 4,2 м3 первичная камера не может быть меньше 2,1 кубических метра, а вторичный отстойник и зона доочистки займут по 1,05 «кубометра». Двухкамерный септик такого же объема разделится на две зоны: гравитационную камеру объемом до 3,15 м3 и аэробную камеру объемом до 1,05 кубического метра.