поле альминского сражения крым

Кратко про детали и итоги сражения при Альме в 1854-м

Долгой памяти заслуживают не только выигранные бои. Возможно, проигранные стоит помнить даже лучше – чтобы делать выводы и не повторять ошибок. Альминское сражение 1854 года, произошедшее на реке Альма, было первой большой битвой Крымской войны, сразу продемонстрировав слабости и преимущества противоборствующих соперников. Вот только итого правильные сделали не все.

Щит Севастополя и всего Крыма

В Крымской войне русская армия сразу оказалась в невыгодных условиях в сравнении с войсками вражеской коалиции. На то был ряд причин, которые возникли далеко не в 1854 году:

В этих условиях главнокомандующий князь Меншиков (родной правнук светлейшего Алексашки Даниловича, правой руки Петра Великого, но тут природа решила расслабиться на родственниках) должен был как-то помешать высадившимся у Евпатории противникам сходу обходным маневром овладеть Севастополем. Этой цели и должно было служить сражение на реке Альма. Свою задачу отечественная армия выполнила, но далеко не в полной мере.

Первая битва при Альме

Альминская битва 1854 г. выступила первой крупной стычкой противоборствующих групп на суше. Выбранная штабом Меншикова стратегия на берегу Альмы была неплоха (войска прикрывались рекой с лишь одним пригодным для артиллерии мостом, в тылу начинались холмы, позволявшие долго удерживать оборону), но не идеальна.

Командующий ослабил левый фланг, расположение не позволяло получить поддержку своего флота (а оппонент мог рассчитывать на собственный), да и фронт получился сильно растянутым. Это было тем более опасно, что россиян сражалось почти вдвое меньше союзников (35 тыс. человек и 84 орудия против 60 и 144 соответственно), а фортификационных работ на позициях почти не проводилось.

Битва состоялась 7-8 сентября 1854 года. В ней были как герои, так и трусы и даже предатели с обеих сторон. Победила однозначно коалиция – наши отступили со своих оборонительных точек. Однако победа оказалась неполной, продвижение союзников замедлилось, а Севастополь успел подготовиться к осаде. Взять его штурмом с налета не удалось (вспомните Первую оборону).

История Альминского сражения прославила солдат Владимирского полка. Он не только много часов сдерживал наступление превосходящих сил, но и не единожды поднимался в контратаку. Отличились Казанский и отдельные батальоны Минского и Московского полков. Но Угличский егерский отступил без команды, ушли и некоторые роты вышеупомянутых подразделений. Выгодный с точки зрения обороны Телеграфный холм не был укреплен – французы взяли его без боя.

Не нужно недооценивать и врага. Французские военачальники Сент-Арно и Боске со своими бойцами, а также уэльские фузилеры из Британии показали себя противниками, от которых не стыдно потерпеть поражение.

Ныне на Альминском поле установлен памятник – его поставили к 30-летию сражения, в 1884 г. Имеется также отдельный монумент героям-владимирцам и мемориал бойцам-фузилерам (достойного оппонента тоже надо уважать).

Альминские легенды из прошлого

Альминское сражение 1854 года породило несколько стойких исторических легенд. В частности, говорят, что подопечные генерала Боске, подступая слева к россиянам, вынуждены были задержаться из-за того, что обещанные им в помощь английские части проспали.

Французы успели прямо на марше сварить кофе и выпить его, пока англичане просыпались. Тот же Боске, столкнувшись с полным отсутствием сопротивления (оказалось, что Телеграфный холм, к которому военачальник вышел, вовсе не охраняется) предположил, что у соперников просто отсутствует желание воевать.

Русские тоже отличились. Князь Меншиков умудрился вовсе не создать штаба операции. Но он был так уверен в себе, что приглашал севастопольское высшее общество на сражение, как на спектакль (там люди были умнее и не пошли).

А генерал Кирьяков, командовавший тем самым слабым левым флангом, перед битвой и вовсе пообещал закидать врага шапками. Выражение стало крылатым, но сам предводитель бежал с поля боя пешком и без шапки.

Реконструкции сражения в наши дни

Прошло много лет, но сейчас Альминское поле вновь потрясают орудийные раскаты, а окрестные поселки наблюдают группы солдат в мундирах времен той войны.

Финансирование его осуществляется общественными организациями, а исполнителями становятся исторические клубы. Свою лепту вносят англичане и французы – стороны давно уже помирились, да и никто не был в этой стычке без греха.

Посетить уникальное представление-реконструкцию могут все желающие – и жители Крыма, и туристы, приезжающие сюда на отдых. Нужно сделать добровольный взнос и можно любоваться исторически достоверными мундирами и картинами солдатского быта, а если не струсить и хорошо попросить – получить право выпалить из пушки конструкции года 1854-го (холостым, разумеется).

Военно-исторический Крым – привлекательное зрелище. Реконструкции былых сражений неизменно привлекают внимание, Альминская битва – не исключение из правил. Зрителям просто нужно помнить, что проводится это все, чтобы поменьше войн происходило в настоящем.

Мемориал на месте Альминского сражения

Военно-исторический мемориал «Поле Альминского сражения», это память о первой крупной битве Крымской войны. В сентябре 1854 года здесь сошлись в противоборстве коалиционные войска (Великобритания, Франция, Турция) и Российская империя.

Хотя в итоге этот долгий бой был проигран, он замедлил продвижение противника к Севастополю, что позволило лучше подготовиться к его обороне, которая стала одним из самых героических моментов истории Крыма.

Мемориал Поле Альминского сражения на карте Крыма:

«Поле Альминского сражения» на фото и видео

На фотографиях — Мемориал на месте Альминского сражения, и его реконструкция, которую устраивают каждый год в сентябре во время яркого военно-исторического фестиваля «Альминское дело».

На это мероприятие приезжают реконструкторы и любители истории из разных стран, собираются жители Альминской долины и других уголков полуострова и, само собой, туристы, приехавшие к Крым, насладиться бархатным сезоном.

Собственно, мемориал, это огороженная часть территории бывшего места сражения с сохранившимся эполиментом (земляным артиллерийским укреплением), несколькими братскими могилами и одиночными захоронениями. Также здесь установлены три памятника:

Памятник в виде саркофага 7-ми офицерам британской армии

Также на территории мемориала построена небольшая православная часовня.

Добираться до этой достопримечательности несложно. Приезжайте в село Вилино, Бахчисарайского района и выходите на кольце, где пересекаются дороги на Евпаторию, Севастополь, Симферополь, Песчаное. Оттуда обелиск будет видно, так что не заблудитесь.

Это видео реконструкции битвы на Альме, которая проводится на поле рядом с мемориалом «Поле Альминского сражения».

Все желающие на Поле Альминского сражения могут сфотографироваться у пушек, а особо настойчивым предоставят возможность самостоятельно зарядить и выстрелить из настоящей старинной пушки или дульнозарядного штуцера.

Альминская прелюдия севастопольской драмы

20 сентября 1854 года в тридцати километрах от главной базы Черноморского флота развернулось сражение, определившее весь ход войны в Крыму

В трех десятках километров от Севастополя, в окрестностях села Вилино Бахчисарайского района Крыма есть небольшой мемориал. Над склоном холма на берегах реки Альма возвышаются два памятника и стоят несколько надгробий, окруженных низкой каменной стеной. Это – мемориал «Поле Альминского сражения». В Крымской войне, столь несчастливой для русской короны, эта битва стала прологом к героической 349-дневной обороне Севастополя. И хотя поле сражения осталось за войсками англо-франко-турецкой коалиции, русские войска, даже отступив, добились главного: дали время защитникам черноморской твердыни на подготовку к отражению первых штурмов.

Колдстримский гвардейский полк в Альминском сражении (картина художника Ричарда Катона Вудвилля). Это подразделение стало главным противником Владимирского мушкетерского полка

Беззащитный Крым

Восточная война, которую в нашей стране привычно называют Крымской (хотя сражения ее происходили и на Балтике, и на Дальнем Востоке, и на берегах Дуная), в качестве одной из самых главных преследовала цель ослабить русское могущество на Черном море. Именно поэтому, когда Россия отказалась вывести свои войска из дунайских княжеств и сесть за стол переговоров с Османской Портой, а поддерживавшие Стамбул Великобритания и Франция объявили войну Российской империи, их основные силы отправились именно к черноморским берегам.

Попытки высадиться в русском Причерноморье потерпели неудачи, но вот Крым оказался беззащитен перед англо-франко-турецким нашествием. Несмотря на то, что все действия союзников однозначно указывали на подготовку десантной операции на крымских берегах и неизбежную атаку на главную базу Черноморского флота — Севастополь, командующий русской армией на полуострове генерал-адъютант князь Александр Меншиков не сделал практически ничего, чтобы противостоять этому. В результате, когда в ночь на 14 (2 по ст. ст.) сентября 1854 года силы коалиции начали высадку в Евпатории, им удалось не только занять город без боя, но и беспрепятственно доставить на берег колоссальные силы. В евпаторийской бухте на крымскую землю сошли свыше 60 тысяч человек, которые вскоре двинулись маршем на Севастополь.

Командующий русской армией в Крыму генерал-адъютант князь Александр Меньшиков. Портрет работы художника Франца Крюгера, 1851 год

Город, великолепно укрепленный с моря, оказался совершенно беззащитен против угрозы с суши — и это хорошо понимали не только союзники, но и русское командование. Понимая, что англо-франко-турецкие силы могут атаковать флотскую базу с ходу, а той нечего будет противопоставить атакующему противнику, генерал-адъютант Меншиков принял единственно возможное и верное в той ситуации решение: остановить противника на подступах. И выбрал для этого самое, пожалуй, удобное место на пути от Евпатории до Севастополя: долину реки Альма неподалеку от села Бурлюк (нынешнее Вилино). Здесь у него был шанс задать противнику серьезную трепку. Даже с учетом преимущества противника в живой силе и артиллерии: 62 тысячи человек при 144 орудиях у союзников против 36 тысяч русских при 84 орудиях.

Позиция, которой не сумели воспользоваться

Позиция, на которой суждено было состояться первому крупному сухопутному сражению между русскими войсками и силами коалиции в ходе Восточной войны, имела все условия для того, чтобы обороняющиеся могли надолго задержать, а то и вовсе остановить здесь атакующих. Левый берег, на котором располагались русские войска, был существенно выше правого, что давало силам Меньшикова преимущество в обороне, а в тылу располагались высоты, куда можно было в случае необходимости отступить, заняв там новый рубеж обороны. Но одного этого было недостаточно для того, чтобы добиться успеха в битве.

Командующий французской Восточной армией маршал Арман де Сент-Арно

Начать с того, что левый фланг русской позиции оказался плохо защищенным, поскольку примыкал к берегу Черного моря, на котором в это время уже господствовали корабли союзников. Поэтому, чтобы не подвергать свои войска артиллерийскому обстрелу с моря (который все равно состоялся, но имел менее катастрофические последствия, чем мог бы), князь Александр Меншиков вынужден был отвести силы на левом фланге от берега — и тем самым создал условия для обхода позиции. Кроме того, возвышавшийся в том месте Телеграфный холм мог стать настоящим бастионом, если бы был соответствующим образом укреплен и подготовлен к обороне. Но и этого не было сделано. Точно так же не были подготовлены к обороне и позиции русских войск в центре и на правом фланге. Там успели выкопать лишь отдельные траншеи и построить так называемый Большой редут, но не более того. Весь расчет Меншикова строился на том, что наступающие войска коалиции упрутся в естественные преграды и будут атаковать высокий правый берег в лоб, что даст преимущество русской армии.

К несчастью для Меншикова, командовавшие союзными силами французский маршал Арман де Сент-Арно и британский генерал Джеймс Сомерсет, барон Реглан, быстро оценили все достоинства и недостатки оборонительной позиции противника. Они начали наступление одновременно по трем направлениям, начав с того самого левого фланга, на котором имели лучшие шансы совершить обход и выйти в тыл русским войскам…

Французский маршал Арман де Сент-Арно во время Альминского сражения. Картина художника-баталиста Ипполита Белланже

Крымское Бородино

Дальнейший ход Альминского сражения был предрешен, когда французская пехота, а за ней и британская, начали штурм склонов Телеграфного холма и не встретили там никакого сопротивления. Русскими войсками на этом участке обороны командовал командир 17-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Василий Кирьяков. Именно он и именно накануне битвы на Альме произнес знаменитые слова о том, что мы, дескать, шапками противника закидаем (благодаря чему и вошел в историю). В действительности, когда генерал Кирьяков и его офицеры увидели в редеющем утреннем тумане, как на них движутся французские войска, это произвело на них настолько сильное впечатление, что был отдан приказ… оставить позиции! В результате в самом начале сражения русская армия потеряла одно из самых выгодных преимуществ и одну из самых удобных для обороны позиций, а союзники, напротив, получили возможность вести оттуда плотный артиллерийский и ружейный огонь.

Подавляющее большинство британских и французских пехотинцев были вооружены нарезными штуцерами с большой дальностью выстрела, и это создало угрозу не только для всего левого фланга нашей обороны, но и для центра. И даже контратака, предпринятая по приказу генерала Меншикова, не сумела изменить сложившуюся расстановку сил. После того как союзникам удалось потеснить русские войска на левом фланге и открыть оттуда огонь по силам, сдерживавшим натиск в центре, стоявшие там полки тоже начали понемногу отходить. Если бы не фланговый огонь, они могли бы достаточно долго сдерживать наступление у единственного на этом участке Альмы моста, — но теперь такой возможности у них не было.

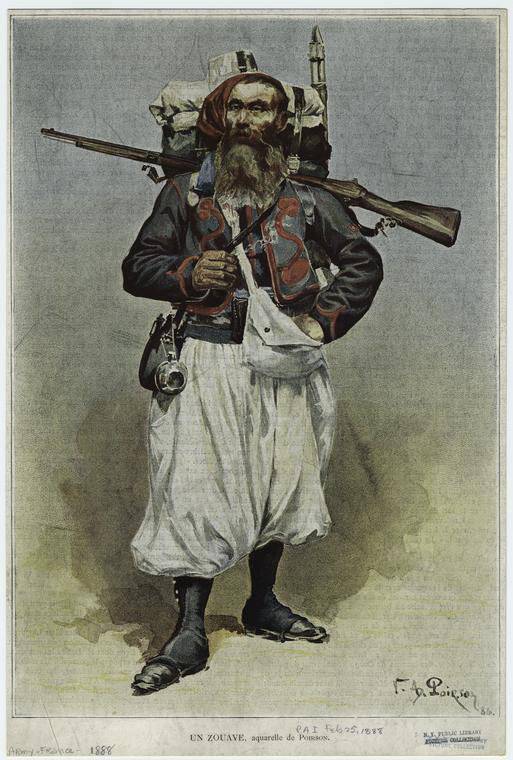

Французские зуавы поднимаются на Телеграфный холм. Этот маневр сыграл роковую роль в развитии Альминского сражения

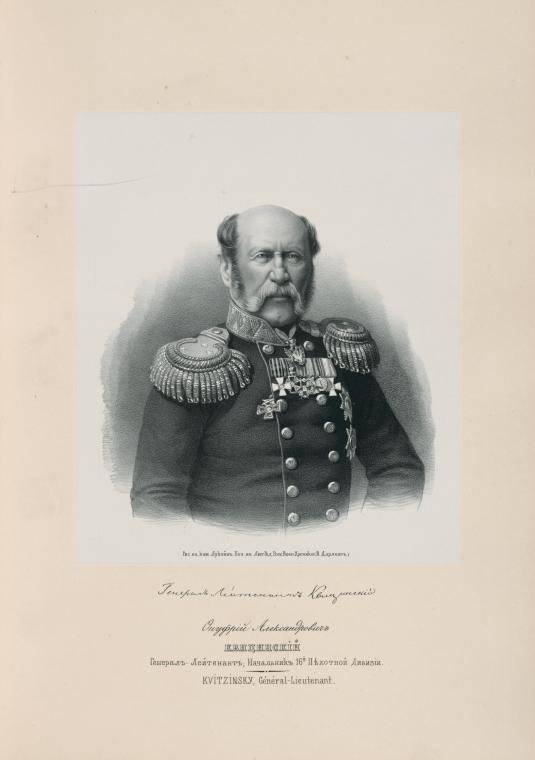

Дольше и яростнее всех сражались русские войска на правом фланге обороны. Именно там, где сейчас и расположен мемориал «Поле Альминского сражения». После того как британцы сумели ворваться в Большой редут на плечах отступавших солдат Казанского полка, пошли в штыковую атаку их товарищи из Владимирского полка и выбили противника с позиции. Ожесточение битвы было настолько велико, что русские шеренги увлекали за собой командующие правофланговыми частями — генерал-лейтенант Онуфрий Квицинский и генерал от инфантерии Петр Горчаков.

День уже клонился к закату, когда князь Меншиков, видя очевидную угрозу для армии, отдал общий приказ об отступлении. Как вспоминали позднее очевидцы со стороны французов и англичан, несмотря на чудовищные потери (половина личного состава, а то и больше), русские уходили твердым строем, с развевающимися знаменами (ни одного из них, кстати, они не оставили на поле боя), не смешиваясь и не сбиваясь с шага даже под плотным ружейным и артиллерийским огнем.

Пейзаж на следующий день после Альминского сражения. Рисунок современника

Выиграть время для Севастополя

Несмотря на то, что армия генерал-адъютанта Меншикова отступила, Сент-Арно и барон Реглан не решились преследовать противника. Во-первых, потери союзников были сопоставимы, если не превышали потери русских войск. По разным данным, наши войска потеряли в Альминском сражении от 3000 до 5000 человек убитыми и ранеными, и почти столько же (от 4300 до 4500 человек) потеряли союзники. Во-вторых, командующие союзным корпусом были уверены, что встретились в сражении всего лишь с авангардом русской армии.

В принципе, так это и должно было быть, исходя из всей военной логики, но верховное командование так и не позволило перебросить в Крым ни войска, освободившиеся после ухода из дунайских княжеств, ни силы, бесполезно стоявшие на северо-западе страны. Так что армия Меншикова, потерявшая в сражении десятую часть своего состава, была единственной сухопутной русской силой на Крымском полуострове. В этом очень скоро и убедились союзники. Но в тот момент результаты сражения ясно говорили, что дальнейшее продвижение к Севастополю без налаживания тылового снабжения, проведения дальней разведки и накопления сил невозможно.

Памятник солдатам и офицерам Владимирского мушкетерского полка, поставленный на поле Альминского сражения 8 сентября 1902 года, в 48-ю годовщину битвы

Это промедление, в котором Сент-Арно и барон Реглан наверняка вскоре разочаровались, дало защитникам Севастополя столь необходимое время для того, чтобы организовать (насколько это было возможно) сухопутную оборону города и встретить врага на подготовленных рубежах. Именно поэтому Альминское сражение и считается прелюдией к долгой драме под названием «Оборона Севастополя», ставшей одной из самых героических и в то же время трагических страниц отечественной военной истории.

Поле Альминского сражения

Мемориальный комплекс «Поле Альминского сражения» расположен недалеко от современного села Вилино (раньше именовалось Бурлюк), в Бахчисарайском районе. Именно здесь в сентябре 1854 года в устье реки Альмы была одна из наиболее кровопролитных битв Крымской войны 1853-1856-го года. Здесь находятся братские могилы павших воинов.

Над полем высится обелиск из белого инкерманского камня, высотой десять метров, торжественно открытый 8 сентября 1884 года. Памятник возведен по проекту военного инженера, полковника К.Е. Геммельмана. На каменном основании обелиска сохранилось схематическое изображение ордена Святого Георгия и надпись: «Сяг памяти воинов павших в Альминском сражении».

Альминское сражение

Сражение на Альме 8 сентября 1854 года было первым крупнейшим сражением в Крымской войне между российским войском и войсками коалиции (Великобритании, Франции, Турции). Генерал-лейтенант М.И. Богданович так описал события тех дней: «Командующий войсками в Крыму, князь Меншиков, сосредоточив главные силы на реке Алме, донес Государю, что 1-го сентября, в виду Евпатории, появился многочисленный англо-французский флот, и что вслед затем значительное число неприятельской пехоты с частью кавалерии высажено на берег между Евпаторией и дер. Кюнтоуганом. Вместе с тем, князь Меншиков доносил, что: «не признав возможным атаковать высаженные войска на плоском береге, обстреливаемом с флота, сосредоточил большую часть своих сил на выгодной позиции, в которой готовится встретить противника», и что «состоящие под его начальством войска, одушевленные рвением и преданностию престолу и отечеству, с нетерпением ожидают минуты сразиться с неприятелем». Несколько дней спустя, князь Меншиков донес Государю, что неприятель, совершив высадку в значительных силах, оставался на месте, и что наши войска занимали позицию по реке Алме, при деревне Бурлюк».

Сражение закончилось отступлением русских войск, которые потеряли более шести тысяч человек. Тем не менее, русская армия смогла остановить продвижение войск союзников к Севастополю, выиграв таким образом, время и избежав взятия штурмом оставленного без войск города. Это позволило подготовиться к обороне, которая продолжалась 349 дней.

Мемориал памяти погибших

Сегодня на месте сражения находится мемориал, посвященный памяти погибших в этом масштабном бою и военное кладбище. Кроме обелиска здесь установлен «Памятник солдатам и офицерам Владимирского пехотного полка», открытый 8 сентября 1902 года. Это был первый памятник в России, увековечивший простого солдата, который возвышается на пьедестале в полный рост. К сожалению, в 50-е годы XX века фигура воина была сброшена с пьедестала и разбита. Монумент был восстановлен только в 1999 году.

А самый первый памятник на поле Альминского сражения, появился в 1877 году на участке с захоронениями английских солдат. Это каменный саркофаг семи британским офицерам 23-го Уэльского фузилерского полка, который был привезен из Англии и установлен на братской могиле. Памятник также был разрушен в советское время и восстановлен в 1993 году скульптором Ф.Ф. Сундуковым.

За пределами военного кладбища на поле Альминского сражения сохранились несколько памятных знаков, один из них — на могиле английского капитана Горация Вильяма Каста. Надпись, выполненная на русском языке, гласит: «Чтите эту могилу».

Альминское поле сегодня

В память об этом сражении в Париже назван 150-метровый мост через реку Сену. Он был открыт 2 апреля 1856 года. Неподалеку от моста расположена площадь Альма.

На самом же Альминском поле в Крыму проходят ежегодные военно-исторические фестивали и реконструкции битвы с участием военно-исторических клубов из Англии, Франции, России, Украины, Белоруссии и других стран.

С 1997 года каждый сентябрь на кладбище служат панихиду по погибшим. 5 сентября 2011 года на территории военно-исторического мемориала «Поле Альминского сражения» была освящена часовня во имя «Рождества Богородицы».

Первая крупная сухопутная битва в Крымской войне — сражение на Альме. Часть 2

Сражение на левом фланге

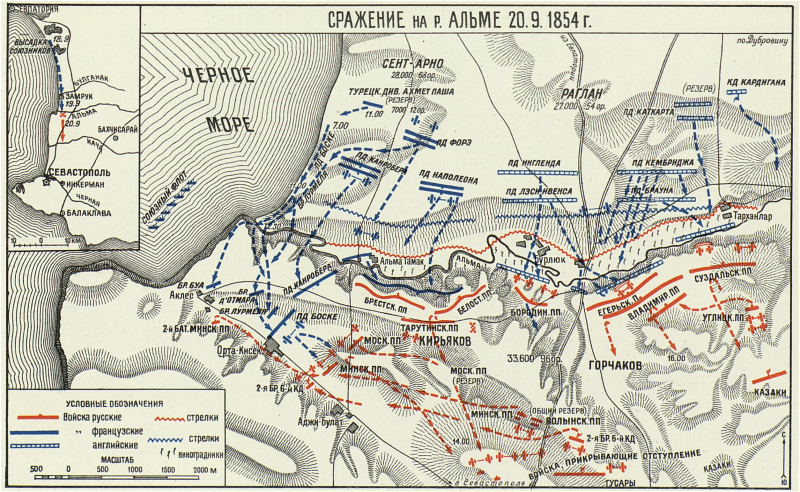

Ранним утром 8 (20) сентября 1854 года французские войска под началом генерала Пьера Боске двинулись в обход левого фланга русской армии. Во французско-турецком корпусе было 14 тыс. солдат. По плану Боске должен был отвлечь на себя внимание русских, когда в центре ударит Сент-Арно. В это время британцы должны были захватить на правом фланге Курганный холм.

Однако британцы не спешили, поэтому Боске был вынужден остановиться на привал. В 12 часов наступление возобновилось. Впереди шла цепь стрелков — зуавы и алжирцы. За ними две колонны: в левой колонне шла 1-я бригада, в правой колонне 2-я бригада генерала Буа, она наступала по песчаной отмели в устье реки. За ними шла турецкая дивизия.

Справка. Зуавами во французских колониальных войсках называли военнослужащих элитных частей лёгкой пехоты. Их набирали в основном из жителей Северной Африки, а также французских добровольцев. Название «зуавы» возникло из фр. слова zouave, так называли берберское племя, проживающее в области Кабилия на севере Алжира.

Стрелковая цепь форсировала реку и беспрепятственно поднялась на высоты правого берега Альмы. Это удивило Боске, так как место было идеальным для того чтобы встретить врага. Далее их ждал ещё один приятный сюрприз. Перед ними находились возвышенности, местами совершенно отвесные. При соответствующей инженерной подготовке, они становились совершенно неприступными, особенно для подъёма артиллерии. Боске приказал взять высоты, но тут обнаружилось, что их не укрепили соответствующим образом и их никто не защищает. Здесь были только казачьи дозоры, которые немедленно ушли, обнаружив такую массу вражеских войск.

По поводу дальнейших событий нет единой картины. По одной версии, наиболее распространенной, французские стрелки проникли в тыл 2-го батальона Минского полка. Батальон смешался и по приказу подполковник Раковича отступил за селение Орта-Кисек.

По словам современника сражения И. Ф. Приходкина (Приходкин И. Ф. Альминское сражение), после появления французов на левом фланге, Меншиков повернул туда Московский и Минский полки. В результате левый фланг русской армии оказался загнут под прямым углом. Белостокский, Брестский и Тарутинский полки держали позиции в центре.

На левом фланге 5 русских батальонов встретили 10 батальонов французской дивизии Боске. Однако русскую пехоту поддерживала артиллерия, а французская артиллерия отстала. Её трудно было перебросить по пересечённой местности. Французы пошли в атаку и под убийственным огнем русской артиллерии понесли большие потери. Наша артиллерия целыми рядами истребляла французов, но они храбро продолжали наступать. Когда они подошли на расстояние ружейного выстрела, их превосходство в стрелковом вооружении дало о себе знать. К тому же под одной из версий, в это же время союзный флот открыл огонь, от которого Минский полк понёс тяжелые потери. Русские войска стойко сопротивлялись. Ходили в штыковые атаки. Как отмечал свидетель боя, «поработали вдоволь штыки, но и приклады русские!» Тут выяснилась ещё одна ошибка, у батарей было мало зарядов. Запасные зарядные ящики поставили на большом удалении, опасаясь попадания в них.

Отсутствие полевой артиллерии мешало французам окончательно решить исход дела на левом фланге в свою пользу. В это время на левом фланге реку форсировала ещё одна французская дивизия под началом генерала Канробера. Она отбросила передовые части Московского полка и стала угрожать всему левому флангу. Теперь войска Боске отбросить имеющимися силами было невозможно и ситуация на левом фланге стала критическим. Одновременно французы смогли поднять на плато орудия и открыли огонь по русским позициям. Русские солдаты, были вынуждены несколько отойти. В то же время отошли и русские полки в центре.

Генерал Пьер Франсуа Жозеф Боске (1810 — 1861)

Центр

Французские войска в центре — 1-я и 3-я французские дивизии (20 батальонов), начали наступление около 6 часов утра. Впереди шли стрелки-зуавы. Стрелки Московского полка отошли, оставив селение Алматамак на левом берегу реки. Французы форсировали реку. В результате отошедшие полки русского левого фланга — Московский и Минский полки, попали между двух огней.

В результате ключевую позицию центра остались защищать только правофланговые батальоны Московского полка. Надо сказать, что по английским данным, этот холм вообще не защищали. Лорд Раглан, в поисках удобной позиции для наблюдения вышел в расположение французских войск и занял Телеграфный холм. Оценив его удобства, он приказал расположить на нём батарею. Союзная батарея обстреляла правофланговый Владимирский полк, который в этот момент как раз наступал к реке. Попав под фланговый огонь, полк прекратил атаку и отошёл.

По русской версии, подразделения Московского полка оказали на Телеграфном холме последнее сопротивление противнику. Французы штурмом взяли высоту. Русские солдаты, после упорной борьбы, были вынуждены уступить численно превосходящему противнику. После этого французы доставили на холм 42 орудия (семь батарей). Минский полк также до последнего оказывал сопротивление противнику и отступил только, когда узнав об отходе всей армии. Командир полка дал приказ отступать.

Источник: Бескровный Л. Г. Атлас карт и схем по русской военной истории

Правый фланг

Английские войска также выступили утром. Они должны были совершить обходной манёвр. Однако в ходе движения выяснилось, что обход русского фланга создаст опасный разрыв между войсками. Лорд Раглан приказал дивизиям сместиться вправо. В результате британцы не только начали наступление на несколько часов позднее, чем планировали, но и пошли во фронтальное наступление, вместо фланговой атаки. Если бы не успех французских войск, англичане в этот день могли потерпеть поражение.

Английские войска наступали в двух линиях. В первой были лёгкая дивизия под началом Джорджа Брауна (левое крыло) и 2-я дивизия Джорджа де Ласи Эванса (правое крыло). В второй линии наступали 1-я дивизия герцога Кембриджского (левое крыло) и 3-я дивизия Ричарда Ингланда (правое крыло). В резерве остались 4-я дивизия Джорджа Каткарта и кавалерия графа Лукана.

В ходе движения порядки британских дивизий первой линии перемешались, офицеры не смогли навести порядок и войска пошли в атаку плохо организованной толпой. Англичане начали подниматься вверх по склону, когда их атаковали 8-й и 4-й батальоны Казанского егерского полка. Однако эта атака принесла больше вреда, чем пользы. Атакующие егеря помешали русской артиллерии вести огонь по противнику. К тому же когда их опрокинули сильным ружейным огнем (погиб командир полка Селезнев и оба батальонных командира), англичане на их плечах ворвались в Большой редут. Русская артиллерия с запоздание открыла огонь по противнику, но из-за неровности рельефа, позволявшего скрываться за складками местности и построения англичан — они передвигались не в плотном строю, а отдельными цепями, урон был незначительным. Два других батальона Казанского полка, деморализованные неудачной атакой первых двух батальонов, не выдержали и отступили. Британцы захватили редут и несколько орудий.

Однако британцы не успели закрепить успех. 1-я дивизия герцога Кембриджского (гвардия и шотландская бригада) из состава второй линии только ещё форсировала реку. В яростную контратаку на Большой редут бросились 1-й и 2-й батальоны Владимирского полка под началом самого командира дивизии генерала Квицинского. Русские солдаты пошли в классическую штыковую атаку, практически без стрельбы они ворвались в редут и опрокинули полк Королевских фузилеров. Командир Владимирского полка полковник Ковалев в ходе этого боя был ранен.

Отступающие британские солдаты смешали порядки полка Шотландской Гвардии, гвардейцы также стали отходить. Довершила успех атака 3-го и 4-го батальонов Владимирского полка, который лично повёл командир правого фланга Горчаков. Владимирцы оттеснили противника к самой реке.

Но этот успех уже не мог изменить исход сражения. Французы уже оттеснили левый русский фланг и заняли центр, открыв фланговый огонь по Владимирскому полку. Русский правый фланг также был вынужден начать отступление. Владимирский и Казанский полки потеряли в этой ожесточенной схватке примерно по 1200 человек каждый убитыми и ранеными.

Квицинский оставленный без поддержки с фланга принужден был начать отступление и, в этот момент был дважды ранен в руку и ногу и контужен в бок с переломом ребра (генерал вследствие тяжёлых ран должен был оставить строевую службу). Британцы отмечали большое мужество и стойкость русских солдат при отходе. Участник сражения, состоявший в штабе лорда Раглана, Кинглэк писал, что русских громила французская артиллерия, «страшно избивая их», а они не могли ничем ответить. И при этих тяжелейших условиях «порядок был сохранен, и колонна, с минуты на минуту истребляемая все больше, шла величаво». Сражение завершилось в шестом часу вечера.

Русский генерал Онуфрий Александрович Квицинский (1794—1862)

Итоги

Русские войска потеряли в этом сражении 5709 человек (из них 1801 убитых и 735 пропавших без вести) и два-три подбитых орудия. Союзники потеряли около 3,5 тыс. человек (по другим данным — 4,3-4,5 тыс. человек).

Союзная армия одержала победу, открыв дорогу на плохо защищённый Севастополь. К главной базе Черноморского флота союзники не спешили, наступая крайне медленно и осторожно. Они не верили, что Крым защищают столь незначительные силы. Долго думали, что встретили только передовой корпус русской армии.

Несмотря на численное преимущество противника, поддержку флота и лучшее стрелковое вооружение, военные исследователи считают, что Меншиков мог задержать противника на большее время и нанести ему серьёзный урон. Так, остается спорным вопрос: был ли левый фланг оставлен незащищённым сознательно по приказу командования или это была ошибка Кирьянова и Меншикова. Также отмечается, что Меншиков не уделил внимания сооружению более серьёзных укреплений, хотя позиция и время позволяли это сделать. Плохо было организовано и взаимодействие войск. Если Московский, Минский, Бородинский, Казанский и Владимирский полки грудью встретили врага, понесли огромные потери и яростно сражались, то почти половина армии Меншикова вообще не понюхала пороху. Брестский, Белостокский, Тарутинский и Углицкий полки оставили поле сражения, фактически не использовав свои возможности.

Таким образом, не все силы армии были использованы для сдерживания врага. При более умелом руководстве, как на правом фланге, войска Меншикова имели хорошие шансы затянуть бой и нанести врагу серьёзный урон.

Впечатление, произведенное в Петербурге битвой при Альме, было огромным. Это был первый бой, и он произвёл гнетущее действие. Теперь все ждали вести о падении Севастополя. Меншиков, к сожалению, повёл себя не лучшим образом и свалил всю вину за поражение на войска, которые якобы сражались плохо.