побоище на куликовом поле

КУЛИКОВСКАЯ БИТВА

|

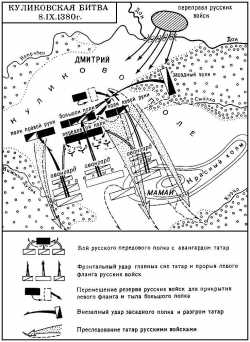

| Схема Куликовской битвы |

Куликовская битва, сражение войск русских княжеств с монголо-татарами 8 сентября 1380 года (лето 6888 от сотворения мира) на территории Куликова поля между реками Дон, Непрядва и Красивая Меча на территории, в настоящее время относящейся к Кимовскому и Куркинскому районам Тульской области, на площади около 10 кв. км.

Предистория битвы

Русская рать (100—120 тыс. чел.) собиралась в Коломне. Оттуда войско направилось к Дону. Дмитрий спешил: разведка донесла, что войско Мамая (150—200 тыс. чел.) ждет у Воронежа литовские дружины Ягайло. Узнав о подходе русских, Мамай двинулся навстречу. Когда русские подошли по рязанской земле к Дону, воеводы заспорили: переправляться или нет, так как дальше начиналась территория Золотой Орды. В этот момент прискакал гонец от прп. Сергия Радонежского с грамотой, призывавшей Дмитрия к твердости и мужеству. Дмитрий приказал перейти Дон.

Подготовка к битве

В ночь на 8 сентября 1380 г. русские форсировали Дон и построились на Куликовом поле (совр. Тульская обл.) в устье реки Непрядвы, притоке Дона. Два полка (“правой” и “левой руки”) стали на флангах, один в центре (“большой полк”), один — впереди (“передовой полк”) и один — в засаде (“засадный полк”) на восточной окраине поля, за “зеленой дубравой” и рекой Смолкой. Засадным полком командовал двоюродный брат Дмитрия — храбрый и честный воин серпуховской князь Владимир Андреевич. При нем находился опытный воевода Дмитрий Михайлович Боброк-Волынец, шурин князя Дмитрия Ивановича. Отступать русским было некуда: за ними находился обрыв высотой 20 м и река Непрядва. Мосты через Дон Дмитрий разрушил. Предстояло победить или умереть.

Мамай в центре своего войска поставил наемную генуэзскую тяжеловооруженную пехоту, набранную им в итальянских колониях в Крыму. Она имела тяжелые копья и наступала сомкнутым строем греческой фаланги, ее задачей было прорвать русский центр, это была сильная и хорошо обученная армия, но она сражалась не за свою землю, а за деньги, в отличии от русских витязей. На флангах Мамай сосредоточил конницу, которой ордынцы обычно сразу “охватывали” врага.

Битва

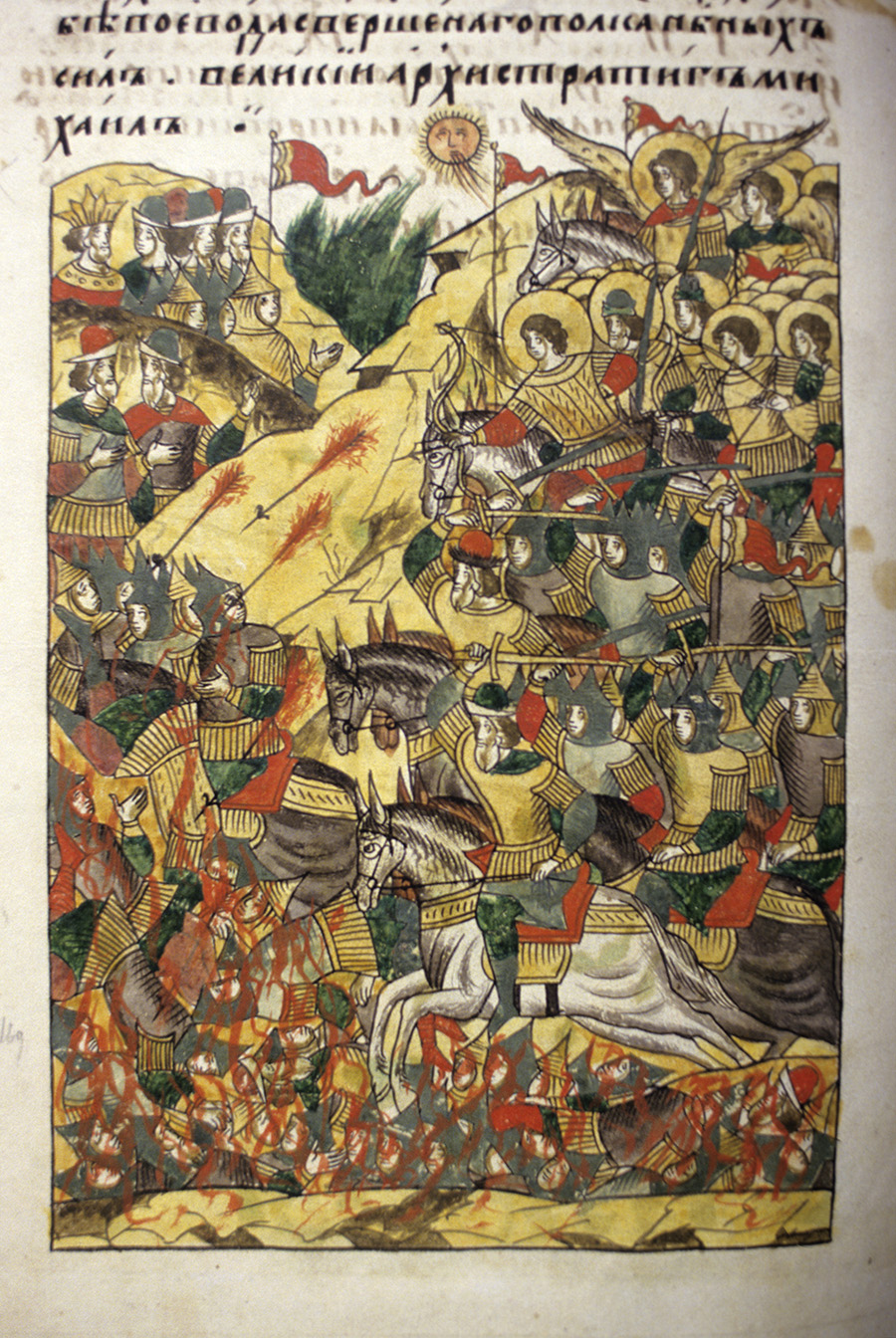

|

| Поединок Пересвета и Челубея. |

По легенде, утром 8 сентября над Куликовым полем стоял густой, непроницаемый туман, который рассеялся только к двенадцатому часу. Битва началась с поединком богатырей. С русской стороны на поединок был выставлен Александр Пересвет – монах Троице-Сергиева монастыря, до пострижения – брянский (по др. версии, любечский) боярин. Его противником оказался татарский богатырь Темир-мурза (Челубей). Воины одновременно вонзили друг в друга копья: это предвещало большое кровопролитие и долгую битву. Едва Челубей упал из седла, ордынская конница двинулась в бой.

После битвы

Потери обеих сторон в Куликовской битве были огромными, однако потери противника превысили русские. Убитых (и русских, и ордынцев) хоронили 8 дней. По преданию большинство павших русских воинов были захоронены на высоком берегу при слиянии Дона с Непрядвой. В сражении пали 12 русских князей, 483 боярина (60% командного состава русского войска). Князь Дмитрий Иванович, который участвовал в битве на передовой в составе Большого полка был ранен в ходе сражения, но выжил и получил в дальнейшем прозвище «Донской.» В битве отличились русские богатыри — брянский боярин Александр Пересвет, ставший иноком у преподобного Сергия Радонежского и Андрей Ослябя (ослябя по-калужски — “жердь”). Народ окружил их почетом, а когда они умерли, то были похоронены в храме Старо-Симонова монастыря. Вернувшись с войском 1 октября 1380 г. в Москву, Дмитрий сразу заложил церковь Всех Святых на Кулишках и вскоре начал строительство мужского Высокопетровского монастыря в память о битве.

Куликовская битва стала крупнейшим сражением средневековья. На поле Куликовом сошлось более 100 тысяч воинов. Было нанесено сокрушительное поражение Золотой Орде. Куликовская битва вселила уверенность в возможности победы над ордынцами. Поражение на Куликовом поле ускорило процесс политического дробления Золотой Орды на улусы. Два года после победы на Куликовом поле Русь не платила ордынцам дани, что положило начало освобождению русского народа от ордынского ига, росту его самосознания и самосознания других народов, находившихся под игом ордынцев, укрепило роль Москвы как центра объединения русских земель в единое государство.

Куликовское сражение всегда являлось объектом пристального внимания и изучения в различных сферах политической, дипломатической и научной жизни русского общества XV-XX вв. Память о Куликовской битве сохранилась в исторических песнях, былинах, повестях (Задонщина, Сказание о Мамаевом побоище и др.). Согласно одному из преданий, император Петр I Алексеевич, посещая строительство шлюзов на Иван-Озере, осмотрел место Куликовской битвы и приказал заклеймить оставшиеся дубы Зеленой Дубравы, чтобы их не рубили.

В русской церковной истории победа на Куликовом поле стала со временем чествоваться одновременно с праздником Рождества Пресвятой Богородицы, отмечаемом ежегодно 8 сентября по старому стилю.

|

| Памятник героям Куликовской битвы. |

Куликовское поле сегодня

Куликово поле является уникальным мемориальным объектом, ценнейшим природно-историческим комплексом, включающим многочисленные археологические памятники, памятники архитектуры и монументального искусства, памятники природы. В районе Куликова поля обнаружено более 380 памятников археологии разных эпох. В целом, территория Куликова поля является одним из ключевых участков изучения сельского расселения в древнерусский период (подобно окрестностям Чернигова, Суздальскому ополью) и представляет уникальный археологический комплекс. Здесь выявлено 12 памятников архитектуры, в том числе 10 церквей (в основном XIX-XX вв.), среди которых выдающийся памятник архитектуры — церковь Сергия Радонежского, Монастырщинский Богородице-Рождественский храм близ места погребения большинства русских воинов, и другие. Как показали комплексные археолого-географические исследования, на Куликовом поле недалеко от места сражения существуют реликтовые участки степной растительности, сохранившие ковыль, и близкие к первозданным лесные массивы.

Литература

Использованные материалы

[1] Первая “разрядная книга” составлялась для похода на Тверь, вторая — для борьбы с Мамаем в 1380 г. Составление “разрядных книг” в тот период успешно выполняло задачи общерусской мобилизации. Врага встречали уже не отдельные дружины, а единая армия под единым командованием, организованная в четыре полка плюс засадный полк (резерв). Западная Европа не знала тогда столь четкой военной организации.

[2] по легенде, татары увидив «свеженьких», но очень злых русских витязей стали в ужасе выкрикивать: «Мертвые русские встают» и бежать с поля боя, это вполне вероятно, так как Засадный полк действительно появился как-будто из неоткуда

Куликовская битва

ХОД СОБЫТИЙ

В 1359 г. в ходе эпидемии чумы престол московский по воле судьбы достался девятилетнему мальчику Дмитрию Ивановичу. Еще ни разу на подвластной Орде Руси не давали золотой ярлык на великое княжение Владимирское ребенку. Поэтому суздальско-нижегородский князь Дмитрий Константинович поехал в Орду и выпросил себе золотой ярлык. Впрочем, в этом деле Дмитрия Константиновича не поддерживали даже собственные родичи, а московские бояре и митрополит Алексей в 1362 г. добились возвращения золотого ярлыка в Москву. Очевидно, тогда же юный московский князь Дмитрий посетил Золотую Орду.

Соперничество московского и нижегородского правителей кончилось в 1367 г. миром и даже союзом. Московский князь Дмитрий обещал помочь Дмитрию Суздальско-Нижегородскому подавить выступление его мятежного брата. Суздальско-Нижегородский князь выдавал за Дмитрия Московского свою дочь и признавал его «братом старейшим». Союз с Суздальско-Нижегородским княжеством был очень важен, ибо Москва готовилась к войне с Тверью.

В преддверии войны в Москве за 2 года воздвигли каменный кремль (1367). Строили его после «всесвятского» пожара (произошел вдень памяти всех Святых, отсюда и его название) из белого камня известняка и больших кирпичей. Известняк возили зимой на санях, а летом по реке из каменоломен, расположенных у села Мячкова в 30 км от столицы. Некоторые исследователи считают, что новый Кремль был не весь каменный, частично он сохранял деревянные конструкции. Однако в Низовой Руси это была первая каменная крепость. Она говорила о мощи и богатстве московских правителей.

Ольгерд совершил два похода в московские пределы. Московские летописи назвали вторжения Ольгерда первой и второй Литовщиной. В обоих случаях Ольгерд выжигал окрестности Москвы и осаждал город. Но взять новый Кремль он не сумел. Тем временем Михаил Тверской получил золотой ярлык (1371), но жители Владимира не пустили его в свой город. А московский князь Дмитрий заявил: «К ярлыку не еду, а в землю на княжение на великое не пущаю».

Был в московско-тверском договоре 1375 г. и еще один значимый момент. «Если переменит Бог Орду» и начнет воевать с ней московский князь, то тверской монарх должен был тоже выступить против Орды. Так Москвой был совершен первый шаг не только к собиранию вокруг себя русских земель, но и в подготовке борьбы за их освобождение от Орды. В целом, в ходе соперничества за золотой ярлык с Тверью Москва упрочила свои позиции. Авторитет и силы князя Дмитрия Ивановича выросли.

Однако главным событием русской истории XIV в. стала Куликовская битва. Ей предшествовало два столкновения с ордынцами. В 1377 г. царевич Арапша (хан Араб-шах) готовился к набегу на нижегородские земли. Сведения об этом просочились на Русь. Навстречу Арапше вышло объединенное войско из нижегородцев, владимирцев, москвичей, муромцев, ярославцев. Арапша не появлялся. Воины сняли доспехи. Начали охотиться в окрестных лесах, веселились и пировали в лагере у реки Пьяны. Князь Дмитрий Московский решил, что набег Арапши не состоится, и уехал в свою столицу. В итоге неожиданное нападение татар привело русских к поражению. Был разграблен оставшийся без защиты Нижний Новгород. Пострадали и другие города.

На следующий 1378 год Мамай отправил на Русь новое войско под командованием мурзы Бегича. На реке Воже разыгралась битва. На этот раз московские войска во главе с Дмитрием действовали слаженно и решительно. Ордынцы были разбиты и бежали. Поражение татар на Воже не способствовало укреплению авторитета Мамая. Темник собирался взять реванш. Он привык к власти и не хотел ее терять, а между тем хан Тохтамыш ставленник могучего среднеазиатского эмира Тимура уже начал собирать ордынские улусы в свой кулак. Лишь громкая победа давала Мамаю шанс устоять в борьбе с Тохтамышем за Орду.

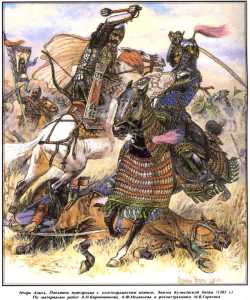

Близилось решающие столкновение. Осенью Мамай повел на Русь 150-тысячное войско. В Кафе, генуезской колонии в Крыму (современная Феодосия), Мамай нанял отряд закованной в латы западноевропейской пехоты. Темник заручился так же союзом с великим литовским князем Ягайло Ольгердовичем и рязанским князем Олегом. Но союзники не спешили на соединение с Мамаем, они выжидали. Ягайле невыгодно было ни усиление Москвы, ни победа Орды. Олег же был вынужден играть роль союзника, чтобы спасти от разграбления свою землю. Рязань ближе всего находилась к Орде. Олег сообщил татарам броды на Оке, а Дмитрию Московскому о пути продвижения татар.

Дмитрия Московского и его двоюродного брата Владимира Серпуховского благословил на бой с татарами русский монах-подвижник, основатель Троицкого монастыря Сергий Радонежский. Его устами русская церковь впервые призвала к борьбе с Ордой. Наверное, поэтому так почитаема на Руси память св. Сергия. Два инока Троицкого монастыря в прошлом бояре – Пересвет и Ослябя отправились вместе с русским войском навстречу ордынцам. Благословение Сергия было очень важно для князя Дмитрия Московского. У него был конфликт с новым русским митрополитом Киприаном. Князь выгнал митрополита из Москвы, а тот наложил на Дмитрия анафему (проклятие).

Татарские всадники пошли в атаку. Они смяли русский Сторожевой полк. Великий князь Дмитрий сражался в доспехах простого война в Передовом полку. Воины этого полка почти все пали. Дмитрия после боя с трудом нашли: князь лежал без сознания, придавленный срубленным в схватке деревом. Ордынцам вначале удалось прорвать левый русский фланг. Они устремились в тыл Большому полку. Однако здесь им путь перекрыл перестроившийся Большой полк и резервные отряды.

Затем неожиданно на татар обрушился многочисленный Засадный полк во главе с Владимиром Серпуховским и Дмитрием Боброком. Нукеры Мамая побежали, сметая собственные подкрепления. Не спасла Мамая ни восточная конница, ни генуэзские наемники-пехотинцы. Мамай был разгромлен и бежал.

Русские встали, как тогда говорили, «на костях», то есть за ними осталось поле боя. Они одержали победу. Преследовать Мамая Дмитрий, прозванный с тех пор Донским, не стал.

У реки Калки остатки Мамаева войска были вторично разбиты ханом Тохтамышем. Мамай пытался укрыться в генуэзской колонии Кафе, но горожане убили темника, желая завладеть его казной.

Князь Дмитрий Донским благополучно вернулся со своим воинством на Русь. Правда, русские полки понесли немалые потери. Летописец писал: «Оскуде бо вся Русская земля от Мамаева побоища за Доном».

Дмитрий Донской, уверенный в крепости каменного Кремля, уехал из столицы. Москвичи собирались биться, несмотря на то, что из города бежал митрополит Киприан, великокняжеская семья и отдельные бояре. Посадские люди выбрали своим предводителем случайно оказавшегося в Москве 18-летнего литовского князя Остея. Остей организовал оборону, поставил на стены «тюфяки» (это были либо камнеметальные машины, либо уже пушки). Попытка Тохтамыша штурмовать Москву была отбита. Тогда хан пошел на хитрость. Пришедшие с Тохтамышем суздальско-нижегородские князья (братья московской княгини) поклялись, что татары хотят наказать только «ослушниика» князя Дмитрия. А раз его нет в городе, то ордынцы никого не тронут, если москвичи добровольно пустят хана в столицу и поднесут дары. Возможно, нижегородские князья сами верили словам Тохтамыша. Москвичи поверили и поплатились за это жизнью. Делегация с дарами во главе с Остеем была зарублена, ордынцы ворвались в город через открытые ворота, перебили людей, а город сожгли.

Однако со временем (в первой половине XV в.) выплата дани стала нерегулярной, а судьбой золотого ярлыка ханы почти не владели: ярлык находился в руках московских князей. Сама Золотая Орда не сумела восстановить былого единства и мощи. Орда слабела и раскалывалась. Ее поглощали внутренние междоусобные брани. В конце концов, к середине XV в. Золотая Орда распалась на Крымское ханство, Казанское ханство, Большую Орду, Ногайскую Орду и Сибирское ханство. Большая Орда претендовала на наследие Золотой, стремилась сплотить вновь татарские ханства. От Руси Большая Орда требовала дани, но великие князья Московские и Владимирские платили ей настоящий ордынский выход редко. Чаще ограничивались так называемыми «поминками» (подарками). Вопрос о падении ига стал уже вопросом времени.

Вскоре после нашествия Тохтамыша Дмитрий Иванович отправил в Орду своего сына Василия, чтобы тот получил для него ярлык. После выполнения условия о возобновлении выплаты дани, ярлык остался у Дмитрия. Перед смертью он завещал великое княжение своему сыну Василию как «отчину». Василий продолжил политику, направленную на расширение московского княжества. В 1390 году он отправился в Орду и купил там ярлык на нижегородское княжество, кроме того, в состав Москвы вошел Муром. В орбиту московской политики постепенно вовлекалась Рязань. Сын Олега рязанского Федор был женат на сестре Василия.

Зарубежные исследователи в массе своей оценивают итоги княжения Дмитрия скромно: попытка освобождения Руси не удалась.

Н.И. Костомаров о князе Дмитрии Донском и его времени:

С.М. Соловьев о князе Дмитрии и его времени:

«В 1389 г. умер великий князь московский Димитрий, еще только 39 лет от рождения. Дед, дядя и отец Димитрия в тишине приготовили богатые средства к борьбе открытой, решительной. Заслуга Димитрия состояла в том, что он умел воспользоваться этими средствами, умел развернуть приготовленные силы и дать им вовремя надлежащее употребление. Лучшим доказательством особенно важного значения, придаваемого деятельности Димитрия современниками, служит существование особого сказания о подвигах этого князя, особого, украшено написанного жития его.

Важные следствия деятельности Димитрия обнаруживаются в его духовном завещании; в нем встречаем неслыханное прежде распоряжение: московский князь благословляет старшего своего сына Василия великим княжением Владимирским, которое зовет своей отчиной. Донской уже не боится соперников для своего сына ни из Твери, ни из Суздаля.

Говоря о важном значении княжения Димитриева в истории Северо-Восточной Руси, мы не должны забывать о деятельности бояр московских: они, пользуясь обстоятельствами, отстояли права своего малолетнего князя и своего княжества. Последний не остался неблагодарен людям, которые так сильно хотели ему добра. »

Загнать Мамая: как русские полки спасли будущее страны

В этот день, 8 сентября, на Куликовом поле, неподалеку от впадения реки Непрядвы в Дон, полки, постоявшие «за веру православную», разбили войско темника Мамая, угрожавшее русским княжествам новым разорительным нашествием. Пожалуй, только две даты из нашей древней истории так врезались в народную память, что их юбилеи и спустя столетия интересуют не только научные круги. Они становятся событиями общественной жизни. Это Крещение Руси и куликовская победа. О ней и вспоминают «Известия» — 640 лет спустя.

Загадки битвы

Великий князь Московский и Владимирский Дмитрий Иванович был выдающимся полководцем и собирателем земель. Незаурядной личностью был и его противник. В ряду именитых деятелей Золотой Орды Мамай занимает особое положение — энергичный политик, военачальник, авантюрист, который, вероятно, мог бы придать своему государству новый импульс развития.

Он не был Чингизидом. Влияния и власти добился вопреки происхождению и благодаря своим несомненным талантам. Хозяином всей Золотой Орды он стать не сумел, но долгие годы оставался самым влиятельным политиком западной части Орды. Влияние его простиралось и на юг, включая Крым. Поводом для войны с великим князем Московским стал отказ Дмитрия выплачивать Мамаю повышенную дань.

До сих пор у нас нет сколько-нибудь точных сведений о масштабах Мамаева побоища, как называли сражение современники. Сам термин «Куликовская битва» принадлежит Николаю Карамзину, который красочно описал победу князя Дмитрия Ивановича, представив последнего почти идеальным правителем и воином.

Военный историк ХХ века Вадим Каргалов оценивал численность русских полков примерно в 150 тыс. человек. Мамай, по его версии, привел на Дон вдвое большее войско. Археологические находки, относящиеся ко времени битвы, не слишком богаты. И, скорее всего, ближе к истине гораздо более скромные оценки масштабов сражения — 40 или 50 тыс. воинов с обеих сторон.

Картина «Канун. Перед Куликовской битвой». Художник И.С. Глазунов

Одним из самых известных сюжетов истории России стал приезд князя Дмитрия Ивановича в Троицкий монастырь к игумену Сергию Радонежскому. Сергий благословил князя и его воинство и даже пополнил его своими иноками. Впрочем, в ранних источниках эта паломническая поездка не упоминается — и возможно, что летописцы добавили этот сюжет, чтобы более эффектно подчеркнуть мысль о защите православия и об объединении православной Руси под властью Москвы.

Удар из засады

Но перейдем к общепринятой версии событий. Князь Дмитрий повел войско к Дону не по кратчайшему пути, а через земли Рязанского княжества — возможно, чтобы пополнить русскую рать представителями этого края, не раз страдавшего от ордынских набегов.

Картина «Поединок Пересвета с Челубеем на Куликовом поле». Художник М.И. Авилов

Традиционно считается, что битва началась с поединка, в котором инок-богатырь брянский уроженец Александр Пересвет одолел монгольского силача Челубея (он же — Темир-мурза) и сам погиб.

Не менее доблестным полководцем, чем Дмитрий Донской, был его двоюродный брат удельный князь Серпуховской Владимир Андреевич, заслуживший прозвание Храброго. Называли его, как Дмитрия, и Донским — настолько весомым был его вклад в победу над Мамаем. Он привел на Куликово поле опытных воинов.

По сведениям древнего «Сказания о Мамаевом побоище», 40 бояр серпуховских, 23 боярина дмитровских пали смертью храбрых на Куликовом поле. Они были вассалами Владимира Андреевича. Вместе с другим выдающимся полководцем воеводой Дмитрием Боброком-Волынским он командовал засадным полком, который и решил исход кровопролитного сражения.

В разгар битвы, когда ордынцы теснили московскую конницу, Владимир Храбрый хотел броситься в бой, но опытный воевода Боброк остановил его. Проявив выдержку, они пошли в атаку, когда тумены Мамая оказались в ловушке. Засадный полк налетел на них с тыла, сметая врага на своем пути. Победа войск Боброка и Владимира вдохновила и другие русские полки, они поддержали атаку. Воины Мамая сотнями тонули в реке, а его главные силы беспорядочно отступали.

Сразу после этого Мамай, не имевший резервов, и сам предпочел бежать с поля боя. 50 верст русские всадники, которых вел Владимир Храбрый, преследовали врага. Победа не вызывала сомнений.

Итоги победы

Битва была кровопролитной. По преданию, самого великого князя нашли среди раненых, без сознания. Недаром накануне дня памяти небесного покровителя великого князя Дмитрия Солунского на Руси стали отмечать Дмитриеву субботу. Это день поминовения усопших, и прежде всего погибших на Куликовом поле. И мы поименно вспоминаем многих героев той сечи — например, четырех павших на Куликовом поле князей: Федора Романовича и Ивана Федоровича Белозерских, Федора и Мстислава Юрьевичей Тарусских. А инока Александра Пересвета и монаха Андрея Ослябю погребли в храме Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, в тогдашнем московском предместье.

Среди последствий Куликовской битвы и полного крушения планов Мамая — усиление хана Тохтамыша, далекого потомка Чингисхана, которому удалось объединить значительные силы и через два года после Мамаева побоища снова принудить князя Дмитрия к выплате дани.

Да, куликовская победа не уничтожила зависимость Руси от Орды, хотя и значительно повысила статус Москвы в глазах ордынских ханов и темников. Так, Дмитрий Иванович передал великокняжескую власть сыну по собственному завещанию, без оглядки на хана. И Орда была вынуждена «проглотить» это решение русского князя.

Некогда могущественная империя потомков Чингисхана так и не возродилась после полосы кризисов, обернувшихся распадом. Что было потом? Длительная борьба за «золотоордынское наследство», из которой Москва в XVI веке вышла победительницей. Именно тогда сложился культ славной Куликовской битвы, в которой видели — и не без оснований — первый шаг к величию будущего Русского царства.

Легенда о побоище

Битва на Непрядве — одно из самых мифологизированных событий русской истории. Неудивительно, что потомки трактовали победу в соответствии с собственными убеждениями и мечтами. В XV веке самым популярным литературным произведением на Руси было «Сказание о Мамаевом побоище» — своего рода русская «Илиада». Царь Мамай в этой повести — язычник, стремящийся сокрушить христианский мир. Не менее поэтичный источник о событиях того похода — повесть «Задонщина», «Слово о великом князе Дмитрии Ивановиче и о брате его, князе Владимире Андреевиче, как победили супостата своего царя Мамая».

Реконструкция военно-исторических событий Куликовской битвы. 2002 год

В те годы и позже, вплоть до времен противостояния Русского царства с Казанью и Крымским ханством, память о куликовской победе была знаменем объединения русских земель для борьбы с противниками с востока и юга. Сказание о Мамаевом побоище утверждало простую истину: единство перед лицом врага и воинская доблесть приводят к победе. Так было и так будет.

Древнерусские писатели сравнивали Мамая с Батыем, монголо-татарским полководцем, который как смерч прошел по русским княжествам в XIII веке. Безусловно, «былинники речистые» преувеличивали опасность нового нашествия врагов с востока. Им важно было показать, что на Куликовом поле православная вера была спасена от уничтожения.

Реконструкция военно-исторических событий Куликовской битвы. 2002 год

На самом деле, Орда к тому времени не первый год пребывала в состоянии кризиса и междоусобиц — «великой замятни», которая продолжалась уже более 20 лет. А русские ратники уже не раз наносили поражения некогда непобедимому врагу. И самой крупной победой была битва на реке Воже, в которой князь Дмитрий Иванович разгромил большое (пять туменов, то есть около 50 тыс. сабель) войско мурзы Бегиша. Много лет спустя в сознании литераторов и летописцев перипетии этой битвы во многом слились с прославленной куликовской эпопеей. В том числе — благословение Сергия Радонежского, которое Дмитрий Иванович взял именно перед этим походом.

Так бывает: слава более поздней, а значит, решающей битвы, в которой русским ратникам противостоял сам Мамай, затмила память о сражении при Воже. А ведь то была первая крупная победа московских воинов над ордынцами.

«А вернулись с Куликова поля русские. »

С течением веков стало ясно, что та победа сыграла ключевую роль в рождении русской нации и государства. Подвиг князя Дмитрия Ивановича и его воинства всегда высоко оценивали и летописцы, и отцы русской церкви, и мыслители. «Москва не в скопидомном сундуке Ивана Калиты, а на Куликовом поле», — утверждал историк Василий Ключевский. «На Куликово поле пришли москвичи, владимирцы и так далее, в том числе и литовцы, а вернулись с Куликова поля русские» — так разукрасил мысль предшественника Лев Гумилев уже в ХХ веке.

Могилы героев Куликовской битвы схимонахов Александра Пересвета и Андрея Осляби в Симоновом монастыре

Это во многом справедливо. Русь Московская стала державой воинской. Ей приходилось крепко держать в руках щит и меч, а князю Дмитрию Ивановичу удалось объединить десятки русских городов не только военной силой, но и идеей свободного православного государства «всей русской земли». Это было главной его победой.

Память потомков

В годы борьбы с наполеоновской Францией не было в России более популярной пьесы, чем «Димитрий Донской» Владислава Озерова. Возвышенный и несколько сентиментальный озеровский слог поднимал патриотический дух накануне сражений 1812 года.

О победе Дмитрия Донского вспоминали и в годы Великой Отечественной. В 1944 году в Красной армии появилась танковая колонна «Димитрий Донской», созданная по инициативе Русской православной церкви на средства верующих и духовенства.

Врага ты видело какого!

Здесь бились русские полки,

Удары грудью принимая,

Они свершили свой обет:

Им показала свой хребет

Орда свирепого Мамая!

Так писал Демьян Бедный, который прежде ратовал за полное забвение всех традиций «проклятого прошлого», кроме революционных. Но в годы Великой Отечественной он прославлял русских витязей.

Указатель места расположения русских воинов перед началом Куликовской битвы. Тульская область. 1 августа 1980 года

В 1980 году в Советском Союзе достаточно широко отмечалось 600-летие битвы. Для «русской партии» это был достойный повод показать, что в истории нашей страны была не только революционная героика. Можно долго перечислять книги — от научных до детских — изданные под эгидой этого юбилея. В тот год на экраны вышел впечатляющий патриотический мультфильм о Куликовской битве — «Лебеди Непрядвы». И — что немаловажно — появились многочисленные игрушки, наборы солдатиков. Витязь, победивший на Куликовом поле, стал героем детских игр. Именно поэтому ему не грозило и не грозит забвение.

Святой и благоверный

В 1988 году в СССР, в годовщину тысячелетия Крещения Руси, 4-й Поместный собор Русской православной церкви причислил к лику святых девятерых человек, оставивших глубокий след в истории церкви и России. Это была первая канонизация в истории Русской православной церкви советского времени. Восемь из них имели прямое отношение к церкви — это и митрополит Макарий Московский, и иконописец Андрей Рублев, и юродивая Ксения Петербургская. И лишь один был князем, политиком и воином — Димитрий Донской. И дело не только в том, что в народе его — защитника веры и Отечества — почитали как святого защитника русской земли еще с XV века. Важно было подчеркнуть церковное почитание одного из национальных героев, не забытых и в советское время.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». Монумент в честь победы русских воинов на Куликовом поле

Димитрий был глубоко верующим человеком, современником, а возможно, и духовным чадом Сергия Радонежского. Во всех сражениях с татаро-монголами он в первую очередь защищал «веру православную». И стремился быть достойным имени своего небесного покровителя великомученика Димитрия Солунского. При этом он обладал умом цепкого политика, умело отстаивал интересы Москвы — не только мечом, но и переговорами, даже угрозами.

Таким он был, святой и благоверный князь, главный герой Куликовской битвы. Человек, ставший знаменем своего народа — на века.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»