Овалоцитоз сфероцитоз что это

Наследственный сфероцитоз

Наследственный сфероцитоз — это заболевание, имеющее отношение к красным кровяным клеткам. Больные с таким заболеванием подвержены анемии, пожелтению белков глаз и кожи (желтухе), а также увеличению селезенки (спленомегалии).

Большинство новорожденных с наследственным сфероцитозом страдают от тяжелой степени анемии. Впрочем, их самочувствие улучшается в течение второго года жизни.

Спленомегалия может наступить в любой период, начиная с самого раннего детства и в течение взрослой жизни. Около половины больных страдают от камней в желчном пузыре, образовавшихся в юности и в среднем возрасте.

Формы сфероцитоза

Существует четыре формы наследственного сфероцитоза, отличающиеся по степени тяжести симптомов. Это легкая, умеренная, умеренно-тяжелая и тяжелая форма. Считается, что около 30% людей с наследственным сфероцитозом имеют легкую форму заболевания, около 60% — умеренно-тяжелую форму, и до 10% — тяжелую форму заболевания.

Больные с легкой формой сфероцитоза могут иметь слабую степень анемии, а иногда и совсем не имеют никаких симптомов.

Люди с умеренной формой страдают от желтухи, ощутимой анемии и спленомегалии, а также камней в желчном пузыре. Признаки и симптомы умеренной формы наследственного сфероцитоза обычно появляются в детстве. Пациенты с умеренно-тяжелой формой сфероцитоза имеют все симптомы умеренной формы, но так же подвержены тяжелой анемии.

Люди с тяжелой формой сфероцитоза нуждаются в регулярных переливаниях крови, таким образом происходит пополнение поврежденных эритроцитов. В некоторых случаях при тяжелой форме наблюдается задержка развития, замедление роста или низкий рост уже во взрослом возрасте, задержка полового развития, скелетные аномалии (деформации, нарушения строения костей и т.д.).

Причины наследственного сфероцитоза

Наследственный сфероцитоз проявляется примерно у 1 человека на 2000. Чаще болеют люди с северно-европейским происхождением. В Северной части Европы сфероцитоз является самой распространенной причиной наследственной анемии. Распространенность наследственного сфероцитоза у людей других национальностей неизвестна, однако точно известно, что он встречается гораздо реже.

Это наследственное заболевание вызывают, по мнению ученых, мутации как минимум в пяти генах. Эти гены обеспечивают платформу для производства белков, содержащихся в мембранах эритроцитов. Белки транспортируют молекулы из клеток и поддерживают клеточную структуру. Некоторые белки обеспечивают гибкость красных кровяных клеток.

Как известно, эритроциты должны быть гибкими, чтобы перемещаться из крупных кровеносных сосудов — артерий — в мелкие кровеносные сосуды — капилляры. Белки позволяют эритроциту менять форму, не нарушая при этом целостности его мембраны при прохождении через узкие капилляры.

При этом заболевании диаметр эритроцитов слишком мал, а толщина слишком велика. Вследствие этого клетки имеют слишком малую площадь, а значит, очень уязвимы для осмотического гемолиза: любое снижение осмотического давления внешней среды приводит к их разрушению. Ученые также отмечают, что ретикулоциты, или молодые эритроциты, не подвержены этой деформации. Формально сфероцитоз можно назвать болезнью преждевременного старения клеток.

Наследование сфероцитоза

Мутации в мембранных белках красных кровяных клеток приводят к формированию чрезмерно жесткой, неполноценной клетки. Вместо того, чтобы принимать уплощенную форму диска, эти клетки принимают форму сферы. Неблагополучные мембранные белки мешают способности клеток к изменению формы во время прохождения через кровеносные сосуды. Деформированные эритроциты, называемые сфероцитами, изымаются организмом из «оборота» и поставляются в селезенку для утилизации.

В селезенке красные кровяные клетки разрушаются (подвергаются гемолизу). Недостаток красных кровяных клеток, находящихся в обороте в организме, и обилие их в селезенке, вызывают в организме человека признаки и симптомы наследственного сфероцитоза.

Мутации в гене ANK1 несут ответственность примерно за половину всех случаев наследственного сфероцитоза. Другие гены, связанные с наследственным сфероцитозом, равномерно несут ответственность за проявления заболевания.

В 75% случаев наследственный сфероцитоз наследуется по аутосомно-доминантному типу, что означает следующее: наличия одного экземпляра измененного гена в каждой ячейке достаточно, чтобы вызвать расстройство. В некоторых случаях больной наследует мутации от одного родителя-носителя. Другие случаи могут происходить от мутаций в гене у пациентов без ранее наблюдавшихся хромосомных нарушений в семье. Родители ребенка с рецессивным состоянием являются аутосомными носителями одной копии мутантного гена, но обычно симптомы заболевания у них не проявляются.

Лечение сфероцитоза (гемолитической желтухи)

Гемолитическая врожденная желтуха также известна под названием «наследственный сфероцитоз» (HS), это генетическое заболевание мембраны эритроцитов клинически характеризуется анемией, желтухой (пожелтение) и спленомегалией (увеличение селезенки). Засорение селезенки эритроцитами неправильной формы неизменно вызывает увеличение селезенки.

Распад эритроцитов приводит к повышению билирубина, пигмента желтухи. Избыток билирубина приводит к образованию камней в желчном пузыре, причем уже в раннем детстве. Также появляется перенасыщенность организма железом из-за чрезмерно быстрого разрушения эритроцитов. Если в ходе заболевания костный мозг перестает вырабатывать эритроциты, анемия при гемолитической желтухе становится хронической. Это состояние называется апластическим кризисом.

Лабораторные исследования показывают, что при гемолитической желтухе повышается не только количество сфероцитов, но и число ретикулоцитов (молодых эритроцитов), появляется гипербилирубинемия (повышенный уровень билирубина из-за распада эритроцитов) и увеличение осмотической хрупкости эритроцитов.

Лечение сфероцитоза (гемолитической желтухи)

Лечение сфероцитоза направлено прежде всего на устранение последствий — анемии, желтухи. Это состояние может регулироваться при помощи медикаментозных препаратов, адекватной системы питания, правильного режима дня и образа жизни.

Лечение наследственного сфероцитоза (или гемолитической желтухи) тяжелой степени заключается в удалении селезенки (спленэктомии). И хотя дефект красных кровяных клеток сохраняется, распад эритроцитов (гемолиз) прекращается. Спленэктомия, однако, представляет опасность для маленьких детей.

Маленькие дети без селезенки находятся в группе повышенного риска для сепсиса, то есть заражения крови, особенно при наличии в организме пневмококковой бактерии. По этой причине спленэктомия откладывается до возраста 3 лет. Перед операцией больным ставят пневмококковую вакцину. Лица с гемолитической желтухой или другим заболеванием, влияющим на активность гемолиза, должны принимать препараты фолиевой кислоты.

Прогноз после спленэктомии благоприятен, пациент может вести нормальный образ жизни, делая поправку на рацион питания и отсутствие вредных привычек.

Другие названия гемолитической желтухи – атипичный сфероцитоз, сфероцитоз II типа, дефицит анкириновых эритроцитов, анкириновая недостаточность. В медицинской литературе наследственный сфероцитоз также называют болезнью Минковского-Шоффара.

Ахолурическая желтуха: диагностика, причины

Ахолурическая желтуха — редкое заболевание, которое вызывает изменение состава крови. Происходит это из-за аномальной функции селезенки. Заболевание диагностируется на основании повышенного билирубина в анализах крови. Также фиксируется наличие пигментов желчи в кале и желудочном соке. Увеличивается селезенка.

Причины ахолурической желтухи:

Исследование: Употребление лосося предотвращает образование бляшек в сосудах

Медикам впервые удалось вылечить ребенка с синдромом мальчика в пузыре

Окулография показала, что при социальном тревожном расстройстве люди не смотрят не только на незнакомца, но и по сторонам

5 неожиданных способов увеличить продолжительность жизни

Ученые обнаружили заболевание, которое способно манипулировать клетками мозга

В Великобритании родился ребенок, у которого некоторые органы были наружу

Овалоцитоз сфероцитоз что это

Наследственный овалоцитоз (синоним — врожденный эллиптоцитоз) врожденная болезнь, характеризующаяся наличием высокого процента овальных эритроцитов в периферической крови, с нередко сопутствующей анемией гемолитического вида.

История изучения наследственного овалоцитоза. Впервые болезнь описал Dresbach в 1904 г. на 22-летнем заболевшем мулатре. В 1914 г. Bishop описал ее семейный характер a Wyandtn сотр. (1941) ссылаются на 246 описанных в литературе случаев в 64 семьях. С тех пор в литературе публикуются довольно частые случай разнообразных клинических форм.

Этиология и патогенез наследственного овалоцитоза. Болезнь носит наследственный характер, передается как доминантная черта и в одинаковой мере поражает лиц обоего пола. Поскольку речь идет о доминантном гене, в принципе проникновение болезни должно быть 100%, даже и в тех случаях, когда один из родителей здоров.

Тем не менее бывает и так, что, на вид, данное лицо здорово, хотя один из родителей (передающий отягчение) и ряд других его детей больны. Это подсказывает мысль о возможно неполном проникновении, а в связи с этим и селективной выраженности доминантного гена.

Описано также наличие линкажа эллиптоцитоза с резусгенотипом, поскольку оба расположены по соседству в том же хромосоме.

Морфофункциональная почва аномалии не вскрыта, видимо она находится в оболочке эритроцита (Piguet и сотр.).

Клинические признаки наследственного овалоцитоза

В 1950 г. Гейльмейер описал следующие три клинических вида эллиптоцитоза — без гемолиза, с компенсированным гемолизом и декомпенсированным гемолизом.

В большинстве случаев (80—90%) эллиптоцитоз протекает как латентное заболевание, без клинических признаков, обнаруживается случайно при семейных анкетах или прочете гемограммы.

В отдельных случаях эллиптоцитоза отмечается сокращение продолжительности жизни эритроцитов и компенсаторная реакция костного мозга, которая отражается в повышении целлюлярности, наличии завышенного числа нормально созревающих эритробластов, высоком показателе ретикулоцитов в периферической крови и мало повышенном косвенном билирубине.

Отсутствуют анемия и желтушная окраска. Однако описаны виды эллиптоцитоза с полиглобулией.

В иных случаях (5—10%, в зависимости от автора) отмечается одновременное наличие скрытой анемии и приступов преходящей деглобулизации, подобно обнаруживаемых при наследственном сфероцитозе. Описаны и случаи роствовесовых и соматопсихических сдвигов, подобно наблюдаемых при тяжелых формах внутриэритроцитной гемолитической анемии.

Выраженно эллиптическая форма этих эритроцитов нарушает внутриселезеночное кровообращение; были и явные случаи селезеночной секвестрации, при которых спленэктомия сокращала гемолиз.

Лабораторные признаки наследственного овалоцитоза

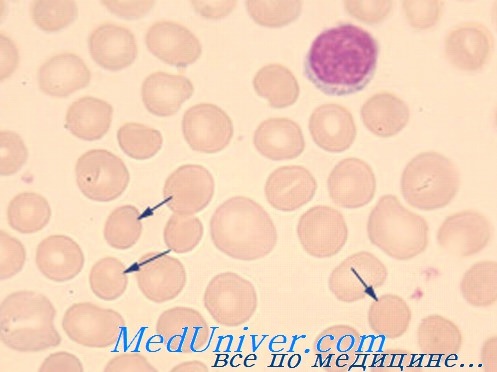

Наличие невысокого процента овалоцитов (1—15%), между продольным и поперечным диаметром которых разница невелика (8u/6u) можно рассматривать как физиологический факт. При наследственном овалоцитозе число эллиптических эритроцитов завышено, при этом разница между диаметрами может оказаться существенной (бактериоциты).

В случаях умеренной формы заболевания их численность не составляет более 20—30%, в то время как при тяжелых — превышает 90%. Костномозговые предшественники эритроцитов имеют нормальный вид, овалоцитоз развивается лишь после стадии ретикулоцита.

Терапия наследственного овалоцитоза

Заболевание, в котором отсутствуют клинические признаки, не требует лечения и его следует рассматривать в основном как гематологическая странность.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Наследственный сфероцитоз и наследственный эллиптоцитоз

, MD, PhD, Johns Hopkins University School of Medicine

Наследственный сфероцитоз (хроническая семейная желтуха; врожденная гемолитическая желтуха; семейный сфероцитоз, сфероцитарная анемия) – это аутосомно-доминантное заболевание с различной генной пенетрантностью. Спорадическими являются около 25% случаев. Наследственный сфероцитоз характеризуется наличием гемолиза эритроцитов сферической формы и анемии.

Наследственный эллиптоцитоз (овалоцитоз) – это редкое аутосомно-доминантное заболевание, при котором эритроциты имеют овальную или эллиптическую форму. Гемолиз обычно отсутствует либо невыраженный, анемия отсутствует либо легкой степени, исключение составляют некоторые гомозиготные пациенты с наследственным пиропойкилоцитозом.

Патофизиология

При обоих заболеваниях эритроцитарные аномалии обусловлены патологическими изменениями структуры мембранных белков.

При наследственном сфероцитозе поверхность клеточной мембраны уменьшается диспропорционально количеству внутриклеточного содержимого из-за утраты белков, связанных с клеточной мембраной. Уменьшение клеточной поверхности сопровождается нарушением пластичности эритроцитов, необходимой для прохождения микроциркуляторного русла селезенки, это приводит к внутриселезеночному гемолизу.

При наследственном эллиптоцитозе генетические мутации приводят к ослаблению цитоскелета клетки и ее деформации. Патологические формы эритроцитов захватываются и разрушаются в селезенке.

Клинические проявления

При наследственном сфероцитозе, симптомы и признаки, как правило, выражены незначительно. Анемия может быть настолько хорошо компенсирована, что не диагностируется до момента возникновения интеркуррентного вирусного заболевания, такого как парвовирусная инфекция, которое сопровождается транзиторным снижением продукции эритроцитов, вызывая апластический криз. Эти эпизоды могут иметь самоограничивающееся течение и разрешаются после излечения инфекции, в то время как другие случаи требуют неотложного лечения. В тяжелых случаях развивается умеренно выраженная желтуха, наблюдаются симптомы анемии. Спленомегалия возникает почти во всех случаях, однако крайне редко сопровождается абдоминальным дискомфортом. Може присутствовать гепатомегалия. Также обычным является холелитиаз (пигментные камни), что сопровождается характерной симптоматикой. В некоторых случаях наблюдаются врожденные аномалии скелета («башенный» череп, полидактилия). Как правило, данные симптомы присутствуют у одного или более членов семьи, однако в некоторых поколениях больные люди могут отсутствовать в связи с вариабельностью пенетрантности данного гена.

Клинические проявления наследственного эллиптоцитоза аналогичны таковым при наследственном сфероцитозе, однако с тенденцией к более легкому течению заболевания; может наблюдаться спленомегалия.

Диагностика

Мазок крови, анализ стойкости эритроцитов, анализ аутогемолиза эритроцитов и прямой антиглобулиновый тест (реакция Кумбса)

Наследственный сфероцитоз или наследственный эллиптоцитоз необходимо подозревать у пациентов с наличием гемолиза неясной этиологии (о чем свидетельствуют анемия и ретикулоцитоз), особенно при наличии спленомегалии, семейного анамнеза подобных проявлений или характерных значений эритроцитарных индексов.

При наследственном сфероцитозе, в связи с шаровидной формой эритроцитов и нормальным показателем среднего эритроцитарного объема (MCV), показатель среднего диаметра эритроцита ниже нормы, и эритроциты напоминают микросфероциты. Средняя концентрация гемоглобина эритроцитах (МСНС) увеличена. Количество ретикулоцитов составляет 15–30%, характерен лейкоцитоз.

При наследственном эллиптоцитозе, эритроциты, как правило, эллиптической или сигарообразной формы; однако клинические проявления вариабельны. Диагностика, как правило, основывается на наличии как минимум 60% эллиптоцитов в мазке периферической крови и семейном анамнезе подобного заболевания.

При подозрении на эти заболевания проводятся следующие тесты:

Определение осмотической хрупкости эритроцитов, при котором смешивают эритроциты с различными концентрациями физиологического раствора

Проба на аутогемолиз эрироцитов, при которой измеряют величину спонтанного гемолиза, который возникает после 48 часов стерильной инкубации

Характерно повышение осмотической резистентности эритроцитов, однако в легких случаях как наследственного сфероцитоза, так и наследственного эллиптоцтоцитоза она может оставаться в пределах нормы, если стерильная дефибринированная кровь предварительно не инкубируется при 37 ° С в течение 24 часов. Повышается интенсивность аутогемолиза эритроцитов, который поддается коррекции путем дополнительного введения глюкозы. Прямой антиглобулиновый тест отрицательный.

Лечение

В некоторых случаях спленэктомия

Спленэктомия после проведения соответствующей вакцинации является единственным специфическим методом лечения наследственного сфероцитоза или наследственного эллиптоцитоза, однако необходимость ее применения возникает редко. Она показана пациентам с гемолизом, который вызывает симптомы или осложнения, такие как желчная колика или персистирующий апластический криз. После установлении диагноза желчекаменной болезни или при других симптомах холестаза, желчный пузырь необходимо удалить. После спленэктомии сфероцитоз сохраняется, однако повышается выживаемость клеток в кровотоке. Обычно это сопровождается разрешением симптомов, снижением выраженности анемии и ретикулоцитоза. Тем не менее осмотическая резистентность эритроцитов остается низкой.

Публикации в СМИ

Сфероцитоз наследуемый

Наследуемый сфероцитоз — гемолитическая анемия вследствие дефекта клеточной мембраны эритроцитов, проницаемость мембраны для ионов натрия становится избыточной, в связи с чем эритроциты приобретают шарообразную форму, становятся ломкими и легко подвергаются спонтанному гемолизу.

Клиническая картина • Общие симптомы анемии (слабость, головокружение, одышка, тахикардия и т.д.) в сочетании с желтухой, болями в левом подреберье (спленомегалия) и периодическим потемнением мочи • Болезненность в правом подреберье (гепатомегалия) • Различные пороки развития (готическое нёбо, микрофтальм, синдактилия, полидактилия) • При частых гемолитических кризах — костные деструктивные изменения (результат патологического эритропоэза), отставание в психомоторном развитии, развитие желчнокаменной болезни • Гемолитический криз проявляется интенсивными болями в области печени, селезёнки, ознобом, повышением температуры тела до 39–40 °C, рвотой, усилением желтухи и анемии.

Диагностика • Мазок периферической крови — микросфероцитоз (более 25% сфероцитов в поле зрения при микроскопии мазков), ретикулоцитоз (гиперрегенераторная анемия) • Снижение осмотической резистентности эритроцитов • Гипербилирубинемия (за счёт непрямого билирубина) • В аспирате костного мозга — преобладание эритро- и нормобластов • Анализ мочи — уробилинурия, анализ кала — плейохромия (повышено содержание стеркобилина).

Лечение • Спленэктомия обычно приводит к значительному улучшению, хотя микросфероцитоз сохраняется. Спленэктомию рекомендуют проводить после полного формирования иммунной системы (6-летний возраст) и санации хронических очагов инфекции. Показания: тяжёлое течение заболевания, частые гемолитические кризы, отсутствие эффекта от консервативной терапии, возникновение тяжёлых осложнений. При наличии конкрементов в жёлчном пузыре спленэктомию сочетают с холецистэктомией • Фолиевая кислота (необходима при усилении эритропоэза) и переливания эритроцитарной массы (во время апластических кризов).

Синонимы • Анемия врождённая гемолитическая • Анемия микросфероцитарная • Анемия микроцитарная • Анемия сфероцитарная • Анемия шаровидноклеточная • Болезнь Минковского–Шоффара • Желтуха гемолитическая врождённая • Желтуха хроническая семейная

МКБ-10 • D58.0 Наследственный сфероцитоз

Код вставки на сайт

Сфероцитоз наследуемый

Наследуемый сфероцитоз — гемолитическая анемия вследствие дефекта клеточной мембраны эритроцитов, проницаемость мембраны для ионов натрия становится избыточной, в связи с чем эритроциты приобретают шарообразную форму, становятся ломкими и легко подвергаются спонтанному гемолизу.

Клиническая картина • Общие симптомы анемии (слабость, головокружение, одышка, тахикардия и т.д.) в сочетании с желтухой, болями в левом подреберье (спленомегалия) и периодическим потемнением мочи • Болезненность в правом подреберье (гепатомегалия) • Различные пороки развития (готическое нёбо, микрофтальм, синдактилия, полидактилия) • При частых гемолитических кризах — костные деструктивные изменения (результат патологического эритропоэза), отставание в психомоторном развитии, развитие желчнокаменной болезни • Гемолитический криз проявляется интенсивными болями в области печени, селезёнки, ознобом, повышением температуры тела до 39–40 °C, рвотой, усилением желтухи и анемии.

Диагностика • Мазок периферической крови — микросфероцитоз (более 25% сфероцитов в поле зрения при микроскопии мазков), ретикулоцитоз (гиперрегенераторная анемия) • Снижение осмотической резистентности эритроцитов • Гипербилирубинемия (за счёт непрямого билирубина) • В аспирате костного мозга — преобладание эритро- и нормобластов • Анализ мочи — уробилинурия, анализ кала — плейохромия (повышено содержание стеркобилина).

Лечение • Спленэктомия обычно приводит к значительному улучшению, хотя микросфероцитоз сохраняется. Спленэктомию рекомендуют проводить после полного формирования иммунной системы (6-летний возраст) и санации хронических очагов инфекции. Показания: тяжёлое течение заболевания, частые гемолитические кризы, отсутствие эффекта от консервативной терапии, возникновение тяжёлых осложнений. При наличии конкрементов в жёлчном пузыре спленэктомию сочетают с холецистэктомией • Фолиевая кислота (необходима при усилении эритропоэза) и переливания эритроцитарной массы (во время апластических кризов).

Синонимы • Анемия врождённая гемолитическая • Анемия микросфероцитарная • Анемия микроцитарная • Анемия сфероцитарная • Анемия шаровидноклеточная • Болезнь Минковского–Шоффара • Желтуха гемолитическая врождённая • Желтуха хроническая семейная

МКБ-10 • D58.0 Наследственный сфероцитоз

Овалоцитоз сфероцитоз что это

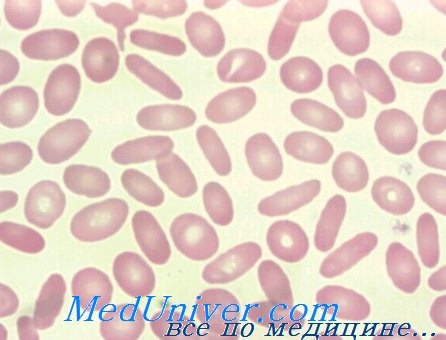

Лабораторные признаки наследственного сфероцитоза касаются гематопоэза и гемолиза. Гематопоэз при микросфероцитозе в периферической крови:

а) Ряд красной крови. Число красных кровяных клеток сокращается не на много, их показатель колеблется от 3 000 000 до 4 000 000, при этом гемоглобин уменьшается соответственно (анемия нормохромного вида). Тем не менее после явления «деглобулизации » число эритроцитов значительно понижается.

Патогномоничным для этого заболевания считается наличие микросфероцитов на мазке крови. Они характеризуются уменьшением среднего диаметра эритроцитов и ростом их средней толщины, в связи с чем эритроциты кажутся уменьшенными, сильнее окрашенными и без центральной светлой зоны. Объем красных кровяных клеток может укладываться в норму, но их площадь существенно уменьшена.

Процент микросфероцитов колеблется от одного больного и другому, наиболее часто их пропорция составляет 20—25%, в отдельных случаях показатель равняется 50%, а в виде исключения достигает 90%; иногда отношение весьма занижено (примерно 5%).

Ретикулоцитоз. Его наличие почти постоянное, причем в принципе показатель составляет 3—25%. Рост до более 50% отмечается после приступа «деглобулизации». На мазке наблюдаются и другие признаки регенерации эритроцитов, такие как полихроматофилия, ядерные внутриэритроцитные остатки (тельца Howell-Jolly) и эритробласты. Вообще кривая Price-Jones имеет два пика — один из них расположен по левую сторону среднего диаметра эритроцита (микросфероцитная популяция), в то время как другой — по правую сторону (наличие ретикулоцитов).

б) Ряд лейкотромбоцитов мало изменен. Во время приступа «деглобулизации» наряду с провалом ретикулоцитоза может развиться гранулоцитопения, а затем значительно растет показатель численности нейтрофильных гранулоцитов с отклонением влево ряда (до миелоцита). Это свидетельствует о том, что высокая активность костного мозга на межприступной фазе охватывает и систему лейкоцитов.

Кроветворение в костном мозге при наследственном сфероцитозе

а) Миелограмма выявляет обильный костный мозг. Отношение гранулоциты/эритробласты указывает на гиперплазию последних. Кривая созревания в норме, по всем рядам. Эритропоэз нормобластический, образование микросфероцитов осуществляется лишь в периферической крови. Сделанная в начале приступа «деглобулизации» пункция выявляет резкое падение показателя численности предшественников красных кровяных клеток, создавая картину острого разрушения эритробластов.

в) Биоптическое исследование костей выявляет гиперактивный костный мозг — гематопоэтическая ткань распространяется на жирные вакуоли, количество которых сокращается, вплоть до полного исчезновения в отдельных зонах. Гиперплазия красного костного мозга распространяется и на значительную часть отростков трубчатых костей и собственно строение костей находится под воздействием распространяющейся костномозговой гипертрофии.

Расплавление крови результат нарушенной устойчивости красных кровяных клеток.

а) Осмотическая устойчивость. Неустойчивость эритроцитов к гипотонным растворам относится за счет их сферической формы, поскольку, при нормальном объеме, площадь существенно уменьшается. Обследование невооруженным глазом дает возможность определить, что нормальный гемолиз начинается при концентрации NaCl в пропорции 0,45% и считается полным при 0,35%; в условиях фотометрического определения начало гемолиза отмечается при 0,52% и заврешается при 0,3%.

Сфероцитоз отличается резко заниженной осмотической устойчивостью, при этом начало приближается к значениям физиологического раствора (0,8%) и завершается примерно к 0,4%. Поскольку классическое исследование зачастую оказывается недостаточно чувствительным для постановки диагноза, предложено определять устойчивость в условиях инкубации; способ заключается в определении осмотической устойчивости после суточной инкубации при 37°С, предельные значения располагаются от 0,75 до 0,15% NaCl. Тем не менее даже этим тестом не удалось выявить всех клинических здоровых носителей этого отягчения (Heilmever L., Busch D.).

б) Механическая устойчивость эритроцитов также занижена при наследственном сфероцитозе, однако не достигая отмечаемого уровня при гомозиготной талассемии.

Как осмотическая, так и механическая устойчивость не устраняются применением спленэктомии.

в) Тест аутогемолиза по Selwyn и Dacie. Эритроциты, стерильно отобранные и сохраненные в собственной плазме в термостате при 37°С в течение 48 ч. подвергаются более интенсивному процессу расплавления, чем нормальные красные кровяные клетки. Этот процесс расплавления корригируется добавлением глюкозы в инкубационную среду.

Последствия высокого гемолиза при наследственном сфероцитозе и порядок их чередования следующие:

а) Билирубинемия в любом случае высокая с преобладанием несопряженной фракции (в связи с чем реакция косвенная). Уровень достигает 3—4 мг/100 мл, в случае роста до более 5 мг/100 мл следует заподозрить одновременное поражение печени. Поскольку способность гликуронирования печени примерно в 10 раз больше физиологического сопряжения, росту билирубина в сыворотке сопутствует пропорционально повышенное желчное выделение. Рост сопряженного билирубина невелик, составляя примерно 15% общего билирубина. В период приступа «деглобулизации» (аплазии) показатель билирубина понижается.

Гемоглобинемия отсутствует или незначительно повышается; гаптоглобин сыворотки — невысок.

Признаком высокого показателя расплавления крови является и рост активности сыворотчной лактикодегидрогеназы. Сидеремия колеблется, однако в большинстве случаев количество железа в сыворотке увеличивается.

б) Тесты с изотопами — все чаще применяемые в клинике — выявляют сокращенную продолжительность жизни эритроцитов, составляя в среднем 20—30 дней и почти ислючительную секвестрацию в селезенке.

в) Уробилиноген. Косвенный билирубин имеет крупную молекулу (билирубин-альбумин) и по этой причине не выделяется с мочой. Вот почему моча не окрашивается в цвет «черного пива», как при печеночной желтухе, а приобретает коричнево-красный оттенок, как при ахолурической желтухе (с высоким показателем уробилиногена). При этом реакция желчных солей в моче отрицательная.

г) Испражнения резко окрашены, из-за большого количества выделяемого стеркобилиногена.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021