олонецкая верфь лодейное поле

Олонецкая верфь (г. Лодейное поле, Ленинградская область)

В 1702 году царь Петр I повелел учредить на впадающих в Ладогу реках несколько верфей с целью строительства судов и парусных кораблей для нарождающегося Балтийского флота. Самая известной из них стала Свирская верфь, основанная на восточном берегу Ладожского озера возле пристани Лодейной. Она вошла в историю еще под двумя наименованиями: изначально окрещенная Олонецкой по названию уезда, позднее верфь и прилегающая к ней территория стали именоваться Лодейное поле.

Лодейное поле на карте

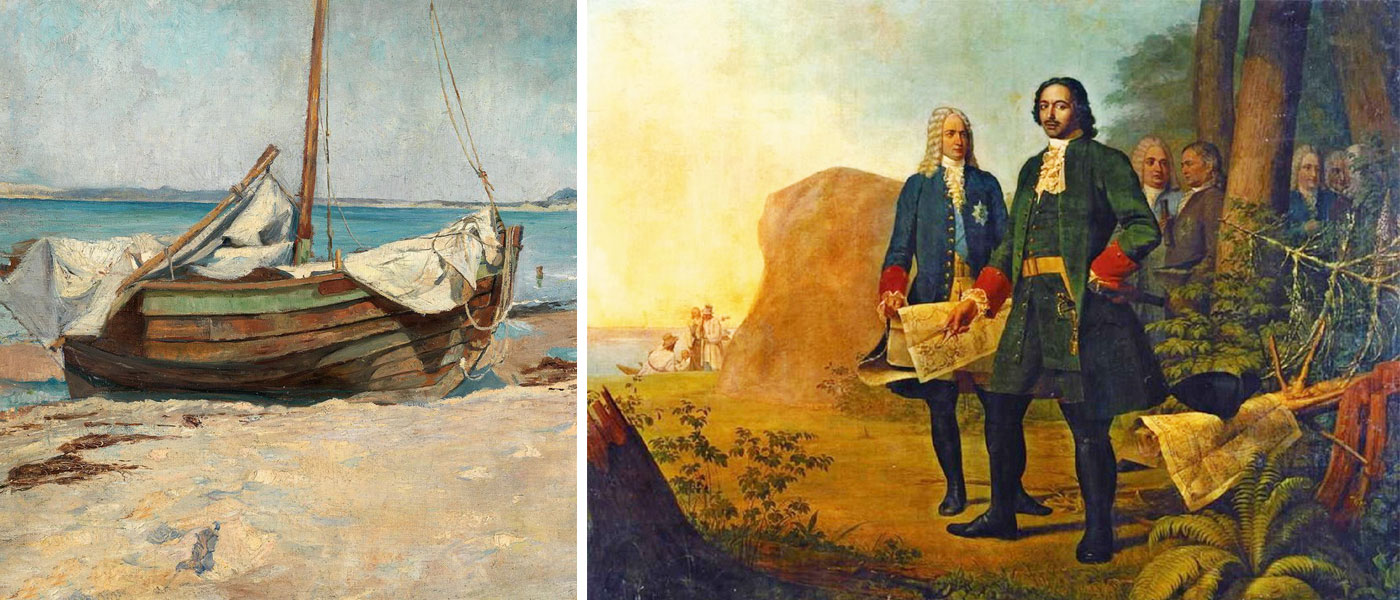

Дело строительства новой верфи Петр I поручил своему фавориту, будущему первому генерал-губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Меншикову. А тот, в начале 1703 года лично осмотрев устье реки Свирь и предполагаемое место основания Олонецкой верфи, в донесении царю отметил, что в окрестностях есть отличные леса, годные для постройки даже больших кораблей.

Основатели Олонецкой верфи Петр I и А.Д. Меншиков

Вслед за этим на Лодейную пристань прибыл будущий комендант верфи И.Я. Яковлев, возглавивший работы по строительству судоверфи. За короткий срок на левом берегу Свири – там, где в наше время располагается центральная часть города Лодейное поле, были возведены кузницы, смольни, канатно-прядильный двор, чертёжные мастерские, провиантские амбары и другие строения, необходимые для обеспечения судостроения. И, конечно же, первым делом был устроен храм во имя апостола Петра и дворец для пребывания государя…

Стела на месте дома Петра I, установленная в 1832 году

В середине весны 1703 года по приказу А.Д. Меншикова на Олонецкой верфи были заложены первые 7 судов, которые строились голландскими и английскими мастерами, а так же русскими подмастерьями из числа волонтеров, обучавшихся мастерству кораблестроения за границей во время Великого Посольства. В основном, то были корабелы, зарекомендовавшие себя как талантливые кораблестроители работой на верфях Воронежского адмиралтейства. В их числе был и голландский мастер Выбе Геренс, под его руководством на Олонецкой верфи создавался первый ранговый корабль Балтийского флота, впоследствии названный «Штандартом».

Судостроительная верфь в начале XVIII века

Будучи одним из первых по-настоящему мореходных и боевых парусников Балтийского флота, он гордо именовался кораблем и вплоть до 1710 года во всех документах числился в качестве линейного корабля, хотя по своему вооружению (28 пушек) и размерам (водоизмещение 200 тонн), конечно же, относился к рангу фрегатов.

Фрегат «Штандарт»: общий вид и корпус судна в разрезе

В строительстве этого корабля лично участвовал Петр I, который с 21 июля находился на Олонецкой верфи, собственным примером побуждая работать весь световой день, который, как известно, летом на севере длится весьма долго. В конечном счете, неуемная энергия и настойчивость русского царя позволили сократить срок строительства первых судов до 5 месяцев.

Петр I на строительстве корабля

В конце августа спущенный на воду, фрегат после оснащения мачтами и парусами был освящен и наречен именем «Штандарт», что имело большое символическое значение. В морском обиходе означающий флаг корабля, личный штандарт царя Петр I с двуглавым орлом, ранее включавший карты трех морей – Белого, Азовского и Каспийского, был дополнен картой Балтийского моря, открытым для плавания русских судов после взятия крепости Ниеншанц.

Штандарт Петра I с картами четырех морей

8 сентября по старому времяисчислению или 19 сентября по новому стилю Петр I, принявший командование над фрегатом «Штандарт» в качестве его капитана под именем Петр Михайлов, поднял на корабле флаг «четырех морей», и в сопровождении семи прочих судов, имевших на борту груз пушек с Олонецких заводов, вышел в Онежское озеро, взяв курс на крепость Ниеншанц, рядом с которой уже строился город Санкт-Петербург.

Лодейное поле: мемориал, на месте спуска на воду фрегата «Штандарт»

Меж тем в октябре того же 1703 года на Олонецкой верфи заложили еще семь 28-пушечных фрегатов, галеру «Святой апостол Петр», 12 скампавей и бригантин. Еще семь 28-пушечных фрегатов были построены здесь в следующем году… А всего на стапелях Олонецкой верфи за годы Северной войны было построено свыше 100 различных судов и кораблей. И не было, пожалуй, ни одного морского похода, ни одной морской баталии, в которых они не участвовали бы. Поэтому Лодейнопольскую/Олонецкую верфь часто именуют колыбелью Балтийского флота и даже его родиной.

Лодейное поле: памятный знак и бюст императора Петра Великого на берегу реки Свирь

Лодейнопольская/Олонецкая верфь была закрыта после окончания Северной войны в 1829 году. Но в память о ее славном прошлом Указом Екатерины Великой от 16 мая 1785 года местность, где была расположена верфь, и прилегающие к ней селения были преобразованы в город: «…За нужное находим на левом берегу Свири при Олонецкой казённой верфи, именуемой Лодейным полем, устроить город, к которому и округу приписать по способности, в нём установить те места, кои должны быть на основании учреждений наших, по свойству жителей…»

Лодейное поле: памятник в честь 300-летия города и его основатель – император Петр Великий

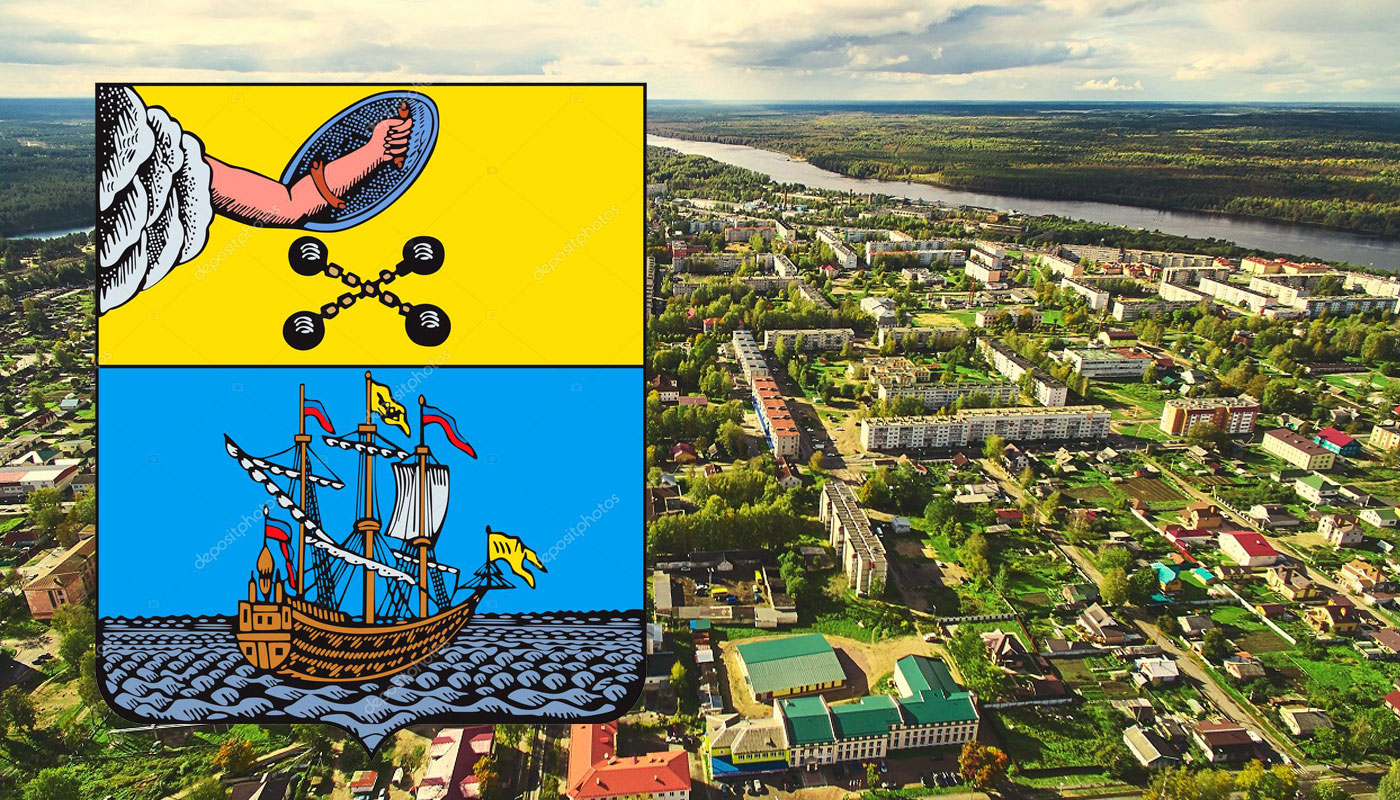

А спустя три года (4 октября 1788 года) императрица Екатерина II утвердила герб города Лодейное поле, описание нижней части которого относится к прошлому города, основанному последним царем Всяя Руси и первым императором Всероссийским Петром I: «в голубом поле оснащенный корабль и на средней мачте императорский штандарт, в знак того, что на находящейся в том городе верфи построенные олончанами корабли вышли в Балтийское море под императорским флагом».

Утвержденный императрицей Екатериной II, герб города Лодейное Поле (1788)

Однажды, 300 лет назад

У каждого города своя история. Яркая, как свет кометы, или спокойно-последовательная, она вливается в историю всей страны и доказывает объективность последней.

История нашего города замечательна. Ее начало выпало на эпоху великих преобразований в России и вобрало в себя всю их динамику, неповторимость и драматизм.

Лодейное Поле многие называют родиной Балтийского флота. Это, в значительной степени, соответствует истине – здесь строились первые крупные в истории флота суда. Нашему городу выпала почетная миссия быть одним из пионеров в области отечественного кораблестроения, а тот факт, что в число «избранных» его включил сам великий преобразователь начала XVIII века, придает ореолу Лодейного Поля особые краски.

Так почему же выбор Петра I пал именно на нашу местность? В большинстве существующих на сегодняшний день краеведческих изданий дается общепринятый и, я бы сказала, упрощенный вариант толкования царской воли. Дескать, наличие строевого леса и проживание на данной территории опытных изготовителей лодок («лодей»)* и стало причиной того, что Петр I обратил свой взор именно сюда. Это так. И все же было бы несправедливо отказывать незаурядному реформатору в более широкой мотивации событий, тем более что его аналитический ум и безупречная деловая сметка признаны повсеместно.

В свое время исследователи, занимавшиеся изучени¬ем истории Олонецкой судоверфи, подняли из архивов документы, где черным по белому обозначены четыре основные причины, побудившие царя при создании головного ядра Балтийского флота отдать предпочтение нашей местности. Что же это за причины?

Во-первых, здесь в изобилии произрастали все необходимые для кораблестроения тех времен породы деревьев: дуб, ель, лиственница, высокая прямоствольная («мачтовая») сосна и другие. Во-вторых, когда решался вопрос закладки верфи, а именно в 1702 году, в Олонецкой губернии неподалеку от предполагаемого места строительства уже начали действовать железоделательные заводы, то есть легко решалась проблема оснащения боевых судов. Не будем забывать, что речь шла в первую очередь о военных нуждах страны. В-третьих, выбранная местность с деревушкой Мокришвица в центре находилась не слишком далеко от намеченных новых «морских ворот», «окна в Европу» – причем расстояние могло быть преодолено по воде. Следовательно, построенные в безопасном месте корабли могли беспрепятственно следовать к Балтике. И наконец, в-четвертых, Петром I было учтено и то обстоятельство, что на данной территории испокон веков проживали мастера лодочных дел, а значит, имелся готовый трудовой ресурс для предстоящих корабельных работ. Только совокупность всех перечисленных факторов поставила Лодейное Поле (тогда еще не имевшее такого названия и статуса города) в выигрышное положение по сравнению с другими «претендентами» на аналогичную историческую роль.

Когда же конкретно царь успел взвесить в уме все «за» и «против» появления в наших краях судостроительной верфи? Здесь практически все историки и краеведы единодушны: во время своего беспрецедентного похода с 4-тысячным войском от берегов Белого моря к Неве, когда пришлось двигаться и по Свири, мимо того места, где сегодня находится наш город. Архивные документы сохранили свидетельства глубокого изучения царем условий, необходимых как для строительства верфи, так и для решения судоходных задач.

Дело не терпело отлагательства. Оно было поручено энергичному сподвижнику царя Александру Даниловичу Меньшикову. Под его руководством на Свири разворачивается поистине напряженный производственный процесс, который еще более усиливается с прибытием сюда коменданта И.Я.Яковлева. Буквально за считанные месяцы на левом берегу Свири, в месте сегодняшнего центра города, возводятся кузницы, смольни, канатно-прядильный двор, чертежные мастерские, провиантские амбары и другие строения, необходимые для обеспечения деятельности корабелов. Появляются и церковь, и деревянный дом для царя, на месте которого сегодня стоит памятник. Знаменательной датой в истории верфи и всего Балтийского флота стало 22 августа 1703 года, когда со стапелей сошел первенец крупного балтийского военного кораблестроения 28-пушечный фрегат «Штандарт». Хотелось бы акцентировать внимание читателей именно на этой дате и этом корабле. Дело в том, что иные исследователи нашего прошлого, в угоду педантичной точности, вольно или невольно «затушевывают» важность исторического факта появления «Штандарта» – перечнем фактов предшествующих, но более мелких. Давайте отделять зерна от плевел. Да, есть список первых и как бы «пробных» судов, сошедших со стапелей новой судоверфи: галера «Святой Петр», несколько буеров, шмаки, галиот – все они были до «Штандарта». Но без этого поистине величественного и легендарного судна померкла бы не только история нашего города – померкла бы, не боюсь взять на себя смелость утверждать, сама слава Балтийского флота.

Название корабля символично. Оно как бы концентрирует внимание очевидцев и участников тех далеких событий на развевающемся по ветру императорском флаге, или, как его тогда называли, штандарте. До сих пор штандарты кораблей несли в себе изображение двуглавого орла, державшего в клюве и когтях карты трех принадлежавших России морей. Теперь же, как значится в «Журнале Петра Великого», «в сей образ четвертое море присовокуплено». В предвестие будущей победы на Балтике, в которой Петр нисколько не сомневался, он распорядился включить в изображение на флаге «Штандарта» карту четвертого моря, Балтийского. Этот психологический прием поднятия боевого духа моряков, думается, сыграл не последнюю роль в сражениях России за выход к Балтийскому морю. «Штандарт» стал одним их самых грозных для противника кораблей, участвовал во многих баталиях Северной войны и по указу Петра I в 1719 году был помещен в Кронверкскую протоку, где ему надлежало служить памятником «отечественного корабельного искусства». Увы, до наших дней «памятник» не сохранился, но реальная слава флагмана балтийской эскадры пережила его на столетия.

На торжественном спуске корабля на воду присутствовал сам Петр I. В «Книге корабельного строения» он значится капитаном этого судна. И, надо сказать, царь появлялся на судоверфи не только в праздничные дни спуска кораблей на воду. Его могучую фигуру можно было видеть повсюду, он сам с топором в руках принимал участие в закладке и строительстве судов, пройдя большую школу на верфях Англии и Голландии.

Описанное обстоятельство также нуждается в расстановке акцентов, ибо оно связано с неким полумифом о царской «демократичности» и почти идиллической картине труда в олонецких далях (судоверфь входила в границы Олонецкого уезда Олонецкой губернии и первоначально также называлась Олонецкой). Дескать, вот как люди тогда жили: и работали до седьмого пота, и властью, поди ж ты, обижены не были. Этот полумиф, полудомысел порожден умолчанием большинства популярных источников о характере труда на Олонецкой верфи. Я не случайно в начале статьи упомянула о драматизме эпохи. Реформы Петра I, как, наверное, и любые рывки государства вперед, осуществлялись на костях простого народа. И о каторжном труде на месте строительства балтийских кораблей свидетельствуют дошедшие до нас сквозь века тексты народных песен – печальные, с ощущением беспросветности судьбы:

«Как моя бажена волюшка,

Воля крылышки расправила,

По околенке ударила.

Полетела моя волюшка

Во Лодейное во Полюшко,

Там садилась моя волюшка

Да на мачту корабельную,

Улетала моя волюшка

В города все незнакомые,

По названьицу – тяжелые».

Крестьяне одного лишь Олонецкого уезда, а тем более одной деревни Мокришвицы, не могли справиться со всем объемом корабельных работ. И по приказу Петра I к судоверфи приписываются города Каргополь, Пошехонье, Белоозеро с уездами, откуда за один только 1702-й год сюда согнали более 10 тысяч крестьян и мастеровых. Работа длилась весь световой день (на широте белых ночей – вдвое дольше обычного), с короткими перерывами для сна и приема пищи. Не в силах терпеть изнурительные условия, многие кораблестроители бежали прочь. Пойманных возвращали и жестоко били кнутами.

Наиболее продуктивно судоверфь действовала в первые годы своего существования. В 1704 году здесь появилось свыше 50 кораблей. В июне-июле 1705 года построенные на Свири суда приняли боевое крещение у острова Котлин, сражаясь против шведской эскадры. А всего в период с 1702 по 1725 год олонецкие корабелы дали Балтике свыше 100 парусных и гребных судов различных типов, сделав тем самым весомый вклад в победоносный для России исход Северной войны. История сохранила имена талантливых мастеров кораблестроения, которые трудились в наших краях: Иван Немцов, Яков Колодкин, Феодосий Скляев, Гавриил Меньшиков, Русинов, Леонтьев и другие. Имеются свидетельства также и об участии в работе зарубежных мастеров.

Корабли, построенные здесь, прославились не только в морских сражениях, но и в крупных путешествиях, великих географических открытиях. Так, в 1807 – 1809 годах на шлюпе «Диана» под командой лейтенанта В.М.Головина был совершен поход из Кронштадта на Камчатку. А спустя десятилетие известные русские мореплаватели М.П.Лазарев и Ф.Ф.Беллинсгаузен на шлюпах «Мирный» и «Восток» (последний сошел со стапелей Петербургской верфи) начали свое кругосветное путешествие, продлившееся ни много ни мало 751 день (какова была прочность парусников?!). В результате беспримерного плавания был открыт материк Антарктида, а кроме того – открыто и описано 28 островов.

Примерно в этот же период военные моряки Г.С.Шишмарев и М.Н.Васильев также совершили кругосветное путешествие на шлюпах «Благонамеренный» и «Открытие» – первый был построен на Свири и первоначально имел название этой реки. Исследователи открыли несколько обитаемых островов.

С созданием Олонецкой верфи изменилась вся окружавшая ее местность. Поредели корабельные рощи, появилось множество изб, где жили крестьяне, работные люди, мастеровые. И хотя в 1830 году судоверфь прекратила свое существование, населенный пункт уже жил своей собственной, независимой от кораблестроительных целей, жизнью.

Поэтому 16 мая 1785 года выходит в свет указ императрицы Екатерины II, который гласит: «. За нужное находим на левом берегу Свири при Олонецкой казенной верфи, именуемой Лодейным Полем, устроить город, к которому и округу приписать по способности. ». Другим указом был утвержден план застройки города, а спустя 3 года – герб.

К 1830 году судоверфь на Свири пришла в упадок. Произошло это не только потому, что в ее окрестностях убавился запас «корабельного» леса, но главным образом потому, что строить корабли в отдалении от моря уже не было никакой необходимости. На полную мощность работало адмиралтейство в Санкт-Петербурге, которое вполне справлялось с задачей пополнения Балтийского флота.

Со второй трети XIX века начинается период лодейнопольского «затишья», когда в городе осталось без малого всего лишь 800 жителей. Впоследствии, до конца столетия, число это несколько вырастет, но с миграционным бумом петровских времен так и не сможет сравниться. Однако корабельное прошлое Лодейного Поля продолжало будоражить умы почитателей российской славы. Побывавший в нашем городе в 1829 году санкт-петербургский губернатор Яковлев разыскал то место, где ранее находился дом Петра I, и по его совету купец Мирон Софронов на собственные деньги изготовил памятник, который затем и установили на берегу Свири.

Четырехгранную пирамиду венчал двуглавый орел, а на лицевой стороне обелиска была укреплена доска с надписью: «На сем месте, где некогда стоял дворец императора Петра, да знаменует следы Великого сей скромный, простым усердием воздвигнутый памятник. Усердием санкт-петербургского купца II гильдии Мирона Софронова памятник установлен в 1832 году».

Лодейное Поле XIX века было деревянным, но имелись здесь и дома, выполненные вполне в «городском» стиле. Вообще нужно отметить, что несмотря на «захолустную» жизнь, Присвирье XIX века притягивало к себе многих известных ученых, писателей, поэтов, живописцев. Геологи и инженеры изучали возможности использования природных ресурсов. Художники и поэты черпали вдохновение в неброской, но завораживающей красоте русского Севера. Этнографы изучали быт, язык и обычаи коренного населения этих мест. Впечатления исследователей современникам подчас могут показаться неоднозначными.

Сегодня, с высоты третьего тысячелетия, мы по-особенному глядим на первые городские черты Лодейного Поля, появившиеся в XIX веке – черты немногочисленные, но по-своему примечательные и даже уникальные. Это благодаря им выдерживается облик исторического центра города. Это они – визитная карточка Лодейного Поля, его гордость, его старина.

2002 г.

______________

*Место, где позднее возник город Лодейное Поле, в некоторых старых документах обозначается как Лодейная пристань.

Роль Петра I в появлении города Лодейное Поле

Исследование истории и культуры Лодейнопольского края. Заложение Петром I Олонецкой верфи на берегу реки Свирь. Строительство кораблей Балтийского флота. Характеристика их роли в военных победах России в Северной войне и завоевании ею Балтийского моря.

Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена

Факультет социальных наук

Кафедра русской истории

на тему: «Роль Петра I в появлении города Лодейное Поле»

Выполнила: Румянцева Александра Олеговна,

Научный руководитель: Фруменкова Татьяна Георгиевна

I. Далекое прошлое земли Лодейнопольской

II. Роль Петра I в появлении города Лодейное Поле

История и культура России создавалась и развивалась не только в столичных центрах. Она росла, расцветала и поныне живёт в маленьких городах. Значение этих городов в познании прошлого страны огромно. Таким городом и является Лодейное Поле, который по праву называют родиной русского флота на Балтике. XX век для нашей страны прошел под знаком глубочайшего разрыва в преемственности и последовательности исторического процесса. Это привело к колоссальным утратам духовной и материальной культуры тысячелетней истории России. Исторический период, который переживает современная Россия, в культурном смысле можно назвать Обретением Родины. Постепенно приходит осознание исключительной значимости таких фундаментальных человеческих ценностей, как семья, род, Родина, самодеятельность личности, уважение к человеку. В этом длительном и сложном процессе культурного самоопределения наших сограждан огромное значение имеет развитие краеведения.

Научная актуальность данной работы очень велика. Историю города Лодейное Поле почти не изучали, хотя именно здесь в 1702 году Пётр I заложил Олонецкую верфь, которая имело большое значение в строительстве Балтийского флота. Именно в этом городе, на берегу реки Свирь, под руководством А.Д. Меншикова разворачивалось напряжённое строительство балтийских кораблей.

Корабли, построенные для Балтийского флота на Свири, сыграли большую роль в военных победах России в Северной войне и завоевании ею Балтийского моря.

Цель работы заключается в изучении истории Лодейнопольского края, роли Петра I в появлении города Лодейное Поле.

Существенное значение в написании данной работы имеет использование исторического источника «Полное собрание законов Российской империи».

I. Далекое прошлое земли Лодейнопольской

Раскопки дали науке богатый материал и о занятиях жителей Присвирья, об орудиях производства, которыми они пользовались, об их торговых связях.

В X и XI веках в древней Руси по Свири шла оживлённая торговля. Эта важная водная артерия связывала торговые пути Запада и Востока, что подтверждается найденными на Свири кладами монет различных стран.

Нумизматические клады позволяют сделать ещё один важный вывод: уже в древние времена на территории, ныне занимаемой городом, существовал, очевидно, населённый пункт. Его возникновение было вызвано тем, что Свирь выше Лодейного Поля изобиловала многочисленными порогами и двигаться вверх по реке на торговых судах с большой осадкой было невозможно. Купцам и заморским торговым гостям приходилось прерывать путешествие, перегружать суда, а для этого требовалась перевалочная пристань.

В первой половине XII века образовалась Новгородская феодальная республика. Она подчинила себе и Присвирье, на которое распространялась власть Киевского государства. Нынешняя территория города Лодейное Поле и окрестных сел вошла в так называемый Обонежский ряд Новгородской республики, который простирался от Ладожского до Онежского озера и занимал берега рек Олонки, Свири, Паши и Сяси.

В XVI веке Обонежскую пятину разделили на две части. Территория, где ныне находится Лодейное Поле, стала называться Заонежской половиной. Административно-территориальной единицей тут по-прежнему был погост. Сохранились исторические достоверные сведения о крупном Пиркиничском погосте на Свири, который включал население деревень, расположенных вокруг места, где позже возникло Лодейное Поле.

Самыми крупными феодалами на территории, занимаемой ныне Лодейнопольским, Олонецким и Новоладожским районами, были Яков, Андрей и Тихон Вындомские. Они владели большим количесвтом деревень, усадищ и пустошей в различных погостах. По свидетельству современников, Вындомские отличались свирепым нравом, жестоко угнетали и грабили крестьян.

Ещё более трудной была жизнь присвирских крестьян в период польско-шведской интервенции в начале XVII века (поход Лжедимитрия II).

Вот одно из свидетельств: «…Крестьяне обнищали, от литовских и от немецких людей разоренья, кормятся по миру… Место дворовое, что был двор помещиков… сожгли немецкие люди во прошлом 1614 году». Помещики Иван Саблин и Артемий Семенов в описи деревень Пиркиничского погоста, проведённой в 1616году. Среди населённых пунктов, разорённых вражеским нашествием, называли Мешковичи, Мирошкиничи, Шаменичи и другие. Подобные исторические свидетельства встречаются во многих документах начала XII века. «Отписка игумена Кириллова монастыря» от 8 декабря 1612 года сообщает, что «…литовские люди…пришли де на Свирь на реку и воеводу Константина Ртищева с сыном ссекли, а жену его и дочерей взяли в полон». В жалованной грамоте царя Михаила Федоровича от 9 марта 1618 года упоминается о том, что Александро-Свирский монастырь был занят отрядами Лжедимитрия II и шведов, разграблен и повергнут опустошению. Часть отрядов Лжедимитрия и шведов попала на Свирь, спасаясь после жестокого поражения, постигшего их в Олонце. Но врагу не удалось удержаться на берегах Свири. До наших дней дошло народное предание о ночном налёте местных крестьян на противника в деревне Шаменичи. Враг был застигнут врасплох. В ночной темноте он не смог разобраться, откуда нападают, куда бежать, и попадал под удары самодельных копьев и вил, топров и кос, которыми были вооружены крестьяне. В ночной схватке почти все чужеземцы были уничтожены. В Сермаксе произошла битва, завершившая полный разгром интервентов в Присвирье.

После польско-шведской интервенции крестьян Присвирья привлекли к созданию укреплений вдоль русско-шведской границы, к строительству Олонецкой крепости, к работам по благоустройству Новгорода.

Крестьяне были оторваны от своих хозяйств, которые приходили в окончательный упадок. За денежные недоимки царь Федор Алексеевич указом от 1676 года повелел отправить тысячу крестьян с заонежских погостов в Новгород, в стрелецкие войска.

Бедственное положение крестьян заставляло их подниматься на борьбу. То в одном, то в другом месте вспыхивали крестьянские восстания. В 1670 году под руководством Степана Разина началась крестьянская война, охватившая половину русского государства. Отзвуки этой войны хорошо были слышны и на территории, занимаемой ныне Лодейнопольским районом. В некоторых погостах по соседству со Свирью вспыхнули крестьянские восстания.

В 1696 году Россия завоевала Азов, но это ещё не открывало выхода России на морские просторы, так как Азовское море было закрыто Керчью, принадлежавшей Турции. Задачу превращения России в крупную морскую державу пришлось решать в Северной войне, которая началась в 1700 году.

II. Роль Петра I в появлении города Лодейное Поле

С началом XVIII века возобновляется война России со Швецией за право выхода к Балтийскому Морю. Пётр I прекрасно понимал, что без собственных кораблей войну ему не выиграть и поэтому активно искал удобное, близкое к Балтике, и безопасное место для их постройки.

Готовясь к походу на шведскую крепость Нотебург, царь указом от 22 января 1702 года повелел стольнику Ивану Татищеву: «В оборону и на отпоръ против неприятельскихъ свейскихъ войскъ построитьна ладожское озеро военныхъ шесть кораблей на 18 пушек…» и для этого осмотреть местности на реках Сясь и Паша. Вместе с общим наказом Татищеву был послан и другой, который предусматривал, где брать средства, рабочих людей, материалы для судов и т.д. В конце его была сделана приписка: «И ты стольник наш, Иван Юрьевич, о том корабельном деле радел денно и ношно, чтобы те корабли сделать с великим поспешанием, как скорее возможно было тем кораблям вышеупомянутым реками в Ладожское озеро без всякой трудности… а буде ты о том корабельном деле радеть не станешь и от того учинится в том корабельном деле омедление и к удобному времени те корабли за твоим нерадением и оплошкою сделаны не будут, и за то от нас В.Г. быть тебе в опале и разорении без всякого милосердия…»

Поэтому в первую очередь Татищев и занялся промером Сяси, Свири и Паши, осмотром местности вокруг них.

14 февраля 1702 года он доносил Петру I: « По твоему указу В.Г., я холоп твой… и на реку Сясь, и на Пашу, и на Свирь реки ездил, и тех рек и Ладожского озера устья мелкие осмотрел и в аршины измерял, и где кораблей делать к спуску на воду ближе, те места осмотря описал… в устье Свири в 338 сажен в глубину воды по 3 с четвертью аршин… А по сказке тутошних жителей в летнее время в Свирском устье бывает вода в глубину 2 с четвертью аршина, а меньше не бывает».

Архивные документы сохранили свидетельства глубокого изучения Петром I всех условий, необходимых как для строительства верфи, так и для решения судоходных задач.

И окончательное решение о строительстве судоверфи царь принял в сентябре 1702 года во время беспрецедентного похода с четырёхтысячным войском от берегов Белого моря к Неве, когда ему пришлось двигаться и по Свири мимо того места, где сегодня находится город.

«Во время путешествия из Архангельска до истока Свири, Пётр был восхищен изобилием и богатством первобытных лесов и близ деревни Мокришвицы, где находится Лодейное Поле. Немедленно, в том же 1702 году заложил корабельную верфь, сделав начальником её находившего в его свите поручика Александра Меньшикова».

Выбор места для верфи на Свири был совершенно закономерен:

1. Здесь издавна занимались судостроением, а значит имелись опытные мастеровые люди.

2. Чуть ли не в плотную к территории будущей верфи подступал корабельный лес, запасы которого были велики.

3. Неподалёку отсюда строились олонецкие металлургические заводы, которые должны были изготовлять пушки и ядра для вооружённых судов. Создание верфи и адмиралтейства на Свири шло ускоренными темпами. В январе 1703 года на место строительства прибыл будущий комендант верфи И.Я. Яковлев, и работа оживилась. Вскоре за ним сюда потянулись корабельные мастера с судостроительных верфей Воронежа, Азова, Казани, Архангельска, солдаты и матросы.

Знаменательной датой в истории верфи и всего Балтийского флота стало 22 августа 1703 года, когда со стапелей сошел первенец крупного Балтийского военного кораблестроения 28-пушечный фрегат «Штандарт». Он был построен под руководством голландского корабельного мастера Выбе Гереса.

На торжественном спуске «Штандарта» на воду присутствовали Пётр I, Александр Меншиков, Иван Татищев и другие приближённые к царю лица.

8 сентября 1703 года на новом корабле в сопровождении 6 судов Петр I с гордостью покинул Олонецкую судоверфь.

Позднее «Штандарт» стали называть первенцем Балтийского флота. Он стал одним из грозных для противника кораблей, участвовавших во многих баталиях Северной войны.

Интересна судьба этого фрегата. Восемь лет фрегат «Штандарт» находился в строю и в 1711году прошёл капитальный ремонт. Всего фрегат прослужил 26 леи и в 1729 году был разобран. Такой длительный срок службы для корабля русской постройки был исключительным. Очевидно, фрегат был построен из отборного леса и находился в руках заботливых командиров.

В 1719 году по указу Петра I он был помещён в Кронверкскую протоку Петербурга, где должен был по замыслу царя «охраняться вечно как первенец флота и памятник отечественного кораблестроительного искусства». Увы, до наших дней памятник не сохранился, но реальная слава балтийской эскадры пережила его на целые столетия.

Олонецкой верфи на Свири и постройке на ней первых судов для Балтийского флота Пётр I уделял много внимания.

Более 100 кораблей построила Олонецкая верфь за годы Северной войны. И не было, пожалуй, ни одного морского похода, ни одной крупной разведывательной баталии, в которых они не участвовали бы.

Верфь на Свири официально именовалась Олонецкой (судоверфь входила в границы Олонецкого уезда Олонецкой губернии) Но любопытно, что в походном журнале («ярнале») Петра I за 1703 год встречаются такие фразы: «Приехали в Лоденою (вероятно, Лодейную) пристань». Так верфь именует и А.Д. Меньшиков в письме коменданту верфи Яковлеву от 30 мая 1703 года, а в письме тому же Яковлеву от 20 июня 1705 года Крюйс называет территорию верфи «Лодейное Поле». Возможно, так в переписке и родилось название города. Так, очевидно, верфь именовали в быту.

Вначале, когда особенно остро ощущалась потребность в боевых кораблях, на Олонецкой верфи работали день и ночь. В последующие годы жизнь здесь порой совершенно замирала и были периоды, когда с ее стапелей не сходило ни одного корабля. Не хватало рабочих рук, которые требовались и на Олонецких металлургических заводах, и на строительстве Адмиралтейской верфи, и оружейного арсенала в Петербурге, и на прорытии Ладожского канала.

В октябре 1707 года вице-адмирал Корнелий Крюйс, которому Пётр I поручил заведовать верфью. Доносил царю, что адмиралтейство на Свири опустело, суда строить некому. Пётр приказал приписать к верфи все деревни, расположенные от Волхова до Свири и далее Онежского озера.

С созданием верфи изменилась вся окружающая её местность. Поредел лес: его вырубали на нужды судостроения. Всюду виднелись угольные ямы и смолокурии. В адмиралтействе строилось всё больше новых зданий, а невдалеке отнего, вдоль старинного Архангельского тракта, который шёл по левому берегу Свири, росли избы, в которых селились крестьяне, работавшие на верфи.

Расположенная тут деревушка Мокришвицы превратилась в крупный посёлок.

В память о славном прошлом Присвирья Указом Екатерины Великой от 16 мая 1785 года местность, где была рассоложена верфь, и прилегающие к ней селения были преобразованы в город: «…За нужное находим на левом берегу Свири при Олонецкой казённой верфи, именуемой Лодейным Полем, устроить город, к которому и округу приписать по способности, в нём установить те места, кои должны быть на основании учреждений наших, по свойству жителей…»

Идут годы и столетия, но символом города на протяжении всего времени был и остаётся корабль петровской эпохи.

И хотя в 1830 году судоверфь прекратила своё существование, населённый пункт уже жил свой собственной, независимой от кораблестроительных целей жизнью.

верфь корабль балтийский военный

История города Лодейное Поле уникальна. Её начало выпало на эпоху великих преобразований в России и вобрало в себя всю их динамику, неповторимость и драматизм.

Городу Лодейное Поле выпала исключительная почётная миссия быть одним из пионеров в области отечественного кораблестроения, а тот факт, что в число «избранных» его включил сам великий преобразователь, Пётр I, придаёт ореолу Лодейного Поля особые краски.

1. П.М. Зайцев. Лодейное Поле. Лениздат.1964.

2. К.И. Коничев. Пётр Первый на Севере. Лениздат.1973.

3. Платонов С.Ф. Сочинения в 2-х томах/ СПб. 1994г.

4. В. А. Уланов. Население // Ленинградская область: Знаете ли вы? СПб. 2007.

Подобные документы

Зарождение российского флота при Петре Великом. Судостроительство верфи и закладка первых судов Балтийского флота. Строительство Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. Утверждение России на Балтийском море. Участие флота в русско-шведской войне.

презентация [577,9 K], добавлен 12.02.2012

Рассмотрение предпосылок создания флота Петром I: расширение торговых связей, укрепление морских границ государства. Ознакомление с особенностями строения Азовского, Балтийского флотов и с успехами отечественных корабельных сил в военных действиях.

контрольная работа [35,5 K], добавлен 22.04.2010

Сподвижники императора Петра І. Победы балтийского флота России в битвах при Гангуте (1714 г.), Гренгаме (1720 г.). Царская политика покровительства промышленности и торговле в ходе Северной войны, развитие путей сообщения, введение подушной подати.

презентация [1,2 M], добавлен 04.11.2013

Планы гитлеровцев по захвату побережья Балтийского моря и уничтожению Балтийского флота. 900 дней Ленинград в блокадном кольце. Женщины и дети на ленинградских заводах. Дорога по льду Ладожского озера, связывающая блокадный город с Большой землёй.

презентация [2,8 M], добавлен 03.02.2014

Политическая и экономическая ситуация в России после Гражданской войны, забастовки и митинги рабочих. Вооружённое выступление гарнизона города Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота против большевиков в марте 1921 г.; его ход, итоги.

реферат [21,3 K], добавлен 08.11.2013

История перехода Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Балтийский флот – один из старейших военно-морских флотов. Приказ о переходе в Кронштадт и приготовления к нему. Таллинский переход вылился в сложную операцию. Роль флота в защите Ленинграда.

реферат [37,2 K], добавлен 11.06.2008

Описания вооружённого выступления гарнизона города Кронштадта и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота против большевиков в марте 1921 года. Изучение основных экономических и политических требований восставших. Штурм Кронштадта. Итоги восстания.

презентация [3,8 M], добавлен 17.03.2015

курсовая работа [32,7 K], добавлен 27.08.2011

Идея строительства судоходного канала, соединяющего Белое и Балтийское моря. Основные этапы истории Беломорско-Балтийского канала от начала строительства до конца реконструкции после Великой Отечественной войны. Деятельность канала в сталинский период.

контрольная работа [90,0 K], добавлен 08.01.2011

Основная цель и задача внешней политики России начала XVIII в., ее историческое значение. Меры, предпринятые Петром I для подготовки к войне со Швецией. Государства-союзники России в этой войне. Условия Ништадского мирного договора России со Швецией.

контрольная работа [12,7 K], добавлен 16.05.2012