Одномоментная проба для чего

Оценка физической тренированности. Методы самоконтроля

Физическая тренированность чаще рассматривается как тренированность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Она заключается в их способности обеспечивать нормальную работу организма при физической нагрузке разной интенсивности и продолжительности. Этот показатель можно оценить по возможности человека выдерживать длительную физическую нагрузку.

Существуют различные методы самоконтроля.

Проба Мартине

Поднимитесь на 4-й этаж и подсчитайте пульс:

ниже 100 уд/мин – отлично

ниже 120 уд/мин – хорошо

ниже 140 уд/мин – удовлетворительно

выше 140 уд/мин – неудовлетворительно

Тест по Куперу

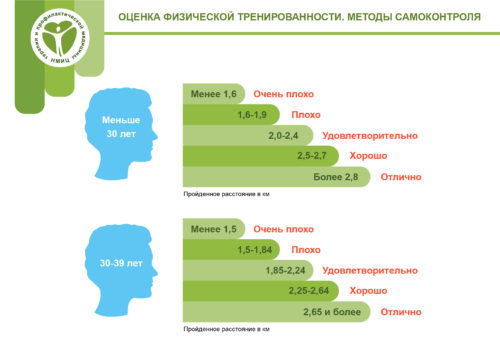

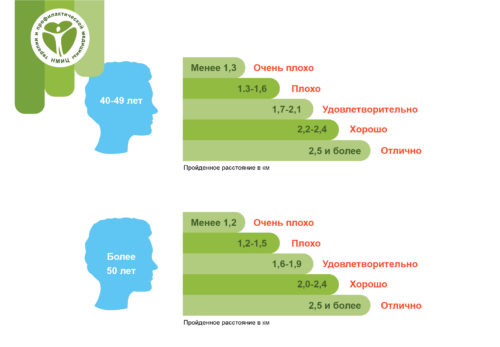

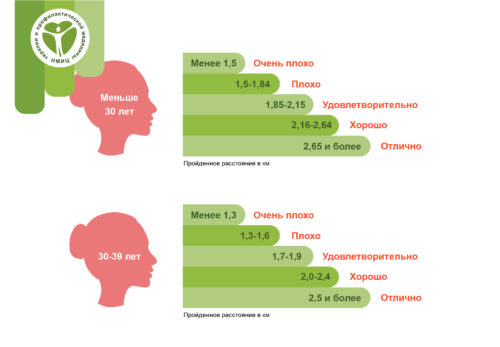

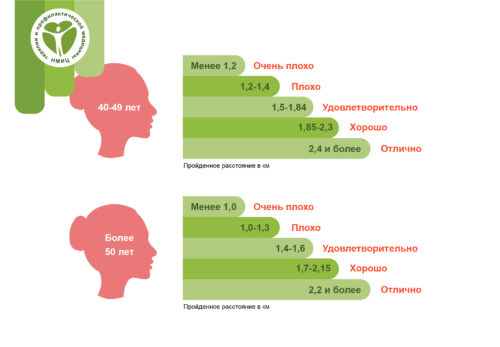

Пройдите (ходьба, бег) как можно дальше в течение 12 минут. Оцените физическую тренированность:

Простые и доступные методы самоконтроля

Определите пульс до тренировки. Если нагрузка соответствует функциональным возможностям организма, то пульс через 10 минут после ее завершения может быть больше исходного на 10-25%.

Разговорный тест во время физической нагрузки:

можете свободно говорить – увеличьте интенсивность

говорите коротко, глубоко вдыхая между фразами – такая нагрузка соответствует вашему функциональному статусу

в состоянии сказать только 1-2 слова, а потом с трудом можете отдышаться – явное перенапряжение.

Пульс считают утром в покое, лежа в постели:

55-60 уд/мин – хорошо

60-70 уд/мин – удовлетворительно

70-80 уд/мин – неудовлетворительно

Ортостатическая проба: пульс подсчитывается сначала в положении лежа и через 1-2 мин после подъема. При хорошей адаптации к нагрузкам разность частоты сердечного пулься не должна превышать 8-10 уд/мин.

Оценка функционального состояния организма спасателя

Исследование сердечно-сосудистой системы и оценка физической работоспособности.

Исследование и оценка функционального состояния нервной системы.

Исследование и оценка функционального состояния дыхательной системы.

Для определения состояния дыхательной системы и способности внутренней среды организма насыщаться кислородом используют следующую пробу.

Проба Серкина. После 5-минутного отдыха сидя определяется время задержки дыхания на вдохе в положении сидя (первая фаза). Во второй фазе выполняется 20 приседаний за 30 с. и повторяется задержка дыхания на вдохе стоя. В третьей фазе после отдыха стоя в течение одной минуты определяется время задержки дыхания на вдохе сидя (повторяется первая фаза) Результаты можно оценить по таблице 1.

Таблица 1. Оценка результатов пробы Серкина, секунд

Оценка общей выносливости человека.

Контроль за общей выносливостью осуществляется с помощью контрольных упражнений 2-х типов: преодоления средней, длинной дистанции или преодоления возможно большего расстояния за определенное время. Примерами этих упражнений являются: бег и кросс на 1000, 2000, 2500, 3000, 5000м; плавание на 200.400, 500 м, бег 12 мин.

Наиболее обоснованы оценки общей выносливости по тесту К. Купера. Это 12-ти минутный бег с преодолением максимального расстояния (км.) (таблица 2):

Таблица 2. Оценка физической работоспособности разных возрастных групп по результатам 12-минутного теста в беге.

Одномоментная проба для чего

В практике современной спортивной медицины интегральным показателем деятельности функциональных систем важнейшей в плане экстренного контроля является сердечно-сосудистая система. Исследование её функционального состояния у физкультурников и спортсменов, а также в клинической практике осуществляется как в состоянии т.н. физиологического покоя, так и различной по интенсивности, продолжительности и форме воздействия физической нагрузки. С позиций спортивной медицины это правильно, т.к. для квалифицированного суждения о функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы крайне важно знать исходные показатели, сравнение с которыми дает возможность, например, преподавателю физкультуры в школе, допускать или не допускать учащегося на урок физкультуры. Мы думаем, что не откроем ничего нового, если станем утверждать, что очень часто дозирование физической нагрузки на уроке физкультуры в школе учитель проводит без предварительного контроля частоты сердечных сокращений до нагрузки.

Только благодаря нагрузочному тестированию мы можем с определенной долей уверенности судить о функциональных возможностях гемодинамики физкультурника и спортсмена, а также больного человека.

Цель исследования: дать критическую оценку используемым в практике спортивной медицины тестам для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы физкультурников, спортсменов и больных людей.

Характеристика анализируемого материала. Для оценки и контроля функционального состояния сердечно-сосудистой системы широко используются простые, валидные и сравнительно информативные показатели, характеризующие особенности работы сердца как единственного гемодинамического насоса, так и артериальных сосудов, т.е. аппарата кровообращения в целом. Исследованию подлежат частота сердечных сокращений, величины систолического и диастолического давления. С этой целью в нашей стране применяются одномоментные, двухмоментные и трехмоментные функциональные пробы, в том числе Мартинэ‒Кушелевского, Летунова, Карпмана, Руффье [1, 2, 5, 6]. В практике спортивной медицины нашел широкое применение индекс Робинсона [4, 9], т.н. «двойное произведение», позволяющее (табл. 1) косвенным путем судить о функциональных возможностях миокарда [3].

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы по индексу Робинсона

Значения индекса Робинсона

Функциональные возможности и резервы сердечно-сосудистой системы отличные

Функциональные возможности и резервы сердечно-сосудистой системы в норме

Следует думать о недостаточности функциональных возможностях сердечно-сосудистой системы

Признаки нарушения регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы

Регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы нарушена

Изучение функционального состояния организма физкультурника и спортсмена даёт возможность оценивать также и уровень физической работоспособности, корректировать ход тренировочного процесса, подготовку к соревнованиям, степень утомления организма. Только комплексный учет результатов использования доступных методов исследования функциональных систем физкультурника и спортсмена и материалов, полученных при тестировании, позволят получить объективную оценку функциональной готовности организма спортсмена.

Давая оценку существующим тестам при оценке функционального состояния физкультурника и спортсмена, следует четко себе представлять реальные возможности этих тестов. При проведении практических занятий по предмету «Спортивная медицина» у студентов 4 курса ИФК мы предлагаем к изучению значительное число функциональных проб с применением дозированных физических нагрузок для оценки функционального состояния спортсменов. Прежде всего, это одномоментная проба Мартинэ‒Кушелевского (20 приседаний за 30 с), с расчетом показателя качества реакции, предложенного Б.П. Кушелевским, а также комбинированная проба С.П. Летунова. При оценке физической работоспособности широко практикуем изучение Гарвардского степ-теста с расчетом соответствующего индекса, субмаксимального степ-теста PWC170 (в зависимости от возраста PWC130, PWC150) с обязательным расчетом максимального потребления кислорода.

Многолетний опыт педагогической и практической работы позволяет утверждать, что, к величайшему сожалению, не все из них дают нам развернутую и достоверную информацию о функциональном состоянии организма физкультурника или спортсмена, в том числе сердечно-сосудистой системы. Сразу оговоримся, что указанные пробы были предложены несколько десятков лет назад, и в процессе их практического использования многие, мы бы назвали, классические положения выполнения того или иного теста в силу тех или иных причин забываются и даже игнорируются.

В качестве примера укажем на широко известную функциональную пробу, которую часто называют пробой Мартинэ, и сейчас именуемую как проба с 20-ю приседаниями за 30 с. Проба проводится следующим образом и рекомендовалась в те годы только для начинающих и малотренированных спортсменов [8]. У физкультурника или спортсмена после 5-минутного отдыха в положении сидя трижды измерялось артериальное давление (АД) и подсчитывался пульс с одноминутными перерывами. Затем физкультурник или спортсмен выполнял 20 глубоких приседаний в течение 40 секунд и снова садился. После этого через каждую минуту измерялось АД, и подсчитывался пульс в течение 15–20 секунд. В норме артериальное давление к исходному значению возвращалось через 4 минуты, а частота пульса – через 3 минуты.

Проба же, в которой выполняется 20 приседаний за 30 с – это усовершенствованная Б. П. Кушелевским проба Мартинэ, поэтому целесообразнее именовать её как проба Мартинэ‒Кушелевского. Подчеркиваем, что проба 20 приседаний за 30 секунд проводится чаще всего физкультурникам или спортсменам, имеющим низкий уровень спортивной квалификации. Критериями ее оценки являются: во-первых, частота сердечных сокращений; во-вторых, характер реакции систолического артериального давления; в-третьих, характер реакции диастолического артериального давления; в-четвертых, продолжительность времени их восстановления до исходных значений – т.н. период восстановления.

В отношении пробы выскажем ряд суждений. Встает вполне логичный вопрос о том, является ли нагрузка в виде 20-ти приседаний дозированной? Подчеркнём, что проба широко используется в практике спортивной медицины при тестировании спортсменов и физкультурников различного возраста, пола, физического развития (имеем в виду длину тела, длину нижних конечностей, массу тела), что не может не отражаться на её результатах. Смеем предположить, что мы можем получить разный результат, т.к. физическая работа будет не одинаковой. Кроме того, сам термин «приседание» не регламентирует нам величину угла сгибания в коленном суставе, а это, в свою очередь, может отразиться как на времени выполнения теста, так и числе выполненных приседаний. Не можем не согласиться с мнением С. П. Сидорова с соавт. [7], которые в 2009 году в журнале «Физкультура в профилактике, лечении и реабилитации» (к сожалению, прекратившего издаваться) весьма обстоятельно указали на необходимость корректного выполнения методики функциональной пробы с 20 приседаниями при оценке состояния сердечнососудистой системы юных спортсменов.

Следующее положение – период восстановления, который может длиться в зависимости от функционального состояния сердечно-сосудистой системы от 60 до 240 и даже 300 с. Следовательно, за норму мы принимаем значения ЧСС в 60 и 240 с. Получаем большой временной разброс.

Далее. В оценке пробы важное значение придается характеру предшествующей тестированию физической нагрузки. Кроме того, нельзя игнорировать то обстоятельство, что тестирование может быть выполнено в различное время светового дня и совершенно разными специалистами, например, врачами физкультурного диспансера.

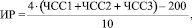

В системе комплексной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы как учителями физической культуры школ, так и тренерами специализированных ДЮСШ широко используется простая в исполнении проба (индекс) Руффье, рассчитываемый по формуле

где ЧСС1 – пульс за 15 с в состоянии покоя; ЧСС2 – пульс за первые 15 с первой минуты восстановления; ЧСС3 – пульс за последние 15 с первой минуты восстановления.

В отношении оценки полученных данных тестирования имеются разночтения. Так, например, с одной стороны, уровни функционального резерва сердца определяли с учетом пяти градаций: меньше 3 – высокий уровень; 4–6 – выше среднего (хороший); 7–9 – средний; 10–14 – ниже среднего (удовлетворительный); больше 15 – низкий. С другой стороны, численные значения расценивались как менее 0 – атлетическое сердце; от 0,1 до 5 – «отлично», очень хорошее сердце; от 5,1 до 10 – «хорошо», т.е. хорошее сердце; от 10,1 до 15 – «удовлетворительно», сердечная недостаточность средней степени; от 15,1 до 20 – «плохо», т.е. сердечная недостаточность сильной степени. Только на основании пробы Руффье дети распределяются по трем группам здоровья: основная, подготовительная и специальная.

К основной группе относятся здоровые дети, у которых после прохождения медицинского осмотра и по результатам пробы Руффье не выявлено никаких отклонений. Они могут заниматься физкультурой по общей программе, а также участвовать в различных спортивных соревнованиях.

К подготовительной группе относятся дети, у которых выявлены незначительные отклонения в состоянии здоровья, а индекс Руффье низкий. Дети этой группы занимаются по основной программе, но освобождены от физических нагрузок в виде участия в кроссах и спортивных соревнованиях.

В специальную группу входят дети, чье состояние здоровья требует индивидуального подхода при физической нагрузке. Нередко бывает так, что по состоянию здоровья ребенок относится к основной физкультурной группе, тогда как значения индекса Руффье свидетельствуют о том, что имеет место сердечная недостаточность, и сердце может не выдержать физической нагрузки.

Мы специально заострили внимание на оценке результатов пробы, так как после этого теста многие из учащихся были необоснованно отнесены к специальной медицинской группе или даже вообще освобождены от уроков физкультуры. Возникает естественный вопрос – а почему? Мы склонны полагать, во-первых, что после трехмесячных летних каникул, во время которых дети не получали регулярных дозированных физических нагрузок, и, следовательно, не были готовы к тестированию, крайне трудно через минуту после проведенного теста добиться восстановления пульса до исходного значения. Во-вторых, индекс Руффье следует применять не у учащихся общеобразовательных школ, которым физические нагрузки даются в виде 45 минут три раза в неделю, а для достаточно тренированных лиц, например, учащихся спортивных школ, у которых физические нагрузки и чаще, и продолжительнее, и интенсивнее.

Большое значение проведению тестирования в практике спортивной медицины в 70–80 годах прошлого столетия уделено в Германии и Чехословакии. В нашей стране в издательстве «Физкультура и спорт» немецкими специалистами Х. Бубэ с соавт. в 1968 году [8] изданы тесты, используемые в практике спорта, в которых дан не только классический вариант выполнения индекса Руффье, но и приведена методика его расчета. В 1976 году в Чехословакии опубликована монография П. Благуша «Теория тестирования двигательных возможностей», которая была переведена и издана в СССР в 1982 году. Методика заключается в подсчете частоты сердечных сокращений в положении сидя после 5-минутного покоя (Р1). Затем нагрузка в виде 30 глубоких приседаний в течение 30 с. Непосредственно за этим подсчет пульса в положении стоя (Р2), который повторяется через минуту сидения (Р3). Расчет индекса: 15 – неудовлетворительно.

Для исключения ошибок при тестировании не следует забывать историю, а четко и последовательно выполнять тест, никоим образом не экспериментируя на физкультурнике или спортсмене.

В практике спортивной медицины Гарвардский степ-тест (ИГСТ) занимает достойное и почетное место. Метод был разработан в лаборатории утомления Гарвардского университета под руководством профессора D.В. Dill. С помощью Гарвардского степ-теста количественно оцениваются восстановительные процессы после дозированной мышечной работы. От ранее известных функциональных проб степ-тест отличается как характером выполняемой испытуемым нагрузки, так и формой учета результатов тестирования.

Тест заключается в 5-минутном восхождении на ступеньку высотой 50,8 см для мужчин и 43 см для женщин. Для детей и подростков время нагрузки и высота ступеньки меньше (табл. 2).

ИГСТ рассчитывается формуле

ИГСТ = t·100/(f1 + f2 + f3)·2,

где t – время восхождения, с; f1 f2, f3, – сумма пульса, подсчитываемого в течение первых 30 секунд на 2, 3 и 4-й минуте восстановления.

Оценка физической работоспособности по результатам Гарвардского степ-теста [2] в у.е. следующая: меньше 55 – плохо; 55–64 – ниже среднего; 65–79 – средне; 80–89 – хорошо; 90 и больше – отлично.

При выполнении теста часто допускаются ошибки:

Высота ступеньки и время восхождений при проведении Гарвардского степ-теста (Карпман В.Л. с соавт., 1988)

Пробы с физической нагрузкой

Комитет по здравоохранению Администрации Алтайского края

Алтайский краевой кардиологический диспансер

Пробы с физической нагрузкой

Методическое пособие по велоэргометрии

Авторы: Орлова А.Ф., заведующая отделением функциональной диагностики Алтайского краевого кардиологического диспансера, главный специалист по функциональной диагностике Комитета по здравоохранению Администрации Алтайского края, Лейтес И.В., врач отделения функциональной диагностики Алтайского краевого кардиологического диспансера, Черникова И.В., врач отделения функциональной диагностики Алтайского краевого кардиологического диспансера.

Утверждено на заседании Научно-производственного совета по терапии Комитета по здравоохранению администрации Алтайского края 2002г.

В методическом пособии изложены с современных позиций принципы проведения проб с физической нагрузкой в зависимости от цели, которая определена перед проведением пробы врачом-клиницистом. Указано оснащение, необходимое для кабинетов нагрузочных проб, мероприятия по обеспечению безопасности больного, возможные осложнения и диагностическое значение проб в выявлении ишемической болезни сердца. В приложениях к пособию представлены типовой протокол велоэргометрии и тредмилметрии, характерные изменения ЭКГ при физической нагрузке, акт экспертной оценки велоэргометрического исследования, рекомендуемый для оценки качества проб с физической нагрузкой. Предназначено для врачей функциональной диагностики, кардиологов, терапевтов, врачей-экспертов, курсантов ФУВ.

Пробы с физической нагрузкой

Велоэргометрия (ВЭМ) является одной из основных нагрузочных проб в кардиологии.

Толерантность к физической нагрузке, или физическая работоспособность, является суммарным показателем физиологических возможностей организма. Она значительно различается у женщин и мужчин, у молодых и людей старших возрастных групп, у лиц физического и умственного труда. Среди однородного контингента, физическая работоспособность будет варьировать в зависимости от веса и роста пациента. Чем больше вес и рост, тем выше толерантность к физической нагрузке при условии, что основной составляющей веса является мышечная масса, а не подкожно-жировая клетчатка. Кроме этих показателей на физическую работоспособность влияет функциональное состояние других систем организма (органов дыхания, системы крови, костно-мышечной системы).

В настоящее время с помощью ЭКГ стресс-системы, оценка толерантности к физической нагрузке проводится у различных контингентов здоровых людей: у призывающихся в ряды Вооруженных Сил и военно-учебные заведения, спортсменов, людей различного возраста, занимающихся физическим совершенствованием. У лиц с кардиальной патологией толерантность к физической нагрузке определяется в следующих случаях:

Виды велоэргометрии в зависимости от цели исследования.

К многоцелевым тестам можно отнести «парные» и «ранние» велоэргометрии, когда в результате предыдущих обследований или перенесенного инфаркта миокарда коронарная патология не вызывает сомнений, и ее подтверждение не является приоритетной целью исследования. Правильнее в таких случаях формулировать медицинское заключение, как тест на толерантность к физической нагрузке.

Г.М. Яковлев предложил другую формулу для расчета субмаксимального пульса:

В зависимости от цели и контингента обследуемых лиц применяют различные типы нагрузок. Проба может проводиться в режиме ступенчатого возрастания нагрузки с перерывами на отдых после каждой ступени, либо с возрастанием нагрузки, но без перерывов на отдых (ступенчатая, непрерывно возрастающая) практической кардиологии общепринятой является ступенчатая непрерывно возрастающая проба с длительностью каждой ступени 3 минуты.

Показания и противопоказания.

В условиях специализированного кардиологического учреждения (отделения) больным с впервые возникшей, прогрессирующей или вариантной стенокардией не ранее, чем через 72 часа от момента появления приступов и не ранее, чем через 48 часов после купирования болевого синдрома и ишемических изменений ЭКГ, проводится ВЭМ «на препаратах» с целью оценки эффективности антиангинальной терапии и определения тактики дальнейшего ведения больного. Исследование проводится по протоколу «ранней» субмаксимальной нагрузочной пробы, описанному в разделе ранние пробы при ОИМ.

Некоторые относительные противопоказания могут быть временными (электролитные нарушения, прием гликозидов, В-блокаторов, кордарона): по прошествии 48-72 часов и, при условии нормализации исходной ЭКГ, таким больным ВЭМ выполняется в обычном порядке. При других относительных противопоказаниях (нарушения ритма сердца, клапанные пороки сердца, заболевания миокарда, постинфарктная аневризма левого желудочка, атриовентрикулярные блокады) ВЭМ должна проводиться в условиях специализированного кардиологического учреждения (отделения) с четким определением цели исследования.

Системы отведений ЭКГ

Меры безопасности, подготовка пациента и процедура исследования.

1. В течение ближайших 12 часов пациенту не рекомендуют совершать значительные физические усилия; предупреждают, что он не должен есть и курить в течение 2-3 часов, предшествующих пробе.

2. Одежда должна быть спортивной. Если пациент не умеет педалировать, обучение проводится накануне пробы.

3. Врач, проводящий пробу, обязан хорошо знать электрокардиографию, владеть методами реанимации и при необходимости квалифицированно ее провести.

4. Врач знакомится с историей болезни, уточняет характер болевого синдрома, осматривает пациента, лично исключая противопоказания для проведения исследования.

5. Уточняются медикаменты, которые получает пациент. Определение функционального класса стенокардии у больных с клиническим диагнозом ИБС проводится без коронаролитиков пролонгированного действия (сустак, тринитролонг, нитросорбит). В случае возникновения ангинозной боли до начала теста в качестве купирующего препарата используются нитраты кратковременного действия (нитроглицерин); седативные препараты отменяются за 24 часа, b-блокаторы, сердечные гликозиды и мочегонные препараты за 48-72 часа до начала теста. Если не ясна цель исследования, необходимость проведения теста обсуждается с лечащим врачом.

6. Рекомендуется сделать исходную ЭКГ в горизонтальном положении и сидя на велоэргометре.

7. У женщин и молодых мужчин с нейро-циркуляторной дистонией показано предварительное (накануне) проведение пробы с гипервентиляцией для исключения неспецифических депрессий сегмента SТ и/или инверсий зубца Т, связанных с гипокапнией и респираторным алкалозом при частом дыхании, что может быть причиной ложно-положительного результата при проведении ВЭМ. В течение 30-45 секунд просят больного глубоко и часто дышать. У пациентов с вегетативными расстройствами (симпатикотоники) пульс учащается на 50-100%, часто бывает инверсия зубцов Т и небольшая депрессия сегмента SТ. Такая проба расценивается как положительная.

8. ВЭМ проводится в первой половине дня в хорошо проветриваемом помещении.

9. Кабинет ВЭМ оснащается оборудованием и набором медикаментов для оказания неотложной помощи и реанимации: дефибриллятор; воздуховоды; мешок Амбу; шприцы; система для в/в введения медикаментов; нитроглицерин в таблетках; адреналин, новокаинамид, верапамил, атропин, лидокаин, аденозин, анальгин, физиологический раствор.

10. Аппаратура. Возможные варианты: а) многоканальный (3-х, 6-ти, 12-ти канальный) электрокардиограф с жидкокристаллическим дисплеем и малоинерционной, помехоустойчивой записью + велоэргометр б) диагностическая компьютеризированная стресс-тест-система с велоэргометром и тредмилом, либо только с велоэргометром.

Технология проведения пробы.

Тип нагрузки: ступенчатая, непрерывно возрастающая.

1. Педалирование со скоростью 60 оборотов в минуту (как наиболее физиологичное).

4. Запись ЭКГ начинают за 30 секунд до окончания каждой ступени. Если запись «плавает» и ее трудно оценить, можно приостановить пробу на несколько секунд и попросить пациента задержать дыхание на выдохе для стабилизации изолинии ЭКГ.

5. Измерение АД желательно проводить ежеминутно и обязательно в конце каждой ступени нагрузки, не прекращая процесса педалирования.

6. Перед пробой больному детально описывают порядок проведения пробы и предлагают сообщать о всех изменениях состояния.

7. После пробы пациентам, выдержавшим высокие нагрузки, необходимо продолжить педалирование с малой мощностью в течение 1 минуты. Эта мера безопасности направлена на предупреждение коллапса, который может произойти за счет резкого уменьшения венозного возврата вследствие периферической вазодилатации при прекращении работы «мышечного насоса».

Технология проведения ранней ВЭМ.

Нагрузочное тестирование является полезным для оценки прогноза и выбора лечения больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ), а также для рекомендаций по физической активности после выписки из стационара. В последнее десятилетие кардинально изменилась терапевтическая стратегия ОИМ. Уменьшились сроки пребывания больных в стационаре, стала широко использоваться тромболитическая терапия, В-блокаторы, ингибиторы АПФ, а также экстренная ангиопластика коронарных артерий. Около 50 % больных ОИМ не следует подвергать раннему нагрузочному тестированию, так как у них сохраняется постинфарктная стенокардия, либо имеется некорригируемая сердечная недостаточность и / или желудочковые аритмии, а также неврологические, ортопедические или сосудистые расстройства.Ранние нагрузочные тесты рекомендуется проводить в условиях специализированного кардиологического учреждения (отделения) с возможностями оказания реанимационного пособия. По данным многоцентровых европейских исследований 98,6% лиц с первым инфарктом, давших при проведении ранней ВЭМ прирост систолического а/д ≥ 30 мм.рт.ст. выживают в течение года, т.е. имеют благоприятный прогноз и не нуждаются в проведении коронарографии перед выпиской из стационара.

Ранние пробы условно можно разделить на субмаксимальные и симптом-ограниченные. Перед проведением ранних тестов необходим ЭХОКГ- контроль размера ЛЖ, фракции выброса и исключения острой или подострой аневризмы ЛЖ.

Противопоказания для проведения раннего субмаксимального теста

Критерии прекращения раннего субмаксимального теста

2. Ангинозный приступ без ишемических изменений ЭКГ.

3. Ишемическое смещение сегмента SТ (депрессия или подъем на 1мм) без ангинозной боли

4. Снижение систолического АД при увеличении мощности нагрузки.

5. Нарушения ритма или проводимости.

6. Усталость или одышка пациента, препятствующая продолжению пробы.

7. Отказ пациента от продолжения пробы.

Оценка пациентом степени тяжести выполненной нагрузки и чувства утомления может быть проведена по модифицированной шкале Борга. Если пациент получает b-блокаторы и оценивает выполненную нагрузку по градации «4» или «5 » это является критерием остановки теста.

Оценка пациентом степени тяжести выполненной нагрузки

Очень, очень легкая

— Отсутствие смещений SТ и изменений Т на ЭКГ покоя

— Эпизоды локальной депрессии SТ не менее, чем в 2-х последовательных отведениях и/или (-) Т во время ангинозного приступа и нормализация ЭКГ после купирования боли.

— Продолжительность ангинозной боли 5-10 мин., купируется самостоятельно после прекращения физической нагрузки или приема нитроглицерина

— Эпизоды локальной депрессии SТ не менее, чем в 2-х последовательных отведениях до 0,5мм и/или(-) Т ≥1мм. во- время ангинозного приступа и нормализация ЭКГ после купирования боли

— Локальная депрессия SТ до 0,5мм и/или (-) Т ≥1мм. на ЭКГ покоя и углубление депрессии SТ и отрицательного Т во время ангинозного приступа

— Продолжительность ангинозной боли 5-10 мин, купируется нитроглицерином, не сопровождается нарушением гемодинамики

— Увеличение продолжительности ангинозных болей > 20 мин.

— Сочетание болевого синдрома с приступом сердечной астмы

— Сочетание болевого синдрома со снижением АД систолического ≥100 мм.рт.ст.

— Одновременное наличие на ЭКГ покоя эпизодов локального подъема и локальной депрессии S Т ≥1мм. в сочетании или без сочетания с (-)Т ≥1мм

— Локальный подъем SТ ≥ 1 мм (без изменений Т)

— Увеличение локальной депрессии SТ в динамике >2мм и распространение на 3 отведения и более.

Признаки плохого прогноза на фоне низкой толерантности к физической нагрузке:

«Низкой» толерантностью считается выполнение нагрузки с пороговой мощностью (ПМ) менее 75 ватт

Симптом-ограниченный тест, выполняемый для экспертизы трудоспособности пациента, проводится на фоне отмены пролонгированных нитратов, b-блокаторов, гликозидов не менее, чем за 48 часов до исследования. Для купирования приступов стенокардии, если они возникнут за эти 48 часов, используется нитроглицерин, как нитрат короткого действия. Целью проведения теста является определение истинного функционального класса стенокардии напряжения по двойному произведению, не измененному принимаемыми препаратами.

Критерии прекращения обычных (не ранних) нагрузочных проб.

1. Горизонтальная, косонисходящая или корытообразная (провисающая) депрессия сегмента SТ на 1мм и более от исходного уровня. Особое диагностическое значение придается косонисходящей депрессии SТ-сегмента: депрессия на 1мм должна определяться на расстоянии 0, 08 сек. от точки J (точка ишемии); возникновение такого типа депрессии на последней минуте нагрузки или сразу после ее окончания и сохранение в течение 2-4-х минут восстановительного периода указывает на высокую диагностическую ценность теста в отношении ИБС.

5. Сочетание ишемических смещений сегмента SТ с типичной ангинозной болью или ее эквивалентом.

7. Возникновение во время пробы любых нарушений проводимости, а также усугубление степени атриовентрикулярной или внутрижелудочковой проводимости, существовавшей до начала теста.

8. Технические трудности в регистрации ЭКГ, связанные с влиянием дыхания на запись или поломкой аппаратуры.

Во время пробы могут возникать неспецифические изменения ЭКГ, такие, как инверсия зубца Т, снижение или подъем зубцов R, и, инверсия и, но они не являются характерными для ишемии. Отрицательные до пробы зубцы Т у некоторых больных во время пробы нормализуются без появления смещений сегмента SТ. Появление отрицательных Т в ходе физической нагрузки без смещений SТ не является электрокардиографическим признаком ишемии. Так например, отрицательный зубец Т во время холтеровского мониторирования наблюдался у 30% здоровых людей и был связан с приемом пищи, позой, физическим или эмоциональным напряжением. Анализ реакции зубца R не выявляет специфических ишемических признаков. У здоровых людей амплитуда зубца R возрастает во время субмаксимальной нагрузки и снижается при максимальной. Инверсия волны и может быть вызвана:

— гипертрофией левого желудочка

— аортальной и / или митральной регургитацией

— ишемией миокарда при стенозе левой передней нисходящей артерии, если инверсия зарегистрирована на высоте ангинозного приступа.

Оценка смещений сегмента SТ, указывающих на транзиторную ишемию миокарда, дана выше. Оценка интенсивности болевого синдрома.

А. Типичная загрудинная боль:

2.1. Нарастала в течение 1 минуты после возникновения, отмечается знаком (+).

2.2. Прекратилась самостоятельно после прекращения ВЭМ, отмечается знаком (++).

2.3. Боль прошла только после приема нитроглицерина, отмечается знаком (+++).

2.4. Боль купирована с помощью нитроглицерина и введения анальгетиков, отмечается знаком (++++).

Б. Атипичный болевой синдром.

В случае атипичного болевого приступа тест повторяют на следующий день, начиная не с первой, а со второй ступени нагрузки. Если атипичная боль связана с ангинозным приступом, она повторится на той же мощности, что и при предыдущем исследовании.

Оценка функционального класса больных ИБС.

Оценка физической работоспособности включает в себя анализ целого ряда гемодинамических показателей. Так, Купер (Соорег, 1975) предложил рассчитывать хронотропный и инотропный резервы сердца, а Робинсон (Robinson,1967)ввел «индекс двойного произведения». Формула расчета хронотропного резерва (ХР):

Нормальный ХР составляет 75-90 ударов в минуту, при ИБС снижается до 60-65 ударов в минуту. Темп прироста ЧСС у здоровых людей при увеличении нагрузки ниже, чем у больных ИБС. При хороших показателях хронотропного резерва у таких больных объем выполненной работы и продолжительность нагрузки снижены по сравнению со здоровыми людьми. Темп прироста ЧСС снижен у пожилых людей с синдромом слабости синусового узла.

Классификация стенокардии Канадского сердечно-сосудистого общества

Привычная физическая активность не вызывает загрудинную боль. Боль провоцируется непривычно интенсивной или продолжительной нагрузкой.

Небольшое ограничение привычной нагрузки, загрудинная боль возникает при ходьбе > 300 метров, подъеме > чем на 1 этаж (или в гору) в нормальном или быстром темпе. Ангинозный приступ может возникать после еды, на холодном ветру или морозе, во время эмоционального стресса.

Умеренное и значительное ограничение привычной физической активности с появлением ангинозной боли при ходьбе на 150-300 метров и подъеме на 1 этаж в нормальном темпе

Резкое ограничение физической активности вплоть до невозможности выполнить любую физическую нагрузку без боли. Возможна ангинозная боль в покое.

Функциональные классы у больных ИБС по данным ВЭМ (Д.М. Аронов)

Оценка толерантности к физической нагрузке.

4. I.Sjostrand (1947г.) показал зависимость между МПК и наивысшей работоспособностью здорового человека и предложил тест наивысшей физической работоспособности РWС-170 (рhysiсаl working сарасitу), рассчитываемой при ЧСС 170уд/мин. В.Л. Карпман (1974) использовал этот тест для определения физической работоспособности у спортсменов. Методика проведения теста у спортсменов (РWС-170) или здоровых тренированных людей следующая: выполняется не менее 2-х ступеней нагрузки, чтобы достичь ЧСС 170уд/мин. Мощность 2-ой ступени в зависимости от веса, возраста и пола равна 150-250W, мощность 1-ой ступени наполовину меньше.

Зависимость физической работоспособности от максимального потребления кислорода в мл/мин, мл/мин/кг веса и МЕТ-эквивалентах. (И. В. Аулик, 1979)

Максимальное потребление кислорода в мл./мин.

*макcимальное потребление кислорода в мл./ мин./ кг.

**максимальное потребление кислорода в МЕТ-эквивалентах

Частота сердечных сокращений. На прирост ЧСС могут влиять многие факторы, кроме линейной связи с величиной выполняемой нагрузки.

Учитывая изменения АД, как систолического, так и диастолического, величины хронотропного резерва

(прирост ЧСС) выделяют 4 основных гемодинамических типа реакции сердечно-сосудистой системы на нагрузку.

Варианты заключений по протоколу ВЭМ у больных ИБС

I. Тест положительный:

— ангинозный приступ или его эквивалент;

— ишемическая кодируемая, т.е. достоверная, характерная для ИБС, депрессия сегмента SТ без ангинозной боли;

— ангинозный приступ + кодируемая депрессия сегмента SТ;

II. Тест отрицательный: достижение намеченной (субмаксимальной, максимальной) ЧСС.

Ш.Тест неполный: пациент не смог достичь субмаксимальной ЧСС, так как тест был прекращен по причинам, не связанным с ангинозной болью или смещением сегмента SТ.

-прекращение нагрузки вследствие ангинозной или атипичной боли в груди без ишемических смещений сегмента SТ при выполнении диагностического теста на ИБС, не подтвержденную ранее на коронарографии;

— пробы, прекращенные вследствие появления нарушений ритма и проводимости;

— пробы, прекращенные вследствие снижения систолического АД при нарастании мощности нагрузки при условии отсутствия рубцовых изменений на ЭКГ;

— пробы с депрессией SТ-сегмента не более 0,5 мм., т.е. некодируемой депрессией. В случае, если врач использует такую формулировку, он должен указать дальнейшую тактику обследования больного: повторить субмаксимальную пробу, начав с другой мощности первой ступени; провести максимальный тест; провести ЧПЭС (ишемический тест); провести эхостресс-тест.

У 10% обследуемых с факторами риска ИБС, но без клиники стенокардии, выявляются бессимптомные «ишемические» изменения ЭКГ во время ВЭМ. Примерно у 5% больных ИБС отмечается снижение систолического АД при нарастании мощности нагрузки и при отсутствии ишемической депрессии SТ-сегмента. Падение АД у данной категории лиц связывают с диффузной ишемией миокарда и снижением его сократительной способности при увеличении мощности нагрузки. Указанные группы пациентов должны направляться на эхостресс-кардиографию или сцинтиграфию миокарда с нагрузкой. Кроме того, стресс-визуализирующие методики показаны тем пациентам, у которых имеются затруднения в интерпретации ЭКГ при проведении ВЭМ или ЧПЭС из-за наличия блокад ножек пучка Гиса, признаков гипертрофии левого желудочка, синдрома WPW, признаков СРРЖ или неспецифических изменений SТ-Т.

Диагностическое значение велоэргометрии.