О какой войне сказал бокейзанов что населению она неинтересна

Майкл Снайдер: 7 признаков того, что война с Россией становится реальной

В этой статье я собираюсь написать о том, о чём подавляющему большинству населения США стоило бы беспокоиться больше всего. К сожалению, большинству американцев просто наплевать на Украину, на военные приготовления России к войне или почти всё остальное, что происходит на другой стороне земного шара. Но в России всё обстоит совершенно по-другому. Постоянно идут разговоры о потенциальной войне с Западом, и существует много пессимизма в отношении того, что её удастся избежать.

Для Русских это действительно самый большой кризис с Западом со времен кубинского ракетного кризиса 1960-х годов. Русские неоднократно предупреждали, что западные ракеты не должны размещаться в Украине, и она не должна становиться членом НАТО.

Они используют те же доводы, которые мы использовали во время кубинского ракетного кризиса. Мы не хотели, чтобы у русских на Кубе были ракеты, которые потенциально могли бы поразить наши крупные города всего за несколько минут, и точно так же русские не хотят, чтобы ракеты в Украине потенциально не смогли поразить их крупные города всего за несколько минут.

Но вместо того, чтобы ослабить напряженность и попытаться всё обсудить, западные лидеры просто продолжают провоцировать Россию.

Если они будут продолжать безрассудно тыкать медведя, в какой-то момент будет совершена ошибка и у нас будет война, которую никто не хочет. Ниже приведены 7 признаков того, что война с Россией только что стала ещё ближе…

Столкнувшись с растущей угрозой со стороны России, президент Украины на встрече в четверг запросил гарантии безопасности у главы НАТО и вновь заявил о том, что его страна в конечном итоге может присоединиться к военному альянсу, несмотря на жёсткие возражения со стороны своих российских соседей.

#2 Украина потрясла мир, открыв бомбоубежища в Киеве…

Украина открыла бомбоубежища в столице страны, поскольку растут опасения российского вторжения. В среду украинский министр и бывший высокопоставленный шпион предупредили, что конфликт может распространиться по всему миру.

#3 Марта Раддац из ABC сообщает, что после недавнего разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным Русские перебросили дополнительные 10 000 военнослужащих к границе с Украиной.

#4 ЕС предупреждает об “огромных издержках для России”, если произойдет ещё какая-либо “агрессия” в отношении Украины…

#5 Банки Беларуси готовятся перейти на российскую версию SWIFT из-за надвигающихся санкций Запада…

Белорусские банки готовятся к ужесточению западных санкций, подписавшись на российскую альтернативу SWIFT, международной сети обмена финансовыми сообщениями, которая лежит в основе глобальной банковской системы, сообщает российский таблоид «Московский комсомолец».

Российская система передачи финансовых сообщений (СПФС) имеет более 400 внутренних пользователей, практически каждого лицензированного российского кредитора, но используется только 38 банками из девяти других стран. Разработанная в 2014 году, СПФС предназначена для сохранения банковских транзакций в случае отключения России от SWIFT в результате западных санкций.

#6 Сообщается, что Россия “начала переброску зенитно-ракетных комплексов малой дальности «Тор» в приграничную зону с Украиной.

#7 Двухпартийная группа сенаторов США хочет официально объявить Россию “террористическим государством”. Излишне говорить, что русские этому не рады…

Вдобавок к этому, как будто всего этого было недостаточно, сенаторы США хотят объявить Россию “террористическим государством”, если её “силы продолжат вторжение в Украину”. Такое обозначение ядерной сверхдержавы является беспрецедентным. Это безумный шаг, который сделал бы дипломатию и переговоры практически невозможными. Это равносильно объявлению войны.

Мы должны найти способ заключить мир с Россией, но мы просто продолжаем приближаться к войне. И когда в конце концов начнётся война, она может стать глобальной. Большинство американцев этого не понимают, но Россия и Китай только что объявили о совершенно новом “альянсе безопасности”.

В среду было объявлено, что Россия и Китай договорились об условиях альянса в области безопасности.

Председатель Си сказал по поводу сделки: “В настоящее время определённые международные силы под видом «демократии» и «прав человека» вмешиваются во внутренние дела Китая и России и грубо попирают международное право и признанные нормы международных отношений».

Так могут ли США когда-нибудь оказаться в состоянии войны как с Россией, так и с Китаем одновременно? Да, это вполне возможно.

Тем временем европейские державы предупреждают, что переговоры о возобновлении иранской ядерной сделки “быстро подходят к концу”.…

В совместном заявлении Великобритании, Франции и Германии, опубликованном во вторник, говорится, что “мы быстро приближаемся к концу пути” по спасению ядерной сделки с Ираном 2015 года после того, как иранская сторона обвинила Запад в разжигании атмосферы “игры обвинений”.

Израильтяне уже готовятся к нападению на Иран и если мирные переговоры провалятся, это сделает конфликт между Израилем и Ираном неизбежным.

Конечно, новая война на Ближнем Востоке даст администрации Байдена способ отвлечь нас от растущих внутренних проблем. На данный момент только 26% американцев считают, что страна движется в правильном направлении…

Новый опрос Economist/YouGov показывает, что почти 75% американцев либо не уверены, либо считают, что страна движется в неправильном направлении. Только 26% считают, что дела идут хорошо.

Хуже того, только 4% считают, что состояние экономики “превосходно”.

Лично я не верю, что мы увидим крупную войну до конца 2021 года. Но до нового года всего несколько недель, и у меня такое плохое предчувствие насчет 2022 года.

За последние пару лет нас поражали события одно за другим, и “идеальный шторм”, который сейчас надвигается на нас, угрожает выйти на совершенно новый уровень в следующем году. Источник

Роль Бокейханова в формировании национального самосознания

Роль Алихана Бокейханова в формировании национального самосознания

Шуданбеков Азамат Шаленович

Карагандинская область, г. Жезказган,

В условиях современного развития суверенного Казахстана большую актуальность в исторической науке приобретает вопрос о становлении государственности казахского народа.

В связи с этим является наиболее важным рассмотрение деятельности представителей казахской интеллигенции начала ХХ века по созданию партии

« Алаш», а также её роли в процессе формирования национального самосознания.

Особое место в истории этого периода занимает выдающийся общественный и государственный деятель Казахстана Алихан Нурмухамедович Бокейханов (1866-1937)- видный политик, учёный, публицист. Ещё в 1911 году известный общественный деятель, депутат Гоударственной Думы Российской империи Бахытжан Каратаев сказал, что только «Алихан Бокейханов достоин быть лидером казахского народа». [9, С. 9] Он родился 5 марта 1866 г.в ауле № 7 Токырауынской волости Каркаралинского уезда Семипалатинской области (ныне территория села Каратал Актогайского района Карагандинской области).

После получения образования сначала в Каркаралинской русско-казахской школе, затем в Омской гимназии, в 1890 г. поступил в Петербургский лесотехнический институт. В 1894 г. закончил его с дипломом учёного-лесовода ІІ степени. Обучаясь в Лесном институте, в 1893 г. экстерном одновременно закончил курсы при юридическом факультете Санкт-Петербургского университета и получил диплом юриста. [1,С. 7]

Следует отметить, что к идее национального самосознания А. Бокейханов пришёл не случайно. Назревание политического кризиса в Российской империи в начале ХХ века подтолкнуло либерально-демократическую интеллигенцию России в лице П.Н. Милюкова, А.И. Гучкова, П.Б. Струве и других, создать партию российских либералов. 11-18 октября 1905 г. в Москве состоялся учредительный съезд, на котором создана Конституционно-демократическая партия ( кадетов). Делегатом этого съезда от Омска был А. Бокейханов. Здесь с высокой трибуны произнёс слова в защиту казахского народа, в том числе и его языка: «Я являюсь представителем киргизского (казахского) народа, занимающего огромную территорию от Урала до Алтая, от линии Сибирской железной дороги до Омска… У нас… преследуется школа с киргизским (казахским) языком… Крестьянские начальники (большей частью бывшие ротмистры) не допускают при рассмотрении дел киргизского языка. Ближайшей нуждой киргизов (казахов) является свобода в употреблении родного языка…» [10,С. 15]

В том же году он участвовал в Каркаралинском движении протеста против притеснений царизма, организовал подписи 14500 человек под петицией, известной как Каркаралинская петиция. [7,С. 172]

По инициативе А. Бокейханова в декабре 1905 г. в г. Уральск был созван «делегатский съезд» представителей пяти областей Казахстана, на котором было высказано намерение о создании казахского национального филиала партии кадетов. Но эта инициатива не нашла поддержки ни в ЦК партии, ни на её ІІ съезде, так как кадеты считали Россию «единой и неделимой», а создание национальных филиалов якобы противоречило этой концепции. В 1905 г. по Семипалатинскому округу был избран депутатом в І Государственную Российскую Думу, участвовал в составлении документа, названного Выборгским манифестом, осуждающим роспуск царской Думы. За интенсивную деятельность против колониальной политики царского самодержавия сидел в тюрьмах Семипалатинска и Павлодара. В этот период Бокейханов работал редактором в кадетских газетах «Иртыш», «Омич», «Голос». [6,С. 158]

. После освобождения из тюрьмы он поселился в Самаре, где работал статистом Донского земельного банка. В это время он активно сотрудничал с издателями энциклопедии Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном, участвовал в выпуске 4-21-го томов. Опубликовал статью «Киргизы»(Казахи) в сборнике «Формы национального движения в современных государствах» (СПб.,1910), [1,С.28] посвящённую этногенезу, культуре казахов, вопросам формирования и развития их государства. Здесь он работал над историей восстания К. Касымова (1837-1847), опубликовал очерк о жизни Абая, описал структуру будущего государственного устройства Казахстана. Публиковался он под псевдонимом « Қ ыр баласы» («Сын степей»). [2, С. 78]

После роспуска І Государственной Думы, лишившись возможности привлечь внимание к проблемам Казахстана, Бокейханов пытается сделать это через периодическую печать. Опубликовал свои статьи в газете «Сибирские вопросы». Например такие, как «Переселенческие наделы в Акмолинской области», «Русские поселения в глубине Степного края», «Отчуждение киргизских орошаемых пашен» и другие. [3, С. 68] Эти работы Бокейханова показали, что традиционное кочевое скотоводство является единственной возможностью для выживания в условиях сурового и засушливого климата. Затем Бокейханов пишет об искажениях со стороны колониальной администрации результатов обследования хозяйств казахов, о невозможности обработки земли обычными экстенсивными методами. Автор считал, что переселение – бедствие не только для казахов, лишившихся пастбищ, зимовок, водопоев, но и для самих переселенцев. [2, С. 84] А. Букейханов разоблачает лживость призывов царского правительства «облагородить степь». Высокие пустые слова о внесении в «нашу азиатскую окраину» не имеют основании и несут только бедствие народам степи. [2, С. 87]

Однако, следует заметить, что в Бокейханове в этот период были сильны иллюзии относительно того, что можно изменить положение казахов в рамках существующего монархического строя, но путём демократических методов борьбы.

Разразившаяся I мировая война (1914-1918) и начавшаяся Февральская революция 1917 года в России активизировали деятельность казахской национальной интеллигенции, в том числе и А. Бокейханова, по защите прав коренного населения. Первые шаги по созданию казахской национальной партии были предприняты в период первой русской буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг..

Февральская революция «была правильно понята и с радостью встречена киргизами, потому что, во- первых, она освободила их от гнёта и насилия царского правительства, и во-вторых, укрепила у них надежду осуществить свою заветную мечту – управляться самостоятельно»- писал соратник Ахмет Байтурсынов. [10, С.15]

21-28 июля 1917 года в Оренбурге состоялся I Всеказахский съезд, на который прибыли делегаты от Акмолинской, Семипалатинской, Уральской, Семиреченской, Ферганской областей и Бокеевского ханства. Председателем съезда был Х. Досмухамедов. Съезд рассмотрел 14 вопросов: форма государственного управления, автономия в казахских областях, земельный вопрос, народная милиция, земство, просвещение, суд, религия, женский вопрос, подготовка в учредительное собрание депутатов из казахских областей, Всероссийский мусульманский съезд « Шуро-и Ислами», казахская политическая партия, о положении в Семиреченской области, о посылке казахов на съезд федералистов всей России, а также в учебную комиссию. По всем вопросам были приняты конструктивные решения. [4, С.65] Также на этом съезде было решено создать партию «Алаш». В его решении говорилось: « Признавая образование казахской партии необходимым, съезд поручает представителям от казахов во Всероссийском мусульманском совете выработать программу этой партии, причём в основу политической программы должно быть принято требование демократической федеративной парламентской республики». [4, С.79]

21 ноября 1917 года в газете « Казах» была опубликована программа партии, составленная А. Бокейхановым, А. Байтурсыновым, М. Дулатовым, И. Гумаровым, Т. Жаждибаевым, А. Бирмекановым и состоявшая из 10 параграфов. [4, С. 83 ]

В ней Россия провозглашалась демократической, федеративной республикой, где субъекты федерации « автономны и управляются самостоятельно». Государственное устройство России должно включать Учредительное собрание, Государственную Думу, Президента, Совет Министров. Выборы органов государственной власти должны быть прямыми, равными, тайными. Автономия казахов на принципах равенства с другими народами федерации. Провозглашались демократические ценности: равноправие, неприкосновенность личности, свобода слова, печати и союзов. Религия отделялась от государства. Все народы равны перед судом, суд каждого народа должен быть соответствовать обычаям. Также в программу были включены вопросы народного образования, землепользования. Такая программа обеспечила партии «Алаш» широкую популярность.

Как видно из последующих событий, партия « Алаш» попыталась воплотить в жизнь вековые мечты казахского народа о воссоздании национального государства, распавшегося в Х VIII веке.

26 ноября в Коканде открылся IV Чрезвычайный краевой мусульманский съезд, где в числе активных участников был и Бокейханов. 27 ноября была принята резолюция об образовании Туркестанской автономии ( Туркестан Мухтариати). Эта автономия из-за того, что не приняла условий Советской власти, 5-7 февраля 1918 г. была разгромлена.

5-13 декабря 1917 г. в Оренбурге состоялся ІІ Всеказахский съезд. В качестве основного на нём обсуждался вопрос о создании казахской автономии. Доклад об автономии сделал А. Бокейханов. После обсуждения доклада, съезд единогласно постановил образовать автономию казахских областей и присвоить ей имя « Алаш». Был образован временный народный совет « Алаш-Орда» из 25 человек. Следуя образцам национальной истории, казахская либерально-демократическая интеллигенция в соответствии с названиями Алтын Орда, Ак Орда, Кок Орда дала название правительству автономии Алаш именно такое название. Слово «Орда» в древнетюркском и монгольском языках имеет значение « центр, ставка».

Местом пребывания Алаш-Орды бал определён г ород Семипалатинск. На должность главы правительства был избран А лихан Бокейханов.

Первое время лидеры Алаш-Орды контактировали с Советской властью. Они добивались взаимного признания автономии Алаш и Советской власти. Но этого не произошло. В июне 1918 г. Алаш-Орда приняла постановление, где говорилось, что «на территории, подвластной Алаш-Орде декреты Советской власти объявлялись недействительными». [4, С.97]

Какова же была позиция Бокейханова в эти годы? Он вынужден был отказаться от активной политической и государственной деятельности. Он считал противозаконной и террористической акцию Ленина и большевиков по захвату власти. Поскольку идея автономии не отвергалась Советской властью, Бокейханов счёл для себя возможным на легальной основе работать в сфере культуры. Но даже сугубо культурническая деятельность А. Бокейханова и других его соратников, поднявшихся на гребне роста национального самосознания, была расценена не просто как оппозиция и инакомыслие, а как «контрреволюционная борьба против советской власти», за что и был впоследствии репрессирован в 1937 г.

Личность Алиханова Бокейханова занимает особое место в истории Казахстана. Оно оставило неизгладимый след в истории национально-освободительного движения казахского народа. Он и другие лидеры национальной интеллигенции сумели сформировать дух свободы, борьбы за единство и сохранение государственности.

Ещё в 1911 году известный общественный деятель, депутат Гоударственной Думы Российской империи Бахытжан Каратаев сказал, что только «Алихан Бокейханов достоин быть лидером казахского народа». [9, С. 9] Его ценили, признавали лидером народа такие выдающиеся личности как Ахмет Байтурсынов, Мухтар Ауэзов, Мыржакып Дулатов, Шакарим Кудайбердиев и другие. В качестве лидера казахского народа он был признан и в росийском обществе, российской прогрессивной интеллигенцией. Поэтому, учитывая, что Алихан Букейханов стоял у истоков возрождения нашей национальной государственности, если допустимо говорить о месте, значении и вкладе великих личностей в нашей истории, то эта личность нами должна восприниматься наравне с Абылай ханом, Кенесары, Кереем и Жаныбеком.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

2. Алихан Бокейханов. «Избранное». А., Казахская энциклопедия, 1995.

3. Абылгожин Ж.Б. История Казахстана: « белые пятна». А., 1991.

4. Алаш-Орда: сборник документов. /Сост. Н. Мартыненко/ А., 1992.

5. Артыкбаев Ж.О. «История Казахстана» А, 1999.

6. Абдакимов А. « История Казахстана /с древнейших времён до наших дней/. Астана, 1999.

7. Кан Г.В. « История Казахстана». А, 2002.

8. Қ. Сәдуакасов «Әлихан әлемі»/Егемен Қазақстан, №55(2878) 24.03.2016 С.5

9.Б әкір Ә. «Ұлт ұлы» /Егемен Қазақстан, №44 (28772) 5.03. 2016 С.9

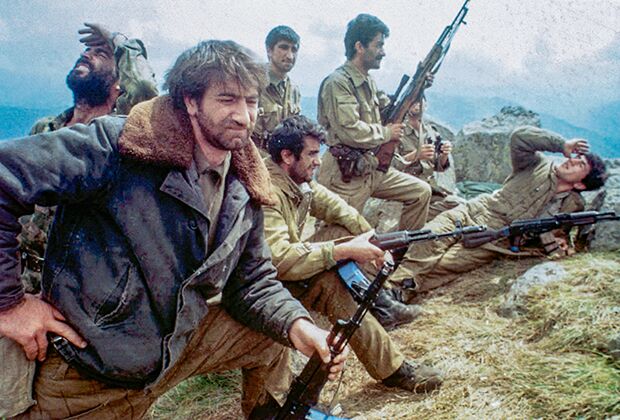

«Никакого сочувствия, одна злоба» Российские ветераны карабахской войны — о погибших товарищах и непримиримых врагах

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

30 лет назад, 19 декабря 1991 года, начался вывод внутренних войск тогда уже российского МВД из Нагорного Карабаха, а 27 декабря из Гянджи вылетел последний самолет с военными. Незадолго до этого командование внутренних войск пообещало, что часть военных все же останется в регионе до нормализации обстановки. Но в последний момент решение изменили, и ситуация в Карабахе начала стремительно накаляться. Ведь именно внутренние войска на протяжении нескольких лет сдерживали противоборствующие стороны, находясь меж двух огней на самом острие конфликта. Они защищали мирное население, попадали в засады и теряли товарищей. Но в России карабахские события официально не признаны войной, и российские ветераны не получили статуса участников боевых действий. «Лента.ру» пообщалась с бывшими миротворцами и узнала, какой ценой им удалось добиться худого мира в Нагорном Карабахе.

Неназванная война

Карабахский конфликт по-разному выглядел не только в глазах противоборствующих сторон — армян и азербайджанцев. Восприятие той войны различается и у бывших советских военных, которых отправили в горячую точку трещавшего по швам СССР, чтобы восстановить мир и порядок. Шли годы, а солдаты, ставшие за это время российскими, так и оставались в регионе, хотя к тому моменту уже было очевидно, что им не под силу установить здесь мир. Они и сами уже толком не понимали, что они делают в Закавказье, где вместо братских советских республик появились независимые государства с массой претензий друг к другу.

В феврале 1988 года в Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и Армянской ССР прошли массовые митинги с требованием присоединить область к Армянской ССР. Тогда же произошли первые массовые столкновения между азербайджанцами и армянами.

Во время трагических событий в Сумгаите в этот город был переброшен полк внутренних войск МВД СССР. По оперативным данным, в ходе подавления беспорядков пострадало более 270 военных, было убито несколько участников беспорядков. Но решительные действия военных все же позволили положить конец насилию в городе.

В тот же период в Нагорный Карабах был введен и 28-й специальный моторизованный батальон внутренних войск — силовики несли службу в Агдаме и Шуше. На пике конфликта численность батальона доходила до 10 тысяч человек. Однако с распадом СССР, в конце 1991 года, начался вывод советских войск из зоны конфликта. Последнее подразделение покинуло Нагорный Карабах 26 декабря.

С распадом Советского Союза ситуация в зоне конфликта стала неконтролируемой. Начался переход к полномасштабной войне. При этом в зоне конфликта оставались армейские части, подчинявшиеся уже российскому командованию — 366-й гвардейский мотострелковый полк и 622-й отдельный батальон химической защиты. Личный состав был фактически заблокирован местным населением. Но в марте 1992 года и они покинули Нагорный Карабах.

Для Александра Гарина, тогда командира 793-го транспортно-боевого вертолетного полка, в самом начале конфликта было все ясно и понятно — военнослужащие на своей земле защищали своих граждан. Но от кого? «От иностранного влияния, наверное. Мы ведь считали их братскими народами, они для меня и сейчас братские. И нас, военных, видимо, воспринимали как своих. По крайней мере не было такого, как в первую чеченскую войну, когда солдат, грузивший боеприпасы на борт, в глаза пилотам говорил: вот отслужу и уйду на ту сторону, вас убивать. Такого тогда представить было нельзя, как бы не враждовали они друг с другом», — разводит руками ветеран.

Последствия войны в Нагорном Карабахе

Фото: Laski Diffusion / East News

Для него и армяне, и азербайджанцы остались своими. «В Степане (жаргонное название Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики) муку разгружали. Там даже хлеба не было. Помню, подходит местный дедушка: батон принес старый, заплесневелый — меняться. Больше у него ничего нет. Хотел керосина, родственник у него болел, греться надо было. Мы ему так, конечно, керосина отлили. Не вопрос — для нас он был не чужим», — уверенно говорит летчик.

А для Сергея Шатько, служившего в правительственной связи Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР, в 1992-м году уже было все по-другому. «Война нас встретила сразу. Только мы въехали в Шушу, как увидели пятиэтажку, у нее в торце обугленная дыра, в дыру видна квартира, выжженная изнутри. Снаряды снесли рамы, окна висели наружу. И мертвящая тишина, ни звука. В городе как будто уже никто не жил, его убили. Таким я запомнил Нагорный Карабах, начало войны», — говорит он.

Тишину вскоре разорвали звуки снарядов — начались ежедневные обстрелы Шуши. Шатько уже не строил иллюзий — мира на этой земле в ближайшие годы не будет.

Никакого сочувствия друг к другу они не проявляли, одна злоба. Если видишь горящие села, то о каких братских народах можно говорить?

«Советский Союз уже перестал существовать, мы были лишними на той войне, — продолжает собеседник «Ленты.ру». — С другой стороны, мы были полезными для них — армяне и азербайджанцы хотя бы пленными обменивались и как-то держали связь через нас. А в остальном был бардак и постсоветский сюр. Мы наблюдали азербайджанское ополчение — ко мне подошли как-то два ополченца и попросили: солдат, научи нас автомат чистить, кроме тебя некому. Я тогда уже не удивился, насмотрелся на то, как их сбродные «военные» своих офицеров на три буквы посылали. Какое там обучение и дисциплина. Один, правда, сказал, что сам приехал — автомат купил на рынке. Они были идейные: родину защитить, армянам отомстить, хотя вряд ли у всех был повод для мести».

Солдаты Вооруженных сил Азербайджана заняли участок на границе с Арменией возле города Кедабек, 1 сентября 1992 года

Фото: Roman Poderni / AP

Советские миротворцы

«Впереди в «буханке» (автомобиль УАЗ-452 — прим. «Ленты.ру») рядом с водителем сидел лейтенант-азербайджанец. Обоих убило сразу — выстрелом из гранатомета, — рассказывает Игорь Шельменков, в 1991-м году — заместитель командира взвода оперативного полка внутренних войск. — Мы были суточным нарядом, ехали сменять караул. Такое частенько бывало: сначала из гранатомета по машине, потом добивали стрелковым. В тот раз так случилось с нами».

Советские военные осматривают машину, подорвавшуюся на мине в Нагорном Карабахе

Фото: Сергей Титов / РИА Новости

В 1980-е годы в диковинку были многие слова, которые потом станут привычными. Редко кто говорил про миротворцев, но внутренние войска Министерства внутренних дел (МВД) СССР входили в Нагорно-Карабахскую автономную область (НКАО) именно для того, чтобы прекратить межэтнический конфликт. Солдаты и офицеры должны были стать живым щитом, который бы разделил враждующие народы.

Шельменков считает, что ему повезло. Стрелявшие из гранатомета по «буханке» какое-то время поливали разорванный автомобиль и раненых огнем, но не решились спуститься вниз, чтобы добить солдат.

«Солдата рядом убило уже пулей — вошла под мышку, между пластинами. Мне покалечило руки и ноги, но мы вывалились из машины, заняли оборону, — продолжает он. — Поняли, что нападавшие ушли, перетащили труп водителя с переднего сиденья, я сел за руль. Какое-то время ехали, пока бензин не кончился. Потом пошли пешком, вышли на наших, они выдвинулись навстречу — искать нас. Я увидел людей и тут только потерял сознание. Очнулся уже в помещении. Свет. Боль».

Во время обстрела на улицах села Мехмана, Нагорный Карабах, 21 сентября 1992 года

Фото: Литвин Олег / ТАСС

Войдешь в чайхану, все приветливо здороваются, а кто-то отвернется и фыркает себе что-то под нос. Что мы ему не так сделали? Просто их раздражала форма, советские солдаты

В этом коротком бою для Игоря закончился карабахский конфликт. А вскоре «закончился» и Советский Союз. «Меня сначала привезли в госпиталь в Файзули, оттуда — на БТР в Степанакерт, потом — в Москву, там я и очухался. Месяц пролежал, прошел отделение гнойной хирургии и травматологию. Выписали, могли комиссовать, но тогда было стыдно приходить из армии с белым билетом. Я попросился в часть. Ее уже вывели в Благовещенск, месяц дослуживал. Ну как дослуживал — дали отпуск на это время. В декабре в райкоме партии вручили орден. И вскоре распался СССР», — перечислил Шельменков вехи своей жизни.

Затем была служба в транспортной милиции, откуда его сократили под тем предлогом, что он почти такой же ветеран, как прошедшие чеченскую кампанию. Участников боевых действий, не прошедших восстановления после посттравматического стрессового синдрома, нередко не глядя записывали в психи.

Негласное распоряжение было — избавиться от тех, у кого крыша едет. Но никакой экспертизы не было. Просто предлагали уволиться. Мне так и объясняли: ты же как эти, с поехавшей кукухой

Сравнивают себя с участниками боевых действий на Северном Кавказе «карабахцы» не только потому, что прошедшие Чечню ближе им по возрасту. Но и из-за того, что в 1990-е годы также было непонятно — как назвать войну, которая фактически есть, а юридически — нет.

Прерванный полет

«Я был ведущим в тот день, но Сергей Владимирович [Воеводин, командир экипажа] ушел первым, загрузился раньше, — вспоминает события 12 мая 1992 года Александр Гарин, тогдашний командир 793-го транспортно-боевого вертолетного полка. — Слышу по внешней связи: «Пожар, внимание на табло!» Но иногда такое бывает, срабатывает речевой информатор, летчик случайно нажал кнопку сброса команды и не заметил. Мы взлетели, идем по курсу, правый пилот кричит: «Командир, смотри какой костер пастухи зажгли!» Внизу, правда, все пылает. Вызываю Воеводина — в эфире молчание».

На подходе к Еревану запрашиваю теперь уже диспетчера — выходил экипаж на связь? Ответ: нет. Значит, точно сбили. Уже надежды не осталось

В сбитом Ми-26 бортовым техником летел Григорий Местяшов. «У мужа тогда после полетов волосы начали седеть на висках. Ему 32 всего было», — вспоминает его жена, Анастасия Местяшова. Она берет паузу, чтобы собраться и продолжить. У нее свои воспоминания о Телави — грузинском городке, известном по советской комедии «Мимино».

Азербайджанская ССР, Ханларский район. Старший лейтенант Павлов (справа) получил ранение во время облета вооруженной группировки Народного фронта Азербайджана

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

По какой-то иронии судьбы именно там, в Алазанской долине, базировался 793-й отдельный транспортно-боевой вертолетный полк, летчики которого внезапно для себя оказались на войне. В периферийной Нагорно-Карабахской области, о которой мало кто слышал до этого, вспыхнул конфликт. Стороны быстро перешли от дубинок и двустволок к использованию артиллерии и авиации. Так что к начале 1990-х ничто не напоминало трогательных сцен дружбы представителей двух народов. На Кавказе шла война.

Как-то раз он возвращается и рассказывает: столько беженцев набилось в вертолет, в грузовую кабину, что они двери закрыть не могли. А вертолет огромный — Ми-26…

Стоявший в Телави 793-й был, наверное, самым боевым вертолетным полком Советской армии — его летчики водили краснозвездные машины над Конго, Индонезией, Марокко, Алжиром, Лаосом, Румынией, Сомали и Афганистаном. Всюду, куда партия и правительство считали нужным перебросить для выполнения интернационального долга. Последней же войной при СССР оказался Нагорный Карабах — конфликт внутри огромной страны, которая на пике могущества могла посылать войска и помощь за тысячи километров от своих границ.

Жизнь для военных, их жен и детей изменилась уже в конце 1980-х — сначала землетрясения в Спитаке и Ленинакане, как будто они стали предвестниками грядущих потрясений. Затем ночные обстрелы гарнизона грузинскими националистами, пикеты с плакатами «Оккупанты — вон!».

«Первого из наших сбили в марте 1992 года, Советский Союз тогда уже распался, — вспоминает Анастасия Местяшова с волнением. — Ми-26 вез беженцев-армян. Вертолет разломился в воздухе, кабина упала в горы, пассажиры погибли. Экипаж выжил. А Гришу сбили в мае…» В вертолет с бортовым номером «63» «желтый» 12 мая попала ракета, машина упала в районе села Вазашен. Погибли шесть человек — стажер, пять членов экипажа, в том числе и муж Анастасии — Григорий.

От тех лет у Местяшовой остались несколько фото и документов. На одном снимке ее муж — 32-летний капитан в летной куртке, улыбается, в руках у него флаг «веселый Роджер» с черепом и скрещенными костями — трофей, отобранный у боевиков в Баку. И протокол постановления офицерского собрания части: «Семьи погибших членов экипажа оказались в тяжелом материальном положении (…). Ходатайствовать перед местными органами власти о внеочередном предоставлении квартиры семье (…) погибшего при выполнении боевого задания».