О чем спорят братья красовы

Анализ повести «Деревня» (И.А. Бунин)

Автор: Guru · Опубликовано 02.06.2021 · Обновлено 12.07.2021

Первая русская революция 1905-1907 годов оказала серьезное влияние на литературное творчество Ивана Алексеевича Бунина. Многие его произведения обрели социальную направленность, писатель размышляет над историей русского народа и теперешним положением простых людей, пытаясь понять, что ожидает крестьян в будущем. Повесть «Деревня», созданная Буниным в 1910 году, сочетает в себе философские и национальные аспекты, став одной из первых крупномасштабных историй, написанных автором.

Общая характеристика произведения

Иван Алексеевич работал над повестью «Деревня» на протяжении 10 лет, с 1900 по 1910 год. Перед читателями предстает несомненная обреченность русской провинции в начале 20-го века, в то же время автор весьма ярко и выразительно описывает патриархальный строй, который уже постепенно вытесняется наступившей новой эпохой. Сельская местность в этом произведении кажется настоящим царством безысходности, голода и неминуемого вымирания.

Бунин поставил перед собой цель показать подлинный облик русского народа без каких-либо прикрас. Писатель отразил в повести то, что довелось созерцать ему самому, в произведении демонстрируется нищета крестьян, их крайняя косность и нежелание что-либо менять в жизни, равнодушие и жестокость по отношению к другим людям.

Основной темой данной истории становятся рассуждения о том, кто именно виновен в печальном положении деревенских жителей. Один из центральных персонажей произведения, носящий имя Кузьма Красов, уверен в том, что на несчастных земледельцах не лежит никакой вины. В то же время Тихон Красов, брат Кузьмы, полагает, что именно крестьяне несут ответственность за убогость и беспросветность собственного существования.

Тихон становится в повести воплощением разумного и предусмотрительного сельского хозяина нового времени, а Кузьма является интеллигентом, пытающимся найти объяснение сложившейся ситуации. При этом Иван Алексеевич считает, что крестьяне все же сами виноваты в своих страданиях, однако писатель не предлагает никаких конкретных мер для улучшения жизни народа.

Композиция повести

События развиваются в деревне, именуемой Дурновка и ставшей собирательным образом множества подобных селений. Данным названием автор подчеркивает то, насколько неразумным является все существование крестьян.Повесть делится на три части. В первой из них главным героем выступает Тихон Красов, во второй внимание писателя сосредоточено на его брате Кузьме, в заключительной составляющей произведения Бунин подводит итоги жизни каждого из родственников. В их судьбах отражаются многочисленные проблемы российской деревни, причем братья во многом полностью противоположны друг другу.

Тихону, родившемуся в семье крепостных крестьян, удается стать состоятельным человеком и обладателем поместья. Мужчина нисколько не сомневается в том, что основной жизненной ценностью являются деньги, он тратит всю свою энергию и смекалку на увеличение собственного капитала. Однако брат Тихона Кузьма является совершенно иным, он с горечью раздумывает о том, что ожидает в дальнейшем Россию, его искренне огорчают невежество, крайняя бедность и отсталость крестьян.

Образы братьев Красовых

Демонстрируя читателям личность Кузьмы Красова, Иван Алексеевич показывает в образе этого персонажа зарождающиеся качества новой психологии народа. Кузьма, раздумывая о лени и неразвитости обитателей села, приходит к выводу, что, помимо нелегких обстоятельств, и сами люди виновны в том, что они ведут едва ли не животное существование.

При этом Тихон, напротив, является человеком предусмотрительным и расчетливым, который всегда думает главным образом о собственном благе. Тихон прибегает к любым способам ради обогащения, но и его охватывает глубокое отчаяние, когда он размышляет о будущем родной страны.

Братья постоянно спорят между собой, и в их разговорах писатель показывает и темные, и светлые составляющие бытия мужиков, отражая полнейший упадок и деградацию мира крестьян. В последней части повести Тихон и Кузьма, жизненный путь которых уже приближается к завершению, испытывают настоящее отчаяние. Кузьма страдает от одиночества, а Тихон переживает из-за отсутствия наследников и крушения привычного для него деревенского уклада. Невзирая на всю несхожесть братьев, оба чувствуют себя лишними и никому не нужными в окружающей жизни.

Восприятие Буниным революционного движения

В данном произведении Иван Алексеевич дает четкую и объективную оценку современной ему России. Автор подчеркивает, что те, кого в те времена называли «бунтовщиками», являются неумными, ограниченными и грубыми людьми, не получившими никакого воспитания. По мнению Бунина, все их попытки каким-либо образом улучшить положение вещей обречены на провал, поскольку эти люди не могут ничего изменить в собственном сознании и мироощущении, которое остается застывшим и косным. Деревня, которую автор демонстрирует читателям, представляет собой весьма печальное зрелище.

Крестьянство в повести

Бунин откровенно демонстрирует все крайне неприятные качества, присущие мужикам, в частности, рукоприкладство по отношению к женам и детям, безжалостное обращение с животными, непрекращающееся злоупотребление алкоголем. Многие из жителей Дурновки абсолютно не осознают, что происходит вокруг них, они не в силах воспринять никаких новых впечатлений.

В селении обитает некий Серый, существующий в условиях полнейшей нищеты, несмотря на наличие у этого человека немалого количества земли. Не желая трудиться, крестьянин живет в нетопленной избе, а его дети опасаются света, привыкнув находиться в темноте.

В образе одной деревни автор представляет всю Россию. Иван Алексеевич полагает, что мужики способны лишь на стихийный бунт, который в любом случае не приведет ни к каким результатам. Бунин упоминает о том, что однажды обитатели уездных сел принялись протестовать, но их действия ограничились только сожжением нескольких усадеб.

Заключение

Многие упрекали писателя в нелюбви к народу и в том, что ему фактически не знакома реальная жизнь крестьян. Однако на самом деле Иван Алексеевич никогда не написал бы столь правдивого и пронзительного произведения, если бы искренне не болел за мужиков и родную страну. При этом в повести Бунина отчетливо отражается то, что не позволяет простым русским людям полноценно развиваться и двигаться вперед.

Анализ творчества Бунина и его стихотворений о Родине

Творческий путь выдающегося русского писателя Ивана Алексеевича Бунина условно делится на две части, как и его личная судьба. Творчество и жизнь писателя были связаны с Россией до 1920 года, а по 1953 год он находился в эмигрантском изгнании.

Для раннего творчества Бунина характерны интеллектуальные и художественные искания, которые отличались особой интенсивностью. Бунин сделал новые эстетические открытия в русской литературе, ему были присущи жанровые эксперименты и постоянное обновление образного мышления.

Природа

Для эмоционального усиления Бунин в рассказе «Кавказ» использует пейзаж – холодный московский и солнечный южный. Особое место занимает природа в творчестве Бунина. Сочинение по одному из его произведений можно также посвятить значению пейзажа. Но наиболее яркую роль изображение природы играет в рассказе «Антоновские яблоки». Запах спелых яблок, заброшенная усадьба и воспоминания автора – это то, что позволяет читателю окунуться в атмосферу русской деревни.

Природные явления в прозе и поэзии Бунина неразрывно связаны с чувствами и ощущениями героев. В стихотворении «Одиночество» читатель встречает такие слова, как «ненастье» и «тоска», «дождь» и «серая мгла». И читатель, изучая это поэтическое произведение, глубоко проникается чувствами героя, оказавшегося в полном одиночестве в холодную дождливую погоду.

Смотреть галерею

Творчество И. А. Бунина. Размышления о России в повести И. А. Бунина «Деревня».

Творчество И. А. Бунина

Размышления о России в повести И. А. Бунина «Деревня»

Размышления о России в повести И. А. Бунина «Деревня».

: показать, что нового вносит Бунин в традиционную для русской литературы тему; разобраться в авторской позиции.

Повесть «Деревня» написана в 1910 году

уже известным, сложившимся писателем. В произведениях 10-х годов усиливается эпическое начало, философские размышления о судьбах России, о «душе русского человека». В повестях

«Деревня» и «Суходол»,

в рассказах

«Древний человек», «Веселый двор», «Захар Воробьев», «Иоанн Рыдалец», «Чаша жизни»

и др.

Бунин ставит задачу отобразить главные, как он считает, слои русского народа — крестьянство, мещанство, мелкопоместное дворянство, и наметить исторические перспективы страны.

Тема деревни и связанные с ней проблемы русской жизни были основными в нашей литературе на протяжении целого столетия.

—

В произведениях каких писателей поднимается тема деревни?

Достаточно вспомнить Тургенева («Записки охотника», Отцы и дети»), Толстого («Утро помещика», «Война и мир», Анна Каренина», «Власть тьмы»), Чехова («Мужики», «В овраге», «Крыжовник»).

—

Каков сюжет повести?

В повести

нет чёткого сюжета. Повествование строится на чередовании жанровых картин, сцен обыденной деревенской жизни, портретных зарисовок мужиков, описании их жилья, выразительных пейзажей.

—

В чём особенности повествования, авторской позиции?

Все эти сцены, картины, эпизоды показаны сквозь призму субъективного восприятия братьев Тихона и Кузьмы Красовых. Деревня видится, главным образом, глазами этих персонажей.

Картина деревенской, да и вообще российской жизни вырисовывается из их бесед, споров, реплик.Таким образом достигаетсяобъективность рассказа.Прямой авторской оценки нет, хотя иногда она явно выступает из реплик героев.Тихон с раздражением заключает:«Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынкы не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду», и его мысли сливаются с взглядом и мнением автора. Мысль о всеобщем обнищании и разоренье мужиков проходит через многие эпизоды.

—

Как Бунин изображает деревню? Приведите примеры описаний.

Общий

тонизображения, общийколорит повести мрачен и уныл.Вот описание зимы в деревне:«За вьюгами подули по затвердевшему серому пасту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах»; «Утро было серое, с жестким северным ветром. Под затвердевшим серым снегом серой была деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле изб — лили помои, выкидывали золу»; «Солнце село, в доме с запущенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно»(гл. III).

—

Какими видятся автору жители деревни, дурновцы?

Посреди Дурновки стоит изба наиболее нищего и бездельного мужика с выразительной кличкой Серый. Эта кличка под стать общему серому колориту деревни, всей серой жизни дурновцев.

«Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бечевой».Темная его изба «неприятно чернела», «была глуха, мертва», это «почти звериное жилье» (гл. III). Теснота, мрак, вонь, холод, болезни. Жуткий крестьянский быт и нечеловеческие нравы — отвратительная жизнь. Где же здесь любовь к России?

Жители деревни ленивы, апатичны, равнодушны, жестоки друг к другу. Они разучились хозяйствовать на земле, вообще отвыкли работать. Серый, например, «будто всё ждал чего-то», сидел дома, «поджидая малостей от Думы», «шатался от двора к двору» — норовил попить-поесть на дармовщинку.

— Как соотносятся понятия «деревня» и «Россия» у Бунина?

Деревня у Бунина — модель России.

«Да она вся — деревня, на носу заруби себе это! — выделяет Бунин курсивом. Размышления о деревне — размышления о судьбе народа, о национальном характере, о судьбе родины.Бунин развенчивает славянофильский миф о «богоизбранности» русского народа.Ужас жизни в том, что масса прекрасных задатков искалечена, изуродована.Бунин не злорадствует, глубоко переживает за Россию, сочувствует ей.Он не зовет в прошлое, не идеализирует крестьянина, патриархальные устои.В его «Деревне» — боль и страх за судьбу родины, попытка понять, что несёт новая, городская, буржуазная цивилизация России, народу, отдельному человеку.

—

Какое место в повести занимают образы Тихона и Кузьмы Красовых?

На примере судьбы братьев Красовых Бунин показывает

«светлые и тёмные, но почти всегда трагические основы жизни, две стороны национального характера. Кузьма — изломанный жизнью неудачник, покинувший деревню, после долгих скитаний устроившийся конторщиком в городе, поэт-самоучка, свободное время отдает «саморазвитию… чтению то есть».Тихон — хозяин, сумевший выкупить дурновское имение. Строгий, волевой, жёсткий, властный человек, он «ястребом следил за каждой пядью земли». В разговорах, в спорах братьев раскрываются взгляды на Россию, на её перспективы. Братьев Красовых объединяет ощущение обречённости деревни.

Тихон Ильич говаривал:

«Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей ввиду: своего я тебе трынки не отдам! Кузьма же не разделяет его гордости: «Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! (…) не хвалитесь вы, за-ради Бога, что вы — русские. Дикий мы народ!»И добавляет:«Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи!» Потенциальное богатство — чернозём — остаётся лишь чёрной жирной грязью, а «избы — глиняные, маленькие, с навозными крышами», даже в богатых дворах — убожество: «грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки крохотные, и в жилой половине избы… темнота, вечная теснота…».(гл. II).

—

О чём спорят братья Красовы?

Споры братьев касаются разных сторон жизни: истории, литературы, политики, обычаев, нравов, быта и т. д. Для обоих характерны философские размышления о смысле жизни, о цели её. Оба уже немолоды, пора подводить итоги, а они неутешительны.

«Пропала жизнь, братуша! — говорит Тихон. — Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, а она взяла да и истаскала его наизнанку… Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить, — праздника, мол, дождусь, — а пришёл праздник — лохмотья одни остались… Так вот и я… с жизнью-то своей. Истинно так!»

—

Есть ли в повести светлые образы?

Эпизодически появляются в повести привлекательные персонажи: Однодворка и её юркий и сообразительный сын Сенька, безымянный мужик «с чудесным добрым лицом в рыжей бородке», который восхитил Кузьму своей внешностью и своим поведением, странник Иванушка, молодой крестьянин возница — «оборванный, но красивый батрак, стройный, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами». По самому тону описания понятно, каковы идеалы человека из народа, каковы симпатии автора.

Поэтически изображена Молодая. Она хороша даже в уродливом крестьянском наряде, скромна и стыдлива, ласкова и отзывчива.

—

Каково значение образа Молодой?

Образ Молодой (Евдокии) несёт

символическую нагрузку.Она олицетворяет Россию.Судьба Молодой трагична: от безвыходности она идёт замуж за дурака, хама и лентяя Дениску. Свадьба, скорее, похожа на похороны: «все угорели».

Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно — от вьюги, низких сводов и решёток в окошечках»; рука Молодой, казавшейся в венце ещё красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья…»

Сценой свадебного «поезжанья» заканчивается «Деревня». Эта сцена — аллюзия на гоголевскую Русь-тройку: свадебный поезд, несущийся в сумерках среди страшной вьюги «в буйную темную муть».

ВЫВОД:

Русский характер, русский народ в массе своей предстаёт как богатая, но невозделанная почва. Талантливость, наивность, непосредственность соседствуют с непрактичностью, бесхозяйственностью, неумением приложить свои силы к настоящему делу, с неразвитостью сознания. Но безысходности в восприятии Бунина нет. Наряду с косностью и беспросветностью жизни передается и состояние всеобщего недовольства, ожидание перемен, стремление как-то изменить свою судьбу и судьбу страны. Мир бунинской деревни трагичен, но светел, прежде всего чувствами, переживаниями самого автора.

Повесть Бунина была высоко оценена критикой. Многие увидели в ней «глубоко пессимистическое, почти отрицательное», «безотрадные и отвратительные краски».

М. Горький (из письма к И. А. Бунину, 1910):

«Конец «Деревни» я прочитал — с волнением и радостью за Вас, с великой радостью, ибо Вы написали первостепенную вещь. Это — несомненно для меня: так глубоко, так исторически деревню никто не брал. (…) Я не вижу, с чем можно сравнить Вашу вещь, тронут ею — очень сильно. Дорог мне этот скромный, скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее — и все это ново. Так еще не писали. (…)

Не считайте моих речей о «Деревне» приподнятыми и преувеличенными, это не так. Я почти уверен, что московские и петербургские всех партий и окрасок иваны непомнящие и незнающие, кои делают критические статьи для журналов, — не оценят «деревни», не поймут ни существа, ни формы её. Угроза, скрытая в ней, тактически неприемлема как для левых, так и для правых, — угрозы этой никто не заметит.

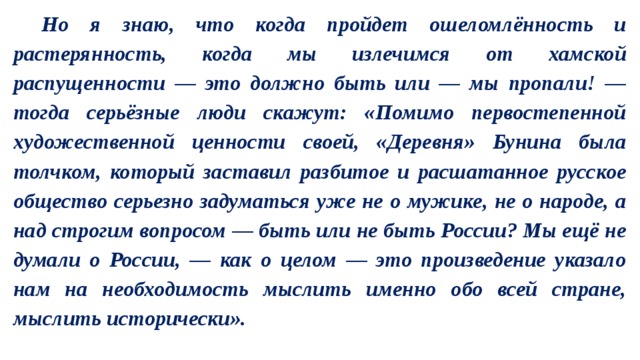

Но я знаю, что когда пройдет ошеломлённость и растерянность, когда мы излечимся от хамской распущенности — это должно быть или — мы пропали! — тогда серьёзные люди скажут: «Помимо первостепенной художественной ценности своей, «Деревня» Бунина была толчком, который заставил разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России? Мы ещё не думали о России, — как о целом — это произведение указало нам на необходимость мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически».

1. Перечитать рассказ «Господин из Сан-Франциско».

2. Найти образы-символы

, определить их значение.

3. Определить роль эпизодических лиц.

Ностальгия

Чем ближе Бунин приближался к дате своей смерти, тем больнее ему было испытывать отдаленность от России. В последние годы он интересовался исключительно культурой и литературой страны, из которой вынужден был бежать после революции. Для творческой работы на тему «Образ России в рассказах Бунина» в качестве первоисточника могут служить произведения, в которых родина даже не упоминается. Ведь тоска русского эмигранта – это и есть обратная сторона любви к России.

Смотреть галерею

Для написания сочинения на подобную тему подойдет рассказ «Париж». Два одиноких человека встречаются в столице Франции. Они чужие в этом городе. Но они находят друг друга. Счастье их, впрочем, продолжается недолго. Герой умирает. В конце рассказа у читателя создается впечатление, что его возлюбленная перенести утрату не сможет, потому как вдали от родины любая боль ощущается во сто крат сильнее.

«Родина»

А это стихотворение наглядно показывает, насколько сильной и непобедимой была любовь Бунина к России. Именно в этих строках раскрываются те многогранные чувства, которые испытывал поэт по отношению к своей родной земле. Обстоятельства жизни не позволили ему прожить всю жизнь в России, и это только подчеркнуло для него ценность Родины и раскрыло его близость с Россией и ее народом. Бунину близки все ее традиции и обычаи, дух России для него всегда был главной темой в творчестве, и он пытался раскрыть эту тему с разных сторон.

Детство Бунина

Бунин, потомок знатной, но обедневшей фамилии, появился на свет в 1870 году. Детство свое он провел в Орловской губернии, «плодородном подстепье», среди хлебов, цветов и трав.

Его воспитанием и образованием занималась мать. Именно она приобщила Ивана и других своих детей к русской поэзии. Старший брат Бунина, Юлий, окончивший университет и по политическим мотивам на три года сосланный из столицы в родовое поместье, помог ему полностью пройти гимназический и университетский курсы обучения. Впоследствии Юлий вспоминал, что не прошло и года, как Иван так умственно вырос, что он мог с ним почти как с равным вести беседы на многие темы.

Иван Бунин. (wikipedia.org)

Отец Бунина, веселый, жизнерадостный, но вспыльчивый и расточительный человек, был заядлым охотником. Часто они вместе с сыном совершали длительные прогулки по окрестностям небольшого поместья, участвовали в полевых работах. Иван с детства приобщался к народной жизни. Он очень много читал. От природы наделенный великолепным зрением, тонким обонянием, слухом Бунин остро ощущал божественное великолепие мира. Возможно, именно эта способность помогала ему в дальнейшем делать изумительные пейзажные зарисовки в поэзии и прозе.

Творчество И. А. Бунина. Размышления о России в повести И. А. Бунина «Деревня».

Размышления о России в повести И. А. Бунина «Деревня».

Цели урока: показать, что нового вносит Бунин в традиционную для русской литературы тему; разобраться в авторской позиции.

Просмотр содержимого документа

«Творчество И. А. Бунина. Размышления о России в повести И. А. Бунина «Деревня».»

Творчество И. А. Бунина

Размышления о России в повести И. А. Бунина «Деревня»

Размышления о России в повести И. А. Бунина «Деревня».

Цели урока : показать, что нового вносит Бунин в традиционную для русской литературы тему; разобраться в авторской позиции.

Повесть «Деревня» написана в 1910 году уже известным, сложившимся писателем. В произведениях 10-х годов усиливается эпическое начало, философские размышления о судьбах России, о «душе русского человека». В повестях «Деревня» и «Суходол», в рассказах «Древний человек», «Веселый двор», «Захар Воробьев», «Иоанн Рыдалец», «Чаша жизни» и др. Бунин ставит задачу отобразить главные, как он считает, слои русского народа — крестьянство, мещанство, мелкопоместное дворянство, и наметить исторические перспективы страны.

Тема деревни и связанные с ней проблемы русской жизни были основными в нашей литературе на протяжении целого столетия.

— В произведениях каких писателей поднимается тема деревни?

Достаточно вспомнить Тургенева («Записки охотника», Отцы и дети»), Толстого («Утро помещика», «Война и мир», Анна Каренина», «Власть тьмы»), Чехова («Мужики», «В овраге», «Крыжовник»).

В повести нет чёткого сюжета . Повествование строится на чередовании жанровых картин, сцен обыденной деревенской жизни, портретных зарисовок мужиков, описании их жилья, выразительных пейзажей.

— В чём особенности повествования, авторской позиции?

Все эти сцены, картины, эпизоды показаны сквозь призму субъективного восприятия братьев Тихона и Кузьмы Красовых. Деревня видится, главным образом, глазами этих персонажей. Картина деревенской, да и вообще российской жизни вырисовывается из их бесед, споров, реплик. Таким образом достигается объективность рассказа . Прямой авторской оценки нет, хотя иногда она явно выступает из реплик героев. Тихон с раздражением заключает: «Эх, и нищета же кругом! Дотла разорились мужики, трынкы не осталось в оскудевших усадьбишках, раскиданных по уезду» , и его мысли сливаются с взглядом и мнением автора. Мысль о всеобщем обнищании и разоренье мужиков проходит через многие эпизоды.

— Как Бунин изображает деревню? Приведите примеры описаний.

Общий тон изображения, общий колорит повести мрачен и уныл. Вот описание зимы в деревне: «За вьюгами подули по затвердевшему серому пасту полей жесткие ветры, оборвали последние коричневые листья с бесприютных дубовых кустарников в логах»; «Утро было серое, с жестким северным ветром. Под затвердевшим серым снегом серой была деревня. Серыми мерзлыми лубками висело на перекладинах под крышами пунек белье. Намерзало возле изб — лили помои, выкидывали золу»; «Солнце село, в доме с запущенными серыми стеклами брезжил тусклый свет, стояли сизые сумерки, было нелюдимо и холодно» (гл. III).

— Какими видятся автору жители деревни, дурновцы?

Посреди Дурновки стоит изба наиболее нищего и бездельного мужика с выразительной кличкой Серый. Эта кличка под стать общему серому колориту деревни, всей серой жизни дурновцев. «Наружность Серого оправдывала его кличку: сер, худ, росту среднего, плечи обвислые, полушубочек короткий, рваный, замызганный, валенки разбиты и подшиты бечевой». Темная его изба «неприятно чернела», «была глуха, мертва», это «почти звериное жилье» (гл. III). Теснота, мрак, вонь, холод, болезни. Жуткий крестьянский быт и нечеловеческие нравы — отвратительная жизнь. Где же здесь любовь к России?

Жители деревни ленивы, апатичны, равнодушны, жестоки друг к другу. Они разучились хозяйствовать на земле, вообще отвыкли работать. Серый, например, «будто всё ждал чего-то», сидел дома, «поджидая малостей от Думы», «шатался от двора к двору» — норовил попить-поесть на дармовщинку.

— Как соотносятся понятия «деревня» и «Россия» у Бунина?

Деревня у Бунина — модель России. «Да она вся — деревня, на носу заруби себе это! — выделяет Бунин курсивом. Размышления о деревне — размышления о судьбе народа, о национальном характере, о судьбе родины. Бунин развенчивает славянофильский миф о «богоизбранности» русского народа. Ужас жизни в том, что масса прекрасных задатков искалечена, изуродована. Бунин не злорадствует, глубоко переживает за Россию, сочувствует ей. Он не зовет в прошлое, не идеализирует крестьянина, патриархальные устои. В его «Деревне» — боль и страх за судьбу родины, попытка понять, что несёт новая, городская, буржуазная цивилизация России, народу, отдельному человеку.

— Какое место в повести занимают образы Тихона и Кузьмы Красовых?

На примере судьбы братьев Красовых Бунин показывает «светлые и тёмные, но почти всегда трагические основы жизни, две стороны национального характера. Кузьма — изломанный жизнью неудачник, покинувший деревню, после долгих скитаний устроившийся конторщиком в городе, поэт-самоучка, свободное время отдает «саморазвитию. чтению то есть». Тихон — хозяин, сумевший выкупить дурновское имение. Строгий, волевой, жёсткий, властный человек, он «ястребом следил за каждой пядью земли». В разговорах, в спорах братьев раскрываются взгляды на Россию, на её перспективы. Братьев Красовых объединяет ощущение обречённости деревни.

Тихон Ильич говаривал: «Я, брат, человек русский. Мне твоего даром не надо, но имей ввиду: своего я тебе трынки не отдам! Кузьма же не разделяет его гордости: «Ты вот, вижу, гордишься, что ты русский, а я, брат, ох, далеко не славянофил! (. ) не хвалитесь вы, за-ради Бога, что вы — русские. Дикий мы народ!» И добавляет: «Русская, брат, музыка: жить по-свинячьи скверно, а все-таки живу и буду жить по-свинячьи!» Потенциальное богатство — чернозём — остаётся лишь чёрной жирной грязью, а «избы — глиняные, маленькие, с навозными крышами», даже в богатых дворах — убожество: «грязь кругом по колено, на крыльце лежит свинья. Окошечки крохотные, и в жилой половине избы. темнота, вечная теснота…». (гл. II).

— О чём спорят братья Красовы?

Споры братьев касаются разных сторон жизни: истории, литературы, политики, обычаев, нравов, быта и т. д. Для обоих характерны философские размышления о смысле жизни, о цели её. Оба уже немолоды, пора подводить итоги, а они неутешительны. «Пропала жизнь, братуша! — говорит Тихон. — Была у меня, понимаешь, стряпуха немая, подарил я ей, дуре, платок заграничный, а она взяла да и истаскала его наизнанку. Понимаешь? От дури да от жадности. Жалко налицо по будням носить, — праздника, мол, дождусь, — а пришёл праздник — лохмотья одни остались. Так вот и я. с жизнью-то своей. Истинно так!»

— Есть ли в повести светлые образы?

Эпизодически появляются в повести привлекательные персонажи: Однодворка и её юркий и сообразительный сын Сенька, безымянный мужик «с чудесным добрым лицом в рыжей бородке», который восхитил Кузьму своей внешностью и своим поведением, странник Иванушка, молодой крестьянин возница — «оборванный, но красивый батрак, стройный, бледный, с красноватой бородкой, с умными глазами». По самому тону описания понятно, каковы идеалы человека из народа, каковы симпатии автора.

Поэтически изображена Молодая. Она хороша даже в уродливом крестьянском наряде, скромна и стыдлива, ласкова и отзывчива.

— Каково значение образа Молодой?

Образ Молодой (Евдокии) несёт символическую нагрузку. Она олицетворяет Россию. Судьба Молодой трагична: от безвыходности она идёт замуж за дурака, хама и лентяя Дениску. Свадьба, скорее, похожа на похороны: «все угорели».

Угарно было и в церкви, угарно, холодно и сумрачно — от вьюги, низких сводов и решёток в окошечках»; рука Молодой, казавшейся в венце ещё красивей и мертвее, дрожала, и воск тающей свечи капал на оборки ее голубого платья. » Сценой свадебного «поезжанья» заканчивается «Деревня». Эта сцена — аллюзия на гоголевскую Русь-тройку: свадебный поезд, несущийся в сумерках среди страшной вьюги «в буйную темную муть».

ВЫВОД: Русский характер, русский народ в массе своей предстаёт как богатая, но невозделанная почва. Талантливость, наивность, непосредственность соседствуют с непрактичностью, бесхозяйственностью, неумением приложить свои силы к настоящему делу, с неразвитостью сознания. Но безысходности в восприятии Бунина нет. Наряду с косностью и беспросветностью жизни передается и состояние всеобщего недовольства, ожидание перемен, стремление как-то изменить свою судьбу и судьбу страны. Мир бунинской деревни трагичен, но светел, прежде всего чувствами, переживаниями самого автора.

Повесть Бунина была высоко оценена критикой. Многие увидели в ней «глубоко пессимистическое, почти отрицательное», «безотрадные и отвратительные краски».

М. Горький (из письма к И. А. Бунину, 1910):

«Конец «Деревни» я прочитал — с волнением и радостью за Вас, с великой радостью, ибо Вы написали первостепенную вещь. Это — несомненно для меня: так глубоко, так исторически деревню никто не брал. (. ) Я не вижу, с чем можно сравнить Вашу вещь, тронут ею — очень сильно. Дорог мне этот скромный, скрытый, заглушенный стон о родной земле, дорога благородная скорбь, мучительный страх за нее — и все это ново. Так еще не писали. (. )

Не считайте моих речей о «Деревне» приподнятыми и преувеличенными, это не так. Я почти уверен, что московские и петербургские всех партий и окрасок иваны непомнящие и незнающие, кои делают критические статьи для журналов, — не оценят «деревни», не поймут ни существа, ни формы её. Угроза, скрытая в ней, тактически неприемлема как для левых, так и для правых, — угрозы этой никто не заметит.

Но я знаю, что когда пройдет ошеломлённость и растерянность, когда мы излечимся от хамской распущенности — это должно быть или — мы пропали! — тогда серьёзные люди скажут: «Помимо первостепенной художественной ценности своей, «Деревня» Бунина была толчком, который заставил разбитое и расшатанное русское общество серьезно задуматься уже не о мужике, не о народе, а над строгим вопросом — быть или не быть России? Мы ещё не думали о России, — как о целом — это произведение указало нам на необходимость мыслить именно обо всей стране, мыслить исторически».

1. Перечитать рассказ «Господин из Сан-Франциско».