О чем рассказывают басни крылова

Суть басен Крылова

В чем суть басен Крылова? Об этом пойдет сегодня речь. Попробую изложить свои мысли на этот счет.

Басни Крылова — это ни что иное, как короткие смешные истории, содержащие мораль, наставление, поучение.

Читая их, в течение 3-4 минут можно увидеть ту или иную черту характера человека, как бы под увеличительным стеклом.

В простой, доступной для понимания, иносказательной форме, используя различные образы, Крылов смело говорит о нравственных пороках общества и человека. В этом их суть.

Впрочем, любая басня — это стих или проза нравоучительного, сатирического характера. Крылов не открыл новый жанр в литературе, он продолжил традиции древнегреческого Эзопа, усовершенствовав тем самым русскую басню.

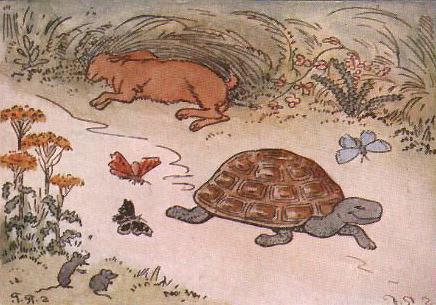

Обычно, действующими лицами в баснях выступают растения, животные и даже вещи.

Это психологический прием проектирования какой-то проблемы на неодушевленные предметы или на животных, позволяющий таким образом говорить о пороках, о которых не принято говорить.

Юмор в баснях

Басни Крылова всегда носит юмористический, порою сатирический характер, они проницательны и высмеивают человеческую глупость. Если бы басни были просто нравоучением, они не были так интересны. Нам хочется увидеть смешную историю и Крылов рисует её в нашем воображении.

Поучение в баснях

В этом смысле басни Крылова перекликаются с народной мудростью и библейскими притчами.

Каждая басня Крылова — это маленькая жизненная ситуация, описанная с удивительной проницательностью. Автор умело отображает характеры людей их заблуждения, ошибки.

Например, в басне «Раздел„ речь идет не столько о жадности, хотя, очевидно, что она свойственная её героям, “делящим барыши», сколько о неумении людей договариваться перед лицом опасности.

Мораль многих басен Крылова давно превратилась в крылатые выражения, а образы — в нарицательные имена.

Например, Слон и Моська (образ человека, пытающегося произвести впечатление храброго и бесстрашного, но по факту не имеющего силы), Мартышка и Очки (образ невежественного человека).

Мне довелось озвучивать некоторые басни и на страницах сайта я познакомлю вас с ними. Вот плейлист басен, на выбор.

Скачать эту и другие басни Крылова

Подскажите, не планируете ли озвучку украинский басен на укр.языке? А то детям читать сложно, а вот аудио было бы в самый раз.

Басни Крылова. Иван Андреевич Крылов и его творчество

Из истории басен

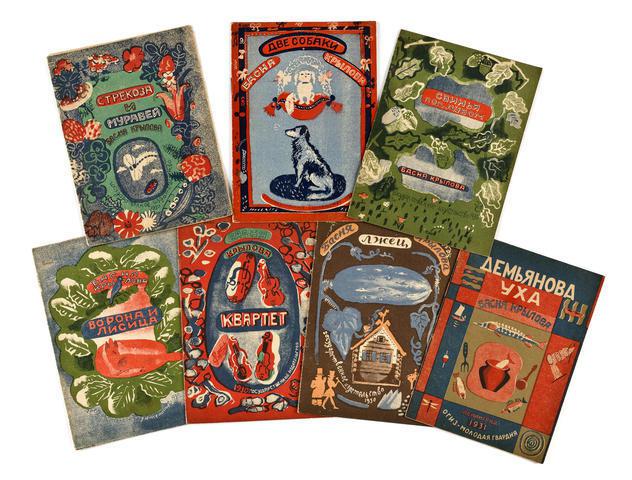

Первым баснописцем считается Эзоп, живший в Древней Греции в VI-V ст. до н. э. У римлян знаменитым автором сатирических произведений был Федр (I век н. э.). XVII столетие подарило Франции и всему миру талантливого баснописца Жана де Лафонтена. В России самым известным сочинителем нравоучительных поэтических произведений был Иван Андреевич Крылов (1769-1844). Поэт написал за свою жизнь 236 басен, которые при нём были выпущены в 9 сборниках. В своих сатирических творениях Иван Андреевич затронул всю Россию: от простых мужиков до вельмож и царя. Некоторые басни Крылова по своим сюжетам перекликаются с произведениями Эзопа и Лафонтена. Есть в его творчестве и полностью оригинальные истории, содержание которых не встречалось нигде ранее.

Герои повествований

Каждому русскому человеку с детства знаком Иван Крылов. Басни его написаны доступным языком с использованием фразеологизмов, поговорок и пословиц. Их сюжеты отличаются достоверностью происходящего и затрагивают злободневные темы. Жадность, глупость, тщеславие, лицемерие, умственная ограниченность и прочие человеческие пороки преподносятся в произведениях поэта в самом непривлекательном виде. Хоть герои басен Крылова в большинстве своём животные, но их образы автор всегда ассоциировал с людьми. Его сатира высмеивает бездельников-дворян, судей, чиновников, бюрократов, безнаказанно творящих свои чёрные дела. Досталось от творчества Ивана Андреевича и императору Александру I: он не в самом лучшем виде представлен в образе царя зверей, льва, в баснях «Пёстрые овцы» и «Рыбья пляска». В противовес знати и богатым людям Крылов сочувствует беднякам, страдающим от беззакония и крепостного права.

Особенность творений поэта

Басни Крылова – короткие сатирические литературные творения, отличающиеся увлекательным сюжетом, динамичностью, реалистичными диалогами, психологической достоверностью образов героев. Одни из его сатир описывают бытовые сценки («Купец», «Два мужика»), другие являются аллегориями («Дикие козы»), третьи – памфлетами («Щука», «Пёстрые овцы»). Есть у Крылова и рассказы в стихотворной форме («Мот и Ласточка»). Уникальность басен поэта заключается в том, что, несмотря на свой более чем солидный возраст, они не потеряли актуальности и сегодня. И это неудивительно, ведь человеческие пороки с течением времени не меняются.

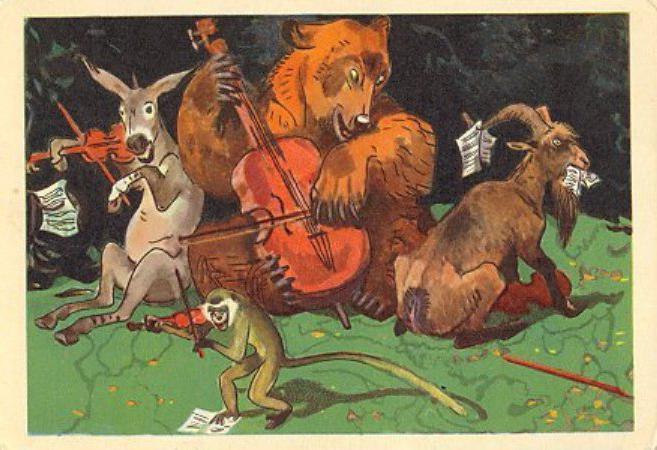

Характеристика «Квартета»

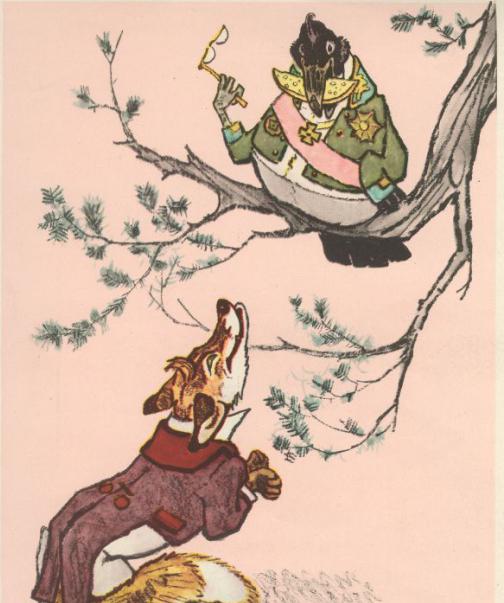

Знакома всем басня «Квартет». Крылова подтолкнули на её сознание неучи, которые берутся не за своё дело. Сюжет басни, написанной в 1811 году, довольно прост: мартышка, медведь, осёл и козёл решили организовать музыкальный квартет. Но как они ни старались играть на инструментах, сколько раз ни пересаживались, у них ничего не получалось. Герои басни не учли самого главного: одного желания недостаточно, чтобы стать музыкантами. Для этого нужно ещё как минимум знать нотную грамоту и владеть игрой на инструментах. Во фразе соловья, ставшего случайным свидетелем неудачных попыток квартета сыграть, заключается мораль всей басни: как бы они ни садились, но музыканты из них всё равно не получатся.

Басня «Квартет» Крылова относится не только к горе-музыкантам. Поэт в ней выражал мысли о том, что умение и талант необходимы во всех начинаниях, за которые берётся человек. Нередко люди переоценивают свои способности и хватаются за непосильные дела, будучи уверенными в том, что у них всё получится без знаний и предварительной подготовки. Тщеславие, самоуверенность и хвастливость застилают им глаза пеленой, и они не хотят понять одного: любому занятию нужно обучаться, а для этого необходимо долгое время и талант. В своём произведении автор открыто смеётся над глупцами и болтунами, у которых слова расходятся с делом. Герои басни «Квартет» олицетворяют у автора политических деятелей тех времён, которым не хватало профессионализма для принятия правильных решений.

Несколько слов о «Лебеде, раке и щуке»

Содержание и мораль «Вороны и лисицы»

В современную школьную программу всегда входит Иван Крылов. Басни его отличаются простотой восприятия и поэтому понятны детям всех возрастов. С особым интересом читает подрастающее поколение «Ворону и Лисицу», написанную автором в 1807 году. На создание произведения Крылова вдохновило творчество Эзопа, Федра, Лафонтена и прочих баснописцев, которые уже использовали похожий сюжет с лисой и вороной. Краткое содержание басни следующее: ворона где-то достала кусок сыра и взлетела на дерево, дабы съесть его. Пробегающей мимо лисе лакомство пришлось по душе, и она захотела выманить его у птицы. Сев под дерево, плутовка начала просить ворону спеть, всячески расхваливая её вокальные способности. Птица поддалась на льстивые речи, каркнула и сыр выпал из её клюва. Лиса схватила его и удрала. Мораль басни звучит в первых её строчках: с помощью лести человек всегда добьётся своего.

Другие известные басни

Мораль басен Крылова понятна каждому. В произведении «Стрекоза и Муравей» её смысл заключается в том, что тот, кто не думает о завтрашнем дне, рискует остаться голодным, холодным и без крыши над головой. Крылов воспевает в своём творении трудолюбие и насмехается над беззаботностью, глупостью и ленью.

Несмотря на то что басни Крылова короткие, в них очень чётко отображено отношение автора ко всевозможным человеческим недостаткам. Как ни странно, но по истечении двух столетий, прошедших со времён написания произведений поэта, в обществе ничего не изменилось, поэтому их можно и сегодня использовать в качестве нравоучительных историй и воспитывать на них подрастающее поколение.

Иван Андреевич Крылов считал, что искоренить пороки можно через их осмеяние. В его баснях высмеиваются жадность, невежество, глупость. Басни Крылова давно стали классикой иносказательного жанра. Знаменитый баснописец умел тонко и остро высмеивать людские недостатки через аллегорические образы животных. Его сатирические строки актуальны и поныне.

Лягушка, на лугу увидевши Вола,

Затеяла сама в дородстве с ним сравняться;

Она завистлива была.

И ну топорщиться, пыхтеть и надуваться.

«Гляди же, как теперь раздуюсь я широко.

И кончила моя затейница на том,

Что, не сравнявшися с Волом,

Мартышка к старости слаба глазами стала;

А у людей она слыхала,

Что это зло еще не так большой руки:

Лишь стоит завести Очки.

Очков с полдюжины себе она достала;

Вертит Очками так и сяк:

То к темю их прижмет, то их на хвост нанижет,

То их понюхает, то их полижет;

Очки не действуют никак.

Кто слушает людских всех врак:

Все про Очки лишь мне налгали;

А проку на волос нет в них».

Мартышка тут с досады и с печали

О камень так хватила их,

Что только брызги засверкали.

К несчастью, то ж бывает у людей:

Невежда про нее свой толк все к худу клонит;

А ежели невежда познатней,

Так он ее еще и гонит.

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник:

И дело не пойдет на лад,

Да и примечено стократ,

Что кто за ремесло чужое браться любит,

Тот завсегда других упрямей и вздорней;

Он лучше дело все погубит

Посмешищем стать света,

Чем у честных и знающих людей

Спросить иль выслушать разумного совета.

Зубастой Щуке в мысль пришло

За кошачье приняться ремесло.

Не знаю: завистью ее лукавый мучил

Иль, может быть, ей рыбный стол наскучил?

Но только вздумала Кота она просить,

Чтоб взял ее с собой он на охоту

Мышей в амбаре половить.

Смотри, кума, чтобы не осрамиться:

«И, полно, куманек! Вот невидаль: мышей!

«Так в добрый час, пойдем!» Пошли, засели.

Натешился, наелся Кот,

И кумушку проведать он идет:

А Щука, чуть жива, лежит, разинув рот,

И крысы хвост у ней отъели.

Тут, видя, что куме совсем не в силу труд,

Кум замертво стащил ее обратно в пруд.

И за мышами не ходить.

ПЕТУХ И ЖЕМЧУЖНОЕ ЗЕРНО

Навозну кучу разрывая,

Петух нашел Жемчужное Зерно

И говорит; «Куда оно?

Не глупо ль, что его высоко так ценят?

А я бы, право, был гораздо боле рад

Зерну ячменному: оно не столь хоть видно,

Невежи судят точно так:

В чем толку не поймут, то все у них пустяк.

Осел увидел Соловья

И говорит ему: «Послушай-ка, дружище!

Ты, сказывают, петь великий мастерище.

Сам посудить, твое услышав пенье,

Велико ль подлинно твое уменье?»

Тут Соловей являть свое искусство стал:

На тысячу ладов, тянул, переливался;

То нежно он ослабевал

И томной вдалеке свирелью отдавался,

То мелкой дробью вдруг по роще рассыпался.

Любимцу и певцу Авроры*;

Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,

Чуть-чуть дыша, пастух им любовался

Внимая Соловью, пастушке улыбался.

Скончал певец. Осел, уставясь в землю лбом,

Тебя без скуки слушать можно;

А жаль, что незнаком

Ты с нашим петухом;

Еще б ты боле навострился,

Когда бы у него немножко поучился»,

Услыша суд такой, мой бедный Соловей

Избави бог и нас от этаких судей.

У всякого талант есть свой;

Но часто, на успех прельщаяся чужой,

Хватается за то иной,

В чем он совсем не годен.

Берись за то, к чему ты сроден,

Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец.

Какой-то смолоду Скворец

Так петь щегленком научился,

Как будто бы щегленком сам родился.

Игривым голоском весь лес он веселил,

И всякий Скворушку хвалил.

Иной бы был такой доволен частью;

И думает: «Постойте же, друзья,

И соловьиным ладом».

Да только лишь совсем особым складом:

То он пищал, то он хрипел,

То верещал козленком,

Мяукал он котенком;

И, словом, разогнал всех птиц своим пеньем.

Мой милый Скворушка, ну что за прибыль в том?

Пой лучше хорошо щегленком,

Чем дурно соловьем.

Увидя, что мужик, трудяся над дугами,

Их прибыльно сбывает с рук

(А дуги гнут с терпеньем и не вдруг).

Медведь задумал жить такими же трудами.

Пошел по лесу треск и стук,

И слышно за версту проказу.

Орешника, березника и вязу

Мой Мишка погубил несметное число,

А не дается ремесло

Вот идет к мужику он попросить совета

И говорит: «Сосед, что за причина эта?

Деревья-таки я ломать могу,

А не согнул ни одного в дугу.

«А ты, Кукушечка, мой свет,

Как тянешь плавно и протяжно:

«А ты, красавица, божусь,

Лишь только замолчишь, то жду я не дождусь,

Чтоб начала ты снова.

Отколь такой берется голосок?

И чист, и нежен, и высок.

Да вы уж родом так: собою невелички,

«Спасибо, кум; зато, по совести моей,

Поешь ты лучше райской птички.

На всех ссылаюсь в этом я».

Тут Воробей, случась, примолвил им: «Друзья!

Все ваша музыка плоха. «

За что же, не боясь греха,

Кукушка хвалит Петуха?

За то, что хвалит он Кукушку.

Спасибо, дедушке Крылову за его мудрые советы!

Басни мы любим читать с самого детства. У многих из нас хранятся в памяти образы из басен, которые при тех или иных ситуациях всплывают в нашей голове. Эти рассказики, небольшие по размеру, но с глубоким смыслом, учат нас уму-разуму и сопровождают по жизни.

Что такое басня?

Басня – это краткий нравоучительный рассказ, который носит иносказательный сатирический характер. В баснях, как правило, действующими лицами являются не люди, а животные, которым присущи человеческие личностные качества: хитрость – лисе, упрямство – ракам или баранам, мудрость – сове, глупость – обезьяне. Предметы также могут выступать в качестве главных героев этих коротких рассказов.

Форма речи басни – это проза или стихотворение. В баснях довольно часто присутствуют мотивы социальной критики, но зачастую высмеиваются человеческие пороки и неправильные поступки.

Возникновение сатирических рассказов-басен на Руси

Басня – это рассказ, появившийся на Руси как перевод сочинений Эзопа в начале 17-го века. Первым переводчиком стал Гозвинский Федор Касьянович. Именно он впервые ввел в употребление определение басни как литературного жанра. Считалось, что басня – это небольшое произведение в прозе или стихах, которое построено на принципах аллегории и содержит нравоучительный характер. Истина проявлялась через ложную историю.

В 18-м веке в этом жанре творили Антиох Д.К., Тредиаковский В.К., Сумароков А.П., Хемницер И.И. Они выполняли переводы басенных рассказов, преимущественно Эзопа, а также работ европейских баснописцев: Геллерта Х., Лессинга Г., Мура Т., Жана де Лафонтена.

К созданию собственной басни первым приступил именно Иван Иванович Хемницер. В 1779 году вышел его сборник под названием «Басни и сказки NN в стихах». Продолжил традицию издания собственных басен Иван Иванович Дмитриев, который старался сформировать новый, собственный подход к литературе. На рубеже 18-го и 19-го веков популярностью пользовались произведения Измайлова А.Е. Однако наиболее значимым вкладом в развитие басенного жанра считают творчество великого классика Ивана Андреевича Крылова. К этому жанру в разное время также обращались Державин, Полоцкий, Хвостов, Фонвизин, Бедный и многие другие.

Что такое метафора

Басня – это произведение, в котором авторы употребляют метафоры – вид троп, в которых осуществляется перенос свойств с одного предмета на другой. Метафора является скрытым сравнением, в котором основные слова фактически опущены, но подразумеваются. Так, например, человеческие отрицательные качества (упрямство, хитрость, лесть) переносятся на животных или неодушевленные предметы.

Животные басни

Понятие морали в басне

Басня – это небольшой рассказ поучительного характера. Мы часто думаем, что не стоит задумываться над прочитанным и искать тайный смысл в словах. Однако это в корне неправильно, если мы хотим научиться лучше понимать друг друга. У басни необходимо учиться, обдумывать ее. Мораль басни – это ее краткое нравоучительное заключение. Она охватывает всю проблему целиком, а не концентрируется на каком-то конкретном эпизоде. Басни написаны так, чтобы человек не просто посмеялся над ее содержанием, но и понял свои собственные просчеты и хотя бы попытался исправиться в лучшую сторону.

Польза, которую несут басни

Жизненные проблемы, которые высмеиваются в баснях, безграничны и бесконечны. Чаще всего критикуются лень, ложь, глупость, невежество, хвастовство, упрямство, жадность. Каждый из нас может найти в баснях похожего на себя персонажа. Все ситуации, которые описаны в этих небольших сатирических рассказах, очень жизненны и реалистичны. Благодаря иронии басня учит не просто замечать за собой те или иные пороки, но и заставляет предпринимать попытки к собственному совершенствованию. Чтение юмористических произведений подобного характера весьма благотворно влияет на психологическое здоровье человека.

В баснях, помимо прочего, часто высмеивается политический строй государства, социальные проблемы общества и общепринятые поддельные ценности.

Пожалуй, это одно из наиболее известных творений Крылова. Автор предупреждает своих читателей – нельзя быть черезчур доверчивым, идти у всех на поводу. Не стоит слепо верить тем, кто льстит и хвалит вас без какой-либо причины. Ведь известно же, что от природы ворона не умеет петь, но ведь все равно поверила в хвалебные оды хитрой лисички. Что показательно, автор не осуждает сообразительную лису. Он, скорее, критикует глупость птицы, говоря о том, что нужно верить лишь в то, что точно видишь и знаешь.

В этом произведении Крылов сравнивает действия молодой лошади и более опытной (добрый конь). Старая лошадь действует медленно, не спеша, продумывая каждый шаг, чтобы спустить воз в целости и сохранности. А вот молодой и слишком хвастливый конь считает себя лучше и умнее и постоянно упрекает старую лошадь. В итоге все заканчивается печально.

Басня – это отображение исторических событий. «Обоз» является именно таким произведением. Автор отождествляет героев басни с участниками битвы под Аустрелицем, произошедшей в 1805 году. Михаил Кутузов, который был блестящим полководцем, довольно часто отступал назад и оттягивал крупные сражения, зная и понимая слабость своей армии. Однако такое положение вещей совершенно не нравилось императору Александру І. Именно перед тем злополучным сражением он решил взять ситуацию в свои руки и возглавить войско, что привело к поражению Русско-Австрийской коалиции.

«Истины о жизни человеческой, преподаваемые Крыловым, по большей части печальны»

Беседа с филологом Владимиром Коровиным

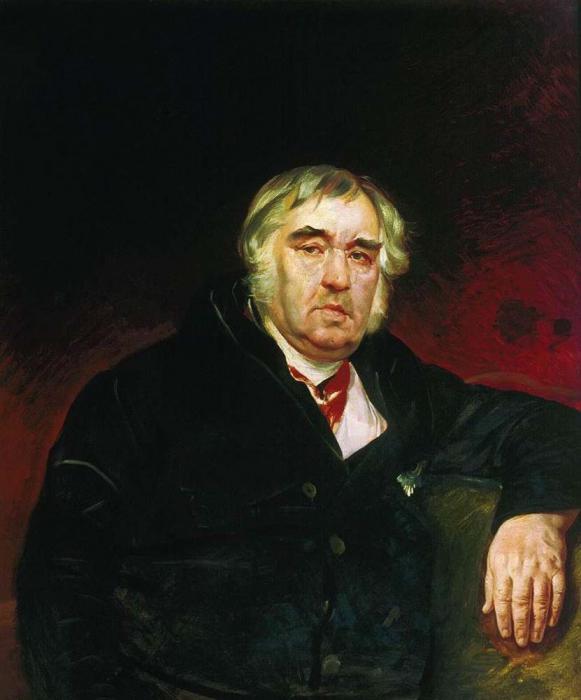

2/15 февраля исполняется 250 лет со дня рождения знаменитого русского баснописца Ивана Андреевича Крылова, чьи мудрые басни мы все знаем с детства. О личности и творчестве великого русского литератора мы говорим с доктором филологических наук, доцентом филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимиром Леонидовичем Коровиным.

– Владимир Леонидович, каково было отношение знаменитого баснописца к Православию и Русской Православной Церкви?

– Иван Андреевич Крылов, как все его русские современники, с рождения принадлежал к Русской Православной Церкви. Отпевали его в Исаакиевском соборе (тогда еще недостроенном), а похоронен он был на кладбище Александро-Невской Лавры в Петербурге.

Во второй половине жизни каждый год на Пасху его видели в Казанском соборе. С 1812 года Крылов служил и проживал в соседнем с ним здании Публичной библиотеки. Если иметь в виду биографию, насчет Православия Крылова к этому больше почти нечего добавить. Мы вообще не очень хорошо представляем его себе как личность. В мемуарах современников он фигурирует в основном как полусонный ленивец и любитель вкусно поесть. Как и в стихах современников, причем вполне к нему дружественных, например в одном стихотворении его приятеля Сергея Никифоровича Марина:

Это, конечно, комический, но все-таки симпатичный образ.

Своим поведением Крылов нередко вызывал улыбки окружающих, но как-то при этом внушал симпатию и уважение. Это потому, что всем была понятна некоторая наигранность того облика, в котором он предпочитал являться на людях. И что за этим скрывается мудрец, все понимающий, всему знающий цену, с только ему свойственной жизненной позицией. Образ, соотносящийся с образом рассказчика в его баснях.

Он был закрытый человек, совсем не прямолинейный, себе на уме. Таким, наверное, и положено быть баснописцу. Эдакий русский Эзоп (хотя так его, кажется, никто не называл, это было бы обидно, ведь Эзоп был рабом и потому был таким неоткровенным). Примерно так личность нашего баснописца виделась В.Г. Белинскому, который писал о нем: «Личность Крылова вся отразилась в его баснях, которые могут служить образцом русского себе на уме».

О сочинениях Крылова надо говорить особо, но и в них нет прямых высказываний о Церкви или по каким-то сугубо богословским вопросам. Что не мешает, например, в баснях его видеть произведения верующего христианина. Басни Крылова очень ценил преподобный Амвросий Оптинский. Он и другие оптинские старцы использовали их в своих духовных наставлениях.

Крыловым написаны восемь переложений псалмов: ими он хотел открыть сборник своих стихотворений

Из других его сочинений важны для понимания религиозных убеждений Крылова его духовные оды. В середине 1790-х, за десять лет до того, как стать баснописцем, он написал восемь духовных од – восемь переложений псалмов, которыми собирался открыть сборник своих стихотворений. Сборник так и не вышел. При жизни Крылова были опубликованы только два из этих восьми стихотворений, остальные впервые появились только в посмертном издании его сочинений. Они, кстати, практически еще не анализировались.

– Нельзя ли чуть подробнее рассказать о жизни Крылова? Чем он занимался кроме написания басен? Кто были его друзья, и каково его происхождение? Где и чему он учился?

– Начну с последнего. Он нигде не учился, вернее не получил никакого регулярного образования. Дворянин он был только во втором поколении. Отец Крылова – армейский офицер, выслуживший потомственное дворянство. Он оборонял Яицкий городок от Пугачева (ныне город Уральск в Казахстане). Здесь Крылов родился, здесь прошло его младенчество. Потом семья переехала в Тверь, где отец скончался в 1778 году. Крылову тогда было только 11 лет. Семье не на что стало жить, и он сразу после смерти отца поступил на службу в Тверской магистрат. С 1782 года служил в Петербурге – в Казенной палате и Горной экспедиции.

В 1780-х годах он написал несколько пьес: комическую оперу «Кофейница», высмеивающую гадания на кофейной гуще; трагедию «Филомела» и две прозаические комедии – «Сочинитель в прихожей» и «Проказники». В двух последних молодой Крылов высмеивал нравы столичных литераторов, а в особенности нападал на драматурга Княжнина и его супругу, дочь поэта Сумарокова, с которыми у Крылова был какой-то конфликт. Эти пьесы не были поставлены на сцене, опубликовали их через десять лет, в 1790-х годах. В 1789 году Крылов также издавал журнал «Почта духов, или Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами». Это моножурнал одного писателя, что-то вроде сатирического нравоописательного романа. Частично перевод с французского, но по большей части все-таки оригинальный. Духи отчитываются волшебнику о том, что они наблюдают среди людей. В основном, конечно, безрассудства и глупости наблюдают. Крылов ведь и как баснописец во многом остался сатириком, и в баснях его объектом критики часто является неправедное устройство общественной жизни.

В 1805 году Крылов написал первые басни, соревнуясь с Иваном Дмитриевым. Последние его драматические произведения созданы примерно тогда же – комедии «Модная лавка» и «Урок дочкам» и комическая опера «Илья-богатырь». Эти уже были поставлены на сцене и имели успех. В 1809 году вышла первая книга его басен, и после того он уже ничего другого не писал. Как литератор он в это время входил в круг архаистов, сторонников «старого слога». Был членом «Беседы любителей русского слова» (1811–1816) – литературного общества, созданного Г.Р. Державиным и А.С. Шишковым. При этом Крылов был едва ли не единственным из этих «архаистов», который пользовался неизменным уважением и признанием их оппонентов из числа сторонников «нового слога» – Батюшкова, Жуковского и других.

Для Пушкина и его сверстников Крылов был уже своего рода литературный патриарх, «дедушка Крылов».

Его охотно принимали и при дворе. В частности, он пользовался вниманием императрицы Марии Федоровны, вдовы Павла I. Ну вот, это почти все основные сведения о его биографии. Да, с 1812 года и почти до конца жизни он служил в Публичной библиотеке (ныне Российская национальная библиотека). С 1841 года находился в отставке. Никогда не был женат. Молва приписывала ему незаконнорожденную дочь – от его кухарки. Молва возникла на том основании, что, когда ее дочь выходила замуж, он щедро наделил ее приданым. На мой взгляд, основание для подобных слухов недостаточное.

– Какое место Иван Андреевич Крылов занимает в истории русской литературы?

– Это общеизвестно. Крылов – великий русский баснописец, главный наш баснописец. И, наверное, единственный, кого знают все, а не только те, кто сколько-то углублялся в историю русской литературы. Он совершенно заслонил своих предшественников в этом жанре, хотя это были замечательные поэты. И их тоже стоит знать и помнить. В первую очередь это А.П. Сумароков, И.И. Хемницер и Иван Иванович Дмитриев. В состязании с последним Крылов и начал в 1805 году писать свои басни. К тому времени он был уже весьма известным писателем. Драматург, прозаик, журналист. И один из самых ярких в свое время, в конце XVIII века.

Не только баснописец, но и драматург, прозаик, журналист – и один из самых ярких в свое время

После 1809 года, когда вышел первый сборник его басен, он уже ничего, кроме них, не писал. А в конце жизни и вообще перестал что-либо писать. Последняя его басня – «Вельможа» – написана в 1835 году, а ведь после этого он прожил почти десять лет. И концовка ее красноречива в своей двусмысленности:

Затем-то и попал он в рай,

Что за дела не принимался.

Вчера я был в суде и видел там судью:

Ну, так и кажется, что быть ему в раю.

«Дедушкой Крыловым» его назвали еще при жизни. «Здравствуй, дедушка Крылов!» – рефрен стихотворения П.А. Вяземского, написанного в 1838 году к юбилейному вечеру в честь нашего баснописца. Памятник Крылову в Летнем саду в Петербурге, открытый в 1855 году, – первый в России памятник писателю.

– Можно ли утверждать, что у каких-то басен Крылова присутствует христианский смысл?

Беда, коль пироги начнет печи сапожник,

А сапоги тачать пирожник.

Во многих баснях Крылова порицаются те, кто берется не за свое дело:

Пой лучше хорошо щегленком,

Чем дурно соловьем.

Отыскивать в его баснях какой-то особенный христианский смысл, наверное, не очень продуктивно, ведь репертуар басенных сюжетов в основе своей дохристианский. Пусть у Крылова больше половины басен оригинальны по сюжету, но чаще всего в них преподаются уроки житейской мудрости, и выглядят они порой весьма приземленно. Все помнят басню «Волк на псарне» и ее заключительную сентенцию:

С волками иначе не делать мировой,

Как снявши шкуру с них долой.

Очень дельный в практическом смысле совет. И единственно верный в описываемой ситуации (наверное, не нужно напоминать, что под Волком тут подразумевался Наполеон). Правда, адресован этот совет в первую очередь занимающимся не личными, а государственными делами.

А я бы повару иному

Велел на стенке зарубить,

Чтоб там речей не тратить по-пустому,

Где нужно власть употребить.

Тоже совет для употребления не в личной жизни, а в общественной, совет для облеченных властью и ответственностью.

Гоголь говорил, что басни Крылова «отнюдь не для детей», что они «достояние народное и составляют книгу мудрости самого народа». И уточнял, что в них «тот самый ум, которым крепок русский человек, ум выводов, так называемый задний ум». Но мудрость народная, плод тяжких исторических опытов и благая весть христианства – не совсем одно и то же.

Кроме того, басни Крылова далеко не всегда дидактичны, в них не столько предлагаются выводы, сколько живописуется сама действительность. Они учат всматриваться в нее и мыслить о ней трезво и самостоятельно, без предубеждений и иллюзий. И отличать видимость от реальности. Именно видимость, фразерство и позерство басни Крылова часто и разоблачают.

Если угодно, можно говорить, что они написаны в христианском духе. Например, если пролистать в собрании его басен первую книгу (всего их девять), можно заметить, что здесь последовательно, на разные лады высмеивается гордыня человеческая – самомнение, тщеславие и т.п. («Ворона и Лисица», «Дуб и Трость» и т.д.). В том числе удовлетворенность собственным «прекрасным поведеньем» («Музыканты») или особенным хитроумием («Ларчик»). В совокупности они имеют духовный смысл, вполне согласный с традициями христианского нравоучения.

Есть и басни, которые житейской мудрости противоречат, показывая, что есть на свете и нечто повыше ее

Еще нужно заметить, что есть у него и такие басни, которые житейской мудрости в принципе противоречат, констатируя, что есть на свете и что-то повыше ее, что-то к ней несводимое. К примеру, не самая известная басня «Лань и Дервиш». Лань, потеряв своих детей, кормит своим молоком двух волчат. Дервиш замечает, что она поступает безрассудно и что когда-нибудь они прольют ее же кровь.

– Быть может, – Лань на это отвечала, –

Но я том не помышляла

И не желаю помышлять:

Мне чувство матери одно теперь лишь мило,

И молоко мое меня бы тяготило,

Когда б не стала я питать.

Так истинная благость

Без всякой мзды добро творит:

Кто добр, тому избытки в тягость,

Коль он их с ближним не делит.

Эта апология «истинной благости», пожалуй, вполне христианская. Или еще пример: более известная басня «Петух и Жемчужное зерно». Петуху, действительно, «зачем оно»? С точки зрения его, Петуха на навозной куче, житейской мудрости? Басня эта многосмысленная, отсылает она и к евангельской притче о многоценном бисере, о Царствии Небесном.

Притом я не решусь сказать, что в названных баснях есть какой-то особенный «христианский смысл», которого нет в других. При желании его можно найти везде, где есть истина, а басни Крылова правдивы, дают правдивую картину человеческой жизни, только сам автор далеко не всегда помогает читателю в ней разобраться. Авторские заключения в них часто уклончивы и двусмысленны. Отсюда представление о крыловском «лукавстве», в котором Пушкин усматривал черту, свойственную русскому народу: «В наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться».

– Известно, какие именно басни Крылова ценил преподобный Амвросий Оптинский?

Преподобный Амвросий Оптинский нередко просил почитать ему басни Крылова

– По воспоминаниям архимандрита Агапита (Беловидова), преподобный Амвросий во время трапезы нередко просил почитать ему басни Крылова. Они вообще ему нравились. Однажды, по тем же воспоминаниям, он предложил одной посетительнице прочесть басню «Ручей» – о ручейке, который осуждал реку и похвалялся своей безвредностью, а на самом деле безвреден был лишь потому, что в нем было мало воды.

– Есть у Крылова замечательная басня «Сочинитель и Разбойник». Она по сюжету оригинальная или заимствованная?

– Басня действительно замечательная. И важная для понимания взглядов Крылова. По всей видимости, басня оригинальная. По крайней мере, насколько мне известно, источник не устанавливался. Впервые она была опубликована в 1817 году и сразу получила большую известность. Напомню, о чем там идет речь. После смерти Разбойник и Сочинитель, «покрытый славою» в своей стране, попадают в ад. Обоих сажают в котлы, под ними разжигают огонь. Под Разбойником большой огонь, а под Сочинителем маленький огонек. Но со временем огонь под Разбойником совсем угасает, а под Сочинителем разрастается в огромное пламя. Сочинитель жалуется на несправедливость к нему. Мегера отвечает:

И вон, опоена твоим ученьем,

Там целая страна

Полна

Убийствами и грабежами,

Раздорами и мятежами

И до погибели доведена тобой!

А сколько впредь еще родится

От книг твоих на свете зол!

Терпи ж: здесь по делам тебе и казни мера!»

Сказала гневная Мегера –

И крышкою захлопнула котел.

Современники Крылова догадывались, что речь здесь идет о Вольтере. Басня уже в 1820-х годах была переведена на французский язык и получила известность во Франции. Впрочем, не все с этим соглашались. И сам Крылов возражал против применения ее к определенному лицу. У басни, конечно, более общий смысл. Князь П.А. Вяземский сильно ее критиковал, он писал следующее:

«В ней, конечно, есть некоторая доля правды; рассказана она живо и мастерски… Но, признаюсь, по моим понятиям, и неблаговидно сочинителю, то есть поэту, выводить рядом на очную ставку разбойника и сочинителя, и еще с тем, чтобы отдать преимущество разбойнику пред сочинителем. Найдутся и без поэта люди, которые охотно выведут такое заключение и подпишут подобный приговор. Нам, людям пера, не подобает мирволить и потакать таким беспощадным осуждениям».

Действительно, читателей басня ничему хорошему не учит – вернее, учит осуждать сочинителей. Но ведь прав и Крылов по существу дела. В общем-то, такая участь и уготована сочинителям, сеющим соблазн среди малых сих, по христианским представлениям. О Сочинителе в басне говорится: «Он тонкий разливал в своих твореньях яд». Любопытно, что это выражение – «тонкий яд» – Лев Выготский, известный отечественный ученый XX века, вынес в название главы о Крылове в своей книге «Психология искусства». «Тонкий яд» – это двусмысленность и двузначность многих басен самого Крылова, в которых мораль от автора порой противоречит излагаемому сюжету. В басне «Ворона и Лисица», например, мы нисколько не осуждаем Лисицу, то есть льстеца, зато от души смеемся над Вороной, которую так ловко провели. Такие вещи и делают его басни не плоско-дидактическими, а художественными произведениями.

«Тонкий яд» – это двусмысленность и двузначность многих басен самого Крылова

Автор «Сочинителя и Разбойника», может быть, не исключал и для себя возможности оказаться на месте своего Сочинителя. Но нам, конечно, этого в голову не приходит. И не должно приходить. «Сеял безверия чуму и бешенство разврата» – это совсем не про Крылова, скромного, умного и осторожного баснописца. В баснях своих он оставил нам едва ли не больше загадок и вопросов, чем прямых нравоучений. Но авторская позиция в каждой из них, в общем-то, ясна любому читателю, который действительно захочет и потрудится ее понять. Истины о жизни человеческой, преподаваемые Крыловым, надо признать, по большей части печальные. В частности, поэтому он, в конечном счете, и остановился на жанре басни, в которой мораль преподается не всегда прямым образом. В одной из его басен «Волк и Лисица» так и сказано:

Мы это басней поясним,

Затем, что истина сноснее вполоткрыта.

А в общем, басни Крылова умные и веселые. Горькая правда, порой в них преподаваемая, действительно выглядит «сноснее», чем в сочинениях других жанров.