О чем пишут в библии

О чём повествует Библия?

Одна из предыдущих статей сделала более ясным наше понимание Библии, открыв нам её сущность. В другой статье наше доверие к Божьему Слову укрепилось благодаря тому, что мы увидели его источник. Теперь мы рассмотрим содержание Библии и её средоточие.

Библия состоит из двух частей — Ветхого Завета и Нового Завета. В ней шестьдесят шесть книг и много глав. При таком обилии материала на чём нам следует сосредоточиться, читая Библию?

Что является содержанием Библии?

Чтобы получить какое-то представление о книге, обычно мы смотрим её оглавление. Однако это совсем не поможет в случае с Библией. В её оглавлении вы увидите список из шестидесяти шести книг, но этот список не расскажет вам о том, что является темой Библии.

Посмотрев оглавление, вы можете сделать краткий обзор, листая страницу за страницей, чтобы получить какое-то впечатление о содержании Библии. Вы найдёте множество интересных, впечатляющих, трогательных и также печальных историй. Вы встретите вдохновляющую поэзию в Псалмах и наткнётесь на трудные для понимания отрывки в книгах пророков. И это только Ветхий Завет.

Продолжая, вы можете пролистать Новый Завет и найти повествование об Иисусе Христе, рассказы о первых апостолах, письма к различным людям и, наконец, последнюю таинственную книгу — Откровение.

После такого короткого обзора вы, возможно, спросите себя: «А что является средоточием Библии? О чём на самом деле она повествует?»

Неопределённый ответ

Вопрос «О чём повествует Библия?» может показаться странным, потому что даже люди, никогда не читавшие Библию, знают, что это книга о Боге. И в самом общем смысле это верно. Но если мы, верующие, тоже говорим, что «Библия повествует о Боге», то что конкретно мы имеем в виду?

Что говорит нам Библия

Библия сама рассказывает о том, что является её основной темой. Давайте рассмотрим несколько стихов:

1. Евангелие от Матфея 1:1:

Книга порождения Иисуса Христа, сына Давида, сына Авраама.

С первых же слов Нового Завета мы видим, что тема Нового Завета связана не с учениями или событиями, а с чудесной Личностью, Иисусом Христом.

Иисус Христос — это истинный и живой Бог, который стал настоящим человеком. Он пришёл, чтобы совершить искупление за нас и дать нам Свою вечную жизнь. Посредством Его жизни, растущей в нас, мы становимся Его выражением, чтобы исполнять Его замысел.

Итак, тема Нового Завета — это Иисус Христос. А что можно сказать о Ветхом завете? О чём повествует Ветхий Завет?

2. Евангелие от Луки 24:44:

Должно исполниться всё написанное обо Мне в Моисеевом Законе, Пророках и Псалмах.

Господь Иисус сказал эти слова Своим ученикам после того, как Он был распят и воскрешён. Почему Он упомянул Закон Моисея, Пророков и Псалмы? Понять это помогает примечание к этому стиху в Восстановительном переводе Нового Завета:

Моисеев Закон, Пророки и Псалмы — это три раздела Ветхого Завета, т. е. «все Писания» (ст. 27). Сказанное здесь Спасителем раскрывает, что весь Ветхий Завет представляет собой откровение о Нём и что Он является его центром и содержанием.

Обратите внимание на слова «обо Мне» в этом стихе. Хотя мы не встречаем имени Иисуса Христа в Ветхом Завете, Господь говорит нам, что Он фактически является темой и содержанием Ветхого Завета.

В Ветхом Завете грядущий Христос открывается через многие истории, пророчества, прообразы, предызображения и тени. А в Новом Завете Христос приходит как исполнение всего, что открыто о Нём в Ветхом Завете.

Таким образом, и Ветхий Завет, и Новый Завет раскрывают Иисуса Христа. Иисус Христос является центром и содержанием всех Писаний.

3. Откровение 22:21:

Благодать Господа Иисуса да будет со всеми святыми. Аминь.

Это последний стих Нового Завета. Здесь мы снова видим имя Иисус. Иисус — это первое имя, упоминаемое в Новом Завете, и оно также является последним. Благодаря первому и последнему стихам в Новом Завете — Мф. 1:1 и Отк. 22:21 — мы видим, что его главной темой и основным содержанием является чудесная Личность, Иисус Христос.

Откровение 22:21 — это не только последний стих Нового Завета, это также самое последнее слово всей Библии. Последнее слово Библии говорит о Господе Иисусе, а не о чём-то другом. Итак, на протяжении всех шестидесяти шести книг, от начала до конца, Иисус Христос — это главная тема Библии. Иисус Христос — это ответ на вопрос «О чём повествует Библия?»

Сосредоточиться на главном

Как у верующих, у нас должно быть не просто расплывчатое или общее понимание, что Библия — это книга о Боге. Это книга о вечном Боге, который во времени стал человеком, Иисусом Христом. Библия изобилует подробностями об Иисусе — Его природе, Его житии, Его свершениях, Его спасении. Ветхий Завет и Новый Завет полны откровения о Нём!

Если мы осознаем, что вся Библия сосредоточена на Христе как своей главной теме и содержании, то, приходя к Божьему Слову, мы тоже будем сосредоточены на Нём. Вместо того чтобы отвлекаться от Христа среди множества историй и второстепенных вопросов в Библии, мы будем активно искать Его в Слове и откроем для себя выдающиеся и необычайные богатства Христа, содержащиеся как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Мы будем ещё больше ценить нашего дорогого Господа Иисуса, открывая в Божьем Слове то, какой Он чудесный.

Перевод с английского статьи сайта “Библии для Америки”. Используется с разрешения.

О проекте

Некоммерческий проект «Библия, открытая для всех» предлагает в подарок уникальное издание Нового Завета с бесплатной доставкой по почте.

Сообщество проекта

Ознакомительный email-курс

После нажатия кнопки «Подписаться» вы получите письмо для подтверждения подписки. Если письма нет во «Входящих», пожалуйста, проверьте его в папке «Спам».

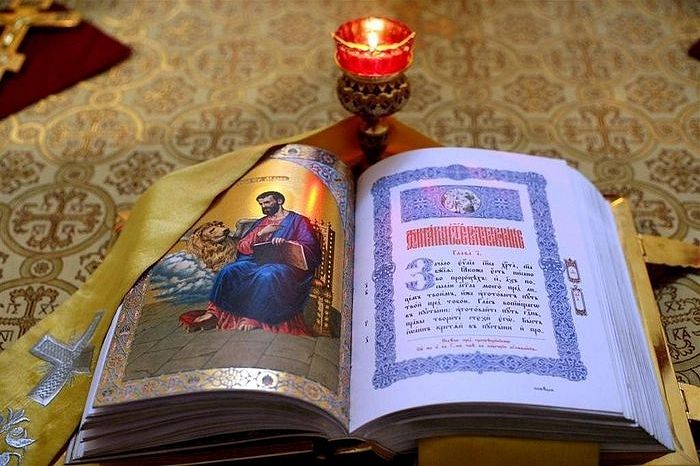

Священное Писание

Чтобы Откровение, данное Богом, было неизменным, точным и могло передаваться из поколения в поколение (из рода в род), Господь дал людям Священное Писание. Бог открывал Себя и Свою волю через пророков. Он же повелевал им записывать все, что Он возвещает представителям избранного народа: Теперь пойди, начертай это на доске у них, и впиши это в книгу, чтобы осталось на будущее время, навсегда, навеки (Ис 30, 8).

Важнейшая отличительная особенность библейских книг — историчность. Господь сообщал избранным людям спасительные истины на протяжении более тысячи лет в конкретных жизненных обстоятельствах. От богоявлений, свидетелем которых был патриарх Авраам, до откровений, данных последнему ветхозаветному пророку Малахии, прошло более пятнадцати веков. Среди тех, кого Господь избрал, чтобы они стали свидетелями Истины, были: мудрецы (Моисей), пастухи (Амос), цари (Давид, Соломон), воины (Иисус Навин), судьи (Самуил), священники (Иезекииль). При столь великом разнообразии личностных, исторических, географических, культурных, национальных и других обстоятельств и условий изумляет поразительное единство всех библейских священных текстов. Они полностью согласуются между собой и взаимно дополняют друг друга. Все они органично вплетены в историческую ткань реальной исторической жизни. Целостный взгляд на историю библейских откровений со всей впечатляющей очевидностью открывает нам пути Божественного Промысла.

Чтение Библии следует начинать с Евангелия, потом обратиться к Деяниям апостолов и Посланиям. И только уразумев новозаветные книги следует приступать к Ветхому Завету. Тогда будет понятен смысл прообразов, предызображений и символов, заключающих в себе пророчества о пришествии в мир Спасителя, Его проповеди, искупительной смерти и воскресении.

Для того чтобы неискаженно воспринять слово Божие, необходимо обращаться к толкованиям творений святых отцов и православных исследователей, опирающихся на их наследие.

Богодухновенность Священного Писания

Священные книги принято называть богодухновенными. Из многих мест Библии видно, что эта главная особенность ее является результатом воздействия Духа Божиего на дух человеческий — на умы и сердца людей, избранных и освященных для особого служения. Вместе с тем Бог сохраняет и дает возможность проявиться индивидуальным человеческим особенностям. Изучая книги, написанные Моисеем, Иисусом Навином, Давидом, Соломоном, Исаией и другими пророками, легко увидеть свойства их личности, черты характера, особенности стиля. Их человеческое слово не исчезло, не растворилось в слове Божьем, а вполне определенно проявилось, придав индивидуальную окрашенность священным текстам.

При этом ни на йоту не умалилась Божественная истина: Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности (2 Тим 3, 16).

Кто написал Библию

Авторами ее были святые люди — пророки (Ветхий Завет) и апостолы (Новый Завет). Сам Господь избирал и призывал их. Современники знали, что это Божьи люди, и потому к их текстам относились как к слову Божиему.

Библейские книги не надо было собирать. Свитки эти хранились сначала в скинии, а затем в Иерусалимском храме. Священные манускрипты были также в синагогах (молитвенных домах евреев), о которых говорится в святом Евангелии.

Канон Священного Писания

Слово канон в переводе с греческого — правило, мера, образец. Так называли трость, которую в качестве мерила использовали строители. Применительно к Священному Писанию каноничный означает правильный, истинный. Следовательно, это книги, признанные Церковью как откровение Божье.

Как возник канон? Уже при жизни пророков верующие евреи признавали их Божьими вестниками. Книги их читали, переписывали и передавали из поколения в поколение. Последними богодухновенными мужами еврейского народа признаны Ездра, Неемия и Малахия. Они жили в середине V века до Р. Х. Их трудами был окончательно оформлен канон священных книг. Богодухновенные тексты были сведены в единый корпус и распределены по разделам: Закон, Пророки и Писания.

Это собрание священных книг Ветхого Завета было воспринято новозаветной Церковью. Состав канонических книг тот же, но они распределены не по трем, а по четырем отделам.

Закон (или законоположительные книги) содержал Божественные предписания и определял все стороны жизни избранного народа — религиозные, нравственные, правовые. Он точно определял отношения человека к Богу и между людьми. Целью законов было воспитание народа в благочестии и послушании Богу. Конечная цель — быть детоводителем ко Христу (см.: Гал 3, 24), то есть уберечь народ от искушений многобожия и языческих пороков и приготовить его к приходу Спасителя.

Исторические книги учат видеть пути Божественного Промысла, ведущего человечество ко спасению. Они показывают, как Господь решает судьбы не только отдельных народов, но и каждого человека. Через все библейские исторические книги как стержень проходит мысль о том, что благоденствие народа зависит от верности Закону Божьему. Отступление от Бога приводит к народным бедствиям. Путь избавления от них — покаяние и исправление жизни.

Учительные книги наставляют в вере и дают уроки духовной мудрости. Они говорят о Божественной любви и благодеяниях, о непреложности Его обетований. Они учат благодарению, страху Божьему, молитве, борьбе с грехом и покаянию. Учительные книги открывают смысл и конечную цель человеческой жизни — праведность и жизнь с Богом. Псалмопевец Давид обращается к Господу: полнота радостей пред лицем Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек (Пс 15, 11).

Пророческие книги изъясняют значение Завета и закона для угождения Богу и исполнения заповедей. Пророки были вестниками воли Божией, хранителями истинного боговедения. Они возвещали Пришествие грядущего Спасителя мира и установление вечного Царствия Божиего. Пророческие книги являются духовным мостом между Ветхим и Новым Заветами. В ветхозаветных книгах пророчествами, символами и прообразами предсказаны важнейшие новозаветные события. «Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий в Новом открывается», — говорит блаженный Августин.

Установленный Православной Церковью состав Священного Писания Ветхого Завета насчитывает пятьдесят книг: тридцать девять канонических и одиннадцать неканонических.

Неканонические книги написаны людьми благоговейными, но им не усвоено значение текстов, созданных непосредственно по наитию Духа Святого. Созданные духовно опытными людьми, они назидательны и назначены для нравоучительного чтения. По этой причине христианская Церковь с древности предназначала их для пользы своих чад. Об этом, например, говорит святитель Афанасий Великий (IV век) в 39-м праздничном послании. Перечислив канонические книги, он прибавляет: «Для большей точности присовокупляю, что кроме этих книг есть и другие, не внесенные в канон, которые, однако же, установлено отцами читать вновь приходящим и желающим наставляться словом благочестия, таковы: Премудрость Соломонова, Премудрость Сирахова, Есфирь, Иудифь, Товия» (Творения. М., 1994. Т. 3. С. 372).

Все канонические ветхозаветные книги были написаны на древнееврейском языке. Лишь некоторые разделы книг пророка Даниила и Ездры, написанных во время и после вавилонского плена, составлены на арамейском языке.

Все новозаветные священные книги (четыре Евангелия, Деяния святых апостолов, четырнадцать Посланий апостола Павла, семь соборных посланий) были написаны апостолами в течение I века по Р. Х. Последнее по времени — Откровение (Апокалипсис) апостола и евангелиста Иоанна Богослова (ок. 95–96). Наша уверенность в Божественном происхождении книг Нового Завета основана на словах Спасителя. В преддверии Своих крестных страданий Он сказал ученикам, что Отец Его пошлет Духа Святого, Который научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам (Ин 14, 26).

Христианские общины воспринимали как слово Божие не только Евангелие, но и Деяния святых апостолов, и Послания. На это есть прямые указания в текстах: я от Самого Господа принял то, что и вам передал (1 Кор 11, 23); сие говорим вам словом Господним (1 Фес 4, 15). Уже в апостольское время Церкви передавали друг другу адресованные им послания апостолов (см.: Кол 4, 16). Члены первенствующей Церкви хорошо знали священные новозаветные тексты. Из поколения в поколение священные книги благоговейно читались и бережно хранились.

Уже к середине II века все четыре наших канонических Евангелия были известны по всем Церквам и Священным Писанием признавались только они. Живший тогда христианский писатель по имени Татиан предпринял попытку соединить все четыре Евангелия в единое повествование (свой труд он так и назвал — «Диатессарон», то есть «Согласно четырем»). Однако Церковь предпочла пользоваться всеми четырьмя евангельскими текстами в том виде, как они были написаны апостолами и евангелистами. Священномученик Ириней Лионский (II век) писал: «Невозможно, чтобы Евангелий было числом больше или меньше, чем их есть. Ибо так как четыре стороны света, в котором мы живем, и четыре главных ветра, и так как Церковь рассеяна по всей земле, а столп и утверждение Церкви есть Евангелие и Дух жизни, то надлежит ей иметь четыре столпа, отовсюду веющих нетлением и оживляющих людей» (Против ересей. Кн. 3, гл. 11).

Новозаветные священные книги были написаны на греческом языке. Только евангелист Матфей, согласно свидетельству историка ранней Церкви Папия Иерапольского (ум. 160 по Р.Х.), записал слова своего Учителя Иисуса Христа на еврейском языке, потом его труд был переведен на греческий язык.

Священное Писание Ветхого и Нового Завета составило единую книгу — святую Библию, которая переведена на все языки и является самой читаемой книгой в мире.

Странный вопрос: что такое Библия?

Приблизительное время чтения: 12 мин.

Вопрос, действительно, на первый взгляд, странный. Любой верующий человек читает Библию, обдумывает и обсуждает ее содержание, многое знает наизусть.

Но как возникла эта книга? Одна ли это книга или сборник? Кто ее авторы? На каком языке она написана? Такие вопросы часто встречаются в нашей почте. Давайте попробуем разобраться.

Кто автор?

Перелистываем страницу, изучаем содержание. Находим много интересного: Книга Иова, Премудрость Соломонова, Евангелие от Марка. Сразу понимаем, что Библия – это собрание книг, написанных разными авторами. Греческое слово «Библия» как раз и означает – «книги». Чаще всего имена их авторов нам известны, иногда – например, в случае Книги Иова, Маккавейских книг, Книг Царств – мы не знаем, кто именно создал эти тексты.

При этом мы, христиане, убеждены, что это не просто обычная человеческая литература, написанная исключительно благодаря знаниям, уму и таланту того или иного человека. Все книги Священного Писания – боговдохновенны. Через эти книги с нами говорит Сам Бог. Но отсюда не следует, что люди – авторы библейских книг – цари, пастухи, военачальники, философы, рыбаки, врачи, сборщики податей – были всего лишь роботами, механически писавшими под диктовку Бога. В этом смысле Библия отличается от священных книг всех других религий. Взять хотя бы Коран. Для мусульман это – буквальное слово Аллаха, которое было продиктовано Мухаммаду, не умевшему читать и писать. Как точно заметил один мусульманский богослов: «У христиан Бог стал Человеком, у нас Он стал Книгой».

Бог, несомненно, воздействовал на авторов библейских книг, но они писали, не ощущая себя всего лишь карандашом в Божией руке. Они использовали свои знания, опыт, опирались на существующие книжные традиции, применяли обороты, близкие и понятные тем, кому предназначались их писания. Их с полным правом можно называть авторами. Более того, в каждой книге есть особенности авторского стиля. Но у всех у них был один и тот же Соавтор – Бог.

Тут же возникает вопрос: а сохранилась ли эта «божественная составляющая» при многочисленных переводах библейских книг? Ясно же, что современный русский текст – не совсем то же самое, что было в свитке, написанном две-три тысячи лет назад. Здесь у христиан ответ однозначный: да, сохранилась. Боговдохновенность заключается не только в том, что древние авторы Библии пережили особые духовные состояния, непосредственное воздействие Божие. Поскольку христиане верят, что Церковь руководима духом Святым, то переводы Библии на разные языки, которые приняла Церковь, тоже считаются боговдохновенными, при всех филологических отличиях переводов Библии от греческого текста – мы можем быть уверенье это по-прежнему слово Божие. Наконец, и это, наверное, самое главное, Бог воздействовал и всегда действует на тех людей, кто читал и читает Священное Писание.

Кроме того, в традиционных древних культурах смысл переписываемого текста сохранялся ничуть не хуже, чем в современной культуре с ее ксероксами и сканерами. И хотя над переписыванием текстов трудилось много людей в разных местах и в рукописи могли закрасться филологические ошибки, но вероучительный смысл текстов не менялся. Специально же изменять слово Божие или вставлять в него что-то от себя никому, кроме самых крайних еретиков, и в голову не могло прийти. Если же случайные филологические ошибки искажали вероучительный смысл каких-то библейских рукописей, такие тексты сразу отвергались Церковью.

Часто говорят, что в Библии много противоречий. Это отдельная тема. Для нас сейчас важно другое. Эти так называемые противоречия доказывают, что современный текст Священного Писания не был искажен. Будь у переписчиков возможность вносить какие-то принципиальные правки или изменения – в первую очередь они сгладили бы именно эти противоречия.

Кто такой педагог?

Библия не возникла сразу, в одночасье. Книги, вошедшие в ее состав, писались на протяжении полутора тысяч лет, и само создание этих книг происходило неслучайно. Оно было неразрывно связано с историей еврейского народа – а вернее сказать, с историей отношений избранного народа со своим Богом. Библия состоит из двух частей. Большая (и по объему, и по продолжительности формирования) часть Библии называется Ветхим Заветом. Меньшая – это Новый Завет.

Обычно люди, впервые желающие прочесть Библию, открывают ее с первой страницы, с Книги Бытия – первой книги Ветхого Завета. Очень немногие продолжают чтение дальше нескольких страниц. Причин этому много, но не в последнюю очередь влияет то, что современному человеку непонятно, зачем это написано. Ну ладно – первые главы Книги Бытия, где говорится о сотворении мира и человека, о рае, о грехопадении. Но все последующее. К чему оно? Детальные повествования об истории возникновения и жизни еврейского народа, длинные перечисления, бытовые установления, туманные пророчества. Тому, кто «не в теме», понять это трудно.

С христианской точки зрения, понять смысл Ветхого Завета можно только в свете Завета Нового. Обе части Библии говорят об одной Личности – Иисусе Христе. Однако на страницах Ветхого Завета вы не найдете прямых упоминаний об Иисусе. Ветхий Завет написан как пророчество о Новом Завете, и смысл многих ветхозаветных событий раскрывается только в нем. Поэтому начинать чтение Библии лучше с Нового Завета, с Евангелий. После этого гораздо понятнее станут и ветхозаветные книги. И это – не от пренебрежения Ветхим Заветом, ведь без него, в свою очередь, невозможно понять смысл Нового Завета. Такой вот кажущийся парадокс.

Смысл Ветхого Завета лучше всего выразил апостол Павел, назвав его «детоводителем ко Христу» (Гал. 3:24). Античный педагог (а именно так звучит на греческом слово «детоводитель») играл совсем другую роль, чем сегодня. Он ничему не учил, а водил ребенка в школу и смотрел, чтобы ребенок не безобразничал. В Ветхом Завете есть много нравственных заповедей, но спастись, даже в точности исполняя их, нельзя. Для спасения нужен Христос, о пришествии Которого говорится в Новом Завете. Назначение Ветхого Завета с его заповедями – привести человека к тому состоянию, в котором он способен принять и поверить в Христа. Сами по себе ветхозаветные заповеди кажутся современному человеку очевидными: нельзя воровать, убивать, желать жены ближнего своего и т. д. Но представьте себе нравственное состояние, в котором находилось человечество, если Сам Бог через Откровение вынужден заповедовать то, что сегодня кажется само собой разумеющимся!

Кто был «выпускающим редактором»?

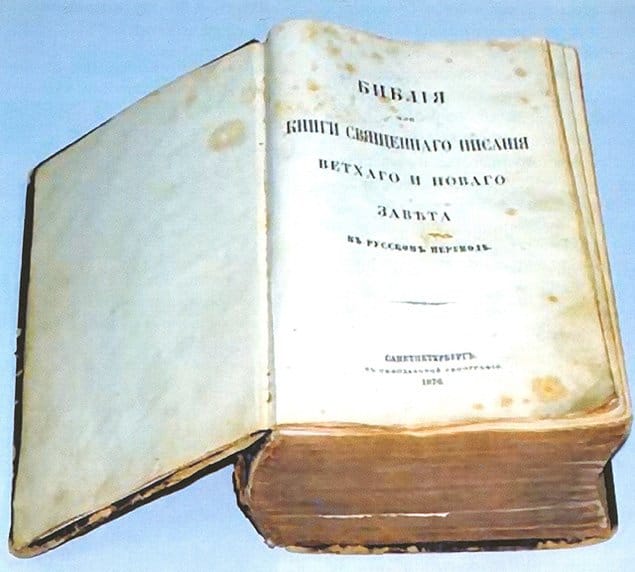

Первое полное издание Библии на русском языке. Синодальный перевод, 1876 г.

Даже люди, малознакомые со Священным Писанием, могли слышать, что Библия – церковная книга. Иногда это вызывает возмущение: «почему это Церковь пытается приватизировать Библию, которая есть общекультурная ценность?» Но возмущайся – не возмущайся, а это действительно так. Библия возникла не в светских салонах. Любой священный текст – это порождение какой-то религиозной традиции. Библия вторична по отношению к Церкви. Ее породила именно Церковь. У митрополита Сурожского Антония есть очень верная мысль, что каждая христианская община должна быть способной написать Библию, потому что Библия – это описание живого опыта богообщения, который доступен любой христианской общине. На Литургии, причащаясь Тела и Крови Христа, мы переживаем то, что переживали апостолы на Тайной Вечере. Если предположить, что не станет Библии, христианство все равно будет существовать, потому что Библия сама порождена Церковью – сначала ветхозаветной, а потом и новозаветной.

Поэтому не стоит возмущаться, когда Церковь называет Библию своей собственностью и говорит, что правильное ее понимание вне Церкви невозможно. Конечно, Священное Писание можно читать как литературный или исторический памятник. Но это будет то же, что рассматривать скрипку Страдивари в музее. Она красивая, старинная, но в качестве музейного экспоната скрипка не выполняет своей функции, не служит тому, ради чего ее создавал мастер. Кстати, пытаться воспринимать Библию только как культурный памятник начали по историческим меркам сравнительно недавно в XVIII-XIX веках.

Но Церковь не только создала и хранила Библию. Она еще и сформировала то, что в науке называется «библейским каноном» – то есть из множества разных текстов, возникавших в христианской среде, сумела отобрать те, которые действительно боговдохновенны. Это произошло в IV веке, на церковных Соборах. Согласно церковному учению, на Соборах проявляет Свою волю Бог. Не только на основании своего опыта, знаний или тем более каких-то пристрастий решали христианские епископы, какие тексты счесть священными, а какие нет. В момент принятия решения на них воздействовал Дух Святой. Конечно, для неверующего человека это – не аргумент. Но знать, что библейский канон мог возникнуть только в контексте жизни Церкви, нужно хотя бы из общекультурных соображений.

А что же отвергнутые тексты? Их общее название – апокрифы. Далеко не все из них отвергнуты за какие-либо искажения самой сути христианства. Есть и вполне благочестивые и даже авторитетные тексты. Просто эти писания – человеческие. Всего лишь человеческие. Другие же апокрифы церковное сознание отклонило из-за того, что они рисуют такой образ Христа, который не имеет ничего общего с христианской верой. Например, Христос, жестоко и мелочно мстящий своим обидчикам. Христос, совершающий фантастические чудеса не из милосердия и любви, а просто эффекта ради. Конечно, Церковь не могла принять этого. Кроме того, и исторический, и филологический анализ апокрифов показывает, что в большинстве своем они созданы уже после I века на основе ранее написанных канонических текстов.

На Библию можно смотреть по-разному: как на мифологию или древний памятник литературы, как на сборник мудрости или историю развития морали, нравственности и общечеловеческих ценностей. Но парадокс Библии в том, что взгляд на нее, отношение к ней не определяется ни литературными, ни историческими достоинствами этой Книги, ни уровнем образования, ни даже тем, какой степенью нравственности обладает ее читатель. Отношение к Библии – это отношение к Тому, о Ком она свидетельствует – к Иисусу Христу. Христиане верят, что Он – Бог, ставший человеком ради спасения людей от греха. И Он не писал никаких книг. Он пришел к людям Сам. Было время, когда христианство существовало и без Библии, но без Христа оно не могло и не может существовать. Цель жизни в Церкви – соединение не с Библией, а со Христом. И если мы это понимаем, то Библия может стать для нас подлинным детоводителем к Нему.

ЯЗЫК БИБЛИИ

Во второй половине IX века специально для перевода Библии братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку, а затем перевели все Священное Писание на язык славян. Вместе с Крещением Русь приняла и этот перевод Библии. Необходимость перевода Библии на разговорный язык стала ощущаться только в XVIII, а начат такой труд был в XIX веке. Наконец, в 1876 году Русская Православная Церковь одобрила и выпустила этот перевод, названный «синодальным» и до сих пор остающийся, безусловно, лучшим. Если вы откроете почти любое издание Библии, то на первой странице увидите фразу «синодальный перевод». Его используют разные христианские конфессии, но сам текст Библии в изданиях, где напечатана такая фраза, везде одинаков и является своеобразным «знаком качества» русских изданий Библии.

СКОЛЬКО КНИГ В БИБЛИИ

В Новом Завете 27 книг. Это число постоянно, оно признается всеми христианскими конфессиями. Число книг Ветхого Завета колеблется от 39 до 50. Дело в том, что спорные одиннадцать книг не сохранились на еврейском языке, а существуют только на греческом, правда, перевод этот очень древний – Септуагинта. Православная и Католическая Церкви включают их в Библию, называя неканоническими, у католиков они называются второканоническими. Канон – это список священных книг, которые признаются Церковью подлинными. Но в данном случае слово «неканонический» не означает «поддельный», просто эти книги не сохранились на еврейском языке и Церковь неоднозначно и несколько строже относится к их боговдохновенности.

ОТКУДА НАЗВАНИЕ «БИБЛИЯ»?

Примерно в 20 км севернее города Бейрута на побережье Средиземного моря находится небольшой город Джибел (ныне арабский, а в прошлом финикийский). Евреи называли этот портовый город – Гевал, а греки – Библос. Финикийцы были первоклассными купцами – посредниками между Грецией и Египтом. Через порт Библос в Грецию доставлялся египетский папирус. Со временем название финикийского порта приобрело нарицательное значение и стало обозначать в греческом языке книгу. Таким образом, слово «библос» (или «библион») переводится как «книга». Множественное число от этого слова – Библия – всегда пишется с большой буквы, перешло в такой форме во все новые европейские языки и употребляется только по отношению к Священному Писанию христиан.

ПЕРВЫЕ РУКОПИСИ БИБЛИИ

Фото свящ. Сергия Новожилова