Новгородские грамоты доказали что написанное слово в новгородском средневековом обществе не было

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что такое берестяная грамота

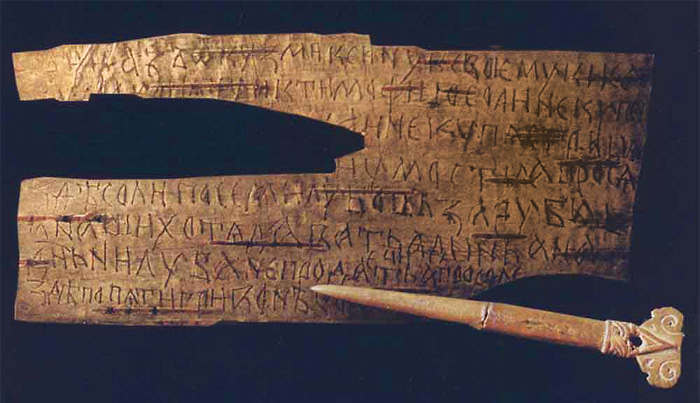

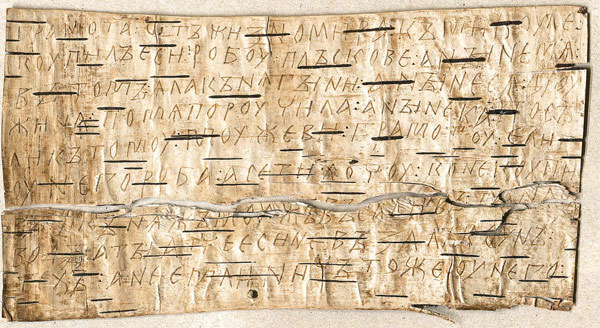

Берестяная грамота – это записки, письма и документы, сделанные на березовой коре. Сегодня историки уверены в том, что береста служила письменным материалом на Руси до появления пергамента и бумаги. Традиционно берестяные грамоты относят к периоду XI-XV веков, однако Арциховский и многие из его сторонников утверждали, что первые грамоты появились в Новгороде еще в IX-X веках. Так или иначе, это археологическое открытие перевернуло взгляд современных ученых на Древнюю Русь и, что куда важнее, позволило взглянуть на ее изнутри.

Первая берестяная грамота

Первая берестяная грамота была найдена 26 июля 1951 года во время археологических раскопок на Дмитровской улице в Новгороде. Грамоту нашли в щели между плахами настила на мостовой 14-го века. Перед археологами был плотный берестяной свиток, который, если бы не буквы, можно было бы принять за рыболовный поплавок. Несмотря на то, что грамота была кем-то изодрана и выброшена на Холопьей улице (именно так в средние века её называли), она сохранила достаточно большие части связанного текста. В грамоте 13 строк – всего 38 см. И хотя время их не пощадило, но содержание документа уловить несложно. В грамоте перечислялись сёла, которые платили повинность какому-то Роме. После первой находки последовали и другие.

О чём писали древние новгородцы

Берестяные грамоты имеют самое разное содержание. Так, например, грамота номер 155 является запиской о суде, которая предписывает ответчику возместить истцу нанесенный ущерб в размере 12 гривен. Грамота номер 419 – молитвенная книжка. А вот грамота под номером 497 и вовсе была приглашением зятя Григория погостить в Новгород.

В берестяной грамоте, посланной приказчиком господину, говорится: « Поклон от Михаили к осподину Тимофию. Земля готова, надобе семяна. Пришли, осподине, целовек спроста, а мы смием имать ржи без твоего слова ».

Среди грамот найдены любовные записки и даже приглашение на интимное свидание. Была найдена записка сестры брату, в которой она пишет о том, что ее муж привел домой любовницу, и они, напившись, бьют ее до полусмерти. В этой же записке сестра просит брата поскорее приехать и заступиться за нее.

Берестяные грамоты, как оказалось, использовались не только в качестве писем, но и в качестве объявлений. Так, например, грамота номер 876 содержит предупреждение о том, что в ближайшие дни на площади будут проходить ремонтные работы.

Ценность берестяных грамот, по мнению историков, состоит в том, что в подавляющем большинстве это бытовые письма, из которых можно очень много узнать о жизни новгородцев.

Язык берестяных грамот

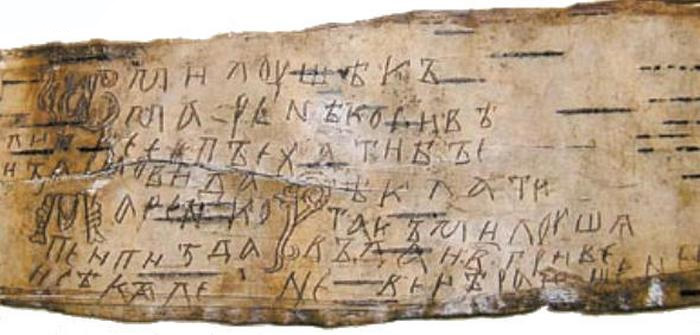

Интересным открытием в отношении берестяных грамот стал тот факт, что их язык (письменный старославянский) несколько отличается от того, что привыкли видеть историки. В языке берестяных грамот содержится несколько кардинальных отличий в правописании некоторых слов и сочетаний букв. Есть различия и в расстановке знаков препинания. Все это привело ученых к выводу о том, что старославянский язык был весьма неоднородным и имел множество наречий, которые порой сильно разнились между собой. Подтвердили эту теорию и дальнейшие открытия в области истории Руси.

Сколько всего грамот

Современные исследования

Поиски берестяных грамот ведутся и сегодня. Каждая из них подвергается доскональному изучению и расшифровке. Последние найденные грамоты содержали не письмена, а рисунки. Только в Новгороде археологами было обнаружено три грамоты-рисунка, на двух из них были изображены, по всей видимости, дружинники князя, а на третьей присутствует изображение женских форм.

Загадкой для ученых остается тот факт, как именно новгородцы обменивались грамотами, и кто доставлял письма адресатам. К сожалению, пока на этот счет существуют лишь теории. Не исключено, что уже в XI веке в Новгороде существовала своя почта или хотя бы «служба курьерской доставки», предназначенная специально для берестяных грамот.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Новгородские берестяные грамоты 1

ЧАСТЬ 1. РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

Янин В.Л. (1929 – 2020), рассказывая подробную историю открытия новгородских берестяных грамот в своей книге «Я послал тебе бересту» [1], приводит следующие сведения:

В свете рассматриваемой темы – очень интересное и содержательное сообщение.

С другой стороны, подозревать Волоцкого (в миру Ивана Санина) в участие в мировом заговоре, представляется нелепым. Вероятней всего грамоты действительно были, но не сохранились не из-за того, что кому-то не понравилось их содержание, и он решил просто их сжечь [2], а вероятно из-за их плачевного состояния, и невозможности использования по назначению. Конечно, средневековая библиотека не лучшее место для хранения раритетов, но все же это не земляная яма.

Монастырь основан в 1337 году, т.е. к 1730 году прошло всего 400 лет, когда с этими раритетами мог познакомиться Татищев, но их там уже не было, хотя всего сто лет назад в каталоге они числились. Если исключить версию путешествия во времени [3], то мы должны признать, что через 400 лет при условии вне грунтового хранения образцы просто на просто истлели, и превратились в мусор, который уже для служителей культа не представлял ни какой ценности. Его смели и выбросили в ближайшую мусорную кучу. Если провести на этой куче раскопки, то фрагменты отдельных букв я полагаю ещё можно будет найти.

Далее Янин отмечает, что образцы 17 века всё ещё можно встретить в тех или иных государственных архивах. Жаль, что будущий академик не приводит описание состояния этих образцов, так как это их предельный возраст, когда они должны уже разрушаться. Я не удивлюсь, что более подробные исследования приведут к результату, что на сегодня из них не осталось ни одного.

Особое внимание обращает на себя информация о книге старообрядцев. Здесь важно отметить, что «береста разодралась, от частого употребления в мозолистых руках поморских чтецов, по тем местам, где находились в бересте прожилки». Максимов не сообщает о возрасте книги, но ей вряд ли более 200 лет, и она уже демонстрировала следы разрушения, хотя хранилась в комнатных условиях. Это даёт нам указание на хрупкость материала во времени.

Самым интересным в этом пассаже Янина является сообщение о находке берестяной грамоты 14 века в силосной яме на берегу Волги под Саратовом в 1930 г.

Речь в данном случае идёт о так называемой золотоордынской бересте, которую нашли не в силосной яме, а во время рытья котлована для силосной ямы, причём сам берестяной свиток находился в берестяной коробке, поэтому, очевидно, не плохо сохранился. Датировка свитка была установлена по погребению из которого она была извлечена, датируемого XIV—XV столетием. Береста представляла собой берестяную книжечку карманного формата.

Коротков А.А., сотрудник Саратовского областного музея, проводивший обследование находки, в своём отчёте отмечал:

«Книжечка, обломанная по углам и весьма плохой сохранности действительно оказалась сшитой из бересты и на ней мною были обнаружены письмена, схожие с арабскими и частью сирийскими или уйгурскими буквами, бронзовое блюдечко сильно окислено, вне сомнения, было ни что иное, как чернильница для туши, а костяная пластинка с заостренным концом и желобком на нижней стороне – пером для письма.»

Таким образом, были найдены все атрибуты письменных принадлежностей: непосредственно текст на носителе, чернильница и перо. Дешифровка текста показала, что в книжице были записаны, вероятно, стихи. Эта находка повлияла на отношение к средневековой письменности А.В. Арциховского, идеей фикс, которого с этого момента стала уверенность в том, что в качестве носителя письма славяне так же могли пользоваться берестой.

Возникает естественный вопрос, почему профессиональный археолог, с таким упорством верил, в то, что артефакты в виде берестяных грамот могут сохраняться в земле до 1000 лет?

Судя по тому, что сообщает нам Янин, который работал с Арциховским бок о бок с 1947 года, на раскопах 1930-х годов он видел, что брёвна мостовых сохраняются достаточно хорошо, чтобы разглядеть их погодные кольца вплоть до середины 10 века. Из этого Арциховский сделал вывод о том, что в подобных условиях должна сохраняться и береста. Но при этом он не учёл того, что в отличие от бревна, которое сохраняет свою прочность при минусовых температурах, береста в тех же самых условиях становится хрупкой и при каждом новом промерзании разрушается быстрее и быстрее.

По современным строительным нормам глубина промерзания грунта в Новгороде составляет 1 м. С учётом роста культурного слоя 1 см в год, береста находящаяся во влажном грунте успеет промёрзнуть до 100 раз. Даже если она за это время не развалится, что было бы действительно чудом, в дальнейшем она будет испытывать все возрастающее давление со стороны нарастающего сверху грунта, и к истечению следующих ста лет, вероятней всего превратится в труху. Это объясняет, почему до Арциховского ни кто и никогда не находил берестяных изделий глубже 200 лет от поверхности раскопа вне особых условий хранения, как, например, это было под Саратовом в 1930 г. Но желание сделать сенсационное открытие было так велико, что Арциховский уже не мог остановиться.

Сейчас трудно сказать, какие аргументы он предоставил НКВД, и какие политические дивиденды сулил от этой авантюры, но со всей определённостью он добился своего, и получил соответствующую поддержку, благо в застенках НКВД, было достаточно специалистов, чтобы выполнить эту щекотливую работу.

Суть этой авантюры заключалась в следующем. Ему предоставлялось необходимое финансирование для проведения крупномасштабного раскопа в Новгороде. К моменту начала работ специалисты НКВД должны были изготовить более 1000 берестяных артефактов, которые затем тайком подкладывались в раскоп в нужном месте, чтобы за тем, по месту находки, датировать найденную грамоту.

Самое трудное было подложить первую грамоту. Вот как её находку описывает Янин:

Интенсивность раскопок просто поражает. Такое ощущение, что кроме пластов ниже 14 века экспедицию больше ничего не интересовало. Если исходить из расчётов Янина, этот пласт должен был находиться на глубине 5,5 метров. Фактически он почему-то оказался на глубине 2,4 метра Т.е. в день снимали по 0,2 метра грунта на площади 324 кв. метра, то есть, это около 65 куб. м. Как видно на фотографии на раскопе работали в основном девушки, но их производительность просто какая-то фантастическая. Но самое удивительное в этом то, что археологические раскопки с интенсивностью копания котлованов ни кто и никогда не производил. Это единственный случай в археологической практике. Сегодня можно только гадать, сколько бесценного археологического материала было уничтожено в этом копании, чтобы уже через две недели отчитаться, что первая грамота «пошла».

Причём интересно само место её нахождения:

«Грамота была найдена прямо на мостовой XIV века, в щели между двумя плахами настила. Впервые увиденная археологами, она оказалась плотным и грязным свитком бересты, на поверхности которого сквозь грязь просвечивали чёткие буквы.»

Не мудрствуя лукаво, грамоту просто всунули между брёвнами, и присыпали землёй. В том ажиотаже, в котором работала экспедиция, на такие мелочи просто не обратили внимание.

На фотографии видно, что плахи укладывались плотно по поверхности настила и щелей не имели. Единственно куда можно было засунуть грамоту, это снизу настила. То есть, во время укладки нового настила грамота уже как бы там лежала, и брёвна положили прямо на неё, а не смахнули за помост. Но из НКВД торопили с результатом, и исполнители играли уже по своим правилам.

Интересно содержание этой первой грамоты:

«…с Шадрин(а) села шло 20 бел дар(у) … Мохова села шло дара 20 бел…»

То есть, на улице, походя, выбросили финансовый документ о подушном сборе, а «дорожники» даже не удосужились заглянуть в него, и поверх просто положили настил. Мне интересно, наши налоговики, так же разбрасываются своими документами или эта безалаберность исключительно средневековая черта?

Лиха беда начало. Янин пишет, что следующая находка была уже на следующий день и соответственно в следующем культурном слое отстоящим от предыдущего на 20 лет или на 0,2 м (суточная норма раскопа). И снова без фантазий, тот же пушной сбор, но на двадцать лет ранее:

На следующий день, т.е. ещё через 20 лет появляется первое деловое письмо:

«Поклон от Григши Есифу. Онанья прислал [человека или грамоту] со словами … Я ему ответил: «Не велел мне Есиф варить перевару ни для кого». Тогда он прислал к Федосье: «Вари ты пиво. Сидишь на выморочном участке [и] не варишь ячмень».»

Дальше как говорится «Остапа понесло».

Интересная закономерность, по одному письму в каждом слое. За весь 1951 год с июля по сентябрь нашли только 10 грамот. [6] Вероятней всего это связано с тем, что с началом первых находок интенсивность капания снижалась и уже в следующие сезоны стала входить в естественный для археологической экспедиции темп. И можно было подкидывать в раскоп значительно больше грамот.

[2] Хотя такие повороты судьбы были не редкостью, например, в России в отношении старообрядческой литературы.

[3] По версии вневременного мирового заговора.

[4] Особенность этой находки состояла в достаточно сносной сохранности бересты, и самое главное в сохранности надписи выполненной чернилами, что указывает на особые условия её хранения, информация о которых к сожалению бесследно исчезла, так как захоронение вскрывал обычный экскаватор, а находку осматривал музейный работник, а не профессиональный археолог.

[5] Это очень важное замечание Янина, так как указывает на особый статус экспедиции, от которой нельзя было ожидать сенсационных открытий, кроме уверенности Арциховского в успехе. Ход проведения раскопок указывает на то, что слои выше 14 века Арциховского просто не интересовали, и он вместе с грунтом выкидывал из раскопа все что в них находилось, что для учёного просто не возможно, но соответствует методам НКВД, для которого цель всегда оправдывает средства.

[6] Небольшое число находок в первом сезоне можно объяснить небольшим количеством подготовленных артефактов. Нужно было на практике отработать все нюансы вложения в раскоп грамот, не привлекая внимание многочисленных участников экспедиции. Эта задача была успешно решена и число находок с каждым новым сезоном росло.

Берестяные грамоты: где их впервые нашли и что на них писали жители Руси?

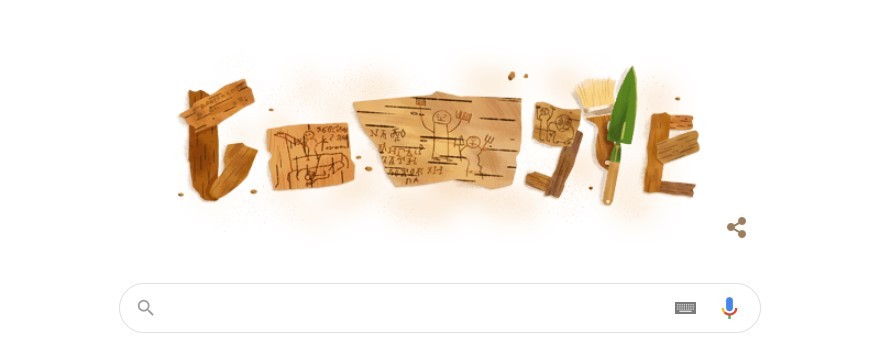

26 июля в 70-летнюю годовщину обнаружения первой новгородской берестяной грамоты Google на своей стартовой странице изменил дудл.

Фото: depositphotos / DarkBird

Компания Google 26 июля посвятила свой новый дудл берестяным грамотам — памятникам письменности Древней Руси XI–XV веков, которые ученые впервые обнаружили 70 лет назад. На стартовой странице буквы названия поисковой системы составили из кусочков бересты и дополнили изображением лопатки и кисточки — главными инструментами археологов.

Где и когда впервые обнаружили берестяные грамоты?

26 июля 1951 года на Неревском раскопе в Великом Новгороде археологическая экспедиция под руководством Артемия Арциховского обнаружила первую берестяную грамоту. Одна из местных жительниц Нина Акулова между плахами настила древней мостовой Холопьей улицы в слоях конца XIV века увидела кусочек бересты с письменным текстом. Это было короткое письмо простолюдина, жившего в XV веке. К концу полевого сезона специалисты нашли еще девять похожих документов. С тех пор каждой найденной грамоте назначают порядковый номер. Впоследствии подобные артефакты были найдены на раскопках в Москве, Пскове, Смоленске, Старой Руссе, Твери, Торжке, Витебске, Мстиславле, Звенигороде Галицком. Сегодня их число достигло порядка 1200 штук. Самые древние из них относятся к первой половиной XI века, а наиболее поздние — к середине XV века.

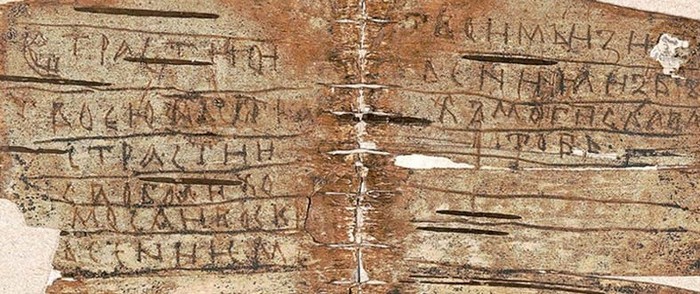

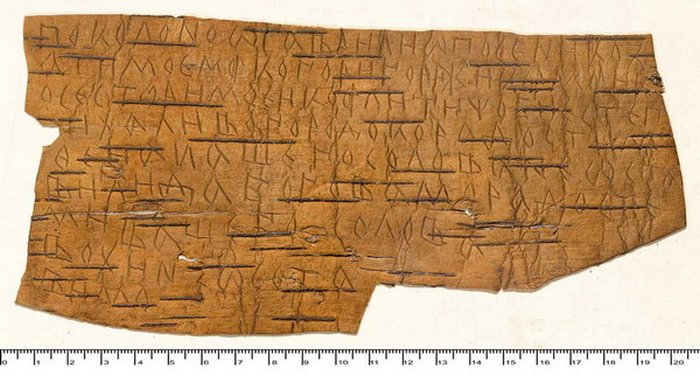

Как писали на берестяных грамотах и благодаря чему они сохранились?

Буквы выцарапывались на бересте острием специально предназначенного для этой цели металлического или костяного инструмента — писала. Лишь на двух из найденных грамот буквы написаны чернилами. Большинство из них покрыты текстом с внутренней, обращенной к стволу, более темной, стороне листа. Почвенные условия Новгорода таковы, что там очень много влаги и, следовательно, нет доступа воздуха в почву, поэтому там почти нет микробов, которые вызывают процессы гниения. По оценкам ученых, новгородские культурные слои хранят еще около 20 тысяч берестяных грамот.

Какие сведения можно узнать из берестяных грамот?

Содержание берестяных грамот очень разнообразно. На них писали заметки и списки покупок, любовные признания, молитвы и другие тексты. Иногда бересту использовали как черновик, чтобы затем перенести текст на более дорогой пергамент, на котором составляли официальные документы. На ней же писали завещания, расписки, купчие, судебные протоколы. Также на грамотах рисовали, учились писать и тренировали умение считать. Словом, из них можно узнать, как жили обычные горожане средневековых русских городов. Бытовой и личный характер многих грамот Великого Новгорода свидетельствуют о высоком распространении грамотности среди населения.

Кто такой Онфим-ученик?

Онфим — новгородский мальчик, живший в XIII веке, автор берестяных грамот. Археологи нашли в 1956 году 12 листов, исписанных его почерком. Также ему принадлежат несколько рисунков. Исследователи считают, что Онфим все свои грамоты и рисунки одновременно потерял, благодаря чему они были найдены вместе. В них содержится азбука, которую мальчик лично переписал три раза, и слоги из букв, а также письмо к некоему Даниле — возможно своему «однокласснику». Также ученик переносил на бересту фрагменты из Псалтыря. Что касается рисунков, то в них Онфим изображал лошадей, воинов в шлемах и плащах, сцены боя, летящие стрелы. В сентябре 2015 года в Великом Новгороде открыли сразу два памятника Онфиму и его рисункам.

Берестяные грамоты Новгорода от лингвиста Зализняка 2017

На лекциях «маэстро лингвистики» много людей. Часто много специалистов, которые участвуют в «интерактиве».

Следующая грамота — 14-й век, номер 1101. Это новый раскоп в зоне Дубошина переулка в Новгороде. И она целая, и даже двусторонняя, на ней 11 строк: Это очень много для берестяных грамот. Но содержание скучное — это список долгов: Артемий дал рубль и т.д.

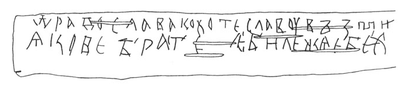

грамота номер 1096: ПОКЛОНЪ ОТ (для этого сочетания использовалась отдельная буква омега + т :ѿ) КЛИМЕНТѢ (йотированный «а») И ОТ МАРЬi КЪ ПЯТКУ КЪ ОПАРИНУ.

Здесь, скорее всего как и в грамоте номер 311 в челобитной Опарин.

Грамота номер 1094: ЧЕЛОБѢТЬЕ ОТ ВОЛОСА (нет, это не Велес? Нет, в русском языке хорошо известно чередование славянских и исконно русских слов типа «град» — «город», поэтому это имя — Влас). Кому: Г’ИНУ (сокращение «господин» под славянским знаком титло) КЪ ЪФОNOCУ И К МИХАЛѢ.

А НЫНОЦО ВАМ ЕНE. ВАСѢЛЪКЕ. И?ЕСКА.

Не удивлюсь, если вам фраза покажется непонятной, что это за ЕНЕ? В новгородском диалекте возможна мена М на Н, тогда это «емле», то есть «берет». Но что за ИЕСКА? Может быть, два слова: И ЕСКА. Тогда ЕСКА — может быть производное от зафиксированного имени Иесип (Осип).

Дальше: А НЫНЬ ГИНЕ (лпять сокращение «господине» под титлом). О ТОМЪ ПЕЦАЛТЕСЬ

А ЕЩЕ НA MEНE ПОХУПАЕТСЯ (это издевается, насмехается надо мной)

Грамота под номером 1102. Это опять письмо, начинается со слов «поклон от Лукерьи». А вот кому поклон, вам предстоит угадать: КИМАКТИ. Что это?

имя — Имакта. Но ни в русском, ни в соседних языках оно не зафиксировано.

А РУБИЛИ СВОИ ( рубли свои) ВОЗМИ А ПОТИНУ ПРИШЛИ (видимо, полтину) КЛАНИСЯ (Зализняк: ужасная форма)

ПРО ПОТИНОУ (кланяйся про полтину) СВАРИТИ=

Оставь мне кутьи, а рубли свои возьми, а полтину возьми, кланяйся (кому-то) и на полтину свари (пиво). А что касается одежды(, оставшейся от умершего), приходи сюда, пишу тебе, торопясь». Есть похожие грамоты, в которых описаны подобные действия по завещанию.

Нам не стоит пенять Лукерье на ее грамотность, наоборот: она позволила нам открыть обстоятельство, касающейся древнерусской речи. На самом деле она очень точно воспроизвела звучание живой речи: «кланяйся» звучит на самом деле именно кланяеся (с екратким).

Зализняк: Что же касается РУБИЛИ (рубли), то у нас есть целая серия примеров, где мягкость обозначается с помощью не Ь, а И. Например, ОВИСА, а не ОВЬСА, ЧЕЛОМ БИЮ, а не БЬЮ.

Самое поразительное: это ПОТИНА без Л, которая встречается тут дважды. Видимо, она действительно так произносила. В грамотах дважды встречается «повтора», переход «ол» в «о» вообще был возможен для новгородского говора.

ИМХО кавычки в словосочетании «маэстро лингвистики» лишние. Издевательски звучит.

(Стырено у Лебедева)

Очень интересно, благодарю

Грамота от Жизномира к Миколе купил еси робов в Плескове.

Первое, что легко читается в первой грамоте. Перевода не даю, не настолько знаю язык)

У меня вопрос к тебе, как к разбирающемуся человеку. Давно меня мучает. В Новгородской области было много боевых действий. И можно найти много фоток о раскопках. Так вот за 70 лет в новгородской земле мало что уцелело. Посмотрите фотки там шлемы на половину разрушенные, приклады погнившие. Письма и личные документы во многих случаях не поддаются опознанию. Но вот берестяным грамотам 800 лет. Причем на многих фото просто изумительнейшее состояние, как например на заглавной фото к посту. Вот как? Вот вы можете научно мне объяснить как абсолютно реальный шлем и приклад на половину растворились в этих болотах за 70 лет, а берестяной тонюсенький листочек с заусенцами по периметру в такой изумительной сохранности 800 лет? Почему об этом никто не знал до 1951 года? Как можно говорить о письменности если все было найдено только в Новгороде? Ну там 1000 штук нашли. В остальных местах по 1-2 грамоты и то я думаю это из Новгорода. Ну не в нутри же города они писали, это глупо. Кто передавал эти письма в таком случае внутри города? Настолько лень было пройти 3 двора? Почему кучу грамот приписывают 1 человеку по подчерку? Почему на протяжении 500 лет не происходит внутриязыковых изменений в бытовом общении?

Это после Кириломифодьевщины было.

А докириломифодьевщины есть что-нибудь?

К примеру из Костенок что-нить?

Грамота под номером 1102. Это опять письмо, начинается со слов «поклон от Лукерьи». А вот кому поклон, вам предстоит угадать: КИМАКТИ. Что это?

имя — Имакта. Но ни в русском, ни в соседних языках оно не зафиксировано.

А РУБИЛИ СВОИ ( рубли свои) ВОЗМИ А ПОТИНУ ПРИШЛИ (видимо, полтину) КЛАНИСЯ (Зализняк: ужасная форма)

ПРО ПОТИНОУ (кланяйся про полтину) СВАРИТИ=

Карта: «небо» в языках Европы

Среднеанглийское ski, skie, sky происходит от древнескандинавского корня ský (“облако”), что восходит к праиндоевропейскому корню *(s)kewH- со значениями “прикрывать; скрывать, прятать, затенять”. Карты для слова «облако» пока нет, но она напрашивается.

А вот латинское caelum, вероятно, наследует праиталийскому *kailom, от праиндоевропейского *keh₂i-lom (“весь, целый, полный”). А в таком случае, романское небо роднится с русским целый.

О ПРАЗДНИКЕ

29 (18) ноября 1783 года княгиня Екатерина Дашкова, тёзка и подруга императрицы Екатерины Второй, а ещё первая женщина — председатель Академии наук, выступила перед российскими академиками. Она спросила у светил вроде Фонвизина и Державина: доколе надобно будет писать «iолка»? Как писать «слёзы» и фамилию фаворита императрицы светлейшего князя Потёмкина? И не пора ли уже заменить диграф «iо» литерой «ё»?

Так, по слухам, в русском языке появился единственный умляут (буква с диакритическим знаком — точечками сверху, наподобие ö, ä, ũ и подобных в латинице).

Зрители постарше, которые живут в Петербурге, помнят мою сверхпопулярную телепрограмму «Везёт же людям!» (около 1000 выпусков с 1998 по 2004 годы). Неофициально её называли «Программа Ё» — на экранной заставке любимая буква в самом деле была специально выделена цветом и размером.

С праздником каждого, кто пишет Ё там, где положено, а не подменяет её ущербным Е!

Остальным напомню, что тех, кто пишут Ё, вообще надо бояться: если уж у них (у нас) рука дотягивается точечки над Е поставить, — наверняка и до вас дотянется.

Проект семь пятниц на неделе 294. День придумывания новых слов

Я считаю, что язык должен развиваться и мы должны пускать к себе новые иностранные слова и слова из молодежного жаргона, но не все. Круто, когда появляется новое явление, которому еще нет определения в наших широтах, и язык перерабатывает иностранный термин, немного его видоизменяет для удобства, и в копилку великого и могучего падает новое слово. Но зачем нам новые слова для определения старых понятий? Всю жизнь тефтели были тефтелями, а тут на тебе — митболсы, блин, встречайте в каждом меню. И все эти лонгсливы (футболка с длинными рукавами) с фрэшами (свежевыжатые соки) туда же.

Человек-эпоха. Дмитрий Сергеевич Лихачев (к 115-летию со дня рождения)

Он ушел из жизни два десятилетия и два года тому назад, в 1999 году. Ученый с мировым именем, автор Декларации прав культуры сам представлял собой целую эпоху, прожив длинную жизнь, в которой были и страдания, лишения и величайшие научные достижения. Когда Дмитрия Сергеевича не стало, в один голос заговорили: он был совестью нации, являл собой пример самоотверженного и неотступного служения России.

Он появился на свет в столице Российской империи – Санкт-Петербурге – в 1906 году. В 1914 году, через месяц после начала I мировой войны, Митя Лихачев пошел в школу. Его ранее детство пришлось на ту короткую, но богатейшую пору в истории русской культуры, которую принято называть Серебряным веком. Правда, родители Дмитрия Сергеевича не принадлежали к литературной или артистической среде. Отец его был инженером. Но эта эпоха «пленила» и их семейство. Дмитрий решил стать филологом. Несмотря на увещевания родителей пойти по стопам отца, он в 1923 году поступает на этнолого-лингвистическое отделение факультета общественных наук Петроградского университета.

Впоследствии он вспоминал: «Ленинградский университет в 1920-е годы по гуманитарным наукам был лучшим университетом в мире. Такой профессуры, какой обладал тогда Ленинградский университет, не было ни в одном университете ни до того времени, ни после». Среди преподавателей было много выдающихся ученых. Литературно-философские кружки, во множестве существовавшие до 1927 году в Ленинграде, стали приобретать преимущественно религиозно-философский или богословский характер. Д.С. Лихачев в двадцатые годы посещал один из них – кружок под названием Хельфернак («Художественно-литературная, философская и научная академия»), заседания проходили на квартире школьного преподавателя Лихачева И.М. Андреевского.

Соловецкий монастырь, основанный преподобными Зосимой и Савватием в XIII столетии, в 1922 году был закрыт и превращен в Соловецкий лагерь особого назначения. Он стал местом, где отбывали срок тысячи заключенных (на начало 1930-х годов их численность доходила до 650 тысяч, из них 80% составляли так называемые «политические» и «контрреволюционеры»).

В 1931 году заключенного Лихачева переводят с Соловков на Беломоро-Балтийский канал, а 8 августа 1932 года он освобождается из заключения и возвращается в Ленинград. Закончилась страница его биографии, о которой он в 1966 году сказал: «Пребывание на Соловках было для меня самым значительным периодом жизни».

Вернувшись в родной город, он долго не мог устроиться на работу: мешала судимость. К тому же здоровье было подорвано Соловками. Открылась желудочная язва, болезнь сопровождалась сильными кровотечениями. Он подолгу лежал в больнице. Наконец, ему удалось поступить научным корректором в издательство Академии Наук.

В 1935 году Дмитрий Сергеевич женился на Зинаиде Александровне Макаровой, а в 1937 году у них родились две девочки – близнецы Вера и Людмила. В 1938 году Лихачев поступил на работу в Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, где 11 июня 1941 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук по теме «Новгородские летописные своды XII века».

Через одиннадцать дней после защиты началась Великая Отечественная война. По состоянию здоровья он не был призван на фронт и до июня 1942 года оставался в блокадном Ленинграде. Вот как проходил день в их семье? С утра топили книгами буржуйку, потом вместе с детьми молились, готовили скудную пищу – часто из столярного клея. В шесть часов вечера ложились, стараясь накидать на себя как можно больше всего теплого. В такой обстановке Дмитрий Сергеевич не оставлял занятий наукой. Пережив тяжелейшую блокадную зиму, весной 1942 года он начал собирать материалы по поэтике древнерусской литературы и подготовил (в соавторстве с М.А. Тихановой) исследование «Оборона древнерусских городов». Эта вышедшая в 1942 году книга стала первой в обширнейшем наследии великого ученого.

В 1945–1946 годы выходят в свет его книги «Национальное самосознание Древней Руси», «Новгород Великий», «Культура Руси эпохи образования русского национального государства». А в 1947 году он защищает докторскую диссертацию «Очерки по истории литературных форм летописания XI–XVI веков». Дмитрий Сергеевич не только сам занимался исследованием древнерусской литературы, но и выступил в качестве блестящего организатора науки. С 1954 года до конца жизни он являлся заведующим Сектором (с 1986 года – Отделом) древнерусской литературы Пушкинского дома. Под его руководством отдел стал главным научным центром изучения древнерусского словесности и литературы.

Известный актёр, народный артист РФ Игорь Дмитриев так охарактеризовал основное значение Дмитрия Сергеевича Лихачёва в развитии русской культуры:

«Гордость русского народа, гордость интеллигенции. Я не знаю, кто сможет занять его место и кто сможет иметь право говорить так о любых проблемах российской культуры с таким знанием и с такой болью за неё…»