Ностратическая семья что это

НОСТРАТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ

Признаки принадлежности к ностратическим языкам находят также в этрусском языке, эламском языке, шумерском языке, нивхском языке, юкагирском языке, в эскимосско-алеутских языках и чукотско-камчатских языках; из этих гипотез наиболее обоснован ностратический (возможно, алтайский) характер эскимосско-алеутских языков (О.А. Мудрак, 2008 год).

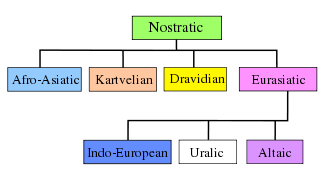

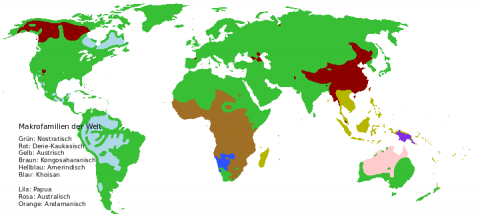

Относящиеся к ностратическим языкам семьи демонстрируют в первую очередь номинативный строй, языки эргативного строя появляются на поздних этапах. Морфология для ностратического праязыка восстанавливается скорее агглютинативная или аналитическая (морфологич. показатели могли быть клитиками или отдельными словами; см. Агглютинация в языке, Аналитизм), но это может быть связано с особенностями применения компаративистской процедуры в случае дальнего родства. На типологичесуих основаниях предлагается разделение ностратических языков на восточную (уральские, алтайские, дравидийские языки) и западную (индоевропейские, картвельские, афразийские языки) группы, из которых восточная имеет чисто агглютинативную морфологию и устойчивый вокализм корня, а западная демонстрирует элементы внутренней флексии. Имеется ли специфическое родство внутри этих групп, пока неясно.

В современной лингвистике существуют синонимы понятия ностратических языков: 1) сибиро-европейские языки (А.Б. Долгопольский); 2) бореальные языки (введено Н.Д. Андреевым; при этом он не включает в ностратические языки афразийские и дравидийские); С.А. Старостин называет бореальными языками макросемью, включающую ностратические в узком смысле (т. е. без афразийских), в современных лингвистических работах для этой группировки предлагается название «евразиатские языки»; 3) афразийские языки; 4) дене-кавказские языки; 5) австрические языки.

Близка к ностратической гипотеза Дж.Х. Гринберга, который выделил евразиатские языки, отнеся к ним индоевропейские, уральские, алтайские, нивхский и айнский. С 1984 года А. Бомхард (США) опубликовал работы по сравнению, которое он называет ностратическим; сначала это было индоевропейско-афразийское сравнение, затем Бомхард признал ностратическую макросемью в составе, предложенном В.М. Илличем-Свитычем. Бомхард предлагает собственную систему соответствий, коренным образом отличную от системы Иллича-Свитыча. Различия обусловлены в первую очередь тем, что за основу Бомхард берёт глоттальную реконструкцию праиндоевропейского языка (см. Глоттальная теория), а также малопрофессиональную методику сравнения (критический разбор см. в работах Е.А. Хелимского, 2000).

Дополнительная литература:

Иллич-Свитыч В.М. Алтайские дентальные: t, d, ♎ // Вопросы языкознания. 1963. № 6;

он же. Алтайские гуттуральные *k’, *k, *g // Этимология. М., 1964;

он же. Генезис индоевропейских рядов гуттуральных в свете данных внешнего сравнения // Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. Тезисы докладов. М., 1964;

Долгопольский А.Б. От Сахары до Камчатки языки ищут родственников // Знание – сила. 1967. № 1;

он же. О ностратической системе аффрикат и сибилянтов: корни с фонемой *ʒ // Этимология 1972. М., 1974;

Дыбо В.А. Ностратическая гипотеза (итоги и проблемы) // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1978. Т. 37. Вып. 5;

Дыбо В.А., Терентьев В.А. Ностратическая макросемья и проблема ее временной локализации // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1984. Ч. 5;

Цинциус В.И. Этимологии алтайских лексем с анлаутными придыхательными смычными губно-губным *п’ и заднеязычным *к’ // Алтайские этимологии. Л., 1984;

Starostin S. A. Nostratic and Sino- Caucasian // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1989.

Что такое «ностратическая гипотеза» и почему многие её боятся

Сравнительно-историческое языкознание

При сравнении большого количества языков встает вопрос о том, в каком порядке их располагать, как их классифицировать. Например, если в индоевропейскую семью входят сто разных языков, то это не значит, что в какой-то момент сто разных племен, говоривших на праиндоевропейском языке, встали и пошли в разные места, где дальше их язык развивался по собственному пути.

На самом деле процесс этот был постепенным: потихоньку откалывались то одна, то другая группа, потом эти группы сами распадались на несколько и уходили в разные места. Процесс языкового распада и развития очень удобно демонстрировать наглядно в виде того, что называется «генеалогическое древо языков». Это графическая схема, в основании которой стоит праиндоевропейский язык, и от него стрелочками идут другие.

Для этого есть ряд строгих методик. Необходимо посмотреть, какие общие изменения происходят между отдельными языковыми потомками. Допустим, английский и немецкий объединяют определенные важные признаки, которых нет больше ни у каких индоевропейских языков. Значит, это серьезный аргумент.

Например, фонетические изменения. Скажем, звук «д», который стал «т», – это общая черта для всех германских языков. Это серьезный аргумент в пользу того, что эти два языка относятся к одной ветви.

Гораздо больше аргументов можно найти в словарном составе, в лексике. Есть много общих слов, которые у германских языков общие с другими индоевропейскими языками, но есть и слова, которые представлены только в германских языках – и больше нигде. Это аргумент в пользу того, что есть какая-то особая связь между английским, немецким и другими германскими языками, которая заставляет помещать их именно на эту ветку. На основании таких общих инноваций в стандартной компаративистике и классифицируются языки.

Языковое родство

Гораздо сложнее стоит вопрос относительно внешней классификации языков. Внутри индоевропейской семьи все языки по веточкам рассажены. А что насчет внешней классификации? От чего, собственно, произошел индоевропейский язык и можно ли его связать с языками других ветвей?

К середине ХХ века было сделано довольно много разных реконструкций. Были реконструированы праиндоевропейский язык, прасемитский язык, праязыки для разных семей Евразии: уральской, тюркской, дравидийской семьи в Южной Индии и т.д. Тогда был поставлен вопрос о их связи друг с другом на более глубоком уровне и общем предке.

Тут мнения у компаративистов по всему миру сильно разделились. Некоторые стали в ужасе говорить, что мы дальше идти не можем, что это слишком глубокий уровень реконструкции, что это слишком субъективно, слишком размыто, непонятно. Потому что современные языки отделяются от предков на временной период не в 5-6 тысяч лет, а в 10-15 тысяч лет.

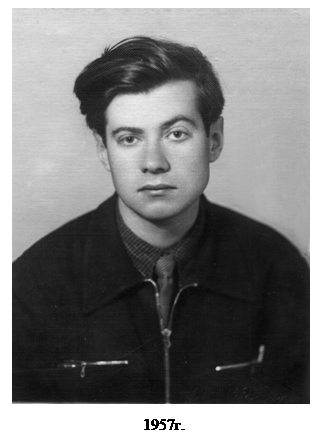

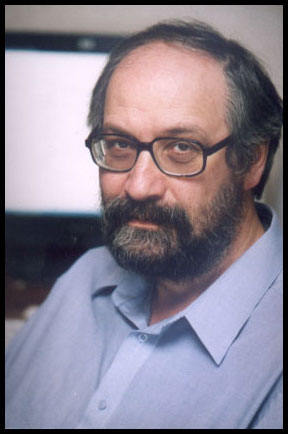

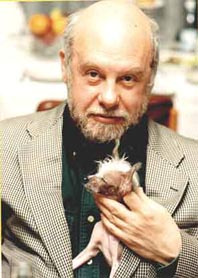

Он родом из Киева, но почти всю жизнь прожил и проработал в Москве, изначально был выдающимся славистом. Занимался славянскими языками, сделал несколько важных открытий, но параллельно его очень интересовал вопрос глубокого родства языков. Он, суммировав все результаты, которые достигла компаративистика на тот момент, выдвинул теорию «ностратического родства».

Ностратическая гипотеза

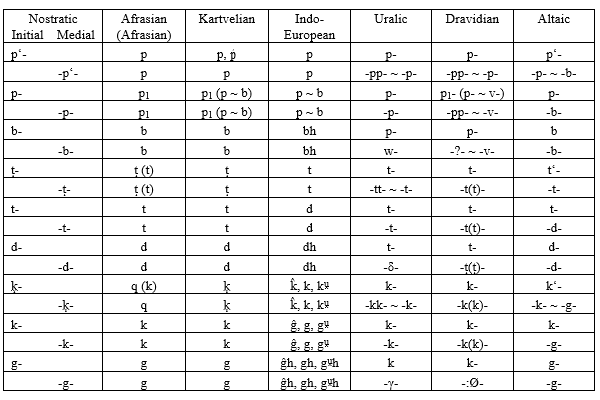

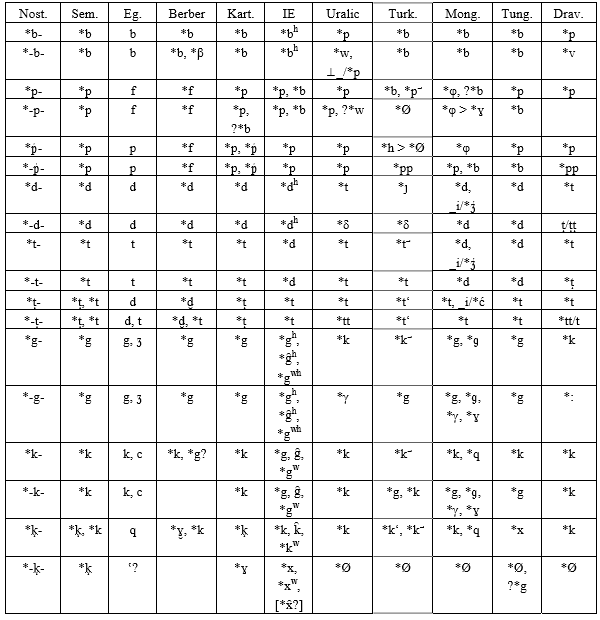

Гипотезу тогда всерьез никто не воспринял, потому что она была основана на интуитивных прикидках, а не на основных постулатах сравнительного исторического языкознания, таких, как регулярные соответствия, структурные закономерности и прочее. Заслуга Иллич-Свитыча заключается в том, что он придал научную форму этой гипотезе, т.е. он установил системные закономерности между реконструкциями.

Ученый набрал большое количество сравнительного материала, по которому удалось опубликовать в тяжелые советские времена трехтомный этимологический словарь ностратических языков. К сожалению, он вышел уже посмертно, потому что его автор, Владислав Маркович Иллич-Свитыч, трагически погиб в 1966-м году, его сбила машина.

Ностратическая гипотеза до сих пор среди широкого круга лингвистов является скорее гипотезой: далеко не все ее принимают. Многие ее боятся, некоторые считают, что не все было сделано с надлежащей аккуратностью. Но самый большой минус, наверное, в том, что со времени выхода в свет словаря Иллич-Свитыча никакого крупного, кардинального прорыва в ностратическом языкознании не произошло — пока. Это, с одной стороны, немножко грустно, а с другой стороны, впечатляет, потому что означает, на каком высоком уровне был сделан словарь Иллич-Свитыча.

Главное, что произошло в науке с тех пор, – это то, что к ностратической гипотезе добавилось большое количество гипотез, связывающих на таком же глубоком уровне другие семьи языков и Старого, и Нового Света.

Ностратика (ностратическое языкознание)

Смотрите также книги по ностратике и ностратическим языкам, краткую типологическую сводку по ним, а также гипотезы о ностратической прародине. Кроме того, имеются следующие страницы по языкознанию отдельных ностратических семей и их групп: алтаистика (с тюркологией), афро-азиатика (с семитологией), дравидистика, индоевропеистика (в т.ч. индология, славистика. ), картвелистика, «чукамчатика», эскалеутика.

Также вам может быть интересен дочерний сайт lexicons.ru, где располагаются этимологические базы протоязыков этих ностратических семей и их групп: Праанатолийский, Прабалтский, Прасемитский, Пратюркский (а праиндоевропейский и праславянский выделены в отдельные веб-проекты.)

Кстати, на данную страницу имеется ссылка из статьи Википедии «Ностратические языки».

Разделы страницы о ностратических языках, происхождении их семей, их сравнении и восстановлении ностратического праязыка:

Семьи ностратических языков и их классификация

Языковед В.В.Напольских (2018) считает, что распад ностратической общности следует связывать в первую очередь с разделением западной и восточной ветвей, точнее с прекращением непосредственных связей между доиндоевропейскими и доуральскими диалектами общности, которое должно было произойти не позднее XII–X тыс. до н. э. Эта дата приемлема еще и потому, что она совпадает со временем перехода от плейстоцена к голоцену, от палеолита к мезолиту, концом последнего оледенения и радикальной перестройкой природной среды и хозяйственно-культурного уклада населения севера Евразии.

Если обратиться к палеогеографическим данным, то перед нами раскроется довольно интересная картина. В эпоху осташковско-сартанского оледенения (то есть в период существования археологических памятников типа Мальта и Афонтова Гора) на юге Западной и Средней Сибири существовала система Мансийского и Енисейского подпрудных озер — крупнейшая в Евразии. 20–12 тыс. лет назад эта система соединялась с Аральско-Каспийским бассейном крупнейшим в мире Тургайским стоком, функционирование которого прекратилось в голоцене, 10–11 тыс. лет назад, а максимум имел место в самом конце ледниковой эпохи.

Предполагается, что 16–15 тыс. лет назад произошел поворот на юг «всего стока северных рек России» [почему??], который стал одной из важнейших причин начала великой хвалынской трансгрессии: 16 тыс. лет назад уровень Каспия поднимался со скоростью 2 м в год (Гроссвальд 2009: 67–68). [Возможно, причиной этих драматических событий послужило извержение антарктического вулкана Такахе двумя тысячами лет ранее.]

Реконструируемые таким образом катастрофические события должны были привести к разрыву связей между населением предледниковой зоны юга Сибири, где можно локализовать доуральские диалекты праностратического, и северного Предкавказья и юга Европейской России, откуда в дальнейшем можно выводить индоевропейцев. Таким образом, природные процессы XIV–X тыс. до н. э. позволяют построить сценарий распада праностратического единства. В целом предлагаемая картина отображена на иллюстрации слева, основой для которой послужила карта Северной Евразии эпохи последнего оледенения из (Гросвальд 1989: 39–40, рис. 5).

Западные ностратические языки (флективные, с аблаутом)

В общем, коренное фонетическое отличие западных ностратических языков от восточных в том, что у них имеется аблаут в корне, а в восточных корневого аблаута нет (там часто присутствует гармония гласных, что можно рассматривать как аблаут в служебных морфемах).

Восточные ностратические языки (агглютинативные, без аблаута)

Палеосибирские и другие условно-ностратические языки (агглютинативные)

Внутриностратические языковые ареалы и их прародины

Лексическая близость языковых семей ностратической общности

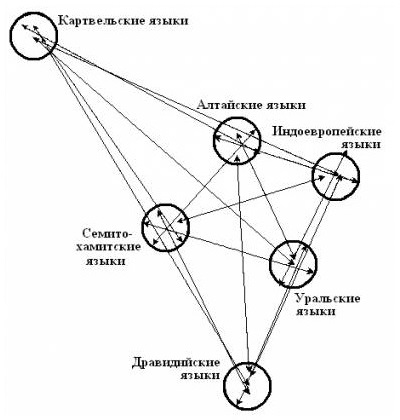

Владислав Маркович Иллич-Свитыч исследовал лексические, словообразовательные и морфологические сходства 6 больших языковых семей Старого Света: алтайской, уральской, дравидийской, индоевропейской, картвельской и семито-хамитской. Часть результатов этих исследований была представлена в таблицах (морфологические признаки и лексика в количестве 147 позиций), а еще 286 лексических параллелей находятся в его книге. Валентин Стецюк (автор сайта «Альтернативная историческая лингвистика») сверил данные Иллича-Свитыча с данными Андреева (Андреев Н. Д., 1986) и из них дополнительно добавил 27 слов из уральских и 8 из алтайских языков.

Затем было подсчитано количество общих признаков в парах языков, но при этом не учитывалось разная весомость морфологических признаков и лексических единиц, хотя это совсем разные категории. Однако количественная оценка этой весомости все равно была бы субъективной, поэтому можно надеяться, что морфологические признаки распределились среди языков более или менее равномерно.

В результате подсчетов, количество общих признаков между семьями языков получилось следующим:

Надо заметить, что в составе материала алтайских языков настолько преобладают примеры из языков тюркских, что фактически именно о них и должна идти речь (а не об алтайских в целом).