Николоямская 54 что за здание

Бывший Рогожский полицейский дом с пожарной каланчой

Дом относится к эпохе строгого классицизма. Сначала это был просто жилой дом — городской особняк XVIII-XIX в.в., позже перестроенный для нужд полиции. С 1818 здесь помещалась Рогожская полицейская часть. В 1830 во дворе выстроен большой 2-этажный служебный корпус, несколько позже – типовой арестный дом – узкое 2-этажное здание с цилиндрическими сводами. На крыше — деревянная пожарная башня-каланча. в 1930-х гг пожарную каланчу сносят за ненадобностью, так как в это время в городе началось массовое многоэтажное строительство

В середине 1990-х в ходе реконструкции здания по ул. Николоямская, 54, восстановили и пожарную каланчу Рогожского полицейского дома 1862 года со смотровой площадкой, в которой размещены современные средства телекоммуникации. Ныне в этом здании расположен БЦ «Энка Плаза 5»

Вот как это здание упоминается в истории:

«Ночью 1 января крест-н Айзетулла Давыдов, проезжая в нетрезвом виде по Устинскому переулку, затеял с извозчиком из-за денежных расчётов ссору и произвел буйство. Буяна отправили в Рогожский полицейский дом. Находясь в камере, Давыдов начал снова буйствовать, причем разворотил кирпичи печки, разрушил печные решётки, отбил штукатурку, поломал форточки, сломал висячий замок у двери и разбил в окнах 12 стекол, после чего успокоился и заснул». «Московский Листок», 16 (3) января 1903

Николоямская 54 что за здание

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Москва, как она есть. Николоямская улица.

Николоямская улица (в 1919—1992 — часть Ульяновской улицы; ранее начало улицы именовалось Симеоновской улицей) — радиальная улица в Таганском районе Центрального административного округа города Москвы. Название происходит от церкви святителя Николая в Рогожской Ямской слободе — «Николы на Ямах», стоявшей на углу Николоямского переулка на месте нынешнего типового дома № 39. Храм был построен в первой половине XVIII века, снесён в конце 1950-х гг.

Рогожская Ямская слобода известна с XVI века. Николоямская улица — часть древней дороги на Владимир (Солянка-Яузская улица-Шоссе Энтузиастов). 26 ноября 1606 года здесь произошло сражение между войсками царя Василия Шуйского и восставшими крестьянами Ивана Болотникова. В конце XVII века в начале улицы, на месте нынешней библиотеки иностранных языков, стоял Яузский дворец Петра I.

В XVIII—XIX веках Заяузье, в том числе Николоямская улица, развивалось преимущественно как купеческий район. В начале улицы, между Николоямской и Яузской, в 1799 был заложен дворец заводчика И. Р. Баташева (ныне Яузская, или 23-я больница), выходивший фасадом на Яузскую, а садом — на Николоямскую. Тогда же Родионом Казаковым был выстроен храм Симеона Столпника, рухнувший вскоре после постройки и затем восстановленный на деньги Баташевых. Дворец, в сентябре 1812 года занятый штабом Мюрата, пережил пожар 1812 года со значительным ущербом (ремонт обошёлся хозяевам в 300 000 рублей), а все окрестности, включая Симеоновский храм, выгорели дотла. Колоссальное состояние Баташевых через единственную наследницу — Дарью Ивановну, внучку Ивана Родионовича — в 1821 досталось генералу Д. Д. Шепелеву. В 1826 году, во время коронационных торжеств казна наняла усадьбу для главы Британского посольства — герцога Девонширского. Анна Дмитриевна Шепелева (1813—1861) (дочь Дарьи Ивановны и Дмитрия Дмитриевича) вышла замуж за помощника герцога Льва Григорьевича Голицына (1804—1876) и получила её в качестве приданого. После её смерти, в 1876 году, владение было продано за символическую цену городу под Яузскую больницу для чернорабочих.

Петровский дворец в XIX веке перешёл в руки купца-благотворителя Антипы Шелапутина, деда Павла Григорьевича Шелапутина П. Г. Шелапутина, построившего в Москве десятки школ, ремесленных училищ и больниц. В одноимённом Шелапутинском переулке стоит в руинах классическое больничное здание — его постройку в 1889—1890 финансировали не Шелапутины, а Морозовы. Вначале здесь размещалась Морозовская богадельня, в советское время — роддом имени Клары Цеткин. В 1980-е гг. здание было выселено и затянуто маскировочной сеткой. Мэрия города, начиная с 1991, безрезультатно издавала предписания о приведении здания в порядок. В сентябре 2004 вышло распоряжение Мэра Москвы о передаче здания «Международному фонду защиты от дискриминации, за соблюдение конституционных прав и основных свобод человека», однако по сей день ни ремонта, ни «реконструкции» не начато.

1996 год. Трёхэтажное здание построено по проекту архитектора Дмитрия Бархина в 2002 году.

Бывший доходный дом. Построен в 1901 году.

1991 год, еще деревянный

Построен в 1900 году под руководством архитекторов В.А. Властова как жилой двухэтажный дом. Выявленный объект культурного наследия.

Пятиэтажный трёхподъездный кирпичный жилой дом – бывший доходный дом Тюляевых. Построен в 1902 году.

В 1932 году надстроен и переделан по проекту архитектора М. Е. Приёмышева.

В доме 48 квартир: 16 однокомнатных, 23 двухкомнатных, 8 трёхкомнатных, а также 1 четырёхкомнатная.

Высота потолков 3 м. Ценный градообразующий объект.

Бизнес-центр «Форум 1» (Москва). Административное здание построено в 1982 году, реконструировано в 1995 году.

Бывший дом А.А. Верещагиной (Москва). Построен в XVIII веке в классицистическом стиле. Выявленный объект культурного наследия изменялся и перестраивался в 1803, 1836 и 1899 годах (архитектор А.Е. Вебер).

Фасад здания обращает на себя внимание прекрасной обработкой рустом первого этажа, барельефные панно в боковых частях, выполненные на тему античности. Центральная часть фасада украшена лепниной и пилястрами с растительными мотивами. А вот лепнина капителей тяготеет к ордерным композициям сталинской неоклассики.

Храм преподобного Симеона Столпника за Яузой. Церковь преподобного Симеона Столпника за Яузой впервые упоминается под 1600 годом, когда Борис Годунов повелел поставить здесь, в ямской слободе, храм в честь святого, в день которого он венчался. Вероятно, это был деревянный храм, позднее замененный на каменный − по крайней мере, в 1657 году храм уже показан каменным. В XVII веке прихожане церкви преподобного Симеона Столпника решили на свои средства перестроить, обновить обветшавшее здание. В 1731 году основной объем старого храма разобрали и начали строить новый; по храмовым записям, Никольский придел был освящен в ноябре 1731 года, а главный придел во имя преподобного Симеона Столпника спустя почти два года. Старая трапезная прослужила еще некоторое время и была разобрана и заменена новой в 1763-68 годах. Новая трапезная с приделами Святителя Николая и Димитрия Ростовского была построена на средства суконного фабриканта Алексея Ивановича Маленькова по проекту И.М. Назарова. Он же в 1789 году пожертвовал средства и на строительство новой колокольни. В 1785 году была построена сохранившаяся по сей день церковная ограда с воротами.

Построенный купцами Семёновской слободы храм простоял недолго. В 1792 году началось строительство нового основного объёма храма, предположительно, по проекту Р.Р. Казакова. Строительство нового храма едва не закончилось катастрофой: в 1798 году рухнул почти законченный купол, значительно повредив стены. Работы по восстановлению купола затянулись до 1812 года. Храм был уже почти готов к освящению, но тут Москву заняли французские войска. Храм был разграблен, а новый иконостас разбит и сожжен. Освящение состоялось только в 1813 году. В 1847 году был сделан новый иконостас по проекту архитектора Чичагова, а немного позднее, в 1851 году, в приделах установили меньшие иконостасы по его же проекту. Трапезная построена в 1852–58 годах. В 1863 году архитектором Козловским была возведена колокольня.

Первоначально здание закрытого в первые годы советской власти храма и передали в Московский институт повышения квалификации инженерно-технических работников Мосгорисполкома, а с 1965 года здесь расположился Городской учебный комбинат управления кадров и учебных заведений Мосгорисполкома, просуществовавший вплоть до 1990-х годов. Здание полностью перепланировали и сделали семиэтажным, пробив в ротонде три ряда окон. Колокольню сломали до первого яруса. Каким-то чудом сохранилась церковная ограда со стороны улицы. Две иконы из храма сохранились в церкви Покрова на Лыщиковой горе [wikimapia.org/2099177]. В 1995 году возобновились богослужения, при храме открыли воскресную школу. Действуют иконописная и реставрационная мастерские, издательство. В настоящее время службы ведутся в трапезной части, роспись которой полностью восстановлена.

Святыни храма:

— Ковчег с частицей Креста Господня, частицами мощей Предтечи Господня Иоанна, вмч. Георгия Победоносца, вмч. Параскевы, свт. Игнатия Ростовского, свт. Исаии Ростовского, сщмч. Владимира, митр. Киевского, прп. Лаврентия Черниговского, прп. Антония Великого, и др.;

— Икона прп. Евфросинии Полоцкой с частицей мощей;

— Икона вмч. и целителя Пантелеимона с частицей мощей;

— Икона прп. Анны Кашинской с частицей мощей;

— Икона блж. старицы Матроны Московской с частицей мощей;

— Икона прав. Симеона Верхотурского с частицей мощей.

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино.

Вот такая она Николоямская, остальную улицу покажу как-нибудь потом. Спасибо за прогулку.

«Город на память». 533. Яуза. Николоямская и Костомаровская набережные

23 декабря 2019 года

Фотопроект «Город на память». 533. Яуза. Николоямская и Костомаровская набережные

Прогулка вдоль Яузы продолжается по Костомаровской, Николоямской и Полуярославской набережным. В окрестных кварталах можно увидеть старинные храмы, купеческие особняки XIX века, дворец культуры Метростроя.

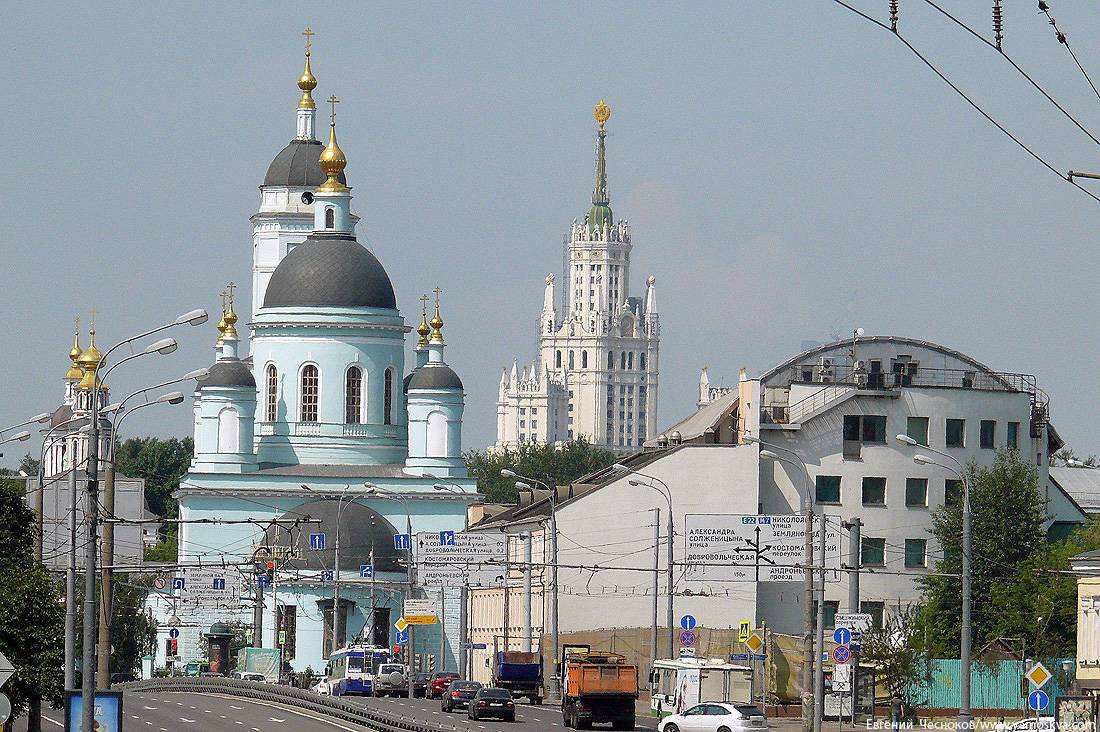

Николоямская улица, 57-59 — храм преподобного Сергия Радонежского

Паломники, направлявшиеся в Свято-Андроников монастырь, могли посетить и храм преподобного Сергия Радонежского (Троицы Живоначальной) в Рогожской слободе, построенный на Николоямской улице в 1818 году. В основе здания лежат строения XVIII века, а трёхъярусная колокольня была возведена в 1864 году. Самой древней частью храма является трапезная с приделами преподобного Сергия Радонежского и святителя Николая, сохранившаяся от прежнего храма, сильно пострадавшего во время наполеоновской оккупации. Прихожане собрали средства на строительство нового здания, которое велось долго в несколько этапов при участии крупных мастеров, архитекторов Фёдора Шестакова и Ивана Барютина.

Смотрите старые фотографии: Церковь преподобного Сергия Радонежского, что в Рогожской. 1882 год: https://pastvu.com/p/17217

По богатству внутреннего убранства и подбору древних икон, в основном первой половины XVII века, храм преподобного Сергия мог соперничать с соборами Московского Кремля. Увы, закрытие храма в 1938 году сопровождалось варварским сожжением на костре церковных книг и икон. Прихожане успели спасти лишь немногие шедевры древнерусской иконописи, а серебро и другие ценности были изъяты властями ещё раньше, вскоре после Октябрьской революции.

Здание стало использоваться под скульптурные мастерские и склад, здесь создавлись произведения советского монументального искусства, например, памятник Юрию Гагарину, установленный на Ленинском проспекте. Промышленная эксплуатация нанесла строению большой ущерб — появились трещины, стены покрывал толстый слой копоти. Реставрационные работы начались в 1985 году после его передачи Музею древнерусской культуры и искусства, а вскоре храм был освящён и возвращён верующим.

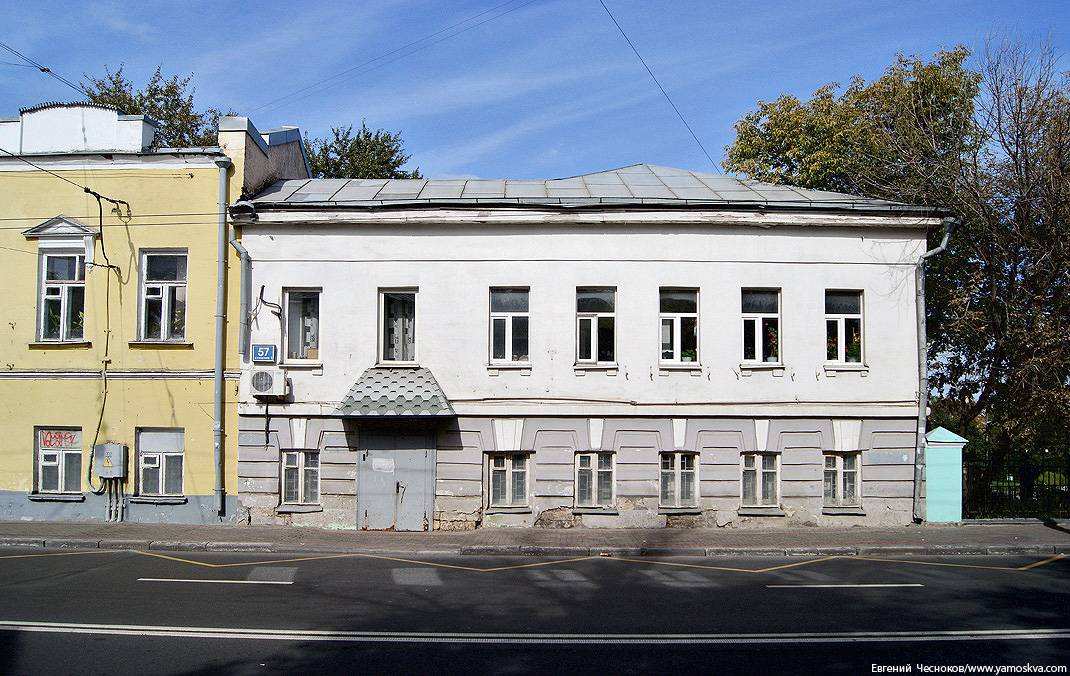

Николоямская улица, 57с1 — дом причта храма святого преподобного Сергия Радонежского

Николоямская улица, 60 — храм святителя Алексия, митрополита Московского

На противоположной стороне Николоямской улицы расположен прекрасный образец московского елизаветинского барокко — храм святителя Алексия. По преданию, храм построен на том месте, где когда-то стояла палатка митрополита, откуда он наблюдал за строительством Спасо-Андроникова монастыря. Сначала здесь построили деревянную церковь, а в в 1748-1751 годах возведено каменное здание по проекту Дмитрия Ухтомского.

Смотрите старые фотографии: Церковь Алексия Митрополита. 1881 год: https://pastvu.com/p/9046

Храм повторил судьбу большинства московских церквей, был разорён в первые годы советской власти и реконструирован под производственные задачи. С 1966 года здание принадлежало заводу по обработке специальных сплавов, затем — ремонтно-строительному управлению, а в наши дни передано в ведение Русской Православной Церкви.

По Николоямской улице выстроились в ряд купеческие особняки послепожарной Москвы.

Смотрите старые фотографии: Николо-Ямская улица. 1912 год: https://pastvu.com/p/12196

Раритетная крышка люка с плохо читаемой надписью, можно разобрать только слова МОСКВА и ЛЕНИНГРАД.

Николоямская улица, 49с2 — главный дом усадьбы Птицына–Залогиной (1754)

Николоямская улица, 47 — главный дом городской усадьбы Морозовых (конец XVIII века, 1842, 1898)

Николоямская улица, 54 — городская усадьба, в 1818 году приспособленная для размещения Рогожской полицейской части с арестным домом и пожарной каланчой. В 1990-е годы здание было реконструировано и над ним вновь появилась утраченная ранее каланча.

Смотрите старые фотографии: Рогожский полицейский дом. 1913-1914 гг.: https://pastvu.com/p/2188

Между Николоямской улицей и Яузой расположился промышленный квартал фабриканта Саввы Морозова, скупившего несколько земельных участков для постройки своей усадьбы и ткацкой фабрики. В 1891 году здесь открылись «Богадельня для призрения бедных престарелых всех сословий обоего пола» и «Приют для малолетних детей», для которых по проекту архитектора Михаила Никифорова было выстроено новое здание, окружённое садом. Заказчиком выступил Давид Морозов, наследник знаменитого промышленника.

Смотрите старые фотографии: Морозовская богадельня. 1915 год: https://pastvu.com/p/34541

Шелапутинский переулок, 3с1 — Морозовская богадельня

В здании богадельни находились палаты для призреваемых, домовая церковь и служебные помещения. Парадный вход в здание располагался со стороны улицы через тамбур. Двери палат выходили в длинный коридор, проходящий по всему первому этажу, в торцах были расположены столовые с буфетными и умывальные комнаты с клозетом. В центре здания располагалась комната Совета богадельни с канцелярией, около главного входа — приёмная врача с ванной и аптекой. В середине второго этажа находилась единоверческая церковь, а справа и слева — палаты мужского и женского отделений, в которых также были предусмотрены умывальные комнаты и столовые.

В 1928 году здание бывшей богадельни превратилось в родильный дом, названный именем деятельницы международного коммунистического движения Клары Цеткин. Кстати, ей принадлежит идея проводить день протеста пролетариата против бесправного положения женщин. Первая такая акция прошла в марте 1911 года, спустя год к международному дню женской солидарности присоединилась Россия, а с 1914 года была установлена фиксированная дата проведения — 8 марта.

Смотрите старые фотографии: Родильный дом имени Клары Цеткин. 1979 год: https://pastvu.com/p/70662

В родильном доме имени Клары Цеткин появились на свет десятки тысяч маленьких москвичей, пока здание не обветшало и стало непригодным для медицинского учреждения. В девяностые помещения занимали многочисленные арендаторы, не заинтересованные в реставрации. В 1997 году московское правительство приняло решение о восстановлении исторического здания, но видимых перемен так и не произошло.

Шелапутинский переулок, 3с2 — жилой флигель усадьбы Морозова, с 1934 года — поликлиника для беременных.

В Шелапутинском переулке расположены корпуса «Экспериментального оптико-механического завода» (завод «Аэрогеоприбор»), основанного в 1928 году на базе мастерской по ремонту геодезических приборов и находившегося в подчинении Главного управления государственной съёмки и картографии.

Шелапутинский переулок, 1с4 — административное здание (1944). Отсюда к Яузе ведёт Николоямский переулок, некогда завершавшийся мостом через реку.

Николоямская набережная на левом берегу Яузы проложена в 1916 году

Смотрите старые фотографии: Николоямская, Костомаровская и Полуярославская набережные. 1956-1957 гг.: https://pastvu.com/p/25568

Смотрите старые фотографии: Костомаровский мост. 1935 год: https://pastvu.com/p/7598

По другой стороне реки проходит Костомаровская набережная и перейти на неё с левого берега можно по Костомаровскому мосту. Это самый длинный автомобильный мост на Яузе общей длиной 246 метров и шириной 32 метра. Он построен в 1941 году по проекту инженера Ю.Вернера и архитектора И.Ткаченко на месте старого арочного однопролётного моста.

Снегоплавильный пункт на Костомаровской набережной

Смотрите старые фотографии: Московский радиоаппаратостроительный техникум. 1947-1950 гг.: https://pastvu.com/p/50196 Здание построено для ремесленного училища № 17 Трудовых резервов, с 1952 года Московский радиовакуумный техникум, с 1963 — Московский радиоаппаратостроительный техникум, сейчас — Московский государственный колледж информационных технологий.

Смотрите старые фотографии: Вид на Костомаровский мост со стен Спасо-Андроникова монастыря. 1923-1928 гг.: https://pastvu.com/p/36459 Нынешний пустырь снегоплавильного пункта не всегда являлся таковым — на этом месте работали небольшие промышленные предприятия.

А по соседству с заводиками стоял большой дом-«коробочка», попавший в киноленту Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе».

Смотрите старые фотографии: Двор в Костомаровском переулке. 1966 год: https://pastvu.com/p/92135 Кадр из кинофильма «Три тополя на Плющихе».

Смотрите старые фотографии: Передача рабочим жилого дома имени В.И.Ленина. 1923 год: https://pastvu.com/p/411932

На момент съёмки кинофильма здание слегка обветшало, но в 1923 году оно выглядело очень нарядно, на пилонах по обе стороны входной арки стояли скульптуры пролетария и крестьянки. На митинге в торжественной обстановке жилой дом был передан рабочим завода «Серп и молот» — это был один из первых домов, построенных для трудящихся при советской власти. Впрочем, это здание не с нуля строилось, а под жильё был реконструирован склад металлургического завода Гужона. Считается, что здесь ещё до революции бывал Владимир Ленин, поэтому дому присвоили его имя.

Костомаровский переулок, вид с одноимённого моста в сторону Курского вокзала

Костомаровская набережная, Костомаровский мост и Костомаровский переулок названы в XIX веке в честь местной землевладелицы, безвозмездно передавшей городу участок земли под прокладку дороги, но с условием, что её имя будет увековечено в названии нового переулка.

Переулок со временем превратился в широкую магистраль со складами и ангарами промышленной зоны, но здесь есть настоящая достопримечательность — Дворец культуры Метростроя (1937, Костомаровский переулок, 3с1). Конструктивистский проект был переосмыслен и превратился в нарядное ар-деко, но с сохранением первоначальной разновысокой планировки объёмов здания. Как вспоминают старожилы, внутри Дворец культуры напоминал улей: и школьники, и взрослые занимались в многочисленных кружках, а по вечерам в зрительном зале проходили киносеансы, давали концерты, играли спектакли.

Смотрите старые фотографии: Дворец культуры Метростроя. 1950-1955 гг.: https://pastvu.com/p/73802

После войны внутреннее пространство было украшено в духе сталинского ампира росписью, лепниной и люстрами. Увы, Дворец культуры Метростроя давно закрылся, а в 2014 году новый владелец уничтожил исторические интерьеры.

Смотрите старые фотографии: Костомаровский переулок. 1966 год: https://pastvu.com/p/22783

Костомаровский переулок, 3с12 — Опытно-техническая швейная фабрика имени Клары Цеткин (1970), пример промышленной архитектуры брежневской эпохи, ничего лишнего, «экономика должна быть экономной». С 1908 года здесь располагалась фабрика Товарищества «Мандль и Райц», но с началом Первой Мировой войны подданные Германии попали в опалу и предприятие стало Русским акционерным обществом «Марс». Фабрика имени Клары Цеткин занимала большую территорию вдоль железной дороги.

Костомаровский переулок. Возведение жилого комплекса на месте индустриальных строений

Наставнический переулок, 3 — элитный жилой комплекс Royal House on Yauza (2016), Королевский дом на Яузе.

Большой Полуярославский переулок, 7с1 — типовое школьное здание

Малый Полуярославский переулок, 3с1 — советское административное здание, примечательное длинной и широкой парадной лестницей

Наставнический переулок, 8к1 — жилой дом (1957)

Практически весь квартал был застроен в девяностые годы без какого-либо комплексного планирования и теперь в Полуярославском переулке странные жилые дома соседствуют с офисными новоделами «под старину».

Большой Полуярославский переулок, 18с3 — торговые ряды XIX века с конторскими помещениями, одна из немногих сохранившихся здесь дореволюционных построек.

Смотрите старые фотографии: Полуярославская набережная. 1979 год: https://pastvu.com/p/23791 Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя».

Смотрите старые фотографии: Полуярославская набережная. 1956 год: https://pastvu.com/p/10338 (декоративное оформление сквера не сохранилось)

Название следующей набережной Яузы звучит непонятно — Полуярославская. А почему не целая, а только половина? На самом деле набережная названа так в XIX веке, потому что на берегу располагалась суконная фабрика купца И.Полуярославцева.

Гранитный спуск к реке

Вернёмся на Николоямскую набережную. На основанном в начале 1930-х годов стадионе завода «Серп и Молот» на левом берегу Яузы были обустроены два футбольных поля с беговыми дорожками, построены стрелковый тир и спортивный зал. Заводчане заслуженно гордились своей футбольной командой «Металлург», за которую выступали такие мастера, как Григорий Федотов, Борис Аркадьев, Валентин Гранаткин, Константин Бесков, Фёдор Селин. «Металлург» дважды становился чемпионом Москвы, в 1937-1940 годах выступал в высшей лиге Чемпионата СССР и даже завоевал в 1938 году бронзовые награды.

Смотрите старые фотографии: Футбольный матч на стадионе завода «Серп и Молот». 1936 год: https://pastvu.com/p/78882

В первые месяцы Великой Отечественной войны здесь проходили подготовку ополченцы, стадион был перекопан землянками и блиндажами для размещения позиций артиллерийской зенитной батареи. Территория стадиона была скорректирована ещё до войны в связи с благоустройством яузских набережных, а в 1948 году он был ликвидирован с выделением «Металлургу» новой площадки тоже на Яузе, но совсем в другом месте — на пересечении Семёновской набережной и улицы Новая Дорога.

Смотрите старые фотографии: Николоямская набережная. 1973 год: https://pastvu.com/p/69682 В наши дни на территории бывшего стадиона и в его окрестностях расположены Высокояузский сквер, несколько жилых домов, арт-пространство «Рукав». Старожилы вспоминают о поставленных здесь высоких мачтах, относящихся к ГСПИ РТВ — Государственному специализированному проектному институту радио и телевидения. Горожане считали, что на них стояли «глушилки», подавляющие радиосигналы западных станций. Во время горбачёвской перестройки или даже раньше вышки демонтировали.

В наши дни на территории бывшего стадиона и в его окрестностях расположены Высокояузский сквер, несколько жилых домов, арт-пространство «Рукав». Старожилы вспоминают о поставленных здесь высоких мачтах, относящихся к ГСПИ РТВ — Государственному специализированному проектному институту радио и телевидения. Горожане считали, что на них стояли «глушилки», подавляющие радиосигналы западных станций. Во время горбачёвской перестройки или даже раньше вышки демонтировали.

Улица Земляной Вал, 59 — административное здание (1951)

Улица Земляной Вал, 59с2 — офисно-выставочный комплекс, в одном из двух блоков которого находятся ресторан, выставочная галерея и мастерская скульптора Александра Рукавишникова. В Москве установлено немало его работ от памятника Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище до гладиатора возле стадиона «Спартака» в Тушино. В сквере на Яузе можно увидеть фрагмент памятника Михаилу Булгакову, изображающий сцену из романа «Мастер и Маргарита» (в 2003 году памятник планировалось установить на Патриарших прудах, но городские власти не дали согласие), а также композиции «Влюблённые огородницы», «Конина», «Кокон» и голову гладиатора Спартака.

Арт-пространство «Рукав» — это открытая творческая мастерская Народного художника РФ, скульптора Александра Рукавишникова, задуманная как место сосредоточения одаренных и близких по духу людей, занятых теоретическими и практическими вопросами современного искусства. В интерьере представлены скульптурные работы династии Рукавишниковых.