Неверно что взаимодействия относят к фундаментальным типам взаимодействий

Фундаментальное взаимодействие

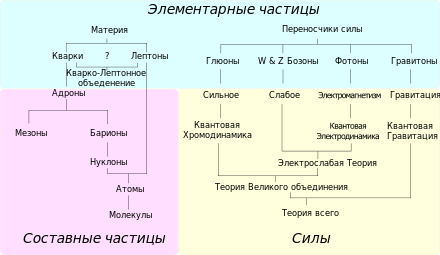

Фундамента́льные взаимоде́йствия — различные, не сводящиеся друг к другу типы взаимодействия элементарных частиц и составленных из них тел. На сегодня достоверно известно существование четырех фундаментальных взаимодействий: гравитационного, электромагнитного, сильного и слабого взаимодействий. Ведутся поиски других типов взаимодействий, как в явлениях микромира, так и в космических масштабах, однако пока существование какого-либо другого типа взаимодействия не обнаружено.

В мире существует потенциальная и кинетическая энергия. В физике причиной изменения движения тел (появления кинетической энергии) является сила (потенциальная энергия) (см. второй закон Ньютона). Исследуя окружающий нас мир, мы можем заметить множество самых разнообразных сил: сила тяжести, сила натяжения нити, сила сжатия пружины, сила столкновения тел, сила трения, сила сопротивления воздуха, сила взрыва и т.д. Однако когда была выяснена атомарная структура вещества, стало понятно, что все разнообразие этих сил есть результат взаимодействия атомов друг с другом. Поскольку атомы взаимодействуют в основном через электростатическое поле электронных оболочек, то, как оказалось, большинство этих сил — лишь различные проявления электромагнитного взаимодействия. Одно из исключений составляет, например, сила тяжести, причиной которой является гравитационное взаимодействие между двумя телами, обладающими массой.

Содержание

История

К началу XX века выяснилось, что все известные к тому моменту силы сводятся к двум фундаментальным взаимодействиям: электромагнитному и гравитационному.

В 1930-е годы выяснилось, что ядра атомов состоят из нуклонов (протонов и нейтронов). Ясно, что ни электромагнитные, ни гравитационные взаимодействия не могут объяснить, что удерживает нуклоны в ядре. Было постулировано существование нового фундаментального взаимодействия: сильного взаимодействия. Однако в дальнейшем оказалось, что и оно способно объяснить не все изменение в микромире, в частности, не было понятно, что заставляет распадаться свободный нейтрон. Так было постулировано существование слабого взаимодействия, и как оказалось, этого достаточно для описания всех до сих пор наблюдавшихся взаимодействий в микромире.

Создание единой теории фундаментальных взаимодействий

Первой из теорий взаимодействий стала теория электромагнетизма, созданная Максвеллом в 1863 году. Затем в 1915 г. Эйнштейн сформулировал общую теорию относительности, описывающую гравитационное поле. Появилась идея построения единой теории фундаментальных взаимодействий (которых на тот момент было известно только два), подобно тому как Максвеллу удалось создать общее описание электрических и магнитных явлений. Такая единая теория объединила бы гравитацию и электромагнетизм в качестве частных проявлений некоего единого взаимодействия.

В течение первой половины XX века ряд физиков предприняли многочисленные попытки создания такой теории, однако ни одной полностью удовлетворительной модели выдвинуто не было. Это, в частности, связано с тем, что общая теория относительности и теория электромагнетизма различны по своей сути. Тяготение описывается искривлением пространства-времени, и в этом смысле гравитационное поле нематериально, в то время как электромагнитное поле является материей.

Во второй половине XX столетия задача построения единой теории осложнилась необходимостью внесения в неё слабого и сильного взаимодействий, а также квантования теории.

В 1967 году Саламом и Вайнбергом была создана теория электрослабого взаимодействия, объединившая электромагнетизм и слабые взаимодействия. Позднее в 1973 году была предложена теория сильного взаимодействия (квантовая хромодинамика). На их основе была построена Стандартная Модель элементарных частиц, описывающая электромагнитное, слабые и сильное взаимодействия.

Экспериментальная проверка Стандартной Модели заключается в обнаружении предсказанных ею частиц и их свойств. В настоящий момент открыты все элементарные частицы Стандартной Модели, за исключением хиггсовского бозона.

Таким образом, в настоящее время фундаментальные взаимодействия описываются двумя общепринятыми теориями: общей теорией относительности и Стандартной Моделью. Их объединения пока достичь не удалось из-за трудностей создания квантовой теории гравитации. Для дальнейшего объединения фундаментальных взаимодействий используются различные подходы: теории струн, петлевая квантовая гравитация, а также перспективная М-теория.

Фундаментальные взаимодействия

Разделы: Физика

| «Движенье повсюду, движенье везде: И в воздухе птица, и рыба в воде, И жизни нигде без движения нет, И Солнце летит в хороводе планет. Вот листья по воздуху долго кружат, И падает камень быстрее стократ». |

1. ВИДЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Несмотря на то, что в веществе содержится большое количество элементарных частиц, существует лишь четыре вида фундаментальных взаимодействий между ними: гравитационное, слабое, электромагнитное и сильное.

Самым всеобъемлющим является гравитационное взаимодействие. Ему подвержены все материальные взаимодействия без исключения – и микрочастицы, и макротела. Это значит, что в нем участвуют все элементарные частицы. Проявляется оно в виде всемирного тяготения. Гравитация (от лат. Gravitas – тяжесть) управляет наиболее глобальными процессами во Вселенной, в частности, обеспечивает строение и стабильность нашей Солнечной системы. Согласно современным представлениям, каждое из взаимодействий возникает в результате обмена частицами, называемыми переносчиками этого взаимодействия. Гравитационное взаимодействие осуществляется посредством обмена гравитонами.

Электромагнитное взаимодействие, как и гравитационное, по своей природе дальнодействующее: соответствующие силы могут проявляться на очень значительных расстояниях. Электромагнитное взаимодействие описывается зарядами одного типа (электрическими), но эти заряды уже могут иметь два знака – положительный и отрицательный. В отличие от тяготения, электромагнитные силы способны быть как силами притяжения, так и силами отталкивания. Физические и химические свойства разнообразных веществ, материалов и самой живой ткани обусловлены именно этим взаимодействием. Оно же приводит в действие всю электрическую и электронную аппаратуру, т.е. связывает между собой только заряженные частицы. Теория электромагнитного взаимодействия в макромире называется классической электродинамикой.

Слабое взаимодействиеменее известно за пределами узкого круга физиков и астрономов, но это нисколько не умаляет его значения. Достаточно сказать, что если бы его не было, погасли бы Солнце и другие звезды, ибо в реакциях, обеспечивающих их свечение, слабое взаимодействие играет очень важную роль. Слабое взаимодействие относится к короткодействующим: его радиус примерно в 1000 раз меньше, чем у ядерных сил.

Сильное взаимодействие – самое мощное из всех остальных. Оно определяет связи только между адронами. Ядерные силы, действующие между нуклонами в атомном ядре, – проявление этого вида взаимодействия. Оно примерно в 100 раз сильнее электромагнитного. В отличие от последнего (а также гравитационного) оно, во-первых, короткодействующее на расстоянии, большем 10–15м (порядка размера ядра), соответствующие силы между протонами и нейтронами, резко уменьшаясь, перестают их связывать друг с другом. Во-вторых, его удается удовлетворительно описать только посредством трех зарядов (цветов), образующих сложные комбинации.

В таблице 1 условно представлены важнейшие элементарные частицы, принадлежащие к основным группам (адроны, лептоны, переносчики взаимодействия).

Участие основных элементарных частиц во взаимодействиях

Важнейшей характеристикой фундаментального взаимодействия является его радиус действия. Радиус действия – это максимальное расстояние между частицами, за пределами которого их взаимодействием можно пренебречь (Табл.2). При малом радиусе взаимодействие называют короткодействующим, при большом – дальнодействующим.

Основные характеристики фундаментальных взаимодействий

Радиус действия, м

Переносчик взаимодействия

Место взаимодействия

Относительная интенсивность

Бесконечно большой

Между телами, имеющими массу

1

Бесконечно большой

Между телами, имеющими заряд

1036

Между нуклонами, эл. частицами

Промежуточные векторные бозоны

Сильное и слабое взаимодействия являются короткодействующими. Их интенсивность быстро убывает при увеличении расстояния между частицами. Такие взаимодействия проявляются на небольшом расстоянии, недоступном для восприятия органами чувств. По этой причине эти взаимодействия были открыты позже других (лишь в XX веке) с помощью сложных экспериментальных установок. Электромагнитное и гравитационное взаимодействия являются дальнодействующими. Такие взаимодействия медленно убывают при увеличении расстояния между частицами и не имеют конечного радиуса действия.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, КАК СВЯЗЬ СТРУКТУР ВЕЩЕСТВА

В атомном ядре связь протонов и нейтронов обуславливает сильное взаимодействие. Оно обеспечивает исключительную прочность ядра, лежащую в основе стабильности вещества в земных условиях.

Слабое взаимодействие в миллион раз менее интенсивно, чем сильное. Оно действует между большинством элементарных частиц, находящихся друг от друга на расстоянии, меньшем 10–17 м. Слабым взаимодействием определяется радиоактивный распад урана, реакции термоядерного синтеза на Солнце. Как известно, именно излучение Солнца является основным источником жизни на Земле.

Электромагнитное взаимодействие, являясь дальнодействующим, определяет структуру вещества за пределами радиуса действия сильного взаимодействия. Электромагнитное взаимодействие связывает электроны и ядра в атомах и молекулах. Оно объединяет атомы и молекулы в различные вещества, определяет химические и биологические процессы. Это взаимодействие характеризуется силами упругости, трения, вязкости, магнитными силами. В частности, электромагнитное отталкивание молекул, находящихся на малых расстояниях, вызывает силу реакции опоры, в результате чего мы, например, не проваливаемся сквозь пол. Электромагнитное взаимодействие не оказывает существенного влияния на взаимное движение макроскопических тел большой массы, так как каждое тело электронейтрально, т.е. оно содержит примерно одинаковое число положительных и отрицательных зарядов.

Гравитационное взаимодействие прямо пропорционально массе взаимодействующих тел. Из-за малости массы элементарных частиц гравитационное взаимодействие между частицами невелико по сравнению с другими видами взаимодействия, поэтому в процессах микромира это взаимодействие несущественно. При увеличении массы взаимодействующих тел (т.е. при увеличении числа содержащихся в них частиц) гравитационное взаимодействие между телами возрастает прямо пропорционально их массе. В связи с этим в макромире при рассмотрении движения планет, звезд, галактик, а также движения небольших макроскопических тел в их полях гравитационное взаимодействие становится определяющим. Оно удерживает атмосферу, моря и все живое и неживое на Земле, Землю, вращающуюся по орбите вокруг Солнца, Солнце в пределах Галактики. Гравитационное взаимодействие играет главную роль в процессах образования и эволюции звезд. Фундаментальные взаимодействия элементарных частиц изображаются с помощью специальных диаграмм, на которых реальной частице соответствует прямая линия, а ее взаимодействие с другой частицей изображается либо пунктиром, либо кривой (рис. 1).

Диаграммы взаимодействий элементарных частиц

Современные физические представления о фундаментальных взаимодействиях постоянно уточняются. В 1967 г. Шелдон Глэшоу, Абдус Салам и Стивен Вайнберг создали теорию, согласно которой электромагнитное и слабое взаимодействия представляют собой проявление единого электрослабого взаимодействия. Если расстояние от элементарной частицы меньше радиуса действия слабых сил (10–17 м), то различие между электромагнитным и слабым взаимодействиями исчезает. Таким образом, число фундаментальных взаимодействий сократилось до трех.

Теория «Великого объединения».

Некоторые физики, в частности, Г.Джорджи и Ш.Глэшоу, предположили, что при переходе к более высоким энергиям должно произойти еще одно слияние – объединение электрослабого взаимодействия с сильным. Соответствующие теоретические схемы получили название Теории «Великого объединения». И эта теория в настоящее время проходит экспериментальную проверку. Согласно этой теории, объединяющей сильное, слабое и электромагнитное взаимодействия, существует лишь два типа взаимодействий: объединенное и гравитационное. Не исключено, что все четыре взаимодействия являются лишь частными проявлениям единого взаимодействия. Предпосылки таких предположений рассматриваются при обсуждении теории возникновения Вселенной (теория Большого Взрыва). Теория «Большого Взрыва» объясняет, как комбинация вещества и энергии породила звезды и галактики.

Фундаментальные взаимодействия

Фундамента́льные взаимоде́йствия — качественно различающиеся типы взаимодействия элементарных частиц и составленных из них тел.

На сегодня достоверно известно существование четырех фундаментальных взаимодействий:

При этом электромагнитное и слабое взаимодействия являются проявлениями единого электрослабого взаимодействия.

Ведутся поиски других типов фундаментальных взаимодействий, как в явлениях микромира, так и в космических масштабах, однако пока какого-либо другого типа фундаментального взаимодействия не обнаружено.

В физике механическая энергия делится на два вида — потенциальную и кинетическую энергию. Причиной изменения движения тел (изменения кинетической энергии) является сила (потенциальная энергия) (см. второй закон Ньютона). Исследуя окружающий нас мир, мы можем заметить множество самых разнообразных сил: сила тяжести, сила натяжения нити, сила сжатия пружины, сила столкновения тел, сила трения, сила сопротивления воздуха, сила взрыва и т. д. Однако когда была выяснена атомарная структура вещества, стало понятно, что все разнообразие этих сил есть результат взаимодействия атомов друг с другом. Поскольку основной вид межатомного взаимодействия — электромагнитное, то, как оказалось, большинство этих сил — лишь различные проявления электромагнитного взаимодействия. Одно из исключений составляет, например, сила тяжести, причиной которой является гравитационное взаимодействие между телами, обладающими массой.

Содержание

Сводная таблица

История

К началу XX века выяснилось, что все известные к тому моменту силы сводятся к двум фундаментальным взаимодействиям: электромагнитному и гравитационному.

В 1930-е годы физики обнаружили, что ядра атомов состоят из нуклонов (протонов и нейтронов). Стало понятно, что ни электромагнитные, ни гравитационные взаимодействия не могут объяснить, что удерживает нуклоны в ядре. Было постулировано существование нового фундаментального взаимодействия: сильного взаимодействия. Однако в дальнейшем оказалось, что и этого недостаточно, чтобы объяснить некоторые явления в микромире. В частности, было непонятно, что заставляет распадаться свободный нейтрон. Тогда было постулировано существование слабого взаимодействия, и этого оказалось достаточно для описания всех до сих пор наблюдавшихся явлений в микромире.

Создание единой теории фундаментальных взаимодействий

Первой из теорий взаимодействий стала теория электромагнетизма, созданная Максвеллом в 1863 году. Затем в 1915 г. Эйнштейн сформулировал общую теорию относительности, описывающую гравитационное поле. Появилась идея построения единой теории фундаментальных взаимодействий (которых на тот момент было известно только два), подобно тому как Максвеллу удалось создать общее описание электрических и магнитных явлений. Такая единая теория объединила бы гравитацию и электромагнетизм в качестве частных проявлений некоего единого взаимодействия.

В течение первой половины XX века ряд физиков предприняли многочисленные попытки создания такой теории, однако ни одной полностью удовлетворительной модели выдвинуто не было. Это, в частности, связано с тем, что общая теория относительности и теория электромагнетизма различны по своей сути. Тяготение описывается искривлением пространства-времени, и в этом смысле гравитационное поле нематериально, в то время как электромагнитное поле является материей.

Во второй половине XX столетия задача построения единой теории осложнилась необходимостью внесения в неё слабого и сильного взаимодействий, а также квантования теории.

В 1967 году Саламом и Вайнбергом была создана теория электрослабого взаимодействия, объединившая электромагнетизм и слабые взаимодействия. Позднее в 1973 году была предложена теория сильного взаимодействия (квантовая хромодинамика). На их основе была построена Стандартная Модель элементарных частиц, описывающая электромагнитное, слабые и сильное взаимодействия.

Экспериментальная проверка Стандартной Модели заключается в обнаружении предсказанных ею частиц и их свойств. В настоящий момент открыты все элементарные частицы Стандартной Модели, за исключением хиггсовского бозона.

Таким образом, в настоящее время фундаментальные взаимодействия описываются двумя общепринятыми теориями: общей теорией относительности и Стандартной Моделью. Их объединения пока достичь не удалось из-за трудностей создания квантовой теории гравитации. Для дальнейшего объединения фундаментальных взаимодействий используются различные подходы: теории струн, петлевая квантовая гравитация, а также М-теория.

indigomc

indigomc

Вера начинается там, где заканчиваются знания

В истории физики наиболее плодотворной и важной для понимания явлений природы была концепция атомизма, согласно которой материя имеет прерывистое, дискретное строение, т. е. состоит из атомов.

В своих опытах в 1897 г. английский физик Джозеф Джон Томсон открыл электрон, названный позднее атомом электричества. Электрон, как хорошо известно, входит в состав электронной оболочки атомов. В 1898 г. Томсон определил заряд электрона, а в 1903 г. предложил одну из первых моделей атома.

Пространственные масштабы нашей Вселенной и размеры основных материальных образований, в том числе и микрообъектов, можно представить из следующей таблицы, где размеры даны в метрах (для простоты приведены лишь порядки чисел, т. е. приближенные числа в пределах одного порядка):

Радиус космологического горизонта или видимой нами Вселенной 10 в степени26

Диаметр нашей Галактики 10 в ст.21

Расстояние от Земли до Солнца 10 в ст.11

Диаметр Солнца 10 в ст.11

Размер человека 10 в ст.0

Размер вирусов 10 в ст.-6 – 10 в ст.-8

Диаметр атома водорода 10 в ст.-10

Диаметр атомного ядра 10 в ст.-15

Минимальное расстояние, доступное сегодня нашим измерениям 10 в ст.-18

Из этих данных видно, что отношение самого большого к самому малого размеру, доступному сегодняшнему эксперименту, составляет 44 порядка. С развитием науки данное отношение постоянно возрастало и будет возрастать по мере накопления новых знаний об окружающем нас мире.

На примере развития классической механики можно убедиться в том, насколько длинный и тернистый путь лежит между аристотелевским противопоставлением земных и небесных явлений и представлением об универсальности законов механики и, в частности, закона всемирного тяготения, в одинаковой мере применимого как для земных, так и для небесных тел.

К настоящему времени известны четыре вида основных фундаментальных взаимодействий:

гравитационное, электромагнитное, сильно е, слабое.

Наконец, слабое взаимодействие описывает некоторые виды ядерных процессов. Оно короткодействующее и характеризует все виды бета-превращений.

По данным таблицы видно, что константа гравитационного взаимодействия самая малая, поэтому радиус действия его, как и электромагнитного взаимодействия, неограничен. Гравитационное взаимодействие в классическом представлении в процессах микромира существенной роли не играет. Однако в макропроцессах ему принадлежит определяющая роль. Например, движение планет Солнечной системы происходит в строгом соответствии с законами гравитационного взаимодействия.

Сильное взаимодействие отвечает за устойчивость ядер и распространяется только в пределах размеров ядра. Чем сильнее взаимодействуют нуклоны в ядре, тем оно устойчивее, тем больше его энергия связи. Энергия связи определяется работой, которую необходимо совершить, чтобы разделить нуклоны и удалить их друг от друга на такие расстояния, при которых взаимодействие становится равным нулю. С возрастанием размера ядра энергия связи уменьшается. Так, ядра элементов, находящихся в конце таблицы Менделеева, неустойчивы и могут распадаться. Такой процесс часто называется радиоактивным распадом.

Взаимодействие между атомами и молекулами имеет преимущественно электромагнитную природу. Таким взаимодействием объясняется образование различных агрегатных состояний вещества: твердого, жидкого и газообразного. Например, между молекулами вещества в твердом состоянии взаимодействие в виде притяжения проявляется гораздо сильнее, чем между теми же молекулами в газообразном состоянии.

Крупным шагом в познании микропроцессов явилось создание единой теории электромагнитных и слабых взаимодействий. Перед физикой стоит важнейшая задача создания единой теории взаимодействий, включающих в себя также сильные, а в перспективе и гравитационные взаимодействия. По-видимому, такое «великое объединение» потребует синтеза теории элементарных частиц, квантовой хромодинамики и научной космологии, релятивистской астрофизики. Разработка единой теории всех известных фундаментальных взаимодействий позволит обеспечить концептуальную интеграцию современных данных о природе, хотя на этом физическая наука на закончится, ибо материя неисчерпаема и бесконечна в своей структуре.

Фундаментальные взаимодействия – виды в природе и физике и частицы переносчики, кратко с примерами

Все события, происходящие в Природе, совершаются в результате сил, источниками которых является взаимное влияние друг на друга частиц материи. Такое влияние осуществляется четырьмя способами. Рассмотрим их кратко.

Фундаментальные взаимодействия в Природе

Способность частиц материи оказывать взаимное силовое влияние называется «взаимодействием». Изучение взаимодействий показало, что механизм влияния в разных случаях существенно различен и не может быть объяснен один через другой. Более того, нередко эти механизмы работают вместе, не исключая друг друга. Поэтому взаимодействия разных типов стали называть «фундаментальными взаимодействиями».

В XX в была разработана квантовая механика, одна из основных идей которой состоит в том, что все взаимодействия в Природе происходят только определенными «шагами», «порциями», которые называются квантами. И суть любого взаимодействия заключается в переносе квантов энергии между частицами материи. Разница между взаимодействиями объясняется различием квантов-переносчиков.

Виды фундаментальных взаимодействий

Всего в Природе существуют четыре вида фундаментальных взаимодействий.

Рис. 1. Таблица фундаментальных взаимодействий.

Гравитационное взаимодействие

С силами гравитации человек был знаком всегда. Изначально сила притяжения приписывалась исключительно Земле. Однако, с развитием науки было открыто притяжение между небесными телами, а в XVIIв И. Ньютон распространил действие гравитации на любые объекты, имеющие массу.

Из-за малой величины силы гравитации трудно поддаются изучению. Например, гравитационная постоянная была измерена лишь в самом конце XVIIIв. По этой же причине возникают сложности с разработкой квантовой теории гравитации в настоящее время. Только уже в XXIв были зарегистрированы гравитационные волны, предсказанные теорией. Частица-переносчик гравитации – гравитон – также пока остается гипотетической.

Можно указать лишь некоторые свойства гравитонов. В частности, гравитоны не имеют массы, и движутся со скоростью света. Поэтому радиус действия гравитационного поля бесконечен, а его интенсивность убывает пропорционально квадрату расстояния.

Рис. 2. Гравитация в физике.

Электромагнитное взаимодействие

С проявлением электромагнетизма человечество также было знакомо с древности. Однако, первоначально к этому взаимодействию были отнесены лишь явления электризации и природного электричества. Развитие теории электродинамики показало, что абсолютное большинство сил, окружающих нас, имеют под собой именно электромагнитную природу, поскольку большинство элементарных частиц обладают электрическим зарядом.

Частицей-переносчиком электромагнитного взаимодействия является фотон, не имеющий массы и движущийся со скоростью света. То есть, радиус действия электромагнитных сил также бесконечен, а интенсивность убывает пропорционально квадрату расстояния.

Рис. 3. Электромагнетизм в физике.

Сильное взаимодействие

Открытие сложного состава атомного ядра поставило вопрос о силе, удерживающей рядом положительно заряженные протоны. Гравитационные силы в ядре пренебрежительно малы, а электромагнитное взаимодействие должно разрушать ядро. Следовательно, существует взаимодействие, не являющееся ни гравитационным, ни электромагнитным, которое и удерживает положительные протоны рядом. Такое взаимодействие было названо ядерным или «сильным» (действительно, оно в сто раз более мощное, чем электромагнитное).

Переносчиками сильного взаимодействия являются особые кванты – глюоны. Однако, в отличие от фотонов, глюоны, во-первых, обладают массой, а во-вторых – сами участвуют в сильном взаимодействии, и сами способны взаимодействовать друг с другом.

Слабое взаимодействие

Для объяснения радиоактивного распада было предположено (а потом доказано) существование четвертого взаимодействия, суть которого, как и в других, состоит в обмене частицей-переносчиком (ее назвали W-бозоном) между кварками внутри элементарной частицы. Пример слабого взаимодействия – внутри нейтрона d-кварк превращается в u-кварк с испусканием W-бозона. Последний распадается на электрон и антинейтрино. Нейтрон превращается в протон, а электрон и антинейтрино – вылетают из ядра.

Большая масса W-бозона определила очень малый радиус слабого взаимодействия ($10^<-18>$м) а также отсутствие связанных систем «притяжения» между частицами.

Что мы узнали?

В Природе существует четыре фундаментальных взаимодействия. Гравитационное, электромагнитное, сильное и слабое. Фундаментальное взаимодействие заключается в обмене между частицами материи квантом-переносчиком взаимодействия. У каждого взаимодействия имеется свой квант, свойства которого определяют характер взаимодействия.

indigomc

indigomc