Неверно что институциональная матрица

Институциональная матрица, её типы и свойства

Понятие институциональной матрицы

Родоначальниками понятия институциональной матрицы являются экономисты К. Поланьи и Д. Норт.

Матрица – общая основа, схема, некая исходная, первичная модель, форма, порождающая последующие воспроизведения чего-либо.

Институциональная матрица – это исходная модель базовых общественных институтов,которая складывается на заре возникновения первых государств – устойчивых человеческих сообществ, способных воспроизводить свою историю. Все последующие институциональные структуры развивают, обогащают эту первичную модель, «наслаиваясь» на неё, но, не меняя сущности.

Институциональная матрица – это устойчивая, исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер – экономической, политической и идеологической.

Понятие институциональной матрицы выделяет внутреннюю основу взаимосвязанного функционирования основных общественных подсистем – экономики, политики и идеологии как систему характерных для них институтов.

Экономика, или хозяйство, является основой физического воспроизводства общественного богатства, производственной основой развития всего социума. Политика включает в себя государственное устройство, формы правления и фундаментальную структуру принятия и исполнения решений в обществе. Она однозначно согласована с типом экономики и представляет собой способы мобилизации общественных ресурсов на достижение значимых целей и эффективное функционирование экономики. Идеология в этом ряду понимается как базовая общественная ценность, выражаемая набором господствующих идей. Они формируют общественную норму – явную или неявную, определяющую массовое, типичное поведение населения.

Два типа институциональных матриц: Х- и Y-матрицы

Имеет ли каждое общество уникальную, свойственную только ему институциональную матрицу? Или можно выделить несколько типичных матриц?

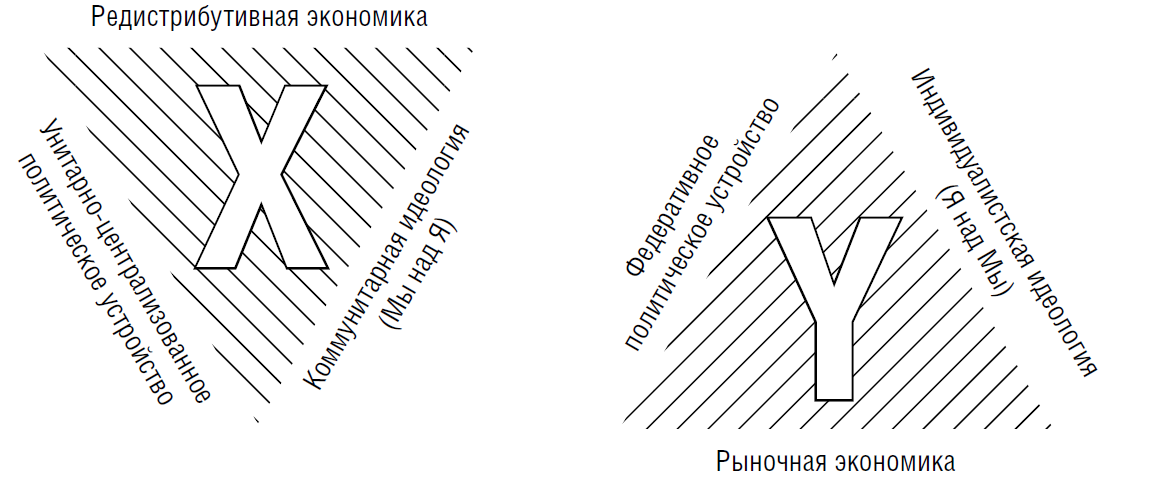

Обобщение соответствующей исторической, философской, экономической, социологической и культурологической литературы, как и эмпирические исследования, позволяют предположить, что многообразные институциональные комплексы древних и современных государств можно представить как сочетание двух институциональных матриц. Они имеют идентичную структуру, но отличаются содержанием образующих их экономических, политических и идеологических институтов. Эти матрицы названы Х- и Y-матрицы, поэтому теорию институциональных матриц стали называть Х-Y-теорией.

Х- и Y-матрицы различаются между собой содержанием образующих их базовых институтов, т. е. формами социальной интеграции в основных общественных сферах.

Для Х-матрицы характерны следующие базовые институты:

v в экономической сфере – институты редистрибутивной экономики (институт редистрибуции, институт верховной условной собственности, институт кооперации, институт служебного труда, Х-эффективность). Сущностью редистрибутивных экономик является обязательное опосредование центром движения ценностей и услуг, а также прав по их производству и использованию;

v в политической сфере – институты унитарного политического устройства;

v в идеологической сфере –доминирование идеи коллективных, надличностных ценностей, приоритет Мы над Я, т. е. коммунитарная идеология.

Предполагается, что Х-матрица доминирует в России, большинстве стран Азии и Латинской Америки.

Y-матрицаобразована следующимибазовыми институтами:

v в экономической сфере–институты рыночной экономики(институт обмена, институт частной собственности, институт конкуренции, институт наёмного труда, Y-эффективность);

v в политической сфере–федеративные начала государственного устройства, т.е. федеративное политическое устройство;

v в идеологической сфере–доминирующая идея индивидуальных,личностных ценностей, приоритет Я над Мы, или индивидуалистская идеология, означающая примат личности, её прав и свобод по отношению к ценностям сообществ более высокого уровня, которые, соответственно, имеют субсидиарный, подчинительный по отношению к личности, характер.

Предварительные исследования позволили предположить, что Y-матрица доминирует в общественном устройстве большинства стран Европы, Северной Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Вопрос 6. «Институциональная матрица»

Теория институциональных матриц — разрабатываемая с конца 1990-х гг. макросоциологическая теоретическая гипотеза о двух устойчивых системах базовых институтов, определяющих природу и характер развития обществ.

Впервые термин «институциональная матрица» определил К. Поланьи (1977 г.), далее его использовал Д. Норт (1993 г.), затем на основе этого понятия в России развивается теория институциональных матриц.

Институциональная матрица (лат. matrix — матка, первичная модель) определяется как исторически сложившийся устойчивый триплекс взаимосвязанных базовых институтов, регулирующих функционирование основных общественных подсистем: экономики, политики и идеологии (Рис. 1).

Базовые институты, сохраняя присущее им содержание, проявляют себя в разнообразных исторически меняющихся институциональных формах, специфика которых определяется историей и культурным контекстом конкретных обществ.

Анализ обширного эмпирического материала, начиная с древнейших государств Египта и Месопотамии и заканчивая современными странами, показывает, что в структуре общества устойчиво доминирует, как правило, одна из двух институциональных матриц: либо Х-, либо Y-матрица. Они качественно различаются между собой содержанием образующих их базовых институтов (Рис. 2).

Для X-матрицы характерны следующие базовые институты:

• в политической сфере — институты унитарного политического устройства: административно-территориального деления; иерархической вертикали власти во главе с центром; назначений; общих собраний и единогласия; обращений по инстанциям;

• в идеологической сфере — институты коммунитарной идеологии, основное содержание которой состоит в доминировании коллективных, общих ценностей, приоритете «Мы» над «Я». К ним относятся институты коллективизма; эгалитаризма; порядка, ориентированного на благополучии трудовой мотивации, холистические (интегральные) представления о мире. Институты Х-матрицы доминируют в России, Азии и Латинской Америке.

Y-матрица имеет следующие базовые институты:

• в экономической сфере — институты рыночной экономики: частной собственности; наемного труда; конкуренции; обмена (купли-продажи); Y-эффективности (получения прибыли);

• в политической сфере — институты федеративного политического устройства: федерации; самоуправления и субсидиарности; выборов; многопартийности и демократического большинства; судебных исков;

• в идеологической сфере — институты индивидуалистской идеологии, закрепляющие приоритет «Я» над «Мы», примат личности, её прав и свобод по отношению к ценностям сообществ более высокого уровня. Это институты индивидуализма; стратификации; свободы; денежно-ориентированной трудовой мотивации, редукционистские (дискретные) представления о мире. Y-матрица превалирует в странах Европы, Северной Америки, Австралии, Новой Зеландии.

Доминирование той или иной институциональной матрицы зависит от характера материально-технологической среды данного государства. Выделяются два присущих среде альтернативных свойства: коммунальность или некоммунальность. Коммунальность означает, что обособление отдельных частей материально-технологической среды угрожает распаду всей системы, что предполагает её использование как единого нерасчленимого объекта. Соответственно, требуются совместные координированные усилия значительной части членов общества по её поддержанию и развитию, а также централизованное управление. Некоммунальность означает возможность обособленности важнейших элементов материальной инфраструктуры и связанную с этим возможность их самостоятельного функционирования и частного использования. Некоммунальная среда разложима на отдельные элементы и может функционировать как совокупность разрозненных технологических объектов. Такая среда определяет неизбежность доминирования институтов Y-матрицы, в то время как коммунальная среда обусловливает доминирование институтов Х-матрицы.

На протяжении развития государств в них сохраняется доминирующее положение базовых институтов либо Х-, либо Y-матрицы, что обеспечивает целостность, выживание и развитие соответствующего типа общества. Институты из матрицы противоположного типа — комплементарные институты, — играют вспомогательную роль, лишь «дополняя до целого» институциональную общественную структуру (Рис. 3). Как в генетике, где доминантный ген, подавляя рецессивный, задает проявляющиеся признаки живого организма, так и институты доминирующей матрицы определяют характер складывающейся в обществе институциональной среды, задают рамки и ограничения для действия комплементарных, вспомогательных институтов альтернативной матрицы.

Доля комплементарных институтов в стабильных устойчивых обществах составляет примерно треть (30-35 %). Если эта доля существенно меньше, тогда тотальное доминирование базовых институтов приводит общества к кризисам или застою. В то же время излишне агрессивное внедрение комплементарных институтов с попытками заменить ими доминирующую матрицу базовых институтов приводит к социальным потрясениям и революциям. Прогрессивное развитие общества требует постоянного поиска оптимального институционального баланса между институтами доминирующей и комплементарной матриц.

Соотношение государств с доминированием Х- или Y-институциональных матриц в мировой истории меняется циклически, о чем косвенно свидетельствует динамика их доли в мировом ВВП (анализ долгосрочной динамики выполнен на основе базы данных Мэддисона [12] (Maddison Database http://www.ggdc.net/MADDISON/oriindex.htm), где представлены сопоставимые уровни ВВП ряда стран в млн. Geary-Khamis международных долларов 1990 г., выборка стран строилась с учетом фактической представленности данных по ним в базе данных).

За начало сравнений принят 1820 г., начиная с которого в базе представлены достаточно полные для анализа данные. Поскольку таблицы Мэддисона заканчиваются 2008 годом, данные за 2009—2012 гг. рассчитаны на основе уровня ВВП за 2008 г. из Maddison Database и погодовых приростов ВВП 2009/2008 и 2011/2012 из базы данных Мирового банка (Worldbank Database (http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG).

К странам с доминированием институциональной Х-матрицы отнесены Китай, Индия, Бразилия, Япония и страны бывшего СССР, или Российской империи. К странам с доминированием Y-матрицы отнесены 12 западноевропейских стран, включая Данию, Австрию, Бельгию, Финляндию, Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Швецию, Швейцарию и Великобританию, а также 4 западных страны за пределами Европы — Австралия, Новая Зеландия, США и Канада. Включенные в выборку страны производят сегодня примерно 75 % мирового ВВП.

Наложение двух графиков (суммарной доли ВВП выбранных стран с доминированием Х-матрицы и суммарной доли ВВП с доминированием выбранных стран Y-матрицы) позволяет увидеть волновой, или циклический процесс (Рис. 4).

Можно наблюдать 140-летнюю волну, в ходе которой происходит смена мирового лидера: с 1820 г. (и, как можно предположить, до него, хотя полных данных по используемой выборке стран нет), в мировом ВВП лидировали страны с доминированием Х-матрицы. Начиная с 1870 г. начинается преобладание стран с доминированием Y-матрицы, которые стали производить более половины мирового ВВП. Максимальный разрыв между этими группами стран наблюдался в 1950-60-е годы, а в 1970-е гг. он начал постепенно сокращаться. Начиная с 2008 г., спустя 140 лет страны с доминированием Х-матрицы вновь начали выходить на лидирующие позиции, то есть превосходить страны с доминированием Y-матрицы в производстве ВВП и этот разрыв постепенно увеличивается. Меняется глобальная конфигурация основных глобальных игроков в мировом хозяйстве. Преобладание стран с доминированием Х-матрицы в мировом ВВП сопровождается также, как можно видеть, и ростом значимости Х-институтов для стран с Y-матрицы. После кризиса 2008—2009 гг. роль государственного регулирования, централизованного управления, идеологии «общего выживания» становятся в них все более популярными.

«Слабым местом» теории институциональных матриц, как и большинства институциональных концепций, является недостаточная квантификация. Кроме того, эмпирические доказательства ряда высказанных гипотез представляются недостаточными. Это затрудняет практическое применение теории институциональных матриц в управленческой практике

Тема 2. Понятие институциональной матрицы

Тема 2. ПОНЯТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ

1. Вектор институциональных преобразований в России.

2. Определение институциональной матрицы.

3. Два типа институциональных матриц.

4. Свойства институциональных матриц и комплементарные институты.

1. ВЕКТОР ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ

В истории любого государства периоды революционных преобразований или масштабного реформирования, пожалуй, самые интересные и внимательно изучаемые обществоведами. Фокусом анализа в таких случаях служит взаимодействие нового и старого, соотношение планов и замыслов революционеров и реформаторов, с одной стороны, и результатов их действий – с другой. Периоды сломов и преобразований социальных структур позволяют явно увидеть их устойчивые, непреобразуемые компоненты, равно как и потенциал восприятия и адаптации нового опыта, Россия двух последних десятилетий – уникальная лаборатория такого рода, в которой ученые могут наблюдать и исследовать трансформации важнейших социально-экономических процессов.

Вряд ли нужно специально доказывать, что поиск новых теоретических схем особенно актуален в таких ситуациях. Перестройка, начавшаяся в Советском Союзе с середины 1980-х годов, потребовала адекватных научных обоснований взамен дискредитировавшей себя политической экономии социализма. В стране таких схем, убедительных для политического руководства и поддержанных в целом научным сообществом, предложено не было. Поэтому воспользовались, как это часто бывало в истории России, «заморскими рецептами». «Плюсы» и «минусы» такого заимствования до сих пор обсуждаются, и однозначных оценок здесь нет, как нет и единого мнения по поводу полученных с помощью этих рецептов результатов. Тем не менее общепризнанным можно считать тот факт, что заимствованные теоретические схемы и практический опыт зарубежных стран, прежде всего Европы и США, не сняли с повестки дня задачу разработки адекватных социально-экономических концепций, приложимых к российским реалиям[1]

Возникла объективная необходимость смены исследовательских парадигм, обновления известных постулатов, формирования новых общетеоретических рамок для объяснения происходящих социальных процессов. Почему предсказанные К. Марксом революции происходили не в западных, как он предполагал, государствах, а в России, странах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии? Почему, несмотря на глобализацию мирового развития, экономические и социальные формы, заимствуемые теми или иными государствами из опыта других стран, порой не реализуются или приобретают противоположное содержание? Почему так различны процессы реформирования на постсоветском пространстве, и то, что легко внедряется в странах Восточной Европы, не реализуется в России? Что определяет тип общества и направленность его исторической эволюции и где пределы институциональных преобразований?

На эти и другие вопросы не дают удовлетворительных ответов классические социологические и экономические теории. Общественная практика бросает вызов ученым и требует новых теоретических гипотез, новых понятий и категорий, в которых могут быть описаны и поняты происходящие социальные процессы.

Предложенная теоретическая схема позволяет преодолеть ограничения, когда речь идёт об исторически закреплённой в отечественном обществоведении идее о специфичности России.

Конечно, слова «уникальность и самобытность России», «особый российский путь», «загадочная русская душа» и многие другие ласкают наш патриотический слух. Они (как аналогичные утверждения всех других народов) преисполняют общество сознанием того, что наши страна и народ – избранные, совершенно особенные и ни на кого не похожие. Но эта позиция, выраженная в бессмертных строках «умом Россию не понять, аршином общим не измерить» является многолетним вызовом и укором. Почему? Потому что наука начинается там и тогда, когда во множестве явлений, событий, фактов выявляются общие тенденции, типичность, единые законы, которым подвластна исследуемая наукой реальность, когда выделяются группы однородных объектов, классы, скрытые структуры. Уникальному же можно только дивиться, его можно воспевать в стихах и прозе, но не изучать[2].

Хозяйственная жизнь давно и плодотворно исследуется наукой. Трактаты, посвященные ведению хозяйства, писали еще древнегреческие мыслители Ксенофонт, Аристотель и др. С тех пор открыт ряд важных экономических законов, предложено множество формализованных моделей, с разной степенью адекватности описывающих производственные.

Однако, использование теории институциональных матриц позволяет получить некоторые новые данные о специфике устройства и функционирования экономических систем, которые мы называем Х и Y-экономиками.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ

Словосочетание «институциональная матрица» пока еще редко, эпизодически используется в общественных науках. Сегодня это скорее некоторый образ, чем разработанная категория.

Поскольку в рамках современных общественных дисциплин понятие институциональной матрицы пока не получило четкого научного определения, представляется возможным использовать данный термин для обозначения малоисследованного феномена, а именно – исходных социальных форм, определяющих природу различных обществ.

Термину институциональная матрица, во-первых, не было дано строгой дефиниции, или определения, и, во-вторых, он не является до настоящего времени моносемичным, т. е. однозначно понимаемым специалистами в исследуемой области.

Упоминание об институциональных матрицах можно встретить в работах неоинституционалистов. Так, Карлом Поланьи и в более развернутой форме Дугласом Нортом были высказаны предположения о том, что система институтов каждого конкретного общества образует своеобразную «институциональную матрицу», которая определяет веер возможных траекторий его дальнейшего развития. Поланьи полагал, что институциональная матрица направляет экономические отношения между людьми и определяет место экономики в обществе, она задает социальные источники прав и обязанностей, которые санкционируют движение благ и индивидуумов при входе в экономический процесс, внутри него и на выходе[3]. По определению Норта, институциональная матрица общества представляет собой свойственную ему базисную структуру прав собственности и политическую систему[4]. Совершенно справедливо Норт полагает, что экономические и политические институты в институциональной матрице взаимосвязаны, политические правила формируют правила экономические, и наоборот. При этом и Поланьи и Норт полагают, что каждое общество имеет конкретную, свойственную только ему институциональную матрицу.

Само слово «матрица» происходит от латинского matrix (matricis), что значит «матка». В самом общем виде матрица означает общую основу, схему, некую исходную, первичную модель, форму, порождающую дальнейшие последующие воспроизведения чего-либо.

Соответственно, под институциональной матрицей можно понимать исходную модель базовых общественных институтов, сложившуюся еще на заре возникновения первых государств – устойчивых человеческих сообществах, способных воспроизводить свою историю. Все последующие институциональные структуры воспроизводят и развивают, обогащают эту первичную модель, сущность которой, тем не менее, сохраняется. Развитые доступные для анализа формы институциональных матриц можно найти уже в древнейших известных истории государствах.

Итак, институциональная матрица как социологическое понятие – это устойчивая, исторически сложившаяся система базовых институтов, регулирующих взаимосвязанное функционирование основных общественных сфер – экономической, политической и идеологической.

Другими словами, институциональная матрица – это триединая социальная форма; она представляет собой систему экономических, политических и идеологических институтов, находящихся в неизменном соответствии (рис. 1)[5]. Схематическое изображение институциональной матрицы в виде треугольника – жесткой фигуры – обращает наше внимание на жесткость связи между базовыми институтами, их взаимообусловленность.

Рис. 1. Схематическое представление институциональных матриц

Образующие институциональную матрицу базовые институты представляют собой своеобразную внутреннюю арматуру, устойчивую структуру, «стягивающую» основные подсистемы общества в целостное образование, не позволяющую обществу распасться. Можно сказать, что институциональная матрица – это форма общественной интеграции в основных сферах жизнедеятельности социума – экономике, политике и идеологии.

Институциональная матрица лежит в основе меняющихся эмпирических состояний конкретного общества и постоянно воспроизводится. Она инвариантна (т. е. устойчива) относительно действий людей, хотя проявляется в различных, постоянно развиваемых в ходе человеческой деятельности, институциональных формах, обусловленных культурным и историческим контекстом.

Посредством институциональной матрицы в обществах реализуется принцип тройной взаимозависимости систем. Это отмечал еще Фома Аквинский. Во-первых, все три общественных подсистемы, регулируемые определенными базовыми институтами, взаимозависимы и определяют друг друга. Во-вторых, содержание каждой из регулируемых подсистем зависит от специфики всей институциональной матрицы. В-третьих, сама институциональная матрица определяется характером образующих ее базовых институтов выделенных подсистем. Так, экономика, или хозяйство, является основой физического воспроизводства общественного богатства, производственным базисом развития всего социума. Политика включает в себя государственное устройства, формы правления и фундаментальную структуру принятия и исполнения решений в обществе. Она однозначно согласована с типом экономической системы и представляет собой способы мобилизации общественных ресурсов на достижение значимых целей и эффективное функционирование экономики. Идеология в этом ряду понимается как базовая общественная ценность, выражаемая типом господствующей идеи. Такая идея представляет собой сложившуюся общественную норму – явную или неявную, определяющую массовое, типичное поведение населения. Так для экономической сферы доминирующая идея служит основанием принятия решений о направлениях использования общественного продукта, создаваемого населением страны. В политической сфере базовая идея является критерием справедливости того или иного государственного порядка и складывающейся системы властных отношений.

Итак. Институциональная матрица лежит в основе связанного функционирования основных общественных подсистем – экономики, политики и идеологии. Она задает, обозначает природу общества, его специфику, воспроизводящуюся в ходе исторической эволюции. Другими словами, экономические, политические и идеологические институты выступают как три ипостаси, три грани определенного типа общества.

Имеет ли каждое общество уникальную, свойственную только ему институциональную матрицу? Или можно выделить несколько типичных матриц, как, например, цивилизаций или культур, число которых, по оценкам разных авторов составляет 8 (Хангтингтон[6], Шпенглер[7]), 10 (Данилевский[8]) или 23 (Toynbee[9])? Или история всех человеческих обществ есть воспроизводство одной, единой для всех матрицы, и различия между странами связаны в основном с этапами, стадиями общественного развития, как предполагается сторонниками формационного подхода?

3. ДВА ТИПА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ

X и Y-матрицы коренным образом различаются между собой содержанием образующих их базовых институтов.

Y-матрица, или западная институциональная матрица, образ которой известен нам лучше, потому что нам лучше известна научная социологическая и экономическая литература западных стран, образована следующими базовыми институтами:

— в экономической сфере – это институты рыночной экономики;

— в политической сфере – федеративные начала государственного устройства, т. е. федеративное (федеративно-субсидиарное) политическое устройство;

— в идеологической сфере – доминирующая идея индивидуальных, личностных ценностей, приоритет Я над Мы, или субсидиарная идеология, означающая примат личности, ее прав и свобод по отношению к ценностям сообществ более высокого уровня, которые, соответственно, имеют субсидиарный, подчинительный по отношению к личности, характер.

Предварительные исследования позволяют предположить, что Y-матрица характеризует общественное устройство большинства стран Западной Европы и США.

Для X-матрицы (восточной институциональной матрицы) характерны следующие базовые институты:

— в экономической сфере – институты редистрибутивной экономики (термин К. Поланьи). Сущность редистрибутивных экономик является обязательное опосредование Центром движения ценностей и услуг, а также прав по их производству и использованию;

— в политической сфере – институты унитарного (унитарно-централизованного) политического устройства;

— в идеологической сфере – доминирование идеи коллективных, надличностных ценностей, приоритет Мы над Я, т. е. Коммунитарности идеологий.

X-матрица характерна для России, большинства стран Азии и Латинской Америки, Египта и др.

Теоретическое представление об институциональных матрицах восстанавливает системное рассмотрение общества на новом этапе развития общественной науки. Оно может дать новую методологию для исследования сложных эмпирических феноменов, какими предстают перед нами человеческие общества, через призму идеальных типов Х и Y-матриц. А также институциональные матрицы отражают этот незыблемый реально существующий порядок вещей, который необходимо распознать и действовать в соответствии с его законами.

4. СВОЙСТВА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ МАТРИЦ

И КОМПЛЕМЕНТАРНЫЕ ИНСТИТУТЫ

Рассмотрим свойства институциональных матриц Х и Y. Их симметричность – первое из совокупности свойств институциональных матриц. Во-первых, симметричность выражается самим наличием двух противостоящих друг другу как идеальные типы институциональных матриц. Во-вторых, симметричность означает, что институтам рыночной экономики в Y-матрицах соответствуют институты редистрибутивной экономики – в Х-матрицах. Далее институтам федерального устройства, характерным для политической сферы западных матриц, соответствуют институты унитарного политического устройства в странах с восточной институциональной матрицей. Соответственно, базовому общественному идеологическому институту западных стран – субсидиарной идеологии – соответствует в странах с Х-матрицей коммунитарность.

Одновременно симметричность матриц означает, что в обществах, воспроизводящих альтернативные институциональные матрицы, все базовые институты присутствуют и равнозначны.

Следующее важнейшее свойство институциональных матриц – взаимообусловленность образующих их базовых институтов. Она предполагает однозначное взаимное соответствие экономических, политических и идеологических институтов в каждой матрице, подходящих друг к другу как «ключ к замку». Это означает, что если в экономической сфере того или иного государства доминируют институты рынка, то в политической сфере действуют институты федеративного государственного устройства. При этом идеология характеризуется приматом личностных ценностей – идет ли речь о культе античных героев, идее субсидиарности, составляющей ядро христианской доктрины, или приоритете прав и свобод личности как основы либеральной системы ценностей. И, наоборот: доминирование в экономической сфере институтов редистрибутивной экономики предполагает унитарное устройство государства и соответствующие ему политические институты. Стабилизация такого типа обществ обеспечивается преобладанием коллективных, или коммунитарных ценностей в идеологической сфере, выражаемых в разных этапах исторического развития конкретных стран – от конфуцианства и соборности до коммунистической идеологии.

Взаимообусловленность базовых институтов в каждой институциональной матрице означает также, что лишь все вместе они объясняют природу того или иного общества, в то время как каждый из них – лишь некоторые стороны и особенности социальной жизни. В методическом отношении это предполагает одновременный анализ всех трех общественных сфер и регулирующих их институтов как необходимое условие получения выводов о том, какой тип институциональной матрицы характерен для того или иного конкретного общества.

Принадлежность государства к той или иной институциональной матрице не означает, что в нем не действуют альтернативные институты и соответствующие им институциональные формы. Так, в западных странах рыночные институты сосуществуют с институтами редистрибуции, федеративное устройство включает в себя и действие политических институтов унитарного типа, а в обществе присутствуют альтернативные идеологии и ценности. Аналогичным образом, в государствах с Х-матрицей в экономике в той или иной мере постоянно присутствуют рыночные элементы, а в политической сфере – институты федеративного устройства. В сфере идеологии такого типа государств доминирование коммунитарных ценностей не означает полный отказ от комплекса идей, воплощающих идеологию субсидиарности.

Но теория институциональных матриц определяет, что действует принцип доминантностит базовых институтов. Он выражается в том, что в каждом конкретном обществе базовые институты, характерные для его институциональной матрицы, доминируют над институтами комплементарными. Комплементарные институты носят вспомогательный, дополнительный характер, обеспечивая устойчивость институциональной среды в той или иной сфере общества. Как в генетике доминантный ген, «подавляя» рецессивный, задает проявляющиеся признаки живого организма, так и базовые институты определяют характер складывающейся в обществе институциональной среды, задают рамки и ограничения для действия дополнительных, вспомогательных институтов.

Использование понятия комплементарности институтов в социологии продолжает традиции последовательного введения аналогичных терминов в рамках точных и естественных наук.

Комплементарные институты, дополняющие действие базовых институтов, также обеспечивают необходимую целостность экономических, политических и идеологических структур в обществе, поддерживают непрерывность их функционирования. Как проявляется вспомогательный, но одновременно необходимый характер действия комплементарных институтов?

Например, в экономике западных стран, где доминируют институты рынка, институт общественной, государственной собственности имеет комплементарный характер. Государственная собственность и государственное регулирование устанавливаются здесь в тех случаях, когда рынок оказывается не в состоянии обеспечить эффективное использование ресурсов. При этом основная цель этих комплементальных институтов – содействовать более эффективному действию рыночных институтов, составляющих ядро западной экономической системы.

Аналогичным образом обстоит дело с действием рыночных институтов в экономике редистрибуции, характерной для стран с Х-матрицей. Например, на протяжении всей истории таких экономик в них, при господстве в большинстве отраслей общей, государственной собственности, тем не менее, постоянно действуют институты частного предпринимательства и рыночной торговли. Функцией этих комплементарных институтов является обеспечение воспроизводства в тех сферах экономической жизни, где формы общей собственности оказываются неэффективными.

И в том, и в другом случае действие альтернативных экономических институтов, обеспечивающих устойчивость системы в целом и поддерживающих необходимую для успешного развития «инститциональную конкуренцию», имеет, тем не менее, ограниченный характер. Более того, даже в кризисные периоды их действие опосредуется базовыми экономическими институтами, исходно присущими институциональными матрицами. Как бы глубоко не проникало государственное вмешательство в рыночную экономику, оно не изменяет ее природы. В конечном счете, государство действует как субъект рынка и гарант частной собственности. В редистрибутивных же экономиках, наоборот, государство, даже при уменьшении объемов государственной собственности, оказывает определяющее воздействие на ход экономического развития и продолжает оставаться основными участником и актором экономического процесса. Отмеченный принцип комплементарности действует и в отношении политических и идеологических институтов.

Анализ отечественного и зарубежного социального опыта позволяет выделить особенности действия базовых и комплементарных институтов в обществе. Для базовых институтов, соответствующих типу институциональной матрицы данного государства, в большей мере характерен неуправляемый, стихийный характер действия. Зачастую они «прокладывают себе путь», казалось бы, вопреки действиям и устремлениям большинства населения страны и ее политического руководства. Развитие же комплементарных институтов, обеспечивающих во взаимодействии с базовыми институтами сбалансированное развитие той или иной общественной сферы, требует целенаправленных усилий со стороны социальных субъектов. Без таких усилий естественно-стихийный характер действия базовых институтов может привести общество в состояние хаоса и кризиса.

Более того, если не принимать сознательных усилий по дополнению институциональной среды альтернативными, комплементарными институтами, их развитие принимает теневой характер, тем больший, чем упорнее игнорируются они в легитимизированной практике. Поэтому так важен общественный контроль при развитии альтернативных институциональных форм и так велико значение целенаправленной деятельности и разработанных программ для их внедрения.

В качестве иллюстративного примера рассмотрим функционирование экономических институтов в странах с развитым типом институциональной матрицы. Так, описанное К. Марксом стихийное действие рыночных институтов приводит, как известно, к кризисам перепроизводства, уничтожающим саму основу рынка, нарушению хозяйственных связей и важнейших отраслевых пропорций, массовому разорению товаропроизводителей. Для балансировки экономического развития общество должно сознательно, «сверху» и «снизу» внедрять альтернативные институты и институциональные формы, характерные для редистрибутивной экономики – планирование производства, государственную политику занятости, ценовое регулирование и т. д. Наоборот, для редистрибутивных экономик необходимо сознательное, контролируемое внедрение альтернативных рыночных институтов. Без их целенаправленного встраивания в экономическую жизнь государства с Х-матрицей стихия редистрибуции точно также приводит к экономическому кризису (в форме недопроизводства), как и спонтанное действие институтов рынка в странах с Y-матрицей.

Успешное, сознательно регулируемое встраивание комплементарных институтов и соответствующих им институциональных форм в общественную жизнь объясняет известные примеры германского или японского чуда, феномен «прыжка тихоокеанских тигров» и т. д. Так, в случае послевоенной Западной Германии высокие темпы ее экономического роста в значительной мере были предопределены централизацией хозяйственной и политической жизни, а также внедрением иных альтернативных институциональных форм, дополнивших действие базовых институтов этой страны с Y-матрицей. Известная книга Л. Эрхарда «Благосостояние для всех»[10] дает эмпирический материал, в значительной мере подтверждающий этот вывод. И, наоборот, грамотная и тщательно спланированная модернизация институциональной среды Японии, а затем Китая и ряда других стран Юго-Восточной Азии за счет элементов рыночной экономики, при сохранении природы свойственной им Х-матрицы, способствовала их удивительному экономическому и социальному развитию.

Наконец, важным свойством институциональных матриц является историческая устойчивость, инвариантность по отношению как ко внешним воздействиям, так и к действиям социальных сил внутри страны.

Инвариантность означает сохранение природы институциональной матрицы. Ее устойчивость определяет каналы, русло, «исторический коридор» эволюции конкретных обществ, задает общее направление траектории социальных изменений.

Инвариантность представляет собой фундаментальное свойство институциональных матриц, определяющее, в конечном счете, специфику и значение теории институциональных матриц в целом. Чем обуславливается это их качество? Что определяет устойчивость системы базовых институтов в Х и Y-матрицах, на чем основано постоянство этих макросоциологических форм? Для объяснения данного феномена в теории институциональных матриц постулируется тезис об определяющей роли материально-технологической среды в ареале возникновения и развития того или иного государства.

1. Сущность Теории институциональных матриц.

2. Два типа институциональных матриц.

3. Основные свойства институциональных матриц.

1. Новые исследовательские схемы в Российском обществоведении: метаисторический анализ цивилизаций; эволюционная экономика, социокультурный подход.

2. Постсоветский институционализм в России.

Литература

1. Айзенштадт элементы великих революций: культура, социальная структура, история и человеческая деятельность // THESIS. Весна 1993. Т.1. Вып. 2.

2. Бессонова теория хозяйственного развития России: Автореф. Дис … д-ра соц. Наук. – Новосибирск. ИЭ и ОПП СОРАН, 1998.

3. Нищета экономизма // Свободная мысль, 1997, март.

4. Избранные произведения. – М.: Прогресс, 1990.

5. Теория праздного класса. – М.: Прогресс, 1984.

6. Волков цивилизация как повседневная практика: возможности и пределы трансформации // Куда идет Россия? … Общее и особенное в современном развитии. – М.: МВШСЭН, 1997 б.

7. Новое индустриальное общество. – М.: Прогресс, 1969.

8. Де Иной путь. Невидимая революция в третьем мире. – М.: Catallaxy, 1995 (1989).

9. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997 а.

10. Уильямсон институты капитализма. – СПб.: Лениздат, 1996.

[3] Polanyi K. The livelihood of Man. N.-Y. Academic Press inc, 1977

[4] Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – М.: Фонд экономической книги «Начала», 1977

[6] Столкновение цивилизаций // Полис, 1994, № 1

[7] Закат Европы. – Новосибирск: АО «Наука», 1993

[8] Россия и Европа. Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому // Заря, 1869, № 5-9

[9] Toynbee A. J. A Study of History. V. 1-12. – London-New-York-Toronto, 1939-1961

[10] Благосостояние для всех. –М.: Начала-Пресс, 1991.