Нетто коэффициент равен 1 это значит что воспроизводство

НEТТО-КОЭФФИЦИEНТ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ

НEТТО-КОЭФФИЦИEНТ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ, чистый коэффициент воспроизводства населения, количественная мера замещения материнского поколения дочерним, занимающая центр. место в системе коэффициентов воспроизводства населения; обобщающая характеристика режима воспроизводства населения с учётом рождаемости и смертности. Н.-к. в. н. (R0) исчисляется отдельно для нас. каждого пола. В подавляющем большинстве случаев применяется нетто-коэфф. воспроиз-ва женског о нас. Он представляет собой ср. число девочек, рождённых за всю жизнь одной женщиной, дожившей до конца репродуктивного периода при данных уровнях рождаемости и смертности:

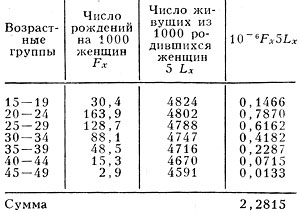

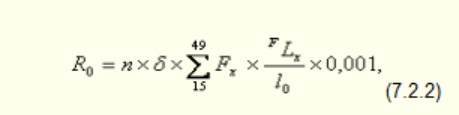

Расчёты Н.-к. в. н. выполняются по приближённой формуле:

При наличии в таблице смертности одногодичных значений Lx можно воспользоваться их суммами для каждого n-летнего интервала:

Пример расчёта Н.-к. в. н. на основе данных об Fx по 5-летним возрастным группам женщин для нас. СССР в 1969- 1970 см. в табл.

Исчисленный для гипотетич. поколения, Н.-к. в. н. наиболее полное истолкование получает в рамках модели воспроиз-ва нас., режим к-рого не изменяется (стабильное население). Числ. такого нас. увеличивается (или уменьшается) в R0 раз за время Т, равное ср. длине поколения. Если R0 > 1, числ. нас. растет (расширенное воспроиз-во), если R0 0 = 1, числ. нас. не меняется (простое воспроиз-во).

В стабильном нас. Н.-к. в. н. связан с истинным коэффициентом естеств. прироста нас. r соотношением:

Величина Н.-к. в. н. до сер. 19 в. была подвержена значит. колебаниям, но, в отличие от определяющих эту величину функций рождаемости и дожития, обнаруживающих историч. тенденцию к направленным изменениям, средний уровень, вокруг к-рого колебались значения

Н.-к. в. н., на протяжении истории оставался относительно устойчивым и, как правило, был близок к уровню простого воспроиз-ва нас. (R0 = 1). Для начальных фаз демографич. перехода характерен временный подъём Н.-к. в. н., особенно значительный в развивающихся странах в 20 в. Если во 2-й пол. 19 в. в странах Зап. Европы, переживавших ранние фазы демографической революции, наибольшие значения Н.-к. в. н. были ок. 1,5, то во 2-й пол. 20 в. в нек-рых развивающихся странах они достигают 3,0 и более (одно из гл. проявлений демографического взрыва). Различие значений Н.-к. в. н. в совр. мире велико (см. Воспроизводство населения). Общемировой процесс снижения Н.-к. в. и. прослеживается и в СССР, где его величина уменьшилась с 1,680 в 1926-27 до 1,104 в 1975-76. При этом сохраняются большие различия в величине Н.-к. в. н. по союзным республикам.

Нетто коэффициент равен 1 это значит что воспроизводство

Над темой номера работал

Сергей ЗАХАРОВ

О чем говорит и о чем не говорит нетто-коэффициент воспроизводства населения

Если не считать совсем уж неграмотных, тех, кто рассуждает о демографической ситуации на основании общих коэффициентов рождаемости и смертности, то большинство людей, более или менее серьезно интересующихся демографией, знают, что для того, чтобы верно судить о происходящем, надо пользоваться более тонкими измерителями. К их числу относятся, в частности, коэффициент суммарной рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни и другие функции таблиц смертности, а также брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства.

В последней колонке таблицы указан так называемый «истинный» коэффициент естественного прироста, т.е. коэффициент естественного прироста стабильного населения, соответствующего возрастным функциям рождаемости и смертности каждого периода. Он показывает, с какими ежегодными коэффициентами может увеличиваться (уменьшаться) численность населения за счет естественного прироста, если неопределенно долго поддерживается неизменный режим рождаемости и смертности расчетного периода, указанного в первой колонке таблицы.

Таблица 1. Компоненты нетто-коэффициента воспроизводства женского населения и «истинный» коэффициент естественного прироста в России за 100 лет

Среднее число детей на одну женщину

В том числе девочек

Средний возраст матери, лет

Вероятность дожить до среднего возраста матери*

Нетто-коэффициент воспроизводства (2х 4)

Истинный коэффи-циент естест-венного прироста, ‰

* Рассчитано на основе неопубликованных таблиц смертности для условных поколений, построенных Е. Андреевым.

Рисунок 1. Нетто-коэффициент воспроизводства населения России на протяжении ХХ века

С середины 1960-х годов эффект снижения смертности становится малозначимым. Повышение вероятности дожития новорожденной девочки до среднего возраста материнства с 0,96 до 0,98 было не способно серьезно сказаться на интегральных характеристиках воспроизводства населения. Решающим фактором изменения показателей воспроизводства в последней трети XX века и на всю последующую историческую перспективу становится уровень рождаемости. А он лишь на короткое время, во второй половине 1980-х годов, поднялся до отметки 2,1 ребенка в расчете на одну женщину (граница простого воспроизводства при современном уровне смертности). Поэтому не удивительно, что с середины 1960-х годов в России устанавливается режим воспроизводства, не обеспечивающий даже простого замещения поколений («суженное» воспроизводство). Падение рождаемости в 1990-х годах еще более усилило степень «недовоспроизводства» (каждое новое поколение детей сегодня на 30-40% меньше родительского).

Поскольку население России не воспроизводится уже четыре десятилетия, то перспективы его роста за счет естественного прироста в ближайшие два десятилетия ничтожны. При отсутствии дополнительной миграционной подпитки и сохранении уровня рождаемости второй половины 1990-х годов, численность населения может сокращаться с ежегодными темпами, доходящими до 1% в год, а, в пределе, и до 2% в год, как на то указывает коэффициент естественного прироста стабильного населения (20,3 на 1000 населения), приведенный в табл.1.

При всей аналитической ценности приведенных в табл. 1 и на рис. 1 показателей, они также не безупречны. Эти показатели относятся к так называемым «условным» поколениям и представляют собой, по существу, не более чем оценку фактических демографических условий воспроизводства населения в данном календарном году (а не описание действительного хода воспроизводственного процесса, как часто думают).

Количественные характеристики реального воспроизводства населения соответствовали бы этим показателям только в том случае, если бы эти условия сохранялись неизменными на протяжении достаточно длительного времени. Но на деле они постоянно колеблются, а в период демографического перехода подвержены долговременным и значительным направленным изменениям.

Популярность показателей для условных поколений («поперечных», или трансверсальных) объясняется относительной простотой их расчета. Но получить полное и глубокое представление о том, что происходит с воспроизводством населения на самом деле, можно только тогда, когда есть возможность воспользоваться показателями для реальных поколений, или когорт («продольными», или лонгитюдинальными). Именно такие показатели, на этот раз действительно описывающие реальный ход воспроизводственного процесса, рассматриваются в последующих разделах этой статьи.

Борисов В. Демография

ОГЛАВЛЕНИЕ

Тема 7 Естественный рост и воспроизводство населения

Рост и воспроизводство населения определяются соотношением между числами родившихся и умерших или, иначе говоря, между уровнями рождаемости и смертности. Слово «естественный», как уже говорилось ранее, в данном случае носит условный характер, призвано обозначить именно это соотношение между рождаемостью и смертностью в отличие от изменений численности населения за счет миграционных процессов. Между ростом и воспроизводством населения существует сходство и взаимодействие. Но есть между этими понятиями и существенное различие. В частности, численность населения может еще долгое время продолжать расти, в то время как воспроизводство населения уже стало суженным (т.е. каждое последующее поколение численно меньше предыдущего). Такое положение объясняется тем, что возрастная структура несет в себе некоторый потенциал демографического роста.

Напротив, численность населения может продолжать убывать и при режиме расширенного его воспроизводства (если доля репродуктивной части населения станет слишком малой по сравнению с долей пожилой его части. Тогда число родившихся даже при очень высоком уровне рождаемости не смогло бы компенсировать большое число умерших). И это объясняется все тем же потенциалом роста населения, который несет в себе возрастная структура населения, но уже с отрицательным знаком (в алгебраическом смысле).

7.1. Общий коэффициент естественного прироста

Рост населения (или прирост, что фактически то же самое) характеризуется рядом показателей, самый простой из которых — уже известный из главы 4 общий коэффициент естественного прироста. Напомню, что этот коэффициент представляет собой отношение величины естественного прироста населения к его средней (чаще всего—среднегодовой) численности. Напомню также, что естественный прирост представляет собой разность между числом родившихся и умерших в одном и том же периоде времени (обычно в календарном году) или разность между общими коэффициентами рождаемости и смертности.

Коэффициент естественного прироста обладает всеми теми же достоинствами и недостатками, что и другие общие коэффициенты. Главный его недостаток — зависимость величины коэффициента и его динамики от особенностей возрастной структуры населения и ее изменений. Следует заметить, что эта зависимость коэффициента естественного прироста от возрастной структуры даже гораздо значительнее, чем других общих коэффициентов. Она как бы удваивается одновременным влиянием возрастной структуры на уровни рождаемости и смертности в противоположных направлениях. В самом деле, скажем, в относительно молодом населении, с высоким удельным весом молодежи от 20 до 35 лет (когда рождают первых и вторых детей, вероятность рождения которых и сегодня еще достаточно высока, а вероятность смерти в этих возрастах, напротив, невелика) даже при умеренном уровне рождаемости будет наблюдаться относительно высокое число рождений (за счет большого числа и удельного веса в общей численности населения молодых супружеских пар) и одновременно — по той же самой причине, вследствие молодой возрастной структуры — относительно меньшее число смертей. Отсюда соответственно большей будет и разность между числом рождений и смертей, т.е. естественный прирост и коэффициент естественного прироста. Напротив, при сокращении уровня рождаемости и в результате этого сокращения — старении возрастной структуры — будет увеличиваться число умерших (при этом уровень смертности в каждой возрастной группе может оставаться неизменным или даже снижаться), и в конечном итоге будет сокращаться естественный прирост населения и коэффициент естественного прироста. Именно последнее и происходит в нашей стране, так же как и в других экономически развитых странах с низкой рождаемостью.

Зависимость величины общего коэффициента естественного прироста от возрастной структуры населения необходимо учитывать в сравнительном анализе при сопоставлении таких коэффициентов по странам или территориям с населениями, отличными друг от друга по характеру своего демографического развития и соответственно — по характеру своей возрастной структуры.

Одним из способов устранения этого недостатка, приведения сравниваемых коэффициентов естественного прироста к сопоставимому виду, могут служить уже известные читателю индексный метод и методы стандартизации общих коэффициентов. Рамки данного учебника не позволяют рассмотреть эти методы здесь (но с ними можно познакомиться в справочниках по статистике и в иной научной литературе ).

Другим способом повысить качество измерения уровня динамики населения состоит в том, чтобы от естественного прироста перейти к исчислению показателей воспроизводства населения. Достоинство этих показателей состоит в их независимости от структуры населения, прежде всего от половозрастной.

Таблица 7.1

Расчет нетто-коэффициента воспроизводства населения

России за 1996 г. и среднего возраста матерей при

рождении дочерей

Нетто-коэффициент воспроизводства населения

Брутто-коэффициент воспроизводства населения

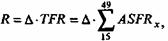

Брутто-коэффициент воспроизводства населения равен суммарному коэффициенту рождаемости, умноженному на эту долю девочек среди новорожденных:

В нашей стране среднее значение доли девочек среди новорожденных за последние 40 лет было равно примерно 0,487 (при минимальном значении за эти годы примерно 0,485 и максимуме 0,489. См. также главу 3). В случае, если расчет ведется по пятилетним интервалам, а именно данные такого рода обычно доступны, то формула расчета брутто-коэффициента воспроизводства имеет следующий вид:

Как видим, брутто-коэффициент воспроизводства населения представляет собой скорректированный на вторичное соотношение полов суммарный коэффициент рождаемости.

В 1999 г. величина брутто-коэффициента в нашей стране составляла всего 0,570, что означает его более чем двукратное снижение за период с 1960 по 1999 г.

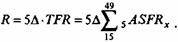

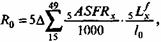

Показателем, учитывающим также смертность, является нетто-коэффициепт воспроизводства населения, или иначе, коэффициент Бека-Кучински. Иначе его называют чистым коэффициентом воспроизводства населения. Он равен среднему числу девочек, рожденных за всю жизнь женщиной и доживших до конца репродуктивного периода, при данных уровнях рождаемости и смертности. Нетто-коэффициент воспроизводства населения рассчитывается по следующей приближенной формуле (для данных по пятилетним возрастным группам):

Расчет производился по следующей пошаговой процедуре:

Шаг 1. В графу 2 заносим значения повозрастных коэффициентов рождаемости (5ASFRX, взятые в данном случае из Демографического ежегодника РФ за 1999 г. (с. 155**).

Шаг 2. Рассчитываем суммарный коэффициент рождаемости (TFR). Для этого числа в строках графы 2 делим на 1000, чтобы выразить повозрастные коэффициенты рождаемости в относительных долях 1 (иначе говоря, приводим эти величины к 1 женщине условного поколения). Заносим полученные частные в графу 3. Сумма этих чисел, умноженная на 5, дает нам величину суммарного коэффициента рождаемости, равную 1,2415 (выделено полужирным курсивом). Это с точностью до третьего знака после запятой совпадает с официальными данными Госкомстата РФ (1,242. С. 90).

Шаг 3. Рассчитываем брутто-коэффициент воспроизводства (К), или число дочерей, рожденных женщиной на протяжении жизни. Для этого данные графы 3 построчно умножаем на долю девочек среди новорожденных (D). В данном случае было принято среднее ее значение за период 1960-1998 гг., равное 0,487172971301046. Сумма чисел в графе 4, умноженная на 5, дает величину брутто-коэффициента воспроизводства, равную 0,6048. Тот же результат можно получить, просто умножив суммарный коэффициент рождаемости на долю девочек среди новорожденных (1,2415 • 0,487. = 0,6048).

Шаг 4. В графу 5 заносим значения чисел живущих на каждом возрастном интервале (х + 5) лет (х = 15, 20. 45) из таблицы смертности для женского населения России за 1998 г. В графе 6 эти числа приведены к относительным долям единицы путем их деления на корень таблицы смертности (в данном случае на 10 000). Альтернативным путем является усреднение двух соседних значений чисел доживающих до начала каждого возрастного интервала от 15 до 50 лет из таблицы смертности для женского населения за 1998 г. (с. 188). Умножая полученные средние на 5, определяем необходимые для расчета числа живущих на каждом возрастном интервале.

Шаг 5. Рассчитываем нетто-коэффициент воспроизводства. Для этого данные графы 4 построчно перемножаем на числа, стоящие в графе 6. Суммируя графу 7, получаем величину нетто-коэффициента воспроизводства, равную 0,583. Эта величина лишь на 0,002 отличается от официально опубликованной Госкомстатом РФ (0,585. С. 114 Демографического ежегодника за 1999 г.).

Нетто-коэффициент воспроизводства рассчитывается для условного поколения. Как мера замещения материнского поколения поколением дочерей он справедлив только для так называемого стабильного населения, у которого не меняется режим воспроизводства, т.е. рождаемость и смертность. Численность такого населения изменяется (т. е. увеличивается или уменьшается) в R0 раз за время Т, называемое средней длиной поколения.

Расчет показателей воспроизводства населения России за 1998 г. 5

Брутто-, нетто- коэффициенты и другие специальные показатели воспроизводства населения.

Таких показателей несколько, из них два — брутто- и нетто-коэффициенты воспроизводства населения. В отличие от коэффициента естественного прироста эти показатели характеризуют изменение численности населения не за год, а за период времени, в течение которого родительское поколение замещается поколением своих детей. Поскольку замещение поколений характеризуется соотношением уровней рождаемости и смертности, а последняя существенно различается у мужского и женского полов, показатели воспроизводства населения рассчитываются раздельно для каждого пола, чаще для женского. Обычно при этом не принимается во внимание внешняя миграция населения, т.е. рассматривается так называемое закрытое население.

Брутто-коэффициент воспроизводства населения рассчитывается так же, как суммарный коэффициент рождаемости, но в отличие от последнего, в расчете учитываются только девочки. В виде формулы расчет можно представить следующим образом: R1=СКР*d

где r 1 — брутто-коэффициент воспроизводства населения; СКР — суммарный коэффициент рождаемости; d — доля девочек среди новорожденных.

Таким образом, брутто-коэффициент воспроизводства населения показывает число девочек, которое рожает в среднем одна женщина за всю свою жизнь. При этом предполагается, что никто из женщин и их дочерей не умирает до конца репродуктивного периода жизни (условно — до 50 лет). Очевидно, допущение об отсутствии смертности слишком нереально, чтобы брутто-коэффициент представлял какую-либо полезность для использования в аналитической работе. И действительно, в последние годы этот показатель фактически не используется. Если же учесть влияние смертности на степень воспроизводства населения, то переходим к нетто-коэффициенту населения [3]. Рассчитывается он по следующей формуле:

где R 0 — нетто-коэффициент воспроизводства населения; F x — возрастные коэффициенты рождаемости; F L x — числа живущих женщин из таблиц смертности, которые и служат поправкой на смертность (или на дожитие до определенного возраста, что в данном случае одно и то же); l 0 — «корень» таблицы смертности, равный 100000 или 10000, в зависимости от ее разрядности; d — доля девочек среди новорожденных; п — длина возрастного интервала (обычно либо 1, либо 5).

Традиционно коэффициент рассчитывается в среднем на одну женщину, поэтому в формуле присутствует множитель 0,001. Но возможен расчет и в среднем на 1000 женщин. Это, опять же, как и в случае с наименованиями показателей воспроизводства населения, дело произвольного выбора пользователя.

Нетто-коэффициент воспроизводства населения характеризует замещение поколения матерей поколением их дочерей, но часто трактуется как показатель замещения поколений во всем населении (обоих полов вместе). Если этот коэффициент равен 1,0, это означает, что соотношение уровней рождаемости и смертности обеспечивает простое воспроизводство населения через периоды времени, равные среднему возрасту матерей при рождении дочерей. Этот средний возраст слабо варьирует прямо пропорционально высоте уровня рождаемости в пределах между 25 и 30-ю годами. Если нетто-коэффициент больше или меньше 1,0, это означает соответственно расширенное воспроизводство населения (поколение детей численно больше родительского) или суженное (поколение детей с учетом их дожития до среднего возраста родителей численно меньше родительского).

Средний возраст матерей при рождении дочерей (точнее говоря — при рождении дочерей, доживающих, в свою очередь, по меньшей мере, до возраста своих матерей в момент их рождения, но это условие так длинно произносится, что почти все, даже самые строгие специалисты, его опускают), называемый также длиной женского поколения, приближенно рассчитывается по формуле:

где Т — длина женского поколения (средний возраст матерей при рождении дочерей); F x — возрастные коэффициенты рождаемости; F L x — числа живущих женщин из таблиц смертности; d — доля девочек среди новорожденных; х — возраст в начале возрастного интервала; п — длина возрастного интервала в годах.

Поскольку в приведенной выше формуле показатели длины возрастного интервала (п) и доли девочек среди новорожденных (d) входят в состав и числителя, и знаменателя дроби, их, очевидно, можно было бы сократить. Но практически, оказывается, делать этого не нужно (без нужды увеличивается число граф в расчетной таблице).

Легко заметить, что в знаменателе выше приведенной формулы находится выражение нетто-коэффициента воспроизводства населения, а в целом формула выражает среднюю арифметическую величину из средних возрастов для каждого пятилетнего возрастного интервала, взвешенных по долям новорожденных девочек, доживающих до возраста своих матерей в момент их рождения.

Рассмотрим алгоритм расчета по его этапам:

1) выписываются из Демографического ежегодника России (М., 1997. С. 215) в графу 1 таблицы 7.1 возрастные коэффициенты рождаемости, при этом они преобразуются из промилле в доли единицы (путем деления каждого на 1000);

2) умножая каждый из возрастных коэффициентов рождаемости на долю девочек среди новорожденных (полагая ее при этом одинаковой во всех возрастных группах матерей), получаем возрастные коэффициенты рождаемости девочек, которые записываются в графу 2;

3) по таблицам смертности населения России за 1996 г. (См. Демографический ежегодник России. М., 1997. С. 250) определяются числа живущих в каждой возрастной группе как средняя арифметическая величина из двух смежных чисел доживающих, т.е.:

где F L x — число живущих женщин, рассчитываемое по таблицам смертности; l x и l х+5 — числа доживающих до возрастов х и х+5 из тех же таблиц смертности.

Полученные таким способом числа живущих делятся на корень таблицы смертности l 0 (в данном случае он равен 100000) и заносятся в графу 3 таблицы 7.1;

5) возрастные коэффициенты рождаемости девочек из графы 2 перемножаются построчно на числа живущих женщин из графы 3 (т.е. таким образом вносится поправка на их дожитие до возраста матерей, в котором те родили данных дочерей). Результаты умножения записываются в графу 4;

6) показатели граф 1, 2, и 4 суммируются по вертикали, и суммы умножаются на 5 (на длину возрастных интервалов). В итоге получают в графе 1 суммарный коэффициент рождаемости СКР = 1,2805, или округленно 1,281; в графе 2 брутто-коэффициент воспроизводства населения, равный 0,625, а в графе 4 — нетто-коэффициент воспроизводства населения R 0 = 0,60535, или округленно 0,605.

Естественно, интересно сравнить полученные результаты с официальными публикациями Госкомстата России, которые рассчитываются наиточнейшим образом на основе однолетних возрастных коэффициентов. Оказалось, что рассчитанный нами суммарный коэффициент рождаемости по России за 1996 год точно совпал по величине с рассчитанным Госкомстатом России — 1,281. Величина нетто-коэффициента разошлась с расчетами Госкомстата всего на 0,002. Такое расхождение можно считать несущественным.

Вернемся к таблице 7.1 и определим теперь средний возраст матерей при рождении дочерей — длину женского поколения. Для этого нужно:

7) перемножить построчно данные графы 4 на показатели возрастов в середине каждого пятилетнего возрастного интервала (в графе 5), и результаты этого умножения запишем в графу 6. После суммирования полученных произведений и умножения суммы на 5, получаем числитель дроби (15,1237), разделив который на нетто-коэффициент воспроизводства населения (0,60535), получим показатель длины женского поколения в России 1996 года, равный 24,98 года (или с округлением — 25 лет).

Нетто-коэффициент воспроизводства населения дает возможность оценить состояние фактически существующего в каждый данный момент времени режима воспроизводства населения (соотношения уровней рождаемости и смертности в их отвлечении от воздействия половозрастной структуры населения) с позиций его вероятного дальнейшего развития. Он характеризует не сегодняшнюю демографическую ситуацию, но ее предельное состояние в некотором будущем, если данный режим воспроизводства будет оставаться неизменным. Иначе говоря, нетто-коэффициент является инструментом оценки ситуации и прогноза ее будущих тенденций.

Дата добавления: 2015-04-16 ; просмотров: 37 ; Нарушение авторских прав