Нестабильность диска с3 с4 что это

Нестабильность С3-С4 причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Нестабильность С3-С4 — патологическая подвижность, при которой при сгибании и разгибании пораженного сегмента позвоночника позвонки скользят относительно друг друга. Причиной проблемы могут стать дегенеративные изменения в позвоночном столбе при болезнях позвоночника, перенесённые травмы и хирургические вмешательства, дисплазия межпозвоночных дисков. Лечением патологии занимается ортопед, а при запущенной нестабильности — хирург.

Причины нестабильности С3-С4

В норме межпозвоночные диски и связки обеспечивают здоровую гибкость позвоночника: позвонки при сгибании шеи образуют плавную линию. Сосуды, нервы и другие структуры при этом также плавно изгибаются. При нестабильности позвонки соскальзывают друг с друга, линия изгиба становится изломанной, а спинномозговой канал сужается. Характерная особенность нестабильности в том, что патологическое смещение происходит только при движении.

Патология может развиться на фоне:

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 24 Марта 2021 года

Дата обновления: 08 Декабря 2021 года

Содержание статьи

Симптомы нестабильности С3-С4

При нестабильности позвонков пациента беспокоит боль в шее, которая возникает периодически, после длительного нахождения в неудобной позе или перенесённой физической нагрузки. При поворотах головы к боли может присоединяться головокружение и ощущение онемения конечностей.

Наряду с болью пациента беспокоят:

Как диагностировать

Чтобы выявить шейную нестабильность, в медицинском центре ЦМРТ собирают жалобы пациента, проводят на аппаратную диагностику — рентгенографию, компьютерную или магнитно-резонансную томографию:

Нестабильность шейного отдела позвоночника

Общие сведения

Что такое нестабильность шейных позвонков C3-C4? Нестабильность шейного отдела позвоночника — это такое состояние, при котором позвонки шейного отдела неспособны сохранять правильное анатомическое взаиморасположение и при этом объем движений больше физиологической нормы (патологическая подвижность). Спинальная нестабильность достаточно часто встречаемое явление и большая часть этой патологии приходится именно на шейный отдел, что обусловлено его высокой активностью и нагрузкой (наклоны/повороты головы). Как следствие, на фоне увеличения подвижности позвонков страдают различные структуры: связочный аппарат, корешки, спинной мозг, позвоночные артерии, которые принимают участие в кровоснабжении спинного мозга.

Особенности строения и функции шейного отдела позвоночника

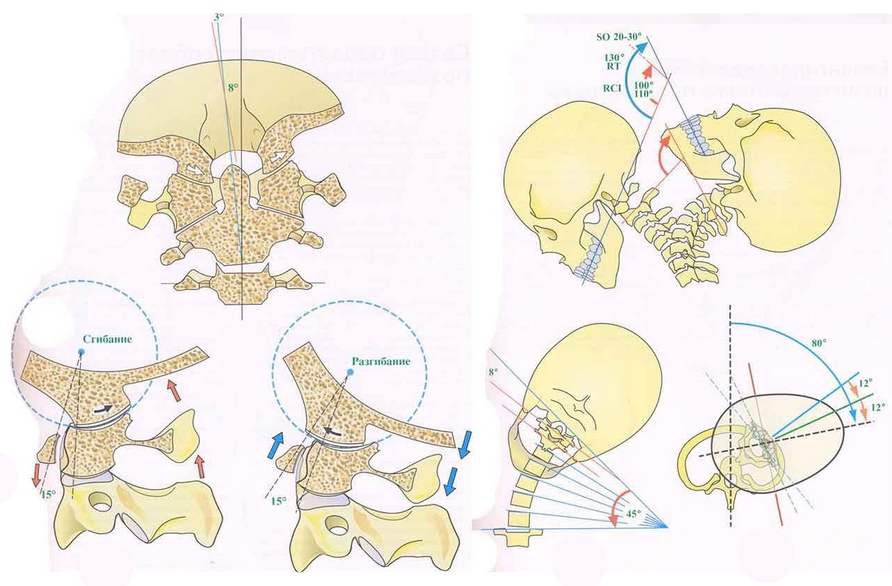

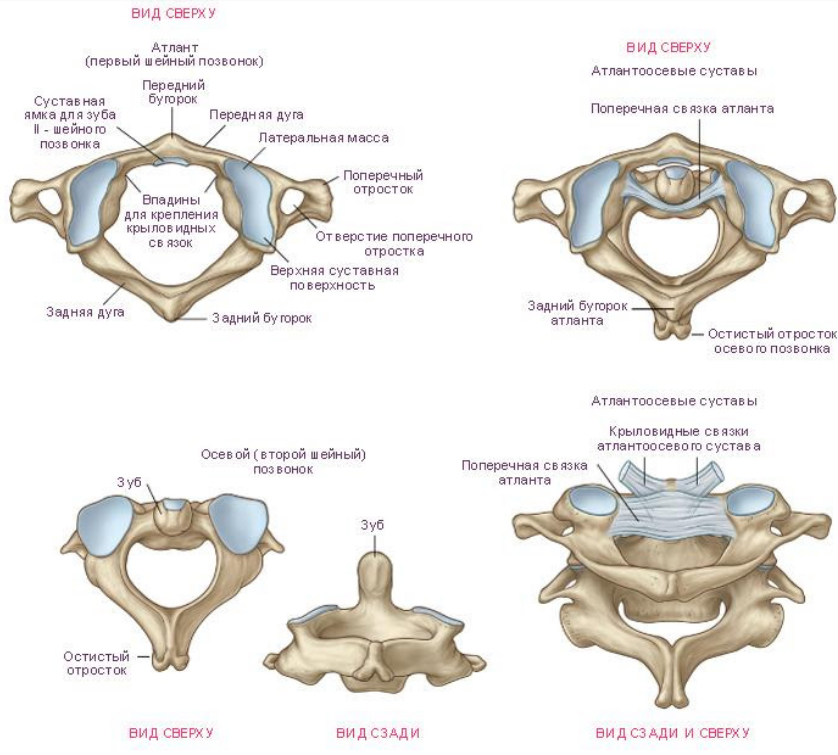

Атлант (С1) и аксис (С2) — первый/второй шейный позвонок осуществляют соединение основания черепа с позвоночным столбом (атлантоаксиально-затылочный комплекс). При этом Атлант имеет специфическое строение (отсутствует тело позвонка), а на его верхней поверхности имеются вогнутые суставные отростки, соединённые с мыщелками затылочной кости. Аксис имеется тело, переходящее в зубовидный отросток, который выступая вверх, сочленяется с поверхностью передней дуги Атланта (рис. ниже).

Ротационная/осевая нагрузки в этом отделе приходится на межпозвонковые диски тела позвонков. Именно на них приходится осевое давление, ударная нагрузка и поддержание вертикального положения человеческого тела. Распределение нагрузки на позвоночник осуществляет пульпозное ядро. Межпозвонковые суставы, расположенные в суставных сумках, осевой нагрузки не несут. Важное значение отводится связочному аппарату, который фиксируют межпозвонковые диски/позвонки между собой и определяют амплитуду движений позвоночника.

Биомеханика движений в шейном отделе позвоночника происходит вокруг трех осей:

Еще к особенностям шейного отдела относятся узость позвоночного канала, слабость мышечного корсета этой зоны, хорошо разветвлённая нервно-сосудистая сеть, что при нестабильности шейного отдела, способствует развитию неврологической симптоматики.

Позвоночный столб сочетает свойства мобильности и стабильности:

Особое значение имеет то, что что шейные патологии зачастую сопровождают серьезные последствия, в частности, парез/верхних паралич конечностей. Запущенная нестабильность может провоцировать нарушение кровообращения головного мозга, дыхательную недостаточность, ухудшение зрения/слуха. Поэтому лечение этой патологии необходимо начинать как можно раньше.

Патогенез

В основе патогенеза нестабильности шейного отдела позвоночника лежат несколько анатомических аномалий:

Классификация

Выделяют несколько типов нестабильности шейного отдела позвоночного столба.

Посттравматическая нестабильность. Наиболее часто встречающийся тип. Является следствием:

Дегенеративная нестабильность. Развивается при остеохондрозе позвоночника в вследствие разволокнения фиброзного кольца/фрагментирования ткани диска, что уменьшает его способности к фиксации. Причиной может быть как нарушение метаболизма хрящевой ткани, так и нарушение статики позвоночника. При нагрузке на дегенеративно-неполноценный диск позвоночника образуется патологическая подвижность, часто со смещением позвонков (дегенеративный спондилолистез). Смещение позвонка способствует перегрузке заднего опорного комплекса, что приводит постепенно к развитию дегенеративного спондилоартроза. В большинстве случаев такого типа нестабильность развивается на уровнях позвонков С3–С4, С4–С5 или С5–С6.

Диспластическая нестабильность.

Развивается как следствие диспластического синдрома. К проявлениям дисплазии относятся изменение структуры коллагеновых волокон, сужение межпозвонкового диска, неправильное положение пульпозного ядра, клиновидность тел позвонков, нарушение целостности замыкательных пластинок. Это способствует развитию нарушению механических свойств диска, соотношения между фиброзным кольцом и пульпозным ядром, что снижает жесткость фиксации позвонков, и может встречаться на всех уровнях шейного отдела позвоночника (С1— С7).

Признаки дисплазии могут обнаруживаются в различных структурах позвоночного столба — в теле позвонка, межпозвонковом диске/суставах, связочном аппарате позвоночника. Такого рода нестабильность обусловлена преимущественно врожденной неполноценностью межпозвонкового диска, реже, асимметрией межпозвонковых суставов, изменениями положения/размеров суставных фасеток, недоразвитием суставных отростков.

Послеоперационная нестабильность.

Является следствием оперативных вмешательств, при которых приходится удалять/резецировать фасетки, существенно нарушать целостность опорных комплексов и связочного аппарата, что приводит к существенному увеличению нагрузки на позвонки/межпозвонковые суставы.

Принято различать несколько стадий нестабильности:

Причины

К основным причинам развития нестабильности шейного отдела позвоночника относятся:

Симптомы

Симптомы нестабильности шейного отдела позвоночника могут существенно варьировать в зависимости от выраженнности нестабильности. Основными проявлениями нестабильности шейных позвонков являются:

Также к частым проявления нестабильности можно отнести снижение мышечного тонуса шеи, болезненность кожных покровов, онемение, слабость в конечностях, реже — пострелы.

Анализы и диагностика

Постановка диагноза осуществляется на основании:

Лечение

Лечение нестабильности шейного отдела позвоночника комплексное, включающее медикаментозное лечение, физиотерапию, ортопедическую коррекцию, лечебную физкультуру и, при необходимости, хирургическое лечение. Консервативное лечение при наличии боли включает назначение анальгетиков (Анальгин, Бутадион, Парацетамол), нестероидных средств (Мелоксикам, Кетопрофен, Ибупрофен, Диклофенак и др.) в различных формах (внутримышечные инъекции, гели/мази, таблетки) что позволяет купировать болевой синдром. Из наружных средств показано назначение мазей/гелей (Наклофен, Вольтарен, ДиклАртис, Кеплат, Дикловит, Кеторол, Дип Рилиф, Диклоген Плюс, Индометацин, Нимесулид, Диклофенак). При выраженных, нестерпимых болях могут назначаться новокаиновые блокады или анастетики вместе с глюкокортикостероидами, которые рекомендуется вводить в шейные мышцы или же фасеточные суставы.

Следует учитывать, что болевой синдром при нестабильности шейных позвонков является полиморфным, включающим корешковый, миофасциальный и сосудистый компоненты. Поэтому могу также назначаться миорелаксанты, однако срок их применения не должен превышать 10 дней (Мидокалм в инъекциях, таблетки Тизанидин Тева, Сирдалуд, Тизалуд, Баклосан, Баклофен).

Для усиления противовоспалительного/болеутоляющего действия рекомендуется назначать нейротропные витамины (В1, В6 и В12) или поликомпонентные препараты Комплигам В, Нейробион, Мильгамма длительным курсом (до 2 месяцев). При наличии сосудистых нарушений назначаются венотоники (Троксевазин, Детралекс).

В ряде случаев качестве вспомогательного метода эффективно использование специальных устройств — ортопедических корсетов/ воротников, что позволяет провести фиксацию позвоночника шейного отдела в необходимом положении, облегчая тем самым симптоматику и предупреждая возможные осложнения.

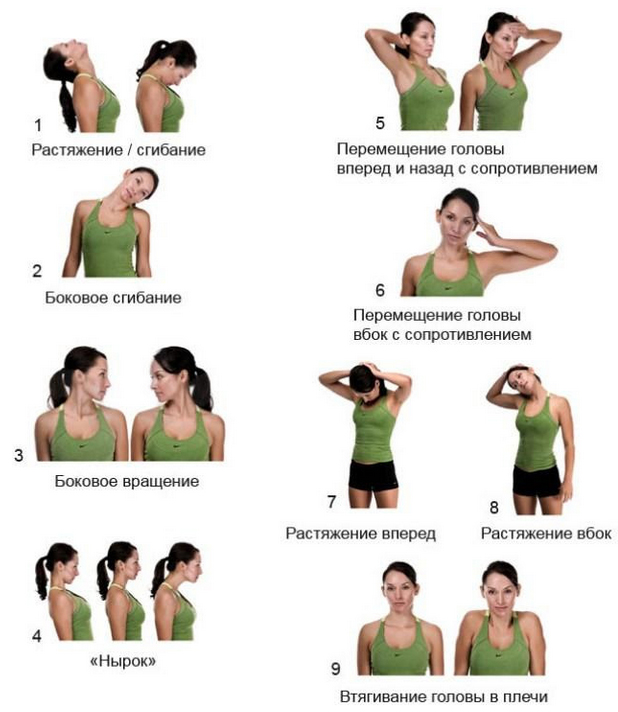

Лечение нестабильности шейных позвонков также базируется на комплексе ЛФК (лечебной физкультуры). Упражнения подбираются индивидуально для каждого пациента в зависимости от конкретной причины, лежащей в основе нестабильности, а также от общего состояния позвоночника. Комплекс специальных упражнений позволяет стабилизировать позвоночные сегменты и возвратить их в физиологичное положение, снизить болевой синдром, нормализовать кровоснабжение.

Нестабильность позвоночника

О нестабильности свидетельствует патологическая подвижность в том или ином отделе позвоночного столба: увеличение возможной амплитуды привычных движений или появление возможности для совершения новых движений. Проявлением данного состояния является сдвиг позвонков относительно друг друга.

Смещение позвонков может никак не проявляться и протекать бессимптомно. Нестабильность обычно сопровождается выраженным болевым синдромом.

Патофизиологическими признаками данного состояния являются:

Нестабильность может проявляться смещением позвонков без нарушения их целостности и деформацией, предполагающей разрушение позвонка. Часто этому сопутствуют неврологическая симптоматика, ограничения подвижности, боль.

Существуют возрастные нормы, определяющие границы подвижности позвонков того или иного отдела позвоночника. У детей амплитуда движений больше, чем у взрослых. Атлант и эпистрофей в детском возрасте могут смещаться на величину в 0,4 см при сгибании и 0,2 см при разгибании. Кроме того, у детей в возрасте до 8 лет наблюдается повышенная мобильность 2-го и 3-го шейных позвонков (в более чем 60% случаев это обусловлено отсутствием межпозвонкового диска между атлантом и эпистрофеем).

Почти в 50% всех случаев нестабильности патология захватывает сегмент C2-C3.

Как уже было сказано выше, ведущей жалобой при нестабильности шейного отдела является периодическая или постоянная боль. У пациентов с нестабильностью в области соединения C1 и затылочной кости боль может быть периодической. Как правило, ее интенсивность возрастает на фоне как резких, так и плавных движений головой. Возникает болевой синдром вследствие спастического напряжения мышц данного отдела.

В детском возрасте патология способна привести к возникновению острой кривошеи.

На ранних стадиях развития патологии тонус околопозвоночной мускулатуры повышен. Это со временем приводит к перенапряжению и растяжению мышц. Нарушается питание мышечной ткани, развивается гипотонус и гипотрофия мышц. Движения головой вызывают дискомфорт, становится трудно удерживать голову прямо, совершать повороты, наклоны. При выраженной нестабильности слабость мышц выражена настолько, что приходится поддерживать голову рукой.

Существует клиническая классификация нестабильности шейного отдела позвоночного столба. В ней проводится балльная оценка симптомов.

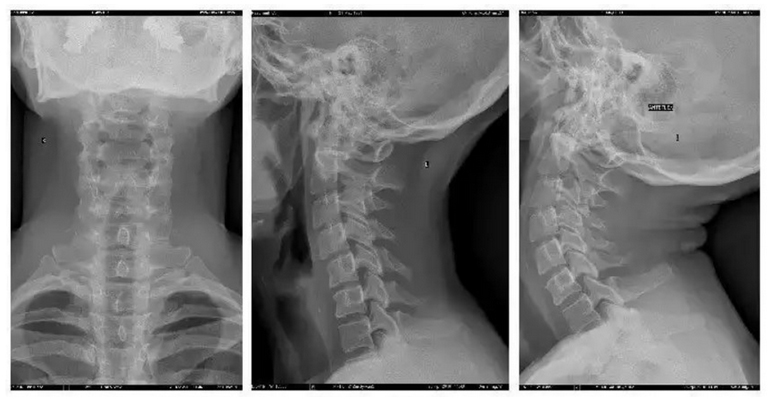

Рентгенография в диагностике нестабильности

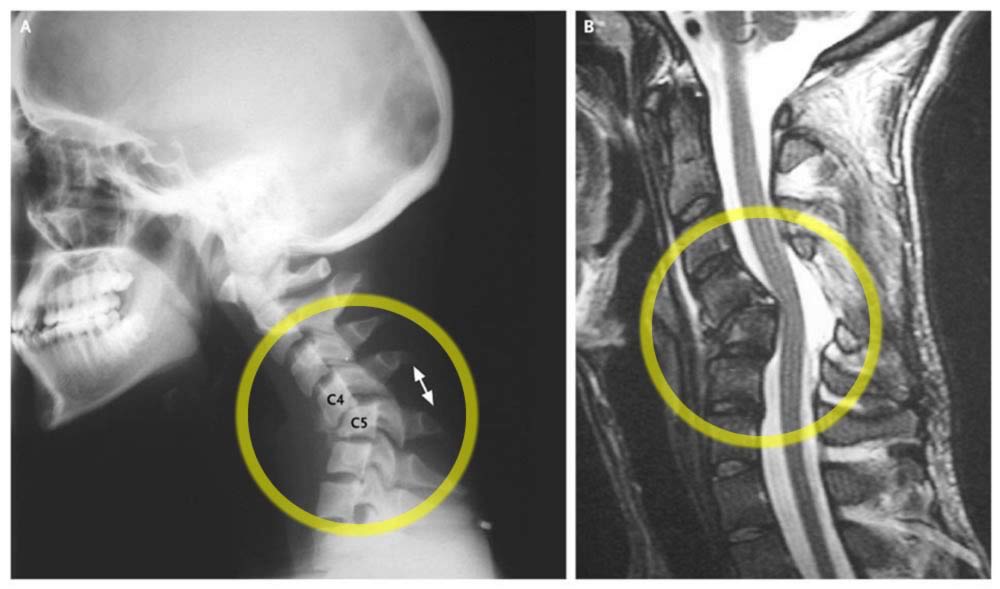

На рентгенографическом снимке нормального позвоночника видны тела позвонков, задние поверхности которых образуют дугу. Признаком патологии является деформация этой дуги вследствие сдвига позвонков относительно их нормального положения. При этом между суставными поверхностями фасеточных суставов образуется открытый кпереди угол.

Эти признаки выявляются как на обычных снимках в покое, так и на функциональных, предполагающих наклон головы максимально кпереди и назад.

Функциональные рентгенограммы позволяют выявить скрытую нестабильность, не проявляющуюся клиническими симптомами.

Физиологичным при наклоне головы вперед является уменьшение высоты переднего края межпозвонкового диска, соответственно, при наклоне головы назад уменьшается высота его заднего края. Нестабильность определяется по уменьшению расстояния между поверхностями рядом расположенных позвонков в сравнении с нормой.

Практически всегда нестабильность локализуется в наиболее подвижных сегментах того или иного отдела позвоночника. Нестабильность шейного отдела обычно затрагивает сегменты C1-C2 и уровень нижних позвонков.

Уточнить локализацию и наличие деформации можно с помощью проведения рентгенометрии, определяющей размеры позвоночного канала и расстояния между структурными элементами позвонков, и рентгенографии шейного отдела позвоночника в боковой проекции. При этом обязательно необходимо захватывать край затылочной кости и твердое небо.

Рентгенометрия включает в себя проведение следующих расчетов:

Существует 4 разновидности подвывиха в верхнем шейном сегменте:

Наиболее часто развивается подвывих первого типа, при котором наблюдается сдвиг позвонка на величину более 3 миллиметров. Смещение позвонков на 9-11 мм говорит о тяжелой патологии связочного аппарата.

О боковом подвывихе свидетельствует сдвиг позвонка на 2 и более миллиметров. Этому типу патологии сопутствует боковая ротация головы.

Физиологическая мобильность в шейном отделе обычно наблюдается в сегментах C3-C4, C4-C5, C5-C6. Нормальный диаметр позвоночного канала на уровне третьего шейного позвонка составляет 14-18 миллиметров, смещение позвонков – до 2 мм. Сохранению устойчивости данной величины смещения способствует длинная связка, расположенная на передней поверхности позвоночника.

В нижних шейных сегментах часто встречаются субаксиальные вывихи.

Нестабильность проявляется рентгенографическим увеличением угла между соседними позвонками. В норме этот угол составляет менее 10 градусов. Одновременное смещение позвонков кпереди или назад не должно превышать 2 миллиметра.

В большинстве случаев нестабильности позвоночника сопутствует кифотическая деформация пораженного отдела. При нестабильности, обусловленной дегенеративными процессами, кифотическое искривление развивается более чем у 35% пациентов. Кифоз может как прогрессировать с течением основного заболевания, так подвергнуться регрессу. Нестабильность может проявляться гипермобильностью, однако в некоторых случаях движения отсутствуют вовсе. Нарушения подвижности позвоночного столба проявляются в разных сочетаниях:

В ответ на нестабильность в мышечном и связочном аппарате позвоночника развиваются компенсаторные изменения. Степень их выраженности зависит от выраженности повреждения позвонков, возраста пациента, протяженности заболевания, темпов фиброза межпозвонкового диска, эффективности применяющейся терапии и других факторов. Основная нагрузка при возникновении нестабильности в любом отделе позвоночного столба приходится на мышечный аппарат.

Имеется две разновидности компенсаторных реакций:

Состояние пациента обусловлено степенью эффективности компенсаторных механизмов. Фиброзирование диска уменьшает его подвижность, изменяет структуру, делая диск более жестким, позволяя выдерживать большую нагрузку. В результате уменьшается выраженность болевого синдрома.

Нестабильность, возникшая в детском возрасте, обычно имеет менее благоприятный прогноз. Возрастные изменения, в частности, фиброз, спондилоартроз приводят к уменьшению патологической подвижности нестабильных позвонков. У лиц зрелого и пожилого возраста с нестабильностью болевой синдром выражен меньше.

У вас есть вопрос? Задайте его нашим врачам.

Неврологическая картина

Патологическая подвижность пораженных позвонков достаточно часто является причиной стеноза позвоночного канала. Возникающее при этом сдавливание корешков и раздражение оболочек спинного мозга обусловливает проявление разнообразных симптомов неврологического характера. Данные симптомы условно можно разделить на группы:

Классификация патологии

Существует следующая этиопатогенетическая классификация заболевания:

Дегенеративная нестабильность

Данный вид патологии сопряжен с развитием дегенеративных изменений в телах позвонков и дисков. Обычно это обусловлено остеохондрозом. Дистрофия диска приводит к фрагментации диска, разрушению структуры фиброзной оболочки и постепенному снижению способности диска к фиксации.

Дегенеративные изменения могут развиваться первично, как следствие нарушения обменных процессов в диске, и вторично – в этом случае первоначально нарушается статика. В этом случае при физической нагрузке позвонок смещается, и говорят о спондилолистезе. При спондилолистезе происходит перераспределение нагрузки на структуры позвоночника, и с течением времени в месте поражения развивается спондилоартроз. Как правило, это сопровождается выраженным болевым синдромом.

Наиболее часто данный вид патологии развивается в сегментах C3-C4, C4-C5, C5-C6.

Посттравматическая нестабильность

Возникает вследствие травматического воздействия на позвоночник. Данное воздействие может быть компрессионным, разгибательным, сгибательным, сгибательно-скручивающим. Почти треть случаев относится к двум последним типам воздействия и связана с автомобильными авариями и травмами при занятиях спортом. Разгибательное воздействие оказывается во время автомобильной аварии при резком рывке головой назад. Компрессионные травмы обусловлены травматическим воздействием в направлении по оси позвоночного столба и возникают при прыжке в воду с высоты, падении с высоты на ноги.

Данный вид нестабильности встречается у 1 из 10 пострадавших. Он захватывает тот сегмент позвоночника, на который было оказано травматическое воздействие. Посттравматическая нестабильность обусловливает развитие корешковых нарушений и спинальных синдромов, утяжеляя течение заболевания и ухудшая прогноз.

Клиническая практика свидетельствует об относительно благоприятном прогнозе данной патологии при повреждении заднего опорного комплекса, сдвиге позвонка до 2 мм и суставных отростков – до 30% длины. Однако травматическое повреждение переднего опорного комплекса при такой же величине смещения говорит в пользу неблагоприятного исхода заболевания, поскольку такая нестабильность с течением времени усиливается.

Данный вид нестабильности встречается у детей и взрослых. В младенчестве причиной обычно является родовая травма, повреждение шейных позвонков вследствие грубого оказания акушерского пособия, у детей старшего возраста – компрессионная травма позвоночника с повреждением дисков и связочного аппарата.

Рентгенологически у взрослых посттравматическая деформация проявляется уменьшением высоты дисков, смещением позвонков и наличием ненормальной подвижности. При сохранении целостности опорных структур позвонка сохраняется некоторая стабильность.

Послеоперационная нестабильность

Данный вид патологии обусловлен повреждением позвонков во время проведения оперативного вмешательства. По статистике наиболее часто нестабильность встречается после резекции дужки позвонка. Наблюдается корреляция между объемом резекции и частотой развития нестабильности. При односторонней резекции влияние на позвонки не столь выражено, как при объемном вмешательстве, включающем в себя резекцию не только дужки, но и элементов сустава.

Как и в предыдущем случае, перераспределение нагрузки, возникающее на фоне вмешательства, приводит к увеличению нагрузки на межпозвонковые диски и сами позвонки. Это способствует прогрессированию дегенеративных изменений, как правило, спустя какое-то время после операции.

Возникновение и прогресс данного вида нестабильности обусловлены наличием следующих неблагоприятных факторов:

Лечение данного вида патологии предполагает операцию, часто такую же сложную, как и первичное вмешательство.

Диспластическая нестабильность

Данный вид патологии обусловлен диспластическими процессами в позвонках, межпозвонковых дисках, суставах.

Как правило, при нестабильности нижних шейных сегментов говорят об аномалии развития межпозвонкового диска. Признаками его являются уменьшение размеров пульпозного ядра, малый размер самого диска, недоразвитие и изменение положения пластинок, отделяющих межпозвоночные диски от тел позвонков.

Диспластические процессы являются причиной высыхания пульпозного ядра, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на эластичности всего структурного элемента, приводит к нарушению баланса между фиброзной и пульпозной частями.

Вышеописанные патологические изменения становятся причиной возникновения нестабильности в нижнешейном отделе позвоночника.

В сегменте C1-C2 диспластические изменения присутствуют во всех структурных элементах позвоночника. У страдающих нестабильностью атлантоаксиального сегмента на спондилограмме заметны следующие признаки:

Данный тип нестабильности часто сопряжен со многими другими диспластическими нарушениями: нарушения прикуса, готическое небо, асимметричность лицевого отдела черепа, плеч, лопаток, треугольников талии, нестабильность крупных и мелких суставов конечностей. Часто встречается деформация стопы по типу плоскостопия.

Аномалии развития связок краниовертебрального сегмента часто становятся причиной тяжелой декомпенсированной патологии, ухудшая прогноз.

Врожденное сращение атланта и эпистрофея, сращение атланта и затылочной кости существенно снижают амплитуду движений в верхнем шейном сегменте. Одновременно развивается компенсаторная гипермобильность нижнего шейного сегмента.

Чрезмерная нагрузка на позвонки и межпозвонковые диски становится причиной быстрого износа последних и провоцирует возникновение нестабильности в сегментах C4–C5 и C5–C6.

Дисплазия обычно затрагивает все составляющие позвоночника, начиная от тела позвонка и заканчивая фасеточными суставами. Аномалии развития связочного аппарата приводят к формированию нарушений в системе заднего опорного комплекса (остистые отростки, дужки). Нестабильность, возникающая при этом, как правило, декомпенсируется в юношеском возрасте из-за возникновения дегенеративных изменений.

При аномалии тропизма один из межпозвоночных суставов расположен в сагиттальной, а другой — во фронтальной плоскости. Происходит перераспределение нагрузки на опорные комплексы позвоночника, рано возникают дегенеративные изменения, развивается нестабильность.

Гипоплазия суставных отростков способствует перерастяжению суставной капсулы, изменению положения суставных поверхностей, развитию стеноза межпозвонковых отверстий, возникновению патологической подвижности в суставах. Возрастает нагрузка на передний опорный комплекс, жесткость заднего снижается.

Гиперплазия суставных отростков вызывает увеличение жесткости заднего опорного комплекса и, как следствие, возрастание нагрузки на дуги, отростки и другие его элементы.

У лиц пожилого возраста диспластические процессы в межпозвонковых суставах приводят к возникновению диспластического остеохондроза. Он также может стать причиной нестабильности или спондилоартроза.

У вас есть вопрос? Задайте его нашим врачам.

Тактика лечения

Одной из основных целей консервативной терапии является возможность контроля фиброза межпозвонкового диска в поврежденном отделе позвоночника.

С этой целью применяются поддерживающие воротники. Они позволяют остановить смещение позвонков за счет увеличения жесткости диска вследствие его фиброзирования. В части случаев это позволяет снять болевые ощущения.

В терапии нестабильности предпочтительным методом является консервативное лечение. Оно наиболее эффективно у пациентов с малой степенью нестабильности без неврологических нарушений и выраженной боли.

Лечение заболевания комплексное и состоит из нескольких направлений:

Хирургическое лечение

Операция при данной патологии нацелена на стабилизацию пораженного сегмента и устранение сдавливания нервов и спинного мозга. Она позволяет освободить сжатые нервы и способствует формированию анкилоза.

Хирургическое лечение имеет ряд своих показаний:

Методом стабилизации является спондилодез.

При заднем спондилодезе высока вероятность образования ложного сустава и рассасывания трансплантата.

Операция переднего спондилодеза имеет больше преимуществ:

Кроме этого, данная операция позволяет предупредить повторное возникновение грыжи межпозвонкового диска.

Выбор той или иной тактики лечения определяется видом нарушения.

При посттравматической нестабильности, сопровождающейся подвывихом позвонка, рекомендовано сочетание переднего и заднего доступа. Такой тип вмешательства позволяет использовать преимущества и того, и другого метода.

С помощью заднего доступа проводится резекция дуги позвонка для снятия сдавливания нервных структур.

С помощью переднего доступа проводится непосредственно спондилодез. Таким образом позвоночник стабилизируется.