что можно отнести к продуктам деятельности человека

ГДЗ по обществознанию 10 класс учебник Боголюбов параграф 5

1. Что такое деятельность?

Деятельность представляет собой активность человека, которую он регулируется с помощью сознания. Деятельность рождается из потребностей и направлена на преобразование внешнего мира или/и самого человека.

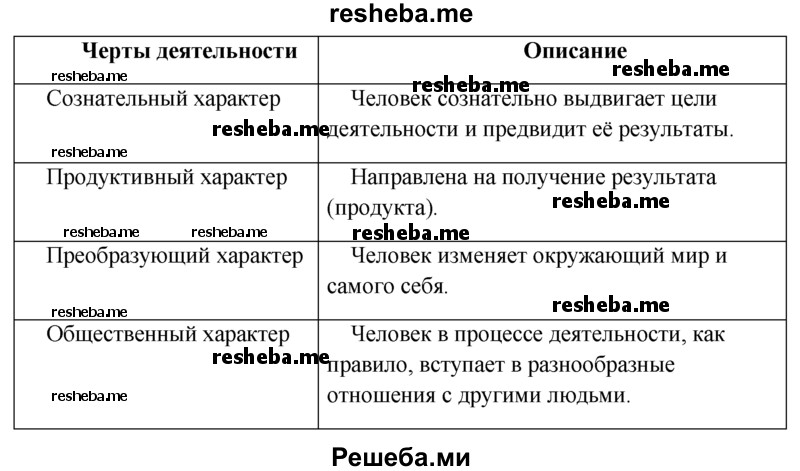

2. Какие черты присущи деятельности человека?

Деятельность имеет такие обязательные черты как сознательность (человек обязательно должен осознавать цели, результаты, продумывать способы достижения), продуктивность (деятельность должна иметь какой-то результат), преобразование (человек должен менять окружающий мир), общественный характер (человек в деятельности взаимодействует с другими людьми).

3. Как связаны деятельность и потребности?

Как было сказано выше, потребности порождают деятельность. Нуждаясь в чем-то, человек начинает деятельность, ставит цель получения определенного результата, делает действия.

4. Что такое мотив деятельности? Чем мотив отличается от цели? Какова роль мотивов в деятельности человека?

Мотив деятельности – побуждение, которое было осознанно человеком, и которая обосновывает всю деятельность. Потребность становится мотивом – это руководство к действию.

Цель – это то, чего человек намерен достичь. Мотив – осознанная потребность. Но потребность не цель. Например, голод – это потребность. Но спагетти – это цель.

Роль мотивов в деятельности человека большая. Мотив заставляет человека действовать. Мотив – традиции, убеждения и установки. Они движут человеком. По сути, с мотива все и начинается. Мы думаем – я хочу есть. Но потом мы осознаем, что хотим съесть спагетти – это мотив.

5. Дайте определение потребности. Назовите основные группы потребностей человека и приведите конкретные примеры.

Потребность – нужда и неудовлетворенность человека в чем-то. Человек ощущает недостаток чего-то, что обеспечит ему нормальное существование. Потребность – начало деятельности, но для этого человеку нужно осознать эту потребность.

Существуют первичные и вторичные потребности – две основные группы. Сюда входят физиологические, экзистенциальные, социальные, престижные, духовные, познавательные, эстетические и трансцендирование.

6. Что можно отнести к результатам (продуктам) деятельности человека?

Результат деятельности – то, что человек достиг своими действиями в рамках деятельности. Например, журналист. Он сел писать статью. Результат его трудовой деятельности – статья.

7. Назовите виды деятельности человека. Раскройте на конкретных примерах их многообразие.

Основные виды деятельности: игра, учение, общение, труд, творчество.

Игра – деятельность, в которой процесс – развлечение или отдых – цель. В игре моделируются жизненные ситуации. Учение – деятельность, целью которой становится приобретение знаний и навыков; это часть психологического развития. Общение – деятельность, при которой человек обменивается идеями и эмоциями с другими; бывает опосредованным и непосредствнным, прямым и косвенным, вербальным и невербальным. Труд – деятельность, целью которой является практический результат. Творчество – деятельность, целью которой является порождение нового, никогда не существовавшего; предполагает воображение, фантазию, интуицию, комбинирование знаний.

8. Как связаны деятельность и сознание?

Деятельность и сознание связаны. Сознание, а именно осознание, позволяет человеку ставить цель и начинать конкретную деятельность. Потребность как нужда не заставляет человека заниматься деятельностью пока он не осознает эту потребность. Как только человек осознал потребность, он ставит перед собой цель и идет к ней.

1. На Камчатке, известной своими действующими вулканами, внедряются в жизнь специальные технологии по переработке вулканического сырья. Начало этим работам было положено специальным решением губернатора. Специалисты определили, что производство силикатов из вулканической породы очень прибыльное дело, не требующее значительных капиталовложений. По их расчётам, работа одного завода может приносить 40 млн рублей в областной бюджет и 50 млн рублей в госбюджет. Рассмотрите эти сведения с позиций изученной темы: определите, какие виды деятельности людей проявились в описанных событиях, назовите в каждом случае субъекты и объекты деятельности, проследите на данном примере связь сознания и деятельности.

Цель-прибыль в бюджет

Средства-производство не требующее капиталовложений

Действия-решение губернатора

Результат-начало работы

2. Определите, к практической или духовной деятельности относятся: а) познавательная деятельность; б) социальные реформы; в) производство товаров первой необходимости.

3. Назовите действия, из которых состоит деятельность врача, земледельца, учёного.

Врач лечи людей, ставит диагноз, работает над созданием новых лекарств.

Земледелец обрабатывает землю, ухаживает за урожаем заботится о определенной территории

Ученый изучает определенные природные явления, ожидает что-то новое, открывает новое

4. А. Н. Леонтьев написал: «Деятельность богаче, истиннее, чем предваряющее её сознание». Поясните эту мысль.

Сознание это только замысел, предварительное направление, основа идеи. При воплощении ее в жизнь посредством деятельности выявляются (почти всегда) новые аспекты, уточняющие моменты, происходит додумывание идеи и адаптирование ее к жизни.

Что можно отнести к продуктам деятельности человека

Подробное решение параграф § 5 по обществознанию для учащихся 10 класса, авторов Л.Н. Боголюбов, Ю.И. Аверьянов, А.В. Белявский 2015

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое деятельность?

Деятельность – это процесс сознательного и целесообразного изменения человеком мира и самого себя.

2. Какие черты присущи деятельности человека?

Характерные черты деятельности человека

3. Как связаны деятельность и потребности?

Деятельность человека осуществляется ради удовлетворения его потребностей.

4. Что такое мотив деятельности? Чем мотив отличается от цели? Какова роль мотивов в деятельности человека?

5. Дайте определение потребности. Назовите основные группы потребностей человека и приведите конкретные примеры.

В современной науке применяются различные классификации потребностей. В самом общем виде их можно объединить в три группы: естественные, социальные и идеальные.

Естественные потребности. По-другому их могут называть врождёнными, биологическими, физиологическими, органическими, природными. Это потребности человека во всём том, что необходимо для его существования, развития и воспроизводства. К естественным относятся, например, потребности человека в пище, воздухе, воде, жилище, одежде, сне, отдыхе и т. п.

Социальные потребности. Они определяются принадлежностью человека к обществу. Социальными считаются потребности человека в трудовой деятельности, созидании, творчестве, социальной активности, общении с другими людьми, признании, достижениях, т. е. во всём том, что является продуктом общественной жизни.

Идеальные потребности. По-другому их называют духовными или культурными. Это потребности человека во всём том, что необходимо для его духовного развития. К идеальным относятся, например, потребности в самовыражении, в создании и освоении культурных ценностей, потребности познания человеком окружающего мира и своего места в нём, смысла своего существования.

6. Что можно отнести к результатам (продуктам) деятельности человека?

К продуктам деятельности человека относятся материальные и духовные блага, формы общения людей, общественные условия и отношения, а также способности, умения, знания самого человека.

7. Назовите виды деятельности человека. Раскройте на конкретных примерах их многообразие.

Исходя из различных оснований, выделяют различные виды деятельности.

В зависимости от особенностей отношения человека к окружающему миру деятельность подразделяют на практическую и духовную. Практическая деятельность направлена на преобразование реальных объектов природы и общества. Духовная деятельность связана с изменением сознания людей.

Когда деятельность человека соотносят с ходом истории, с общественным прогрессом, то выделяют прогрессивную или реакционную направленность деятельности, а также созидательную или разрушительную. Опираясь на изученный в курсе истории материал, вы можете привести примеры событий, в которых проявлялись эти виды деятельности.

В зависимости от соответствия деятельности существующим общекультурным ценностям, социальным нормам определяют законную и незаконную, моральную и аморальную деятельность.

В связи с социальными формами объединения людей в целях осуществления деятельности выделяют коллективную, массовую, индивидуальную деятельность.

В зависимости от наличия или отсутствия новизны целей, результатов деятельности, способов её осуществления различают однообразную, шаблонную, монотонную деятельность, которая выполняется строго по правилам, инструкциям, новое в такой деятельности сведено к минимуму, а чаще всего отсутствует полностью, и деятельность инновационную, изобретательскую, творческую.

В зависимости от общественных сфер, в которых деятельность протекает, различают экономическую, политическую, социальную деятельность и др. Кроме того, в каждой сфере жизни общества выделяют свойственные ей определённые виды человеческой деятельности. Например, экономической сфере свойственны производственная и потребительская деятельность. Для политической характерны государственная, военная, международная деятельность. Для духовной сферы жизни общества — научная, образовательная, досуговая.

8. Как связаны деятельность и сознание?

Любой чувственный образ предмета, любое ощущение или представление, обладая определённым значением и смыслом, становятся частью сознания. С другой стороны, ряд ощущений, переживаний человека находится за рамками сознания. Они приводят к малоосознанным, импульсивным действиям, о которых говорилось ранее, а это влияет на деятельность человека, порой искажая её результаты.

Деятельность, в свою очередь, способствует изменениям в сознании человека, его развитию. Сознание формируется деятельностью, чтобы в то же время влиять на эту деятельность, определять и регулировать её. Практически осуществляя свои творческие замыслы, родившиеся в сознании, люди преображают природу, общество и самих себя. В этом смысле сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его. Впитав в себя исторический опыт, знания и методы мышления, получив определённые умения и навыки, человек осваивает действительность. При этом он ставит цели, создаёт проекты будущих орудий, осознанно регулирует свою деятельность.

1. На Камчатке, известной своими действующими вулканами, внедряются в жизнь специальные технологии по переработке вулканического сырья. Начало этим работам было положено специальным решением губернатора. Специалисты определили, что производство силикатов из вулканической породы очень прибыльное дело, не требующее значительных капиталовложений. По их расчётам, работа одного завода может приносить 40 млн рублей в областной бюджет и 50 млн рублей в госбюджет. Рассмотрите эти сведения с позиций изученной темы: определите, какие виды деятельности людей проявились в описанных событиях, назовите в каждом случае субъекты и объекты деятельности, проследите на данном примере связь сознания и деятельности.

2. Определите, к практической или духовной деятельности относятся: а) познавательная деятельность; б) социальные реформы; в) производство товаров первой необходимости.

а) познавательная деятельность относится к духовной деятельности, т.к. познание направлено на получение знаний, а знания идеальны, их нельзя увидеть или потрогать;

б) социальные реформы будут относится к практической деятельности, т.к. данный вид деятельности направлен на преобразование общества;

в) производство товаров первой необходимости будет относится к практической деятельности, т.к. объектом в данном случае будет природа, а результатом – материальные блага.

3. Назовите действия, из которых состоит деятельность врача, земледельца, учёного.

4. А. Н. Леонтьев написал: «Деятельность богаче, истиннее, чем предваряющее её сознание». Поясните эту мысль.

Сознание позволяет человеку мыслить, но не всякая мысль приводит к действию, значит деятельность богаче и истеннее.

Продукт деятельности

Понятие продукта не получило развития в теории деятельности. Еще П. К. Анохин сетовал на то, что исследователями производилась “фиксация внимания на самом действии, а не на его результатах”.

Анализируя деятельностную схему А. Н. Леонтьева, Л. И. Анцыферова также отметила недостаточную разработанность этого понятия. Она нашла этот факт парадоксальным, поскольку «именно продукт определяет вид или тип деятельности» и «обусловливает членение деятельности на действия и операции».

В данной схеме «продукт» не всегда отделяется от «предмета» деятельности и от ее «цели». Очевидно, что философско-психологический план анализа оправдывает такой подход: принцип предметности деятельности как концептуальный инструмент покрывает потребности этого типа анализа.

Однако исследование структуры деятельности как таковой, а также решение многих задач в области педагогической психологии, психологии труда и др. требуют конкретизации и проработки понятия продукта. Прежде всего, в понятийной системе теории деятельности должно быть отражено разнообразие результатов деятельности. Вместе с тем соответствующие представления пока логически и содержательно неполны.

Рефлексия видов продуктов и их упорядочение нужны не только ради систематизации как таковой — среди многообразных видов продуктов есть такие, понятия о которых имеют несомненное эвристическое значение для психологического анализа, и прежде всего анализа учебной деятельности.

Итак, что же такое продукт деятельности?

В соответствии с определением предмета деятельности продукт деятельности есть результат трансформации первого, он обязан ему своим происхождением.

Как известно, вместо удавшегося, т.е. отвечающего цели деятельности, продукта при неудачном ее исходе может быть получен другой: предмет деятельности может превратиться в ненужную или даже вредную вещь (ситуацию). Это — неудавшийся продукт. Субъект может прийти к результату, который лишь частично удовлетворяет его, это — частично удавшийся продукт.

Не исключается и результат, который не был запланирован, но который вместе с тем отвечает какой-либо иной потребности субъекта; как и удавшийся продукт, он является полезным продуктом. Наконец, возможно, что удавшийся (неудавшийся, частично удавшийся) результат будет сопровождаться добавочным результатом (продуктом). Он также может оказаться полезным (нейтральным, вредным). Речь идет о результате, который наряду с запланированным, или необходимым, продуктом происходит из самого предмета деятельности, например: «Лес рубят, щепки летят».

Во всех этих случаях речь идет о прямом продукте деятельности. Однако в качестве результатов деятельности человек получает не только те или иные модификации самого ее предмета — прочие структурные моменты также претерпевают изменения. Некоторые из них оказываются значимыми для деятеля.

Так, средство (орудие) деятельности приходит в той или иной степени в негодность в конце ее процесса. Человек приобретает новые умения или упрочивает старые, тренирует свою нервно-мышечную систему, органы чувств и достигает оздоровляющего эффекта, хотя одновременно он утомляется и, возможно, получает травмы, а на больших интервалах времени, соизмеримых с жизнью, его организм изнашивается и стареет. Воздух в рабочем помещении может насыщаться различными испарениями от используемых материалов или частичками дыма, его температура повышается и т.п.

Результат трансформации структурного момента, отличного от предмета деятельности, может быть назван побочным ее продуктом. Побочные продукты различаются в своем происхождении отнесенностью к тому или иному структурному моменту — субъекту деятельности, ее средству или внешним условиям.

В контексте описания процессуальных компонентов деятельности вычленяются конечный и промежуточные продукты, а также основной и подготовительные. Эти термины достаточно ясно свидетельствуют о содержании соответствующих понятий.

Итак, типология продуктов деятельности предполагает выделение следующих их характеристик:

При описании результатов исследуемой деятельности могут использоваться и другие прилагательные, например: можно говорить о «деловом», «предметно-специфическом» продуктах. Однако эти слова не являются терминами, и соответствующие продукты должны быть охарактеризованы выявленными выше семью признаками.

Представленный перечень видов продуктов, конечно, неполон. Он характеризует лишь абстракцию индивидуальной деятельности. При рассмотрении той же деятельности в более широком, социальном контексте данный список должен быть дополнен другими понятиями. Среди них, в частности, будут «общественно полезные» и «общественно вредные» результаты.

Понятие продукта необходимо для психологического анализа. Наряду с целью продукт является важнейшей характеристикой деятельности, продуктивность деятельности является показателем ее оптимальности. Как мы увидим позже, в учебной деятельности производятся различные результаты; они объединены между собой иерархическими связями и определяют саму структуру этой деятельности. Понятие продукта используется, в частности, при описании модели подкрепления.

Весьма важное значение приобретает понятие побочного продукта. С его помощью описывается «учение как процесс» — альтернативный по отношению к учебной деятельности вариант приобретения опыта в ходе различных видов «деловой» деятельности. Как отмечал Я. А. Пономарев, неосознаваемое отражение побочного продукта может способствовать интуитивному решению творческих задач. Это понятие фактически используется и при решении проблем «воспитывающего обучения», становления личности.

Психолого-методологические работы также опираются на понятие продукта. Например, обсуждается проблема «связи двух результатов — в форме вынесенных во внешний мир, объективированных творений человека и в виде психических свойств самого субъекта». Это следует интерпретировать как связи прямого (преимущественно) и одного из побочных продуктов деятельности человека.

Продукт деятельности

Понятие продукта не получило развития в теории деятельности. Еще П.К.Анохин сетовал на то, что исследователями производилась «фиксация внимания на самом действии, а не на его результатах» [Анохин П. К., 1966, с. 31]. Анализируя деятельностную схему А. Н.Леонтьева, Л. И.Анцыферова также отметила недостаточную разработанность этого понятия. Она нашла этот факт парадоксальным, поскольку «именно продукт определяет вид или тип деятельности» и «обусловливает членение деятельности на действия и операции» [Анцыферова Л. И., 1969, с. 66].

В данной схеме «продукт» не всегда отделяется от «предмета» деятельности и от ее «цели» (см. выше). Очевидно, что философско-психологический план анализа оправдывает такой подход: принцип предметности деятельности как концептуальный инструмент покрывает потребности этого типа анализа.

Однако исследование структуры деятельности как таковой, а также решение многих задач в области педагогической психологии, психологии труда и др. требуют конкретизации и проработки понятия продукта. Прежде всего, в понятийной системе теории деятельности должно быть отражено разнообразие результатов деятельности. Вместе с тем соответствующие представления пока логически и содержательно неполны [Суходольский Г. В., 1981].

В соответствии с определением предмета деятельности продукт деятельности есть результат трансформации первого, он обязан ему своим происхождением.

Не исключается и результат, который не был запланирован, но который вместе с тем отвечает какой-либо иной потребности субъекта; как и удавшийся продукт, он является полезным продуктом. Наконец, возможно, что удавшийся (неудавшийся, частично удавшийся) результат будет сопровождаться добавочным результатом (продуктом). Он также может оказаться полезным (нейтральным, вредным). Речь идет о результате, который наряду с запланированным, или необходимым, продуктом происходит из самого предмета деятельности, например: «Лес рубят, щепки летят».

Во всех этих случаях речь идет о прямом продукте деятельности.

Так, средство (орудие) деятельности приходит в той или иной степени в негодность в конце ее процесса. Человек приобретает новые умения или упрочивает старые, тренирует свою нервно-мышечную систему, органы чувств и достигает оздоровляющего эффекта, хотя одновременно он утомляется и, возможно, получает травмы, а на больших интервалах времени, соизмеримых с жизнью, его организм изнашивается и стареет. Воздух в рабочем помещении может насыщаться различными испарениями от используемых материалов или частичками дыма, его температура повышается и т. п.

В контексте описания процессуальных компонентов деятельности вычленяются конечный и промежуточные продукты, а также основной и подготовительные. Эти термины достаточно ясно свидетельствуют о содержании соответствующих понятий.

Итак, типология продуктов деятельности предполагает выделение следующих их характеристик:

2) удавшийся/частично удавшийся/неудавшийся;

При описании результатов исследуемой деятельности могут использоваться и другие прилагательные, например: можно говорить о «деловом», «предметно-специфическом» продуктах. Однако эти слова не являются терминами, и соответствующие продукты должны быть охарактеризованы выявленными выше семью признаками.

Представленный перечень видов продуктов, конечно, неполон. Он характеризует лишь абстракцию индивидуальной деятельности. При рассмотрении той же деятельности в более широком, социальном контексте данный список должен быть дополнен другими понятиями. Среди них, в частности, будут «общественно полезные» и «общественно вредные» результаты.

Понятие продукта необходимо для психологического анализа. Наряду с целью продукт является важнейшей характеристикой деятельности, продуктивность деятельности является показателем ее оптимальности.

Как мы увидим позже, в учебной деятельности производятся различные результаты; они объединены между собой иерархическими связями и определяют саму структуру этой деятельности. Понятие продукта используется, в частности, при описании модели подкрепления.

3.1.4. Средство деятельности

Употребление слова «средство» в психологической, педагогической и философской литературе неоднозначно.

Довольно широкое значение этого слова обнаруживается в работах С. Л. Рубинштейна: «Поскольку конечная цель деятельности достигается в целом ряде действий, результат каждого из этих действий, будучи по отношению к конечной цели средством, является вместе с тем для данного частного действия целью» [Рубинштейн С.Л., 1946, с. 563].

В сущности, аналогичное понятие средства использовал Л. С. Выготский в исследованиях по развитию высших психических функций: «Примерами психологических орудий и их сложных систем могут служить язык, различные формы нумерации и счисления, мнемотехнические приспособления, алгебраическая символика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, карты, чертежи, всевозможные условные знаки и т.д.» [Выготский Л.С., 1982, т. 1,с. 103].

Психологические орудия как один из важнейших видов средств человеческой деятельности, а именно деятельности управления и самоуправления поведением, существуют в большом разнообразии форм. Однако из приведенной цитаты можно видеть, что они определяются как нечто субстанциальное, непроцессуальное. Вместе с тем, как показывает анализ этих исследований Л. С. Выготского, психологическое орудие понимается им именно в качестве промежуточного звена в процессе воздействий человека на состояние определенной психической сферы другого человека или самого себя; это состояние в таких случаях должно рассматриваться как предмет его деятельности.

Несколько слов о терминах. Называя средства психологического воздействия «орудиями», Л.С.Выготский тем самым подчеркивал то общее, что характерно для средств всех видов человеческой деятельности. И все же средства стимульной природы имеют существенную специфику, а слово «орудие» в силу традиционного его использования вызывает сильную ассоциацию с инструментами внешней, материально-преобразовательной деятельности. Поэтому предпочтительнее использовать в таких случаях нейтральное слово «средство».

Итак, средство рассматривается как имманентное образование деятельности наряду с ее субъектом и предметом.

Соответствующее понятие является достаточно узким, чтобы предотвратить смешение столь различных реальностей, как акты, являющиеся компонентами некоторой деятельности, и объекты, опосредствующие воздействия субъекта на предметы подобных деятельностных актов. С другой стороны, оно достаточно широко и может естественным образом объединить как то, что принято называть «орудиями», так и стимульные средства, используемые в деятельности управления. Что касается средств предметосозидательной деятельности, то они могут быть представлены вещами как многократного, так и однократного пользования, а также различными веществами.

Средства деятельности могут различаться по ряду направлений. Цели данного анализа требуют их классификации по следующим трем основаниям: 1) по отношению средств к применяющему их субъекту и полноте охвата его функций, 2) по видам предмета опосредствуемых деятельностей и 3) по природе объектов, используемых в качестве средств.

Средство и субъект деятельности

Здесь необходимо ввести существенное уточнение. Если принять определение «средства» как проводника воздействий субъекта на предмет его деятельности, то упомянутые выше объекты как будто бы не могут быть отнесены к этому понятию. В самом деле, такие объекты представляются помещенными между субъектом и некоторым внешним объектом, подлежащим чувственному восприятию.

Но и здесь требуется уточнение. Слово «внешний» употребляется достаточно широко, хотя и вполне определенно, как включающее не только мир, окружающий человека, но и некоторые сферы его самого. Так, человек может причесываться, одеваться, принимать пищу, лечиться и т. п. В этом случае его действия изменяют нечто в его телесном субстрате и направлены на внешний предмет. Если же речь идет об акте ориентировки человека в ситуации, то мы имеем дело, безусловно, с внутренним предметом. То же самое относится и к действиям, в которых субъект достигает таких долгосрочных изменений в своем организме, как приобретение новых знаний или собственно умений.

Само разделение на внутреннее и внешнее не должно абсолютизироваться. В другом исследовательском контексте, например при изучении хода интериоризации действия, представляется оправданным рассмотрение в качестве внутренних предмета, продукта или средств деятельности, образованных функционированием внешних телесных частей деятеля (например, собственные пальцы, моделирующие объекты счета, или обращенная к самому себе громкая речь как стимульное средство самоуправления и пр.).

Средства этой группы используются не только в ходе исполнительных компонентов деятельности, но и при реализации эффекторных операций, входящих в состав ориентировочных компонентов, направленных на осведомление субъекта деятельности о наличной ситуации.

Выполнение деятельности с опорой на внешние носители ее алгоритма характерно в первую очередь для усвоения. Наличие адекватных внешних руководств решает противоречие между необходимостью выполнять некоторую деятельность и отсутствием у человека соответствующей способности. Как выразительно говорил П.Я.Гальперин, «ученик с первого раза и безошибочно выполняет действие, которое он выполнять не умеет» [Гальперин П. Я., 1965]. В ситуациях усвоения, однако, эта деятельность не является независимой, может вовсе не иметь собственной мотивации, т.е. мотивов, связанных с получением «делового» продукта, и, будучи представлена лишь операционной стороной, не должна считаться деятельностью в полном смысле слова. Собственно деятельностью такая работа с опорой на внешние руководства является лишь в том случае, если субъект намерен получить специфический для нее продукт («программированная» работа).

Дальнейшее развитие средств трудовой деятельности связано с появлением автоматов и роботов. Не вдаваясь в детали их определения, скажем лишь, что это развитие идет по линии еще большего сокращения объема сопровождающего их работу труда человека, в основном за счет введения блоков автоматического восприятия характеристик как объекта, выступающего в качестве предмета деятельности, так и ряда других объектов, в том числе самого технического устройства. Кроме того, совершенствуются автоматические аналоги функциональных мозговых систем субъекта (многопрограммные автоматы), повышается гибкость связи их функционирования с текущими условиями выполнения деятельности.

Классификации средств, близкие к приведенной здесь, используются в исследованиях по инженерной психологии.

Вообще говоря, «техника есть сколок с живого тела», а «живое тело есть первообраз всякой техники» [Флоренский П. А., 1992, с. 153].