сторонники теории конвергенции двух факторов полагают что

Возрастная психология: конспект лекций (4 стр.)

На основе существующий теорий можно сделать вывод, что в социогенетических теориях в качестве основного фактора развития психики рассматривается среда, а активность ребенка не учитывается.

2.2. Теория конвергенции двух факторов детского развития

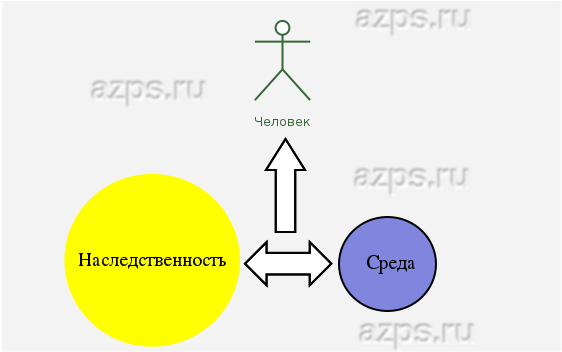

Теорию конвергенции, или, как ее еще называют, теорию двух факторов, разработал немецкий психолог В. Штерн (1975–1938), который был специалистом в области дифференциальной психологии, рассматривающей взаимоотношения биологического и социального факторов. Суть этой теории заключается в том, что психическое развитие ребенка рассматривается как процесс, складывающийся под влиянием наследственности и среды. Основной вопрос теории конвергенции состоит в том, чтобы установить, как возникают приобретенные формы поведения и какое влияние на них оказывает наследственность и окружающая среда.

В это же время в психологии существовали две теоретические концепции, эмпиризм («человек – чистая доска») и нативизм (существуют врожденные идеи). Штерн полагал, что если есть основания для существования этих двух противоположных точек зрения, то истина заключается в их соединении. Он считал, что психическое развитие есть соединение внутренних данных с внешними условиями, но ведущее значение все равно остается за врожденным фактором. Примером тому может служить следующий факт: окружающий мир поставляет ребенку материал для игры, а то, как и когда он будет играть, зависит от врожденных компонентов инстинкта игры.

В. Штерн был сторонником концепции рекапитуляции и говорил, что ребенок в первые месяцы младенческого периода находится на стадии млекопитающего: это подтверждается неосмысленным рефлекторным и импульсивным поведением; во втором полугодии жизни он достигает стадии высшего млекопитающего (обезьяны) благодаря развитию схватывания предметов и подражания; в дальнейшем, овладев прямохождением и речью, достигает начальных ступеней человеческого состояния; в первые пять лет игры и сказок он стоит на ступени первобытных народов; новый этап – поступление в школу – сопряжен с овладением социальными обязанностями более высокого уровня. Первые школьные годы связаны с простым содержанием античного и ветхозаветного миров, средние классы – с христианской культурой, а годы зрелости – с культурой нового времени.

Теорию конвергенции развития подтверждают высказывания о том, что «яблоко от яблони недалеко падает» и «с кем поведешься, от того и наберешься». Английский психолог Г. Айзенк (1916–1997) считал, что интеллект на 80 % определяется влиянием наследственности и на 20 % – влиянием среды.

Австрийский психолог 3. Фрейд создал структурную теорию личности, основу которой составил конфликт между инстинктивной сферой душевной жизни человека и требованиями общества. Он считал, что каждый человек рождается с врожденными сексуальными влечениями, которые впоследствии находятся под контролем «Сверх-Я» и «Оно». «Оно» – это внутренняя психическая инстанция, которая под влиянием запретов выделяет из себя маленький кусочек «Я». «Сверх-Я» – инстанция, ограничивающая человеческие влечения. Получается, что на «Я» давят «Оно» и «Сверх-Я». Это типичная схема двух факторов развития.

Психологи смогли установить влияние биологического и социального аспектов на процесс развития, наблюдая за близнецами и сравнивая полученные результаты Этот метод назвали методом близнецов. Как показал Д.Б. Эльконин, с методологической точки зрения, в исследовании близнецов есть один серьезный недочет: проблема наследственного фонда рассматривается с позиций тождественности или нетождественности, а проблема средовых влияний всегда рассматривается с позиции тождественности. Но не существует одной (одинаковой) социальной среды, в которой воспитываются близнецы – обязательно надо учитывать, с какими элементами среды ребенок активно взаимодействует. Поэтому для получения достоверных результатов надо выбирать такие ситуации, в которых уравнение содержит не одно, а два неизвестных. Отсюда вытекает вывод, что при помощи данного метода могут изучаться индивидуальные различия, а не проблемы развития.

2.3. Психоаналитические теории детского развития

Психоанализ изначально возник как метод лечения, но вскоре был воспринят как средство получения психологических фактов, которые легли в основу новой психологической системы.

3. Фрейд, анализируя свободные ассоциации пациентов, пришел к выводу, что болезни взрослого человека сводятся к переживаниям детства. Основу теоретической концепции психоанализа составляет открытие бессознательного и сексуального начала. К бессознательному ученый отнес неспособность пациентов понимать истинное значение того, что они говорят и что делают. Детские переживания, по Фрейду, имеют сексуальную природу. Это чувство любви и ненависти к отцу или матери, ревность к брату или сестре и т. п.

В модели личности Фрейд выделил три основных компонента: «Оно», «Я» и «Сверх-Я». «Оно» – это носитель инстинктов, «бурлящий котел влечений». Будучи иррациональным и бессознательным, «Оно» подчиняется принципу удовольствия. «Я» следует принципу реальности и учитывает особенности внешнего мира, его свойства и отношения. «Сверх-Я» – это критик, цензор и носитель моральных норм. Требования к «Я» со стороны «Оно», «Сверх-Я» и реальности несовместимы, поэтому возникает внутренний конфликт, который может решиться с помощью «защитных механизмов», таких, как вытеснение, проекция, регрессия, сублимация.

В понимании Фрейда личность – это взаимодействие побуждающих и сдерживающих сил. Все стадии психического развития человека, по его мнению, связаны с сексуальным развитием. Рассмотрим эти стадии.

Оральная стадия (от рождения до 1 года). Фрейд считал, что на этой стадии основной источник удовольствия сосредоточивается на зоне активности, связанной с кормлением. Оральная стадия состоит из двух фаз – ранней и поздней, занимающих первое и второе полугодия жизни. На ранней фазе присутствует действие сосания, на поздней – укус. Источник неудовольствия связан с невозможностью матери сразу удовлетворить желание ребенка. На этой стадии «Я» постепенно отсоединяется от «Оно». Эрогенной зоной является рот.

Анальная стадия (1–3 года). Она состоит из двух фаз. Либидо концентрируется вокруг ануса, который становится объектом внимания ребенка, приучаемого к опрятности. «Я» ребенка обучается разрешать конфликты, находя компромиссы между стремлением к наслаждению и действительностью. На этой стадии полностью образована инстанция «Я», и она может контролировать импульсы «Оно». Социальное принуждение, наказание родителей и страх потерять их любовь заставляют ребенка мысленно представлять себе запреты. Начинает формироваться «Сверх-Я».

Латентная стадия (5-12 лет). Отмечается снижение полового интереса, инстанция «Я» полностью контролирует потребности «Оно». Энергия либидо (влечения) переносится на установление дружеских отношений со сверстниками и взрослыми, на освоение общечеловеческого опыта.

Генитальная стадия (12–18 лет). 3. Фрейд считал, что подросток стремится к одной цели – нормальному сексуальному общению; в этот период все эрогенные зоны объединяются. Если осуществление нормального сексуального общения затруднено, тогда можно наблюдать феномены фиксации или регресса к одной из предыдущих стадий. На этой стадии инстанция «Я» должна бороться против агрессивных импульсов «Оно», которое вновь дает о себе знать.

Концепция развития 3. Фрейда – это динамическая концепция, в которой показано, что в развитии человека главную роль играет другой человек, а не предметы, которые его окружают. В этом – одно из главных ее достоинств.

Факторный подход. Теория конвергенции двух факторов

На развитие ребенка влияет множество факторов, поэтому данная тема уже достаточно долго изучается специалистами в области психологии. Факторный подход изучает то, как влияет на формирование личности наследственность и среда обитания. Изучив данный материал. вы более подробно ознакомитесь с принципами факторного подхода, а также узнаете, кто был основателем данной теории.

Возникновение факторного подхода

Уже в ХХ веке было собрано достаточное количество фактов, которые в дальнейшем поддались конвергенции. Они говорят о том, что наследственность оказывает большое влияние на развитие ребенка. Помимо этого ученым удалось выяснить, что на становление человека с малых лет влияет и среда обитания. Вильям Штерн является основоположником теории двух факторов, согласно которой психическое развитие чада является результатом наследственности и условий внешней среды.

Согласно Штерну, развитие обусловлено Х единицей наследственности, а также Y единицей среды. Психолог Анна Анастази считала, что поведенческие особенности зависят одновременно от наследства и от средовых факторов. В связи с этим необходимо было выявить, какой процент наследственных и какой процент средовых факторов способствуют индивидуальному развитию поведения ребенка.

Чтобы лучше понять суть теории, можно рассмотреть пример на растениях. Из зерна, которое было помещено в почву, может вырасти как пшеница, так и совершенно другое растение, что можно отнести к наследственности. Однако если это зерно окажется в неблагоприятных условиях, оно не сможет прорасти. Таким образом, наследственный фактор предопределяет, что именно вырастет из этого зерна, а от среды зависит реализация плана. По мнению Штерна, именно наследственность является основным фактором в развитии, а среда выступает индикатором, проявляющим определенные свойства.

Основные положения теории Штерна

В первом положении Штерн обозначил наличие нескольких врожденных целей, которые подразумевают потребность и механизма, способного эту потребность удовлетворить. Первой целью является самосохранение, а второй — желание саморазвиваться в физическом и духовном плане. Это желание приводит к возникновению новых способностей, а самосохранение помогает достичь развития.

Второе положение говорит о развитии способностей. Согласно Штерну, у человека есть способности и задатки. Если задатки являются наследственным фактором, то способности всегда зависят от задатков человека. Окружающая среда может влиять на развитие задатков, способствуя их торможению или проявлению.

Психическое развитие принадлежит к третьему положению, в котором говорится о темпах, определяющих наследственность. При этом указывается, что внешняя среда особо не изменяет его. Однако если родители не будут уделять ребенку достаточно внимания, то это может привести к торможению развития и неполному раскрытию способностей.

В четвертом положении говорится о том, что стадии развития полностью предопределены унаследованными факторами. Так, например, дошкольник любит играть и слушать сказки независимо от того, какая у него культура и в какую историческую эпоху он растет.

Согласно теории Штерна, наследственность является основным фактором в развитии, а среда может лишь способствовать проявлению каких-либо задатков. Таким образом, можно сделать вывод, что наследственность оказывает большее внимание на становление личности. Научиться понимать лучше собственные эмоции, эмоции собственного ребенка поможет курс «Эмоциональный интеллект». Первый урок бесплатно!

Теория конвергенции В. Штерна

Сегодня такие споры могут вызвать, скорее, улыбку. Потому что это напоминает вопросы вроде таких: «Кто важнее, производитель пианино или его настройщик?» или «Что нужнее, кофе или кружка?» Тем не менее следует учесть, что до начала двадцатого века роль биологического в душевной жизни человека сильно недооценивалась. Лишь череда научных открытий, в том числе Дарвина и Павлова, показала, что основой психического является физиология.

Штерн говорил о том, что психическое развитие ребенка определяется конвергенцией (взаимодействием) двух указанных факторов, однако при доминирующей роли фактора наследственности. За это Штерна причислили к лагерю биологизаторов, пусть даже и умеренных. Возможно, эта «биологизация» связана с тем, что Штерн много внимания уделял умственному развитию детей, а на способности, конечно, весьма значительно влияют природные задатки.

Штерн рассматривал среду как фактор, ускоряющий или тормозящий реализацию наследственно предопределенных свойств и особенностей психики. Психическое развитие в теории конвергенции сводится к внутреннему созреванию заложенных в организме свойств. Внешней среде придается лишь роль катализатора, фактора, который может ускорить или замедлить темп развития, но не вносящего ничего качественно нового в психическое развитие.

Штерн анализирует конвергенцию внешнего фактора и внутреннего на примере игры. Он выделил содержание и форму игровой деятельности, доказывая, что форма является неизменной и связана с врожденными качествами, для упражнения которых создана игра. В то же время содержание задается средой, помогая ребенку понять, в какой конкретно деятельности он может реализовать заложенные в нем качества.

Штерн предложил свою схему периодизации детского развития, в основу которой заложил как теорию конвергенции, так и биогенетическую концепцию (в онтогенезе как бы повторяется филогенез).

Когда человек впервые появляется на свет, то есть вступает в контакт с окружающим миром, его потенциал в этот момент не определен. Еще несколько лет ребенок не будет себя осознавать, понимание своих способностей и склонностей происходит еще позже. Окружающая среда, и в первую очередь социум, постепенно помогает ребенку осознать себя и свои особенности. Она помогает осознавать свой внутренний мир, придает ему четкую, оформленную и осознанную структуру. При этом ребёнок старается взять из среды все то, что соответствует его потенциальным склонностям, ставя барьер на пути тех влияний, которые противоречат его внутренним наклонностям.

Штерн утверждал, что существует не только общая для всех детей определенного возраста нормативность, но и нормативность индивидуальная, характеризующая конкретного ребёнка. В числе важных индивидуальных свойств он называл индивидуальные темпы психического развития, которые проявляются в скорости обучения.

В. Штерн, как и многие другие ученые того времени, был сторонником концепции рекапитуляции:

— в первые месяцы младенческого периода с еще неосмысленным рефлекторным и импульсивным поведением ребенок находится на «стадии млекопитающего»;

— в дальнейшем, овладев вертикальной походкой и речью, ребенок достигает «начальных ступеней человеческого состояния»;

— в первые пять лет игры и сказок человек стоит на «ступени первобытных народов»;

— обучение в школе, которое связано с овладением более высокими социальными обязанностями, соответствует вступлению в «стадию культуры».

«Стадия культуры» тоже распадается на три этапа:

— содержание античного и ветхозаветного мира наиболее адекватно первым школьным годам;

— средние годы носят черты фанатизма христианской культуры;

— в периоде зрелости достигается духовная дифференциация, соответствующая состоянию культуры нового времени (этап просвещения).

В период становления психологии как науки ученые испытывали потребность в собственных законах психологии. Отсюда и проистекает этот довольно натянутый «закон рекапитуляции», который постулировался как некий общий закон человеческого развития.

Теория конвергенции или теория двух факторов

Теория конвергенции, имеющая также название теории двух факторов, предложил психолог из Германии В. Штерн (1871-1938 гг.), который был специалистом в сфере дифференциальной психологии, занимающейся рассмотрением взаимоотношений социального и биологического факторов. Смысл данной теории состоит в том, что психическое развитие детей рассматривают в качестве процесса, складывающегося под воздействием среды и наследственности. Главный вопрос теории конвергенции заключается в том, чтобы определить, как именно появляются приобретенные формы поведения и какое именно влияние на них оказывает окружающая среда, а также наследственность индивида.

Концепции эмпиризма и нативизма

В то же самое время в психологии существовали следующие теоретические концепции: эмпиризм (то есть «человек – это чистая доска») и нативизм (есть врожденные идеи).

Штерн считал, что если существуют основания для существования данных противопоставленных точек зрения, то истина должна заключаться в их объединении. Он полагал, что психическое развитие человека – это объединение внутренней информации с внешними условиями, но главенствующая роль при этом отведена именно врожденным факторам.

Ярким примером этому может служить тот факт, что окружающий мир дает ребенку материал для игры, но то, когда и как он начнет играть, уже зависит от врожденных составляющих инстинкта игры.

Сам Штерн был приверженцем концепции рекапитуляции и полагал, что ребенок в начальные месяцы младенческого периода находится еще на стадии млекопитающего, и это доказывается неосмысленным импульсивным и рефлекторным поведением; во время второго полугодия жизни он приходит уже к стадии высших млекопитающих (то есть обезьян) из-за развития хватания предметов, а также подражания; далее, освоив прямохождение и речь, он переходит к начальным ступеням человеческого состояния; в дошкольный период игры и сказок он становится на уровень первобытных народов с их чисто мифологическим сознанием; следующий этап – это поступление в школу – связан с овладением уже социальными обязанностями намного более высокого уровня. Начальные школьные годы связываются с изучением базы наук, а также письменных текстов сходно с античным и ветхозаветным миром, а средние подростковые классы – с христианской культурой Средних веков, характеризующейся фанатизмом, а период юности – уже с культурой, а также цивилизацией Нового времени.

Теорию конвергенции развития также подтверждают утверждения того, что «яблоко от яблони недалеко падает», а также «с кем поведешься, от того и наберешься». Психолог из Англии Г. Айзенк (1916-1997 гг.) полагал, что интеллект на восемьдесят процентов определяется воздействием наследственности и лишь на двадцать – окружающей среды.

Структурная теория личности

Психолог из Австрии З. Фрейд создал собственную структурную теорию личности, базу которой составил конфликт таких сфер, как инстинктивная сфера душевной жизни индивида, а также требования общества. Он полагал, что любой индивид приходит в мир с врожденными сексуальными влечениями, которые затем попадают под контроль таких структур, как «Сверх-Я» и «Оно». «Оно» представляет собой внутреннюю психическую инстанцию, которая под воздействием запретов выделяет из себя небольшую часть «Я». «Сверх-Я» – это инстанция, которая ограничивает людские влечения. Считается, что на «Я» оказывают давление «Оно» и «Сверх-Я». Это классическая схема двух факторов развития.

Метод близнецов

Психологи установили воздействия биологического и социального аспектов, на процесс развития, проводя наблюдения за близнецами, а затем проводя сравнение полученных результатов. Данный метод получил название метод близнецов. По воззрениям Д.Б. Эльконина, с методологической точки зрения, в проведении исследований близнецов существует один важный недочет: он состоит в том, что проблема наследственного фонда рассматривается с позиций тождественности либо же нетождественности, а уже проблема средовых воздействий всегда рассматривается с точки зрения тождественности. Но нет единственной социальной среды, в которой бы воспитывались близнецы – нужно брать в расчет, с какими именно элементами среды ребенок наиболее активно взаимодействует. Из-за этого для получения правильных результатов стоит выбирать такие ситуации, в которых выдвинутое уравнение имеет не одно, а уже два неизвестных. Можно сделать вывод, что с помощью этого метода возможно изучать индивидуальные отличия, но отнюдь не глобальные проблемы развития.

Тема 2. ТЕОРИИ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2.1. Биогенетические и социогенетические концепции

Сторонники биогенетической концепции развития полагают, что основные психические свойства личности заложены в самой природе человека (биологическом начале), определяющей его жизненную судьбу. Они считают генетически запрограммированными интеллект, аморальные свойства личности и др.

Первым шагом на пути возникновения биогенетических концепций была теория Ч. Дарвина о том, что развитие генезис подчиняется определенному закону. В дальнейшем любая крупная психологическая концепция всегда была связана с поиском законов детского развития.

Немецкий естествоиспытатель Э. Геккель (1834–1919) и немецкий физиолог И. Мюллер (1801–1958) сформулировали биогенетический закон, согласно которому животное и человек во время внутриутробного развития кратко повторяют те стадии, которые проходит данный вид в филогенезе. Этот процесс был перенесен на процесс онтогенетического развития ребенка. Американский психолог С. Холл (1846–1924) считал, что ребенок в своем развитии кратко повторяет развитие человеческого рода. Основанием для появления данного закона послужили наблюдения за детьми, в результате чего были выделены следующие стадии развития: пещерная, когда ребенок роется в песке, стадия охоты, обмена и др. Холл предполагал также, что развитие детского рисунка отражает те стадии, которые проходило изобразительное искусство в истории человечества.

Теории психического развития, связанные с идеей повторяемости в этом развитии истории человечества, называют теориями рекапитуляции.

Выдающийся русский физиолог И.П. Павлов (1849–1936) доказал, что существуют приобретенные формы поведения, в основе которых лежат условные рефлексы. Это породило точку зрения о том, что развитие человека сводится к проявлению инстинкта и дрессуре. Немецкий психолог В. Келер (1887–1967), проводя опыты на человекоподобных обезьянах, открыл у них наличие интеллекта. Этот факт лег в основу теории, согласно которой психика в своем развитии проходит три этапа: 1) инстинкт; 2) дрессура; 3) интеллект.

Австрийский психолог К. Бюлер (1879–1963), опираясь на теорию В. Келера и под влиянием трудов основателя психоанализа, австрийского психиатра и психолога 3. Фрейда (1856–1939), в качестве основного принципа развития всего живого выдвинул принцип удовольствия. Он связывал этапы инстинкта, дрессуры и интеллекта не только с созреванием мозга и усложнением отношений с окружающей средой, но и с развитием аффективных состояний переживанием удовольствия и связанного с ним действия. Бюлер утверждал, что на первом этапе развития этапе инстинкта благодаря удовлетворению инстинктивной потребности наступает так называемое «функциональное удовольствие», являющееся следствием выполнения действия. А на этапе интеллектуального решения задачи возникает состояние, предвосхищающее удовольствие.

В. Келер, изучая развитие ребенка с помощью зоопсихологического эксперимента, заметил сходство в примитивном применении орудий труда у человека и обезьяны.

Диаметрально противоположного подхода к развитию психики ребенка придерживаются сторонники социогенетической (социологизаторской) концепции. Они считают, что в поведении человека нет ничего врожденного и каждое его действие лишь продукт внешнего воздействия. Поэтому, манипулируя внешними воздействиями, можно добиться любых результатов.

Еще в XVII в. английский философ Джон Локк (1632–1704) считал, что ребенок рождается на свет с чистой душой, подобной белому листу бумаги, на котором можно написать все что угодно, и дитя вырастет таким, каким его хотят видеть родители и близкие. Согласно этой точке зрения наследственность не играет никакой роли в развитии психики и поведения ребенка.

Американский психолог Дж. Б. Уотсон (1878–1958) выдвинул лозунг: «Хватит изучать то, что человек думает, давайте изучать то, что человек делает!». Он считал, что в поведении человека нет ничего врожденного и каждое его действие есть продукт внешней стимуляции. Следовательно, манипулируя внешними раздражителями, можно «создать» человека любого склада. В исследованиях научения, в которых учитывались экспериментальные результаты, полученные И.П. Павловым, на первый план вышла идея сочетания стимула и реакции, условных и безусловных стимулов, был выделен временной параметр этой связи. Это легло в основу ассоцианистической концепции научения Дж. Уотсона и Э. Газри, которая стала первой программой бихевиоризма. Бихевиоризм это направление в американской психологии XX в., отрицающее сознание как предмет научного исследования и сводящее психику к различным формам поведения, понятого как совокупность реакций организма на стимулы внешней среды. По словам Дж. Уотсона, «все такие термины, как сознание, ощущение, восприятие, воображение или воля, могут быть исключены при описании человеческой деятельности». Поведение человека он отождествлял с поведением животного. Человек, по мнению Уотсона, – это биологическое существо, которое может быть изучаемо подобно всякому другому животному. Таким образом, в классическом бихевиоризме акцент делается на процессе научения на основе наличия или отсутствия подкрепления под влиянием среды.

Представители необихевиоризма, американские психологи Э. Торндайк (1874–1949) и Б. Скиннер (1904–1990) создали концепцию научения, которое получило название «оперантное научение». Эта разновидность научения характеризуется тем, что в установлении новой ассоциативной стимульно-реактивной связи важную роль играют функции безусловного стимула, т. е. главный акцент делается на значении подкрепления.

Н. Миллер и американский психолог К.Л. Халл (1884–1952) – авторы теории, в которой был дан ответ на вопрос: зависит ли научение, т. е. установление связи между стимулом и реакцией, от таких состояний испытуемого, как голод, жажда, боль.

На основе существующий теорий можно сделать вывод, что в социогенетических теориях в качестве основного фактора развития психики рассматривается среда, а активность ребенка не учитывается.

2.2. Теория конвергенции двух факторов детского развития

Теорию конвергенции, или, как ее еще называют, теорию двух факторов, разработал немецкий психолог В. Штерн (1975–1938), который был специалистом в области дифференциальной психологии, рассматривающей взаимоотношения биологического и социального факторов. Суть этой теории заключается в том, что психическое развитие ребенка рассматривается как процесс, складывающийся под влиянием наследственности и среды. Основной вопрос теории конвергенции состоит в том, чтобы установить, как возникают приобретенные формы поведения и какое влияние на них оказывает наследственность и окружающая среда.

В это же время в психологии существовали две теоретические концепции, эмпиризм («человек чистая доска») и нативизм (существуют врожденные идеи). Штерн полагал, что если есть основания для существования этих двух противоположных точек зрения, то истина заключается в их соединении. Он считал, что психическое развитие есть соединение внутренних данных с внешними условиями, но ведущее значение все равно остается за врожденным фактором. Примером тому может служить следующий факт: окружающий мир поставляет ребенку материал для игры, а то, как и когда он будет играть, зависит от врожденных компонентов инстинкта игры.

В. Штерн был сторонником концепции рекапитуляции и говорил, что ребенок в первые месяцы младенческого периода находится на стадии млекопитающего: это подтверждается неосмысленным рефлекторным и импульсивным поведением; во втором полугодии жизни он достигает стадии высшего млекопитающего (обезьяны) благодаря развитию схватывания предметов и подражания; в дальнейшем, овладев прямохождением и речью, достигает начальных ступеней человеческого состояния; в первые пять лет игры и сказок он стоит на ступени первобытных народов; новый этап поступление в школу сопряжен с овладением социальными обязанностями более высокого уровня. Первые школьные годы связаны с простым содержанием античного и ветхозаветного миров, средние классы с христианской культурой, а годы зрелости с культурой нового времени.

Теорию конвергенции развития подтверждают высказывания о том, что «яблоко от яблони недалеко падает» и «с кем поведешься, от того и наберешься». Английский психолог Г. Айзенк (1916–1997) считал, что интеллект на 80 % определяется влиянием наследственности и на 20 % влиянием среды.

Австрийский психолог 3. Фрейд создал структурную теорию личности, основу которой составил конфликт между инстинктивной сферой душевной жизни человека и требованиями общества. Он считал, что каждый человек рождается с врожденными сексуальными влечениями, которые впоследствии находятся под контролем «Сверх-Я» и «Оно». «Оно» это внутренняя психическая инстанция, которая под влиянием запретов выделяет из себя маленький кусочек «Я». «Сверх-Я» инстанция, ограничивающая человеческие влечения. Получается, что на «Я» давят «Оно» и «Сверх-Я». Это типичная схема двух факторов развития.

Психологи смогли установить влияние биологического и социального аспектов на процесс развития, наблюдая за близнецами и сравнивая полученные результаты Этот метод назвали методом близнецов. Как показал Д.Б. Эльконин, с методологической точки зрения, в исследовании близнецов есть один серьезный недочет: проблема наследственного фонда рассматривается с позиций тождественности или нетождественности, а проблема средовых влияний всегда рассматривается с позиции тождественности. Но не существует одной (одинаковой) социальной среды, в которой воспитываются близнецы обязательно надо учитывать, с какими элементами среды ребенок активно взаимодействует. Поэтому для получения достоверных результатов надо выбирать такие ситуации, в которых уравнение содержит не одно, а два неизвестных. Отсюда вытекает вывод, что при помощи данного метода могут изучаться индивидуальные различия, а не проблемы развития.

2.3. Психоаналитические теории детского развития

Психоанализ изначально возник как метод лечения, но вскоре был воспринят как средство получения психологических фактов, которые легли в основу новой психологической системы.

3. Фрейд, анализируя свободные ассоциации пациентов, пришел к выводу, что болезни взрослого человека сводятся к переживаниям детства. Основу теоретической концепции психоанализа составляет открытие бессознательного и сексуального начала. К бессознательному ученый отнес неспособность пациентов понимать истинное значение того, что они говорят и что делают. Детские переживания, по Фрейду, имеют сексуальную природу. Это чувство любви и ненависти к отцу или матери, ревность к брату или сестре и т. п.

В модели личности Фрейд выделил три основных компонента: «Оно», «Я» и «Сверх-Я». «Оно» это носитель инстинктов, «бурлящий котел влечений». Будучи иррациональным и бессознательным, «Оно» подчиняется принципу удовольствия. «Я» следует принципу реальности и учитывает особенности внешнего мира, его свойства и отношения. «Сверх-Я» это критик, цензор и носитель моральных норм. Требования к «Я» со стороны «Оно», «Сверх-Я» и реальности несовместимы, поэтому возникает внутренний конфликт, который может решиться с помощью «защитных механизмов», таких, как вытеснение, проекция, регрессия, сублимация.

В понимании Фрейда личность это взаимодействие побуждающих и сдерживающих сил. Все стадии психического развития человека, по его мнению, связаны с сексуальным развитием. Рассмотрим эти стадии.

Оральная стадия (от рождения до 1 года). Фрейд считал, что на этой стадии основной источник удовольствия сосредоточивается на зоне активности, связанной с кормлением. Оральная стадия состоит из двух фаз ранней и поздней, занимающих первое и второе полугодия жизни. На ранней фазе присутствует действие сосания, на поздней укус. Источник неудовольствия связан с невозможностью матери сразу удовлетворить желание ребенка. На этой стадии «Я» постепенно отсоединяется от «Оно». Эрогенной зоной является рот.

Анальная стадия (1–3 года). Она состоит из двух фаз. Либидо концентрируется вокруг ануса, который становится объектом внимания ребенка, приучаемого к опрятности. «Я» ребенка обучается разрешать конфликты, находя компромиссы между стремлением к наслаждению и действительностью. На этой стадии полностью образована инстанция «Я», и она может контролировать импульсы «Оно». Социальное принуждение, наказание родителей и страх потерять их любовь заставляют ребенка мысленно представлять себе запреты. Начинает формироваться «Сверх-Я».

Латентная стадия (5-12 лет). Отмечается снижение полового интереса, инстанция «Я» полностью контролирует потребности «Оно». Энергия либидо (влечения) переносится на установление дружеских отношений со сверстниками и взрослыми, на освоение общечеловеческого опыта.

Генитальная стадия (12–18 лет). 3. Фрейд считал, что подросток стремится к одной цели нормальному сексуальному общению; в этот период все эрогенные зоны объединяются. Если осуществление нормального сексуального общения затруднено, тогда можно наблюдать феномены фиксации или регресса к одной из предыдущих стадий. На этой стадии инстанция «Я» должна бороться против агрессивных импульсов «Оно», которое вновь дает о себе знать.

Концепция развития 3. Фрейда это динамическая концепция, в которой показано, что в развитии человека главную роль играет другой человек, а не предметы, которые его окружают. В этом одно из главных ее достоинств.

Выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский (1896–1934) в этой концепции считал ценным установление факта подсознательной определяемости ряда психических явлений (например, неврозов) и факта скрытой сексуальности, но критиковал превращение сексуальности в метафизический принцип, который проник в разные ветви психологии.

Психоанализом занимались такие ученые, как К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни. С.Д. Смирнов провел анализ движущих сил и условий развития личности в зарубежных концепциях. Были получены следующие данные:

• по 3. Фрейду, основой индивидуального и личностного развития являются врожденные влечения и инстинкты, где единственным источником психической энергии признают биологическое влечение (либидо);

• по К. Юнгу, развитие есть «индивидуализация» как дифференциация от общности. Конечная цель индивидуализации достижение высшей точки «самости», целостности и полного единства всех психических структур;

• по А. Адлеру, человеку от рождения присуще «чувство общности», или «общественное чувство», которое побуждает его войти в общество, преодолеть чувство собственной неполноценности, обычно возникающее в первые годы жизни, и добиться превосходства за счет разного рода компенсаций;

• по К. Хорни, основным источником энергии для развития личности является чувство беспокойства, неуютности, «коренной тревоги» и порождаемое им стремление к безопасности и т. д.

Дочь 3. Фрейда Анна Фрейд (1895–1982) продолжила и развила классическую теорию и практику психоанализа. В инстинктивной части личности она выделила сексуальную и агрессивную составляющие. Она считала также, что каждая фаза развития ребенка есть результат разрешения конфликта между внутренними инстинктивными влечениями и ограничениями социального окружения. Детское развитие, по ее мнению, – это процесс постепенной социализации ребенка, подчиняющийся закону перехода от принципа удовольствия к принципу реальности. Продвижение от одного принципа к другому возможно только тогда, когда различные функции «Я» достигнут определенных ступеней развития. Примером этому может служить следующее: с развитием памяти ребенок может действовать на основе опыта и предвидения, обретение речи делает его членом общества, логика способствует пониманию причины и следствия, и поэтому приспособление к миру становится осознанным и адекватным. Становление принципа реальности и мыслительных процессов открывает путь к появлению новых механизмов социализации: имитации (подражания), идентификации (принятия роли), интроекции (принятия на себя чувств другого человека). Эти механизмы способствуют образованию «Сверх-Я». Возникновение этой инстанции означает для ребенка решающий прогресс в его социализации.

Было доказано также, что на развитие ребенка оказывают влияние индивидуальные пристрастия и антипатии матери.

По мнению А. Фрейд, негармоничное личностное развитие основывается на следующих причинах: неравномерный прогресс по линии развития, неравномерно длящиеся регрессии, особенности обособления внутренних инстанций друг от друга и формирование связей между ними и др. «При этих обстоятельствах не удивительно, что индивидуальные различия между людьми столь велики, отклонения от прямой линии развития заходят так далеко и определения строгой нормы так неудовлетворительны. Постоянные взаимовлияния прогресса и регресса приносят с собой бесчисленные вариации в рамках нормального развития».

2.4. Эпигенетическая теория личности Эрика Эриксона

Возникновению теории личности американского психоаналитика Э. Эриксона (1904–1994) способствовали труды по психоанализу. Эриксон принял структуру личности 3. Фрейда и создал психоаналитическую концепцию об отношениях «Я» и общества. Особое внимание он обратил на роль «Я» в развитии личности, считая, что основы человеческого «Я» кроются в социальной организации общества.

К этому выводу он пришел, наблюдая за личностными изменениями, произошедшими с людьми в послевоенной Америке. Люди стали более тревожными, жесткими, подверженными апатии, смятению. Приняв идею неосознанной мотивации, Эриксон в своих исследованиях особое внимание уделял процессам социализации.

Работы Эриксона знаменуют собой начало нового метода исследования психики психоисторического, который представляет собой применение психоанализа к изучению развития личности с учетом того исторического периода, в котором она живет. С помощью этого метода Эриксон проанализировал биографии Мартина Лютера, Махатмы Ганди, Бернарда Шоу, Томаса Джефферсона и других выдающихся людей, а также истории жизни современников взрослых и детей. Психоисторический метод требует равного внимания как к психологии индивида, так и к характеру общества, в котором живет человек. Основная задача Эриксона состояла в разработке новой психоисторической теории развития личности с учетом конкретной культурной среды.

Проводя полевые этнографические исследования воспитания детей в двух индейских племенах и сравнивая их с воспитанием детей в городских семьях США, Эриксон обнаружил, что в каждой культуре имеется свой особый стиль материнства, который каждая мать воспринимает как единственно правильный. Однако, как подчеркивал Эриксон, стиль материнства всегда определяется тем, что именно ожидает от ребенка в будущем та социальная группа, к которой он принадлежит, – его племя, класс или каста. Каждой стадии развития соответствуют свои, присущие данному обществу ожидания, которые индивид может оправдать или не оправдать, и тогда он либо включается в общество, либо отвергается им. Эти соображения Э. Эриксона легли в основу двух наиболее важных понятий его концепции групповой идентичности и эго-идентичности.

Групповая идентичность основана на том, что с первого дня жизни воспитание ребенка ориентировано на включение его в данную социальную группу и на выработку присущего этой группе мироощущения.

Эго-идентичность формируется параллельно с групповой и создает у субъекта чувство устойчивости и непрерывности своего «Я», несмотря на те изменения, которые происходят с человеком в процессе его роста и развития.

Опираясь на свои труды, Э. Эриксон выделил стадии жизненного пути личности. Для каждой стадии жизненного цикла характерна специфическая задача, которая выдвигается обществом. Общество определяет также содержание развития на разных этапах жизненного цикла. Однако решение задачи, согласно Эриксону, зависит и от уже достигнутого уровня психомоторного развития индивида, и от общей духовной атмосферы общества, в котором этот индивид живет.

В табл. 2 представлены стадии жизненного пути личности по Э. Эриксону.