сталин что означает этот псевдоним

Как получилось, что обычный подросток из провинциального грузинского селения Гори стал «главой народа»

Ленин, Сталин, Троцкий – люди, носившие эти фамилии, прекрасно нам знакомы. Но мы редко вспоминаем о том, что ни один из них не родился с такой записью в паспорте, ведь все это – псевдонимы.

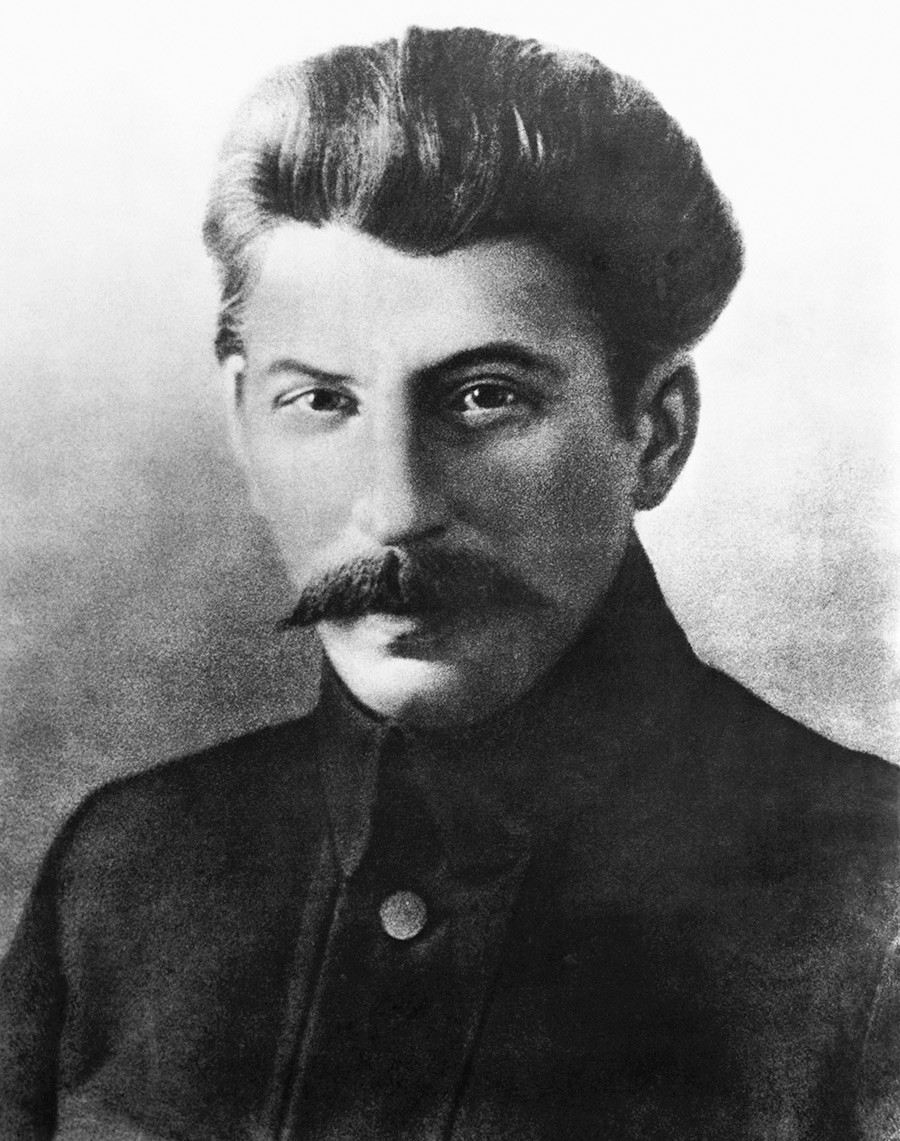

Иосиф Джугашвили, обычный подросток из бедной грузинской семьи, в 1894 году поступил в духовную семинарию и должен был стать священником. Но в 15 лет он познакомился с марксизмом, вступил в подпольные группы революционеров и начал совсем иную жизнь. Примерно с тех пор Джугашвили начал придумывать себе «имена».

Годы спустя выбор остановился на самом удачном — Сталин. Этот псевдоним знают больше, чем его реальную фамилию; под ним он вписал себя в историю. Как случилось, что Джугашвили стал Сталиным и что означает эта придуманная фамилия?

На взросление мужчины большую роль оказывает отцовское воспитание. Иосиф Джугашвили был его фактически лишен. Официальный отец Кобы, сапожник Виссарион Джугашвили, много пил. Екатерина Геладзе развелась с ним, когда сыну было 12 лет. Отцовство Виссариона Джугашвили до сих пор оспаривается историками. Саймон Монтефиори в своей книге «Молодой Сталин» пишет о трех «претендентах» на эту роль: виноторговце Якове Игнаташвили, главе полиции Гори Дамиане Давричуи и священнике Христофоре Чарквиани.

Детская травма

На характер Сталина в детстве серьезно повлияла травма, которую он получил в возрасте двенадцати лет: в дорожном происшествии Иосиф повредил левую руку, со временем она стала короче и слабее правой. Из-за сухорукости Коба не мог полноценно участвовать в юношеских потасовках, победить в них он мог только при помощи хитрости.

Травма руки помешала Кобе научиться плавать. Также Иосиф в возрасте пяти лет переболел черной оспой и еле выжил, после чего у него появилась первая «особая примета» : «лицо рябое, с оспенными знаками». Ощущение физической неполноценности отразилось на характере Сталина. Биографы отмечают мстительность молодого Кобы, его вспыльчивость, скрытность и склонность к заговорам.

Откуда появился псевдоним Сталин?

Ответ на этот вопрос долгое время был доподлинно неизвестен. При жизни Сталина все, что касалось его биографии, не могло быть предметом обсуждения, исследования или даже гипотезы со стороны какого-нибудь историка.

Всем, что касалось «вождя народов», занимался Институт марксизма-ленинизма, в чьем составе был фонд Иосифа Сталина с особо засекреченным хранением материалов. Фактически, пока Сталин был жив, никаких исследований по этим материалам не велось. И даже после его смерти долгое время ничего из этого не исследовалось из-за осуждения культа личности Сталина.

Тем не менее, уже после революции, в начале 1920-х годов в партийной среде было распространено мнение, что «Сталин» это просто перевод на русский язык грузинского корня его фамилии «Джуга», что якобы тоже означает «сталь». Ответ казался тривиальным. Именно эту версию многократно упоминали в литературе о Сталине, и вопрос о происхождении псевдонима считался «снятым».

Но все это оказалось выдумкой, а вернее, просто расхожим (и ошибочным) мнением, в том числе, и среди грузинов. В 1990 году грузинский писатель-драматург и бывший узник сталинских концлагерей Кита Буачидзе написал на этот счет: «”Джуга” означает вовсе не “сталь”.

“Джуга” — это очень древнее языческое грузинское слово с персидским оттенком, вероятно, распространенное в период иранского владычества над Грузией, и означает оно просто имя. Значение, как у многих имен — не переводимое. Имя как имя, как русское Иван. Следовательно, Джугашвили — значит просто “сын Джуги” и ничего другого».

Выходит, к происхождению псевдонима реальная фамилия Сталина никакого отношения не имела. Когда это стало очевидно, начали появляться различными версии. В числе их оказалась даже история о том, что Сталин взял псевдоним, основанный на фамилии его соратницы по партии и любовницы Людмилы Сталь. Еще одна версия: Джугашвили подобрал себе единственно созвучный в партии никнейм с псевдонимом Ленин.

Но самая любопытная гипотеза была выдвинута историком Вильямом Похлебкиным, который посвятил этому исследовательскую работу. По его мнению, прототипом для псевдонимом стала фамилия либерального журналиста Евгения Стефановича Сталинского, одного из видных русских издателей периодики и переводчика на русский язык поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре».

Сталин очень любил эту поэму и восхищался творчеством Шота Руставели (его 750-летний юбилей с размахом праздновали в 1937 году в Большом театре). Но по какой-то причине он распорядился скрыть одно из лучших изданий. Многоязычное издание 1889 с переводом Сталинского было изъято из выставочных экспозиций, библиографических описаний, не упоминалось в литературоведческих статьях.

Почему Сталин назвал себя Сталиным

Иосиф Джугашвили, обычный подросток из бедной грузинской семьи, в 1894 году поступил в духовную семинарию и должен был стать священником. Но в 15 лет он познакомился с марксизмом, вступил в подпольные группы революционеров и начал совсем иную жизнь. Примерно с тех пор Джугашвили начал придумывать себе «имена». Годы спустя выбор остановился на самом удачном — Сталин. Этот псевдоним знают больше, чем его реальную фамилию; под ним он вписал себя в историю. Как случилось, что Джугашвили стал Сталиным и что означает эта придуманная фамилия?

Традиция

Псевдонимы в России были делом обычным и распространенным, особенно в среде интеллигенции и у революционеров. У всех партийных членов и марксистов из подполья было их по несколько штук, что позволяло всячески сбивать полицию с толку (у Ленина, например, насчитывалось полторы сотни). Причем, распространенным обычаем было образовывать псевдонимы от самых употребляемых русских имен.

«Это было просто, лишено какой-либо интеллигентской претенциозности, понятно любому рабочему и, главное, выглядело для всех настоящей фамилией», — отмечал историк Вильям Похлебкин в книге «Великий псевдоним». Например, для регистрации на IV-м съезде партии Джугашвили выбрал псевдоним Иванович (от имени Иван). Таким производным от имени является и псевдоним Владимира Ульянова — Ленин (от имени Лена). И даже те члены партии, чьи реальные фамилии были производными от русского имени, тоже брали псевдонимы — производные от иного имени.

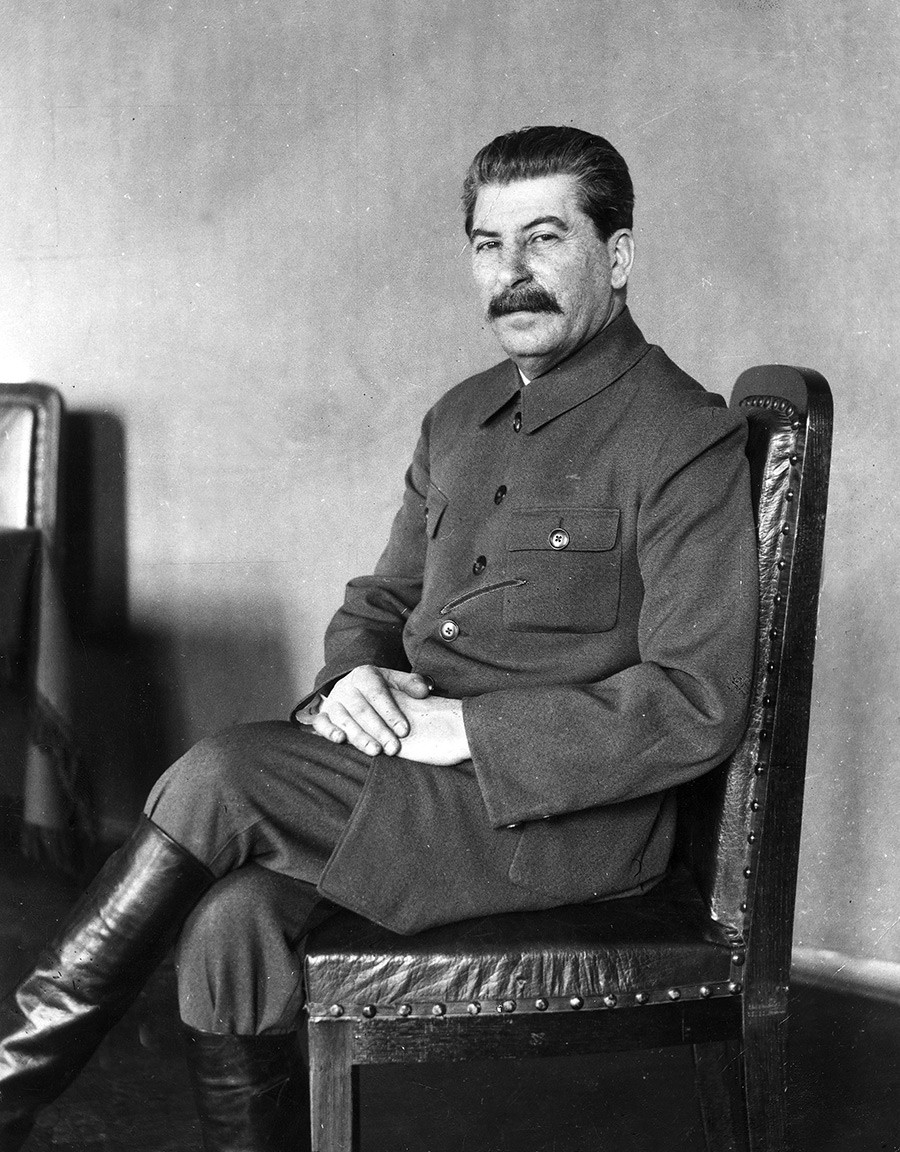

Сталин в компании революционеров в 1915 году.

Пожалуй, второй наиболее сильной традицией было пользоваться «зоологическими» псевдонимами — от пород зверей, птиц и рыб. Их выбирали люди, которые хотели хоть каким-то образом отразить свою яркую индивидуальность в подставном имени. И, наконец, особняком стояли выходцы с кавказа — грузины, армяне, азербайджанцы. Конспиративными правилами они пренебрегали довольно часто, выбирая себе псевдонимы с кавказским «оттенком». Коба — так чаще всего называл себя Джугашвили в партии до 1917 года. Это был самый известный его псевдоним после Сталина.

Коба

Для Грузии имя Коба очень символично. В рядах иностранных биографов Сталина бытует мнение, что он заимствовал его от имени героя одного из романов грузинского классика Александра Казбеги «Отцеубийца». В нем бесстрашный Коба из числа крестьян-горцев вел борьбу за независимость своей родины. Молодому Сталину этот образ был наверняка близок, однако следует иметь в виду, что у самого Казбеги имя Коба вторично.

Коба — это грузинский эквивалент имени персидского царя Кобадеса, что покорил Восточную Грузию в конце V века и сделал Тбилиси столицей на 1500 лет. И именно этот исторический прототип, как политическая фигура и государственный деятель, импонировал Джугашвили куда больше. Поразительно сходными были даже их биографии.

Однако уже в 1911 году возникла необходимость поменять основной псевдоним — того требовали исторические обстоятельства. Дело в том, что деятельность Джугашвили начала выходить далеко за пределы закавказского региона, его амбиции, как и связь с русскими партийными организациями, росли, а Коба как псевдоним был удобен только на Кавказе. Иная языковая и культурная среда требовали иного обращения. Впервые псевдонимом Сталин он подписался в январе 1913 года под работой «Марксизм и национальный вопрос».

Откуда появился псевдоним Сталин?

Ответ на этот вопрос долгое время был доподлинно неизвестен. При жизни Сталина все, что касалось его биографии, не могло быть предметом обсуждения, исследования или даже гипотезы со стороны какого-нибудь историка. Всем, что касалось «вождя народов», занимался Институт марксизма-ленинизма, в чьем составе был фонд Иосифа Сталина с особо засекреченным хранением материалов. Фактически, пока Сталин был жив, никаких исследований по этим материалам не велось. И даже после его смерти долгое время ничего из этого не исследовалось из-за осуждения культа личности Сталина.

Тем не менее, уже после революции, в начале 1920-х годов в партийной среде было распространено мнение, что «Сталин» это просто перевод на русский язык грузинского корня его фамилии «Джуга», что якобы тоже означает «сталь». Ответ казался тривиальным. Именно эту версию многократно упоминали в литературе о Сталине, и вопрос о происхождении псевдонима считался «снятым».

К происхождению псевдонима реальная фамилия Сталина никакого отношения не имела.

Но все это оказалось выдумкой, а вернее, просто расхожим (и ошибочным) мнением, в том числе, и среди грузинов. В 1990 году грузинский писатель-драматург и бывший узник сталинских концлагерей Кита Буачидзе написал на этот счет: «”Джуга” означает вовсе не “сталь”. “Джуга” — это очень древнее языческое грузинское слово с персидским оттенком, вероятно, распространенное в период иранского владычества над Грузией, и означает оно просто имя. Значение, как у многих имен — не переводимое. Имя как имя, как русское Иван. Следовательно, Джугашвили — значит просто “сын Джуги” и ничего другого».

Выходит, к происхождению псевдонима реальная фамилия Сталина никакого отношения не имела. Когда это стало очевидно, начали появляться различными версии. В числе их оказалась даже история о том, что Сталин взял псевдоним, основанный на фамилии его соратницы по партии и любовницы Людмилы Сталь. Еще одна версия: Джугашвили подобрал себе единственно созвучный в партии никнейм с псевдонимом Ленин.

Но самая любопытная гипотеза была выдвинута историком Вильямом Похлебкиным, который посвятил этому исследовательскую работу. По его мнению, прототипом для псевдонимом стала фамилия либерального журналиста Евгения Стефановича Сталинского, одного из видных русских издателей периодики и переводчика на русский язык поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Сталин очень любил эту поэму и восхищался творчеством Шота Руставели (его 750-летний юбилей с размахом праздновали в 1937 году в Большом театре). Но по какой-то причине он распорядился скрыть одно из лучших изданий. Многоязычное издание 1889 с переводом Сталинского было изъято из выставочных экспозиций, библиографических описаний, не упоминалось в литературоведческих статьях. Историк заключает: «Сталин, давая распоряжение о сокрытии издания 1889 года, заботился в первую очередь о том, чтобы “тайна” выбора им своего псевдонима не была бы раскрыта». Таким образом, даже “русский” псевдоним оказался тесно связанным с Грузией и с юношескими воспоминаниями Джугашвили.

Когда и почему Иосиф Джугашвили стал Иосифом Сталиным

Вопрос о том, как Иосиф Джугашвили стал Сталиным, то есть о происхождении псевдонима, не раз обсуждался. В целом, понятно, что для подпольщиков было нормой пользоваться не своим собственным именем, что в ходу были разнообразные клички и прозвища, что употреблявшиеся в подполье партийные клички не могли, по соображениям конспирации, одновременно служить литературными псевдонимами (даже если речь шла о нелегальной же печати).

Так что в любом случае Джугашвили выбрал бы себе какую-нибудь кличку и псевдоним, но поскольку то и другое могло быть заодно способом самопрезентации, «говорящим» прозвищем, то выбор именно этого подложного имени вызывает, конечно, желание его прояснить.

Насчет прозвища «Коба» давно существует консенсус, отсылающий к одноименному герою романтического грузинского романа Александра Казбеги, благородному разбойнику, вступавшемуся за обиженных и обездоленных.

Псевдоним «Сталин» неплохо смотрится рядом с другими большевистскими псевдонимами, отсылающими к рабочей, заводской тематике, особенно металлургической, как «Молотов». Вместе с тем, несложно заметить, что все же среди серьезных партийцев были в ходу другие псевдонимы, больше похожие на обычные фамилии — «Ленин», «Зиновьев», «Троцкий» (который, по собственному признанию, придумал эту фамилию случайно во время бегства из ссылки, когда нужно было вписать имя в фальшивый паспорт).

Тем не менее, в целом трудно спорить, что «Сталин» вполне вписывается в излюбленную большевиками кузнечно-заводскую символику. Свое объяснение происхождения этого имени дал Михаил Вайскопф, автор книги «Писатель Сталин» — исследования о семантике языка советского диктатора. Вайскопф напомнил, что «нигде в мире не существует такого всеохватного культа железа и стали, как на Кавказе, и прежде всего в нартском эпосе» и предложил считать, что «Сталин» восходит к герою этого эпоса Сослану Стальному.

Впрочем, изысканные построения исследователя лежат в сфере сложных, глубинных ассоциаций, где возможно указывать разнообразные цепочки ассоциативных связей, но невозможны строгие доказательства.

В партийных кругах издавна ходили слухи, будто «причиной возникновения партийного псевдонима Сталин была женщина по фамилии Сталь, с которой Иосиф Джугашвили якобы был близок до революции». Писатель Феликс Чуев спросил об этом у Л.М. Кагановича. Он припомнил, что действительно была такая Людмила Сталь, но о взаимоотношениях ее и Сталина он не знает.

Справедливости ради надо заметить, что среди всех сведений о жизни Иосифа Джугашвили в 1910—1912 гг., времени, где нужно искать истоки его превращения в Сталина, не только нет ни малейших намеков на роман с Людмилой Сталь, но и сама она среди знакомых Джугашвили этого периода не встречается.

Сам Сталин на вопрос о происхождении своего псевдонима отвечал уклончиво. Например, в интервью с корреспондентом «Нью-Йорк Таймс» Уолтером Дюранти 25 декабря 1933 года «корреспондент спросил Сталина, когда и почему он взял это имя. Он несколько смущенно улыбнулся и сказал: это имя дали мне товарищи в 1911 или, кажется, в 1910 году. Они считали, что имя это ко мне подходит. Так или иначе, имя это за мной сохранилось. Мы, старые подпольщики, пользовались все время такими кличками, так как приходилось скрываться от царских политических сыщиков» (любопытно, что при перепечатке интервью «Правдой» 4 января 1934 года этот пассаж был опущен).

Между тем, биографические изыскания об Иосифе Джугашвили, как ни странно, приводят нас к тому, что принцип «ищите женщину» не лишен смысла. Но это была совсем другая женщина.

О знакомстве и близости ее с Джугашвили, тогда уже широко известном в Закавказье под кличкой «Коба», первым написал автор первого обстоятельного исследования дореволюционной части его биографии А.В. Островский (Островский А.В. Кто стоял за спиной Сталина? СПб, 2002).

В самом деле, сложно было не обратить внимание на тот факт, что когда Джугашвили был арестован в Баку 23 марта 1910 года, вместе с ним была арестована некая Стефания Леандровна Петровская, которую жандармы называли гражданской женой Джугашвили.

В настоящее время дело о расследовании в отношении их обоих хранится в фонде Сталина в Российском государственном архиве социально-политической истории, бывшем Центральном партийном архиве при Институте Маркса-Энгельса-Ленина (РГАСПИ. Ф. 558. Оп. 4. Д. 635), куда оно было передано при формировании этого фонда из архива Департамента Полиции (ныне ГА РФ. Ф. 102).

Познакомились они в ссылке в городе Сольвычегодске Вологодской губернии, куда Джугашвили был выслан поздней осенью 1908 года и пробыл там до лета 1909 года, когда бежал и вернулся в Баку. Стефании Петровской было тогда около 24 лет, она была дворянкой, уроженкой Одессы, в 1902 г. окончила там гимназию, затем полтора года училась на Высших женских курсах, пока они не были закрыты.

В сентябре 1906 г. отправилась в Москву и очень скоро вместе с группой молодежи была привлечена к переписке (т.е. ранней стадии дознания) на основании сообщения начальника Московского охранного отделения от 2 октября, «из коего видно, что названные лица занимались антиправительственной деятельностью, и результат обыска, при коем обнаружена нелегальная литература».

Впрочем, в феврале 1907 г. «за отсутствием достаточных данных для представления ее к административному взысканию из-под стражи освобождена». И вскоре снова оказалась фигуранткой нового дела, по которому в начале 1907 г. была сослана в Вологодскую губернию на два года, сначала в Тотьму, в январе 1908 г. переведена в Сольвычегодск.

Суть ее провинностей четыре года спустя не могли толком определить и сами жандармы, отметившие в справке на нее, что она «при том же [Московском — Сост.] управлении (в котором году из дел не видно) была вновь привлечена к переписке в порядке охраны, по окончании каковой выслана в административном порядке в Вологодскую губ. на два года.

В Тотьме она стала гражданской женой ссыльного Павла Трибулева, который осенью 1908 г. тоже получил разрешение перебраться в Сольвычегодск. Знавшая ее в 1912 г. Э.Г. Беккер вспоминала, что Стефания Леандровна была «очень интересной статной женщиной с милым матовым цветом лица и русыми волосами. У нее был прекрасный грудной голос, часто она пела. Мне особенно нравились песни о реке Волхове и песнь варяжского гостя из оперы «Садко».

Ее звали Стефа. Неизвестно, что происходило между ней, Трибулевым и Джугашвили в Сольвычегодске, но по окончании срока ссылки летом 1909 г. Петровская отправилась в незнакомый ей прежде Баку, куда после побега вернулся Коба. Весной 1910 г. они были арестованы вместе как гражданские муж и жена.

Джугашвили вел в Баку образ жизни нелегала, жил по подложному паспорту на имя Оганеса Вартановича Тотомянца, вел активную революционную работу, скрывался от полиции, все время менял места ночевок. И хотя бакинская полиция была довольно нерадива, все же скорее всего в этих условиях обычной семейной жизни со Стефанией Петровской быть не могло, Коба мог только посещать ее время от времени. Тем не менее, тайные агенты называли Петровскую женой Кобы, а Джугашвили как псевдо-Тотомянц был прописан в том же доме в старой крепости, где и Петровская.

Их отношения были довольно серьезными, это видно по тому, что написанные Джугашвили в конце декабря 1909 года статьи «Письма с Кавказа», опубликованные в начале следующего года в издававшейся за границей нелегальной газете «Социал-демократ», были подписаны новым псевдонимом: «К. Стефин» (письмо первое), или «К.Ст» (письмо второе).

Псевдоним в честь любимой женщины не был чем-то необыкновенным среди большевиков. Чуть менее двух лет тому назад, после смерти осенью 1907 года первой жены Иосифа Джугашвили Екатерины Сванидзе (Като), опечаленный вдовец весной 1908 года придумал себе новый псевдоним.

Статьи, помещенные в газете «Гудок» 2 марта и в апреле-мае он подписал «К. Като», соединив инициал «К.» — «Коба» (так — буквой «К.», сокращением от «Коба», он прежде не раз подписывал статьи) с именем покойной жены.

И ему не единственному пришло в голову произвести псевдоним от имени любимой женщины, примерно тогда же его сотоварищ, большевик Сурен Спандарян, также работавший в Баку и печатавшийся в тех же большевистских газетах, подписывался «С. Ольгин» по имени жены (которая — сделаем небольшое отступление — пережила умершего в сибирской ссылке Спандаряна, после революции перебралась с детьми в Москву и стала основателем журнала «Мурзилка»).

Итак, подобно тому как год назад Джугашвили-Коба подписывался «К. Като» в память о покойной супруге, в конце 1909 года псевдоним снова был выбран по имени женщины, которую друзья звали Стешей и Стефой. «К. Стефин» — очевидно, «Коба Стефин», «Коба, принадлежащий Стефании».

23 марта 1910 года они были арестованы вместе. Обыск опытного конспиратора Кобы ничего не дал, а при обыске в квартире Петровской нашли рукописи и довольно значительное количество нелегальных брошюр.

На допросе он, как положено революционеру, показаний о подпольной деятельности не давал, назвал свое настоящее имя, признал, что был сослан и бежал из ссылки, заявил, что проживал в Баку без прописки, искал и не находил работу, ни к каким политическим партиям не принадлежал. Утверждал также, что с Петровской не сожительствовал, в чем можно усмотреть достойное уважения нежелание скомпрометировать женщину.

Стефания Леандровна назвала допрашивавшему ее жандармскому поручику Подольскому свои имя и возраст, показала, что родом из Одессы, училась там в гимназии и на высших женских курсах, привлекалась к дознанию в Москве, была сослана в Сольвычегодск, после ссылки приехала в Баку. Назвала два адреса, по которым проживала (она жила легально), сказала, что зарабатывала на жизнь уроками.

Причастность к политическим организациям отрицала, найденные у нее тетради и фотографические карточки объявила своими, а брошюры будто бы взяла у знакомых почитать (не очень складная версия, учитывая, что были найдены 9 экземпляров одной брошюры и 53 — другой). Она признала, что состоит в сожительстве с Джугашвили, но отказалась говорить, проживал ли он в ее квартире.

К 26 июня переписка по делу Джугашвили и Петровской была завершена, и исполняющий обязанности начальника Бакинского Губернского жандармского управления ротмистр Гелимбатовский постановил Петровскую из-под стражи освободить и дело в отношении нее прекратить за отсутствием доказательств ее виновности.

Что касается Джугашвили, то он остался в тюрьме, в конце августа приговором кавказского наместника было постановлено отправить его по месту прежней высылки для отбытия оставшегося срока, а «ввиду проявленной Джугашвили за время нелегального проживания в гор. Баку вредной деятельности» воспретить ему жительство в Кавказском крае сроком на пять лет.

Тем временем сидевший в бакинской Баиловской тюрьме Иосиф Джугашвили 29 июня подал прошение, в котором просил о смягчении своей участи ввиду туберкулеза легких (мнимого), а также о разрешении вступить в официальный брак со Стефанией Петровской.

10 сентября бакинский градоначальник сообщил полицмейстеру о решении наместника по делу Джугашвили и предложил с первым же отходящим этапом отправить его в распоряжение вологодского губернатора.

Одновременно в канцелярию градоначальника пришел ответ из Бакинского ГЖУ, что с их стороны нет возражений относительно брака Джугашвили с Петровской. Полицмейстер 20 сентября ответил на первую из упомянутых бумаг, что Джугашвили будет выслан с ближайшим этапом, что и произошло 23 сентября.

В тот же день из канцелярии градоначальника предписали тюремному начальству известить Джугашвили о том, что ему разрешено вступить в брак. На этой бумаге вместо расписки арестанта о прочтении стоит помета начальника отделения тюрьмы, что тот выбыл по этапу в распоряжение вологодского губернатора. Таким образом, вроде бы получается, что не вовремя пришедшее разрешение, бесчувствие полицейского механизма и ссылка разлучили его с Петровской навсегда.

Однако, воспоминания бакинской приятельницы Петровской Э.Г. Беккер позволяют увидеть эту расстроившуюся романтическую историю в ином свете. Сестра Беккер М. Петрова была замужем за работавшим в бакинском подполье будущим известным писателем большевиком Павлом Бляхиным, автором повести «Красные дьяволята», основанного на ней сценария фильма «Неуловимые мстители» и двухтомного автобиографического романа о жизни подпольщиков. В 1912 г. Бляхины были хозяевами конспиративной квартиры в Баку.

Беккер в эту пору жила там у сестры и хорошо знала ее знакомых, круг бакинских большевиков. Бывала у Бляхиных и Стефания Петровская. Мои архивные разыскания показали, что после отъезда Кобы в ссылку она осталась жить в Баку, с января по сентябрь 1911 г. на основании агентурных сведений находилась под наружным наблюдением (кличка наблюдения «Масляная»). М. Петрова поведала сестре, что Петровская — жена Кобы, находящегося в ссылке. «Сестра была с нею очень дружна и рассказывала мне, как Сталин позорит ее за то, что она отказывается ехать к нему в Сибирь. Он по почте посылает ей открытые письма с ругательствами. Она (Стефа) в Сибирь [ошибка мемуаристки, Джугашвили был тогда сослан в Сольвычегодск Вологодской губернии] к нему не поехала, а вышла замуж в Баку за меньшевика Левина. У них родилась дочь, звали ее Рима. Дочь уже в 30-х годах приезжала к Бляхиным, много бедствовала, у нее было двое детей. Где она сейчас [мемуары Э. Беккер были написаны в 1975 году] — не знаю. А Стефа погибла. После Октябрьской революции Стефа встретилась со Сталиным, вероятно, желая восстановить отношения. Это не удалось, и вскоре Стефа умерла в Москве».

К этому можно добавить, что в 1914 году Петровская по-прежнему жила в Баку, входила в окружение Степана Шаумяна и попала в поле зрения полиции как издательница легальной газеты «Наша жизнь», издававшейся при участии Шаумяна.

Какое к этому всему отношение имеет псевдоним «Сталин»? Это несложно установить, просмотрев, как подписывал свои статьи в следующие годы Иосиф Джугашвили. Видимо, опубликованные в заграничном партийном органе «Письма с Кавказа» он считал важной для себя статьей и хотел бы сохранить преемственность псевдонима, авторскую узнаваемость.

Но называться «Стефин» после измены женщины, в честь которой так назвал себя, злопамятный Джугашвили конечно же не хотел. За время сольвычегодской и вологодской ссылки с осени 1910 по начало 1912 года он ничего не публиковал, после побега из Вологды сначала написал две прокламации, вышедшие без авторской подписи от лица ЦК РСДРП. Первые же статьи в легальной петербургской большевистской газете «Звезда» (сразу четыре его заметки появились в № 30 15 апреля 1912 года) были подписана инициалами «К.С.», «С.», «К. С-н», «К. Салин».

Наконец, 12 января 1913 года в том же «Социал-демократе», где он три года назад назвался «К. Стефин», под статьей об участии рабочих в думских выборах появилась подпись «К. Сталин». Следующую статью в той же газете — о национальном вопросе в Закавказье — он снова подписал «К. Ст.», а вот потом за подписью «К. Сталин» вышла важнейшая в его партийной карьере работа «Марксизм и национальный вопрос».

К тому времени, как она была напечатана, Иосиф Джугашвили уже был арестован, затем сослан в Туруханский край и вплоть до революции ничего не опубликовал. А вернувшись после Февраля к активной политической жизни, уже окончательно сделался «Сталиным».