споровая микрофлора что это

Применение дезинфицирующих средств: обзор

Дезинфекции всегда должна предшествовать стадия очистки поверхности. Пищевые загрязнения, оставшиеся на плохо очищенной поверхности, являются источниками питания и очагами роста микроорганизмов. Хорошее санитарно-гигиеническое состояние на пищевом предприятии достигается комбинированной программой тщательной очистки всех поверхностей и оборудования с последующей дезинфекцией. Известно, что при тщательной очистке с поверхности удаляется до 90% микроорганизмов. На недомытой поверхности остатки загрязнений не только защищают микроорганизмы от санитарной обработки, но и снижают эффективность дезинфицирующего средства за счет эффекта разбавления или химической реакции органического вещества с дезинфектантом.

Химические соединения, предназначенные для использования в пищевой промышленности в качестве дезинфектантов, отличаются химической структурой, активностью против различного вида микроорганизмов и условиями, при которых они проявляют максимальную активность. В общем, случае справедлива закономерность – чем выше концентрация дезинфицирующего средства, тем быстрее и эффективнее его действие. Чтобы выбрать эффективное дезинфицирующее средство, нужно экспериментальным или теоретическим путем определить потенциальные патогенные микроорганизмы и убедиться в том, что, выбранный дезинфектант активен в отношении этих микроорганизмов. Поскольку химические дезинфектанты не обладают высокой проникающей способностью, микроорганизмы в трещинах, царапинах и других неровностях поверхности, внутри минеральных загрязнений могут быть не полностью уничтожены после обработки. Чтобы действие химических дезинфектантов было эффективно, поверхность перед обработкой должна быть тщательно очищена.

Эффективность обработки зависит от ряда физико-химических факторов:

Идеальный дезинфектант должен обладать следующими свойствами

К сожалению, идеальное дезинфицирующее средство, удовлетворяющее одновременно всем выше перечисленным параметрам пока не создано. На практике следует выбирать дезинфектант с высокой биологической активностью против микроорганизмов, которые есть или теоретически могут появиться на предприятии. От правильного выбора дезинфицирующего средства и соблюдения санитарно-гигиенических правил обработки поверхностей и оборудования будет зависеть безопасность произведенных продуктов питания.

Классификация химических дезинфицирующих веществ.

Обычно химические дезинфицирующие вещества классифицируют по типу биологически-активного вещества, входящего в его состав.

Хлор-содержащие дезинфицирующие средства.

Жидким хлором называют раствор гипохлорита натрия в воде (NaOCl), это наиболее распространенная форма дезинфицирующего средства на основе хлора. Следует отметить, что хлорноватистая кислота в 80 раз активнее в качестве дезинфицирующего агента, чем гипохлорит ион. Считается, что механизм антимикробного действия хлорсодержащих соединений заключается в окислении аминокислот мембраны клетки, разрушении мембраны, прерывании синтеза протеина, ингибировании поглощения кислорода клетки и т.д. Некоторые соединения хлорамина более активны против ряда микроорганизмов, чем гипохлориты. Например, дихлороизоцианурат натрия более активен, чем гипохлорит натрия против таких бактерий, как E.coli, S.aureus и некоторых других.

В последние годы возрос интерес к дезинфицирующим средствам на основе диоксида хлора (ClO2). Диоксид хлора в 2.5 раза активнее, чем гипохлорит натрия в качестве окислителя. Диоксид хлора наиболее активен при рН=8.5.

Один из способов получения диоксида хлора можно представить следующим образом:

5NaClO2 + 4HCl → 4ClO2 + 5NaCl + 2H2O

NaOCl + HCl → NaCl + HOCl

HOCl + 2NaClO2 → ClO2 + 2NaCl + H2O

Используя эти химические реакции, можно непосредственно в пенной пушке или пеногенераторе получать пену, содержащую 5 ppm диоксида хлора. Диоксид хлора активен против широкого спектра микроорганизмов, в том числе спорообразующие бактерии и вирусы. Его действие на микроорганизмы заключается в ингибировании воспроизведения микроорганизмов, поскольку диоксид хлора является сильным окислителем.

Когда хлорсодержащие соединения используют для обработки поверхностей, уничтожаются клетки вегетативных и спорообразующих бактерий. Вегетативные клетки уничтожить легче, чем споры Clostridium, которые в свою очередь легче уничтожить, чем споры Bacillius. Хлорсодержащие соединения в концентрации 50 ppm обладают слабой активностью в отношении Listeria monocytogenes, концентрации выше 50 ppm хлорсодержащие соединения эффективны в отношении этого патогенного микроорганизма. В целом эффективность хлорсодержащих соединений возрастает с увеличением концентрации и температуры раствора и понижением значения pH. Следует отметить, что с увеличением температуры увеличивается и скорость коррозии металлов, если обрабатывается металлическая поверхность.

К достоинствам хлорсодержащих соединений следует отнести:

Хлорсодержащие соединения обладают меньшей коррозионной способностью, чем жидкий хлор.

К недостаткам хлорсодержащих соединений следует отнести:

Четвертичные аммониевые соединения.

Четвертичные аммониевые соединения часто используют для обработки полов, стен, мебели и оборудования. Эти соединения являются поверхностно-активными веществами и обладают хорошей смачивающей способностью. Невысокая моющая способность четвертичных аммониевых соединений при великолепной антимикробной активности предопределило их использование в качестве дезинфицирующих средств. Например, четвертичные аммониевые соединения обладают высокой активностью против L.monocytogenes и плесневых грибов.

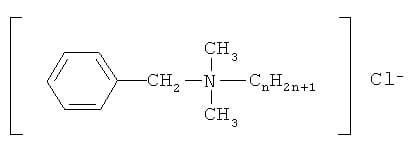

В четвертичных аммониевых соединениях азот, соединенный с четырьмя органическими радикалами имеет положительный заряд:

К преимуществам дезинфектантов на основе четвертичных аммониевых солей следует отнести – бесцветность и отсутствие запаха, стабильность в присутствии органических веществ, отсутствие коррозии металлов, стабильность в широком интервале температур, отсутствие кожно-раздражающего действия, эффективность при высоких значениях pH, высокая активность в отношении плесневых грибов, отсутствие токсичности.

К недостаткам четвертичных аммониевых оснований следует отнести потерю активности в присутствии анионных ПАВ, пленкообразование на пищевом оборудовании и поверхностях, а также слабую активность в отношении грам-отрицательных бактерий за исключением Salmonella и E.coli. Активность в отношении грам-отрицательных бактерий усиливают, комбинируя четвертичные аммониевые соли с другими дезинфицирующими агентами.

Рабочие растворы средства обладают стабильностью в жёсткой воде, а также не теряет активности при наличии на поверхности органических загрязнений и остаточных количеств ПАВ. На практике это означает: если предварительная очистка поверхности проведена не очень тщательно, эффективность дезинфектанта не снижается. Рабочие растворы средство обладают активностью против грамположительных и грамотрицательных бактерий, дрожжеподобных грибов и дрожжей — специфической микрофлоры предприятий пищевой промышленности и общественного питания. Средство не проявляет коррозионную активность, т.е. не повреждает объекты и поверхности из любых материалов. Обладают широкой областью применения: можно обеззараживать всё — от яичной скорлупы до мусоровозов. Обладает моющей способностью и высокой стабильность растворов при хранении.

Дезинфектанты на основе кислот

Дезинфицирующие вещества на основе кислот считаются токсикологически безопасными и биологически активными. Их используют в ополаскивающих и дезинфицирующих составах. Чаще всего используют органические кислоты, такие как уксусная, надуксусная, молочная, пропионовая и муравьиная. Присутствие кислот в ополаскивающих составах позволяет нейтрализовать и удалить остатки щелочных моющих и дезинфицирующих веществ. Действие кислотосодержащих дезинфицирующих веществ основано на взаимодействии и разрушении мембраны клетки. Появление технологий автоматической мойки, в которых последнюю стадию ополаскивания желательно комбинировать с дезинфекцией, вызвало появление большого количества дезинфицирующих продуктов на основе кислот. Эти продукты, как правило, используют в заключительной стадии обработки оборудования – ополаскивания и дезинфекции, после чего оборудование оставляют на ночь с минимальным риском микробного обсеменения. Требования к таким продуктам – отсутствие коррозионной способности по отношению к металлам.

На активность дезинфицирующих веществ на основе кислот может повлиять изменение pH среды, pH Надуксусную кислоту (НУК) в качестве действующего вещества содержат дезинфицирующие средства ХИМИТЕКПОЛИДЕЗ®-СУПЕР и ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-DRY. Оба высокоэффективны при низких концентрациях, работают в воде любой степени жёсткости, обладают отбеливающими свойствами, применяются в различных областях. ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР жидкий концентрированный продукт, широко используется на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности после мойки для дезинфекции всех кислотостойких поверхностей. Средство эффективно в малых концентрациях – от 0,2%, не требует ротации. Средство разрешено для дезинфекции не только поверхностей, но и продуктов питания: овощного сырьё, зелени, скорлупы яиц и тушек птиц.

ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-DRY отличается от средства ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ®-СУПЕР тем, что выпускается в форме порошка, при растворении которого в воде происходит реакция образования НУК, при этом раствор обладает нейтральным рН (7,0-8,5) и не имеет резкого химического запаха. Он не оказывает коррозионного воздействия на металлические поверхности. Средство не имеет побочных эффектов в форме фиксации белковых загрязнений и развития резистентности у микроорганизмов. Безопасно и экологично. Дополнительным свойством этого дезинфектанта является хорошая моющая способность за счет содержащихся в составе ПАВ, что позволяет добиться высокой степени чистоты обрабатываемых поверхностей.

Перекись водорода часто используют в комбинации с другими дезинфицирующими веществами, например, надуксусной кислотой или четвертичными аммониевыми соединениями.

Дезинфектанты на основе спиртов.

В целя дезинфекции наиболее часто используют три спирта- этиловый, изопропиловый и n-пропиловый, последний, в основном, используется в Европе. Дезинфицирующие агенты на основе спиртов проявляют максимальную эффективность в интервале концентраций 60-70%. Концентрации дезинфицирующего агента, необходимые для инактивации патогенных микроорганизмов выше, чем концентрации хлор- содержащих, четвертичных аммониевых солей и кислотосодержащих дезинфицирующих агентов. Спорообразующие микроорганизмы в достаточной степени устойчивы к действию спиртов, однако обработка спиртосодержащими растворами при концентрации спирта 70% и 65ºС инактивирует споры, например споры Bacillus subtilis. Обработка спиртосодержащими дезинфектантами дороже, чем продуктами других химических классов, поэтому их не используют для полной обработки поверхностей или оборудования. В основном, такими составами обрабатывают небольшие малодоступные участки оборудования и поверхностей. Кроме того, составы на основе спиртов используют для дезинфекции рук персонала.

Для проведения экспресс-дезинфекции небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей компания НПФ Химитек разработала и выпускает дезинфицирующее средство ХИМИТЕК ПОЛИДЕЗ-ЭКСПРЕСС. В качестве действующего вещества продукт содержит изопропиловый и пропиловый спирты, обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, дрожжеподобных грибов и дрожжей. Помимо всего продукт готов к использованию, имеет удобную упаковку и не требует смывания. Обладает стабильностью микробиологической активности при хранении, низкой токсичностью.

Дезинфектанты на основе альдегидов.

Наиболее известными дезинфицирующими агентами этого класса являются глютаровый альдегид и формальдегид. Альдегиды активны в отношении бактерий, вирусов, плесневых грибов и спор. Однако этот класс соединений очень быстро инактивируется протеинами, поэтому для достижения необходимого эффекта дезинфекции поверхность должна быть предварительно тщательно очищена. Известно, что глютаровый альдегид вызывает сильную денатурацию белка и потому, в случае некачественной очистки, фиксирует загрязнения на обрабатываемой поверхности.

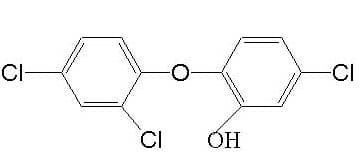

Механизм действия триклозана на бактериальную клетку считается до конца не установленным. Предполагается, что триклозан блокирует биосинтез липидов путем специфического ингибирования фермента еноил-ацил-преносящий белок-редуктазы.

Группа бигуанидинов представлена хлоргексидином, алексидином и полимерными бигуанидинами. Хлоргексидин один из наиболее используемых антисептиков для обработки рук, в концентрации 0.0001 мг/л он является бактериостатиком. В концентрации 0.002 мг/л – бактерицидом с широким спектром действия. Активность хлоргексидина зависит от pH среды, в щелочной среде она выше, чем в кислой среде. Его активность заметно снижается в присутствии органических веществ. При концентрации выше 0.005 мг/л и температуре 70º С хлоргексидин проявляет активность в отношении спорообразующих бактерий, хотя действует, в основном, как бактериостатик. Полимерные бигуанидины нашли применение в пищевой промышленности, в медицине, в санитарной обработке бассейнов.

Таблица 3.Основные дезинфицирующие вещества.

Гинекологический мазок «на флору»: на что смотреть, и как понять

Большинству женщин мазок «на флору» знаком, как самый «простой» гинекологический анализ. Однако исследование куда «полезнее», чем может казаться. И всего несколько (а то и одно) отклонений способны подсветить значимые проблемы, еще до появления каких-либо симптомов. Так как же понять полученные результаты? Рассказываем по пунктам.

1. Эпителий

Как известно, любой живой объект в природе имеет ограниченный срок жизни, по истечении которого он погибает «от старости».

Эпителий в гинекологическом мазке – это и есть слущенные «старые» клетки слизистой оболочки влагалища, цервикального или уретры (в зависимости от оцениваемого локуса). Которые могут присутствовать в материале в умеренных количествах.

Превышение нормативных пределов («много» или «обильно») может указывать на:

Уменьшение или отсутствие эпителия в мазке – на атрофические изменения, недостаток эстрадиола или избыток андрогенов.

Кроме того, ввиду зависимости эпителия от уровня половых гормонов, его количество в материале может сильно меняться в зависимости от дня цикла, начиная с единичного «в поле зрения» в самом начале – до умеренного и даже большого количества ближе к овуляции и во время нее.

А появление в мазке так называемых «ключевых клеток» (эпителий, «облепленный» мелкими кокковыми бактериями) – является маркером бактериального вагиноза.

2. Лейкоциты

«Норма» лейкоцитов в мазке также сильно зависит от стадии цикла и уровня половых гормонов, а также исследуемого локуса.

Так, за «максимум» для:

Повышение показателя – очевидно, свидетельствует о воспалении, а полное отсутствие может иметь место в норме в самом начале цикла.

Слизь

Результат «отсутствует», «мало» или «умеренно» для этого показателя является нормой, что тоже связано с индивидуальными особенностями гормонального фона и циклом.

А вот «много» слизи в мазке – может свидетельствовать о том, что мазок взят в середине цикла, дисбиотических изменениях или избытке эстрогенов. Поэтому требует внимания специалиста или, как минимум, контроля в динамике.

Флора

Преобладающей флорой женских половых путей в норме у женщин репродуктивного возраста, как известно, являются лактобактерии (или палочки Дедерлейна). Количество которых может быть от умеренного до обильного, в том зависимости, в том числе, от фазы менструального цикла.

Патологические элементы

Присутствия мицелия грибов, трихомонад, диплококков (в том числе и возбудитель гонореи), лептотрикса, мобилункуса и прочих патогенных микроорганизмов в нормальном мазке не допускается, даже в минимальном количестве. А их выявление – серьезный повод незамедлительно обратиться за лечением.

Споровая микрофлора что это

Споры – форма покоящихся грамположительных бактерий. Споры образуются при неблагоприятных условиях существования бактерий (высушивание, дефицит питательных веществ и др.). При этом внутри одной бактерии образуется одна спора. Образование спор способствует сохранению вида и не является способом размножения. Спорообразующие палочковидные аэробные бактерии, у которых размер споры не превышает диаметр клетки, называются бациллами. Спорообразующие палочковидные анаэробные бактерии, у которых размер споры превышает размер бактериальной клетки, называются клостридиями.

Схема образования споры (по Г.Шлегелю). А и Б – образование септы. В и Г – окружение протопласта споры мембраной материнской клетки. Д – формирование кортекса и оболочек споры. Е – схема строения зрелой споры: 1 – цитоплазма с нуклеоидом; 2 – ЦМ споры; 3 – клеточная стенка споры; 4 – кортекс; 5 – внутренняя оболочка споры; 6 – наружная оболочка споры; 7 – экзоспориум.

Процесс спорообразования (споруляция) проходит ряд стадий. Вначале на одном из полюсов бактериальной клетки происходит конденсация нуклеоида и отделение его за счет образования септы. Затем ЦПМ начинает обрастать образовавшийся протопласт споры и возникает складка, состоящая из двух слоев ЦПМ, позднее они сливаются, в результате образовавшаяся предспора оказывается окруженной двойной оболочкой. Между обращенными друг к другу мембранами образуется зародышевая стенка, кортекс, а также расположенные снаружи от мембран наружная и внутренняя оболочки.

Протопласт споры содержит ЦПМ, цитоплазму, хромосому, все компоненты белоксинтезирующей системы и анаэробной энергообразующей системы. Стенка споры непосредственно окружает внутреннюю мембрану и представлена пептидогликаном, из которого формируется клеточная стенка прорастающей клетки. Кортекс – самый толстый слой оболочки споры, чувствительный к лизоциму. Оболочка споры построена из кератиноподобного белка. Плохая проницаемость ее определяет высокую устойчивость споры к действию различных химических веществ. Экзоспорий – липопротеиновая оболочка, содержащая немного углеводов. В состав споры входит дипиколиновая кислота, обусловливающая термоустойчивость споры. Затем вегетативная часть клетки отмирает, и спора сохраняется во внешней среде в течение длительных сроков.

Clostridium tetani. Электронная микроскопия. Стадии образования споры. Н – нуклеоид; СО – споровая оболочка; СПР – спорангий. Х80000.«Авакян А.А., Кац Л.Н., Павлова И.Б. Атлас анатомии бактерий, патогенных для человека и животных. М «Медицина».-1972.-183 с.»

Способность ряда патогенных бактерий образовывать длительно сохраняющиеся во внешней среде споры, обладающие высокой термоустойчивостью, обусловлена низким содержанием воды, повышенной концентрацией кальция, структурой и химическим составом ее оболочки.

В благоприятных условиях споры прорастают, проходя три последовательные стадии: активацию, инициацию, прорастание. При этом из одной споры образуется одна бактерия. Прорастание споры происходит в течение 4-5 ч, в то время как образование споры продолжается 18-20 ч.

Спорообразование, форма и расположение спор в клетке (вегетативной) является видовым свойством бактерии, что позволяет отличать их друг от друга. Форма спор может быть овальной, шаровидной, расположение в клетке – терминальное, т.е. на конце палочки (возбудитель столбняка), субтерминальное – ближе к концу палочки (возбудитель ботулизма) и центральное (сибиреязвенная бацилла).

Споры можно выявить при обычном окрашивании бактериальной клетки в виде не окрашенной области внутри бактериальной клетки и по методу Ожешко.

Споровые аэробы рода Bacillus — значимые микроорганизмы порчи для молочных продуктов

Аэробные спорообразующие бактерии рода Bacillus составляют довольно обширную группу микроорганизмов.

Они широко распространены в природе и играют большую роль в разнообразных биологических процессах. Спорообразующие бактерии распространены повсеместно — в воздухе, водоемах, на растительных и животных остатках и других естественных субстратах. Большинство видов спорообразующих бактерий обитает в почве.

По современным представлениям аэробные спорообразующие бактерии или бациллы объединяются в отдельный род Bacillus. Этот род, включающий много разнообразных видов, имеет ряд характерных особенностей и отличается от других бактериальных организмов комплексом морфолого-физиологических признаков, из которых наиболее важными являются палочковидная форма клеток, способность образовывать эндоспоры, потребность в свободном кислороде для роста. Большинство видов является грамположительными бактериями. Оптимальная температура роста варьируется в пределах 30–40 °C. Встречаются виды, развивающиеся при температуре ниже 12 °C и выше 50 °C.

Благодаря способности образовывать споры, обладающие большой устойчивостью к внешним воздействиям, спорообразующие бактерии остаются жизнеспособными при самых неблагоприятных условиях. Эти формы микроорганизмов выдерживают резкие колебания температуры, отсутствие влаги и воздуха, действие различных химических соединений, обычно губительно влияющих на живые организмы. Таким образом, спороносные бактерии имеют по сравнению с другими формами микробов большие возможности приспосабливаться к тем или другим условиям среды.

Спорообразующие бактерии представляют собой основной фактор биологического разрушения пищевых продуктов и различных других материалов. Борьба с ними является одной из главных практических задач в консервной промышленности и во многих других процессах хранения и переработки сельскохозяйственных и пищевых продуктов, в том числе молочных.

В молоко и молочные продукты споровые аэробные микроорганизмы попадают из почвы, кормов, воды, воздуха и оборудования. Их количество остается без изменения после пастеризации молока.

При производстве ряда продуктов, в технологическом процессе которых заложено концентрирование сухих веществ молока (сыры, сгущенные и сухие молочные продукты), происходит увеличение количества бактериальных клеток споровых микроорганизмов за счет их концентрации. Для плавленых сыров и молокосодержащих продуктов, в рецептуре которых используются разнообразные молочные и немолочные компоненты и высокотемпературная обработка сырья (пастеризация или плавление), споровая микрофлора становится подавляющей. Так, в плавленых сырах ее количество может превышать 70 % от общего количества микроорганизмов в продукте. В сухом молоке споровые микроорганизмы являются, вместе с термостойкими кокковыми формами, основной микрофлорой в бактериальном пейзаже.

Для молока и молочных продуктов споровые аэробные микроорганизмы являются микрофлорой порчи. Сильные протеолитические и липолитические системы микроорганизмов приводят к порокам вкуса (горький, прогорклый, неспецифический) и снижению хранимоспособности продуктов.

Для молочных продуктов споровые аэробные микроорганизмы не являются санитарно-показательными, поэтому не нормируются и не подлежат обязательному контролю в условиях производственных лабораторий. Однако при появлении ряда характерных пороков вкуса и внешнего вида молочных продуктов и снижении хранимоспособности рекомендуется в порядке усиленного контроля делать посевы 2–4 разведения продукта (после прогрева при 70–80 °С в течение 20–10 мин для уничтожения вегетативных клеток) на среду КМАФАнМ и проводить подсчет и анализ образовавшихся поверхностных колоний через 72 ч культивирования при 30 °С. Обнаружение более 103–104 КОЕ в 1 г или 1 мл продукта спор аэробных бактерий свидетельствует о том, что молоко получено от маститных животных, либо существенно обсеменено спорами данных микроорганизмов за счет низкого уровня санитарии при его получении, транспортировании или в процессе переработки.

Однако до настоящего времени влияние споровых аэробных микроорганизмов на качество и хранимоспособность молочных продуктов, в частности сыра, масла и плавленых сыров, считалось незначительным в связи с отсутствием в данных продуктах свободного кислорода и использования низкотемпературных режимов хранения. НИР, проводимые в отделе микробиологии ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии в последние годы, позволят установить возможность развития данной группы микроорганизмов в продуктах сыроделия и маслоделия и определить степень возникающих рисков. Часть полученных материалов представлена ниже.

Для установления степени влияния температур пастеризации на общее количество клеток споровых аэробов и количество спор, активизацию процесса прорастания спор после температурного воздействия и способность клеток реактивироваться после термошока в молоко вносили разное количество клеток тест-культуры B. subtilis, затем подвергали пастеризации при разных режимах и оставляли при 8–10 °С на 24 ч для реактивации.

Независимо от температурных режимов пастеризации и уровня исходной обсемененности общее количество клеток, включая споры и вегетативные клетки, не снижается, а через 24 ч выдержки после пастеризации при 8–10 °С также остается неизменным. Однако вопреки имеющимся в литературе данным в рамках данного эксперимента не наблюдалось эффекта тепловой активации процесса прорастания спор.

Таким образом, можно предположить, что споровые аэробные микроорганизмы, попавшие в исходное сырье до пастеризации, полностью сохраняются и переходят в продукт. Для выявления возможности споровым аэробным микроорганизмам развиваться в анаэробных условиях была проведена серия экспериментов по культивированию тест-культур двух видов B. subtilis и B. megaterium на разных питательных средах в анаэростатах в условиях глубокого вакуума.

Споровые аэробы в анаэробных условиях на среде СДА, богатой питательными веществами, дают рост, но выявляемость клеток на порядок ниже, чем на среде КМАФАнМ в аэробных условиях. В аэробных условиях B. subtilis на среде КМАФАнМ имеет вид крупных поверхностных колоний бежевого цвета с неровным ползущим краем и глубинных крупных полупрозрачных колоний также с неровным краем. В анаэробных условиях на среде СДА тест-культура B. subtilis образует колонии в виде мелких, глубинных лодочек и дисков или небольшие поверхностные круглые с неровным краем, белого и розового цветов, цвет среды вокруг колоний не изменяет. Следовательно, можно сделать вывод, что исследованные культуры рода Bacillus способны развиваться в отсутствии кислорода, а, значит, относятся к факультативно анаэробным микроорганизмам.

В анаэробных условиях споровые аэробы на среде ЛАССА, не содержащей никаких источников углеводного питания, кроме лактата кальция, не дают видимого роста, что говорит о том, что для их развития, прежде всего, необходимы питательные вещества, в частности источники углеводного питания. Именно не отсутствие кислорода, а недостаточное количество углеводов может быть лимитирующим фактором их развития в масле и сырах.

Возможность или не возможность проявлять психротрофные свойства споровыми аэробными микроорганизмами в условиях холодильного хранения и являться причиной появления органолептических пороков, снижения качества и хранимоспособности молочных продуктов исследовали, обсеменяя стерильное молоко B. megaterium и выдерживая при температурах 30 и 10 °С. Контроль проводили по органолептическим показателям.

В результате проведенных исследований установлено, что бациллы могут развиваться при холодильных температурах хранения, изменяя органолептические характеристики продукта. При оптимальных температурах развития споровые аэробы в молоке дают специфический привкус, вяжущий вкус, запах порченых фруктов, дрожжевой привкус, полынную и хинную горечь, изменение цвета. Прогорклость не выявлена, так как эксперименты проводили на обезжиренном молоке. В условиях холодильного хранения процессы порчи идут аналогично, но значительно медленнее.

Таким образом, в результате проведенных исследований было подтверждено заключение о том, что споровые аэробные микроорганизмы являются значимыми микроорганизмами порчи для молочных продуктов. Основной источник их попадания в молоко — первичное обсеменение с объектов окружающей среды, кормов, из почвы. Пастеризация не снижает уровень исходного обсеменения, а анаэробные условия и низкие температуры хранения задерживают, но не предотвращают развитие данной группы микроорганизмов. Отсутствие источников углеводного питания является фактором, предотвращающим развитие споровых аэробных микроорганизмов рода Bacillus.

Г. Свириденко, Т. Комарова ГНУ ВНИИМС Россельхозакадемии, г. Углич