спазм крикофарингеальной мышцы что это

Крикофарингеальная ахалазия

Крикофарингеальная ахалазия – это нарушение расслабления сфинктера преддверия пищевода (спазм и стеноз). Может возникать при нарушении расслабления мышц, асинхронного расслабления или сохраняющейся мышечной щели (халазия). Заболеванне может быть врожденным или возникнуть в любом возрасте. Это редкое заболевание у собак.

Причины дисфагии может быть:

При нарушении координации некоторое количество корма может проходить в пищевод, в то время как при ахалазии поступление корма в пищевод невозможно. Пища удерживается в глотке, вызывая асфиксию и позывы на рвоту.

Клиническая диагностика

Крикофарингеальной ахалазией обычно болеют собаки до годовалого возраста, часто при отъеме, когда в диету вводят твердую пищу. Возникают проблемы в глотании как твердой пищи, так и жидкостей, и животное плохо набирает вес.

Диагностику затрудняет наличие разных типов дисфагии, а одни лишь рентгеновские снимки не дают достаточной информации. Единственным удовлетворительным методом диагностики заболевания является использование корма в оболочке из бария и последующая флюороскопия для наблюдения процесса глотания. Таким способом обычно выявляют фактическую локализацию причины дефекта глотания и, в частности, дифференцируют фарингеальную и крикофарингеальную дисфункции.

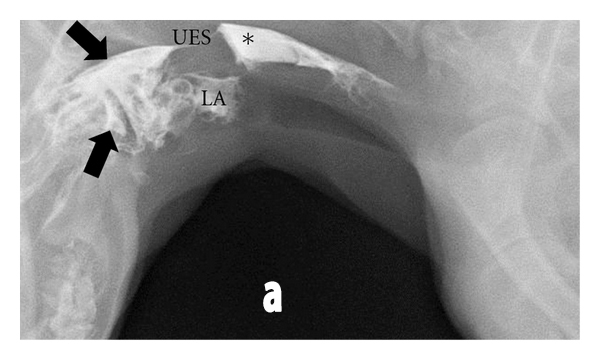

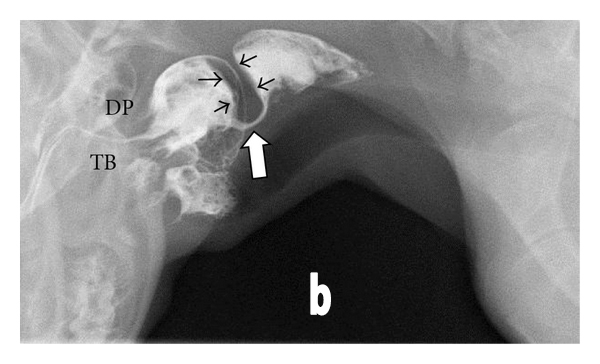

Рентгенограмма собаки (такса в возрасте 6 мес.) с крикофарингеальнной ахалазией (https://www.hindawi.com/archive/2012/238505/fig8/):

Рисунок а — Снимок сделан до начала проглатывания бария (задавался с помощью шприца). Среднее количество бария присутствует в ротовой полости (черные стрелки). Некоторое количество бария присутствует в проксимальном пищеводе из-за глотания (*). Аспирированный барий также наблюдается в гортани (LA) и проксимальной трахеи. UES — верхний сфинктер пищевода.

Рисунок b — Дорсальная глоточная стенка (DP) сильно сужена вентрально из-за соединения с основанием языка (TB). Прохождение бария затрудненно из-за гипертрофированной крикофарингеальнной (перстнеглоточной) мышцы (черные стрелки). Верхний сфинктер пищевода (белая стрелка) пытается открыться в координации с глотательным движением, но диаметр просвета слишком узкий.

Рисунок c — После того, как барий проходит через верхний сфинктер пищевода (UES) и акт глотания завершен, в ротовой полости остается небольшое количество бария.

Лечение

При крикофарингеальной ахалазии лечением является хирургический разрез мышц, позволяющий пищевому комку попасть в пищевод в результате сокращения мышц глотки.

Лечебное питание в данном случае — частое кормление небольшими порциями пищи, мягкой или жидкой консистенции. Однако маловероятно, что это окажет хороший эффект при отсутствии другого лечения или при длительном лечении заболевания.

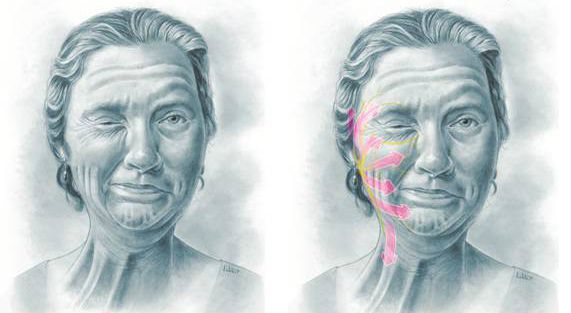

Лицевой гемиспазм

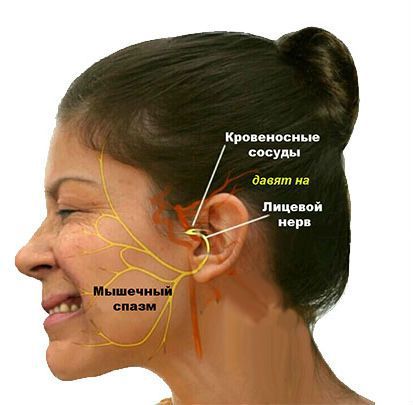

Лицевой гемиспазм (гемифациальный спазм, болезнь Бриссо) – симптомокомплекс односторонней гиперактивной дисфункции лицевого нерва, развивающийся вследствие компрессии корешка лицевого нерва в зоне его выхода из ствола головного мозга. Для него характерно появление умеренных и непостоянных безболезненных судорог (тонических либо клонических) в круговой мышце глаза, постепенно прогрессирующих по частоте возникновения и силе сокращений с постепенным вовлечением всей мимической мускулатуры. Длительность приступа может достигать нескольких часов. По мере развития заболевания на половине лица появляется тоническая полумаска: сужение глазной щели, подтягивание носогубной складки, напряжение подкожной мышцы шеи. Иногда приступ прерывается при надавливании на надбровную дугу или другую часть лица. Выделяют типичный гемифациальный спазм (начинается в круговой мышце глаза и далее вовлекается вся нижележащая мимическая мускулатура половины лица) и атипичный (начинается с мышц щеки и постепенно вовлекает всю вышележащую мимическую мускулатуру). Гемиспазм может сочетаться с невралгией тройничного нерва, возможно одностороннее нарушение функции слухового нерва.

Распространенность заболевания – 8 пациентов с гемифациальным спазмом на 1 млн. населения. В 2 раза чаще болеют женщины.

Патогенез

Обычно причиной подергивания мышц лица является компрессия корешка лицевого нерва сосудом. Чаще это передняя нижняя мозжечковая артерия, реже – другие внутричерепные артерии. В единичных случаях возможна компрессия сосудистыми мальформациями или венами. При гемифациальном спазме сосуд компримирует комплекс лицевого и слухового нерва. Редкой причиной гемифациального спазма считаются доброкачественные опухоли или кисты мосто-мозжечкового угла, рассеянный склероз, рубцово-спаечный процесс различного генеза, костные деформации пирамиды височной кости. Ещё более редкой причиной гемифациального спазма является мальформация Киари.

Диагностика

Диагноз гемифациального спазма ставится на основании жалоб больного и клинической картины заболевания. Гемифациальный спазм начинается обычно с нижнего века на одной стороне лица, по мере развития болезни постепенно распространяется на мышцы щеки, подбородка и шеи; вначале заболевания судороги имеют клонический, затем приобретают тонико-клонический характер.

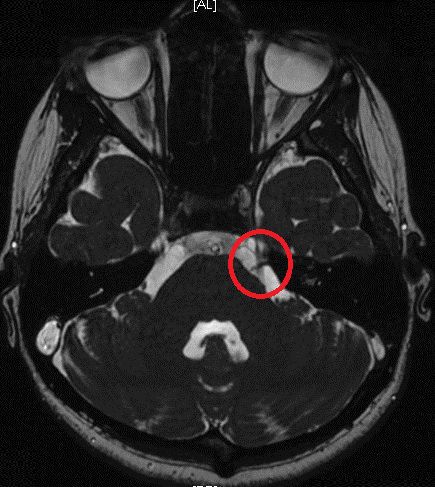

Значение инструментальных методов исследования незначительно, и позволяет лишь исключить или подтвердить наличие объемного образования мосто-мозжечкового угла: области в полости черепа, где и располагается корешок лицевого нерва. МРТ позволяет выявить близкое расположение сосуда и лицевого нерва, при этом нейро-васкулярный конфликт у больных, страдающих лицевым гемиспазмом выявляется не всегда.

Лечение

Традиционно применяются сосудистые и противосудорожные препараты, эффект от приёма которых отмечается примерно у 20% пациентов.

В дебюте заболевания многие возможно проведение курсов иглорефлексотерапии, которые в некоторых случаях дают кратковременный положительный эффект.

В последнее время все большую распространенность получает симптоматическое лечение путем регулярного (2-3 раза в год) введения в мышцы лица ботулотоксина. Лечебный эффект инъекций ботулотоксина разной степени выраженности сохраняется до 18 недель, поэтому пациентам необходимо их повторять. При этом интервалы времени между инъекциями, во время которых подергивания мышц лица отсутствуют, могут постепенно уменьшаться.

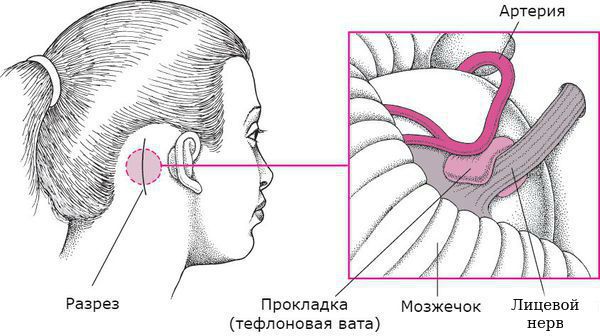

При неэффективности консервативного лечения гемифациального спазма применяется хирургическое лечение: васкулярная декомпрессия корешка лицевого нерва с использованием микрохирургической техники, которая в большинстве случаев позволяет устранить причину заболевания и достичь значительного облегчения симптомов или выздоровления.

Гемифациальный спазм (лицевой гемиспазм)

Гемифациальный спазм (лицевой гемиспазм)

Клонические движения постепенно прогрессируют до устойчивых тонических сокращений вовлеченных мышц. Хроническое раздражение лицевого нерва или ядра(что считается основной причиной гемифациального спазма) может возникать из-за различных причин.

Мускулатура лица подвержена таким же двигательным расстройствам, как и мышцы конечностей или туловища. Миоклонус, дистония и другие двигательные нарушения проявляются в виде конкретных синдромов в лицевой мускулатуре. Четкое понимание механизма развития нарушений позволяет провести правильную диагностику и подобрать адекватное лечение.

Причины гемифациального спазма включают: компрессию сосудов, компрессию нерва объемными образованиями, поражения ствола мозга при инсульте или рассеянном склерозе и вторичные причины, такие как травма или паралич Белла.

Хотя существуют различные методы лечения черепно-лицевых двигательных расстройств, хемоденервация с помощь ботулинического токсина оказалась очень эффективной для лечения этих расстройств, превосходя в некоторых случаях, как медикаментозное лечение, так и хирургическое лечение.

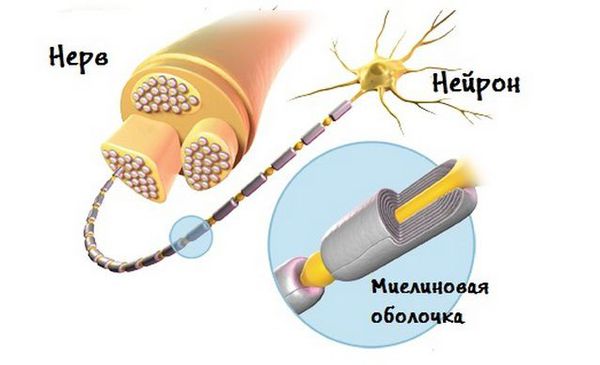

Раздражение ядра лицевого нерва, как полагают, приводит к повышенной возбудимости ядра, в то время как раздражение проксимального отдела нерва может привести к эфаптической трансмиссии в пределах лицевого нерва. Такой механизм объясняет ритмичные, непроизвольные миоклонические сокращения, которые наблюдаются при гемифациальном спазме.

Компрессионные повреждения (например, опухоль, артериовенозная мальформация, болезнь Педжета) и некомпрессионные поражения (например, инсульт, рассеянный склероз, базилярный менингит) могут проявляться гемифациальным спазмом. Большинство случаев гемифациального спазма, которые раньше считались идиопатическими, вероятно, были вызваны аномалией кровеносных сосудов и компрессией лицевого нерва в пределах мосто-мозжечкового угла.

Эпидемиология

Гемифациальный спазм встречается у людей разных рас с одинаковой частотой. Существует некоторое преобладание этого заболевания у женщин. Идиопатический гемифациальный спазм, как правило, развивается на пятом или шестом десятилетии жизни. Развитие гемифациального спазма у пациентов моложе 40 лет является необычным, и часто является симптомом неврологического заболевания (например, рассеянного склероза).

Симптомы

Непроизвольные движения мышц лица является единственным симптомом гемифациального спазма. Усталость, тревога или чтение могут ускорить движения. Спонтанный гемифациальный спазм проявляется лицевыми спазмами, которые представляют собой миоклонические судороги и аналогичны сегментарным миоклонусам, которые могут возникать и в других частях тела. Постпаралитический гемифациальный спазм, например после паралича Белла, проявляется как синкинезия лица и контрактура.

Существует ряд состояний похожих на гемифациальный спазм.

Спазм жевательной мышцы

Гемиспазм жевательной мышцы аналогичен гемифациальному спазму и возникает при раздражением моторного тройничного нерва. Это редкое состояние,представляющее собой сегментарный миоклонус, и проявляющееся односторонними непроизвольными сокращениями мышц,иннервируемых тройничным нервом (жевательных). Как и при гемифациальном спазме, гемиспазм жевательной мышцы хорошо лечится с помощью медикаментов и ботулинического токсина. Кроме того, есть свидетельства того, что в некоторых случаях может быть эффективно хирургическое лечение.

Миоклонические движения

Миоклонические движения в лицевой мускулатуре могут также возникать при поражениях головного мозга или ствола мозга. Они отличаются от гемифациального спазма распределением аномальных движений (более генерализованные, возможно, двусторонние), и могут быть диагностированы методами нейрофизиологии.Методы визуализации могут выявить более глубокие причины. Центральный миоклонус неплохо поддается противосудорожной терапии.

Оромандибулярная дистония

Ботулинотерапия наиболее эффективна при лечении оромандибулярной дистонии. Медикаменты также в определенной степени применяются для оромандибулярной дистонии.

Краниофациальный тремор

Краниофациальный тремор может быть ассоциирован с эссенциальным тремором, болезнью Паркинсона, дисфункцией щитовидной железы, нарушениями электролитного баланса. Это состояние редко возникает изолированно. Фокальные моторные приступы необходимо иногда отличить от других двигательных лицевых расстройств, в частности, гемифациального спазма. Постиктальная слабость и более активное вовлечение нижней части лица являются отличительными чертами фокальных моторных приступов.

Хорея лица

Фациальная хорея возникает в контексте системного двигательного расстройства (например, болезнь Хантингтона, хорея Сиденхема). Хорея является эпизодически возникающим комплексом движений без паттерна. Похожее состояние, спонтанная орофациальная дискинезия, возникает у пожилых людей без зубов. Как правило, установка протезов дает хороший эффект.

Тики

Тики лица представляют собой короткие, повторяющиеся, скоординированные самопроизвольные движения, сгруппированных мышц лица и шеи. Тики могут возникать физиологически или в связи с диффузной энцефалопатией. Некоторые лекарства (например, противосудорожные препараты, кофеин, метилфенидат, антипаркинсонические препараты) могут быть причиной тиков. Единичные, повторяющиеся, стереотипные движения являются характерными для тиков.

Миокимия лица

Фациальная миокимия проявляется червеобразными подергиваниями под кожей, часто с волнообразным распространением. Это состояние отличается от других аномальных движений лица характерными разрядами на ЭМГ, представляющими собой короткие, повторяющиеся всплески потенциалов двигательных единиц в диапазоне 2-60 Гц, с периодами молчания до нескольких секунд. Миокимия лица может возникнуть при любом процессе в стволе головного мозга. Большинство случаев миокимии лица идиопатические, и излечиваются самостоятельно в течение нескольких недель.

Диагностика

Ранние случаи гемифациального спазма иногда бывает трудно отличить от миокимии лица, тиков или миоклонусов причиной, которых могут быть патологические процессы в коре головного мозга или стволе. В таких случаях, наиболее ценным диагностическим методом служит нейрофизиологическое тестирование.

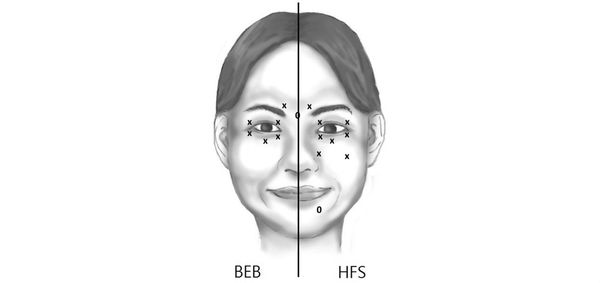

Широкая и вариабельная синкинезия при тестах на моргание и высокочастотные разряды на электромиографии (ЭМГ) с соответствующими клиническими проявлениями являются диагностическими критериями гемифациального спазма. Стимуляция одной ветви лицевого нерва может распространиться и вызвать реакцию в мышце, иннервируемой другой веткой. Синкинезия отсутствует при эссенциальном блефароспазме, дистонии или эпилепсии. Игольчатая миография показывает, нерегулярные, короткие, высокочастотные всплески потенциалов (150-400 Гц) моторных единиц, которые коррелируют с клинически наблюдаемыми движениями лица.

Методы визуализации

Магнитно-резонансная томография является методом диагностического выбора, когда есть необходимость исключить компрессионное воздействие. Ангиография церебральных сосудов,как правило,имеет небольшую ценность для диагностики гемифациального спазма. Эктазированные кровеносные сосуды редко идентифицируются, и эти находки (изменения) в сосудах бывает трудно коррелировать с воздействием на нерв. Выполнение ангиографии и / или магнитно-резонансной ангиографии, как правило, применяется для выполнения хирургической сосудистой декомпрессии.

Лечение

Для большинства пациентов с гемифациальным спазмом, методом выбора является введение ботулинического токсина под контролем электромиографии (ЭМГ). Хемоденервация безопасна и дает хороший лечебный эффект у большинства пациентов, особенно у тех, у кого есть устойчивые сокращения. Исчезновение спазмов происходит через 3-5 дней после инъекции и длится около 6 месяцев.

Лекарства, используемые в лечении гемифациального спазма включают карбамазепин и бензодиазепины (для некомпрессионных поражений). Карбамазепин, бензодиазепины, баклофен также могут быть использованы у пациентов, которые отказываются от инъекций ботулотоксина. Компрессионные повреждения необходимо лечить оперативными методами. Микроваскулярная хирургическая декомпрессии может быть эффективна для тех пациентов, которые не реагируют на инъекции ботулинического токсина.

Инъекции ботулинического токсина

Инъекции ботулинического токсина проводятся под контролем ЭМГ. Побочные эффекты инъекций токсина (например, асимметрия лица, птоз, слабость лицевых мышц), как правило, являются временными. Большинство пациентов отмечают хороший лечебный эффект от введения токсина. Медикаменты могут быть использованы в начале развития гемифациального спазма или у пациентов, которые отказываются от введения ботулинического токсина.

Из медикаментов наиболее эффективны такие препараты, как карбамазепин и бензодиазепины (например, клоназепам). Часто, эффективность лекарства снижается с течением времени, что требует более активного лечения.

Хирургическая декомпрессия применяется в случае наличия компрессионного воздействия на нерв.

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

СОДЕРЖАНИЕ

Признаки и симптомы

Физиология

Причины

Причины включают стресс и беспокойство. Остальные причины пока не ясны.

Состояние вегетативной нервной системы сохраняется даже после снятия первоначального стресса.

Субъект склонен к спазмам крико-глотки, когда, например, он становится болезненным при поедании пастообразной пищи, требующей большего очищения горла, такой как арахис, тыквенные семечки и другие орехи. Непрерывное глотание сопровождается спазмами, поскольку мозг интерпретирует это ощущение как что-то застрявшее.

Диагностика

Пациент часто неправильно понимает эти спазмы как рак из-за ощущения «комка в горле» ( Globus pharyngis ), которое является симптомом этого синдрома.

Все анатомические исследования могут показаться нормальными, несмотря на состояние. Эндоскопия горла может объективно подтвердить, что ничего не застряло, нет никаких повреждений или воспаления. При проглатывании бария можно не заметить гипертонус сфинктера, если этого не произошло во время обследования или если сфинктер все еще достаточно расслаблен для прохождения пищевого комка. Манометрия пищевода не может обнаружить любую ненормальную волну.

Состояние, как известно, временное. У некоторых людей она может исчезнуть сама по себе без лекарств. У других он может стагнировать или ухудшаться до тех пор, пока не будет оказана соответствующая медицинская помощь.

К врачам-специалистам следует обратиться в ЛОР и психиатр :

Существует лекарство от этого состояния, и ряд процедур может принести облегчение.

Лечение на основе лекарств

Типичное лечение, которое может быть назначено, начинается, например, с нидефипина (до тех пор, пока он приносит облегчение), бензодиазепина (максимум один месяц), который оказывает миорелаксирующее действие и может быть выбран для одновременного решения других сторон проблемы ( беспокойство, проблемы со сном) и хорошо переносимый антидепрессант, такой как эсциталопрам (достаточно долго, чтобы проблема не вернулась).

Правильные лекарства, скорее всего, требуют рецепта, более мягкие версии можно найти в качестве пищевых добавок, или если они достаточно помогают.

Процедуры, основанные на других факторах

Другие методы лечения

Что такое гемифациальный спазм (лицевой гемиспазм)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Кошкарёва Максима Александровича, невролога со стажем в 20 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Чаще всего встречается первичный гемифациальный спазм. Он возникает, когда корешок лицевого нерва в зоне выхода из ствола головного мозга сдавливается артериальным сосудом (передней или задней нижними мозжечковыми артериями, позвоночной или базилярной артериями, добавочной артерией). Компрессия (сдавление) нерва происходит из-за примыкания сосуда к нерву в связи с их близким расположением друг к другу.

К вторичному гемифациальному спазму могут приводить патологические процессы в области ядра и начальной части корешка лицевого нерва:

При некоторых заболеваниях гемифациальный спазм может предшествовать развитию невропатии лицевого нерва.

Симптомы гемифациального спазма

Гемифациальный спазм характеризуется повторяемостью клинических проявлений, носит пароксизмальный, т. е. приступообразный характер и проявляется одиночными или серийными, короткими, частыми мышечными подёргиваниями, наиболее выраженными в круговой мышце глаз. Многократно повторяясь, эти подёргивания переходят в тонический спазм (длительное напряжение) мимических мышц поражённой половины лица продолжительностью до нескольких секунд-минут. При этом отмечется зажмуривание (прищуривание) глаза (т. е. пациент не может видеть этим глазом), подтягивание угла рта вверх, сокращение мышц подбородка и подкожной мышцы шеи.

Болевой синдром не характерен. Могут быть синкинезии (содружественные подёргивания) на другой стороне лица. Между пароксизмами лицевых гиперкинезов (избыточных непроизвольных движений) отмечаются признаки гипертонуса вовлечённых мимических мышц: сужение глазной щели; углублённая, чётче контурирующая носогубная складка; приподнятый угол рта и крыло носа, обеднение мимики. В то же время при исследовании произвольной сократительной активности мимических мышц имеются субклинические признаки недостаточности ипсилатерального (на стороне поражения) лицевого нерва: симптом «ресниц» (когда при зажмуривании глаз на стороне поражения ресницы не погружаются в глазную щель и полностью видны), слабое оттягивание угла рта при оскале.

Периоды, свободные от гиперкинеза, обычно продолжаются не более нескольких минут, при этом нет пареза (ослабления) мышц, нарушения их электровозбудимости, боли. Пациентам не удаётся волевым усилием сдерживать подёргивания мышц лица. Для гемифациального спазма не характерны парадоксальные кинезии (нетипичные движения, которые были недоступны больному и вдруг совершаются свободно и быстро ), нет движений, способных прервать или предотвратить гиперкинез. Этим гемифациальный спазм отличается от другого расстройства двигательной активности — дистонии, которая характеризуется длительными или часто повторяющимися мышечными сокращениями. Лишь иногда приступ можно прервать при надавливании на надбровную дугу или другую часть лица.

В литературе описаны случаи вовлечения других черепных нервов: слухового или тройничного.

Симптомы при вовлечении слухового нерва:

Симптомы при вовлечении тройничного нерва:

Патогенез гемифациального спазма

Классификация и стадии развития гемифациального спазма

Принято выделять клинические формы гемифациального спазма:

Возникновение той или иной клинической формы ГФС зависит от уровня и степени компрессии, у каждого пациента клиника индивидуальная.

Осложнения гемифациального спазма

Диагностика гемифациального спазма

Алгоритм диагностики гемифациального спазма состоит из нескольких этапов.

Клиническая оценка — выявление синдрома гемифациального спазма и оценка его клинических характеристик. Проводится неврологом во время осмотра.

Инструментальное исследование — применение методов нейровизуальной (структурной) диагностики для уточнения варианта гемифациального спазма (первичный или вторичный). Выполняются КТ головного мозга, высокопольное (с магнитным полем 1,0-1,5 Тесла) или сверхвысокопольное (с магнитным полем 3,0 Тесла и выше) МРТ головного мозга, дающие более детализованные и высокоточные изображения. Дополнительно при МРТ могут применяться специальные режимы (FIESTA, 3D-T2-FSE, STIR), позволяющие уточнить наличие нейроваскулярного конфликта. При наличии или подозрении на сосудистую патологию проводят КТ-ангиографию, МР-ангиографию.

Лечение гемифациального спазма

При вторичных гемифациальных спазмах эффективным будет устранение причины (удаление опухоли, выключение из кровотока аневризмы, лечение основного заболевания и т. д.).

Лечение препаратом должно проводиться специалистами (неврологами, нейрохирургами), имеющими опыт в диагностике и лечении подобных состояний и прошедших подготовку по проведению лечения.

Прогноз. Профилактика

Специфической профилактики не существует. Для предупреждения заболевания и во избежание его рецидива следует проводить лечение фоновых сосудистых заболеваний, признанных факторами риска его развития — гипертонической болезни и атеросклероза.