сотовая подвижная электросвязь что это

Сотовая связь

Сотовая связь, сеть подвижной связи — один из видов мобильной радиосвязи, в основе которого лежит сотовая сеть. Ключевая особенность заключается в том, что общая зона покрытия делится на ячейки (соты), определяющиеся зонами покрытия отдельных базовых станций (БС). Соты частично перекрываются и вместе образуют сеть. На идеальной (ровной и без застройки) поверхности зона покрытия одной БС представляет собой круг, поэтому составленная из них сеть имеет вид сот с шестиугольными ячейками (сотами).

Сеть составляют разнесённые в пространстве приёмопередатчики, работающие в одном и том же частотном диапазоне, и коммутирующее оборудование, позволяющее определять текущее местоположение подвижных абонентов и обеспечивать непрерывность связи при перемещении абонента из зоны действия одного приёмопередатчика в зону действия другого.

Содержание

История

Первое использование подвижной телефонной радиосвязи в США относится к 1921 г.: полиция Детройта использовала одностороннюю диспетчерскую связь в диапазоне 2 МГц для передачи информации от центрального передатчика к приёмникам, установленным на автомашинах. В 1933 г. полиция Нью-Йорка начала использовать систему двусторонней подвижной телефонной радиосвязи также в диапазоне 2 МГц. В 1934 г. Федеральная комиссия связи США выделила для телефонной радиосвязи 4 канала в диапазоне 30—40 МГц, и в 1940 г. телефонной радиосвязью пользовались уже около 10 тысяч полицейских автомашин. Во всех этих системах использовалась амплитудная модуляция. Частотная модуляция начала применяться с 1940 г. и к 1946 г. полностью вытеснила амплитудную. Первый общественный подвижный радиотелефон появился в 1946 г. (Сент-Луис, США; фирма Bell Telephone Laboratories), в нём использовался диапазон 150 МГц. В 1955 г. начала работать 11-канальная система в диапазоне 150 МГц, а в 1956 г. — 12-канальная система в диапазоне 450 МГц. Обе эти системы были симплексными, и в них использовалась ручная коммутация. Автоматические дуплексные системы начали работать соответственно в 1964 г. (150 МГц) и в 1969 г. (450 МГц).

В СССР в 1957 г. московский инженер Л. И. Куприянович создал опытный образец носимого автоматического дуплексного мобильного радиотелефона ЛК-1 и базовую станцию к нему. Мобильный радиотелефон весил около трех килограммов и имел радиус действия 20—30 км. В 1958 году Куприянович создаёт усовершенствованные модели аппарата весом 0,5 кг и размером с папиросную коробку. В 1960-х гг. Христо Бочваров в Болгарии демонстрирует свой опытный образец карманного мобильного радиотелефона. На выставке «Интероргтехника-66» Болгария представляет комплект для организации местной мобильной связи из карманных мобильных телефонов РАТ-0,5 и АТРТ-0,5 и базовой станции РАТЦ-10, обеспечивающей подключение 10 абонентов.

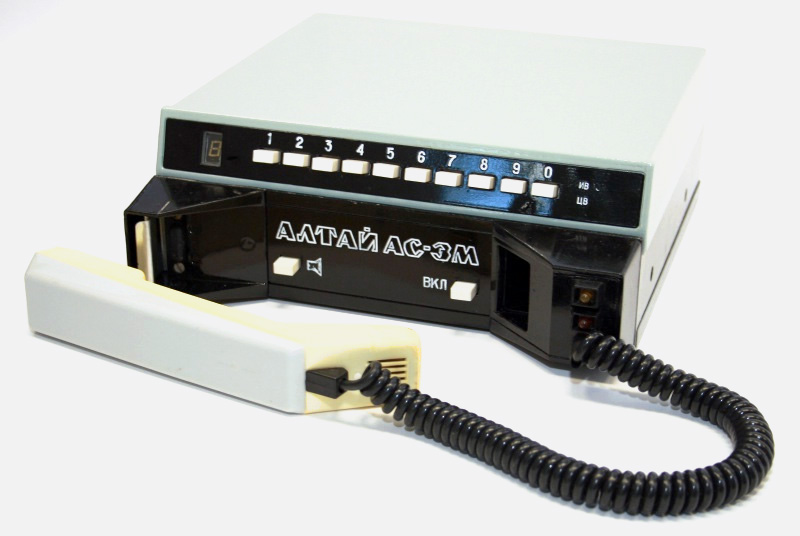

В конце 50-х гг в СССР начинается разработка системы автомобильного радиотелефона «Алтай», введённая в опытную эксплуатацию в 1963 г. Система «Алтай» первоначально работала на частоте 150 МГц. В 1970 г. система «Алтай» работала в 30 городах СССР и для неё был выделен диапазон 330 МГц.

Аналогичным образом, с естественными отличиями и в меньших масштабах, развивалась ситуация и в других странах. Так, в Норвегии общественная телефонная радиосвязь использовалась в качестве морской мобильной связи с 1931 г.; в 1955 г. в стране было 27 береговых радиостанций. Наземная мобильная связь начала развиваться после второй мировой войны в виде частных сетей с ручной коммутацией. Таким образом, к 1970 г. подвижная телефонная радиосвязь, с одной стороны, уже получила достаточно широкое распространение, но с другой — явно не успевала за быстро растущими потребностями, при ограниченном числе каналов в жёстко определённых полосах частот. Выход был найден в виде системы сотовой связи, что позволило резко увеличить ёмкость за счёт повторного использования частот в системе с ячеистой структурой.

Сотовые системы

Отдельные элементы системы сотовой связи существовали и раньше. В частности, некоторое подобие сотовой системы использовалось в 1949 г. в Детройте (США) диспетчерской службой такси — с повторным использованием частот в разных ячейках при ручном переключении каналов пользователями в оговорённых заранее местах. Однако архитектура той системы, которая сегодня известна как система сотовой связи, была изложена только в техническом докладе компании Bell System, представленном в Федеральную комиссию связи США в декабре 1971 года. С этого времени начинается развитие собственно сотовой связи.

В 1974 г. Федеральная комиссия связи США приняла решение о выделении для сотовой связи полосы частот в 40 МГц в диапазоне 800 МГц; в 1986 г. к ней было добавлено ещё 10 МГц в том же диапазоне. В 1978 г. в Чикаго начались испытания первой опытной системы сотовой связи на 2 тыс. абонентов. Поэтому 1978 год можно считать годом начала практического применения сотовой связи. Первая автоматическая коммерческая система сотовой связи была введена в эксплуатацию также в Чикаго в октябре 1983 г. компанией American Telephone and Telegraph (AT&T). В Канаде сотовая связь используется с 1978 г., в Японии — с 1979 г., в североевропейских странах (Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия) — с 1981 г., в Испании и Англии — с 1982 г. По состоянию на июль 1997 г. сотовая связь работала более чем в 140 странах всех континентов, обслуживая более 150 млн абонентов.

Первой коммерчески успешной сотовой сетью была финская сеть Autoradiopuhelin (ARP). Это название переводится на русский как «Автомобильный радиотелефон». Запущенная в 1971 г., она достигла 100%-го покрытия территории Финляндии в 1978 году, а в 1986 году в ней было более 30 тыс. абонентов. Работала сеть на частоте 150 МГц, размер соты — около 30 км.

Принцип действия сотовой связи

Основные составляющие сотовой сети — это сотовые телефоны и базовые станции, которые обычно располагают на крышах зданий и вышках. Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают постоянный радиоконтакт, периодически обмениваясь пакетами. Связь телефона со станцией может идти по аналоговому протоколу (AMPS, NAMPS, NMT-450) или по цифровому (DAMPS, CDMA, GSM, UMTS). Если телефон выходит из поля действия базовой станции (или качество радиосигнала сервисной соты ухудшается), он налаживает связь с другой (англ. handover ).

Сотовые сети могут состоять из базовых станций разного стандарта, что позволяет оптимизировать работу сети и улучшить её покрытие.

Сотовые сети разных операторов соединены друг с другом, а также со стационарной телефонной сетью. Это позволяет абонентам одного оператора делать звонки абонентам другого оператора, с мобильных телефонов на стационарные и со стационарных на мобильные.

Операторы могут заключать между собой договоры роуминга. Благодаря таким договорам абонент, находясь вне зоны покрытия своей сети, может совершать и принимать звонки через сеть другого оператора. Как правило, это осуществляется по повышенным тарифам. Возможность роуминга появилась лишь в стандартах 2G и является одним из главных отличий от сетей 1G. [1]

Операторы могут совместно использовать инфраструктуру сети, сокращая затраты на развертывание сети и текущие издержки.

Сотовая связь в России

В России сотовая связь начала внедряться с 1990 г., коммерческое использование началось с 9 сентября 1991 г., когда в Санкт-Петербурге компанией «Дельта Телеком» была запущена первая в России сотовая сеть (работала в стандарте NMT-450) и был совершён первый символический звонок по сотовой связи мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком.

Руководитель Клуба региональной журналистики Ирина Ясина вспоминает [2] :

| Первый мобильный телефон был вот такой величины и назывался Nokia. Он стоил 5 тыс. долл. Его, как чемодан, надо было за собой носить. Когда мы выходили из машины, мы снимали дворники всегда, потому что их воруют. А крутой брал телефон из салона, шел в кафе, клал перед собой телефон, который занимал полстола. Это было смешно |  |

К июлю 1997 г. общее число абонентов в России составило около 300 тысяч. На 2007 год основные протоколы сотовой связи, используемые в России — GSM-900 и GSM-1800. Помимо этого, работают и CDMA-сети, в стандарте CDMA-2000, он же IMT-MC-450. Также GSM-операторами ведётся плавный переход на стандарт UMTS. В частности, первый фрагмент сети этого стандарта в России был введён в эксплуатацию 2 октября 2007 года в Санкт-Петербурге компанией «МегаФон».

Компания IDC на основе исследования российского рынка сотовой связи сделала вывод, что в 2005 году общая продолжительность разговоров по сотовому телефону жителей РФ достигла 155 миллиардов минут, а текстовых сообщений было отправлено 15 миллиардов штук.

В России в декабре 2008 г. насчитывалось 187,8 млн пользователей сотовой связи (по числу проданных сим-карт). Уровень проникновения сотовой связи (количество SIM-карт на 100 жителей) на эту дату составил, таким образом, 129,4 %. В регионах, без учёта Москвы, уровень проникновения превысил 119,7 %. [8]

Доля рынка крупнейших сотовых операторов на декабрь 2008 года составила: 34,4 % у МТС, 25,4 % у «Вымпелкома» и 23,0 % у «МегаФона». [8]

Уровень проникновения на конец 2009 года достиг 162,4 %.

По состоянию на апрель 2010 г. доля рынка в России по абонентам: МТС — 32,9 %, МегаФон — 24,6 %, Вымпелком — 24,0 %, Tele2 — 7,5 %, другие операторы — 11,0 %

Услуги сотовой связи

Операторы сотовой связи предоставляют следующие услуги:

Сеть сотовой подвижной электросвязи

Услуги сотовой подвижной электросвязи в республике оказывают операторы:

Общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в республике достигло 11,7 миллиона. Уровень проникновения сотовой связи в республике составляет более 123,6 абонента на 100 жителей республики.

Сотовой подвижной электросвязью охвачено 98,7 процентов территории республики, на которой проживает 99,9 процента населения.

С развитием c 2010 года сетей сотовой подвижной электросвязи технологии UMTS (3G) в диапазоне 2,1 ГГц, доступ к услугам беспроводного широкополосного доступа стал возможен на 54% территории Республики Беларусь. Дальнейшее развитие таких сетей в 2014-2015 годах практически прекратилось ввиду объективных причин и, в первую очередь, экономической нецелесообразности использования данного диапазона частот для охвата малонаселенных территорий республики. Минсвязи был инициирован процесс «рефарминга» радиочастотного спектра, с целью предоставления возможности сотовым операторам использовать для технологии 3G более низкий диапазон частот – 900 МГц, традиционно используемый для второго поколения сотовой связи GSM.

Технология UMTS-900 обладает рядом преимуществ по отношению к технологии GSM-900. По сравнению с GSM-900 зона обслуживания базовой станции UMTS-900 примерно на 20% больше, ввиду особенностей обработки радиосигнал UMTS-900 лучше проникает в подвальные помещения, сквозь экранирующие препятствия, которые обусловлены конструктивными особенностями стен задний и сооружений, радиоканал UMTS-900 имеет большую емкость.

В течение 2015 года был выполнен ряд практических мероприятий, который позволил в диапазоне 900 МГц решить проблемы совместимости оборудования UMTS-900 с действующими системами радиосвязи, разработать предложения по одновременному использованию диапазона различными системами радиосвязи. Как итог данной работы, Государственная комиссия по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь в декабре 2015 года приняла значимые решения, в соответствии с которыми в диапазоне 900 МГц было упорядочено использование спектра системами сотовой подвижной электросвязи связи второго поколения GSM-900.

По состоянию на 1 января 2021 года услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта UMTS(3G) охвачено более 99 % населения, проживающего на 98,4% территории республики. Развертывание сетей UMTS-900 улучшили показатели качества сетей сотовой подвижной электросвязи вдоль основных дорог и на территориях с плотной городской застройкой, увеличилась пропускная способность сетей, что было положительно воспринято абонентами сотовой подвижной электросвязи.

В соответствии с Инвестиционным договором о реализации инвестиционного проекта «Создание и эксплуатация объектов информационно-коммуникационных технологий обработки данных» СООО «Белорусские облачные технологии» (торговая марка beCloud) в качестве инфраструктурного оператора в декабре 2015 г. запустили в работу сеть сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE.

Использование технологии LTE позволяет конечному пользователю не только получать традиционные уже услуги (видео-контент, просмотр телевизионных программ и др.) в режиме реального времени с большой скоростью и высоким качеством, но развивать принципиально новые сервисы. Таким примером может послужить проработка проекта по высокоскоростной передаче мультимедийных данных (видео, фото, звук) при довольно большой территориальной разнесенности объектов для здравоохранения (проведение консультаций с ведущими врачами, проведение операций, пересылка результатов медицинских исследований в режиме онлайн).

По состоянию на 1 января 2021 года услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE могут воспользоваться 89,5 % процентов населения республики.

Подвижная и мобильная, но не обязательно сотовая

Александр ПУРНИК

Россия, как известно, «родина слонов». Как следствие, существуют не всегда достоверные истории о том, что в СССР был изобретён и внедрён первый мобильник задолго до появления сотовой связи. Если попробовать разобраться, то проблема, как это часто бывает, кроется в определениях.

Сегодня по умолчанию мобильная связь — это связь сотовая. Иногда вспоминают спутниковую связь (в которой соты представлены в виде спутниковых ретрансляторов). В этом плане любые попытки установления связи с движущихся объектов часто пытаются выдать за предшественников сотовой связи только потому, что она и подвижная, и мобильная…

Попробуем разобраться. Все досотовые мобильные телефоны работали по схеме «один мобильный телефонный аппарат и соответствующая ему одна стационарная антенна». И вот здесь надо решать, принципиально ли то, что в сотовой связи есть сеть антенн, ЛЮБАЯ из которых готова обслужить конкретный телефон. Если нет, то мы уходим в глубь времён. Давайте попробуем вспомнить. Ведь вытесненными и забытыми остались множество интересных и совсем нетривиальных идей.

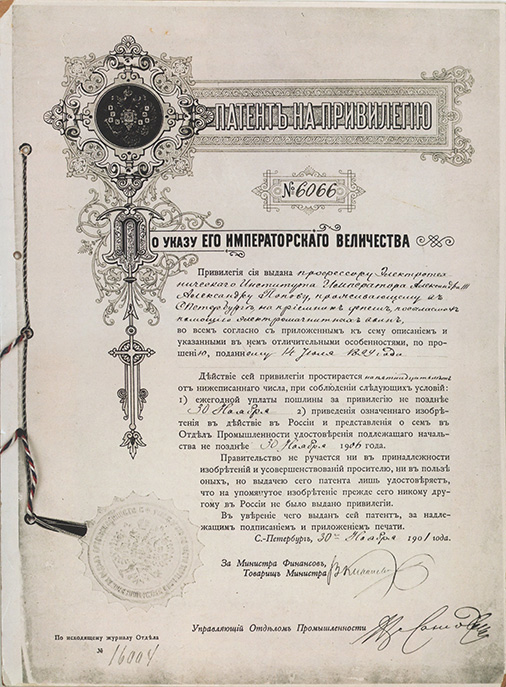

В отличие от стационарной проводной связи (телеграфа и телефона) связь беспроводная с самого начала предполагалась мобильной. Александр Попов в Российской империи создал радиотелеграф, прежде всего, для связи кораблей между собой и с пунктом управления, т.е. связь изначально предполагалась мобильной.

Судовая радиоприёмная станция А.С. Попова образца 1901 года была рассчитана для приёма на ленту и на слух. Такими приёмными станциями были оборудованы многие корабли Черноморского флота. Во время общефлотских манёвров 7 сентября 1899 года удалось поддерживать радиосвязь с кораблями «Георгий Победоносец», «Три Святителя» и «Капитан Сакен», которые дрейфовали в 14 км от берега. В память об этом получила своё имя Радиогорка в Севастополе.

Сложно, конечно, говорить о малогабаритности первых корабельных радиостанций, но обеспечивали они именно мобильную связь.

В 1905 году появились первые любительские радиостанции. Шведско-финский изобретатель Эрик Тигерстед, проживавший в начале века в России, в 1905 году построил дома искровый передатчик, выходил в эфир, мешая радиостанциям военно-морского флота, и даже был арестован по подозрению в шпионаже. Обвинение с него сняли благодаря заступничеству А.С. Попова.

Так называемые агентурные радиостанции уже во время Второй мировой войны были достаточно компактными, имели автономный источник питания и позволяли устанавливать связь как на остановке, так и с движущегося транспорта. Вес и габариты таких радиостанций во всех воюющих странах были примерно одинаковы. Дальность связи обеспечивалась работой в режиме «азбуки Морзе». При сходных массогабаритных характеристиках работа «голосом» была возможна на гораздо меньшем расстоянии. Советские агентурные радиостанции были универсальными, а у американцев популярностью пользовались голосовые приемопередатчики, известные как Walkie-Talkie (уоки-токи «ходилка-говорилка»). Самый прославленный такой аппарат — армейский Motorola SCR-300.

Разумеется, назвать их предшественниками сотового телефона будет преувеличением. Но сами по себе эти устройства, конечно, весьма интересны. В частности, до сих пор такие устройства (они стали намного компактнее и легче) используются туристами (для связи там, где сотовой связи нет), военными и охранниками.

В 1957 году в СССР инженер Леонид Иванович Куприянович решил нетривиальную задачу звонка с подвижного объекта на любой телефон в проводной сети и на аналогичный подвижный объект. Результаты изобретения были описаны в журналах «Наука и жизнь» и «За рулём».

Идея (в простейшем варианте) предполагала, что у домашнего телефона появлялась приставка-переходник, которая преобразовывала радиосигнал от подвижного телефона в сигнал телефонной сети и сигнал телефонной сети в радиосигнал для подвижного телефона. В более сложном случае на господствующей высоте появлялась АТС на ограниченное количество номеров. Антенна была общая, а на каждом номере АТС стоял свой приёмник-переходник. При удаче речь могла идти о связи на удалении в несколько десятков километров. Со «стартовых» 3,5 кг вес радиотелефона за несколько лет снизился почти на два килограмма (предел для радиоламп).

Надо сказать, что современные бытовые радиотелефоны — далёкие потомки аппарата Куприяновича. Базовая станция является гибридом собственно проводного телефона и переходника, а радиотрубка является удалённым телефоном.

Не знаю почему, но эта достаточно компактная конструкция не пошла в серию ни в СССР, ни в Болгарии (где создавались её клоны с АТС на десяток номеров). Автор вдруг сменил направление своих работ и стал заниматься медицинской электроникой, а проекты заглохли. Возможно, это связано с тем, что в 1958 году по государственному заданию (работы Куприяновича были инициативными и в плане не значились) начали создавать на аналогичном принципе систему подвижной радиотелефонии «Алтай».

Работа над дуплексной системой автоматической мобильной связи началась в 1958 году в Воронежском НИИ связи (ВНИИС). Были созданы абонентские станции и базовые станции для связи с ними. Антенные системы были разработаны в московском Государственном специализированном проектном институте (ГСПИ). Также принимали участие предприятия Ленинграда, Белоруссии и Молдавии.

В Москве система начала работать с 1963 года и активно внедрялась по всей стране – прежде всего в правоохранительных органах, пожарных частях и скорой помощи. В местах с плохим уровнем телефонизации (например, в сельской местности) «Алтай» использовался для связи не только с подвижными объектами (пожарная, скорая), но и с удалёнными стационарными объектами (полевой стан).

Ещё раз отмечу, что речь шла не о системе с сотовой сетью приёмо-передающих антенн, а о системе с одной централизованной антенной, которая была расположена на возвышении. Тем не менее решение было достаточно интересным и проработало полвека.

В 1971 году фирма Bell впервые озвучила концепт антенн-сот для мобильной связи, а в 1974 году в США были выделены радиочастоты для такой связи.

Первой коммерчески успешной сотовой сетью стала финская Autoradiopuhelin (ARP) — «Автомобильный радиотелефон». Запущенная в 1971 году, она достигла стопроцентного покрытия территории Финляндии в 1978 году, а в 1986 году в ней было более 30 тыс. абонентов. Работала сеть на частоте 150 МГц. Понятно, что такая сеть использовала телефонные аппараты, которые можно было только возить.

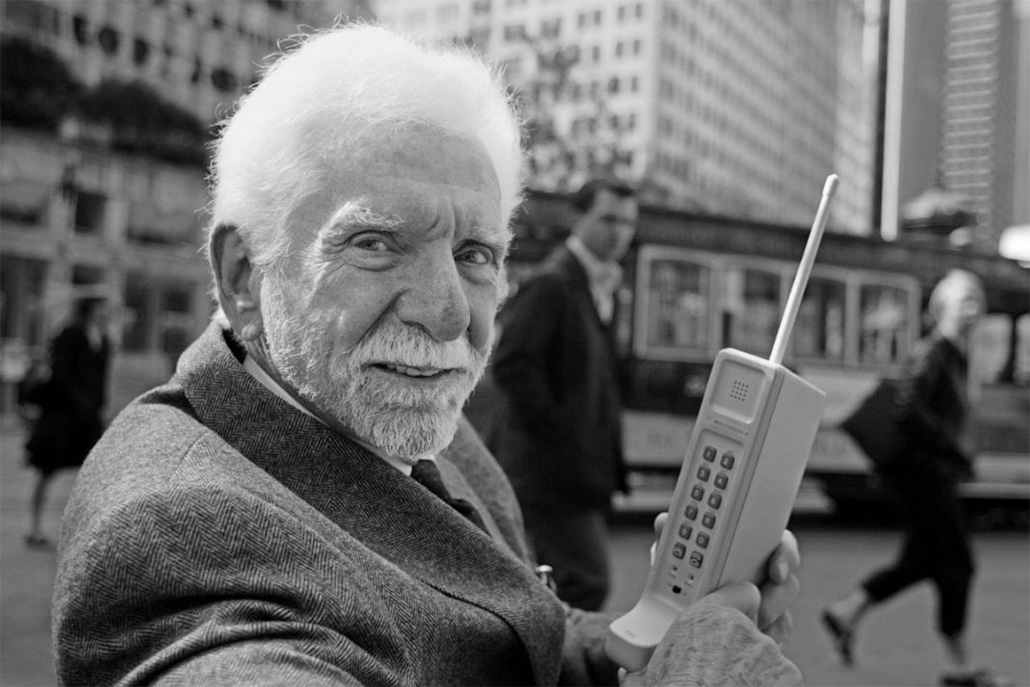

Считается, что первый действительно мобильный аппарат появился в 1973 году — Motorola DynaTac. Первый звонок по этому телефону был сделан 3 апреля 1973 года, когда его изобретатель, сотрудник Motorola Мартин Купер, позвонил конкуренту из AT&T, Джоэлю Энгелю. DynaTAC весил чуть более килограмма и имел довольно внушительные габариты: 22,5×12,5×3,75 см. На его передней панели располагалось 12 клавиш — 10 цифровых и две для отправки вызова и прекращения разговора. У DynaTAC-а отсутствовали дисплей и любые дополнительные функции. В режиме ожидания он мог работать до восьми часов, а в режиме разговора — около часа; заряжать его приходилось чуть более 10 часов. До 1983 года было создано пять прототипов DynaTAC.

Привычная нам мобильная сотовая связь появилась в 1983 году, когда была выпущена первая официально сертифицированная радиотрубка Motorola DynaTAC 8000X. Аппарат соединял пользователя с телефонной сетью без помощи оператора мобильной связи… И его действительно можно было переносить одному человеку — весила трубка около 0,8 кг!

Прошло чуть более 30 лет, прежде чем мобильный телефон из предмета роскоши ценой в тысячи долларов и «конскими» тарифами от доллара за минуту стал привычным и вполне себе бюджетным предметом «первой необходимости»: зарегистрированных экземпляров телефонов в развитых странах больше, чем населения. Сегодня телефонные модули встраиваются в промышленные и бытовые устройства, создавая так называемый интернет вещей. И уже вполне реальна ситуация, когда кофеварка (обнаружив, что запас кофе упал ниже минимума) сама позвонит поставщику и закажет новую партию кофе. Но это уже совсем другая история…

Роспотребнадзор (стенд)

Роспотребнадзор (стенд)

Памятка потребителям услуг подвижной (сотовой) связи

Памятка потребителям услуг подвижной (сотовой) связи

Основные понятия:

Абоненту необходимо знать, что услуги подвижной связи оказываются на основании договора оказания услуг подвижной связи на неопределенный срок, по желанию абонента может быть заключен срочный договор.

В случае, когда оператор отказывается или уклоняется от заключения договора, потребитель вправе обратиться в суд с иском о понуждении оператора связи заключить договор и с требованием о возмещении ущерба, возникшего в результате его действий (бездействий).

Какие существенные условия должны быть указаны в договоре об оказании услуг подвижной связи?

Договор об оказании услуг подвижной связи заключается в письменной форме в двух экземплярах, подписывается сторонами и должен содержать следующие существенные условия:

Основные права и обязанности абонента.

Основные обязанности операторов связи:

Внимание! Данная информация (например, об изменении тарифов) может быть доведена до сведения потребителя через зарегистрированный сайт оператора связи. Это будет являться надлежащим способом доведения информации до потребителя! При этом на сайте должен быть указан номер свидетельства о регистрации.

Основные права операторов связи

В случае нарушения потребителем требований, установленных законодательством РФ, в том числе нарушения сроков оплаты оказанных ему услуг связи, определенных условиями договора об оказании услуг связи, оператор связи имеет право приостановить оказание услуг связи до устранения нарушения, за исключением случаев, установленных настоящим законодательством РФ.

При этом сохраняется доступ к сети подвижной связи и возможность вызова абонентом экстренных (оперативных) служб.

В случае не устранения такого нарушения в течение 6 месяцев со дня получения абонентом от оператора связи уведомления в письменной форме о намерении приостановить оказание услуг связи оператор связи в одностороннем порядке вправе расторгнуть договор.

Подача жалоб, предъявление претензий и их рассмотрение.

Оператор связи обязан иметь книгу жалоб и предложений и выдавать ее по первому требованию абонента.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг подвижной связи, пользователь услугами связи до обращения в суд предъявляет оператору связи претензию.

Претензия предъявляется в письменной форме и подлежит регистрации в день ее получения оператором связи.

Соблюдение претензионного порядка является обязательным.

Порядок рассмотрения претензий: