сосудистый рисунок выражен в матке что это значит

Как расшифровать результаты УЗИ матки?

Получив результаты УЗИ, Вы можете заинтересоваться, что именно написал врач. Давайте узнаем подробнее, что означают основные термины, которые УЗИсты пишут в своих заключениях.

Положение матки.

Тело матки находится в определенном положении в тазу. В норме тело матки наклонено кпереди, а сгиб между телом матки и шейкой матки образует угол. В заключении УЗИ такое положение может быть описано двумя латинскими словами: «anteversio» и «anteflexio». Это обычное (нормальное) положение матки. Если в заключении УЗИ написано, что тело матки находится в положении «retroversio», «retroflexio» это означает, что матка отклонена кзади и имеется загиб матки кзади. Загиб матки кзади может говорить о некоторых заболеваниях, спайках в малом тазу и иногда может стать причиной бесплодия.

Размеры матки.

На УЗИ можно определить 3 размера матки: поперечный размер, продольный размер и переднее-задний размер. Продольный размер (длина матки) в норме составляет 45-50 мм (у рожавших женщин до 70мм), поперечный размер (ширина матки) составляет 45-50 мм (у рожавших женщин до 60 мм), а передне-задний размер (толщина матки) в норме 40-45 мм. Незначительные отклонения в размерах матки встречаются у многих женщин и не говорят о болезни. Тем не менее, слишком большие размеры матки могут говорить о миоме матки, аденомиозе,беременности.

М-эхо.

Толщина внутреннего слоя матки (эндометрия) определяется на УЗИ с помощью М-эхо. Толщина эндометрия зависит от дня менструального цикла: чем меньше дней осталось до следующих месячных, тем толще эндометрий. В первой половине менструального цикла М-эхо составляет от 0,3 до 1,0 см, во второй половине цикла толщина эндометрия продолжает расти, достигая 1,8-2,1 см за несколько дней до начала месячных. Если у вас уже наступила менопауза (климакс), то толщина эндометрия не должна превышать 0,5 см. Если толщина эндометрия слишком большая, это может говорить о гиперплазии эндометрия. В этом случае вам необходимо дополнительное обследование для того, чтоб исключить рак матки.

Структура миометрия.

Миометрий — это мышечный, самый толстый слой матки. В норме его структура должна быть однородной. Неоднородная структура миометрия может говорить об аденомиозе. Но не надо пугаться раньше времени, так как для уточнения диагноза вам понадобится дополнительное обследование.

Миома матки на УЗИ

Миома матки это доброкачественная опухоль, которая практически никогда не перерастает в рак матки. С помощью УЗИ гинеколог определяет расположение миомы и ее размеры.

При миоме размеры матки указываются в неделях беременности. Это не означает, что вы беременны, а говорит о том, что размеры вашей матки такие же, как размеры матки на определенном сроке беременности.

Размеры миомы матки могут быть различными в разные дни менструального цикла. Так, во второй половине цикла (особенно незадолго до месячных) миома немного увеличивается. Поэтому УЗИ при миоме матки лучше проходить сразу после месячных (на 5-7 день менструального цикла).

Расположение миомы матки может быть интрамуральным (в стенке матки), субмукозным (под внутренней оболочкой матки) и субсерозным (под внешней оболочкой матки).

Эндометриоз матки (аденомиоз) на УЗИ

Эндометриоз матки, или аденомиоз, это заболевание, при котором клетки подобные клеткам эндометрия прорастают в мышечный слой.

При аденомиозе на УЗИ матки врач обнаруживает, что миометрий (мышечный слой матки) имеет неоднородную структуру с гетерогенными гипоэхогенными включениями. В «переводе на русский» это означает, что в мышечном слое матки есть участки эндометрия, который образовал пузырьки (или кисты) в миометрии. Очень часто при аденомиозе матка увеличена в размере.

Беременность на УЗИ

УЗИ матки во время беременности является чрезвычайно важным этапом диагностики. Перечислим лишь несколько преимуществ УЗИ во время беременности:

Как расшифровать результаты УЗИ яичников?

На УЗИ яичников определяются размеры правого и левого яичника, а также наличие фолликулов и кист в яичнике. Нормальные размеры яичников составляют в среднем 30х25х15 мм. Отклонение в несколько миллиметров не является признаком болезни, так как в течение менструального цикла один или оба яичника могут немного увеличиваться.

Киста яичника на УЗИ

Киста яичника на УЗИ имеет вид округлого пузырька, размеры которого могут достигать нескольких сантиметров. С помощью УЗИ врач может не только определить размер кисты яичника, но и предположить ее тип (фолликулярная киста, киста желтого тела, дермоидная киста, цистаденома и так далее.

Поликистоз яичников на УЗИ. При поликистозе яичников их размеры значительно превышают норму, что заметно во время УЗИ. Увеличивается и объем яичника: если в норме объем яичника не превышает 7-8 см3, то при поликистозе яичников он увеличивается до 10-12 см3 и более. Другой признак поликистоза яичников — это утолщение капсулы яичника, а также наличие множества фолликулов в яичнике (обычно, 12 Более с диаметром фолликулов от 2 до 9 мм).

В нашем центре Вы можете пройти следующие УЗ исследования:

Гистероскопическая и морфологическая оценка внутриматочной патологии в разные возрастные периоды

Полный текст

Аннотация

В структуре гинекологических заболеваний главное место занимает патология эндо- и миометрия. Внедрение эндоскопических технологий позволило расширить диагностические возможности исследования внутриматочной патологии. Морфологический метод является золотым стандартом в диагностике состояния полости матки. Проведен ретроспективный анализ 100 видеопротоколов гистероскопий и данных морфологических исследований, полученных в ООО «Медицинская клиника «Ваш Доктор» (Симферополь), за 2018 г. В ходе ретроспективного анализа гистероскопической картины и патоморфологических заключений все пациентки были разделены на три возрастные группы: первая — пациентки 25–35 лет (35 женщин), вторая — пациентки 36–45 лет (35 женщин), третья — 46–55 лет (30 женщин). В раннем репродуктивном периоде преобладала гиперплазия эндометрия без атипии, в позднем репродуктивном периоде превалировал хронический эндометрит, для периода менопаузального перехода и постменопаузы были характерны полипы тела матки.

Ключевые слова

Полный текст

Введение

В структуре гинекологических заболеваний главное место занимает патология эндо- и миометрия. Она может быть представлена воспалительными и иммунопатологическими состояниями, гиперпластическими и опухолевыми процессами, в том числе лейомиомой, аномалиями развития по типу мюллеровых. Клинически данная патология проявляется нарушениями менструальной и репродуктивной функций [1].

Для оценки внутриматочной патологии используют следующие подходы: визуализацию при помощи ультразвукового исследования (УЗИ) — трансабдоминальное/трансвагинальное; гистероскопическое исследование; а также гистологическое исследование резецированного эндометрия, взятого при биопсии [2].

Эндоскопические технологии расширили диагностические возможности исследования внутриматочной патологии [3]. Ценность гистероскопии определяется чувствительностью (точность выявления заболевания) и специфичностью (отсутствие заболевания у здорового человека). В сравнении со стандартным выскабливанием специфичность гистероскопии достигает 100 %, а чувствительность — 98 %. Ее преимущество заключается в возможности прицельного оперирования в полости матки, а также максимальной безопасности. В связи с этим необходима стандартизация показаний к выполнению гистероскопии [4, 5].

Морфологический метод является золотым стандартом в диагностике состояния полости матки. Гистологическому исследованию подвергают соскобы из цервикального канала и полости матки, которые могут быть получены посредством диагностического выскабливания слизистой оболочки шейки и тела матки. Данный подход активно применяют в диагностике предраковых и раковых процессов половых органов.

Материалы и методы

Выполнен ретроспективный анализ 100 видеопротоколов гистероскопий и данных морфологических исследований, полученных во время операций, проведенных в ООО «Медицинская клиника «Ваш Доктор» (Симферополь) в 2018 г. Возраст пациенток составил от 20 до 55 лет. Исследование выполняли экстренно либо планово на 5–7-й день овариально-менструального цикла. Выполнены полное клинико-лабораторное исследование, УЗИ органов малого таза согласно стандарту протокола обследования пациенток с гинекологической патологией до проведения гистероскопии. Исследование завершали диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала с последующей контрольной гистероскопией. Все пациентки были разделены на группы в зависимости от возраста, в каждой группе отслеживали гистероскопическую картину и проводили гистологическое исследование.

Статистическую обработку данных осуществляли в программе SPSS Statistics 6.0.

Результаты и их обсуждение

Гистероскопическое исследование и морфологическую оценку проводили 100 пациенткам в возрасте от 20 до 55 лет. Средний возраст женщин составил 36,30 ± 1,04 года (Ме = 35, Мо = 33).

В ходе ретроспективного анализа гистероскопической картины и патоморфологических заключений все пациентки были разделены на три возрастные группы:

Первая группа

В первой группе все пациентки находились в репродуктивном возрасте. Показаниями к проведению гистероскопии являлись аномальные маточные кровотечения, бесплодие, подозрение на полип эндометрия и неоднородность эндометрия по данным УЗИ. Количество пациенток — 35 человек, средний возраст — 30,03 ± 0,70 года (Ме = 29,5; Мо = 33).

Во всех случаях визуализированный эндометрий не соответствовал фазе овариально-менструального цикла: как правило, утолщенный, ярко-розовой окраски и с различными складками. Определялись прозрачные точки — увеличенное количество протоков желез. При оценке распространенности патологического процесса диффузная гиперплазия диагностирована у 61,3 % пациенток, очаговая — у 38,7 %. Согласно морфологическому исследованию у большинства пациенток отмечалась простая гиперплазия без атипии (87,67 %), сложная гиперплазия эндометрия без атипии выявлена в 12,33 % случаев. Железистая гиперплазия характеризовалась резко утолщенным эндометрием с удлиненной и извилистой формой желез. При гистологическом исследовании обнаружено повышение концентрации желез в цитогенной строме, которое носило неравномерный характер. Железистый эпителий был сходен по строению с эпителием эндометрия стадии пролиферации, встречались фигуры митоза (рис. 1).

Рис. 1. Гиперплазия эндометрия без атипии у женщины репродуктивного возраста (окраска гематоксилином и эозином, увеличение ×100)

Fig. 1. Endometrial hyperplasia without atypia in women of reproductive age (hematoxylin and eosin staining at ×100 magnification)

Признаки клеточной атипии в исследуемом материале у таких пациенток отсутствовали. В ряде наблюдений была выявлена полипозная форма железистой гиперплазии эндометрия без атипии, характеризовавшаяся образованием множества полиповидных выростов.

В репродуктивном периоде полипы были в основном мелких и средних размеров и представлены функциональным слоем эндометрия. При морфологическом исследовании обнаружены железистые (81,8 %) и железисто-фиброзные (18,2 %) полипы (рис. 2).

Рис. 2. «Сосудистая ножка» железисто-фиброзного полипа эндометрия у женщины репродуктивного возраста (окраска гематоксилином и эозином, увеличение ×100)

Fig. 2. “Vascular pedicle” of the glandular-fibrous endometrial polyp in a woman of reproductive age (hematoxylin and eosin staining at ×100 magnification)

Хронический эндометрит вызывает структурные изменения в слизистой оболочке полости матки, что в свою очередь приводит к снижению рецептивности эндометрия, срыву имплантации плодного яйца и часто становится причиной бесплодия и невынашивания беременности [6].

Рис. 3. Фиброзная ткань спайки с выраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией в окружении эндометрия с признаками хронического активного воспаления (окраска гематоксилином и эозином, увеличение ×100)

Fig. 3. Fibrous adhesions with severe lymphoplasmocytic infiltration, surrounded by the endometrium with signs of chronic active inflammation (hematoxylin and eosin staining at ×100 magnification)

Вторая группа

Возраст пациенток данной группы приходился на поздний репродуктивный период (36–45 лет). Количество пациенток — 35 человек (35 %), средний возраст — 41,4 ± 0,6 года (Ме = 42; Мо = 43). Показаниями к проведению гистероскопии являлись аномальные маточные кровотечения, неоднородность эндометрия по данным УЗИ. При гистероскопическом исследовании наблюдалась картина диффузной гиперплазии эндометрия, гипоплазии эндометрия, эндометрита, полипов эндометрия.

Третья группа

Возраст пациенток варьировал от 46 до 55 лет. В группе было 30 женщин (30 %), средний возраст которых составил 50,9 ± 2,3 года (Ме = 50,5; Мо = 48). Основными показаниями к проведению гистероскопического исследования являлись аномальные маточные кровотечения, неоднородность эндометрия и подозрение на полип эндометрия по данным УЗИ.

Рис. 4. Железисто-фиброзный полип эндометрия «сенильного типа» с кистозно расширенными железами и выраженным расстройством кровообращения (окраска гематоксилином и эозином, увеличение ×40)

Fig. 4. Glandular fibrous endometrial polyp of the senile type with cystic expansion of the glands and severe circulatory disorder (hematoxylin and eosin staining at ×40 magnification)

При гистологическом исследовании эндометриоидной аденокарциномы выявлены либо очаг, либо диффузное поражение эндометрия различной степени злокачественности. Визуализировались различного размера и формы железы эндометрия с нарушенным порядком расположения относительно друг друга и полным отсутствием связующей стромы между ними. Степень клеточной атипии и митотическая активность носили вариабельный характер.

Несоответствие количества случаев общему числу женщин в каждой группе связано с наличием одновременно нескольких патологий полости матки у одной пациентки.

Заключение

Гистероскопия с морфологическим исследованием эндометрия остается золотым стандартом в диагностике внутриматочной патологии с учетом возрастного аспекта. На основании проведенного исследования можно сделать вывод о различной структуре внутриматочной патологии у женщин в разные периоды жизни: в раннем репродуктивном возрасте преобладала диффузная гиперплазия эндометрия, в позднем репродуктивном возрасте превалировал хронический эндометрит, для периода менопаузального перехода и постменопаузы были характерны полипы тела матки. Полученные данные помогут врачу-клиницисту своевременно поставить правильный диагноз и выработать оптимальную и индивидуальную тактику ведения пациентки.

Дополнительная информация

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии финансирования при проведении исследования.

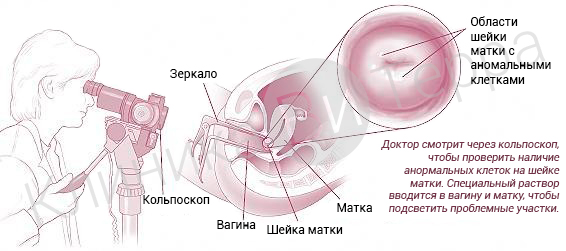

Кольпоскопия шейки матки

Кольпоскопия матки является диагностической процедурой, которая выполняется при помощи кольпоскопа (специального оптического прибора с осветительным устройством), и направлена на осмотр стенок влагалища и видимой влагалищной части шейки матки.

Кольпоскопия матки

Кольпоскопия матки является диагностической процедурой, которая выполняется при помощи кольпоскопа (специального оптического прибора с осветительным устройством), и направлена на осмотр стенок влагалища и видимой влагалищной части шейки матки.

Во время исследования врач может:

В нашей клинике данная диагностическая процедура выполняется при помощи кольпоскопа экспертного класса. Ее результаты позволят врачу выявить патологию на начальной стадии ее развития, составить развернутую картину заболевания и назначить эффективный курс лечения.

Показания к кольпоскопии

Показаниями к проведению кольпоскопии могут стать такие заболевания:

Показаниями к проведению данного исследования могут стать такие состояния:

Для чего выполняется кольпоскопия шейки матки?

Основная цель кольпоскопии направлена на определение границ, злокачественности или доброкачественности патологического очага. В процессе исследования могут определяться:

После анализирования всех полученных данных результаты кольпоскопии позволяют врачу составить план дальнейшего эффективного лечения.

Виды кольпоскопии матки

В зависимости от применяемой модели кольпоскопа и методики исследования выделяют такие виды кольпоскопии:

В зависимости от типа кольпоскопа может проводиться:

Простая кольпоскопия

При проведении простой кольпоскопии врач осматривает поверхности стенок влагалища и шейки матки под увеличением. Затем при помощи тампона удаляются выделения и обследование повторяют.

При помощи простой кольпоскопии врач может ориентировочно оценить:

Эта процедура проводится без предварительной подготовки пациентки. Она отнимает немного времени, абсолютно безопасна и безболезненна.

Для получения более детальной клинической картины в нашей клинике могут назначаться другие более информативные виды кольпоскопий.

Расширенная кольпоскопия

Проведение расширенной кольпоскопии дает более точные и детальные результаты. Проводится она с использованием различных тестов и красителей. Для стандартной процедуры в качестве красителей применяют 3% растворы уксусной кислоты и Люголя с глицерином. При проведении такого вида исследования женщина проходит специальную подготовку, а перед его началом при помощи стерильного тампона с поверхности влагалища и шейки матки удаляются выделения.

При проведении расширенной кольпоскопии врач может оценить:

Также для проведения расширенной кольпоскопии могут применяться цветные фильтры, проба Хробока (с зондом) и окрашивание слизистой метиленовым синим, эозином, гематоксилином (проба Деражне), флюорохромом или трихлортетразолем. Такие разновидности этой процедуры позволяют составлять более детальную картину заболевания, определять злокачественность опухоли и четче визуализировать контуры кровеносных сосудов.

Флюоресцентная кольпоскопия

Флюоресцентная кольпоскопия позволяет в 98% случаев выявлять злокачественность опухоли шейки матки. Такая разновидность кольпоскопии проводится при помощи специального красителя и УФ-лучей.

После обработки шейки матки флюорохромом шейка матки рассматривается в УФ-лучах и врач оценивает возникающее свечение:

Хромокольпоскопия

Хромокольпоскопия является разновидностью расширенной кольпоскопии и может выполняться сразу после выполнения пробы Шиллера. Слизистую шейки матки окрашивают гематоксилином, метиленовым синим или эозином. Эти красители позволяют визуализировать клетки эпителия и выявлять предраковые и раковые их перерождения. При наличии патологических очагов пробы положительны более чем в 90% случаев.

В какое время дня лучше проводить кольпоскопию?

Кольпоскопия может проводиться в любое время дня. Наиболее благоприятным моментом для ее выполнения являются дни первой половины менструального цикла. Лучше всего провести эту процедуру на 2-3 день после завершения менструального кровотечения.

Кольпоскопия не проводится во время менструации, т. к. кровотечение и отторжение участков слизистой полости матки мешают детальному рассмотрению стенок влагалища и видимой части шейки матки. Такая процедура будет неинформативной и бессмысленной.

Нежелательно проводить кольпоскопию и на протяжении первых 2-3 дней после овуляции, т. к. в этот период цикла в цервикальном канале скапливается большое количество слизи, которая искажает результаты и мешает выполнению процедуры. Во второй половине менструального цикла проведение этой диагностической процедуры также нежелательно, т. к. после ее выполнения слизистая оболочка шейки матки будет восстанавливаться более длительно.

Подготовка к кольпоскопии

После назначения кольпоскопии врачи нашей клиники обязательно ознакомят пациентку с несложными правилами подготовки к этой диагностической процедуре, т. к. от правильности их выполнения может зависеть достоверность полученных результатов.

Подготовка к кольпоскопии должна начинаться за 4-5 дней до процедуры. В комплекс этих мероприятий входят следующие рекомендации:

Никакой другой специфической подготовки для кольпоскопии шейки матки не требуется.

Этапы проведения кольпоскопии шейки матки

Кольпоскопия выполняется в амбулаторных условиях или в стационаре после завершения подготовки к данной процедуре.

Проведение кольпоскопии включает в себя следующие этапы:

После выполнения кольпоскопии женщина получает заключение врача, приглашение на следующий прием и может отправляться домой. Результаты биопсии (в случае ее проведения) будут готовы через 1-2 недели.

Больно ли делать кольпоскопию шейки матки?

Кольпоскопия не сопровождается болевыми ощущениями, т. к. кольпоскоп не вводится во влагалище. В процессе исследования некоторые женщины могут чувствовать неприятные ощущения от холодного гинекологического зеркала и легкое пощипывание после обработки шейки матки раствором уксусной кислоты.

При проведении биопсии, которая может выполняться во время этого исследования, могут возникать кратковременные неприятные ощущения или легкая боль. Безболезненность данной манипуляции во многом зависит от мастерства врача.

В нашей клинике процедура кольпоскопии выполняется только опытными гинекологами и пациентки не испытывают боли.

Сколько по времени займет кольпоскопия матки?

Длительность проведения кольпоскопии зависит от каждого конкретного клинического случая. Эта процедура может продолжаться около 10-30 минут. При ясной и четкой картине исследование может занимать минимальное количество времени, но при выявлении подозрительных участков слизистой оболочки шейки матки и необходимости проведения биопсии длительность процедуры может увеличиваться до получаса.

Что бывает после проведения кольпоскопии матки?

После кольпоскопии шейки матки на протяжении 3-5 дней у женщины могут появляться незначительные тупые и тянущие боли в области низа живота и кровянистые, розовые, темно-коричневые или зеленоватые выделения из половых путей. Появление выделений объясняется заживлением рубца, оставшегося на шейке матки после отсечения участков тканей для биопсии, или выведением из влагалища остатков красителей, применяемых для кольпоскопии.

Эти симптомы являются нормой, проходят самостоятельно и не требуют обращения к врачу. После завершения процедуры врач должен обязательно предупредить женщину о возможности появления болей и выделений и порекомендовать:

В некоторых случаях кольпоскопия может осложняться инфицированием половых путей или кровотечением после биопсии. Женщина должна обратиться за врачебной помощью при появлении таких симптомов, как:

Кольпоскопия после родов

Кольпоскопия после родов является актуальной и необходимой процедурой, т. к. шейка матки после этого важного события в жизни женщины может повергаться различным рубцовым и другим изменениям. Также это диагностическое исследование может быть показано при наличии в дородовом периоде различных заболеваний шейки матки, эрозии, эктопии и др.

Проведение кольпоскопии в послеродовом периоде рекомендуется врачами нашей клиники через 6 недель после даты родов. При необходимости во время этой процедуры может выполняться и биопсия шейки матки.

Результаты кольпоскопии убедят в отсутствии патологий или позволят своевременно выявить заболевание и провести его эффективное лечение.

Сосудистый рисунок выражен в матке что это значит

Хронический эндометрит (ХЭ), несмотря на сведения о его высокой распространенности (60-65 %) и многочисленности научных изысканий, продолжает оставаться terra incognita современной гинекологии. Неизменно высокая частота ХЭ опровергает причастность проблемы к разряду банальных.

Оптимизация диагностики и лечения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза в условиях переживаемого Россией депопуляционного кризиса выступает важным вектором в решении проблемы улучшения репродуктивного здоровья женщин. С этих позиций сопряженность хронического эндометрита (ХЭ) с ранними репродуктивными потерями делает проблему воспалительного процесса в матке актуальной во всем мире, как с медицинской, так и с социальной стороны.

Отсутствие четких представлений о патогенезе ХЭ, его роли в механизмах прерывания беременности, латентное течение заболевания и стертая клиническая симптоматика, неоднозначность интерпретации результатов различных методов верификации ХЭ, особенно в когортах с ранними репродуктивными потерями, обусловливают гиподиагностику заболевания, усугубляя порочный круг невынашивания [1, 3, 4].

Контраверсии последних лет постулируют уход от однобокого восприятия данного заболевания исключительно как классического гнойно-воспалительного процесса, осложняющего, согласно статистике, каждый 4-5 хирургический аборт.

Резюме секции FIGO (Барселона, 2007), обязующее считать причиной неразвивающейся беременности хронический эндометрит (ХЭ), оказалось более чем актуально: до сих пор в акушерско-гинекологической практике игнорируется необходимость адекватной реабилитационной терапии после ранних репродуктивных потерь [2, 3, 4, 9].

Эффективность гистероскопии для распознавания ХЭ подчеркивает ряд исследователей ХЭ [8], однако отдельные авторы [10] полагают, что использование ее в качестве скрининга ХЭ при необъяснимом бесплодии неэффективно.

Неблагоприятный прогноз течения ХЭ во многом объясняет сложность диагностики и лечения, что обусловлено ограниченными возможностями микробиологической диагностики, нередким отсутствием микробного агента или персистенцией условно-патогенной флоры в пораженных органах, недостаточной коррекцией иммунорезистентности вне установленных нарушений, отсутствием данных о гистероскопических и патоморфологических вариантах и своевременных действий, направленных на его предупреждение.

Потребность совершенствования существующих алгоритмов диагностики ХЭ определена противоречивостью результатов ультразвуковых, эндоскопических и патоморфологических методов обследования [6, 7].

Несмотря на утверждения о высокой информативности гистероскопической визуализации в диагностике ХЭ [5, 7], ряд методологических дефектов может искажать реальную картину, отрицательно влияя и на патоморфологическое заключение. Концепция сведения макроскопических признаков к визуально доминирующему типу позволит усовершенствовать стратегию ведения подобных больных.

Внедрение в клиническую практику гистероскопических макротипов существенно расширит возможности диагностики ХЭ, позволит конкретизировать характер поражения эндометрия и определить оптимальную патогенетически обоснованную тактику ведения каждой когорты больных.

Цель исследования: улучшить методы профилактики, диагностики и лечения ХЭ у женщин репродуктивного возраста.

Материалы и методы исследования

Исследование проводилось на базе гинекологического отделения ГБ №8 г. Ростов-на-Дону и клиники гинекологии РостГМУ.

Методы исследования: клинико-статистический анализ, гистероскопическое, патоморфологическое исследования (аспираты и биоптаты из цервикального канала и полости матки). Статистическую обработку полученных результатов производили с помощью пакета статистических программ Statistica v.6.0. и программы Microsoft Office Excel 2003.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализируя информативность гистероскопической визуализации в диагностике ХЭ в зависимости от вариантов репродуктивных потерь, отметим, что ряд методологических дефектов может искажать реальную картину, отрицательно влияя и на патоморфологическое заключение. Подобные сомнения фигурируют в исследованиях иностранных авторов [2, 4, 10]. Концепция сведения макроскопических признаков к визуально доминирующему типу позволяет усовершенствовать стратегию ведения подобных больных, способствуя выявлению большего количества эпизодов воспалительного процесса в слизистой матки.

При гиперпластическом варианте картина сонографического соответствия эндометрия фазе пролиферации констатирована у четверти пациенток, что в шесть раз чаще, чем морфологически.

Сонографически выявленные полипы (очаговая гиперплазия) эндометрия находили морфологическое подтверждение практически в два раза реже (17,55 и 6,3 % соответственно), что имеет следующее объяснение: практически половина эпизодов ХЭ на фоне остатков плацентарной ткани оказалась недиагностированной. Практически у каждой седьмой ХЭ не диагностировался (13,5 %).

Анализ сопоставимости сонографического и морфологического исследований при гипопластическом варианте показал: гиподиагностика ХЭ имела место практически у четверти женщин (25,8 %). Диагностируемая сонографически картина неизмененного эндометрия имела морфологическое подтверждение в восемь раз реже (23,4 и 3,1 %). Внутриматочные синехии, напротив, маскировали картину ХЭ, так как картина очагового фиброза стромы регистрировалась в три раза реже. Таким образом, частота гистологической верификации ХЭ превосходила сонографическую.

Детализация сонографических погрешностей при распознавании ХЭ в когортах с ранними репродуктивными потерями определяет эпизоды недиагностированного воспалительного процесса в слизистой матки, акцентируя внимание на необходимости комплексного обследования данного контингента. Согласно полученным нами результатам, диагностика в рамках идентификации гистероскопических макротипов позволяет повысить распознаваемость сонографических «масок» ХЭ.

Экстраполяция макротипов на проспективно исследуемую когорту с ранними репродуктивными потерями показала, что эндоскопические варианты ХЭ фигурировали практически с равной частотой: 34,9; 32,8 и 32,3 %.

Верификация неизмененного эндометрия фазы пролиферации отличала каждую девятую со смешанным макротипом (10,3 %), тогда как при гипопластическом варианте подобная картина регистрировалась в два раза чаще в сравнении с гиперпластическим (13,3 и 7,1 % соответственно).

Выводы

Идентификация гистероскопических вариантов и сопутствующих масок ХЭ позволит практиковать патогенетически обоснованную стратегию ведения данного контингента женщин.

Рецензенты:

Линде В.А., д.м.н., профессор, директор ФГУ «РНИИАП», г. Ростов-на-Дону;

Авруцкая В.В., д.м.н., зав. поликлиническим отделением, в.н.с. ФГУ «РНИИАП» Минздравсоцразвития, г. Ростов-на-Дону.