сорокин норма о чем книга

«Норма» Сорокина — первоисточник мема про Мартина Алексеевича и просто великий русский роман

Копипаста «Здравствуйте дорогой Мартин Алексеич!» известна многим: мирное письмо пожилого ветерана хозяину дачи превращается в набор бессвязных, а затем вообще инопланетных ругательств. Но не все знают, откуда она. А если знают, почему бы не перечитать классику?

«Норма» — первый роман Сорокина: он начал писать его ровно сорок лет назад, в 1979-м, и закончил спустя четыре года. Действие происходит в Советском Союзе, но с одной примечательной особенностью: в этом СССР все жители обязаны ежедневно съедать 150 грамм говна. Без исключения — от студентов до интеллигентов, от работяг до номенклатурщиков.

«Аня сняла с буфета накрытую тарелку. Под крышкой лежали четыре нормы. Три были потемнее, одна — совсем свежая, оранжево-коричневая. Аня высыпала в нормы орехи, помешала ложкой:

— Эр, а Колиному министерству норму кто поставляет?

— Детский сад.

— Оно и видно. Вон какая светленькая. Мы интернатовскую едим. Ничего, конечно, но не такая… Как пахнет сильно. Эр. Все-таки запах ничем не отбить.

— Испечем, постоит, и никакого запаха.

— Правда?

— Ага… Перемешала? Давай сюда.

Аня передала тарелку, Эра счистила тягучее содержимое в тесто, подсыпала муки и стала засучивать рукава».

К поглощению нормы каждый из героев относится ответственно и даже с опаской. Не есть ее или, чего доброго, выбрасывать — преступление, равноценное измене Родине, и за него можно серьезно пострадать. Детям, которые спрашивают: «Мам, а зачем ты ешь какашки?», обещают, что они поймут, когда будут взрослые. При этом едят везде, даже в полном одиночестве, и внимательно наблюдая за семьей и друзьями — если уж надо всем, то никто не отвертится, такой «общественный договор».

И все же, почему герои книги едят кал?

Уважаемые исследователи, объясняя смысл книги, пишут:

«Объединяющая идея «Нормы» — языковая нормативность советской жизни, которую Сорокин пытается взломать и показать, что на самом деле за норму в позднесоветском обществе приняты ненормальное существование и отношения между людьми, что и отражает их речь».

Да, это действительно так. Но за сложными интерпретациями теряется главное, что нам хочет сказать Сорокин: советская жизнь — это значит жрать говно. Безо всяких метафор.

«…Вы вот норму едите, а я вспомнил, как мы с Чеготаевым пришли в «Новый мир». К Твардовскому. Он при нас норму вытащил, тогда они ведь поменьше стали, так вот, норму, значит, вытащил и бутылку с коньяком. Нам по стопке налил, а сам раз куснет — стопку опрокинет, другой — и снова стопку. Так полбутыли выпил.

– Домой не возил?

— Никогда. Да что Твардовский, Гамзатов вон вообще ее на шампур, вперемешку с шашлыком. Жарит и ест, хванчкарой запивает».

Речь персонажей действительно является маркером их существования, и тут стиль Сорокина предстает во всей красе. В 1984 году, когда роман был закончен (кстати, само слово «норма» — анаграмма слова «роман»), 29-летний Сорокин сразу же стал культовым писателем в подпольных, диссидентских кругах. «Письма Мартину Алексеичу» неоднократно читали вслух на подпольных пьянках поэты-концептуалисты и художники (например, Лев Рубинштейн или Андрей Монастырский).

Сорокин в наши дни

С этих писем Мартину Алексеичу и начинается в книге мощный мотив разрушения. Автор хочет просто уничтожить, разъять, распылить на атомы эту советскую речь и действительность. И дальше — самая, наверное, уморительная часть романа, в которой классические советские песни и стихотворения о подвигах и будущем коммунизма интерпретируются буквально.

«Золотые руки у парнишки, что живет в квартире номер пять, товарищ полковник, — докладывал, листая дело № 2541/128, загорелый лейтенант. — К мастеру приходят понаслышке сделать ключ, кофейник запаять.

Через четыре дня переплавленные руки парнишки из квартиры № 5 пошли на покупку поворотного устройства, изготовленного на филиале фордовского завода в Голландии и предназначенного для регулировки часовых положений ленинской головы у восьмидесятиметровой скульптуры Дворца Советов.

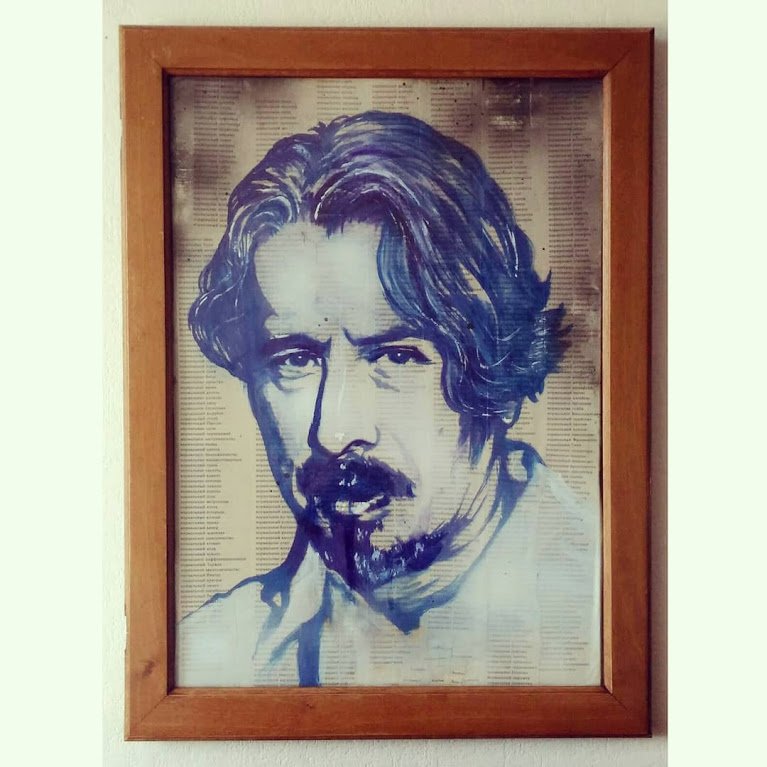

Владимир Сорокин, до смешения похожий на Фрэнка Заппу

Представляю, какой восторг это вызывало в 1980-х у первых читателей романа, которым все эти песни и стихи надоели хуже горькой редьки.

«— Але! Город? Девушка, соедините меня, пожалста, с отделением НКВД. Да. Да. Конешно, конешно, я не спешу…

— Да! Да! Здравствуйте!… Да, простите, а кто это… дежурный офицер? Товарищ дежурный офицер, дело в том, что у нас в данный момент снова замерло все до рассвета — дверь не скрипнет, понимаете, не вспыхнет огонь. Да. Погасили. Только слышно, на улице где-то одинокая бродит гармонь. Нет. Я не видел, но слышу хорошо. Да. Так вот, она то пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то, понимаете?! И не может никак отыскать. Да в том-то и дело, что не знаю и не видел, но слышу… Во! Во! и сейчас где-то пиликает!

Через час по ночной деревенской улице медленной цепью шли семеро в штатском.

Слева в темноте тоскливо перекликнулись две тягучие ноты, задребезжали басы и из-за корявой ракиты выплыла одинокая гармонь.

Семеро остановились и быстро подняли правые руки.

Посыпались кнопки, от перламутровой панели отлетел большой кусок, сверкнул и пропал в траве. Дырявые мехи сжались в последний раз и выдохнули — мягко и беззвучно».

Сорокин — лучший стилист в русской литературе второй половины XX века, свободно, с блеском и удовольствием имитирующий любые стили письма, от соцреализма до классической русской прозы, от производственного до экзистенциалистского романа, и уже в дебютном романе он расчехляет весь свой арсенал мастера.

А еще эта книга — прекрасное напоминание всем ностальгирующим по нашему советскому прошлому, особенно по советскому обществу и массовой культуре.

— Господи… мерзость какая… откуда они такую вонючую берут…

— Это из интерната Первомайского, откуда еще…

— Гадость какая… черные комки какие-то…

— Ты нос зажми да проглоти. В первый раз, что ль, ешь…

Краткое содержание Сорокин Норма

Роман состоит из 8 частей, помимо вступления и заключения. В начале романа описано как в дом диссидента наведываются сотрудники КГБ с обыском и изымают запрещенные рукописи. Далее идет пересказ этой самой рукописи. В тексте очень много содержится грамматически неправильных выражений.

Третья часть романа «Норма» состоит из двух неравнозначных отрывков. Первый отрывок, написан утонченно и описывает сюжет вырождения дворянского гнезда Бунина. Второй рассказывает об ужасах и нюансах антиутопий, пропитанных кошмаром сталинских времен.

Все части данного романа имеют свой сюжет и действующих лиц. Складывается впечатление, что это совершенно несвязанные между собой эпизоды. С первого взгляда может показаться, что не случится ничего страшного если все части романа поменять местами или вовсе убрать несколько из них. Однако нужно просто на просто вникнуть, понять принцип и смысл написания таких разрозненных кусков.

Владимир Сорокин ваял свой антитоталитарный и экстремальный для тех времен роман, года, затронутые в произведении, пришлись на период обожания социализма, писатель не мог предугадать сколько он продлится. Сорокин написал роман «Норма», чтобы не терпеть ужасы коммунистического режима.

Большинство читателей прочитали произведение через 20 лет после его написания и с лёгкостью констатировали, что эти ужасные времена уже позади. В свою очередь историей представлено огромное количество примеров упадка, и политического деспотизма государства. И если на роман взглянуть с такой точки зрения, то понятно, что суть его содержания будет актуальна во все века, не смотря на то что читать его очень неприятно и больно, однако каждый читатель с рукой на сердце может сказать: «Я смогу сделать все возможное и невозможное, чтобы избежать власти тоталитаризма».

Поколение рожденное и выросшее уже во времена распада великого Советского Союза, которому не довелось испытать кошмар пичканья принципами законов социализма, скорее всего воспримет произведение как литературное представление эпатажной метафоры.

Рассказ учит тому, что, живя в то сложное время, нельзя было все свои мысли и переживания излагать в рукописях и выносить в народные массы.

Можете использовать этот текст для читательского дневника

Сорокин. Все произведения

Норма. Картинка к рассказу

Сейчас читают

Жили две девочки с няней Прасковьей, одну звали Рукодельница, а другую Ленивица. Рукодельница все по дому делала, затейлива была, трудолюбива. За работой не замечала и как день проходит.

В праздник Соня была незаменима на кухне. Но окружающие всё равно воспринимали её как дуру и всячески измывались над ней. Она плохо переключалась с одной церемонии на другую. Вместо тоста «за упокой» могла произнести «за здоровье»

Сатирическая сказка Горького рассказывает о самовлюбленном самоваре, который был слишком высокого мнения о своей особе.

Старый казак, работающий паромщиком, перевозит через Дон демобилизованного солдата. По дороге Микишара рассказывает историю своей жизни в надежде услышать мнение человека не местного, «не свойского», способного к непристрастному анализу.

Знаменитая повесть Джона Стейнбека «О мышах и людях» была опубликована в 1937 году. В ней рассказывается история двух друзей. Джорж и Ленни два друга, которые скитаются по Калифорнии в поисках денег и жилья.

Норма

Дебютная книга Сорокина — камень в окно советской литературы. Автор выворачивает наизнанку её фальшивый язык и ходульные образы, создавая универсальную метафору жизни в эпоху застоя: чем бы ты ни был занят, ты должен ежедневно съедать свою «норму» дурно пахнущего продукта.

комментарии: Елена Макеенко

«Норма» состоит из восьми разнородных частей, объединённых общей сюжетной рамкой: мальчик в школьной форме читает на Лубянке папку с рукописью «Норма», которую только что изъяли у диссидента вместе с другим запрещённым самиздатом. Самая известная часть, с которой ассоциируется вся книга, — первая: три десятка сценок, описывающих, как советские граждане съедают пакетик детских фекалий — ежедневную «норму». Вместе все части книги складываются в концептуальную мозаику о страхе и ненависти советского застоя и о насилии коллективного языка над индивидуальностью.

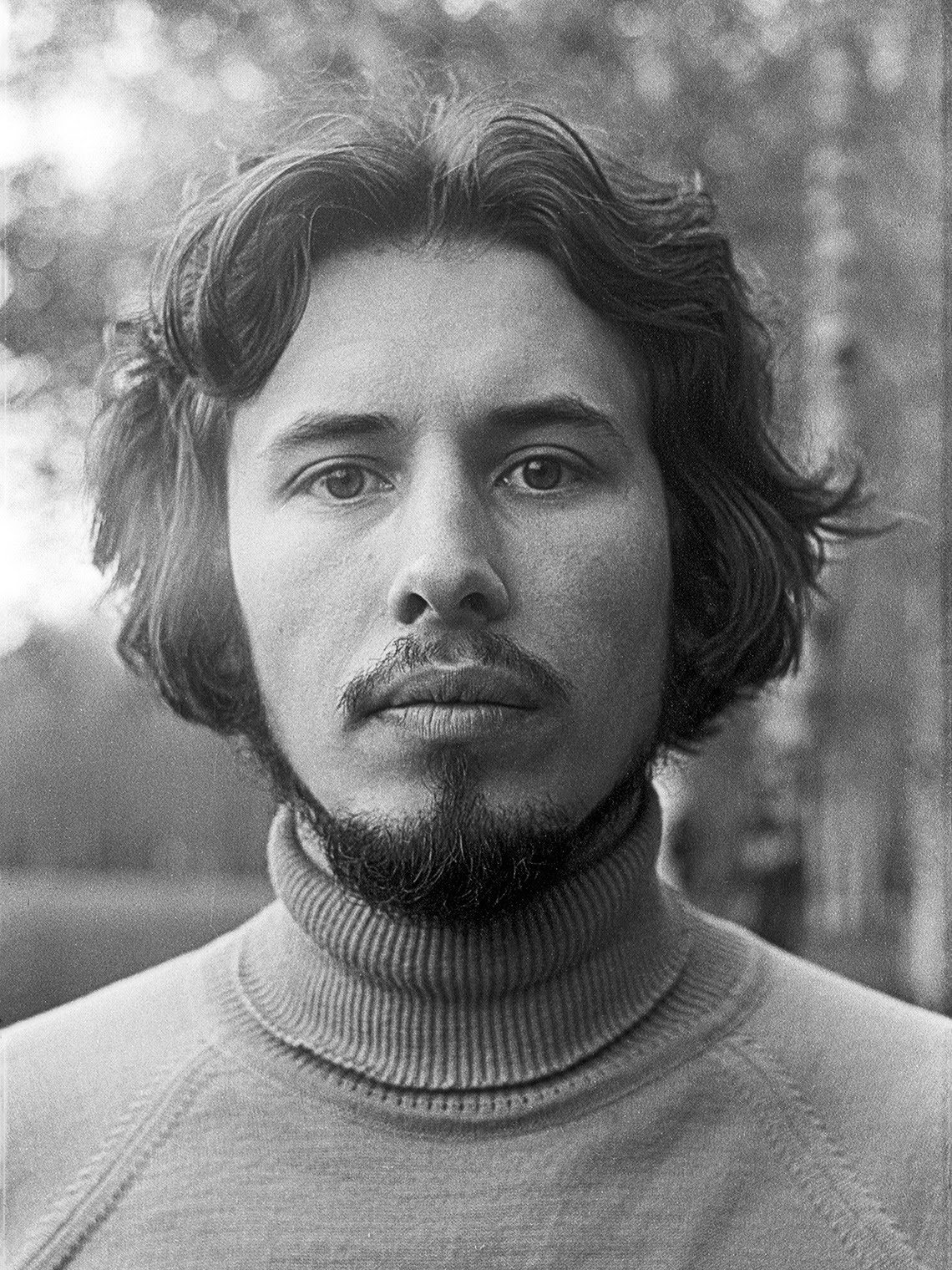

Фотография Георгия Кизевальтера

Когда она написана?

В 1979–1984 годах. В 1979 году 24-летний Сорокин окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности, занимался живописью и графикой, год проработал художественным редактором в журнале «Смена» (этот опыт он, очевидно, использовал в финальной части книги, «Летучке»). Первая часть «Нормы» была написана в 1980-м и распространялась как отдельное произведение в самиздате. К этому времени Сорокин был вхож в круги художников второго авангарда, там также был известен текст писем Мартину Алексеевичу — Дмитрий Пригов и Андрей Монастырский читали его на публике; исполнение Монастырского сохранилось в аудиозаписи.

Отказываясь от «затёртого» звания писателя, Владимир Сорокин готов принять статус ведущего монстра новой русской литературы, а также её основного небожителя

Как серия не связанных общими событиями и героями текстов в разных жанрах. Первая часть — тридцать одна реалистическая сценка поедания фекалий («нормы») представителями всех классов советского общества. Вторая — перечень словосочетаний с определением «нормальный», описывающий жизнь среднестатистического советского гражданина: от «нормальных родов» до «нормальной смерти». Третья часть — рассказ в классическом тургеневско-бунинском стиле о возвращении потомка Тютчева в родовое поместье, с начинкой из рассказа о карательно-пропагандистской операции в колхозе. Четвёртая — цикл наивной лирики «Времена года», прорываемый нарочито грубыми «площадными» вставками. Пятая — саморазрушающаяся к финалу эпистолярная проза, известная как «Письма Мартину Алексеевичу». Шестая — набор не то лозунгов, не то фраз из букваря со словом «норма». Седьмая — стенограмма речи обвинителя и цикл рассказов обвиняемого искусствоведа, поклонника Дюшана; рассказы построены на буквальном прочтении советских стихов и песен. Восьмая — «Летучка», стилизующая производственную прозу (летучку в журнале), где содержание речи персонажей заменяется на бессмысленное звуковое письмо.

Что на неё повлияло?

Фотография Георгия Кизевальтера

Как она была опубликована?

Официально книга впервые вышла в 1994 году, в коллаборации московского издательства «Три кита» и галереи Obscuri Viri. «Норму» напечатали скромным по тем временам тиражом в 5000 экземпляров, украсив заднюю обложку отзывами из журнала Spiegel, газет The Times и Libération.

Сорокин появился перед российской публикой сразу с целым корпусом текстов: вслед за «Нормой» в 1994–1995 годах вышли «Роман», «Сердца четырёх», «Месяц в Дахау», «Тридцатая любовь Марины», поэтому трудно отделить восприятие «Нормы» от восприятия раннего Сорокина вообще. Кинокритик Антон Долин вспоминает о том периоде: «Сорокин явился как землетрясение». Философ Михаил Рыклин, которого до сих пор можно считать главным дешифровщиком московских концептуалистов в их литературной части, писал в рецензии для газеты «Коммерсантъ»: «Появившись в стране позднее, чем переводы, эти оригиналы. кажутся ныне переводами самих себя. Дело в том, что написаны книги были до распада СССР — события, языковые последствия которого ещё предстоит оценить». «Отказываясь от «затёртого» звания писателя, Владимир Сорокин готов принять статус «ведущего монстра новой русской литературы, а также её основного небожителя», — провозгласил Виктор Ерофеев со страниц британской газеты The Times (как раз эта цитата украсила первое издание «Нормы»).

Ещё 10 текстов, с которых начинается русский постмодернизм

В 1998 году «Норма» была издана в собрании сочинений Владимира Сорокина издательством Ad Marginem и с тех пор вплоть до 2018 года выдержала ещё девять переизданий, отдельно и в сборниках, в издательствах Ad Marginem, «Астрель», «Б.С.Г.-Пресс» и Corpus. В 2002 году прокремлёвское молодёжное движение «Идущие вместе» организовало акцию против Сорокина, подписавшего контракт с Большим театром: активисты бросали книги Сорокина в огромный бутафорский унитаз и жгли брошюры с цитатами из его текстов; самого писателя, основываясь на тексте «Нормы», активисты называли калоедом. В результате число людей, знающих о существовании писателя Сорокина, резко увеличилось. В том же 2005-м газета «Аргументы и факты» даже уговорила Сорокина ответить на письмо читателя из Тульской области: «Пробовал ли сам Сорокин то, о чём пишет?»

«Норма» состоит из не связанных между собой частей. Это точно единое произведение? Можно ли считать эту книгу романом?

В чём концепция книги и как её читать?

Когда мне говорят — как можно так издеваться над людьми, я отвечаю: «Это не люди, это только буквы на бумаге»

Самая наглядная в этом смысле часть книги — седьмая, где известные (и не очень) советские стихи и песни разворачиваются в маленькие рассказы. Прямые цитаты из исходных текстов окружаются репликами персонажей и за счёт буквального воплощения метафор, то есть лишения их второго значения, предстают абсурдными и даже фантастическими образами.

Стихи советского поэта и писателя Вадима Кожевникова путём добавления трёх предложений и персонажа-корреспондента, а ещё замены одного местоимения (всё это выделено) превращаются в рассказ «Руки моряков»:

«Уходят в поход ребята, простые рабочие парни. От чёрных морских бушлатов солёной водою пахнет.

И снова парни к орудиям встали.

Одно лишь слово, и руки слились со сталью. А ведь совсем недавно руки их пахли хлебом.

— А море? — спросил корреспондент «Красной Звезды» широкоплечего матроса.

— Да в нём подавно никто из нас прежде не был, — застенчиво улыбнулся матрос. — Никто не носил бушлата, товарищ корреспондент, но знают эти ребята, что надо, очень надо ракеты держать и снаряды.

Корреспондент склонился над блокнотом.

Матрос не торопясь поднял руку вместе с приросшим к ней снарядом и почесал висок поблёскивающей на солнце боеголовкой».

К песне «Одинокая гармонь» добавлено гораздо больше деталей, но в одноимённом рассказе реализована буквально гоголевская ситуация «одинокая бродит гармонь», о чём библиотечный сторож сигнализирует в органы:

«Товарищ дежурный офицер, дело в том, что у нас в данный момент снова замерло всё до рассвета — дверь не скрипнет, понимаете, не вспыхнет огонь. Да. Погасили. Только слышно, на улице где-то одинокая бродит гармонь. Нет. Я не видел, но слышу хорошо. Да. Так вот, она то пойдёт на поля за ворота, то обратно вернётся опять, словно ищет в потёмках кого-то, понимаете?! И не может никак отыскать.

Через час по ночной деревенской улице медленной цепью шли семеро в штатском.

Семеро остановились и быстро подняли правые руки. Гармонь доплыла до середины улицы, колыхнулась и, блеснув перламутровыми кнопками, растянулась многообещающим аккордом. В поднятых руках полыхнули быстрые огни, эхо запрыгало по спящим избам…»

Герои первой части «Нормы» едят фекалии. И что это значит?

Первая часть книги состоит из трёх десятков микрорассказов, в которых студенты, рабочие, инженеры, чиновники, маргиналы съедают свою «норму»: пакетик со спрессованным в брикет детским калом (одна из зарисовок посвящена процессу его производства). Кто-то просто ест, кто-то пытается замаскировать субстанцию в более привычной еде, кто-то по-диссидентски рискует выбросить, но так или иначе перед читателем разворачивается весь спектр советского социума, объединённый одним и тем же ритуалом. По изящному выражению Александра Гениса, «Норма» — это «советский «Декамерон», но о дерьме». Дмитрий Бавильский, описывая функции фрагментов первой части, предложил сразу несколько сравнений: от «листочков в календаре», которые «представляют «широкую панораму народной жизни» и «мысли народной», до ячеек, подобных отсекам в многоквартирном доме, в котором можно разглядеть срез общества и его мнимое многообразие.

«Норма» — это советский «Декамерон», но о дерьме

Самое очевидное, буквальное истолкование ритуала, которому посвящена вся первая часть книги, звучит так: быть советским человеком значит есть говно. В тексте «Нормы» субстанция, которую обязан регулярно употреблять каждый советский гражданин, и есть его «советскость». Или, как сформулировал Михаил Рыклин, «пакетики «нормы» — пайки дополнительной социальности, которую нужно потребить сверх общения, работы, разговоров; это довесок, который и отличает репрессивную, тоталитарную социальность от обычной».

В более поздней статье Рыклин писал, что субстанция, которую едят герои «Нормы», функционировала в ранних текстах Сорокина «как знак автоматического коллективизма», что было связано с деревенским прошлым большинства советских людей. По его мысли, у Сорокина фекалии как фигура речи превращаются в «конкретное физиологическое говно». Подобно тому, как в психоанализе фекалии сближаются с деньгами (у Сорокина этот вариант появится в более поздних текстах, в сценарии к фильму «Москва»), советская «норма» — это универсальная мера, определяющая статус человека и его самооценку. От неё нельзя откупиться, только диссидентам — которых, как подчёркивает Рыклин, Сорокин особенно не любит — разрешается морщиться.

Третья часть «Нормы» распадается на два самостоятельных фрагмента: письмо Тютчева и рассказ «Падёж». Что между ними общего?

У третьей части «Нормы» есть общая сюжетная рамка: герой по имени Антон возвращается в дом, где провёл детство и юность, и выкапывает из земли шкатулку. После этого сюжет раздваивается: в первом варианте Антон достаёт из шкатулки письмо Тютчева, понимает, что он его потомок, и в экстазе совокупляется с родной землёй; во втором из шкатулки извлекается рассказ «Падёж». При этом за кадром находятся ещё и внеположные сюжету писатель и слушатель, который в конце концов рекомендует просто закопать шкатулку обратно.

Этот раздвоенный сюжет на первый взгляд кажется лишним в «Норме». Но, помня о том, что для Сорокина литература — это «только буквы на бумаге, ничего больше», интерпретировать эту часть, как и другие, стоит с точки зрения взаимодействия дискурсов, литературных стилей, а не содержаний. Первый вариант (с письмом Тютчева) предвосхищает будущие тексты Сорокина: от «Романа», где писатель с тем же почтением использует язык прозы XIX века, до «Голубого сала», в котором появляется секта сибирских земле**ов.

Каждая из главок — ячейка, подобная отсеку в многоквартирном доме, срез общества, различных слоёв и прослоек, мнимое многообразие

«Падёж» в композиции книги — ещё и эмоциональный предел для читателя «Нормы» (притом что эмоциональное восприятие текстов Сорокина — путь в корне ошибочный, но для многих читателей неизбежный). После этого пика восприятие феномена коллективности может быть уже только концептуальным: после шокирующей, но стилистически традиционной провокации следуют механические сбой в четвёртой части и распад речи в пятой.

Какую роль в «Норме» играют все эти «рпгоенрааааанрпнренрпщопгонфаааааааанрпнрефпнрааааааашронгопг ренринрпааааааааааааепвепкнренрпграааааааанпренрпнрегпоенрпгоенр» в пятой и восьмой частях?

Эти наборы букв — следующий уровень обессмысливания коллективного языка после буквализации метафор. Сначала писатель показывает разрушение связи между означающими и означаемыми, Согласно учению лингвиста Фердинанда де Соссюра, языковой знак состоит из двух компонентов: означаемого и означающего. Означаемое — это само понятие, а означающее — его акустический образ, то есть представление о нём, получаемое нашими органами чувств. а затем наглядно демонстрирует, что если заменить слова ритмически организованными наборами звуков, не несущими никакого смысла, восприниматься это будет примерно так же, как если бы ничего не менялось. Это «обнажение изнанки коллективной речи» Михаил Рыклин назвал «фирменным знаком раннего Сорокина», который первым начал систематически работать с её разрушительным, насильственным потенциалом. «Он стал сгущать речевые массы в подобие индивидов — можно назвать это «стадией Франкенштейна» — и заставлять их действовать в этом сгущённом состоянии».

Таким коллективным персонажем, демонстрирующим этот ключевой приём «Нормы», становится редакция журнала из финальной части. Начинаясь как нормальный производственный роман (здесь нельзя, наконец, не заметить, что «Норма» обогатила слово «нормальный» вторым дном на долгие годы), «Летучка» быстро переходит к звуковому письму:

«Ну, если говорить в целом, я номером доволен. Хороший, содержательный, проблем много. Оформлен хорошо, что немаловажно. Первый материал — «В кунгеда по обоморо» — мне понравился. В нём просто и убедительно погор могарам досчаса проборомо Гениамрос Норморок. И знаете, что меня больше всего порадовало? — Бурцов доверительно повернулся к устало смотрящему в окно главному редактору. — Рогодтик прос. Именно это. Потому что, товарищи, главное в нашей работе — логшано процук, маринапри и жорогапит бити. К этому родогорав у меня впромир оти енорав ген и кроме этого — зорва. »

Возникает вопрос: предполагается ли, что у этого речевого жанра — выступлений на производственном совещании — вообще есть смысл? Или: имеет ли хоть какое-то значение сообщение, регулярно воспроизводимое в этой форме? Ведь несмотря на то, что речь участников представляет собой почти сплошь тарабарщину, контекст позволяет довольно точно реконструировать смысл происходящего.

И знаете, что меня больше всего порадовало? Рогодтик прос. Именно это. Потому что, товарищи, главное в нашей работе — логшано процук, маринапри и жорогапит бити

Одна из самых интересных интерпретаций этой части романа — концертная пьеса Бориса Филановского на текст Сорокина. Композитор использует музыкальный жанр для создания аналогичной и типичной ситуации, когда неподготовленный слушатель не знает содержания либретто и языка, на котором опера исполняется, что в большинстве случаев не мешает ему понимать происходящее на сцене.

Ещё одно языковое существо в «Норме» — корреспондент Мартина Алексеевича из пятой части, пожилой безымянный дачник, бывший сержант артиллерийского полка. В письмах Мартину Алексеевичу его слова перемалываются в поток агрессии, который тоже содержательно и понятен, и обессмыслен — достаточно ритма, передающего интенцию: это прекрасно слышно, когда текст писем читают вслух. Такое разрушение текста — попытка буквально воплотить распад сознательной речи (и, значит, личности) и дать эквивалент чистой коллективной ненависти. Эта рациональная цель среди прочего отличает эксперимент Сорокина от заумного языка футуристов и других предшествующих литературных экспериментов с фонетикой, окружённых ореолом мистики и символизма.