солнце на какой вопрос отвечает кто или что

На какой вопрос отвечает слово солнце кто или что?

На какой вопрос отвечает слово солнце кто или что.

К солнце является неодуш.

, слово нарисовал отвечает на вопрос.

3) В предложении от слова к слову можно.

На какой вопрос отвечает слово «вдруг»?

На какой вопрос отвечает слово «вдруг».

На какой вопрос отвечает слово «есть»?

На какой вопрос отвечает слово «есть»?

Слова отвечающие на вопрос как?

Слова отвечающие на вопрос как?

На какой вопрос отвечает слово «будет»?

На какой вопрос отвечает слово «будет»?

На какой вопрос отвечает слово «может»?

На какой вопрос отвечает слово «может».

На какой вопрос отвечает слово было?

На какой вопрос отвечает слово было?

На какой вопрос отвечает слово один?

На какой вопрос отвечает слово один.

На какой вопрос отвечает слово был?

На какой вопрос отвечает слово был?

Мне купили футболку черного цвета с оранжевым котом. Летом мы с классом ходили в старый музей темно синего цвета.

На картине Илья Муромец.

Долго смотрел я на медвежью игру потом вылез из за камни увидели меня медвежата притихли во все глаза смотрят а тут и медведица меня заметила вскочила фыркнула и как вскинулась на дыбы.

1. ) 1, 2. ) 1, 3. ) я не зная, разве бывают разносклоняемые существительные? Наверно 2, лучше не рисковать. Потому что я сказала на угад. 4. ) 2, 5. ) 3.

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные

Урок 26. Русский язык 2 класс ФГОС

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет, приобрев в каталоге.

Получите невероятные возможности

Конспект урока «Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные»

– Здравствуй, Василиса. Я вновь пришёл к тебе за помощью.

– О, Мик, здравствуй. Я очень рада тебя видеть. Чем я могу тебе помочь?

– В прошлый раз ты познакомила меня со словами, которые называются «имена существительные». Я теперь знаю, что имена существительные – это части речи, которые обозначают предметы, явления природы, события, чувства и живые существа – людей и животных. Имена существительные отвечают на вопросы кто? или что?.

– Ну и память у тебя, Мик! Всё понял и запомнил с первого раза! А что же тебе непонятно?

– Видишь ли, Василиса, я так и не понял, в каких случаях к именам существительным надо задавать вопрос кто?, а в каких случаях подставляем вопрос что?

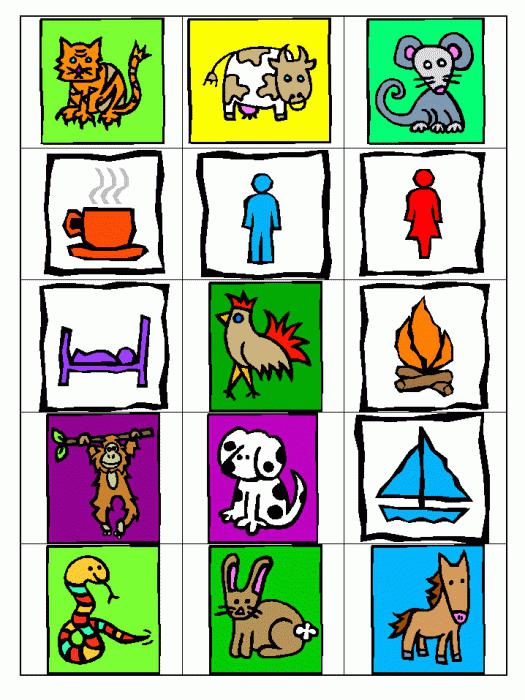

– Не переживай, Мик, это мы сейчас очень быстро разберём. Я покажу тебе два листа бумаги. На каждом из них несколько рисунков. Подумай, что общего у всех рисунков на первом листе и чем они отличаются от рисунков на втором листе?

– Так… на первом листе нарисованы стол, тарелка, камень, сосулька, солнце, дождь, самолёт, кубики, дом. На втором листе – девочка, дерево, дедушка, цветок, гриб, собака, бабочка, рыбка, птица и даже моё изображение. Надо подумать. Я понял! На первой листе все предметы неживые, а на втором – живые.

– Отлично! Ты всё правильно понял. Действительно, на первом листе нарисованы неживые предметы – то, что сделано руками человека – стол, тарелка, самолёт, кубики, дом; и то, что создано природой – камень, сосулька, солнце, дождь. Все эти слова отвечают на вопрос что?. Что? – стол, что? – тарелка, что? – камень, что? – самолёт, что? – кубики, что? – дом. Слова, которые обозначают неживые предметы или явления относят к группе неодушевлённых имён существительных.

А вот на втором листе нарисовано то, что мы называем живыми – люди, животные, птицы, рыбы, насекомые и растения.

– Ага, я понял. Все эти слова отвечают на вопрос кто?

– Нет-нет, Мик, не спеши. Здесь несколько сложнее. Несмотря на то, что всё, изображённое на этом листе – живое, но и здесь нет единства. Слова, называющие людей и животных, птиц, рыб, насекомых считаются одушевлёнными. Именно они отвечают на вопрос кто? А вот слова, называющие растения – считаются неодушевлёнными и, как и неживые предметы, тоже отвечают на вопрос что?

– Как-то это несправедливо. Ведь растения, как и животные, питаются, растут, могут поворачиваться к солнцу и даже, как утверждают некоторые учёные, могут чувствовать боль и страх. Значит, они вполне одушевлённые.

– Да, всё это так. Но в русском языке так принято, что на вопрос кто? отвечают только те живые существа, кто умеет ходить или прыгать, плавать или летать.

– Ну что же, теперь, кажется, понятно. Василиса, а ты можешь проверить, всё ли я правильно понял?

– Ну конечно, Мик. Сейчас я тебе ещё буду показывать картинки, а ты называй то, что на них нарисовано и говори, одушевлённым или неодушевлённым является это имя существительное и на какой вопрос оно отвечает.

Дорога, по дороге едет машина, рядом стоит дерево, светит солнце. Дорога, машина, солнце – все это – неживые предметы, значит неодушевлённые и отвечают на вопрос что? Дерево хоть и живое, но не ходит, не ползает и не летает. Оно тоже неодушевлённое и тоже отвечает на вопрос что?

– А вот ещё одна картинка.

– О, опять чудесная картинка природы. Озеро, на озере лодка, уточки плавают, стрекоза летит. А вдали лес виднеется. Озеро, лодка, лес – это неодушевлённые предметы. Все эти слова отвечают на вопрос что?. А вот уточки и стрекоза – одушевлённые. Эти слова отвечают на вопрос кто?.

– Молодец, Мик. Ты очень способный и, главное, внимательный ученик.

– Да-да, я запомнил. Имена существительные, которые называют людей и животных – разных животных – и зверей, и птиц, и рыб, и насекомых – называются одушевлёнными. Они отвечают на вопрос кто?. А остальные имена существительные называются неодушевлёнными. Они отвечают на вопрос что?.

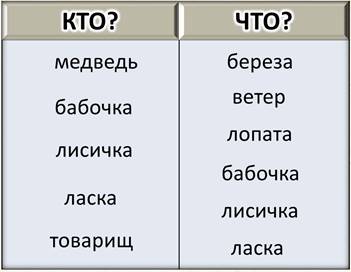

– Отлично, Мик. И теперь мы с тобой поиграем в игру, которая называется «Кто? или что?».

Я называю имя существительное, а ты помещаешь слово в таблицу.

– Берёза – дерево, т.е. растение, неодушевлённое. Вопрос что?

– Ветер – не человек и не животное, а явление природы. Неодушевлённое. Вопрос что?

– медведь – животное, одушевлённое, отвечает на вопрос кто?

– Лопата – неодушевлённый предмет, вопрос что?

– Бабочка… вот это вопрос… ведь слово бабочка может обозначать и красивое насекомое, порхающее с цветка на цветок, и галстук, который надевают в торжественных случаях. А что делать?

– Да все очень просто, если имя существительное БАБОЧКА обозначает красивое насекомое, как, например, в предложении «Пёстрая бабочка села на цветок», то слово БАБОЧКА будет отвечать на вопрос кто?, а если оно обозначает галстук, то, конечно, оно будет отвечать на вопрос что?

– Понятно, действительно просто.

– Давай дальше. Лисичка.

– Ну, теперь меня не проведёшь. Лисичка–гриб будет отвечать на вопрос что?, а лисичка–зверь – на вопрос кто? Гриб неодушевлённый, а зверь – одушевлённый.

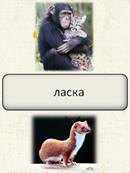

– Просто замечательно. Следующее слово – ласка.

– Знаю-знаю. Ласка – животное, одушевлённое, вопрос кто? Ласка, как проявление нежности и любви, когда тебя погладят по головке, обнимут – неодушевлённое имя существительное, которое отвечает на вопрос что?

– Ну и последнее слово – товарищ.

– Ну что же, имя существительное ТОВАРИЩ обозначает человека, значит, оно одушевлённое и отвечает на вопрос кто?

– Итак, Мик, давай ещё раз проверим, как ты усвоил всё то, о чём мы сегодня говорили.

– Я готов, слушай, Василиса.

* Имена существительные бывают одушевлённые и неодушевлённые.

* Одушевлённые имена существительные обозначают названия людей и животных. Они отвечают на вопрос КТО?

* Все остальные имена существительные – неодушевлённые. Они отвечают на вопрос что?

– Ну что, Мик, больше не будешь путаться, когда задаём вопрос кто?, а когда вопрос что?

– Нет, Василиса. Я думаю, что не только я, но и ребята, которые наблюдали за нами, всё поняли. Спасибо тебе огромное. А теперь я улетаю на свою планету. Но очень надеюсь, что когда-нибудь вернусь на вашу замечательную планету Земля. Кстати, слово Земля тоже неодушевлённое и отвечает на вопрос что? До свидания, Василиса.

–До свидания, Мик. Надеюсь на скорую встречу.

Ну вот, Мик улетел. Пора и нам с вами прощаться, ребята. До новых встреч.

Какие вопросы можно задавать к слову солнце 《например кто создал солнце》?

Какие вопросы можно задавать к слову солнце 《например кто создал солнце》.

С каких пор известно что солнце звезда?

Температура на солнце?

Каков источник его яркого сияния?

Солнечные пятна, что это?

Что происходит на поверхности солнца?

Когда и как оно возникло?

Как долго оно сможет просуществовать?

Отличаются ли другие звёзды от солнца?

Надо составить предложение по схеме

Надо составить предложение по схеме

) например : Холодный ветер дует сегодня, хотя солнце светит

Какое поедложение можно составить из слов Солнце Поднималось?

Какое поедложение можно составить из слов Солнце Поднималось.

1 вопрос начальная форма слово »солнышком» солнышко или солнце 2 вопрос какое окончание у слово »каравай»?

1 вопрос начальная форма слово »солнышком» солнышко или солнце 2 вопрос какое окончание у слово »каравай».

От какого слова задавать вопрос к слову «к метелям»?

С лева сижу я какой вопрос отвечает слово слева какой вопрос можно задавать слово слева?

С лева сижу я какой вопрос отвечает слово слева какой вопрос можно задавать слово слева.

Какие две орфограммы есть в этих словах : Солнце и я?

Какие две орфограммы есть в этих словах : Солнце и я?

Составить предложения чтобы слово солнце было в именительном падеже а потом составить предложение со словом солнце в винительном падеже и также как с солнцем слова : шофер и ромашка?

Составить предложения чтобы слово солнце было в именительном падеже а потом составить предложение со словом солнце в винительном падеже и также как с солнцем слова : шофер и ромашка.

Солнце какие орфограммы?

Солнце какие орфограммы.

Какое проверечное к словам солнце, накидка, известный?

Какое проверечное к словам солнце, накидка, известный.

Мне купили футболку черного цвета с оранжевым котом. Летом мы с классом ходили в старый музей темно синего цвета.

На картине Илья Муромец.

Долго смотрел я на медвежью игру потом вылез из за камни увидели меня медвежата притихли во все глаза смотрят а тут и медведица меня заметила вскочила фыркнула и как вскинулась на дыбы.

1. ) 1, 2. ) 1, 3. ) я не зная, разве бывают разносклоняемые существительные? Наверно 2, лучше не рисковать. Потому что я сказала на угад. 4. ) 2, 5. ) 3.

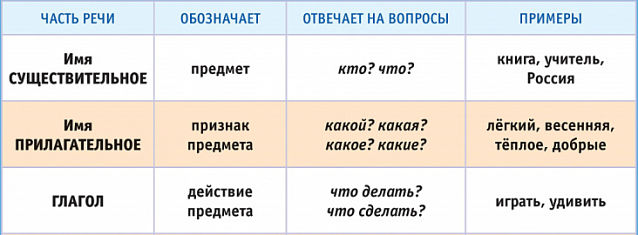

Прилагательные существительные отвечают на вопросы

Существительное, прилагательное, глагол

Существительное, прилагательное, глагол — это самостоятельные части речи русского языка, имеющие характерные морфологические и синтаксические признаки.

Предложение и слова разных частей речи

Чтобы сообщить что-то или узнать о чём-то, мы пользуемся словами. В своей речи говорящий подбирает слова не беспорядочно, а в соответствии с востребованным значением сообщения, причём ставит их в определённую грамматическую форму, необходимую для оформления связного высказывания.

Из слов с определённым значением и в заданной грамматической форме складывается такая единица общения, как предложение.

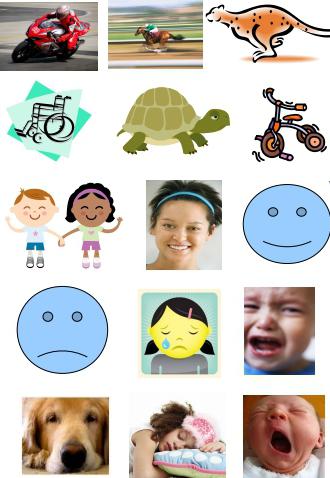

Какие же слова выражают мысль? О ком говорится в предложении? О котёнке. Смысловым центром предложения является слово «котёнок», к которому зададим вопрос кто?

Рассмотрим другой пример.

В этом предложении говорящий сообщает нам о солнце. К этому слову поставим вопрос что?

Рассмотрим слова, составляющие эти предложения, как части речи русского языка, выяснив их грамматическое значение и морфологические признаки.

Имя существительное

Слова «котёнок» и «солнце» объединены общим значением. Оба слова называют предмет. Это общее грамматическое значение предметности характерно для многих слов русского языка, которые по этому важному признаку объединяются в один класс — самостоятельную часть речи имя существительное.

Итак, существительные, обозначающие живой предмет, отвечают на вопрос кто?

Существительные, которые называют неживые предметы, отвечают на вопрос что?

Слова этой части речи имеют свои характерные признаки. Каждое существительное обладает категорией рода:

Если к имени существительному можно подобрать слова «он», «мой», значит оно находится в форме мужского рода.

Существительные изменяются по числам. Слова, обозначающие один предмет, имеют форму единственного числа. То же слово может обозначать несколько или много предметов, если его поставить в форму множественного числа, изменив в нём окончание.

Понаблюдаем:

Существительное изменяется по падежам, приобретая необходимую грамматическую форму для употребления его в предложении.

Лягушки громко квакают (к чему?) к дождю (д. п.).

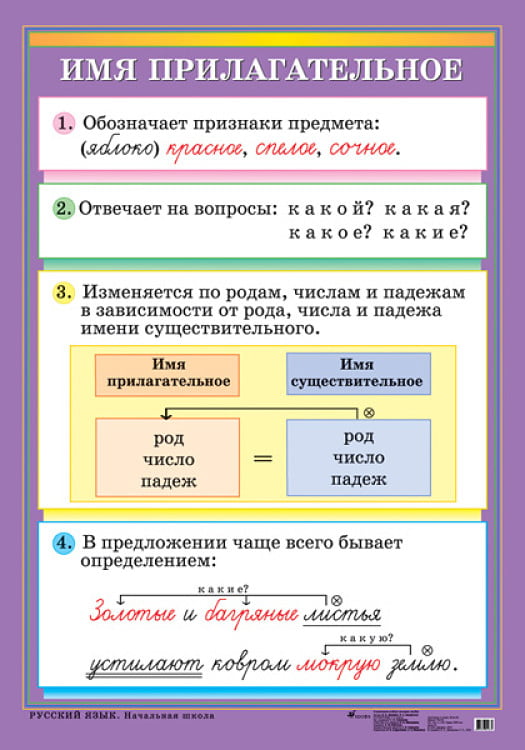

Имя прилагательное

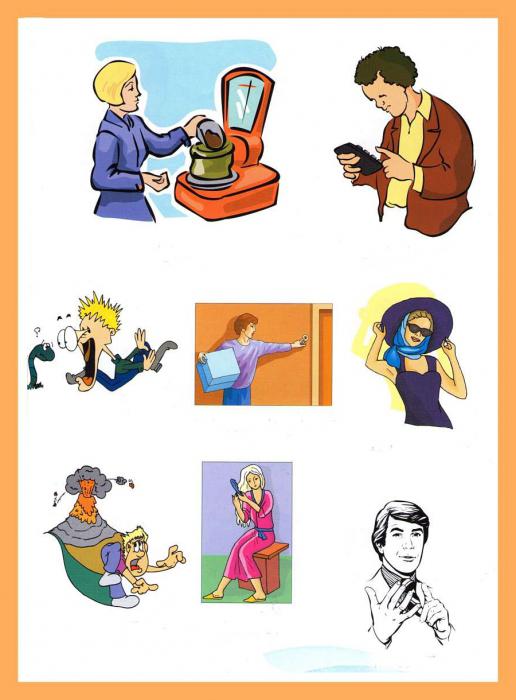

В предложении имя существительное поясняет зависимое от него слово, которое выражает признак предмета. От имени существительного поставим к нему вопрос:

Слова «пушистый», «яркое» имеют общее значение признака. В соответствии с этим значением они принадлежат к самостоятельной части речи, которая в грамматике русского языка называется именем прилагательным.

Имя прилагательное изменяется по родам и числам в зависимости от того, существительное какого рода и числа оно определяет:

Слова этой части речи изменяются по падежам:

Качественные прилагательные характеризуются тем, что имеют краткие формы (темный — тёмен) и степени сравнения, выражающие интенсивность проявления признака:

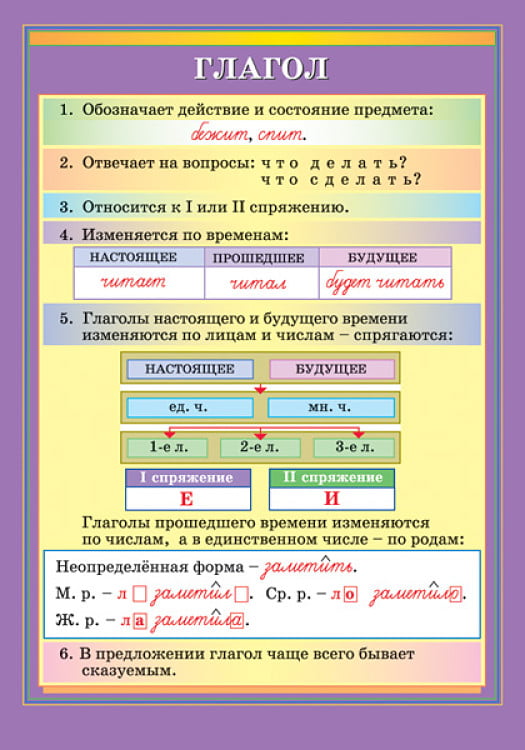

Что такое глагол?

В каждом предложении обязательно есть слово, которое выражает, что происходит с предметом, что о нём говорится.

Способность обозначать действие отличает эти слова от существительных и прилагательных. В русском языке такие слова называют глаголами.

Глагол имеет ряд характерных грамматических признаков: время, лицо, число, род.

Глаголы изменяются по временам. Они могут называть действие, которое совершается в момент речи о нём, то есть сейчас; действие произошло до момента речи (в прошлом) или произойдет после сообщения о нем (в будущем). В связи с периодами протекания действия у глаголов различают настоящее, прошедшее и будущее время:

В формах настоящего и будущего времени глагол имеет категорию лица и числа:

В формах прошедшего времени у глаголов определяется род:

Другие категории глагола (вид, возвратность, спряжение, наклонение) изучаются в старших классах.

Видеоурок «Части речи. Имя существительное. Имя прилагательное. Глагол. (3 класс)»

Разряды имен прилагательных

В русском языке все самостоятельные части речи делятся на группы по значению. Есть свои разряды у существительных и прилагательных, наречий, глаголов и т. д. Они отражают смысловую нагрузку слова.

Разряд прилагательного является лексико-грамматической группой, указывающей на характер того признака, который описывает данное прилагательное. Он говорит о лексическом значении и морфологических характеристиках слова.

Выделяют следующие разряды прилагательных: качественные, относительные, притяжательные.

Посмотрим, как это работает, на примерах. Допустим, у нас есть существительное «стол», подберем к нему прилагательные.

В данном случае прилагательное «легкий» говорит о качестве стола. Его можно поставить в превосходную степень — самый легкий, сверхлегкий. Можно подобрать антоним — тяжелый.

Прилагательное «деревянный» свидетельствует об отношении к другому предмету, т. е. к древесине, как материалу изготовления. Никаких степеней сравнения здесь нет, антоним придумать тоже невозможно.

Наконец, «мамин» указывает, что стол принадлежит конкретному лицу.

Вот мы и разобрались, чем различаются прилагательные разных разрядов. Заметьте, что из них качественные, как правило, могут различаться по уровню выраженности, а относительные — не имеют какой-либо степени, притяжательные же легко узнать по вопросу «чей?».

Дальше мы будем разбирать каждую группу отдельно, а пока предлагаем для запоминания небольшую таблицу с признаками разрядов прилагательных и примерами.

| Разряды | Признаки | Примеры |

| Притяжательные | Указывают на принадлежность некому человеку или животному. | Соседский, бабушкин, отцовский, кошачий. |

| Относительные | Выражают признак через отношение к другому признаку или предмету, времени, действию, месту, возрасту и т. д. Образованы от существительных, глаголов и наречий. | Бегущий (действие), янтарный (материал), молодой (возраст), сельский (место), метровый (размер). |

| Качественные | Указывают на форму, цвет, консистенцию, температуру и т. д. | Краткий, легкий, высокий. |

| Имеют степени сравнения. | Кратчайший, легчайший, высочайший. | |

| Образуют краткую форму. | Краток, легок, высок. | |

| Могут использоваться с наречиями очень, чрезмерно, слишком и т. д. | Чересчур краткий, слишком легкий, очень высокий. |

Качественные прилагательные

Как мы видим в таблице, каждый разряд прилагательных имеет свои признаки, и в данную группу входят слова, которые описывают качества предмета или явления. Под качествами подразумеваются:

У качественных, в отличие от других разрядов прилагательных, есть степени сравнения. Превосходную степень можно получить с помощью приставки наи-, а также суффиксов -айш- и -ейш-. Другим способом будет добавление наречий «слишком», «очень», «чрезмерно», «самый» и т. д. Все они органично смотрятся вместе с качественными прилагательными:

Для усиления эффекта также используется повторение:

Еще одно характерное отличие качественных прилагательных — наличие краткой формы. Чтобы ее получить, необходимо к основе слова добавить нулевое окончание для мужского рода, окончание -а/я для женского рода и -о/е для среднего рода. Множественное число образуется с помощью окончания -ы/и.

Если в конце основы стоят две согласные подряд, в краткой форме появляется беглая гласная:

Наконец, ко многим качественным прилагательным несложно подобрать антонимы — чаще всего для этого достаточно приставки не-:

Подытожим все, что было сказано об этом разряде имени прилагательного, в таблице.

Этого достаточно, чтобы без труда определить качественные прилагательные. Но некоторые из них могут поставить в тупик, потому что они хоть и указывают на качество предмета, но не отвечают всем признаками. Возьмем, например, «красный» — какой разряд прилагательных по значению ему можно присвоить? С одной стороны, его стоит включить в группу качественных, но с другой — превосходная степень «самый красный» звучит странно. Все потому, что в каждом правиле есть исключения.

Относительные прилагательные

Если качественные прилагательные называют качество существительного, то относительные указывают на его связь с другими предметами и явлениями мира. Они могут говорить о следующих признаках:

В отдельных случаях можно спутать качественные и относительные прилагательные, которые касаются признаков, имеющих единицы измерения (веса, размера, возраста и т. д.).

Например, определите разряд имен прилагательных: молодой, юный, шестилетний, годовалый.

Если вы подумали, что все они относятся к одному разряду по значению, потому что указывают на возраст — это неправильно. «Молодой» и «юный» будут качественными, а «шестилетний» и «годовалый» — относительными, поскольку содержат информацию о конкретных единицах. Наконец, есть еще один верный способ проверки — поискать превосходную форму.

Все относительные прилагательные образованы от других частей речи с помощью суффиксов. Например:

Этим они отличаются от следующего разряда по значению, в который входят только прилагательные, образованные от имен существительных.

Притяжательные прилагательные

Каждый разряд прилагательных в русском языке связан с каким-либо вопросом, и если в предыдущих случаях это был вопрос «какой/какая/какие?», то данная группа отвечает на вопрос «чей?». Притяжательные прилагательные указывают на принадлежность некому живому существу — человеку или животному. От относительных они отличаются тем, что указывают на конкретного обладателя.

| Вопросы | Примеры |

| Чей? | Бабушкин плед, папин автомобиль, собачий ошейник. |

| Чья? | Мамина блузка, кошачья еда, птичий щебет. |

| Чье? | Тетино полотенце, Машино яблоко, дочкино одеяло. |

| Чьи? | Дедовы очки, барсучьи лапы, волчьи следы. |

Притяжательные прилагательные, как и относительные, не имеют превосходной формы и не сочетаются с наречиями «очень», «самый» и т. д.

У этого разряда есть свои особенности правописания:

Как определить разряд прилагательного?

Задания, в которых нужно указать разряды имен прилагательных, встречаются, начиная с 6 класса. Самый простой алгоритм для этого выглядит так:

Определите, на какой вопрос отвечает прилагательное. Если это вопрос «чей?» — речь идет о притяжательном. Если же вопрос «какой?» — у нас есть выбор между двумя разрядами по значению: качественным и относительным.

Попробуйте образовать превосходную форму или добавить слово «очень». Если получилось — это, скорее всего, качественное прилагательное. Если нет — относительное.

Для относительных прилагательных есть и еще одна хитрость: если в слове нет суффикса, оно принадлежит именно этому разряду. Например: толстый, быстрый, теплый.

Попробуем определить разряд прилагательного на примере. Допустим, у нас есть предложение:

На завтрак был бабушкин яблочный пирог и ароматный чай.

У нас есть три прилагательных: бабушкин, яблочный и ароматный. Зададим вопросы:

Существует только один разряд по значению, связанный с вопросом «чей?». Мы можем сделать однозначный вывод:

От оставшихся двух попробуем образовать превосходную и краткую форму:

Краткая форма тоже есть только у одного прилагательного (ароматен).

О яблочном пироге мы можем сказать, что он сделан из яблок, т. е. в значении этого прилагательного есть сведения о том, как оно относится к другому предмету или явлению. Делаем вывод:

Переход прилагательных из одного разряда в другой

Существуют спорные прилагательные, которые формально по всем признакам относятся к одному разряду, но по значению больше тяготеют к другому. Так бывает, когда слово употребляется в переносном смысле, и в этом случае мы говорим о переходе из одного разряда в другой.

Здесь мы видим переход в разряд качественных прилагательных из разряда относительных.

В данном случае мы видим переход из притяжательных в качественные. Такие явления характерны для всех трех разрядов прилагательных.

Переходить в другой разряд могут не только слова, которые употребляются в переносном значении. Также это бывает в ситуациях, когда речь идет о предметах из натуральной шерсти, меха:

В первом случае речь о кладовой, принадлежащей белке, а значит, «беличья» — притяжательное прилагательное. Во втором же словосочетании шуба выполнена из меха белки, т. е. «беличья» — относительное прилагательное.

Что такое существительное, прилагательное, глагол, наречие

При общении мы используем различные слова, строим разнообразные предложения и словосочетания. И вряд ли кто-либо задумывается о том, какие именно части речи он использует в своих разговорах. При произношении того или иного слова не каждому придет в голову анализировать, что это: существительное, прилагательное, глагол или какая-нибудь его форма.

Другое дело, когда нужно разобрать предложение письменно на школьных занятиях. Тут и распределяются слова по разным категориям.

Что такое часть речи?

Все в мире делится на различные категории. Так уж мы, люди, привыкли раскладывать все «по полочкам», чтобы не было и намека на хаос. То же самое мы проделали с наукой. Мы разделяем различные предметы и явления на типы, виды, подтипы и так далее. Конечно, это очень удобно, когда все систематизировано.

Такой подход касается и частей речи. Ведь что они представляют собой? Это слова, которые разделены на различные категории по общим признакам, морфологическим и синтаксическим. Таким образом, они представляют собой части речи (например, имя существительное, прилагательное, глагол и так далее). Каждая из них имеет свои особенности и играет определенную роль в предложениях.

Части речи в русском языке

Всего частей речи десять. Их тоже можно разделить по категориям. В первую входят: имя существительное (мама, подарок, солнце), имя прилагательное (мамино, подарочный, солнечный), имя числительное (одна, второй, трое) и местоимение (она, я, мы, себя). Они обозначают предмет и его признаки.

Следующая категория включает глагол и наречие. Она определяет действия, свойства, признак действия.

Есть части речи, которые называются служебными (частица, предлог, союз). Они соединяют слова и части предложения. Частица придает смысловую и эмоциональную нагрузку.

Как мы видим, части речи (существительное, прилагательное, глагол и т. д.) имеют свои определенные характеристики и выполняют определенные роли в структуре предложений.

Имя существительное

Что это за часть речи? Она предназначена для обозначения предмета. Отвечает на вопросы «кто» или «что». Например: папа, кошка, телевизор, цветы. Также она отвечает и на другие вопросы, в зависимости от склонения по падежам и числам. Например, «кем», «чем» – человеком, деревом.

Существительные бывают разных родов (женский: сила, воля; мужской: баран, лес; средний: полотенце, окно; общий: плакса, врач).

Различаются по числам (бывают единственного и множественного: книга – книги, облако – облака, козел – козлы, стул – стулья, дерево – деревья).

Делятся на одушевленные (белка) и неодушевленные (камень). При этом бывает очень трудно определить, к какому именно виду относится имя существительное. Глагол, прилагательное и другие части речи не делятся на такие виды. Чтобы не ошибиться с тем, одушевленный предмет или нет, нужно выучить некоторые правила.

Что такое имя прилагательное?

Красивый, добрый, замечательный, ясный – все это признаки какого-либо предмета. Эти слова – имена прилагательные. Они отвечают на вопрос «какой».

Как и существительные, прилагательные изменяются по родам: светлый, светлая, светлое (бывают трех видов: мужского — плохой, женского — хорошая, и среднего — умное); по числам: добрый – добрые; падежам: доброму, доброго, добрым.

Бывают они качественные (показывают безотносительные свойства предмета, которые могут быть разной интенсивности, быть в краткой форме и отличаться разными степенями сравнения: белый – бел – белее), относительные (относятся к чему-либо: железный, кирпичный, дверной, оконный) и притяжательные (указывают принадлежность: сестрин, папин, бабушкин).

Мы изучили, что представляют собой существительное, прилагательное. Глагол – следующая часть речи, которая будет рассмотрена в этой статье.

Что такое глагол?

Слова, обозначающие действия, отвечающие на вопрос «что делать» — глаголы. Они имеют признаки числа (сдала – сдали), лица, времени (делал – делаю – сделаю), залога, наклонения (сослагательного), рода (увидел – увидела).

Многие неправильно обозначают количество частей речи русского языка, учитывая некоторые слова. Существительные, прилагательные, глаголы бывают разных видов. И некоторые принимают эти виды за отдельные части речи. Последние — глаголы — имеют разные формы, которые тоже часто воспринимают как части речи. Далее мы уделим им немного внимания.

Формы глагола

Причастие, деепричастие многие воспринимают как отдельные части речи. Но на самом деле они всего лишь являются формами глагола. Причастие обозначает действие (состояние) меняющегося во времени признака предмета. Например: читающий дед. Деепричастие – действие в качестве признака другого действия. Например: сказал, смотря вслед; сделал, оглядываясь назад.

По-другому обстоит дело с инфинитивом. Его, как правило, воспринимают как форму глагола. И правильно делают. Он не имеет признаков лица, времени, числа, залога, а также наклонения и рода. Например: думать, читать, писать, бежать, начать.

Причастие же имеет эти признаки. Оно по характеристикам похоже на прилагательное, глагол. Прилагательное, существительное предложение строят с помощью предметов и их признаков. Причастие же обозначает действие (состояние) в качестве признака предмета, способного меняться во времени. Такой характеристикой оно и отличается от имени прилагательного, с которым его тоже иногда путают.

Причастие бывает действительное (действие совершается самим носителем признака, например — играющий ребенок) и страдательное (признак, возникший из-за воздействия на его носителя, например — гонимые беженцы).

Что такое наречие?

Следующая часть речи, обозначающая признак действия, предмета, отличается хорошим качеством – неизменяемостью. Это наречие. Чаще всего оно относится к глаголу, обозначая признак действия. Например: говорила медленно, смотрела взволнованно. Также часто наречие обозначает признак признака (например: ярко накрашенные глаза, очень странный сюжет), реже — признаки предмета (например: шаг вперед, чтение вслух).

На различные виды делятся многие части речи. Например, существительное, прилагательное, глагол. Наречие же делится на разряды. Всего их шесть.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели некоторые части речи: существительное, прилагательное, глагол и наречие. Каждая из них имеет свои особенности и влияет на построение предложений, поэтому они так важны и нужны. Не зря они называются частями речи. Это компоненты предложения, без которых его нет.