сократимость миокарда нормокинез что это

Ишемическая болезнь сердца

Больным ишемической болезнью сердца (ИБС) в настоящее время предлагается широчайший спектр диагностических пособий: коронарография и вентрикулография, радионуклидные исследования жизнеспособного объема миокарда, с которыми в последнее время эффективно конкурируют эхокардиографические методы исследования с применением различных нагрузочных проб.

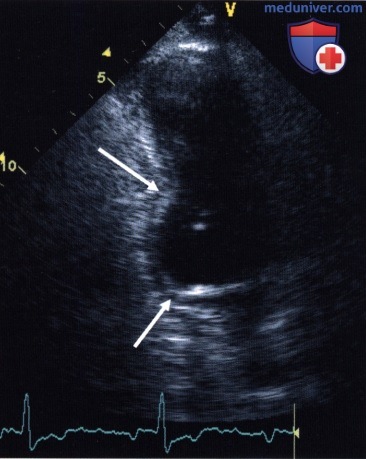

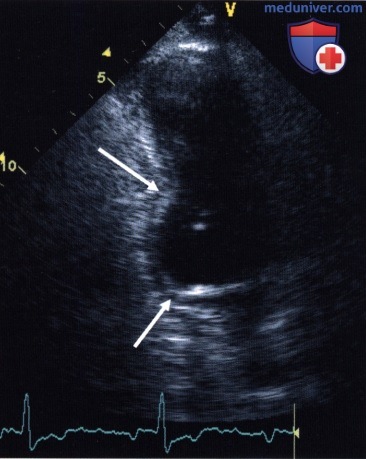

Проба с нагрузкой (рис.1).

Лечение

Коронарограмма пациента с ИБС.

|  |

Хирургия коронарной болезни в Центре прошла путь от первых непрямых вмешательств в конце 50-х годов до самых современных прямых воздействий на коронарный кровоток. В настоящее время достигнуты уникальные результаты у больных с осложненными формами ИБС (аневризма сердца, ишемическая дисфункция клапанов сердца, дефекты межжелудочковой перегородки), осложняющих течение заболевания резким снижением сократительной способности миокарда (фракция выброса менее 25%), недостаточностью кровообращения III-IV стадий. Благодаря особым режимам искусственного кровообращения, применению новых методов кардиоплегии, интенсивному использованию вспомогательного кровообращения и новым операциям с моделированием исходной геометрии левого желудочка удалось до минимума снизить риск таких вмешательств и добиться существенного повышения насосной функции сердца.

Сократимость миокарда нормокинез что это

а) Региональная сократимость. Так как в различных слоях миокарда волокна ориентированы по-разному, то движение стенки, видимое при ЭхоКГ, является суммой различно ориентированных сокращений в миокарде. При этом внутренняя (субэндокардиальная) половина стенки утолщается значительно сильнее, чем внешняя, субэпикардиальная. В итоге нормальные сегменты стенки желудочка выполняют в систолу движение, направленное внутрь желудочка, а сама стенка утолщается. При этом утолщение стенки является более надежным параметром, который можно использовать и, например, в случае асинхронного сокращения при блокаде ножки пучка Риса.

Утолщение стенки и направленное внутрь движение наименее выражены в области базальных сегментов. Особое место занимает базальная часть базального переднеперегородочного сегмента, которая во время систолы не совершает направленного внутрь движения или даже немного смещается наружу (прежде всего, это хорошо видно на парастернальном базальном сечении по короткой оси), что, предположительно, обусловлено «пульсовой волной» ударного объема в области выносящего тракта левого желудочка.

1. Качественная оценка. В первую очередь происходит качественная оценка региональной сократимости:

— нормокинезия: нормальное движение и утолщение стенки,

— гипокинезия: сниженное, но определяемое движение и утолщение стенки (это наиболее субъективно вариабельная категория),

— акинезия: отсутствие движения и утолщения стенки,

— дискинезия: систолическое движение стенки наружу,

— аневризма: выпячивание левого желудочка, отмечающееся и во время диастолы, с аномально тонким, не сокращающимся миокардом,

— гиперкинезия: движение и утолщение стенки превышают нормальные показатели, что встречается при клапанной регургитации, в качестве компенсации нарушения локальной сократимости в другой зоне (например, после инфаркта), во время нагрузки или при стимуляции катехоламинами. При этом в конце систолы почти вся полость может быть замещена сокращающимся миокардом (систолическая облитерация полости желудочка). Сама по себе гиперкинезия не имеет патологического значения, однако является указанием на одно из вышеназванных состояний.

2. Количественный анализ. Многочисленные попытки количественного анализа локальной сократимости, в особенности автоматизации оценки, до сих пор не привели к созданию надежной методики, хотя бы приблизительно равнозначной визуальному заключению опытного исследователя. Поэтому сохраняется проблема субъективной вариабельности оценки локальной сократимости, которая лишь в ограниченной мере решается улучшением качества изображения, параллельным просмотром различных видеофрагментов, введением контрастных средств для левых отделов сердца и другими усовершенствованиями.

Недавно опубликованный систематический обзор различных методических подходов показал степень соответствия между различными визуализирующими методиками и определяемой при помощи согласованного клинического мнения «истиной» (степень соответствия выражалась в виде доверительного интервала значений каппы Кохена). Значение каппы, равное 1, означает полное соответствие бинарного события (нарушение локальной сократимости присутствует/отсутствует). Доверительные интервалы каппы с точки зрения выявления нарушений локальной сократимости составили:

— 0,5-0,7 для нативной ЭхоКГ,

— 0,6-0,8 для ЭхоКГ с контрастированием левых отделов,

— 0,5-0,8 для МРТ.

В рамках каждой из методик вариабельность между двумя исследователями составила:

— 0,3-0,5 для ЭхоКГ,

— 0,7-0,9 для ЭхоКГ с контрастированием левых отделов и

— 0,3-0,6 для МРТ.

Особенное значение эта проблема имеет в стресс-ЭхоКГ и при диагностике жизнеспособного миокарда в зонах с нарушенной сократимостью (см. соответствующие главы).

3. Анализ региональной деформации. В настоящее время наиболее перспективным подходом к количественной оценке локальной сократимости является анализ региональной деформации (strain/strain rate) при помощи тканевой допплерографии. Здесь можно локально и количественно оценить степень выраженности и временную динамику систолической и диастолической деформации (например, продольное укорочение и удлинение на апикальных сечениях). Но до сих пор получаемые данные чувствительны к артефактам, обременены шумовым сигналом, и их часто бывает трудно интерпретировать. Методика двумерного отображения деформации (20-strain), находящаяся ныне в начальной стадии апробации, должна существенно улучшить данный методический подход.

б) Причины нарушения сократимости:

1. Коронарная болезнь сердца. Чаще всего локальные нарушения сократимости развиваются на фоне коронарной болезни сердца:

— После инфаркта развивается необратимое, сохраняющееся в покое нарушение локальной сократимости. При этом большой постинфарктный рубец проявляется в виде акинезии или аневризмы, а после мелких инфарктов остается лишь гипокинезия или существенное нарушение локальной сократимости не определяется. Большие постинфарктные рубцы характеризуются уменьшением толщины стенки примерно на 30% и иногда несколько более высокой эхогенностью, чем окружающий миокард, что объясняется более высоким содержанием коллагена в рубце.

Надежное соотнесение нарушения локальной сократимости с гистологической зоной инфаркта осложняется связностью всех сегментов миокарда: как соседние, нормально сокращающиеся области миокарда могут «увлекать» акинетическую зону инфаркта, так и, наоборот, нарушения локальной сократимости в инфарктной зоне могут снижать амплитуду сокращений соседних здоровых сегментов («теттеринг-эффект»),

— В случае острой ишемии в покое или на фоне нагрузки (обратимые нарушения сократимости, диагностическое использование в стресс-ЭхоКГ).

— В покое в связи с оглушенным (станнинг) или гибернирующим миокардом, т.е. отсутствием (или снижением) сократимости в еще жизнеспособном миокарде.

2. Другие заболевания. Кроме КБС, нарушения локальной сократимости могут развиваться при следующих заболеваниях:

— ДКМП: хотя поражение часто имеет диффузный характер, но нередко обнаруживаются зоны гипокинезии различной степени выраженности. Однако аневризмы при этом заболевании не встречаются.

— Миокардиты: здесь изредка встречаются и более выраженные нарушения локальной сократимости, например, апикальная аневризма при болезни Чагаса (Trypanosoma cruzii).

— Нарушения локальной сократимости, поражающие только межжелудочковую перегородку, без вовлечения остальной перфузионной территории ПМЖВ, т.е. передней стенки: они встречаются относительно часто. С одной стороны, возможно развитие аномального временного паттерна сократимости с сохраненным утолщением перегородки в результате локального замедления механической систолы (например, при блокаде левой ножки пучка Гиса, правожелудочковом кардиостимуляторе, синдроме WPW, после кардиохирургического вмешательства), а также в результате взаимодействия левого и правого желудочков или наложения движения всего сердца в грудной клетке на процессы сокращения, например, после операции на сердце, при повышении нагрузки давлением или объемом на правый желудочек или в случае значительного перикардиального выпота.

Если в начале систолы происходит движение перегородки, направленное наружу, то такая ситуация обозначается термином «парадоксальная перегородка», что, будучи неспецифическим изменением, может встречаться при всех вышеназванных клинических ситуациях. С другой стороны, может развиваться истинное снижение амплитуды сокращений, как, например, при КБС (закупорка септальной ветви) или кардиомиопатии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 26.12.2019

УЗИ сердца: норма и расшифровка результатов

В различных областях медицины ультразвуковое исследование внутренних органов является основным методом диагностики.

УЗИ сердца в кардиологии называется эхокардиография. Исследование позволяет выявить изменения, аномалии, нарушения и пороки развития в работе сердца. Процедура безболезненная, неинвазивная, может быть назначена людям всех возрастов и даже беременным женщинам. Исследование сердца ультразвуком проводится уже на стадии внутриутробного развития плода.

Для обследования используется специальное оборудование – УЗИ аппарат или сканер. На кожу пациента наносится особый гель, который способствует лучшему проникновению ультразвука в мышцы сердца и другие структуры, прикрепляется датчик. Данные отображаются на мониторе и автоматически фиксируются.

Процедура длится от 30 до 60 минут. Эхокардиография проводится кардиологом, а также по направлению пульмонолога, невролога, эндокринолога, гинеколога.

Врач назначает обследование в случаях, если пациент имеет жалобы на головокружение, отдышку, боли в груди, слабость, аритмию, тахикардию, повышенное артериальное давление, признаки сердечной недостаточности, обмороки. Людям, перенесшим кардиологические операции, инфаркт необходимо проходить процедуру один раз в год.

Эхокардиография применяется для:

— определения шумов,

— диагностики состояния клапанов,

— обнаружения изменений в структурах,

— оценки работы отделов сердца у людей с хроническими заболеваниями,

— обнаружения скопления жидкости,

— оценки и мониторинга врожденных дефектов, кровотока, состояния кровеносных сосудов,

— обнаружения тромбов в камерах

УЗИ сердца показывает состояние перикарда, миокарда, сосудов, митральный клапан, стенки желудочков.

Во время процедуры кардиолог фиксирует полученные показания. Расшифровка данных дает возможность выявить заболевания, отклонения, патологии, аномалии в работе сердца. На основе полученной информации врач ставит диагноз, назначает лечение. Зачастую дополнительно к эхокардиографии назначают допплерографию. Данная процедура позволяет увидеть направление движения, определить скорость, турбулентность потока крови в камерах сердца.

Врач делает заключение в протоколе результатов диагностики, где отображаются данные, полученные с УЗИ аппарата.

С помощью эхокардиографии диагностируют:

— предынфарктное состояние;

— сердечную недостаточность;

— ишемическую болезнь;

— инфаркт миокарда;

— гипертонию, гипотонию;

— пороки сердца;

— нарушения ритма;

— кардиомиопатию;

— миокардит, перикардит;

— вегето-сосудистую дистонию;

— ревматизм.

В целях получения данных о работе сердца с физической нагрузкой проводят Стресс- эхокардиографию. Пациенту дают определенную физическую нагрузку или вызывают усиленную работу сердечной мышцы с помощью препаратов, снимают показания.

Довольно редко в практике встречаются случаи, когда провести стандартную процедуру УЗИ сердца не возможно: деформация грудной клетки, наличие клапанов-протезов, слой подкожно-жировой клетчатки, обильное оволосенение. В таком случае, проводится чреспищеводная (трансэзофагеальная) эхокардиография.

Типы эхокардиографии:

Провести полный и точный анализ расшифровки кардиограммы и составить заключение может только врач-кардиолог.

Нормы УЗИ сердца:

Левый желудочек

— масса миокарда (мужчины: 135-182 г; женщины: 95-141 г)

— индекс массы миокарда (мужчины: 71-94 г/м2; женщины: 71-80 г/м2)

— объем в состоянии покоя (мужчины: 65-193 мл; женщины: 59-136 мл)

— размер в состоянии покоя (мужчины: 5,7 см; женщины: 4,6 см)

— размер во время сокращения (мужчины: 4,3 см; женщины: 3,1см)

— толщина стенки вне сокращений сердца при работе: 1,1 см. Показатель 1,6 см свидетельствует о гипертрофии

— фракция выброса не менее 55-60%. Показатель указывает на объем крови, который при каждом сокращении выбрасывает сердце. Меньшее значение говорит о сердечной недостаточности

— ударный объем: 60-100 мл (количество крови, выбрасываемой за одно сокращение)

Правый желудочек

— толщина стенки 5 мм

Клапаны

— Уменьшение диаметра отверстия клапана, затруднение прокачивания крови свидетельствует о стенозе

— Сердечную недостаточность диагностируют в случае, если створки клапана препятствуют обратному движению крови, не выполняют возложенную функцию

Перикард

— Норма жидкости 10-30 мл. При показателе свыше 500 нормальная работа сердца затруднена. Возможно начало воспалительного процесса – перекардита, скопление жидкости, образование спайки сердца и околосердечной сумки.

Проведение процедуры УЗИ сердца помогает обнаружить заболевания сердечнососудистой системы на ранней стадии и вовремя принять необходимые меры.

Оценка локальной сократимости миокарда левого желудочка методом тканевой допплерографии у больных с различными формами ишемической болезни сердца

УЗИ аппарат HM70A

Экспертный класс по доступной цене. Монокристальные датчики, полноэкранный режим отображения, эластография, 3D/4D в корпусе ноутбука. Гибкая трансформация в стационарный сканер при наличии тележки.

Для неинвазивной оценки локальной сократимости миокарда левого желудочка (ЛЖ) наиболее часто используют эхокардиографию. Эта доступная и информативная методика имеет серьезный недостаток, связанный с необъективностью исследования. Стандартная ЭхоКГ позволяет оценивать локальную сократимость исследуемого сегмента левого желудочка только визуально в сравнении с сократимостью соседних зон; при этом на результат оценки в большой степени влияют опыт и квалификация исследователя [1]. При интерпретации стресс-ЭхоКГ требуется производить оценку локальной сократимости миокарда в динамике на фоне нагрузки, что делает результаты пробы еще более субъективными. Отсутствие количественных диагностических критериев является основной причиной низкой меж- и внутриоператорской воспроизводимости результатов стресс-ЭхоКГ 2.

В настоящее время тканевая допплерография чрезвычайно редко используется в обычной диагностической практике, поскольку эта методика еще недостаточно изучена. В литературе приводится более десятка скоростных, линейных и временных параметров, рассчитываемых при тканевой допплерографии, однако четкие количественные критерии гипоакинезии отсутствуют. Недостаточно подробно описаны изменения тканевой допплерографии на фоне нагрузки у здоровых лиц и пациентов с недостаточностью коронарного кровоснабжения. Особую проблему представляет феномен постсистолического укорочения (ПСУ), которое регистрируется при проведении тканевой допплерографии в зонах ишемии и очагового кардиосклероза [10, 11]. Большинство авторов признают, что появление ПСУ сопутствует патологическим процессам, протекающим в миокарде, однако данные литературы о том, как следует его интерпретировать, в настоящее время противоречивы и неоднозначны.

Цель проведенного нами исследования состояла в изучении практических возможностей тканевой допплерографии при выявлении нарушений локальной сократимости у больных с различными формами ИБС. Была поставлена задача выявить изменения показателей тканевой допплерографии, которые характеризуют диссинергию миокарда левого желудочка, как постоянную (при постинфарктном кардиосклерозе), так и преходящую (при ишемии на фоне фармакологической нагрузки). При этом мы стремились к тому, чтобы разработать как можно более специфичные и простые в применении диагностические критерии на основе показателей тканевой допплерографии, которые могли бы в будущем увеличить объективность и воспроизводимость результатов ЭхоКГ и стресс-ЭхоКГ.

Материал и методы

ЭхоКГ (стандартная и в режиме тканевой допплерографии) проводилась на ультразвуковой диагностической системе Vivid Five фирмы General Electric (США) секторным датчиком c частотой 3,75 МГц. Исследовалось движение продольных волокон миокарда в проекциях по длинной оси левого желудочка из верхушечного доступа. Тканевая допплерография проводилась в 4-, 3- и 2-камерной проекциях в каждом из 16 сегментов левого желудочка и в 4 точках митрального кольца: у основания заднеперегородочной, боковой, нижней и передней стенок левого желудочка. Оценивались следующие параметры.

1 Смещение (пройденный путь) в течение сердечного цикла рассчитывалось как интеграл от скорости по времени. Амплитуда систолического смещения измерялась в момент закрытия аортального клапана.

Оценивались также показатели тканевой допплерографии, характеризующие феномен ПСУ.

Статистическая обработка данных проводилась c помощью пакета программ STATISTICA 5,0 (StatSoft Inc., США, 1999). При анализе материала для всех параметров тканевой допплерографии рассчитывали среднее, стандартное отклонение (SD), медиану (med), 25 и 75 процентили, минимальное и максимальное значения.

Абсолютный и процентный прирост параметров тканевой допплерографии во время нагрузки представлен в виде доверительных интервалов для среднего. Достоверность различий значений параметров тканевой допплерографии в группах оценивалась по критерию t-Стьюдента и по непараметрическим критериям.

Использование тканевой допплерографии при оценке нарушений локальной сократимости в покое

Для того, чтобы оценить возможности тканевой допплерографии при выявлении нарушений локальной сократимости в покое, мы сравнили показатели тканевой допплерографии больных с постинфарктным кардиосклерозом и здоровых лиц. Сегменты больных с постинфарктным кардиосклерозом были разделены на 3 подгруппы по результатам двухмерной ЭхоКГ: нормокинетичные (n=184), гипокинетичные (n=121) и акинетичные (n=104). Дискинетичные сегменты были исключены из анализа вследствие малого их числа (n=4).

В подгруппах сегментов с нарушенной локальной сократимостью при сопоставлении с контрольной группой было выявлено достоверное снижение миокардиальных скоростей как в систолу (Sm), так и в раннюю и позднюю диастолу (Em и Am). Наряду со снижением скоростей в этих зонах отмечалось уменьшение амплитуды систолического смещения (INT), а также скорости и амплитуды систолической деформации (SR и ST). В подгруппе сегментов, где отсутствовал систолический прирост (акинезия), значения скоростных и линейных показателей тканевой допплерографии были достоверно ниже, чем в подгруппе с умеренным снижением сократимости (гипокинезия). Следует отметить, что в подгруппе визуально интактных сегментов у больных с постинфарктным кардиосклерозом также было выявлено небольшое, но достоверное снижение указанных параметров тканевой допплерографии по сравнению с контрольной группой (рис.1).

Рис. 1. Значения основных показателей тканевой допплерографии у больных с постинфарктным кардиосклерозом и в контрольной группе.

Временные интервалы TRS и TRE в гипо- и акинетичных сегментах были достоверно увеличены по сравнению с сегментами контрольной группы (172±59 и 154±53 мс в сравнении со 144±50 мс, p 0,05). Это может объясняться эффектом «подтягивания», который приводит к ложному увеличению скоростных и линейных показателей в зонах гипоакинезии, граничащих с интактным миокардом. У больных с высокой ФВ и небольшим объемом пораженного миокарда «подтягивание » в большей степени влияет на движение постинфарктных зон левого желудочка.

При тканевой допплерографии митрального кольца (МК) в точках, расположенных у основания стенок левого желудочка, содержащих два и более сегментов со сниженной сократимостью, были выявлены все описанные выше признаки сократительной дисфункции миокарда: снижение миокардиальных скоростей и систолического смещения, увеличение временных интервалов TRS и TRE. У основания нормокинетичных стенок левого желудочка показатели Sm, Em, Am и INT были выше, чем при гипоакинезии, однако достоверно ниже, чем в контрольной группе. SR и S на уровне митрального кольца у больных с постинфарктным кардиосклерозом и в контрольной группе достоверно не различались (рис. 2).

Рис. 2. Значения основных показателей тканевой допплерографии митрального кольца у больных с постинфарктным кардиосклерозом и в контрольной группе.

Какие нарушения сердца видны через ЭхоКГ

Сердце – особенный орган, и УЗИ для него тоже особенное. Называется – ЭхоКГ.

Почему нельзя делать УЗИ сердца на обычном ультразвуковом аппарате?

Можно, но только результат исследования окажется неполным. Дело в том, что у эхокардиографа есть дополнительные возможности и особые датчики, которые позволяют получить качественное изображение органа, постоянно находящегося в движении. Кроме того, любой аппарат способен проводить исследование с эффектом Доплера. Доплерография даёт возможность оценить скоростные показатели потока крови, его направление, наличие патологического сброса. Это принципиально важно при оценке состояния клапанов сердца и перегородок, расположенных между предсердиями и желудочками. Наконец, к эхокардиографу можно подсоединить специальный датчик для проведения чреспищеводной эхокардиографии, который внешне больше напоминает гастроскоп.

Говорят, что ЭхоКГ это золотой стандарт в окончательной диагностике инфаркта?

По сути именно ЭхоКГ ставит точку в решении вопроса, были инфаркт миокарда или всё-таки нет. Такую возможность даёт прицельное изучение стенок сердца – передней, боковой, задней или нижней, а также межжелудочковой перегородки. Если миокард в этих зонах получил некротическое повреждение и там сформировался рубец, на эхокардиографии будет выявлено нарушение его сократимости. Это значит, что стенка сокращаться хуже, отставать от рядом расположенных (гипокинезия), сокращаться в своем режиме, что называется, не попадая в ногу (дискинезия), или вообще не будет сокращаться, выбиваясь из общего марша (акинезия). Если подобные изменения обнаружены (а они нередко бывают случайной находкой, без указания на перенесённый инфаркт), то вероятность инфаркта в прошлом более 90%. Если же в диагнозе стоит инфаркт, а по данным ЭКГ и ЭхоКГ подтверждений этому обнаружить не удаётся, скорее всего, речь идет о гипердиагностике и инфаркта на самом деле не было.

Какие показатели ЭхоКГ можно назвать наиболее важными?

Силу сердечной мышцы показывает так называемая фракция выброса (ФВ). Если этот показатель снижен, речь может идти о хронической сердечной недостаточности. Наличие нарушений локальной сократимости миокарда стенок сердца (гипокинезия, дисикинезия, акинезия) свидетельствует о перенесённом инфаркте или ишемии. Оценка клапанов включает количество створок, размер отверстия, доплерографически определяется наличие обратного сброса крови (недостаточность клапана) или повышенного градиента давления на клапане, свидетельствующего о формировании сужения (стеноза) клапана. Недостаточность клапанов или регургитация измеряется в степенях: от первой до четвёртой. Если первую и вторую можно отнести к варианту нормы, то третью (выраженную,) а тем более четвёртую считают патологией, которая требует хирургической коррекции. Анализ перегородок сердца помогает выявить наличие патологических отверстий и сброса крови через них (дефектов межпредсердной и межжелудочковой перегородок). Важную информацию представляют размеры камер сердца, толщина миокарда и наличие его гипертрофии, тромбы в полости сердца.

Что такое стресс — ЭхоКГ?

Если у пациента подозревают ишемическую болезнь сердца, врач-кардиолог обычно назначает нагрузочный тест. Часто это велоэргометрия или тредмил, когда пациент крутит педали велосипеда или идёт по беговой дорожке, а у него постоянно фиксируют ЭКГ, дожидаясь появления ишемии. Но раньше появления изменений на ЭКГ появляются те самые изменения кинетики стенок, о которых мы уже говорили. Тем более, сразу можно точно обнаружить стенку сердца, которая страдает больше всего, и предположить, какая именно артерия сужена бляшками. Поэтому, стресс-тест с ЭхоКГ считается более информативным. Его проводят с помощью физической нагрузки, когда пациент крутит педали на специальном велосипеде в лежачем положении, либо стимулируя работу сердца с помощью введения в вену специальных лекарств. В результате сердце работает намного активнее, и фрагменты миокарда, испытывающие нехватку питания, сокращаются хуже остальных.

Зачем назначают чреспищеводное ЭхоКГ?

В некоторых случаях даже после проведения стандартного ЭхоКГ кардиологам требуется уточнение. То, что не удалось увидеть через грудную клетку с помощью обычного датчика, можно рассмотреть из пищевода с помощью датчика, больше напоминающего гастроскоп. Оказывается, изнутри лучше видно пороки клапанов сердца, состояние его перегородок и наличие тромбов в предсердиях. Исследование проводится в сознании под действием легких снотворных препаратов, по ощущениям приятным его не назовешь, но и слишком дискомфортным тоже, но напоминает проведение обычной гастроскопии.

Как подготовиться к ЭхоКГ?

Обычное исследование, которое называют трансторакальным, особой подготовки не требует. Если речь идёт о чреспищеводном исследовании, то предварительно нужно будет выполнить гастроскопию, чтобы убедиться, что в пищеводе нет эрозий, варикозно расширенных вен и других нарушений. Если в ходе исследования выясниться, что человек с трудом переносит введение «шланга» и в верхние отделы ЖКТ, чреспищеводное ЭхоКГ можно буде провести под внутривенной анестезий, как говорят пациенты «во сне».

Сегодня ЭхоКГ, как и все исследования, активно развивается. Теперь его делают не только из пищевода, но и непосредственно из полости сердца – так называемое внутрисердечное ЭхоКГ. Для этого датчик доводят до сердца от паховых сосудов. Результаты исследования представляют в виде трёхмерных двигающихся изображений такого качества, что врачу трудно отличить реконструкцию от реального бьющегося сердца.

Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их кардиологу онлайн в приложении Доктис.

Онлайн консультации врачей

в мобильном приложении Доктис

Дежурный терапевт и педиатр консультируют бесплатно

© 2016-2021, ООО «Диджитал Медикэл Оперейшнс»

Лицензия на осуществление мед деятельности ЛО-76-01-002757.

Адрес: 121205, г. Москва, Территория Сколково Инновационного Центра, бульвар Большой, д. 42, стр. 1, эт. 4, пом. 1594, раб. 2

Филиал в г. Ярославль: 150062, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 5-я Яковлевская, д.17