соглашение что это за документ

Соглашение что это за документ

(в ред. Федерального закона от 30.06.2006 N 90-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

По договоренности сторон, участвующих в коллективных переговорах, соглашения могут быть двусторонними и трехсторонними.

Соглашения, содержащие обязательства, финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов, заключаются при обязательном участии соответствующих органов государственной власти или органов местного самоуправления, являющихся стороной соглашения.

(в ред. Федерального закона от 02.04.2014 N 55-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений могут заключаться соглашения: генеральное, межрегиональное, региональное, отраслевое (межотраслевое), территориальное и иные соглашения.

Генеральное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на федеральном уровне.

Межрегиональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне двух и более субъектов Российской Федерации.

Региональное соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта Российской Федерации.

Отраслевое (межотраслевое) соглашение устанавливает общие условия оплаты труда, гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей). Отраслевое (межотраслевое) соглашение может заключаться на федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального партнерства.

Территориальное соглашение устанавливает общие условия труда, гарантии, компенсации и льготы работникам на территории соответствующего муниципального образования.

На федеральном, межрегиональном, региональном, территориальном уровнях социального партнерства может заключаться одно трехстороннее соответственно генеральное, межрегиональное, региональное, территориальное соглашение.

(часть одиннадцатая введена Федеральным законом от 24.11.2014 N 358-ФЗ)

Соглашение – это правовой акт, который регулирует нормы социально-трудового характера и устанавливает единые принципы соответствующих экономических правоотношений, имеющих место на государственном, межрегиональном, региональном, а также межотраслевом и отраслевом уровнях в отношении социального партнерства в рамках компетенции. Об этом говорит статья 45 Трудового кодекса. В ней приводятся виды и основные черты данного соглашения. Об этом поговорим в статье.

Общие положения

В нормах труда подчеркивается регулятивное значение соглашений. Это устанавливается путем предоставления конкретных условий для работников или наложения общих обязательств с целью обеспечения гарантий и прав. Согласно ст.46 ТК РФ, содержание и структура документа определяется по выбору сторон. В него могут быть включены положения об оплате труда, развитии партнерства в социальном аспекте, охрана и режим труда, иные условия.

Соглашение заключается в рамках компетенций сторон. Поэтому в нем не могут содержаться нормы, выходящие за их пределы.

В зависимости от участников соглашения могут быть:

Как генеральные, так и региональные заключаются между тремя сторонами. В них определяются главные направления в социальной и экономической сферах на время их действия.

Соглашения межрегиональные – новый вид. Поэтому пока они подписываются редко.

Как отраслевое, так и межотраслевое соглашение – это договор, который может заключаться на государственном, региональном или местном уровне. В нем определяются условия оплаты, гарантии и льготы работникам. Территориальными соглашениями устанавливаются условия труда, льготы, гарантии работникам в тех или иных муниципалитетах.

В законах о социальном партнерстве, которые устанавливаются на уровне регионов, указываются виды, которые принимаются в том или ином субъекте федерации. Данные документы могут заключаться между 2 сторонами (работодателями и профсоюзами) и 3 сторонами (в которых участвуют исполнительные органы власти). Их виды определяются работодателями и представителями работников.

Разработка и финансирование

В результате проведения коллективных переговоров утверждается проект. Для этой процедуры предусмотрены общие правила, которые содержатся в ст. 37 ТК РФ. Также стороны могут учесть и другие моменты.

Особому вниманию подлежит процесс согласования государственных и социальных интересов. С этой целью устанавливаются определенные сроки, в течение которых осуществляется финансирование, выделяемое из средств бюджета. Данные соглашения могут заключаться в области образования, культуры, здравоохранения, транспортных связей, науки, энергетики и так далее.

Если планируется финансирование из государственного или регионального бюджета, то соглашения должны разрабатываться и заключаться до их принятия. Об этом говорится в ст.47 ТК РФ.

Сроки

Соглашение – это правовой акт, который действует в течение определенного времени. Стороны могут заключать его на любой период, но до 3 лет. Стороны сами определяют, когда документ вступает в силу. Как правило, этот момент наступает сразу после подписания.

Субъектный состав

Действие определяется, исходя из участия представителей сторон. Соглашение касается только работодателей и работников, представители которых принимали участие в коллективных переговорах. Это значит, что работодатели, представители которых являются членами объединений, выполняют условия договора в связи со своим членством. Работники должны выполнять условия соглашения, если они находятся в трудовых правоотношениях с данными работодателями.

Если же работники подпадают под действие сразу нескольких документов, на них распространяется то из них, которое предусматривает самые благоприятные условия. Это может касаться разных вопросов, например относительно увольнения по соглашению.

Присоединение

После того как договор заключен, к нему могут присоединиться любые работодатели и профсоюзы. Это осуществляется добровольно и оформляется соглашением сторон. При подписании документа на государственном уровне все работодатели определенной отрасли в РФ могут присоединиться к нему. Данный порядок предусмотрен для унификации трудовых условий работников той или иной отрасли, разработки одинаковой системы гарантий работникам.

Предложения о присоединении издаются в официальной прессе, к которым работодатели могут присоединиться добровольно. Для этого предоставляется 30 дней. Если в течение этого времени работодателем выражено согласие или он ничего не ответил, то соглашение распространяет свое действие на него с момента опубликования. Но если работодатель отправил отказ, к которому приложен протокол о консультации с профсоюзом, то представителей работодателя и профсоюза могут пригласить для консультирования. В результате данного обсуждения принимается решение о присоединении или об отказе от него.

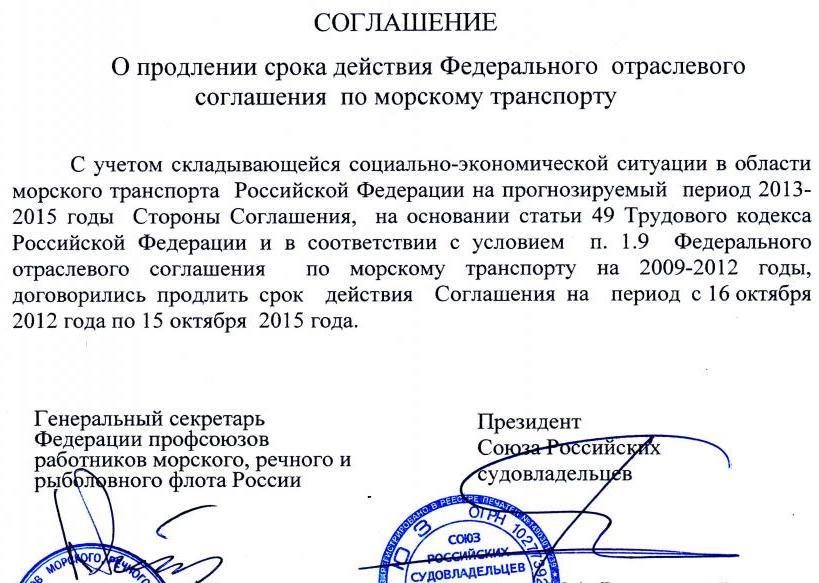

Договор по соглашению сторон может быть продлен на срок, не превышающий 3 года. По общему правилу действие соглашения распространяется на всех работодателей, которые являются членами объединения, его заключившего. Кроме того, в следующих случаях оно действует и в отношении других работодателей, а именно:

Изменения и дополнения

Договор может изменяться или дополняться после проведения коллективных переговоров. Данный порядок предусмотрен в ст. 49 ТК РФ, где наряду с прочими, дополнение и изменение соглашения осуществляется на основе его положений. Применение того или иного порядка зависит от соответствующих предложений сторон, так же как и от срочности внесения новых данных. Поэтому для этого предусматривается разный порядок. Если стороны не заключили другого соглашения на последующее время, они могут продлить срок действия уже имеющегося документа.

Соглашение к договору, образец которого представлен ниже, может иметь следующий вид:

Ответственность

Если представители работодателей и работников нарушают обязательства или не исполняют их, они могут быть оштрафованы согласно административному кодексу. Ответственность за данные правонарушения предусмотрена в статьях 5.28-5.31 КоАП РФ. Виновник может отделаться предупреждением или заплатить штраф, размер которого составляет до 5 тыс. руб.

На что могут пойти профсоюзы для достижения своих целей

При проведении переговоров о заключении соглашения профсоюзы вправе организовать забастовки, митинги, шествия на улице, пикетирования и демонстрации, а также иные подобные действия. Это – меры воздействия на работодателя, которые используются тогда, когда исчерпаны иные меры урегулирования спорных моментов.

Заключение

Как видно, соглашение имеет важное значения для работодателей и работников, являясь инструментом обеспечения социальных и экономических гарантий. Оно может заключаться на разных уровнях, а работодатели являются участниками на добровольной основе. Дополнительное соглашение, образец которого представлен в статье, значительно короче основного документа. Но оно имеет равную юридическую силу с изначальным договором.

Соглашения

Соглашение – это документ, фиксирующий договоренность между двумя или несколькими участниками обсуждения. В бумаге могут отражаться итоги переговоров, включающие в себя дальнейший порядок действий сторон соглашения. Рассматриваемый документ может составляться во множестве ситуаций. Он нужен тогда, когда требуется зафиксировать решение, касающееся несколько сторон. Фиксирует, в том числе, обязательства участников, их уступки друг другу.

Особенности составления

Соглашение – документ, заключаемый между двумя или несколькими участниками. Сторонами такого договора могут и ФЛ, и ЮЛ. То есть, документ актуален для самых разных уровней. В нем могут фигурировать 3 значения:

Правильное оформление соглашения принципиально важно. Только при правильном заполнении документ можно будет представить в суде. Бумага потребуется для защиты интересов и прав участников соглашения. Она поможет предупредить конфликты и убытки.

При составлении имеет смысл руководствоваться этой схемой:

Соглашение составляется по стандартной схеме. Сначала идет преамбула. В ней присутствуют эти положения:

Рекомендуется подробно расписать условия соглашения. В частности, сроки выполнения, условия выполнения предмета договора. Текст документа должен отвечать стандартным условиям: информативность, отсутствие туманностей и двусмысленностей, лаконичность.

Разновидности соглашений

Соглашение может составляться в самых разных обстоятельствах. Оно заключается как между крупными предприятиями, так и между обычными гражданами.

Алиментное соглашение

Родители, находящиеся в разводе, могут договориться о сумме и порядке выплат на ребенка. В этом случае составляется алиментное соглашение. В документе присутствуют эти положения:

После преамбулы идет сам текст документа. Он включает в себя эти пункты:

Соглашением могут быть оговорены дополнительные выплаты, причитающиеся при особых обстоятельствах: выезд детей на отдых, лечение. Необходимо указать в документе также права и обязанности родителей. Алиментное соглашение составляется в 3 экземплярах. Два остаются у каждого из родителей, один передается нотариусу.

К СВЕДЕНИЮ! Алиментное соглашение решает целый ряд задач. Оно фиксирует соглашение родителей, является гарантией выплаты денег. Если одна из сторон нарушает свои обязательства, другая сторона может обратиться в суд. Подтверждением наличия договорных обязательств и является соглашение. Его нужно приложить к исковому заявлению.

Соглашение о возмещении ущерба

Компенсация выплачивается в том случае, если одно лицо нанесло ущерб другому. Подобная ситуация может возникнуть, к примеру, при ДТП, затоплении соседей, пожаре с наличием виновного лица. Соглашение – документ, отражающий обязательства, возникшие у виновного. Оно определяет сумму компенсации, фиксирует дату выплаты средств.

ВАЖНО! Соглашение о возмещении нужно обязательно зарегистрировать у нотариуса.

Трехстороннее соглашение

Как правило, соглашение заключается между двумя участниками. Однако оно может быть и трехсторонним. Такой документ актуален в следующих ситуациях:

Документ составляется в стандартном порядке. Но есть некоторые нюансы. В частности, на соглашении должно стоять 3 подписи, по количеству участников сделки. Пока на документе не будет стоять 3 подписи, он не будет действительным.

Природа соглашения, юридическая сила которого нуждается в предоставлении (или появлении некоего обстоятельства)

Вопрос, неожиданно напавший на меня, представляет для меня интерес больше с теоретической точки зрения, о чем я сразу предупреждаю и предлагаю высказаться в таком же ключе, кому это покажется интересным. Какова природа соглашения, которое может считаться заключенным исключительно в результате появления определенного юридически значимого обстоятельства?

В главе 42 теперь предусматривается консенсуальная модель договора займа, оставляя лишь обязательную реальную модель для ситуации, когда займодавцем выступает гражданин. На данном примере можно попробовать посмотреть, какова правовая природа соглашения в конструкции любого реального договора до передачи вещей.

С точки зрения римского права в принципе понятно, откуда возник реальный договор, другое дело, странно, что в отечественном праве конструкция реального договора продержалась так долго (особенно на фоне нашей любви ко всякого рода трансплантатам).

Меня же интересует другое. Соглашение, достигнутое до момента передачи вещей в реальном договоре займа, вроде как нужно рассматривать как юридическое ничто, поскольку договор считается заключенным только с момента передачи вещи (абз. 2 п. 1 ст. 807 ГК РФ, п. 2 ст. 433 ГК РФ). Однако, с точки зрения механики обязательственных отношений, квалификация такого соглашения в качестве юридического ничто вовсе не обязательна. Если единственным обстоятельством, запускающим обязательство по возврату вещей того же рода и качества, является лишь передача вещей в собственности заемщику, то соглашение о займе в принципе может квалифицироваться и как условная двусторонняя сделка, в силу которой положения данного соглашения (например, о процентах, сроках возврата, месте возврата и т.п.) распространяют свою силу на последующие отношения, при условии совершения второй сделки, как основания этих новых отношений (реальной передачи вещи). В общем то, насколько мне известно из римского права, заем изначально был беспроцентный. Более того, даже сейчас мы можешь обнаружить явные свидетельства данного факта в легальной дефиниции договора займа. А что до процентов, то обязательство их уплаты возникало в силу дополнительного соглашения.

Если же понимать соглашение без передачи вещей исключительно в качестве юридического ничто, то неизбежно возникают некоторые вопросы, например:

Как такое возможно, чтобы юридическое ничто после передачи вещи транслировало юридически значимые условия на возникшие отношения?

Я так понимаю, здесь отличная ситуация от той, которая изложена в п. 2 ст. 425 ГК РФ (в последнем случае речь идет о фактически сложившихся отношения, которым ретроспективно можно придать определенную юридическую форму). В случае соглашения без передачи вещей имеют место лишь два взаимно направленных волеизъявления, которые, вопреки провозглашенной свободе договора, не порождают никакого правового эффекта.

Не очень понятно, как быть с различными пороками, которые обычно приводят к недействительности волеизъявлений. Например, на момент достижения соглашения какая-то сторона была ограничена в дееспособности, а на момент передачи вещей, уже нет. Или вообще, ту или иную сторону заставили согласиться на определенные невыгодные условия предполагаемого договора займа, а сама передача уже была без порока воли.

Кстати, как относиться к такому временному лагу между моментом достижения соглашения и передачей вещей? Можно ли (нельзя?) рассматривать такую передачу вещей через месяц в качестве неосновательного предоставления? А через пол года? А полномочия на какую дату должны определяться? Думаю, вопросы можно продолжать.

Подобные вопросы справедливы к любым реальным договорам, и как мне кажется не решаются через конструкцию предварительных договоров, регулирование которых содержат правила, несовместимые с конструкцией реального договора. Точно так же нельзя рассматривать такое соглашение как некую рамку, условия которой «подгружаются» на случай совершения ожидаемого имущественного предоставления соответствующей стороной.

Проблема природы соглашения, вступление которого в силу законом или волей сторон поставлен в зависимостость от некоего обстоятельства, вроде как справедлива и применительно к проблеме условных сделок, в которых стороны обусловили неким обстоятельством не просто возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, но сам факт заключения соглашения, что, вроде как, допустимо с формальной точки зрения в силу свободы договора. Более того, с хозяйственной точки зрения, наверное, можно гипотетически помыслить нежелание сторон быть даже связанными эффектом ожидания до момента наступления условия. Правда, заключение такого юридически значимого соглашения на первый взгляд выглядит как-то странновато и вроде как содержит внутреннее противоречие.

Однако, мне кажется, что и в этом случае можно относительно непротиворечиво помыслить ситуацию, в которой нет ни фактических отношений, ни вроде бы и юридических отношений, которые при срабатывании условия как бы из ниоткуда подгружаются, но которые прежде были совершенно необязательны.

Не секрет, что в одном документе может быть спрятано несколько сделок. Так же нет причин сомневаться и в том, что сделки могут располагаться в виде «матрешек», юридический эффект которых ослабляется по мере глубины нахождения «матрешки» (сделки). Собственно говоря, сделка, которая предусматривает (либо законом предусмотрено), что она считается заключенной лишь при наступлении некоего условия (как и совершения предоставления в конструкции реального договора), по сути состоит из двух «матрешек», и которых одна спящая (с большим объемом прав и обязанностей), а другая бодрствующая и при этом самая маленькая с очень слабым, но все равно имеющимся юридическим эффектом: содержанием данной сделки является исключительно одно единственное положение о том, что вторая сделка («большая матрешка») вступит в силу в момент наступления определенного условия.

Письменное соглашение, что это?

Соглашение это письменный документ, который определяет права и обязанности сторон при совершении какой-либо сделки. Соглашение может быть заключено и в устной форме, однако, если, в последствии возникнут противоречия сторон, доказывать возникшие права и обязанности будет крайне затруднительно. По этому, рекомендуем всегда заключать письменные акты.

В гражданском законодательстве, помимо соглашения, встречаются и другие разновидности письменных договоренностей заинтересованных лиц.

Ими являются:

— контракты, в т.ч. государственные,

Все из перечисленных видов имеют схожие черты с соглашениями. Зачастую, они практически идентичны. Какую же информацию должен содержать письменный документ, чтобы закрепить возникающие права и обязанности сторон?

Внутреннее содержание такого документа

Соглашения могут иметь как нотариальную форму, так и простую письменную. Перечень письменных документов, которые должны быть в обязательном порядке удостоверены нотариусом закреплены в законодательстве Российской Федерации. Иные сделки допускаются оформлением в простом письменном виде, без участия нотариуса.

По своей сути, рассматриваемое действие означает договоренность сторон по всем вопросам предстоящей сделки. Отсутствие согласия кого-либо из участников анализируемого процесса будет свидетельствовать о невозможности заключение договора на предлагаемых условиях.

Подписываемое соглашение должно содержать предельно четкое изложение существа договоренности. Детально описываются возникающие права и обязанности, календарные сроки совершения тех или иных действий, порядок уплаты денежных средств (если это необходимо), возможные штрафные санкции, которые могут быть применены к недобросовестным контрагентам и т.д.

В заключении, письменное соглашение подписывается представителями сторон. В некоторых случаях данные документы могут быть скреплены оттисками печатей организаций. С момента подписания, данное соглашение обязательно для исполнения.

Соглашение сторон изготавливается из расчета по одному экземпляру для каждого участника. При необходимости изготавливаются дополнительные экземпляры для регистрирующих органов или третьих лиц, заинтересованных в надлежащем исполнении обязательств сторон.

При необходимости, допускается составление иных документов, прилагаемых к соглашению:

— протоколов согласования договорной цены,

— проектной документации и т.д.

На нашем сайте Вы можете найти различные типовые формы соглашений в разделе «Образцы документов», а также получить советы опытных юристов по различным юридическим вопросам. Желаем Вам удачи!