слюногонная диета что это

Воспаление слюнных желез: симптомы и лечение

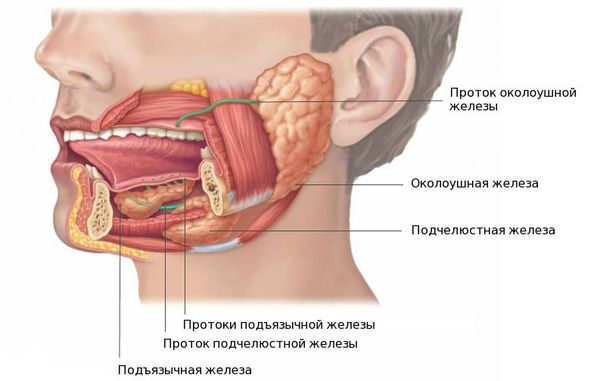

Воспаление слюнных желез называется сиалоаденит . Воспаляться может любая слюнная железа. Чаще всего выявляется воспалительный процесс в околоушных железах (паротит), намного реже воспаляются подъязычные и подчелюстные железы. Обычно болезнь возникает вторично, как осложнение или симптом другого заболевания, но встречается и первичная форма заболевания. Воспалительный процесс может быть как односторонним, так и двусторонним, редко встречается множественное поражение слюнных желез. Природа заболевания может быть как вирусная, так и бактериальная.

Симптомы воспаления слюнных желез

Независимо от того, в какой именно из желез возникло воспаление, сиалоаденит имеет следующие симптомы:

Особо опасная форма сиалоаденита – эпидемический паротит, часто называемый свинкой. Заболевание опасно тем, что вирус, который его вызывает, может поражать другие железы организма (молочные, половые, поджелудочную). Кроме того, свинка является заразной болезнью, поэтому при появлении признаков воспаления слюнных желез больному необходимо ограничить контакт со здоровыми людьми и обратиться к врачу для уточнения диагноза.

При отсутствии лечения могут развиться гнойные осложнения заболевания. При возникновении абсцесса слюнной железы температура тела у больного резко повышается, общее состояние ухудшается. Возможен прорыв гнойника либо в ротовую полость, либо свищ образуется на поверхности кожи.

Лечение воспаления слюнных желез

Лечить сиалоаденит необходимо только у специалиста, поскольку неправильное лечение может способствовать переходу заболевания в хроническую форму, протекающую с периодическими обострениями.

При своевременном обращении к врачу обычно достаточно консервативной терапии. Лечение неосложненных форм заболевания проводится амбулаторно.

Больным необходим постельный режим, сбалансированное питание (пищу можно немного измельчить, если жевание и глотание доставляет больному выраженный дискомфорт). Для уменьшения интоксикации организма рекомендуется обильное теплое питье (соки, морсы, отвар шиповника, чай, молоко).

Высокой эффективностью обладает местное лечение. На пораженную область рекомендуется прикладывать согревающие сухие повязки и рассасывающие спирто-камфорные компрессы. Также больным назначаются физиотерапевтические процедуры (УВЧ, Соллюкс).

Для обеспечения постоянного оттока слюны из железы больным рекомендуется слюногонная диета (перед едой нужно подержать во рту тонкую дольку лимона, также следует употреблять сухарики, квашеную капусту, клюкву и другие кислые продукты), а также прием препаратов, стимулирующих саливацию (1 % раствор пилокарпина гидрохлорида). Это поможет избежать застоя слюны в железе, а также способствует удалению из нее отмерших клеток и бактерий. В зависимости от течения заболевания врач решает, с какого момента можно начинать стимуляцию слюноотделения.

Для снижения температуры тела и уменьшения интенсивности болевого синдрома больным разрешается принимать нестероидные противовоспалительные средства (анальгин, Баралгин, Ибупрофен, Пенталгин и др.), обладающие жаропонижающим, обезболивающим и противовоспалительным действием.

Если, несмотря на проводимую симптоматическую терапию, состояние больного продолжает ухудшаться, в течение 3 дней нет никакого улучшения или появились признаки развития гнойного процесса в пораженной слюнной железе, то пациентам назначается антибактериальная терапия. Кроме того, может понадобиться хирургическое лечение – вскрытие и дренаж слюнной железы при наличии в ней большого количества гноя. В таком случае антибактериальные препараты вводятся непосредственно в пораженный орган.

Лечение хронического сиалоаденита – это сложный и длительный процесс. В периоды обострений больным назначается антибактериальная терапия и средства, стимулирующие слюноотделение. Доказано, что высокой эффективностью при лечении хронического сиалоаденита обладает терапия рентгеновскими лучами. При образовании камней в слюнных железах (калькулезный сиалоаденит) производится их удаление хирургическим путем.

К какому врачу обратиться

Сиалоаденит лечит врач-стоматолог. При появлении признаков эпидемического паротита больного направляют к педиатру или инфекционисту. В тяжелых случаях требуется помощь хирурга для вскрытия образовавшегося гнойника или удаления камней.

Что такое сиалолитиаз (камни слюнных желез)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Боронин М. А., стоматолога со стажем в 7 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Сиалолитиаз, или слюнно-каменная болезнь (греч. sialon слюна + lithos камень) — это заболевание, для которого характерно формирование камней в слюнной железе и её хроническое воспаление.

Образование слюны — начальная стадия переваривания пищи. Слюна содержит в себе ферменты, антибактериальные вещества и растворённые минералы. Достоверно причины формирования камней в слюнных железах неизвестны. Выделяются лишь факторы, которые благоприятствуют развитию патологии:

В основном образуется один камень, однако иногда встречаются и множественные конкременты. Одновременно несколько желёз поражается крайне редко. Вес камней может колебаться от долей грамма до нескольких десятков граммов. Конкременты бывают различной формы: продолговатой, округлой или неправильной; в их центре часто находятся инородные тела. Слюнной камень в основном состоит из неорганических солей — фосфатов и карбонатов кальция. При сиалолитиазе внутри тканей железы наблюдается хроническое воспаление и нарушение питания тканей, что приводит к образованию соединительной ткани, окружающей дольки железы и её расширенные протоки.

Развитию сиалолитиаза также способствует применение антихолинергических препаратов. Приём этих лекарств угнетает выделение слюны, что приводит к накоплению в полости рта различных пищевых остатков. При этом растёт риск попадания их в проток железы и увеличивается количество бактерий в полости рта, что способствует образованию камней. Эти причины усиливаются при уменьшении употребления воды, однако исследования по выявлению взаимосвязи между данными факторами не проводились.

Симптомы сиалолитиаза

Клиническая картина во многом определяется степенью воспаления и проявляется симптомами сиалоаденита.

Первые признаки нахождения камня в протоке железы:

В месте расположения камня нередко возникают абсцессы. Если абсцесс поверхностный, то он заметен визуально, если глубокий, то его можно обнаружить только при обследовании либо во время операции. При самостоятельном прорыве абсцесса камень может выйти вместе с гноем.

При затяжном развиии болезни железа постепенно уплотняется. Из её протока выделяется вязкая слюна с примесью взвеси или хлопьев различных солей, слизи, иногда гноя.

Первым клиническим признаком наличия конкремента в протоке железы считается замедление выделения слюны. Также при приёме пищи происходит увеличение слюнной железы, возникает чувство её распирания, а в последствии боль («слюнная колика»). Данные проявления порой сохраняются в течение нескольких минут или часов и постепенно исчезают, но возвращаются во время следующего приёма пищи, а порой даже при мысли о еде.

Заболевания прогрессирует постепенно, но при остром приступе симптомы развиваются за часы.

Сиалоаденит подчелюстной железы характеризуется следующими чертами:

При формировании конкрементов в околоушной железе происходит одностороннее поражение и наблюдается асимметричная деформация. У пациентов возникают следующие симптомы:

Для поражения подъязычной железы характерны признаки, схожие с описанными выше:

При рецидивах может формироваться полостной абсцесс с выделением гноя в полость рта.

Патогенез сиалолитиаза

Единого мнения касательно патогенеза слюннокаменной болезни до сих пор не существует. Основная проблема заключается в том, что сложно определить провоцирующий фактор и период возникновения слюнного камня, поскольку чаще всего пациент обращается к врачу на поздних клинических стадиях.

Химический состав камней слюнной железы достаточно сложен, в них выделяют две основные составляющие:

Конкременты формируются длительно, точный срок назвать сложно, так как он зависит от самочувствия пациента: кто-то может годами не жаловаться на крупный камень, а у кого-то колики появляются от маленького конкремента. К тому же существует много факторов, которые способствуют или препятствуют формированию камня.

Классификация и стадии развития сиалолитиаза

Классификация по стадиям патологического процесса:

По проходимости протока:

В зависимости от того, какая из слюнных желёз поражена:

Вышеперечисленные виды сиалолитиаза расположены по убыванию распространённости, такая картина складывается, вероятнее всего, из-за различного состава слюны в той или иной железе.

Клинически выделяют три стадии слюннокаменной болезни: начальную, выраженную, позднюю.

Начальная стадия

Сопровождается полным отсутствием клиники. Здесь изменения происходят на уровне тканей:

В первую очередь на начальных стадиях сиалолитиаза изменяется количество выделяемой слюны, особенно при виде или употреблении пищи. Часто возникает «слюнная колика» — явление, при котором железа увеличивается, пациенты жалуются на боль и распирание. Боль кратковременная, но с нарастанием процесса её продолжительность увеличивается до нескольких часов.

При диагностическом пальпировании железа безболезненна и мягкая, секрет выделяется нормально, в протоке железы можно обнаружить конкремент. Слизистая полости рта не изменена.

Клинически выраженная стадия

Является развитием предыдущей стадии. Начинается остро:

Если не проводить лечение, болезнь достигает поздней стадии. Этому может предшествовать гнойно-некротическая форма сиалолитиаза.

Поздняя стадия

Для поздней стадии характерна атрофия железы и её уплотнение.

Характеристика поздней стадии:

Осложнения сиалолитиаза

Это состояние сопровождается следующими симптомами:

Для развивающегося абсцесса характерна стреляющая боль в поражённой слюнной железе, чувство давления и распирания, что свидетельствует о накоплении гноя. Боль может отдавать в ухо, шею и верхнюю челюсть. Если поражаются околоушные слюнные железы, отёк распространяется на щёку, область нижней челюсти и верхнюю часть шеи. Больной при этом ощущает боль при повороте головы и открывании рта. Если абсцесс находится в подъязычной и подчелюстной железе, отёк возникает в области подбородка, ощущается сильная боль при глотании.

В некоторых случаях болезнь протекает очень быстро: за 1–2 дня гнойное воспаление разрушает структуру железы, и начинается некроз. В половине случаев воспаление затрагивает парную железу. Накопление гноя завершается самопроизвольным вскрытием абсцесса, образуется свищ. Если гнойник прорывается в ткани полости рта вокруг железы, возможно образование разлитого воспаления (флегмоны), что может привести к развитию сепсиса.

Наличие гнойного процесса в челюстно-лицевой области крайне опасно, поскольку течение носит стремительный характер и возникает опасность сепсиса, что в свою очередь может привести к летальному исходу.

Диагностика сиалолитиаза

При появлении вышеперечисленных симптомов или подозрении на сиалолитиаз следует обратиться к стоматологу или терапевту. Важное значение имеет внешний осмотр, он помогает оценить размеры слюнных желёз и сравнить их с нормой. Далее проводится пальпация, в ходе которой могут обнаружиться конкременты, а также определяется болезненность и плотность железы.

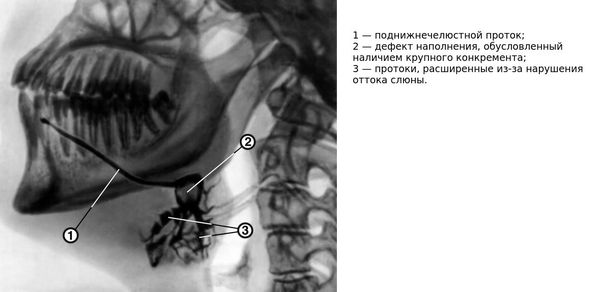

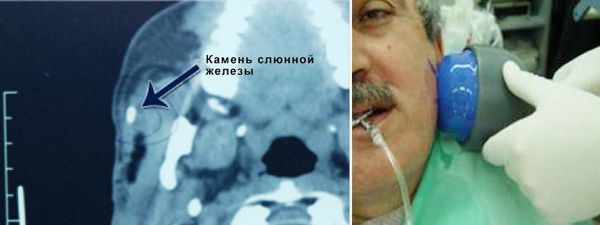

Подтверждение диагноза проводится с помощью рентгенологического исследования. К сожалению, этот метод малоэффективен для конкрементов небольшой плотности, поскольку они не отображаются на снимке. Дополнительно применяется сиалография — рентген слюнной железы с контрастным веществом. Препараты, содержащие йод, заполняют протоки железы и благодаря контрастности отображают строение протоков и наличие в них инородных тел. Конкременты на снимке выглядят как пустые участки. Данное исследование помогает определить состояние железы и дальнейшую тактику её лечения.

Для диагностики также используют ультразвуковое сканирование — этот метод помогает узнать точное местонахождение камня для его удаления. Показанием к УЗИ является расположение камней в глубине протоков. Также возможно применение компьютерной томографии слюнных желёз и биохимического анализа слюны.

Лечение сиалолитиаза

Для лечения применяют консервативные и хирургические методы.

Консервативные методы

Лечение данной патологии имеет два направления: первое способствует устранению боли и нейтрализует воспаление, а второе — усиливает выделение слюны с помощью приёма слюногонных препаратов, что приводит к вымыванию мелких конкрементов.

К препаратам, позволяющим добиться таких результатов, относят:

Хирургические методы

Если камень находится у выхода из устья слюнной железы, то применяется самый простой хирургический метод — извлечение конкремента пинцетом.

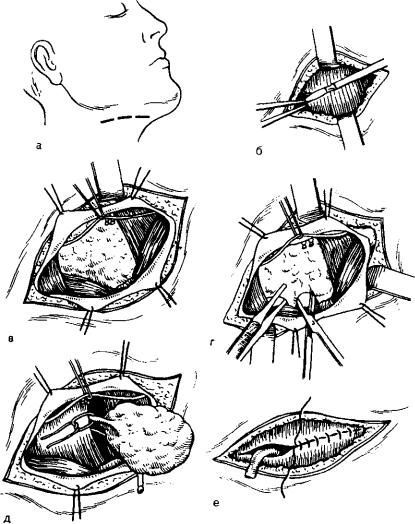

При воспалении и абсцессе, операция проводится под местной анестезией. Абсцесс вскрывают и обрабатывают полость, затем фиксируется дренаж и извлекается камень. Рана при этом не ушивается. В случае необратимого поражения слюнной железы производится её удаление. Поскольку железа представлена не в единственном числе, то после её удаления резких изменений не происходит. Если же пациент начинает испытывать сухость в полости рта, назначаются слюногонные препараты.

Во время и после проведения хирургического лечения возможно развитие ряда осложнений:

При удалении камня в период обострения сиалолитиаза наблюдается рубцовое сужение протоков. Для профилактики данного осложнения создаётся новое устье. Если сужение произошло, необходима пластическая операция по созданию нового устья кзади от сужения. В случае неудачи показано удаление слюнной железы.

Прогноз. Профилактика

При своевременном лечении силолитиаза удаётся предотвратить рецидивы и добиться благоприятного прогноза. Болезнь может возобновиться при наличии хронической инфекции, необратимых изменениях в протоках слюнных желёз и хирургических осложнениях (например, несостоятельности шва после операции).

Для предотвращения рецидивов необходимо устранить факторы, провоцирующие образование камней в протоках. Если причина образования камня в нарушении обменных процессов, то необходимо принимать поддерживающие лекарства и исключить продукты, которые способствую нарушению обмена. Для общего улучшения работы организма рекомендуется отказаться от вредных привычек. Также следует избегать травм лица — они могут стать причиной повреждения протока железы, что приведёт к нарушению оттока слюны и образованию камня.

Университет

Факторы, способствующие развитию слюннокаменной болезни нарушение в организме

При слюннокаменной болезни в слюнных железах и их выводных протоках образуются камни (конкременты). Обычно (91–95,4% случаев) поражаются поднижнечелюстные железы. Среди всей патологии слюнных желез на долю этого недуга приходится 20–60%. Частота развития у мужчин и женщин приблизительно одинакова; подвержены люди в любом возрасте (даже в раннем детстве).

Как правило, пациенты, страдающие слюннокаменной болезнью, жалуются на «образование, припухлость» под нижней челюстью во время еды (спустя некоторое время все исчезает). На ранних стадиях боли либо нет, либо возникают типичные «слюнные колики» (при закупорке протока слюнным камнем).

Слюннокаменную болезнь поднижнечелюстной железы у 70–80% пациентов можно успешно диагностировать на основании характерных жалоб, особенностей развития заболевания, результатов общеклинических методов исследования и данных рентгенографии. Лучевые методы (рентгенографические, в т. ч. с использованием компьютерной томографии, ультразвуковые) являются ключевыми, они позволяют отличить недуг от других заболеваний и выбрать адекватный метод лечения. Несмотря на это, частота диагностических ошибок при слюннокаменной болезни составляет 30–40%.

Лечение слюннокаменной болезни поднижнечелюстной железы

Нехирургические и малотравматичные методы удаления слюнных камней предполагают воздействие физическим фактором (ультразвуком, лазерным излучением), затем фрагменты камня вместе со слюной выходят в полость рта, либо применение специальных устройств, позволяющих удалить слюнной конкремент «закрытым» путем (эффективность таких методов достигает 88%).

Хирургический метод дает наилучший результат; сейчас он основной в лечении слюннокаменной болезни поднижнечелюстных желез. Слюнный камень удаляется во время операции.

При слюннокаменной болезни в слюнных железах и их выводных протоках образуются камни (конкременты). Обычно (91–95,4% случаев) поражаются поднижнечелюстные железы. Среди всей патологии слюнных желез на долю этого недуга приходится 20–60%. Частота развития у мужчин и женщин приблизительно одинакова; подвержены люди в любом возрасте (даже в раннем детстве).

Как правило, пациенты, страдающие слюннокаменной болезнью, жалуются на «образование, припухлость» под нижней челюстью во время еды (спустя некоторое время все исчезает). На ранних стадиях боли либо нет, либо возникают типичные «слюнные колики» (при закупорке протока слюнным камнем).

Слюннокаменную болезнь поднижнечелюстной железы у 70–80% пациентов можно успешно диагностировать на основании характерных жалоб, особенностей развития заболевания, результатов общеклинических методов исследования и данных рентгенографии. Лучевые методы (рентгенографические, в т. ч. с использованием компьютерной томографии, ультразвуковые) являются ключевыми, они позволяют отличить недуг от других заболеваний и выбрать адекватный метод лечения. Несмотря на это, частота диагностических ошибок при слюннокаменной болезни составляет 30–40%.

Лечение слюннокаменной болезни поднижнечелюстной железы

Нехирургические и малотравматичные методы удаления слюнных камней предполагают воздействие физическим фактором (ультразвуком, лазерным излучением), затем фрагменты камня вместе со слюной выходят в полость рта, либо применение специальных устройств, позволяющих удалить слюнной конкремент «закрытым» путем (эффективность таких методов достигает 88%).

Хирургический метод дает наилучший результат; сейчас он основной в лечении слюннокаменной болезни поднижнечелюстных желез. Слюнный камень удаляется во время операции.

На ранних стадиях развития недуга предпочтение следует отдавать методикам, позволяющим сохранять функционирование слюнной железы (преждевременное удаление ее может приводить к дисбалансу деятельности некоторых систем организма). Полностью удаляют поднижнечелюстную слюнную железу лишь в тех случаях, когда есть выраженные необратимые структурно-функциональные изменения в самой железе и ее выводных протоках (обычно это бывает при длительном течении заболевания, неоднократных обострениях воспалительного процесса и упорном повторном образовании камней).

На кафедре челюстно-лицевой хирургии БГМУ были разработаны оригинальные органосохраняющие микрохирургические методики операций удаления слюнных конкрементов поднижнечелюстной слюнной железы. Они успешно применяются на практике уже более 12 лет и дают хорошие результаты.

Профилактика повторного образования слюнных камней:

Александр Ластовка, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), доктор мед. наук, профессор; Леонид Тесевич, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ, кандидат мед. наук; Елена Рудая, заведующая отделением гнойной челюстно-лицевой хирургии № 2 11-й городской клинической больницы Минска

Медицинский вестник, 9 апреля 2013

Слюногонная диета что это

В последнее время в челюстно-лицевой хирургии одной из самых популярных актуальных тем является тема заболеваний слюнных желёз. На международных конференциях широко представлены темы особенностей анатомического строения, функциональных заболеваний слюнных желёз, так как в последнее десятилетие получила подтверждение гипотеза об инкреторной функции больших слюнных желез, что ставит их в ряд органов, оказывающих регуляторное действие на различные функции организма: процессы физиологической регенерации, эритропоэз, минеральный обмен и встречается во всех возрастных группах [1–4].

При изучении частоты и причин обращаемости людей разного возраста в амбулаторные и стоматологические подразделения стационарных лечебно-профилактических учреждений была использована классификация заболеваний СЖ В.Н. Матиной (2007) [5, 6].

Цель работы – обзор научной литературы о причинах нарушения секреции слюнных желез и методах их лечения.

Заболевания слюнных желез достаточно широко распространены и требуют особого внимания как со стороны врачей стоматологов, так и со стороны врачей других профилей.

Разберемся с основными симптомами и понятиями.

Сиалоаденит – это инфекционное заболевание, возникающее вследствие попадания в слюнные железы патогенных микроорганизмов

По частоте возникновения преобладают воспалительные процессы. По данным исследований Rauch, на 100 случаев воспаления приходится 10 случаев сиалоза, 5 случаев слюнного камня, 1 случай опухоли слюнной железы.

— разнообразные бактериальные инфекции – стафилококковая, пневмококковая, стрептококковая, туберкулез и сифилис;

— вирусы – в частности, цитомегаловирус человека, вирус гриппа и эпидемического паротита («свинки»);

— актиномикоз – распространенная грибковая инфекция;

— болезнь кошачьих царапин – появляется вследствие укусов и царапин кошек;

— онкологические заболевания также могут стать причиной вторичного сиалоаденита [7, 8].

Слюнотечение (гиперсаливация) – это повышенное выделение слюны, зачастую с истечением ее из ротовой полости на подбородок.

Развивается в результате большого количества разнообразных заболеваний и состояний как при повышенном, так и при нормальном объеме вырабатываемой слюны.

1. Изменения со стороны полости рта:

– стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта);

– гингивит (воспаление десен);

– сиалоаденит (вирусное воспаление ткани слюнных желез).

2. Заболевания органов пищеварения.

– Сужение пищевода (например, после его воспаления или химического ожога).

– Гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка):

— с повышенной секрецией (выработкой) желудочного сока;

— с пониженной секрецией желудочного сока.

– Язва (глубокий дефект) желудка.

– Язва двенадцатиперстной кишки.

– Острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы, длящееся менее 6 месяцев).

– Хронический панкреатит (воспаление поджелудочной железы, длящееся более 6 месяцев).

3. Заболевания нервной системы:

– инсульт (гибель участка головного мозга);

– болезнь Паркинсона (медленно прогрессирующий неврологический синдром, характеризующийся повышением тонуса мышц, их дрожанием и ограничением движений);

– опухоли головного мозга;

– бульбарный паралич (поражение IX, X, XII пар черепных нервов в продолговатом мозге);

– ваготония (повышение тонуса парасимпатической нервной системы – части вегетативной нервной системы, нервные узлы которой расположены в органах или недалеко от них);

– воспаление тройничного нерва (пятая пара черепно-мозговых нервов);

– воспаление лицевого нерва (седьмая пара черепно-мозговых нервов);

– психозы (болезненное расстройство психики, проявляющееся нарушенным восприятием реального мира);

– некоторые формы шизофрении (тяжелое психическое расстройство, влияющее на многие функции сознания и поведения);

– неврозы (обратимые (то есть способные к излечению) психические нарушения);

– олигофрения (врожденное) слабоумие, то есть недоразвитие умственной деятельности);

– идиотия (самая глубокая степень олигофрении, характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления);

– кретинизм (заболевание, характеризующееся задержкой физического и психического развития вследствие снижения выработки гормонов щитовидной железы).

– Бешенство (острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему).

– Глистные инвазии (внедрение в организм плоских или круглых червей).

– Недостаточность никотиновой кислоты (заболевание, развившееся вследствие дефицита никотиновой кислоты, то есть витамина РР, содержащегося в ржаном хлебе, мясных продуктах, фасоли, гречке, ананасах, грибах).

– Отравление различными химическими веществами при их попадании в организм с вдыхаемым воздухом, проглатывании с пищей или водой, а также через кожу: ртутью, йодом, бромом, хлором, медью, оловом [9, 10, 11, 12].

4. Воздействие некоторых лекарственных препаратов:

– М-холиномиметиков (группа препаратов, возбуждающих парасимпатическую нервную систему, которые используются для лечения глаукомы (повышенного внутриглазного давления) и других заболеваний);

– солей лития (группа препаратов, используемых для лечения некоторых психических заболеваний);

– антиконвульсантов (группа препаратов, применяющиеся для предупреждения возникновения судорог).

– Уремия (самоотравление организма, возникающее в результате нарушении функции почек).

Рефлекторное слюнотечение (то есть непроизвольное выделение слюны в ответ на получение импульсов головным мозгом от различных органов) может иметь место при заболеваниях: носа, реже – почек и других органов [13, 14].

Слюннокаменная болезнь (сиалолитиаз, калькулезный сиаладенит) характеризуется образованием камней в протоках слюнных желез.

Наиболее часто встречается в подчелюстных железах (83 %), реже – в околоушных (10 %) и подъязычных (7 %).

1. Нарушение минерального, главным образом, кальциевого обмена.

2. Гипо- и авитаминоз А.

3. Нарушения секреторной функции и хроническое воспаление слюнной железы.

Сиалоз – это билатеральные рецидивирующие, невоспалительного и неопухолеподобного характера изменения.

1. Болезни эндокринной системы;

2. Нарушение обменных процессов в организме;

3. Заболевания пищеварительного тракта;

4. Некоторые аллергические заболевания;

5. Остеохондроз шейного отдела позвоночника.

6. Опухоли, различные по своему морфологическому строению малых и больших слюнных желез [15, 16].

Причины появления опухолей слюнных желез до конца не выяснены. Предполагается возможная этиологическая связь опухолевых процессов с предшествующими травмами слюнных желез или их воспалением (сиаладенитами, эпидемическим паротитом), Существует мнение, что опухоли слюнных желез развиваются вследствие врожденных дистопий. Есть сообщения относительно возможной роли онкогенных вирусов (Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса) в возникновении опухолей слюнных желез.

Количество, возраст и гендерное распределение людей, находившихся на амбулаторном лечении, n ( %)

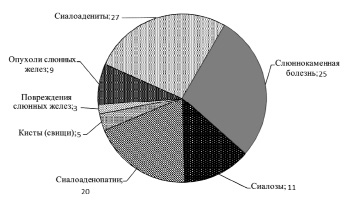

Распределение пациентов с заболеваниями слюнных желез с учетом нозологической формы патологии, n (чел.)

Опухоли слюнных желез в процентном соотношении распределены следующим образом: 80 % – gl.parotis, 10 % – gl.submandibularis, 9 % – малые слюнные железы, 1 % – подъязычная слюнная железа [17, 18, 19].

Лечение слюнных желез

Лечебные мероприятия при сиалоадените могут осуществляться как в условиях стационара, так и в поликлинике, что определяется тяжестью течения заболевания, комплексом лечебных методов и зависит от объема терапевтических и хирургических мероприятий, а также социально-бытовых условий пациента. Лечение больных с хроническими сиалоаденитами в стадии обострения в большинстве случаев проводится в условиях стационара и направлено на купирование острых воспалительных явлений в СЖ и предупреждение развития осложнений. Основная роль отводится антибиотикотерапии. При воспалительных заболеваниях СЖ в процесс активно вовлекается лимфатическая система. В нее из очага воспаления всасываются продукты распада клеток и нарушенного метаболизма, патогенные микроорганизмы, которые не только сохраняются, но и размножаются в лимфатических узлах с образованием токсических продуктов. Однако не все антибактериальные препараты, применяемые при воспалительных заболеваниях СЖ, обладают лимфотропным действием. Поэтому в настоящее время используется методика регионарного лимфотропного введения препаратов в область сосцевидного отростка, что позволяет снизить суточные дозы антибиотиков с одновременным увеличением терапевтической концентрации лекарственных средств в тканях и жидкостях организма [20–23].

У больных с хроническими сиалоаденитами в стадии ремиссии наибольший эффект отмечается при применении комплекса лечебных мероприятий, направленных на решение следующих задач: повышение неспецифической реактивности организма и коррекцию нарушенного иммунитета; улучшение трофики СЖ и стимуляцию ее функции; предупреждение рецидивирования воспалительного процесса (комплекс лечебных мероприятий проводится в зависимости от периода заболевания – обострения или ремиссии); приостановление нарастания склерозирования стромы и дегенеративных изменений в паренхиме; снижение токсического воздействия на организм системных заболеваний, характерных для каждой формы хронического сиалоаденита; с этой целью больных следует направлять к профильным специалистам для проведения лечения [24–26].

Независимо от формы заболевания, стадии и активности процесса лечение начинают с ликвидации хронических очагов воспаления (санации полости рта, ЛОР-органов и др.). Выбор лечебных мероприятий осуществляется с целью воздействия на патогенетические звенья функционального и морфологического характера, определяемые у больных хроническим сиалоаденитом [27–29].

Методы лечения довольно разнообразны по комплексу лекарственных средств и способу их применения.

С целью повышения иммунитета успешно применяются поливитамины, нуклеинат натрия, а также метод интраканального УФ-облучения протоков СЖ с использованием гибких световодов (с помощью малогабаритного локального УФ-облучателя «Яхонт»). В весенне-осенний период усиливается риск обострения хронических сиалоаденитов, поэтому коррекцию иммунитета в это время года целесообразно проводить в виде профилактической терапии. Большое значение необходимо придавать условиям жизни больного: правильному и регулярному питанию, разумному сочетанию режима труда и отдыха, аутотренингу, гимнастике. Положительные результаты лечения наблюдаются при использовании лекарственных препаратов растительного происхождения: настойки календулы, сока подорожника, сиропа шиповника, экстракта чабреца [30].

С целью нормализации нарушенного обмена нуклеиновых кислот, наблюдаемого преимущественно у больных интерстициальным сиалоаденитом, широко применяются стафилококковый анатоксин, бактериофаг, инъекции РНК-азы, электрофорез с ДНК-азой, Продигиозан. В качестве мембраностабилизатора назначается a-токоферол, регулирующий нарушенные антиокислительные процессы. Новокаиновая блокада, предложенная А.В. Вишневским, используется с целью нормализации трофических процессов в железе. Наиболее выраженно ее положительный эффект отмечается в сочетании с компрессами диметилсульфоксида и гепарина натрия. Гипертермическая реакция кожных покровов на месте введения 0,5 % раствора Новокаина сохраняется в течение 2–3 сут, поэтому рекомендуется проводить блокаду 1 раз в 2–3 дня. Тримекаиновая или лидокаиновая блокада дают менее выраженный гипертермический эффект. Всего на курс назначают 5—10 блокад в области каждой СЖ, чередуя стороны при двустороннем процессе. Димексид улучшает тканевую микроциркуляцию, оказывает аналгезирующее, бактериостатическое действие, особенно при внутрипротоковом введении 30 % раствора. Галантамин (0,5–1,0 % раствор) в виде подкожных инъекций с целью улучшения секреторной активности железы показан у больных интерстициальным сиалоаденитом и сиалодохитом. Раствор пирогенала улучшает трофику и функцию СЖ, приостанавливает развитие рубцов и спаек, в связи с чем рекомендуется к применению у больных с паренхиматозным сиалоаденитом [31].

При обострении процесса в комплекс лечебных мероприятий следует включать парентеральное введение протеаз, криохирургию, магнитотерапию СЖ и верхнего шейного симпатического ганглия. Внутрипротоковое введение протеаз может привести к еще большему обострению процесса. У больных с обострившимся паренхиматозным сиалоаденитом положительные результаты наблюдаются при использовании ингибитора протеаз Контрикала, который приводит к быстрому купированию сиалоаденита, а при синдроме Шегрена – к улучшению секреции. Положительный эффект отмечается после введения в протоки околоушных слюнных желёз лиофилизированного панкреатического сока, суспензии цинк-инсулина, витамина А и масла шиповника.

Общесоматические заболевания, в большинстве случаев диагностируемые у пациентов с сиалоаденитами, оказывают на паренхиматозные органы, в том числе и на СЖ, токсическое воздействие и приводят к изменению их гемодинамики, вследствие чего возникает нарушение микроциркуляции органа. Указанные процессы определяют сущность хронического воспаления, приводя к развитию фиброзных и склеротических изменений и ксеростомии. С учетом этого факта больным с сиалоаденозами и хроническими формами сиалоаденитов следует проводить инфузионную терапию с использованием гемодеза и реополиглюкина. Причем раствор гемодеза можно использовать как в виде наружных блокад (50 мл) на область СЖ в сочетании с внутривенными вливаниями 400 мл физиологического раствора и раствора глюконата кальция, так и внутривенно (400 мл), сочетая с электрофорезом дезоксирибонуклеазы на область желез [32].

Физиолечение широко используется у больных сиалоаденитами: при длительности заболевания не более 5 лет рекомендуется ультразвуковая терапия области СЖ; благоприятный эффект наблюдается при проведении электрофореза области СЖ с 1 % раствором лизоцима на 0,5 % растворе хлорида натрия или электрофореза с 1 % раствором аскорбиновой кислоты. Использование внутрижелезистого введения лекарственных препаратов через околоушной проток с помощью электрофореза увеличивает скорость их проникновения в 3 раза; лазеротерапия усиливает регионарное кровообращение в СЖ, что позволяет значительно удлинить периоды ремиссии [33].

Применение внутрипротокового лазерного облучения дает более сильный лечебный эффект и способствует уменьшению размеров полостей при паренхиматозном сиалоадените; положительные результаты дает использование переменного магнитного поля на область СЖ; аксонотерапия – электростимуляция активных точек в области околоушных СЖ – эффективна при лечении больных с паренхиматозным паратитом; воздействие гелиево-неоновым лазером на область пораженной СЖ (курс лечения составляет 10 процедур) позволяет нормализовать вязкость и рН слюны, а также купировать воспалительный процесс в более короткие сроки. Одновременно с этим у больных отмечается улучшение общего состояния, нормализация сна и исчезновение болевого синдрома [34].

Сложности диагностики и лечения заболеваний СЖ обусловливают необходимость диспансеризации таких больных. Реабилитация больных с заболеваниями СЖ (медицинская, социальная, профессиональная) должна включать 4 периода: обследование, установление диагноза и стадии заболевания, проведение лечения соответственно этим стадиям, контроль и лечение в последующем периоде [35].

Результаты исследования и их обсуждение

Знания причин и способов лечения заболеваний слюнных желез позволят назначить врачу-стоматологу комплексное лечение для каждого индивидуального больного. Наиболее частой причиной заболевания слюнных желёз является воспалительно эпидемический характер вирусной или бактериальной природы и поражают чаще всего околоушные слюнные железы.

Таким образом, проведен анализ научной литературы, а также имеющихся сведений о слюнных железах и возможных их патологиях можно сделать вывод что наиболее частой причиной заболевания слюнных желёз является воспалительно эпидемический характер вирусной или бактериальной природы и поражают чаще всего околоушные слюнные железы. Лечения отводится консервативному купированию воспаления слюнных желёз основная часть которого отводится на антибиотикотерапию.