слюнные железы это железы внешней секреции потому что

Заболевания слюнных желез и их протоков причины, признаки, лечение

В обязанности стоматолога-хирурга, помимо удаления зубов, входит контроль состояния слюнных желез и удаление кистозных образований. В клинику часто обращаются пациенты с жалобами на вязкость слюны или ее отсутствие, появление в ротовой полости гноя, болезненности при жевании, ощущение инородного тела. Все это может говорить о наличии кисты в слюнной железе. Это заболевание сопровождается специфическими симптомами и требует хирургического лечения.

Причины новообразований слюнных желез

Новообразование в слюнной железе может возникнуть независимо от возраста и стати. Одинаково часто с этой проблемой сталкиваются маленькие дети и пожилые люди. Основными факторами риска выступает изменение консистенции слюны на фоне системных заболеваний организма. Также спровоцировать кистозный процесс могут неправильное питание, несоблюдение правил гигиены.

Другие частые причины образования кист:

Есть несколько видов заболеваний протоков слюнных желез.

Когда нужно обратиться к стоматологу-хирургу?

Как только начинается образование кисты, нельзя вывить определенных симптомов. Но уже тогда начинает нарушаться отток слюны. Сухость слизистой оболочки, тяжесть глотания может указывать на начало патологического процесса. Со временем киста увеличивается и уже создает значительный дискомфорт.

Как выявить кисту в слюнной железе?

После того как пациент обращается со специфическими симптомами, необходимо подтвердить диагноз для начала лечения. С этой целью проводится пальпация, осмотр стоматологом ротовой полости, лабораторное исследование ротовой жидкости и слюны из железы. Как дополнительные мероприятия используют ультразвуковую диагностику и КТ.

Как удаляются кисты протоков слюнных желез?

Некоторые специалисты до сих пор стараются победить новообразования проток слюнных желез консервативными методами. Но такой подход все чаще оказывается бесполезным и только усугубляет течение заболевания. Лучше сразу проводить хирургическое удаление с последующей восстановительной терапией.

Во время проведения операции удаляется киста и часть здоровой ткани, дабы предупредить риск развития повторного заболевания. Операция проводится под местным обезболиванием непосредственно в хирургическом кабинете стоматологической клиники. Удаление кисты оперативным методом гарантирует полное выздоровление.

Для скорейшего восстановления необходимо некоторое время после операции воздержаться от соленой, острой, кислой, твердой пищи. Во-первых, это будет очень болезненно, а во-вторых, может спровоцировать осложнение в виде воспаления с припухлостью.

Если есть подозрение на новообразование в районе челюсти, нужно немедленно обращаться в клинику. Повышен риск непроизвольного разрыва капсулы, что грозит распространением инфекции и интоксикацией организма. В лучшем случае разрыв кисты приведет к инфицированию слизистой оболочки ротовой полости. Также могут возникнуть осложнения со стороны пищеварительной системы при проглатывании инфицированной слюны. Немалый риск поражения дыхательных органов, что связано с их близким расположением.

В качестве профилактики нужно соблюдать гигиенические правила, следить за состоянием слюны, пить много жидкости и проходить регулярные консультации у стоматолога.

Если новообразование случилась у ребенка, его также нужно отвести к детскому хирургу для дальнейшего удаления. Но на самом деле развитие кисты у ребенка – это очень сложный процесс, особенные трудности возникает в момент лечения. Страх ребенка перед операцией может привести к проблемному удалению кисты. Но, если учитывать, что сегодня стоматологические клиники достаточно адаптированы для детской аудитории, лечение обещает быть быстрым и со стопроцентной гарантией.

Заболевания слюнных желез

Слюнные железы производят секрет, который поддерживает влажность в полости рта, защищает ваши зубы и слизистую оболочку и помогает переваривать пищу.

К большим слюнным железам относятся парные околоушные, поднижнечелюстные (подчелюстные) и подъязычные. Самыми крупными из них являются окололунные железы.

Проблемы слюнных желез

Многие факторы могут нарушать правильное функционирование слюнных желез, мешая выработке достаточного количества секрета и препятствуя поступлению слюны в ротовую полость.

Одной из наиболее распространенных причин увеличения железы является наличие камня в железе или в ее протоке.

Иногда слюнные камни блокируют протоки, что затрудняет поступление слюны в ротовую полость.Слюна накапливается в железе, что вызывает боль и отек.

Бактериальная инфекция поражает железу, вызывая ее воспаление, отек и блокирование ее протоков.

Сиаладенит проявляется болезненным увеличением железы и появлением гнойного отделяемого из протоков железы, открывающихся в ротовую полость.

Вирусные инфекции, такие как паротит, грипп, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус, коксаки-вирус и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) могут также привести к реактивному отеку слюнных желез. Отек возникает в околоушных железах с обеих сторон. В дальнейшем через 48 часов появляются типичные для вирусной инфекции явления – головная боль и жар.

Киста может образоваться в слюнной железе в результате травмы, перенесенной инфекции или наличия слюнного камня. Встречаются так же врожденные кисты околоушных желез. Киста представляет собой слегка выступающее округлое образование, мягкой консистенции, безболезненное при пальпации.

Различают злокачественные и доброкачественные опухоли слюнных желез.

Две основные часто встречающиеся опухоли – плеоморфная аденома и опухоль Вартина.

Плеоморфная аденома обычно возникает в околоушных железах. Опухоль отличается медленным ростом, не приносит болевых ощущений. Плеоморфная аденома является доброкачественной опухолью.

Опухоль Вартина так же является доброкачественной и возникает в околоушных железах. Она обычно наблюдается с обеих сторон чаще у мужчин.

Системные аутоиммнные заболевания, при котором в процесс вовлекаются в основном слюнные и слезные железы, что приводит к сухости во рту (ксеростомии) и ощущению песка в глазах (ксерофтальмии). Чаще болеют женщины.

Лечение заболеваний слюнных желез

Хирургия обычно показана в случае злокачественных и доброкачественных новообразований слюнных желез.

Остальные проблемы слюнных желез поддаются медикаментозному лечению. Бактериальные инфекции устраняются курсом антибиотиков. При необходимости проводят бужирование протока железы и назначают ее массаж.

Слюнные железы это железы внешней секреции потому что

В последнее время в челюстно-лицевой хирургии одной из самых популярных актуальных тем является тема заболеваний слюнных желёз. На международных конференциях широко представлены темы особенностей анатомического строения, функциональных заболеваний слюнных желёз, так как в последнее десятилетие получила подтверждение гипотеза об инкреторной функции больших слюнных желез, что ставит их в ряд органов, оказывающих регуляторное действие на различные функции организма: процессы физиологической регенерации, эритропоэз, минеральный обмен и встречается во всех возрастных группах [1–4].

При изучении частоты и причин обращаемости людей разного возраста в амбулаторные и стоматологические подразделения стационарных лечебно-профилактических учреждений была использована классификация заболеваний СЖ В.Н. Матиной (2007) [5, 6].

Цель работы – обзор научной литературы о причинах нарушения секреции слюнных желез и методах их лечения.

Заболевания слюнных желез достаточно широко распространены и требуют особого внимания как со стороны врачей стоматологов, так и со стороны врачей других профилей.

Разберемся с основными симптомами и понятиями.

Сиалоаденит – это инфекционное заболевание, возникающее вследствие попадания в слюнные железы патогенных микроорганизмов

По частоте возникновения преобладают воспалительные процессы. По данным исследований Rauch, на 100 случаев воспаления приходится 10 случаев сиалоза, 5 случаев слюнного камня, 1 случай опухоли слюнной железы.

— разнообразные бактериальные инфекции – стафилококковая, пневмококковая, стрептококковая, туберкулез и сифилис;

— вирусы – в частности, цитомегаловирус человека, вирус гриппа и эпидемического паротита («свинки»);

— актиномикоз – распространенная грибковая инфекция;

— болезнь кошачьих царапин – появляется вследствие укусов и царапин кошек;

— онкологические заболевания также могут стать причиной вторичного сиалоаденита [7, 8].

Слюнотечение (гиперсаливация) – это повышенное выделение слюны, зачастую с истечением ее из ротовой полости на подбородок.

Развивается в результате большого количества разнообразных заболеваний и состояний как при повышенном, так и при нормальном объеме вырабатываемой слюны.

1. Изменения со стороны полости рта:

– стоматит (воспаление слизистой оболочки полости рта);

– гингивит (воспаление десен);

– сиалоаденит (вирусное воспаление ткани слюнных желез).

2. Заболевания органов пищеварения.

– Сужение пищевода (например, после его воспаления или химического ожога).

– Гастрит (воспаление слизистой оболочки желудка):

— с повышенной секрецией (выработкой) желудочного сока;

— с пониженной секрецией желудочного сока.

– Язва (глубокий дефект) желудка.

– Язва двенадцатиперстной кишки.

– Острый панкреатит (воспаление поджелудочной железы, длящееся менее 6 месяцев).

– Хронический панкреатит (воспаление поджелудочной железы, длящееся более 6 месяцев).

3. Заболевания нервной системы:

– инсульт (гибель участка головного мозга);

– болезнь Паркинсона (медленно прогрессирующий неврологический синдром, характеризующийся повышением тонуса мышц, их дрожанием и ограничением движений);

– опухоли головного мозга;

– бульбарный паралич (поражение IX, X, XII пар черепных нервов в продолговатом мозге);

– ваготония (повышение тонуса парасимпатической нервной системы – части вегетативной нервной системы, нервные узлы которой расположены в органах или недалеко от них);

– воспаление тройничного нерва (пятая пара черепно-мозговых нервов);

– воспаление лицевого нерва (седьмая пара черепно-мозговых нервов);

– психозы (болезненное расстройство психики, проявляющееся нарушенным восприятием реального мира);

– некоторые формы шизофрении (тяжелое психическое расстройство, влияющее на многие функции сознания и поведения);

– неврозы (обратимые (то есть способные к излечению) психические нарушения);

– олигофрения (врожденное) слабоумие, то есть недоразвитие умственной деятельности);

– идиотия (самая глубокая степень олигофрении, характеризующаяся почти полным отсутствием речи и мышления);

– кретинизм (заболевание, характеризующееся задержкой физического и психического развития вследствие снижения выработки гормонов щитовидной железы).

– Бешенство (острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему).

– Глистные инвазии (внедрение в организм плоских или круглых червей).

– Недостаточность никотиновой кислоты (заболевание, развившееся вследствие дефицита никотиновой кислоты, то есть витамина РР, содержащегося в ржаном хлебе, мясных продуктах, фасоли, гречке, ананасах, грибах).

– Отравление различными химическими веществами при их попадании в организм с вдыхаемым воздухом, проглатывании с пищей или водой, а также через кожу: ртутью, йодом, бромом, хлором, медью, оловом [9, 10, 11, 12].

4. Воздействие некоторых лекарственных препаратов:

– М-холиномиметиков (группа препаратов, возбуждающих парасимпатическую нервную систему, которые используются для лечения глаукомы (повышенного внутриглазного давления) и других заболеваний);

– солей лития (группа препаратов, используемых для лечения некоторых психических заболеваний);

– антиконвульсантов (группа препаратов, применяющиеся для предупреждения возникновения судорог).

– Уремия (самоотравление организма, возникающее в результате нарушении функции почек).

Рефлекторное слюнотечение (то есть непроизвольное выделение слюны в ответ на получение импульсов головным мозгом от различных органов) может иметь место при заболеваниях: носа, реже – почек и других органов [13, 14].

Слюннокаменная болезнь (сиалолитиаз, калькулезный сиаладенит) характеризуется образованием камней в протоках слюнных желез.

Наиболее часто встречается в подчелюстных железах (83 %), реже – в околоушных (10 %) и подъязычных (7 %).

1. Нарушение минерального, главным образом, кальциевого обмена.

2. Гипо- и авитаминоз А.

3. Нарушения секреторной функции и хроническое воспаление слюнной железы.

Сиалоз – это билатеральные рецидивирующие, невоспалительного и неопухолеподобного характера изменения.

1. Болезни эндокринной системы;

2. Нарушение обменных процессов в организме;

3. Заболевания пищеварительного тракта;

4. Некоторые аллергические заболевания;

5. Остеохондроз шейного отдела позвоночника.

6. Опухоли, различные по своему морфологическому строению малых и больших слюнных желез [15, 16].

Причины появления опухолей слюнных желез до конца не выяснены. Предполагается возможная этиологическая связь опухолевых процессов с предшествующими травмами слюнных желез или их воспалением (сиаладенитами, эпидемическим паротитом), Существует мнение, что опухоли слюнных желез развиваются вследствие врожденных дистопий. Есть сообщения относительно возможной роли онкогенных вирусов (Эпштейна-Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса) в возникновении опухолей слюнных желез.

Количество, возраст и гендерное распределение людей, находившихся на амбулаторном лечении, n ( %)

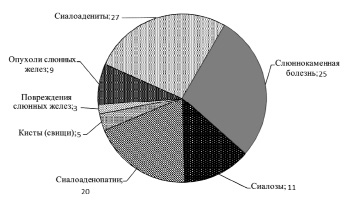

Распределение пациентов с заболеваниями слюнных желез с учетом нозологической формы патологии, n (чел.)

Опухоли слюнных желез в процентном соотношении распределены следующим образом: 80 % – gl.parotis, 10 % – gl.submandibularis, 9 % – малые слюнные железы, 1 % – подъязычная слюнная железа [17, 18, 19].

Лечение слюнных желез

Лечебные мероприятия при сиалоадените могут осуществляться как в условиях стационара, так и в поликлинике, что определяется тяжестью течения заболевания, комплексом лечебных методов и зависит от объема терапевтических и хирургических мероприятий, а также социально-бытовых условий пациента. Лечение больных с хроническими сиалоаденитами в стадии обострения в большинстве случаев проводится в условиях стационара и направлено на купирование острых воспалительных явлений в СЖ и предупреждение развития осложнений. Основная роль отводится антибиотикотерапии. При воспалительных заболеваниях СЖ в процесс активно вовлекается лимфатическая система. В нее из очага воспаления всасываются продукты распада клеток и нарушенного метаболизма, патогенные микроорганизмы, которые не только сохраняются, но и размножаются в лимфатических узлах с образованием токсических продуктов. Однако не все антибактериальные препараты, применяемые при воспалительных заболеваниях СЖ, обладают лимфотропным действием. Поэтому в настоящее время используется методика регионарного лимфотропного введения препаратов в область сосцевидного отростка, что позволяет снизить суточные дозы антибиотиков с одновременным увеличением терапевтической концентрации лекарственных средств в тканях и жидкостях организма [20–23].

У больных с хроническими сиалоаденитами в стадии ремиссии наибольший эффект отмечается при применении комплекса лечебных мероприятий, направленных на решение следующих задач: повышение неспецифической реактивности организма и коррекцию нарушенного иммунитета; улучшение трофики СЖ и стимуляцию ее функции; предупреждение рецидивирования воспалительного процесса (комплекс лечебных мероприятий проводится в зависимости от периода заболевания – обострения или ремиссии); приостановление нарастания склерозирования стромы и дегенеративных изменений в паренхиме; снижение токсического воздействия на организм системных заболеваний, характерных для каждой формы хронического сиалоаденита; с этой целью больных следует направлять к профильным специалистам для проведения лечения [24–26].

Независимо от формы заболевания, стадии и активности процесса лечение начинают с ликвидации хронических очагов воспаления (санации полости рта, ЛОР-органов и др.). Выбор лечебных мероприятий осуществляется с целью воздействия на патогенетические звенья функционального и морфологического характера, определяемые у больных хроническим сиалоаденитом [27–29].

Методы лечения довольно разнообразны по комплексу лекарственных средств и способу их применения.

С целью повышения иммунитета успешно применяются поливитамины, нуклеинат натрия, а также метод интраканального УФ-облучения протоков СЖ с использованием гибких световодов (с помощью малогабаритного локального УФ-облучателя «Яхонт»). В весенне-осенний период усиливается риск обострения хронических сиалоаденитов, поэтому коррекцию иммунитета в это время года целесообразно проводить в виде профилактической терапии. Большое значение необходимо придавать условиям жизни больного: правильному и регулярному питанию, разумному сочетанию режима труда и отдыха, аутотренингу, гимнастике. Положительные результаты лечения наблюдаются при использовании лекарственных препаратов растительного происхождения: настойки календулы, сока подорожника, сиропа шиповника, экстракта чабреца [30].

С целью нормализации нарушенного обмена нуклеиновых кислот, наблюдаемого преимущественно у больных интерстициальным сиалоаденитом, широко применяются стафилококковый анатоксин, бактериофаг, инъекции РНК-азы, электрофорез с ДНК-азой, Продигиозан. В качестве мембраностабилизатора назначается a-токоферол, регулирующий нарушенные антиокислительные процессы. Новокаиновая блокада, предложенная А.В. Вишневским, используется с целью нормализации трофических процессов в железе. Наиболее выраженно ее положительный эффект отмечается в сочетании с компрессами диметилсульфоксида и гепарина натрия. Гипертермическая реакция кожных покровов на месте введения 0,5 % раствора Новокаина сохраняется в течение 2–3 сут, поэтому рекомендуется проводить блокаду 1 раз в 2–3 дня. Тримекаиновая или лидокаиновая блокада дают менее выраженный гипертермический эффект. Всего на курс назначают 5—10 блокад в области каждой СЖ, чередуя стороны при двустороннем процессе. Димексид улучшает тканевую микроциркуляцию, оказывает аналгезирующее, бактериостатическое действие, особенно при внутрипротоковом введении 30 % раствора. Галантамин (0,5–1,0 % раствор) в виде подкожных инъекций с целью улучшения секреторной активности железы показан у больных интерстициальным сиалоаденитом и сиалодохитом. Раствор пирогенала улучшает трофику и функцию СЖ, приостанавливает развитие рубцов и спаек, в связи с чем рекомендуется к применению у больных с паренхиматозным сиалоаденитом [31].

При обострении процесса в комплекс лечебных мероприятий следует включать парентеральное введение протеаз, криохирургию, магнитотерапию СЖ и верхнего шейного симпатического ганглия. Внутрипротоковое введение протеаз может привести к еще большему обострению процесса. У больных с обострившимся паренхиматозным сиалоаденитом положительные результаты наблюдаются при использовании ингибитора протеаз Контрикала, который приводит к быстрому купированию сиалоаденита, а при синдроме Шегрена – к улучшению секреции. Положительный эффект отмечается после введения в протоки околоушных слюнных желёз лиофилизированного панкреатического сока, суспензии цинк-инсулина, витамина А и масла шиповника.

Общесоматические заболевания, в большинстве случаев диагностируемые у пациентов с сиалоаденитами, оказывают на паренхиматозные органы, в том числе и на СЖ, токсическое воздействие и приводят к изменению их гемодинамики, вследствие чего возникает нарушение микроциркуляции органа. Указанные процессы определяют сущность хронического воспаления, приводя к развитию фиброзных и склеротических изменений и ксеростомии. С учетом этого факта больным с сиалоаденозами и хроническими формами сиалоаденитов следует проводить инфузионную терапию с использованием гемодеза и реополиглюкина. Причем раствор гемодеза можно использовать как в виде наружных блокад (50 мл) на область СЖ в сочетании с внутривенными вливаниями 400 мл физиологического раствора и раствора глюконата кальция, так и внутривенно (400 мл), сочетая с электрофорезом дезоксирибонуклеазы на область желез [32].

Физиолечение широко используется у больных сиалоаденитами: при длительности заболевания не более 5 лет рекомендуется ультразвуковая терапия области СЖ; благоприятный эффект наблюдается при проведении электрофореза области СЖ с 1 % раствором лизоцима на 0,5 % растворе хлорида натрия или электрофореза с 1 % раствором аскорбиновой кислоты. Использование внутрижелезистого введения лекарственных препаратов через околоушной проток с помощью электрофореза увеличивает скорость их проникновения в 3 раза; лазеротерапия усиливает регионарное кровообращение в СЖ, что позволяет значительно удлинить периоды ремиссии [33].

Применение внутрипротокового лазерного облучения дает более сильный лечебный эффект и способствует уменьшению размеров полостей при паренхиматозном сиалоадените; положительные результаты дает использование переменного магнитного поля на область СЖ; аксонотерапия – электростимуляция активных точек в области околоушных СЖ – эффективна при лечении больных с паренхиматозным паратитом; воздействие гелиево-неоновым лазером на область пораженной СЖ (курс лечения составляет 10 процедур) позволяет нормализовать вязкость и рН слюны, а также купировать воспалительный процесс в более короткие сроки. Одновременно с этим у больных отмечается улучшение общего состояния, нормализация сна и исчезновение болевого синдрома [34].

Сложности диагностики и лечения заболеваний СЖ обусловливают необходимость диспансеризации таких больных. Реабилитация больных с заболеваниями СЖ (медицинская, социальная, профессиональная) должна включать 4 периода: обследование, установление диагноза и стадии заболевания, проведение лечения соответственно этим стадиям, контроль и лечение в последующем периоде [35].

Результаты исследования и их обсуждение

Знания причин и способов лечения заболеваний слюнных желез позволят назначить врачу-стоматологу комплексное лечение для каждого индивидуального больного. Наиболее частой причиной заболевания слюнных желёз является воспалительно эпидемический характер вирусной или бактериальной природы и поражают чаще всего околоушные слюнные железы.

Таким образом, проведен анализ научной литературы, а также имеющихся сведений о слюнных железах и возможных их патологиях можно сделать вывод что наиболее частой причиной заболевания слюнных желёз является воспалительно эпидемический характер вирусной или бактериальной природы и поражают чаще всего околоушные слюнные железы. Лечения отводится консервативному купированию воспаления слюнных желёз основная часть которого отводится на антибиотикотерапию.

СЛЮНА. ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И РОЛЬ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Забытая стоматологами и игнорируемая терапевтами, слюна является наименее изученной и самой недооцененной из всех жидкостей организма. Тем не менее, этот небольшой по объему секрет играет жизненно важную роль в сохранении интеграции тканей полости рта, а именно:

Функции слюны в сохранении целостности тканей полости рта обеспечиваются, прежде всего, нестимулированной (в состоянии покоя) ее секрецией; ее же функции, связанные с пищей, обеспечиваются стимулированным током слюны в ходе самого приема пищи.

Слюна осуществляет много функций в защите и поддержании целостности слизистой оболочки полости рта, а именно:

В дополнение к этому, некоторые компоненты слюны усиливают моторные функции жевания, проглатывания и произнесения звуков, а также сенсорные и хемосенсорные функции в полости рта (см. табл. 1).

Как заметил Клод Бернар, мы распознаем функции органа, выявляя последствия его отсутствия. Важность слюны наилучшим образом демонстрируется у тех пациентов, у которых фактически слюнной секрет не поступает в полость рта. Такую отягощенную ситуацию мы находим у больных с поздними стадиями синдрома Съегрена, который является аутоиммунным заболеванием, а также у больных раком, получивших в качестве лечения большие дозы облучения. У таких больных отмечается резко выраженная сухость полости рта и горла. Им очень трудно принимать пищу, они должны постоянно «потягивать» воду при жевании, у них много проблем с проглатыванием. Они жалуются на жжение в полости рта, необычные вкусовые ощущения, трудности в разговоре, на языке образуются щели и дольки.

Постоянными проблемами становятся кариес и эрозии; кариес начинает поражать нетипичные для этого заболевания поверхности зубов. Скорость секреции слюны у таких больных минимальна и иногда невозможно получить сколько-нибудь заметное количество слюны из Стенонова и Вартонова протоков. Эти изменения характерны для заключительной стадии прогрессивной гипофункции слюнных желез. Жизнь таких пациентов продолжается без секреции слюны, и становится значительно менее приятной, а для некоторых больных она становится просто непереносимой.

В большинстве случаев пациенты обращаются к стоматологу за лечением при наличии малого числа симптомов и клинических признаков гипофункции слюнных желез. В задачу стоматолога в этих случаях входит распознавание ранних признаков болезни, вызванных нарушением функции слюноотделительного аппарата, определение их причины и подбор лечения, которое устранит нарушения или, по крайней мере, устранит его признаки и симптомы.

Таблица 1. Основные функции слюны

| 1. Защитные функции | |

| Смазка | Муцины, богатые пролином гликопротсины вода |

| Противомикробная функция | Белки слюны: лизоцим, лактопероксидаза, муцины, лактоферрин, цистатины, гистатины, секреторный иммуноглобулин А; богатые пролином гликоиротеины |

| Целостность слизистой | Муцины, электролиты, вода |

| Промывание/ очистка | Вода |

| Буферная функция | Бикарбонаты, ионы фосфата |

| Реминерализация | Кальций, фосфат, статхерин, анионные богатые пролином белки |

| 2. Пищевая и речевая функции | |

| Обработка пищи | Вода, муцины |

| Переваривание | Амилазы, липаза, рибонуклеаза, иротеазы, вода, муцины |

| Вкус | Вода, густин |

| Речь | Вода, муцины |

РАЗДЕЛ 1. ЖИДКОСТИ ПОЛОСТИ РТА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ СОСТАВ

Слюна является комплексным секретом. Ротовую жидкость обычно называют «смешанной слюной». Она первично состоит из секретов больших и малых слюнных желез. В дополнение к этому, смешанная слюна содержит ряд компонентов неслюнного происхождения. К ним относятся:

И даже чистые секреты из больших желез, при сборе непосредственно из отверстий основных протоков околоушных, подчелюстных и подъязычных желез, содержат не только синтезированную слюну, но также и некоторые вещества, разносимые током крови, например, лекарственные препараты, гормоны и вирусы. Они достигают слюны и могут быть обнаружены в ней.

Целый ряд физиологических факторов влияет на состав смешанной слюны. Важными среди них являются источник, метод сбора и степень стимулирования. Большие слюнные железы построены из разных железистых или секреторных клеток, которые запрограммированы на синтез совершенно различных секретов. Околоушные железы имеют серозные (белковые) секреторные клетки и образуют белковосодержащий водянистый секрет; слюна из подъязычных желез — мукозная (слизеподобная) и поэтому более вязкая.

Подчелюстные железы имеют оба типа секреторных клеток (серозные и слизистые) и образуют слюну с более низким содержанием белка и более высокой вязкостью, чем секрет околоушных желез. Малые слюнные железы разбросаны по всей полости рта и являются чисто слизистыми железами. Они вырабатывают особенно вязкую слюну и с высоким содержанием секреторного иммуноглобулина А. В ответ на стимулирование, количество выделяемой слюны может увеличиться многократно, но при этом происходит существенное изменение ее консистенции и концентрации многих ее компонентов.

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВ СЛЮНЫ

На 99% слюна состоит из воды. Оставшийся 1% составляют большие молекулы таких органических соединений, как белки, гликопротеины и липиды; а также небольшие молекулы органических веществ типа, например, глюкозы и мочевины, и электролитов, в основном, натрий, кальций, хлорид и фосфаты. Большую часть молекул органических соединений продуцируют железистые (секреторные) клетки, меньшую часть синтезируют клетки протоков, некоторые из них транспортируются в слюну из крови. Список известных составных веществ слюны представлен в алфавитном порядке в трех разделах (белки, низкомолекулярные органические вещества и электролиты) таблицы 2.

Большая часть белков слюнных желез вырабатывается секреторными (железистыми) клетками и существует в виде классов. Каждый класс имеет несколько отличающихся, но близко связанных членов (генетический полиморфизм). Эти классы могут быть большими и имеют непривычные названия. Они включают: богатые пролином белки (с 13 членами класса, как минимум); гистатины (богатые гистидином с 5 связанными компонентами); богатые тирозином белки (статхерин и другие); муцины — низко- и высокомолекулярные; амилазы (альфа- и гамма-амилазы); а также несколько пероксидаз слюны.

Другие протеины слюны существуют в единственной форме. Некоторые белки продуцируются секреторными клетками, остальные — клетками протоков. К железистым белкам относятся фактор роста эпителия, секреторный компонент и лактоферрин. Лизоцим же, как известно, продуцируется клетками протоков.

Вместе с тем, точное место происхождения многих компонентов до сих пор неизвестно. К компонентам, транспортируемым прямо из кровотока в слюну, относятся большинство электролитов, альбумин, иммуноглобулины G, А и М, витамины, лекарственные препараты, гормоны и вода. Отмечена хорошая (четкая) корреляция по уровням ряда гормонов и лекарств между плазмой крови и слюной. Эта корреляция явилась основой предложений использовать анализы слюны как неинвазивный метод динамического контроля уровня гормонов, терапевтических средств и запрещенных к употреблению препаратов.

Собранную слюну также испытывают в настоящее время, как метод скрининга на присутствие антител к вирусу ВИЧ-1. Важно помнить при этом, что в случае воспаления железы, число и концентрация составных компонентов сыворотки в слюне значительно возрастает.

Таблица 2. Компоненты слюны

| Белки | Низкомолекулярные органические вещества | Электролиты |

| Аггрегины слюны | Азотистые вещества | Аммиак |

| Околоушной железы | Глюкоза | Бикарбонат |

| Альбумин | Креатинин | Буферы не специфич. |

| Амилазы | Липиды | Йодид |

| Белки, богатые пролином | Мочевина | Калий |

| Липиды | Мочевая кислота | Кальций |

| Белки, богатые тирозином | Магний | |

| Мочевина | Натрий | |

| Белки, связывающие | Сульфаты | |

| Мочевая кислота | Тиоцинат | |

| Витамины | ||

| Фосфаты | ||

| Бета-глюкуронидаза | ||

| Фторид | ||

| Сиаловая кислота | ||

| Хлорид | ||

| Гистатины | ||

| Густин | ||

| Иммуноглобулин А | ||

| Иммуноглобулин G | ||

| Иммуноглобулин М | ||

| Калликреин | ||

| Карбогидразы | ||

| Лактоферрин | ||

| Лактадегидрогеназа | ||

| Лизоцим | ||

| Липаза | ||

| Муцины | ||

| Пситидазы | ||

| Пероксидазы слюны | ||

| Рибонуклеазы | ||

| Секреторный компонент | ||

| Секреторный иммуноглобулин А | ||

| Сывороточные белки (следы) | ||

| Фактор роста нервов | ||

| Фибронектин | ||

| Фосфатазы | ||

| Цистатины | ||

| Энидермальный (фактор роста) | ||

| Эстеразы |

РАЗДЕЛ 3. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ КОМПОНЕНТОВ СЛЮНЫ

Многие белки и другие компоненты слюны защищают мягкие и твердые ткани полости рта (табл. 1). Муцины слюны покрывают и смазывают поверхности слизистой оболочки. Их крупные молекулы предотвращают прилипание бактерий и колонизацию, защищают ткани от физического повреждения и позволяют им устоять перед тепловыми перепадами. Некоторые из протеинов, такие как лизоцим, обладают способностью разрушать стенку бактериальных клеток; другие, как гистатин, лактоферрин и лактопероксидаза угнетают рост микробов; третьи — белки, как антитела слюны, например, секреторный иммуноглобулин «А» и липаза слюны, могут защищать зубы от кариеса. Из других компонентов слюны многие связаны с проглатыванием пищи и устным общением с другими людьми.

РАЗДЕЛ 4. СБОР СЛЮНЫ

Сейчас существуют неинвазивные и безболезненные методики сбора как смешанной слюны, так и слюны, изолированной из больших и малых слюнных желез. Очень легко собрать смешанную слюну, ее количество в большинстве случаев является довольно точным показателем степени сухости всей полости рта. Заболевание отдельной слюнной железы может быть часто диагностировано по секреции, полученной прямо из железы. Количественное определение объема выделенной слюны называют «сиалометрией».

Перед определением скорости слюноотделения, следует подробно объяснить пациенту цель и методику процедуры сбора слюны. Слюну следует собирать через 1,5 — 2 часа после еды или натощак (после ночного перерыва в приеме пищи). Пациента просят не делать того, что может стимулировать слюноотделение до самой процедуры сбора. Этот запрет включает жевание чего-либо, например, пищи, жевательной резинки, конфет; курение, чистку зубов, полоскание полости рта, питье и т.п. Сам тест следует проводить в спокойном месте.

Для получения средних значений скорости слюноотделения следует провести, как минимум, два определения, примерно в одно и тоже время дня в два разных дня. Если у пациента исходные показатели были определены ранее, новые данные могут быть использованы для сравнения или как сравнительный показатель состояния слюнных желез в настоящее время. Если исходных данных нет, как это обычно бывает в большинстве случаев, скорость слюноотделения может быть сопоставлена с подходящим для данной популяции стандартом. Как и в любом другом исследовании, результаты следует интерпретировать в свете истории болезни пациента, присутствия других симптомов болезни и результатов других тестов (исследований).

4а. Оценка скорости выделения смешанной слюны

Смешанная слюна может быть собрана и количественно измерена рядом объемнометрических (волюмометрических) и гравиметрических методик. Методики сбора включают сбор слюны при самоистечении из полости рта, при сплевывании или посасыванием и сбором на тампон. Ниже будет описана комбинация волюмометрического метода с методикой сбора самоистечения и сплевывания, что легко осуществимо в стоматологической или другой медицинской клинике.

В качестве измерительного устройства применяют «Сиалометр» или хорошо калиброванный мерный цилиндр. «Сиалометр» — это специально сконструированный и повторно используемый инструмент (Pro-Flow Inc., Amityville, N.Y.), с помощью которого собирают как стимулированную слюну, так и слюну в покое в один сосуд. В противном случае используют 3 мерных цилиндра емкостью примерно на 12 мл, калиброванные с точностью 0,1 мл и 2 воронки, которые можно приобрести в химическом магазине.

Сбор смешанной слюны в состоянии покоя (нестимулированной):

Пациента усаживают, просят опустить голову и сидеть в таком положении, не глотать слюну или двигать языком и губами во время всего периода сбора слюны. Слюна аккумулируется в полости рта в течение 2 мин, затем пациента просят сплюнуть все содержимое полости рта в приемный сосуд. Процедуру сбора проводят еще 2 раза так, чтобы общее время сбора составляло 6 мин. Скорость слюноотделения, выраженная в мл/мин, составляет общий объем собранной слюны, деленный на шесть.

Сбор стимулированной смешанной слюны:

Метод с парафином. Просят пациента подержать кусочек парафина (Orion Diagnostia, Espoo., Финляндия) в полости рта до тех пор, пока он не станет мягким (около 30 с), а затем просят проглотить всю слюну, накопившуюся в полости рта. После этого просят пожевать кусочек парафина в своей обычной манере в течение 2 мин, точно засекая время; аккумулированную слюну сплевывают в приемный сосуд. Процедуру проводят еще 2 раза. Объем слюны определяют по делениям сосуда и вычисляют скорость в мл/мин.;

Метод с лимонной кислотой. 2% раствор лимонной кислоты (изготовленный в аптеке) наносят с помощью тампона на дорсо-латеральную поверхность языка через каждые 30 сек в течении периода 2 мин. Слюну накапливают, а затем сплевывают в приемный сосуд. Как и в методе с парафином, процедуру повторяют 3 раза, так что общее время сбора составляет 6 мин. Как и ранее, скорость тока выражают в мл/мин.

4в. Сбор слюны из отдельных больших слюнных желез

Околоушную слюну обычно собирают, используя модифицированную двухкамерную капсулу Carlson-Crittenden (Stone Machine Co., Colton, CA., США). Внутреннюю камеру капсулы помещают над входным отверстием Стенонова протока; внешняя камера соединена с помощью резиновой трубки с резиновой грушей, которая при сжимании создает небольшое отрицательное давление и позволяет всей капсуле зафиксироваться на окружающей слизистой оболочке. Это устройство позволяет собрать чистую околоушную слюну неинвазивным методом.

Был описан простой метод, позволяющий стоматологу легко собрать слюну подчелюстных и (или) подъязычных желез. Область Вартоновых протоков изолируется марлей, а устья Стеноновых протоков закрываются. Стимулированная слюна или слюна в состоянии покоя, собирающаяся в течении известного периода времени, аспирируется пластмассовой микропипеткой. Скорость тока выражается в мл/мин/пар подчелюстных и (или) подъязычных желез.

Определение скорости отделения слюны малыми слюнными железами:

Слюна может быть получена и из малых слюнных желез нижней губы или неба. Малые железы просушиваются и изолируются валиками из марли или ваты. Через 2 мин (при сборе слюны в состоянии покоя) жидкость, выделенную из отверстия одной или нескольких желез, собирают полоской фильтровальной бумаги (Perio-Paper). Эта полоска фильтровальной бумаги затем помещается в устройство «Periotron», которое электронным способом определяет объем жидкости, адсорбированной на полоске. Для сбора стимулированной слюны малых желез, язык смазывают 2% раствором лимонной кислоты, как описано выше. Результаты выражают в мкл/мин. (Электронные весы Periotron и полоски Perio-Paper можно приобрести у компании Pro-Flow Inc., Amityville, N.Y., CIF). Поскольку количество желез и площадь поверхности, с которой производится забор, варьируют, величина скорости отделения секрета является величиной полуколичественной.

Таблица 3. Симптомы, связанные с ксеростомией

| 1. Симптомы в полости рта, связанные с гипофункцией слюнных желез | |

| А. Главные симптомы | Сухость полости рта (ксеростомия) |

| Частая жажда | |

| Трудности с глотанием (дисфагия) | |

| Трудности с речью (дисфония) | |

| Трудности с едой сухой пищи | |

| Необходимость часто пить (потягивать) воду во время еды | |

| Трудности с ношением съемных зубных протезов | |

| Частое принятие мер по поддержанию влажной полости рта | |

| Б. Другие симптомы Ощущение жжения и покалывания, особенно на языке | Необычные вкусовые ощущения (дисгезия) |

| Присутствие пищевой жидкости на столике у кровати ночью | |

| Трещины, раны, язвы на губах, включая уголки рта | |

| 2. Внеротовые симптомы, связанные с ксеростомией и гипофункцией слюнных желез | |

| Симптомы | Сухая глотка |

| Глаза: неясное видение; ощущения жжения, зуда; ощущение попадания мелкого и крупного песка в глаза; регулярное применение глазных капель | |

| Влагалище: сухость, зуд, жжение, рецидивирующий вагинит | |

| Сухая кожа | |

| Частые запоры | |

| Сухость в носу | |

Таблица 4. Клинические признаки, связанные с ксеростомией и гипофункцией слюнных желез

| № | Клинические признаки |

| 1 | Потеря блеска слизистой оболочки полости рта |

| 2 | Сухость слизистой оболочки полости рта |

| 3 | Ощущение истонченности и бледности слизистой полости рта |

| 4 | Появление фиссур и долек на спинке языка |

| 5 | Ангулярный хейлит/хейлоз |

| 6 | Кандидоз, особенно на языке и небе |

| 7 | Кариес зубов: увеличение интенсивности, локализация на поверхностях, обычно резистентных к поражению |

| 8 | Более вязкая и тягучая смешанная слюна |

| 9 | Трудность получения («выдаивания») слюны из протоков больших слюнных желез |

| 10 | Припухлость слюнных желез |

5а. Популяционные исследования скорости слюноотделения

Многочисленные изучения скорости слюноотделения на популяционных уровнях были проведены в различных странах и в основном на контингенте здоровых лиц. В состоянии покоя скорость выделения смешанной слюны в среднем колеблется от 0,3 до 0,4 мл/мин, стимуляция жеванием парафина увеличивает данный показатель до 1 — 2 мл/мин. Наиболее существенным открытием во всех исследованиях является удивительная вариабельность скорости слюноотделения, как в состоянии покоя, так и при стимулировании.

Пределы скорости базового слюноотделения для смешанной слюны составляют от 0,08 до 1,83 мл/мин, что соответствует 23-кратному колебанию. Скорость стимулированного слюноотделения может изменяться от 0,2 до 3,7 мл/мин., что составляет почти 30-кратное перекрытие. И, несмотря на такой диапазон скорости слюноотделения, в целом не отмечено индивидуальных субъективных жалоб и объективных признаков дисфункции слюнных желез, приведенных в таблицах 3 и 4.

Таким образом, становится ясным, что нормальные функции органов и тканей полости рта могут быть обеспечены очень широкими колебаниями слюноотделения.

Учитывая такую гетерогенность показателей скорости слюноотделения, очень трудно оценить функциональное состояние слюнных желез по единичному определению скорости слюноотделения. При отсутствии жалоб и признаков трудно сказать, что у конкретного пациента имеет место какое-то нарушение слюнных желез. Тем более, следует проявлять осторожность при сопоставлении данных единичного измерения скорости слюноотделения со средним значением (стандартом) для популяции.

Значительно более надежным показателем стоматологического здоровья пациента является измерение во временной динамике скорости слюноотделения. Если бы клиницисты регулярно (как рутинное мероприятие) производили оценку объема производства слюны у всех своих пациентов, они смогли бы знать нормальную скорость слюноотделения индивидуально и, благодаря этому, диагностировать снижение этого показателя у конкретного человека. Это позволило бы раньше начать лечение с тем, чтобы предупредить или уменьшить разрушительные последствия дисфункций слюнных желез.

5в. Взаимоотношение между скоростью слюноотделения и ощущением сухости в полости рта

В эксперименте на здоровых добровольцах (Dawes, 1987 г.) с помощью антихолинергических препаратов подавлял выделение слюны и наблюдал следующее: симптом сухости в полости рта появлялся при снижении скорости слюноотделения до примерно 50% от уровня до эксперимента. Один подопытный (с высокой скоростью слюноотделения в состоянии покоя в 0,6 мл/мин.) жаловался на появление сухости в полости рта при падении данного показателя до 0,3 мл/мин. Другой человек (с более низким исходным уровнем 0,2 мл/мин.) замечал, что рот становится сухим тогда, когда скорость слюноотделения падала до 0,1 мл/мин.

При работе с пациентами с неизвестными скоростями слюноотделения клиницисту следует использовать любую доступную информацию, которая может показать функциональное состояние слюнных желез пациента. Показателями отклонения от нормы могут быть некоторые симптомы или признаки, как сухости полости рта, так и пониженного слюноотделения. Поскольку, как это было указано выше, многочисленные популяционные исследования дали средние цифры скорости слюноотделения в районе 0,3 — 0,4 мл/мин. кажется разумным (в соответствии с данными Dawes) обращать внимание на те случаи, когда она снижается ниже 0,15 мл/мин.

Для стимулированной слюны, при средних статистических цифрах около 1-2 мл/мин., следует проявлять настороженность при скоростях ниже 0,5 мл/мин. Менее жесткие стандарты следует использовать для дифференцирования нормальных и патологических состояний – это популяционно полученные минимальные значения. Для смешанной слюны скорость слюноотделения в состоянии покоя будет около 0,1 мл/мин., для стимулированной слюны — около O,5 мл/мин.

РАЗДЕЛ 6. ДИАГНОСТИКА КСЕРОТОМИИ И ГИПОФУНКЦИИ СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Наиболее часто встречающимся нарушением слюноотделения является пониженная секреция (гипофункция). Наличие гипофункции очень важно. Оно может указывать на побочное действие лекарственного лечения или на системное заболевание. Истинное снижение слюноотделения может не только отрицательно сказаться на качестве жизни данного человека и состоянии его полости рта, но также и отражать патологические изменения в слюнных железах.

Иногда сообщаются жалобы на предположительное избыточное слюноотделение (гиперфункцию). Индивидуумы, предъявляющие такие жалобы, в типичных случаях объективно не имеют скоростей слюноотделения, существенно превышающих нормальные цифры. Зачастую, такие жалобы отражают трудности (проблемы) в ротомоторной координации, включая пониженный тонус мышц вокруг ротового отверстия и пониженную способность к глотанию.

Термин «ксеростомия» относится к ощущению пациентом сухости в полости рта. Пациенты, тем не менее, редко включают это ощущение в перечень жалоб. Это может отражать убеждение, что ситуация тривиальна. Однако, если спросить напрямую, страдает ли человек от сухости полости рта и связанных с ней симптомов, каждый четвертый (один из четверых) ответит «да». Из таких лиц 70 — 80% составляют женщины. Есть некоторые подтверждения мнения, что частота ксеростомии повышается с возрастом. В одном исследовании нашли, что около 40% лиц старше 50 лет страдает ксеростомией, и только 14% лиц в возрасте от 18 до 24 лет подвержены ей.

Диагноз гипофункции слюнных желез основывается на:

6а. Ксеростомия и связанные с ней ротовые и внеротовые функции

Ксеростомия редко является единственным симптомом. Обычно с ней связано ряд симптомов как внутри полости рта, так и вне ее (см. табл. 3).

Ротовые симптомы, которые часто связаны с ксеростомией, включают повышенную жажду, повышенное потребление жидкости, особенно во время еды, частое применение средств, поддерживающих полость рта влажной, то есть жевание резинки и потребление кислых конфет, трудности при разговоре.

Иногда пациенты жалуются на жжение, зуд в полости рта («синдром горящего рта»), на инфекцию полости рта, на трудности ношения съемных протезов, на ненормальные вкусовые ощущения, на иногда болезненное увеличение слюнной железы.

Очень важными внеротовыми симптомами являются:

Многие из этих симптомов могут также отмечаться у пациентов без ксеростомии, но они значительно чаще присутствуют у лиц, страдающих ксеростомией. На одного пациента с ксеростомией в среднем приходится 3,2 симптома, а на больного без ксеростомии — всего 0,8 симптома.

За редкими исключениями, например, у дышащих ртом и пациентов после лучевой терапии, эти симптомы отражают наличие генерализованного обезвоживания.

Ротовые симптомы связаны со снижением функционирования слюнных желез. Внеротовые симптомы связаны с уменьшением экзокринной секреции в других частях организма.

Однако, какие бы симптомы не имели место – ротовые (например, ксеростомия), или внеротовые (например, сухость влагалища), вызывающей их причиной наиболее вероятно является генерализованная экзокринная гипофункция.

6в. Клинические признаки, связанные с ксеростомией и гипофункцией слюнной железы

Сухость, выстилающих ротовую полость тканей, является бросающейся в глаза чертой гипофункции слюнной железы. Слизистая полости рта может выглядеть истонченной и бледной, потерявшей свои блеск и яркость, при касании быть сухой. Язык или зеркало могут прилипать к мягким тканям.

Также важно увеличение заболеваемости кариесом зубов; наличие ротовой инфекции, особенно кандидомикоза; образование фиссур и долек на спинке языка и, иногда, губ: ангулярный хейлоз; и иногда припухание слюнных желез (см. табл.4). Попытка выдавить слюну из железы может оказаться безуспешной.

Типичным является появление новых кариозных поражений, они развиваются быстро — за недели и месяцы вместо нескольких лет. Топографически они появляются в нетипичных для кариеса местах — например, на нижних передних зубах, вокруг недавно поставленных пломб, в пришеечных зонах и на режущих краях зубов.

Кандидомикоз проявляется в виде гладких красных пятен или диффузных участков ярко красного цвета (эритематозная или атрофическая формы), или от белого до серовато-бежевого цвета удаляемых бляшек (псевдомембранозная форма), или белого цвета неудаляемых при поскабливании бляшек (гиперпластическая форма). Такие формы часто появляются на спинке языка и небе.

Присутствие грибка рода Кандид на поверхности слизистой оболочки и в слюне легко подтверждается с помощью «погружного предметного стекла», описанного в разделе 9.

У пациентов с ксеростомией может проявляться также значительное разнообразие внеротовых клинических признаков.

Глазные изменения включают ксерофтальмию, кератоконъюнктивиты, пониженное слезоотделение и аккумулирование вязких секретов в конъюнктивальном мешке. Вовлечение экзокринных желез может вести к фарингитам и ларингитам, персистирующей хрипоте, сухому кашлю и к трудности с речью.

Сухость носа может вызвать образование корок, носовые кровотечения и потерю остроты обоняния. Снижение образования слюны, также как и других секретов желудочно-кишечного тракта, может привести к рефлюксэзофагитам, изжоге и запору.

6в. Исследование функции слюнной железы

Для исследования функции слюнной железы может быть применено несколько методов. Сюда включаются сиалометрия, сцинтиграфия слюнных желез, сиалография, микробиологические и сиалохимические исследования, а также биопсия губы.

Сиалометрия позволяет количественно определить скорость слюноотделения. Методика настолько проста, что легко может быть применена стоматологом в его кабинете. Она была уже подробно описана в разделе 4.

Сцинтиграфия слюнных желез позволяет измерить включение, концентрирование и секрецию слюнными железами радионуклида, например Тс-пертехнетата, введенного внутривенно. Методика представляет хорошую возможность для определения функциональной активности слюнных желез, но обычно проводится в стационарных условиях.

Сиалография, иногда проводимая совместно с электронным сканированием, требует ретроградного введения рентгеноплотного вещества (красителя) в слюнную железу; анализ может быть проведен в динамике различными методиками создания и преобразования изображения. Этот метод особенно полезен в случаях непроходимости протоков слюнных желез.

Эта методика также проводится в условиях стационара. Микробиологические тесты на наличие мутирующего стрептококка, ацидофильной лактобактерии и гриба вида Кандида сейчас доступны в форме простого метода «погружного предметного стекла» (см. раздел 9).

Сиалохимические методы дают возможность определить концентрации различных компонентов слюны, например, уровни электролитов или белков, а также присутствие лекарств и гормонов. Это требует специальной лаборатории, такой же, как в структуре отдела биологии полости рта в стоматологических школах или факультетах; такие тесты лучше проводить на слюне из отдельных слюнных желез. Некоторые тесты, как буферная емкость, могут быть проведены «погружным» методом.

Биопсию малых слюнных желез обычно проводят на нижней губе с целью определения активности отдельно взятой железы, что важно знать в случае возникновения синдрома Съегрена и вовлечения в него слюнных желез. Сама биопсия может быть проведена стоматологом в своем кабинете, но для диагноза нужна патоморфологическая лаборатория.

РАЗДЕЛ 7. ПРИЧИНЫ ГИПОФУНКЦИИ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ И КСЕРОСТОМИИ

Слюнные железы извлекают жидкую часть своего секрета из циркулирующей крови. Эта жидкость с электролитами и небольшими органическими молекулами модифицируется железами и, совместно с синтезированными железистыми клетками макромолекулами, секретируется в полость рта. Выделение слюны происходит в ответ на нервный импульс. Какие-либо нарушения в доставке крови к железам, нарушения в секреторном аппарате или в прохождении нервного импульса, разрешающего секрецию, могут привести к снижению выработки слюны.

Сухость полости рта начинает ощущаться тогда, когда скорость слюноотделения снижается до примерно половины от нормального значения скорости для данного субъекта. Для того, чтобы слюноотделение покоя упало до такого уровня, необходимо нарушение более чем одной железы.

Потеря активности одной железой, что бывает при опухолях железы или сиалолитиазе, не приводит к сухости полости рта.

Таким образом, ксеростомия является результатом гипофункции нескольких слюнных желез (мультигландулярная гипофункция); она вызывается системными заболеваниями и состояниями или лекарствами, используемыми для их лечения.

Ксеростомия часто является результатом приема ксерогенных курсовых препаратов, терапевтических курсов облучения и некоторых системных состояний. Возраст и пониженное жевание могут также внести свой вклад в чувство сухости полости рта (табл. 5).

Таблица 5. Главные причины гипофункции слюнных желез и ксеростомии