скт перфузия головного мозга что это такое

КТ-перфузия головного мозга

Что показывает КТ-перфузия головного мозга

КТ перфузия головного мозга — современный метод лучевой диагностики, который позволяет оценить кровоток в веществе головного мозга на уровне мельчайших сосудов (капилляров). При проведении исследования контрастное вещество вводится в периферическую (чаще всего локтевую) вену. С помощью специальных математических алгоритмов на основании КТ-данных, полученных в момент прохождения контрастного вещества через ткани головного мозга, выстраиваются изображения, позволяющие отличить участки головного мозга с нормальным и измененным кровотоком.

При остром ишемическом инсульте данная методика позволяет отличить участки головного мозга, которые могут быть спасены с помощью интервенционного лечения (тромболизис), называемые зоной пенумбры, от тех, которым суждено стать инфарктом, в независимости от проводимой терапии — так называемое ядро инсульта.

Другое применение КТ-перфузия нашла в комплексной оценке опухолей головного мозга (вместе с другими методами, такими, как МРТ, КТ головного мозга), в том числе при выявлении повторного развития опухоли на месте постлучевого некроза у пациентов, подвергшихся лучевой терапии.

КТ-перфузия проводится только с использованием контрастного препарата.

Преимущества метода

Когда назначается КТ-перфузия головного мозга

Подготовка к проведению КТ-перфузии головного мозга

В связи с обязательным использованием контрастного вещества необходимо выяснить уровень креатинина в биохимическом анализе крови. Для этого вы можете сдать экспресс-анализы в Клиническом госпитале на Яузе непосредственно перед исследованием или принести результаты биохимического анализа крови давностью не более 2 недель.

За часа до исследования не принимать пищу, допускается легкое питье (негазированная вода, чай, фруктовые и овощные напитки), прием лекарств.

Производители контрастного препарата не рекомендуют кормление грудью в течение 48 часов после использования контрастного вещества. После применения контрастного вещества рекомендуется обильное питье в течение следующих трех суток.

Необходимо прибыть на исследование за минут для постановки в/в катетера.

Важно предоставить данные предыдущих КТ или МРТ или другие медицинские документы и выписки. Это необходимо для наиболее правильной интерпретации исследования.

С целью повышения качества изображений потребуется снять украшения, съемные зубные протезы.

Проведение КТ-перфузии головного мозга

Во время исследования пациент лежит на спине, сохраняя неподвижность.

Общее время исследования — время сканирования занимает не более 5 мин.

Альтернативные диагностические методы КТ-перфузии головного мозга

Цены на услуги Вы можете посмотреть в прайсе или уточнить по телефону, указанному на сайте.

Скт перфузия головного мозга что это такое

Применение перфузионной диагностики в клинических условиях стало возможным в 90-е годы, когда начали использовать МСКТ (мультиспиральные) аппараты, оснащенные высококлассным программным обеспечением.

Что такое КТ-перфузия головного мозга: назначение

Перфузией называется процесс циркуляции жидкости через капиллярную сеть. Процесс обеспечивает мозговую паренхиму кислородом, без которой функционирование органа невозможно.

При ПКТ анализируют первый этап прохождения крови, насыщенной контрастным веществом, используя фармакокинетическую модель. В норме контрастный элемент не диффундирует, не метаболизируется, не абсорбируется мозговой тканью. При патологии появляются патологические участки накопления, позволяющие специалисту сделать заключение о характере патологии.

Удобно делать обследования после МСКТ брахиоцефальных артерий с целью полного изучения кровоснабжения, насыщения тканей кислородом.

Назначение перфузионного обследования ткани мозга

КТ-перфузию головного мозга выполняют для достижения следующих целей:

Показатели КТ-перфузии

Оценивают мозговой кровоток, исходя из следующих показателей:

Потребность проведения КТ-перфузии появляется у тех пациентов, которые страдают от нарушения кровообращения головного мозга.

Перфузионная компьютерная томография мозговой ткани – что это такое

Проводится компьютерная томография всегда с использованием контрастного вещества.

Исследование перфузионного типа выдает данные о количественных показателях кровотока мозга. Измерение плотности мозговой ткани является основанием для получения объективной, ценной информации о наличии участков с недостатком поступления кислорода, кровоизлияниями.

Исследование противопоказано, если у пациента наблюдается аллергическая реакция на контрастный элемент. Следующее противопоказание — это беременность, но при жесткой необходимости проведения обследования, когда на кону стоит жизнь человека, перфузию нужно делать. Дополнительно проводят цистернографию головного мозга при подозрении на инсульт, внутримозговой инфаркт.

Для безопасности будущего ребенка перед сканированием необходимо будет положить на живот беременной женщины свинцовый фартук. Доза облучения будет незначительной.

Чем отличается КТ от МРТ перфузии мозга

Основное отличие между двумя этими типами исследования мозга состоит в визуализации тканей. КТ-перфузия ориентирована больше на определение структуры плотных тканей (костей, плотных опухолей), а мр перфузия лучше визуализирует мягкие структуры.

Оба метода по качеству получаемых изображений сопоставимы, поэтому являются носителями ценной информации при лечении сложных заболеваний головного мозга. Применяются по очереди или комплексно для получения максимальной информации о патологическом участке.

Также они имеют важное отличие в принципе своей работы. Компьютерную томографию выполняют, применяя рентгеновское излучение, что хоть в малой степени, но вредит здоровью пациента. МРТ основана на использовании магнитного поля, что не приносит никакого вреда.

Наличие внутри тела металлических предметов (протезов) не позволит проходить обследование на мультиспиральном томографе, но разрешено использование компютерного аналога.

Радионуклидное перфузионное исследование

После компьютерного исследования выполняется изучение полученных снимков и делается заключение о существовании или отсутствии патологического образования на молекулярном и клеточном уровнях. Радионуклиды вводят пациенту внутривенно в незначительных количествах, доза облучения сравнима с фоновым излучением окружающей среды.

Методики неинвазивны, побочные эффекты отсутствуют. Вред от рациации при онкопоиске вторичен. Важнее ранняя верификация новообразования.

Диагностика острого ишемического инсульта с помощью перфузии (информация для врачей)

Методика перфузионного скрининга позволяет находить и подробно изучать мельчайшие изменения внутри капиллярного кровотока, которые случаются на разных уровнях мозга при развитии ишемического инсульта. Выполняется после МСКТ головного мозга, показывающего патологические участки.

Диагностику проходили 18 пациентов (10 женщин, 8 мужчин, средний возраст которых составлял 63 года), страдающим от полушарного ишемического инсульта средней и тяжелой степени неврологической недостаточности. Эти люди проделали на начальной стадии комплекс упражнений для повышения мозговой микроциркуляции. На первые сутки оценивались результаты нативной КТ без введения контраста и ПКТ. Повторная оценка проводилась на третьи и десятые сутки. Срез с максимальной областью перфузионных нарушений подвергался измерению площади секторов с измененными параметрами кровотечения.

Процесс лечения

В лечение входили стандартная реперфузионная и антиагрегантная терапии. Динамика роста неврологических показателей наблюдалась на шкале инсульта. Медиана площади области сниженного CBV составила 1386,73 мм2, пониженного CBF – 2492,17 мм2, повышенного MTT – 2068,16 мм2.

Было установлено точное снижение выраженности неврологической недостаточности на 10-е сутки после начала заболевания до 8 баллов (тест Фридмена; p=0,002). Было обращено внимание на значительное падение сектора сниженного CBF (до 1443,46 мм2; p=0,008), площадь областей скорректированных MTT и CBV оставалась прежней (2117,69 мм2; p=0,497 и 1129,89 мм2; p=0,273).

После прохождения первой диагностики параметры зоны сниженного CBF были больше зоны нарушенного CBV, но впоследствии, их размеры стали сопоставимыми (p=0,059 и p= 0,113, соответственно).

Обнаруженные изменения говорят о существовании области обратимых дефектов циркуляции крови в месте поражения ишемией в течение начальных суток после времени начала заболевания. Она подобна зоне уменьшенного CBF при отсутствии нарушения CBV и MTT. Регресс перфузионных отклонений очага ишемии происходит благодаря стабилизации кровоснабжения на данном участке, но недостаток циркуляции зоны измененных MTT и CBV остается при тех же параметрах.

Выводы

ПКТ является ценным инструментом для анализа развития патофизиологических особенностей ишемического инсульта на ранней стадии, когда другими методами не удается получить ценной диагностической информации.

Клинический опыт показывает, что при незначительных затратах можно не только диагностировать ишемический инсульт в первые часы проявления симптомов, но и определить разницу между наличием жизнеспособной ткани и необратимыми пораженными областями.

Впоследствии это дает возможность определить вероятность прохождения системной тромболитической терапии, не основываясь исключительно на данных о скорости течения заболевания.

Звоните нам по телефону 8 (812) 241-10-46 с 7:00 до 00:00 или оставьте заявку на сайте в любое удобное время

КТ перфузия головного мозга

КТ перфузия головного мозга – это относительно новая методика исследования, которая позволяет оценить степень кровотока в тех или иных участках нервной ткани. Такой вид диагностики проводится на мультиспиральных томографах с использованием современных компьютерных программ. Обязательным этапом перфузионной томографии является введение контрастного препарата. Наиболее часто методика применяется для выявления участков ишемии и повреждений мозговой ткани.

КТ перфузия головного мозга, что это такое

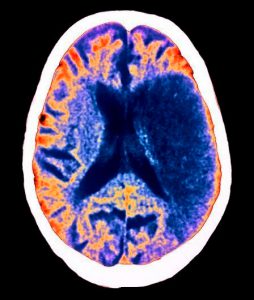

Характеристики кровотока имеют важное значение для оценки степени повреждения мозговой ткани. Во время перфузионной томографии определяют как кровоснабжается головной мозг и выявляют патологически измененные участки в сером и белом веществе.

С помощью КТ перфузии удается выявить минимальные изменения в сосудистой системе, включая капилляры. На полученных снимках также видны патологические очаги размерами всего в несколько миллиметров. Важно, что во время перфузионной томографии ишемические изменения можно диагностировать уже в первые 12 часов заболевания. Для сравнения, обычная КТ позволяет диагностировать патологию только через двое-трое суток.

КТ перфузия головного мозга с контрастом

Обязательным условием проведения перфузионной компьютерной томографии является введение контрастирующего вещества. Для этой цели в большинстве клиник Санкт-Петербурга применяют неионные йодсодержащие препараты (Омнипак, Ультравист и др.).

Современные компьютерные программы позволяют вводить контрастный препарат строго дозировано. Это дает возможность четко разделить артериальную и венозную фазы введения, а также снижает риск побочных явлений.

Что покажет КТ перфузия мозга, показания и противопоказания

Методика КТ перфузии головного мозга позволяет выявлять такие изменения:

ишемию в определенном участке мозга;

сужение церебральных сосудов;

аневризматические расширения артерий головного мозга;

участки патологической плотности, имеющие обильное кровоснабжение.

Наиболее часто проведение КТ перфузии головного мозга необходимо при следующих заболеваниях:

новообразования головного мозга;

хронические нарушения мозгового кровотока (энцефалопатии);

Особенно востребована перфузионная КТ головного мозга при цереброваскулярных заболеваниях, чувствительность методики в данном случае составляет около 90%. Данный вид диагностики крайне необходим в острейшем периоде ишемического инсульта, поскольку отчетливо выявляет границы между участками обратимого и необратимого повреждения клеток мозга. Результаты КТ в этом случае позволяют выбрать правильную тактику лечения.

При черепно-мозговых травмах перфузионная томография позволяет выявить участки с поврежденной мозговой тканью. Также исследование необходимо для выявления вторичных ишемических очагов после перенесенных внутричерепных кровоизлияний.

КТ перфузию назначают для оценки динамики роста опухолей мозга. Она применяется для контроля за эффективностью лучевой и химиотерапии.

С учетом того, что исследование проводится с использованием йодсодержащего контраста, противопоказаниями для КТ перфузии головного мозга являются:

беременность на любом сроке;

гиперфункция щитовидной железы;

аллергические реакции на йод в анамнезе;

тяжелые нарушения функции почек.

Кормящим грудью женщинам обследование проводят, однако требуется сцеживать молоко в течение суток. Также имеются ограничения для пациентов с сахарным диабетом, принимающим метформин. Им следует прекратить прием лекарства за двое суток до обследования.

Детям данный вид диагностики проводят только после достижения двенадцатилетного возраста. При этом обязательно должны быть четкие показания для компьютерной томографии. Также технические характеристики компьютерного томографа не позволяют проводить его пациентам с весом тела свыше 130 кг.

Что лучше сделать − КТ или МРТ перфузию

Исследование кровотока головного мозга можно проводить как с помощью КТ, так и МРТ. Оба метода позволяют выявлять минимальные изменения в нервной ткани.

Что сделать, КТ или МРТ перфузию головного мозга зависит от клинической ситуации и наличия тех или иных противопоказаний. КТ перфузия дает максимально точную информацию при подозрении на ишемические поражения мозговой ткани. Однако она противопоказана при беременности и ограниченно применяется в педиатрии.

МРТ перфузия не оказывает лучевой нагрузки, поэтому имеет меньшее число противопоказаний. Наиболее часто ее назначают для оценки роста новообразований, при черепно-мозговых травмах.

Как проводится исследование, результаты и интерпретация КТ перфузии головного мозга

Какая-либо подготовка к исследованию не нужна. Достаточно записаться предварительно по телефону в диагностический центр. Также нужно заранее сдать анализ крови на креатинин, это необходимо для определения функции почек. Перед обследованием желательно не переедать, можно лишь слегка перекусить.

Само исследование безболезненно и не доставляет дискомфорта. Сначала пациент занимает удобное положение на столе томографа, затем ему проводится нативное (без контраста) сканирование головы. Следующим этапом является введение контрастного вещества, после этого делают повторное сканирование. При этом за несколько секунд получают больше сотни снимков.

После введения йодсодержащего контраста иногда возникает небольшое подташнивание, неприятный привкус во рту, головокружение. Обычно эти явления проходят самостоятельно в течение нескольких минут. В общей сложности вся процедура занимает от 15 до 30 минут.

По результатам сканирования определяют следующие показатели:

объем крови в определенном участке мозга;

объем крови в определенном участке мозговой ткани за выбранный промежуток времени;

объем кровотока в любом участке церебральной сосудистой системы (крупные и мелкие артерии, вены, капилляры);

степень накопления контраста в артериальной и венозной фазах.

Оценка данных показателей помогает врачу определить степень повреждения мозговой ткани, ее обратимость или необратимость, и сделать прогноз относительно восстановления.

Результаты диагностики в большинстве коммерческих центров выдают уже через 1-2 часа. В государственных больницах ответ можно получить только на следующий день. Также в некоторых клиниках дополнительно проводится консультация врача, во время которой можно задать вопросы касательно выявленной патологии.

Где пройти КТ перфузию головного мозга

КТ перфузия головного мозга проводится только в диагностических центрах, имеющих современное оборудование с соответствующим программным обеспечением. Также для правильной интерпретации результатов сканирования необходимо наличие у врача специальной квалификации и опыта.

В среднем стоимость на КТ перфузию головного мозга в медучреждениях Санкт-Петербурга составляет 14-17 тыс. рублей. В цену входит проведение томографии мозга, стоимость контраста, повторное сканирование, иногда дополнительные услуги. В некоторых клиниках могут предоставляться дополнительные скидки и льготы, что позволяет пройти обследование немного дешевле.

Перфузионная компьютерная томография в диагностике острого ишемического инсульта

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Острый ишемический инсульт – одна из ведущих причин заболеваемости, смертности и инвалидизации в России и в мире. Научным сообществом постоянно разрабатываются и совершенствуются алгоритмы ведения больных с острым инсультом [1,26], ключевую роль в которых играют методики диагностики заболевания, и в первую очередь – нейровизуализация. В настоящее время особое внимание уделяется технологиям нейровизуализации, которые позволяют получить не только «анатомическое» изображение структур головного мозга, но и данные об их функциональном состоянии. Это дает возможность определить индивидуальные механизмы развития инсульта и использовать наиболее эффективные для конкретного пациента подходы к лечению и вторичной профилактике заболевания.

Среди используемых в настоящее время в клинической практике методик особый интерес представляют инструменты, которые позволяют оценить мозговой кровоток. Известно, что именно локальное снижение церебральной перфузии приводит к гипоксии ткани мозга, которая становится причиной структурных и функциональных изменений, наблюдаемых при инсульте. Одной из наиболее перспективных методик изучения мозгового кровотока является перфузионная компьютерная томография (ПКТ).

ПКТ является «расширением» обычной, бесконтрастной рентгеновской компьютерной томографии, которое дает возможность изучения церебральной гемодинамики на капиллярном уровне. В этом плане она является естественным дополнением к КТ–ангиографии (КТА), позволяющей оценить состояние артерий шеи и крупных ветвей интракраниальных сосудов. Сущность метода заключается в количественном измерении мозгового кровотока путем оценки изменения рентгеновской плотности ткани во время прохождения внутривенно введенного контрастного вещества (КВ). Теоретические основы метода были описаны L. Axel в 1979 г., уже через 7 лет после появления первого аппарата КТ [6], однако использование ПКТ в клинической практике стало возможным лишь в 1990–е гг. с внедрением мультиспиральных КТ–сканеров с высокой скоростью получения изображений и усовершенствованием программного обеспечения. В настоящее время протокол ПКТ является стандартным для большинства современных аппаратов ведущих производителей визуализационной техники, а возможности новой методики продолжают интенсивно изучаться.

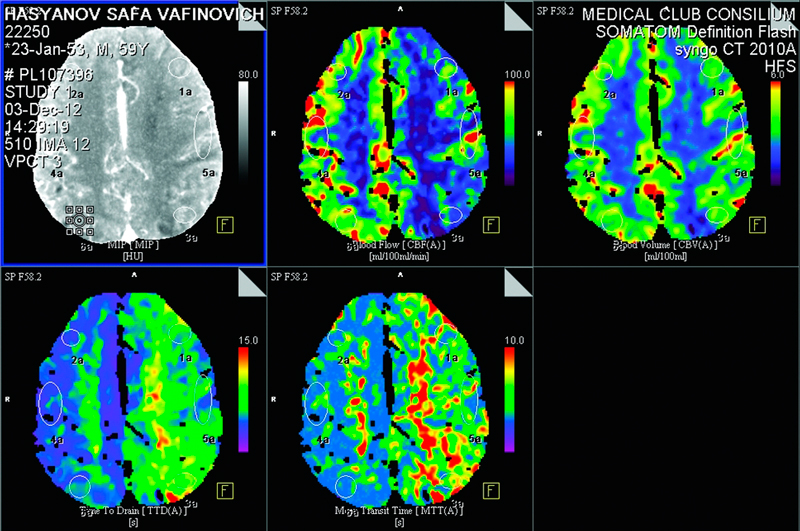

При ПКТ прохождение КВ по церебральной сети капилляров отслеживается при помощи серии КТ–срезов [16,25]. На основании данных об изменении рентгеновской плотности элементов изображения по мере прохождения КВ строится график зависимости плотности (т.е. изменения концентрации КВ в каком–либо элементе среза) от времени (time–density curve, TDC). Такой график вначале строится для проекций крупной внутричерепной артерии и вены, что позволяет определить артериальную (поступление КВ с кровью) и венозную (выведение КВ из церебрального русла) математические функции. Последние являются основой для дальнейшего расчета перфузионных параметров (см. ниже) в каждом пикселе среза. Используется около 40 мл йодсодержащего КВ, которое вводится со скоростью 4–8 мл/с. Для полного выполнения протокола и последующей реконструкции изображений требуется от 7 до 15 мин. В связи с тем, что скорость сканирования большинства применяемых в клинической практике аппаратов КТ недостаточна для того, чтобы выполнить исследование всего головного мозга, при ПКТ, как правило, изучаются 4 среза толщиной от 0,5 до 0,8 мм. Сканирование обычно проводится на уровне глубинных структур мозга и базальных ганглиев с захватом супратенториальных участков, кровоснабжаемых передней, средней и задней мозговыми артериями. Если к моменту проведения ПКТ уже имеются сведения о локализации инфаркта (например, по данным других методов визуализации), то уровень срезов соответствующим образом корректируется. Эквивалентная доза облучения при ПКТ составляет 2,0–3,4 мв, что ненамного превышает дозу облучения при обычной КТ головы (1,5–2,5 мЗв) [13].

Любая методика изучения тканевого кровотока основывается на оценке изменения концентрации какого–либо маркера (красителя, радиофармпрепарата или контрастного вещества), введенного в сосудистое русло, с использованием различных математических моделей. Благодаря этому единому принципу, все методы исследования мозгового кровотока предоставляют информацию при помощи совокупности одних и тех же параметров:

• Церебральный объем крови (cerebral blood volume, CBV) – общий объем крови в выбранном участке мозговой ткани. Это понятие включает кровь как в капиллярах, так и в более крупных сосудах – артериях, артериолах, венулах и венах. Данный показатель измеряется в миллилитрах крови на 100 г мозгового вещества (мл/100 г);

• Церебральный кровоток (cerebral blood flow, CBF) – скорость прохождения определенного объема крови через заданный объем ткани мозга за единицу времени. CBF измеряется в миллилитрах крови на 100 г мозгового вещества в минуту (мл/100 г x мин.);

• Среднее время прохождения (mean transit time, MTT) – среднее время, за которое кровь проходит по сосудистому руслу выбранного участка мозговой ткани, измеряется в секундах (с).

Согласно принципу центрального объема, который является общим для всех методов оценки тканевой перфузии, эти параметры связаны соотношением

CBV = CBF x MTT

При проведении ПКТ церебральная перфузия оценивается по картам, построенным для каждого из параметров, а также по их абсолютным и относительным значениям в соответствующих областях головного мозга. Помимо CBF, CBV и МТТ, может также вычисляться время до достижения максимальной (пиковой) концентрации контрастного вещества (time to peak, TTP). Исследователь может выделить на срезе несколько областей интереса (ROI, region of interest), для которых рассчитываются средние значения показателей церебральной перфузии и строится график «время–плотность» (рис. 1).

Данные ПКТ были валидированы в исследованиях у животных [8,17,18] и хорошо коррелировали с другими методами оценки мозгового кровотока у людей (КТ с ксеноновым усилением, МР–перфузия, ПЭТ) [31,9,24,28].

В норме значения CBF находятся в пределах 50–80 мл/100 г x мин. Области мозга с большой энергетической потребностью (кора и подкорковые ганглии) имеют значения CBF в 2–3 раза большие, чем белое вещество (табл. 1).

При нарушениях кровоснабжения головного мозга соотношение параметров перфузии определенным образом изменяется (табл. 2). Небольшое снижение центрального перфузионного давления (ЦПД) приводит к компенсаторному расширению церебральных артериол и снижению сосудистого сопротивления. Соответственно, измеренное при помощи ПКТ значение CBF в этой ситуации будет оставаться нормальным, а МТТ и CBV окажутся повышенными. В случае умеренного снижения ЦПД вазодилатация обеспечивает поддержание кровотока на пределе компенсаторных возможностей. Признаком этого служит еще большее удлинение МТТ и увеличение CBV. При дальнейшем снижении ЦПД механизмы ауторегуляции перестают функционировать, расширение церебральных сосудов уже не в состоянии обеспечить достаточную перфузию, что приводит к снижению и CBF, и CBV. При этом уровне кровотока нарушается электрическая активность и водный гомеостаз нейронов, синтез АТФ не соответствует потребностям клетки, что приводит к прекращению функционирования ионных насосов и затем – к развитию цитотоксического отека. Синаптическая функция нейронов ухудшается при кровотоке ниже 20 мл/100 г x мин., а необратимое нарушение метаболизма наступает при значениях CBF ниже 10–15 мл/100 г x мин., причем нарушение функционирования мембраны нейрона и ионных насосов не всегда является необратимым. Развитие инфаркта зависит не только от количественных значений перфузии, но и от длительности олигемии. Чем более выражено снижение кровотока, тем меньше времени требуется для развития необратимых изменений.

Как правило, зона инфаркта окружена ишемизированной, но потенциально жизнеспособной тканью – пенумброй. В свете имеющихся сведений об изменении перфузионных параметров пенумбра (или, точнее, «инструментально выявленная пенумбра» [23]) может быть описана, как участок ткани, в котором отмечается различие между площадью зон с измененными CBV и CBF. При этом зона, в которой снижены CBV и CBF, представляет собой ядро инфаркта, а зона со сниженным CBF и нормальным CBV («CBF–CBV», т.н. CBF–CBV mismatch) – окружающий ядро инфаркта участок ткани со сниженной перфузией и нарушенным функционированием, но еще сохраняющий жизнеспособность. В случае тяжелого ишемического поражения зоны измененного CBV и CBF практически совпадают, что говорит о необратимом повреждении мозговой ткани и об отсутствии необходимости экстренной реперфузии. Таким образом, наличие этой зоны несоответствия является важным при отборе пациентов для проведения системного тромболизиса – одного из немногих терапевтических вмешательств при ишемическом инсульте, обладающих доказанной эффективностью. Длительность существования ишемической пенумбры зависит как от времени, прошедшего от момента нарушения кровоснабжения мозговой ткани, так и от индивидуальных особенностей пациента. В первые 3 ч от начала заболевания пенумбра обнаруживается у 90–100% пациентов, однако в 75–80% случаев она выявляется и на протяжении первых 6 ч [10,19]. Это свидетельствует о том, что использование методики оценки жизнеспособности ткани является оптимальным для отбора пациентов, которым показано проведение тромболитической терапии вне зависимости от временных характеристик.

В целом чувствительность метода для выявления очагов ишемического повреждения составляет более 90% [16]. Наиболее чувствительным к изменению кровотока параметром перфузии является МТТ. В то же время удлинение МТТ не всегда свидетельствует о наличии клинически значимого перфузионного дефицита, как, например, в случае хорошего функционирования коллатералей. При ишемическом повреждении ткани мозга зоне измененного МТТ должна соответствовать область измененного CBF. Детальная оценка ишемического очага возможна при помощи анализа CBF и CBV. Необходимо подчеркнуть, что выявление зон потенциально жизнеспособной и необратимо поврежденной ткани при формировании ишемического очага с помощью ПКТ должно быть основано не только на определении мозгового кровотока (CBF), но и на оценке соотношения между кровотоком, объемом крови и длительностью прохождения крови в поврежденной области, то есть всеми регистрируемыми параметрами перфузии.

Несмотря на то, что ПКТ позволяет дать количественную оценку параметров мозгового кровотока, пороговые значения этих параметров, позволяющие точно определить обратимость повреждения ткани мозга, до настоящего времени не определены. Это связано с тем, что абсолютные значения перфузионных параметров значительно варьируют в зависимости от алгоритма проведения исследования и обработки данных, выбора артериальной и венозной функций, наличия крупных сосудов в области интереса, сердечного выброса и т.д. Вариабельность количественных показателей перфузии находится в пределах 20–25%, и их надежность еще не была доказана в крупных клинических исследованиях, поэтому полезным может оказаться сравнение полученных данных между полушариями и вычисление относительных показателей. Как правило, на этом основаны алгоритмы последующей обработки полученных при ПКТ данных, разработанные поставщиками оборудования. В дополнение к картам перфузионных параметров имеется возможность отобразить на срезе зоны с измененными относительно противоположного полушария показателями церебрального кровотока таким образом, что можно условно выделить участки необратимых изменений и потенциально жизнеспособной ткани (рис. 1, а). Однако такое разграничение не всегда оказывается справедливым и должно сочетаться с тщательным анализом перфузионных карт, данных других методов визуализации и клинических особенностей пациента. В настоящее время рекомендации по проведению системного тромболизиса у пациентов за пределами «терапевтического окна» на основании данных ПКТ не разработаны; ведется соответствующее пилотное исследование [15].

Основными проблемами, связанными с внедрением ПКТ, являются использование рентгеновского излучения и КВ, а также ограниченность зоны охвата головного мозга. В настоящее время разрабатываются сканеры с большим массивом детекторов, способные выполнять объемное сканирование с ориентировочной оценкой перфузии всего мозга. Кроме того, в связи с наличием костных артефактов ПКТ нельзя использовать для исследования ишемических очагов в задней черепной ямке. Необходима стандартизация техники получения данных, а также изучение воспроизводимости и возможности сравнения данных в зависимости от сканера и оператора. Несомненными достоинствами ПКТ являются возможность количественной оценки перфузионных показателей, высокая доступность метода, быстрота выполнения исследования и относительно низкая чувствительность к движениям пациента, что особенно важно в ургентных условиях.

Перфузионная КТ позволяет детально изучать изменения на уровне капиллярного кровотока, происходящие на различных стадиях ишемического инсульта. Так, нами были проспективно обследованы 18 пациентов (8 мужчин, 10 женщин; средний возраст – 63,2 года) с полушарным ишемическим инсультом со средним и тяжелым неврологическим дефицитом. Пациентам проводилось комплексное клиническое и инструментальное обследование, включавшее в том числе бесконтрастную КТ и ПКТ при поступлении в стационар, повторное исследование на 3–и и 10–е сутки от начала заболевания. При ПКТ на срезе с наибольшей зоной перфузионных нарушений измерялась площадь участков с измененными параметрами перфузии (рис. 2). Лечение включало стандартную реперфузионную и антиагрегантную терапию. Динамика выраженности неврологических симптомов отслеживалась при помощи шкалы инсульта Национального института здоровья США (NIHSS). Время от появления симптомов до проведения первого ПКТ–исследования составило 16,6±6,8 ч. Исходная тяжесть инсульта соответствовала 11 баллам по NIHSS (медиана; от 6 до 20 баллов). Медиана площади зоны пониженного CBV составила 1386,73 мм2, пониженного CBF – 2492,17 мм2, увеличенного MTT – 2068,16 мм2. Было зарегистрировано достоверное уменьшение выраженности неврологического дефицита к 10–м суткам заболевания до 8 баллов (p=0,002; тест Фридмена). При этом отмечалось значимое уменьшение зоны сниженного CBF (до 1443,46 мм2; p=0,008), в то время как площадь зон измененных CBV и MTT оставались без изменений (1129,89 мм2; p=0,273 и 2117,69 мм2; p=0,497, соответственно). При исходном исследовании размер зоны сниженного CBF превосходил зону нарушенного CBV (p= 0,009; тест Уилкоксона), однако в дальнейшем, на 3–и и 10–е сутки, их размеры не отличались (p=0,059 и p= 0,113, соответственно). Выявленные при ПКТ изменения демонстрируют наличие зоны обратимых нарушений кровотока в очаге ишемии в течение первых 24 ч после начала заболевания, которая соответствует зоне сниженного CBF без нарушения CBV и MTT. Регресс перфузионных нарушений в ишемическом очаге происходит за счет восстановления кровотока в этом участке, в то время как перфузионный дефицит в зоне измененных CBV и MTT остается без изменений.

Таким образом, в клинической практике перфузионная КТ позволяет с минимальными затратами не только диагностировать ишемический инсульт практически у любого пациента уже в первые часы после появления клинических симптомов, но и определить соотношение жизнеспособной ткани и необратимых изменений вещества мозга. Потенциально это позволяет сделать заключение о возможности проведения системной тромболитической терапии, не опираясь только на сведения о сроках развития заболевания и не ограничиваясь рамками «терапевтического окна» (3–4,5 ч). В качестве доступного метода количественной оценки мозгового кровотока, ПКТ является мощным исследовательским инструментом для изучения патофизиологии ишемического инсульта.