скользящие контакты что это

СКОЛЬЗЯЩИЕ КОНТАКТЫ

К скользящим контактам относятся подвижные контакты, в которых контактирующие части скользят друг по другу без отрыва. Такие контакты ставят в электрических машинах между кольцами или коллекторами и щетками; в различных приборах и электрических устройствах между коллекторами или кольцами и токосъемниками (электрические счетчики тока, следящие системы, обегающие устройства в измерительных цепях автоматических приборов, переключатели показывающих приборов).

По конструкции и назначениюскользящие электрические контакты можно разделить на три вида: ламели, коллекторы, кольца, по которым скользит второй токосъемный контакт; потенциометрические обмотки из тонкой проволоки, реохорды, которыеявляются элементом сопротивления и одновременно ламелью для упругого скользящего контакта; токосъемный контакт, чаще упругий или в виде ролика.

Факторы, влияющие на износ разрывных контактов, имеют место и при работе скользящих контактов, однако характер износа несколько иной.

Износ скользящих контактов подразделяют на механический — связан с износом от трения упругого контакта по ламели или реохорду и пластической деформацией металла в процессе работы, зависит от механических свойств металлической пары; электрический (эрозия) — связан с прохождением тока через ламели и реохорды и съемом его через упругий контакт; прецизионные скользящие контакты должны практически работать без эрозии; химический (коррозия) — связан с окислением контактной поверхности и образованием непроводящих пленок, зависит от коррозионных свойств материала в условиях нормальной и повышенной температуры (до +300 °С); усиливается от повышения влажности и наличия в атмосфере некоторых вызывающих коррозию примесей.

В процессе работы может произойти приваривание упругого контакта к реохорду или ламели. Приваривание связано с прохождением тока через реохорду или ламель и съемомего через упругий контакт. Износ скользящих контактов в основном вызывается действием содержащихся в атмосфере примесей и вследствие истирания.

В зависимости от назначения, условий эксплуатации и характера износа скользящих контактов к материалам, предназначенным для их изготовления, предъявляют следующие требования: высокая износоустойчивость в соответствующем эксплуатационном режиме за срок службы устройства или прибора; высокая коррозионная устойчивость, обеспечивающая надежность и продолжительность работы в определенных средах; малаявеличина переходного сопротивления и ‘ее стабильность в процессе работы и’длительного хранения в различных условиях внешней среды; малая термо-э. д. с. в паре с медью; технологичность (легкая обрабатываемость, возможность пайки).

Работа скользящих контактов, например контакта между щеткой и коллектором, тесно связана с трением иизносом. Чтобы не было заедания, один из контактов должен быть тверже другого, а более мягкий контакт достаточно пластичным и иметь возможно меньшую тенденцию к наклепу.

Наилучшим материалом для скользящих контактов (коллекторов и щеток) является уголь, который имеет наиболее высокое напряжение дугообразования по сравнению со всеми известными проводниковыми материалами.

Некоторые металлографитные щетки, состоящие из смеси углерода (графита) с порошком меди или серебра, по своей структуре н физической природе имеют много общего с металлокерамическими композициями для мощных разрывных контактов.

Часто щеточный контакт выполняется в виде наборной щетки, состоящей из нескольких упругих пластин. Щетка укреплена на рычаге и прижимается к контактной ламели пружиной. Упругие пластины изготовляются обычно из оловянно-цинковой или оловянно-фосфористой бронз, а контактные ламели — из твердой латуни или бронза.

Особый интерес для использования в качестве скользящих контактов представляют проводниковыебронзы:

для коллекторов применяют кадмиевую медь, а для контактных колец — бериллиевую бронзу и сплав купаллой (0,3—1,0 % Сг, 0,1 % Ag, остальное — медь). Бериллиевые и кадмиевые бронзы применяют для скользящих контактов с особенно большим числом включений и выключений.

При выборе сплавов для скользящих контактов с малой истираемостыо необходимо руководствоваться определенным соотношением твердостей материала ламели и материала упругого токосъемного контакта. Твердость упругого контакта должна превосходить твердость ламели на 15—30 единиц по Виккерсу. Это соотношение определяется тем, что поверхность упругого контакта совершает значительно большую работу против сил трения, чем каждая точка на рабочей дорожке ламели или потенциометра.

Сплавы с преобладающим содержанием палладия и платины не подвержены окислению при нагреве до 300°С и воздействия среды с влажностью 98 % при 20 и 40 °С. При этих условиях переходное сопротивление сплавов остается небольшим по величине и постоянным по времени.

Чистое серебро и его сплавы с 20 % Pd (марки ПдС-80), 2 % Ni и 20 % Си (марки «Аргадур»), а также сплава золота с 40 и 60 % Ag в условиях среды с повышенной влажностью (до 98 %) образуют на поверхности пленки, которые значительно повышают переходное сопротивление контакта. При нормальной влажности повышение температуры этих сплавов серебра не вызывает увеличения переходного сопротивления. Сплавы золота с никелем имеют устойчивое переходное сопротивление при воздействии среды с влажностью 98 %, но при повышении температуры до 300 °С образуют на поверхности пленку, которая в несколько раз увеличивает переходное сопротивление в месте контакта.

В условиях повышенной влажности и нагрева сплавы из неблагородных металлов непригодны для скользящих контактов, так как не обеспечивают надежного контактирования. При малых контактных нагрузках и коммутировании малых токов условия работы контактов очень сложны, и им удовлетворяют только сплавы на основе платины, палладия и золота.

Для токов ниже 500 мкА следует применять сплавы с небольшими добавками неблагородных металлов (5—8%). Для прецизионных контактных сплавов с повышенными требованиями по надежности в этих же пределах ограничивается легирующая добавка серебра. Для контактов, коммутирующих токи до 20 мкА, могут быть использованы сплавы платины с добавками иридия, меди и никеля, а также сплавы палладия с 10 и 18 % Ir.

При выборе материалов для контактов надо иметь в виду, что для обеспечения условий нормальной работы скользящих контактов совершенно недостаточно иметь набор контактных материалов с параметрами статических переходных сопротивлений. Необходимы изучение условий работы контактов, выбор конструкции контактного узла и контактных материалов по динамическим характеристикам и разработка технологии сборки узла и подготовки его поверхностей.

Дата добавления: 2017-06-13 ; просмотров: 5538 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Электрические контакты: принцип работы, типы, защита контактов

Разновидности контактов

Известны 3 разновидности контактов: неразъемный контакт (соединение двух шин болтом), скользящий (с помощью реостата) и коммутирующий.

По форме контакты бывают

Электрические контакты также бывают подвижные и неподвижные.

В процессе работы неподвижных контактов, токоведущие надежно и плотно соединенные между собой элементы не перемещаются друг относительно друга.

Чтобы создать замкнутую электрическую цепь, нужно произвести несколько контактов.

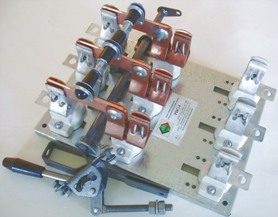

Одним из примеров подвижного контакта является устройство рычажного контакта, рассчитанное на средние и большие токи, в котором в качестве материала применяется медь.

Также к подвижным контактам можно отнести герметизированные магнитоуправляемые контакты или герконы, простейший пример которых представляет собой запаянную стеклянную колбу миниатюрного размера, с двумя плоскими впаянными контактными пружинами, состоящими из мягкой магнитной стали.

Если эти герметизированные магнитоуправляемые контакты (герконы) поместить в созданное обмоткой или постоянным магнитом магнитное поле, то их пружины будут намагничиваться и затем притягиваться друг к другу.

В это время происходит замыкание контактов и, как следствие, может замкнуться электрическая цепь. Контакты из-за силы упругости пружин разомкнутся только после полного исчезновения магнитного поля. Поверхности пружин на контактах покрываются тонким слоем драгоценного металла, имеющего малое удельное электрическое сопротивление (платина, золото, серебро).

С помощью герконов можно производить коммутации в электрических цепях при малых значениях тока от 0,5 до 1А. Колбу геркона вакуумируют или заполняют инертным газом.

Элементы геркона имеют малую массу и высокое быстродействие контактов от 0,5 до 1,0 мс.

Износоустойчивость — это самое важное из свойство герконов. У некоторых видов герконов количество переключений может достичь до двух тысяч в секунду, а срабатываний до сотен миллионов.

Герсиконы — это герметические магнитоуправляемые силовые контакты, являющиеся разновидностью герконов, которые позволяют произвести коммутации в электрических цепях при значениях тока 60А, 100А или 180А и при напряжении 220 440В.

Интересное видео о физике электрических контактов смотрите ниже:

Электрическое сопротивление контактов

Работу контактов определяет переходное электрическое сопротивление, которое зависит от площади контактирования. Чтобы уменьшить переходное сопротивление контактов, необходимо увеличить силу прижатия контактов.

В зависимости от силы переходного сопротивления, ток в цепи, вызывает нагрев контактов, который, в свою очередь, способствует увеличению переходного сопротивления и приводит к еще большему нагреву.

Таким образом достигается допустимый максимум рабочей температуры, находящийся в пределах от 100 до 120°С. По мере увеличения значения номинального тока коммутирующего аппарата, контактное переходное сопротивление должно уменьшаться с помощью повышения контактного нажатия, при этом обязательно необходимо увеличить поверхность охлаждения.

Состав материала из которого изготавливают токоведущие элементы контактов содержит материалы с минимальным удельным электрическим сопротивлением — серебро, медь или металлокерамические композиции.

Искрение на контактах и электрическая дуга

При значительных напряжениях и токах во время размыкания электрической цепи, между расходящимися контактами, образуется электрический разряд. В это же время, в площадке контактирования, при расхождении контактов происходит резкий рост переходного сопротивления и разогрев контактов до их расплавления и образования контактного перешейка из расплавленного металла.

В результате высокой температуры, контакты могут разогреваться и рваться, при этом металл контактов испаряется, а между контактами образуется ионизирующий проводящий воздушный промежуток, в котором под воздействием высокого напряжения, возникает электрическая дуга, которая снижает быстродействие коммутационного аппарата и способствует дальнейшему разрушению контактов.

Чтобы прекратить появление дуги, нужно увеличить сопротивление в цепи с помощью увеличения расстояния между контактами, или применить специальные меры для ее погашения.

Разрывная или коммутируемая мощность контактов — это произведение предельных значений тока и напряжения в цепи, при которых на минимальном расстоянии, между контактами электрическая дуга не образуется.

Электрическая дуга гаснет, когда в цепях переменного тока мгновенное значение тока достигнет нуля и может вновь появиться, если напряжение на контактах будет расти быстрее, чем произойдет восстановление электрической прочности промежутка между контактами.

В любом случае, в цепи переменного тока дуга неустойчива, а разрывная мощность контактов выше в несколько раз, чем в цепи постоянного тока.

В маломощных электрических аппаратах электрическая дуга на контактах появляется редко, но очень часто происходит опасное для чувствительных аппаратов искрение или пробой изоляционного промежутка. Пробой образуется в слаботочных цепях во время быстрого размыкания контактов и может привести к ложным отключениям и значительно сокращает срок службы контактов. С целью уменьшения искрения, применяются устройства искрогашения.

Ещё одно интересное видео об электрических контактах:

Устройства искро- и дугогашения

Самый эффективный способ для гашения электрической дуги — это ее охлаждение с помощью соприкосновения с изоляционными стенками специальных камер, которые отбирают теплоту дуги или за счет ее перемещения в воздухе.

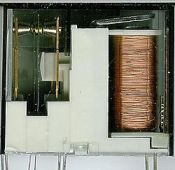

В современных аппаратах широкое распространение получили дугогасительные камеры с узкой щелью и магнитным дутьем.

Дугу можно рассматривать как проводник с током; если его поместить в магнитное поле, то возникнет сила, которая вызовет перемещение дуги. При своем движении дуга обдувается воздухом; попадая в узкую щель между двумя изоляционными пластинами, она деформируется и вследствие повышения давления в щели камеры гаснет (рис. 2.4).

Щелевая камера образована двумя стенками 1, выполненными из изоляционного материала. Зазор между стенками очень мал. Катушка 4, включенная последовательно с главными контактами 5, возбуждает магнитный поток Ф, который направляется ферромагнитными наконечниками 2 в пространство между контактами. В результате взаимодействия дуги и магнитного поля появляется сила F, вытесняющая дугу к пластинам 7.

Эта конструкция дугогасительной камеры применяется и на переменном токе, так как с изменением направления тока изменяется направление потока Ф, а направление силы F остается неизменным.

Для уменьшения искрения на маломощных контактах постоянного тока применяют включение диода параллельно нагрузочному устройству (рис. 2.5). При этом цепь после коммутации (после отключения источника) замыкается через диод, таким образом уменьшается энергия искрообразовния.

Контакты в электроустановках и электрических аппаратах

Электрический контакт — соединение проводников, позволяющее проводить электрический ток. Проводники тока, образующие контакт, называются контактными телами или контактами положительными и отрицательными в зависимости от того, с каким полюсом источника тока они соединены.

Слово «контакт» означает «соприкосновение», «касание». В электрической системе, объединяющей различные аппараты, машины, линии и т. д., для их соединения используется огромное число контактов. От качества контактных соединений в значительной степени зависит надежность работы оборудования и системы.

Классификация электрических контактов

Электрические контакты бывают неподвижные и подвижные. Неподвижные контакты — разного рода разъемные и неразъемные, предназначены для длительного соединения проводников. Разъемные контакты осуществляются зажимами, болтами, винтами и т. п., неразъемные — пайкой, сваркой или клепкой. Подвижные контакты делятся на разрывные (контакты реле, кнопок, выключателей, контакторов и т. п.) и скользящие (контакты между коллектором и щетками, контакты коммутаторов, потенциометров и т. п.).

Простейший вид электрического контакта — контактная пара. Сложным видом контакта является, например, контакт, образующий двойное параллельное замыкание цепи или двойное последовательное замыкание (последний называется мостиковым). Контакт, переключающий цепь при срабатывании аппарата, называется переключающим. Переключающий контакт, разрывающий цепь в момент переключения, называется перекидным, а не разрывающий цепь в момент переключения — переходным.

В зависимости от формы электрические контакты делятся на:

точечные (острие — плоскость, сфера — плоскость, сфера — сфера), которые обычно используются в чувствительных приборах и реле, коммутирующих незначительные нагрузки;

линейные — имеют место при соприкосновении контактов в виде цилиндрических тел и при щеточных контактах;

плоскостные — в сильноточной коммутационной аппаратуре.

Контакты крепятся обычно на плоских пружинах, т. н. контактных (из нейзильбера, фосфористых и бериллиевых бронз и, реже, стали), к которым предъявляются высокие требования с точки зрения постоянства их механических качеств в течение всего срока службы аппарата, исчисляемого часто десятками и более млн. циклов. Выполненный в виде отдельного блока набор пружин, которые переключаются одновременно, образует контактную группу (или пакет).

Особенности работы электрических контактных соединений

Соприкосновение контактов происходит не по всей поверхности, а лишь в отдельных точках вследствие шероховатостей на поверхности контакта при любой точности ее обработки. Практически независимо от вида контактов соприкосновение контактных элементов всегда происходит по небольшим площадкам.

Объясняется это тем, что поверхность контактных элементов не может быть идеально ровной. Поэтому практически при сближении контактных поверхностей сначала в соприкосновение приходят несколько выступающих вершин (точек), а затем но мере увеличения давления происходит деформация материала контактов и эти точки превращаются в небольшие площадки.

Линии электрического тока, проходя от одного контакта к другому, стягиваются к этим точкам соприкосновения. Поэтому контакт вносит в коммутируемую им цепь некоторое дополнительное контактное сопротивление Rк.

Если поверхность контакта покрыта пленкой, то R к увеличивается. Однако очень тонкие пленки (до 50 А) не оказывают влияния на сопротивление контакта вследствие туннельного эффекта. Более толстые пленки могут разрушаться под влиянием контактного усилия или приложенного напряжения.

Электрический пробой пленок на контакте называется фриттингом. Если пленки не разрушены, то R к в основном определяется сопротивлением пленок. Сразу после зачистки контакта, а также при достаточных контактном усилии и напряжении в цепи контакта его сопротивление определяется главным образом сопротивлением областей стягивания.

Для уменьшения нагрева можно увеличить массу металла контактов и их охлаждаемую поверхность, что усилит теплоотвод. Чтобы снизить переходное сопротивление, необходимо повысить контактное давление, выбрать соответствующий материал и тип контактов.

Например, размыкаемые контакты, предназначенные для работы на открытом воздухе, рекомендуется изготавливать из материалов, слабо поддающихся окислению, или покрывать их поверхность антикоррозийным слоем. К таким материалам относится, в частности, серебро, которым можно покрыть контактные поверхности.

Медные неразмыкаемые контакты можно лудить (луженая поверхность труднее поддается окислению). Для тех же целей используют покрытие контактных поверхностей смазкой, например, вазелином. Хорошо предохраняются от коррозии без других специальных мер контакты, погруженные в масло. Это используется в масляных выключателях.

Работа любого электрического состоит из 4 этапов — разомкнутое состояние, замыкание, замкнутое состояние и размыкание, каждый из которых оказывает влияние на надежность контактирования.

В разомкнутом состоянии на электрический контакт воздействует внешняя среда и в результате на их поверхности образуются пленки.

В замкнутом состоянии, когда контакты прижаты друг к другу и через них проходит ток, они разогреваются и деформируются; при некоторых условиях, если контакты перегреются, может наступить сваривание.

При замыкании и размыкании контактов происходят мостиковые или разрядные явления, сопровождающиеся испарением и переносом металла контакт., изменяющим его поверхность. Кроме того, возможен механический износ контактов в результате ударов и скольжения друг по другу.

По мере сближения контактов на очень малых расстояниях, даже при сравнит, небольших напряжениях источника питания, градиент поля становится настолько большим, что электрическая прочность промежутка нарушается и наступает пробой. Если же на поверхности контактов имеются посторонние частицы, в особенности содержащие углерод, то при их соприкосновении происходит испарение и создаются условия для разряда.

Размыкание является обычно самым тяжелым этапом работы электрического контакта В зависимости от параметров цепи (R, L и С) и величины приложенного напряжения при размыкании возникают явления, вызывающие износ контактов. Если напряжение цепи больше напряжения U пл, при котором металл контактов плавится, то, т. к. при их расхождении уменьшается контактное усилие и, следовательно, площадь соприкосновения, будут расти сопротивление и температура.

Когда температуpa превысит точку плавления металла, между контактными поверхностями возникнет расплавленный металлический мостик, который постепенно растягивается и затем в наиболее горячем месте разрывается. Высокая температуpa при разрыве мостика облегчает возникновение разряда.

Такое соединение обладает одновременно хорошей электропроводностью вследствие использования меди или серебра и высокой температурой плавления благодаря использованию вольфрама или молибдена.

Рабочие контакты выполняют из материала с высокой электропроводностью, а дугогасительные контакты — из тугоплавкого материала. В нормальном режиме, когда контакты замкнуты, основная часть тока протекает через рабочие контакты.

При включении цепи сначала замыкаются дугогасительные контакты, а затем уже рабочие. Таким образом, рабочие контакты фактически полного разрыва или замыкания цепи не осуществляют. Это исключает опасность их оплавления и сваривания.

Для устранения возможности самопроизвольного размыкания контактов от электродинамических усилий при протекании токов короткого замыкания контактные системы конструируют так, чтобы электродинамические усилия при этих условиях обеспечивали дополнительное контактное давление, а для предотвращения возможного оплавления и сваривания контактов в момент включения цепи на короткое замыкание — ускоренное включение.

Подвижные размыкаемые контакты не должны также разрушаться под действием высокой температуры электрической дуги, которая образуется при их размыкании, и надежно замыкаться без приваривания и оплавления при включении на короткое замыкание. Рассмотренные выше меры способствуют также выполнению и этих требований.

Особенно хорошо сопротивляются разрушающему действию электрической дуги контакты из металлокерамики, которая представляет собой смесь измельченных порошков меди с вольфрамом или с молибденом и серебра с вольфрамом.

Такое соединение обладает одновременно хорошей электропроводностью вследствие использования меди или серебра и высокой температурой плавления благодаря использованию вольфрама или молибдена.

Основные конструкции контактов в электроустановках и электрических аппаратах

Конструкция неподвижных (жестких) неразмыкаемых контактных соединений должна обеспечивать надежное прижатие контактных поверхностей и минимальное переходное сопротивление. Шины лучше соединять несколькими болтами меньшего диаметра, чем одним большим, так как при этом обеспечивается большее число точек соприкосновения. При стягивании шин накладками переходное сопротивление ниже, чем при использовании сквозных болтов, когда в шинах требуется сверлить отверстия. Высокое качество контактного соединения дает сварка шин.

Для получения линейного контакта на полосах ножа штампуют полуцилиндрические выступы, а для увеличения нажатия полосы сжимаются стальной пружинящей скобой. Контакты рубящего типа используют чаще всего в рубильниках и разъединителях.

Контактная часть пальцевого самоустанавливающегося контакта выполнена в виде пальцев, у пластинчатого — в виде пластин, у торцового — в виде плоского наконечника, у розеточного — в виде ламелей (сегментов), у щеточного — в виде щеток, набранных из упругих, тонких медных или бронзовых пластин.

Указанные контактные части (детали) в ряде конструкций могут изменять в ограниченных пределах свое положение относительно неподвижных контактов. Для их надежного электрического соединения предусматриваются гибкие токоведущие связи.

Упругость размыкающих контактов и необходимая сила давления достигаются обычно при помощи пластинчатых или спиральных пружин.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети: