склонность детей первого года жизни к срыгиваниям объясняется тем что

Частое срыгивание

Срыгивание является самопроизвольным забросом желудочного содержимого в пищевод и ротовую полость. Данное состояние нередко встречается у грудных детей и часто является поводом для беспокойства родителей. Частота синдрома срыгиваний у детей первого года жизни составляет 18-50%: до 4-х месяцев – 67%, до 6-ти месяцев 24%, до 1 года 5%. В большинстве случаев срыгивание является «доброкачественным» и исчезает самостоятельно после 12-18 месяцев. При этом «доброкачественное» или физиологическое срыгивание характеризует:

возраст ребенка до 12 месяцев;

срыгивание 2 или более раз в день в течение 3-х и более недель;

достаточная прибавка массы тела;

У ребенка отсутствуют признаки нарушения обмена веществ, заболевания желудочно-кишечного тракта или центральной нервной системы. Ребенок не испытывает затруднений при глотании или кормлении, отсутствует вынужденное положение тела.

Нельзя путать срыгивание со рвотой. При срыгивании у ребенка не напрягаются мышцы живота. При рвоте, напротив, происходит напряжение мышц и выброс пищи протекает напором не только через рот, но и через нос. В некоторых случаях может возникнуть общее беспокойство, бледность, похолодание конечностей. Часто при рвоте повышается температура, появляется жидкий стул, что является признаком инфекционного заболевания. Рвотные массы могут содержать неизмененное молоко, примесь слизи, крови либо желчи.

Чем объясняется физиологическое срыгивание

С чем связана склонность малышей к срыгиванию? Данное явление объясняется особенностью строения желудочно-кишечного тракта маленьких детей. В возрасте до года пищевод короче и шире, слабо выражены физиологические сужения. Желудок расположен горизонтально, емкость его невелика, а мышцы, замыкающие вход в желудок и препятствующие обратному забросу содержимого в пищевод, плохо развиты. По мере того как ребенок начинает ходить, ось желудка становится более вертикальной. Емкость желудка увеличивается к году с 30-35 мл до 250-300мл. Созревает секреторный аппарат, улучшается работа замыкательных мышц (сфинктеров), что и приводит к постепенному уменьшению частоты и исчезновению срыгивания. Перечисленные особенности объясняют предрасположенность маленьких детей к срыгиванию и даже неизбежность данного состояния. Однако существуют меры, способствующие снижению частоты срыгиваний.

К факторам, способствующим физиологическому срыгиванию, относится:

Перекармливание. Перекормом начинают страдать, как правило, активно сосущие младенцы, при обильном выделении молока, а также при переходе на искусственное либо смешанное вскармливание при неправильном расчете необходимого количества молочной смесь. Срыгивание появляется сразу же либо спустя некоторое время после кормления в количестве 5-10 мл. Молоко может вытекать в неизмененном или створоженном виде.

Кишечные колики либо запоры. Эти состояния приводят к повышению давления в брюшной полости и нарушению движения пищи по желудочно-кишечному тракту, провоцируя срыгивание.

Пока ребенку не исполнится четыре месяца, нормой считается срыгивание до двух чайных ложек молока после кормления либо одно срыгивание на протяжении суток более трех ложек. Проверить объем срыгивания можно следующим способом: возьмите пеленку, вылейте на ее поверхность одну чайную ложку воды, а затем сравните данное пятно с пятном, образовавшимся после очередного срыгивания.

Патологические срыгивания могут происходить из-за:

хирургических заболеваний и пороков пищеварительной системы;

патологии ЦНС, травмы шейного отдела позвоночника в родах;

пищевой непереносимости, лактазной недостаточности;

повышенния внутричерепного давления.

Таким срыгиваниям свойственна интенсивность, систематичность, ребенок срыгивает большой объем молока. Одновременно отмечается нарушение общего состояния малыша – ребенок плаксив, теряет либо не набирает массу, не может съедать необходимое для его возраста количество пищи. В подобной ситуации следует провести осмотр у педиатра, гастроэнтеролога, хирурга, аллерголога, невролога. Также требует обследования и исключения аномалий строения верхних отделов желудочно-кишечного тракта сохранение срыгиваний более 1 года.

Шкала, позволяющая оценивать интенсивность срыгивания:

Менее 5 срыгиваний в сутки объемом не более 3 мл – 1 балл.

Более 5 срыгиваний в сутки объемом более 3 мл – 2 балла.

Более 5 срыгиваний в сутки объемом до половины количества смеси или грудного молока не чаще, чем в половине кормлений – 3 балла.

Срыгивания небольшого количества молока в течение 30 и более минут после каждого кормления – 4 балла.

Срыгивания от половины до полного объема смеси или грудного молока не менее, чем в половине кормлений – 5 баллов.

Срыгивания интенсивностью 3 и более баллов требуют обращения ко врачу.

Профилактические меры против срыгивания у детей

К профилактике срыгивания у детей относятся следующие меры:

Постуральная терапия: при кормлении необходимо держать ребенка под углом 45°, контролируйте, чтобы он полностью захватывал сосок с околососковым кружком; после кормления держите ребенка в вертикальном положении («столбиком») в течение 20 минут – для отхождения проглоченного воздуха. Благодаря этому, попавший в желудок воздух сможет выйти наружу. Если ничего не произошло, то положите малыша и спустя минуту либо две снова поднимите его вертикально.

Позаботьтесь о том, чтобы отверстие в бутылочке не было слишком большим, а соска была заполнена молоком. Поэкспериментируйте с сосками – возможно, другая окажется лучше. Молоко должно выходить каплями, а не струйкой.

Перед тем, как начать кормить малыша, выкладывайте его животом вниз на твердое основание.

После кормления постарайтесь свести к минимуму физическую активность малыша, не тормошите его без необходимости, а переодевайте исключительно в том случае, если есть крайняя необходимость.

Не допускайте сдавливания пеленками либо одеждой области живота у ребенка.

Если аппетит у малыша хороший, то лучше кормить его часто, но небольшими порциями, в противном случае, из-за большого объема пищи возможно переполнение желудка, а это, как следствие, ведет к срыгиванию лишней пищи.

Поверхность в постели, на которой лежит малыш, должна приподниматься на 10 см у изголовья.

Кроме того, возможно использование специальных «загустителей» молока или антирефлюсных смесей, подобрать которые поможет врач.

В том случае, когда срыгивания начинают учащаться либо становятся обильными, либо впервые начались после полугода жизни малыша, либо не идут на спад к полутора-двум годам жизни, ребенка необходимо проконсультировать у педиатра. С большой вероятностью понадобится дополнительная помощь гастроэнтеролога.

В нашем Семейном Медицинском Центре вы всегда можете найти высокопрофессиональную помощь.

Педиатрическое отделение №2 (грудного возраста)

СИНДРОМ СРЫГИВАНИЯ И РВОТЫ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА.

СРЫГИВАНИЯ – выделение небольшого количества съеденного молока сразу после кормления или в интервалах между ними. Срыгивания отличаются от рвоты тем, что при этом съеденная пища выделяется без усилий, без выраженных сокращений мускулатуры брюшной стенки. Общее состояние ребенка не нарушается, выброс желудочного содержимого менее энергичен, ребенок как бы «сливает» молоко изо рта сразу или через небольшой промежуток после кормления. Срыгивания не сопровождаются вегетативными симптомами, не отражаются на поведении, аппетите, настроении ребенка.

Склонность к срыгиваниям – одна из характерных черт новорожденных и детей первых месяцев жизни. Это обусловлено определенными особенностями строения верхних отделов пищеварительного тракта в этом возрасте. Слабость кардиального сфинктера при хорошо развитом пилорическом, горизонтальное расположение желудка и форма его в виде «мешка», высокое давление в брюшной полости, наконец – горизонтальное положение самого ребенка и большой обьем питания, который он начинает получать уже к двухнедельному возрасту (1/5 от массы тела в сутки), предраспологают к возникновению срыгиваний у вполне здоровых новорожденных и детей первых месяцев жизни. Появлению срыгиваний способствуют резкая перемена положения детей вскоре после кормления, укачивание, тугое пеленание, крик, неосторожная пальпация живота и наиболее часто этому способствует две причины: 1) перекорм, 2) аэрофагия.

Перекорм возможен у активно сосущих детей при достаточном количестве молока. Срыгивания возникают при этом непосредственно или вскоре после кормления нествороженным или частично створоженным молоком, в небольшом объеме. Общее состояние, поведение ребенка никак не страдает, он хорошо прибавляет в массе. При взвешивании ребенка до и после кормления выясняют, что он высосал из груди гораздо большее количество молока, чем ему положено пол норме.

При перекорме рекомендуется несколько уменьшить время кормления ребенка грудью и сначала сцедить часть молока, которое легче отсасывается, но менее богато пищевыми ингредиентами, чем последующее.

Аэрофагия, то есть заглатывание большого количества воздуха в момент кормления, бывает у гипервозбудимых, жадно сосущих детей со 2-3 недели жизни при отсутствии или малом количестве молока в молочной железе или бутылочке, когда ребенок не захватывает околососковую ареолу, при большом отверстии в соске, горизонтальном положении бутылочки при искусственном вскармливании, когда соска не полностью заполнена молоком, при общей мышечной гипотонии, обусловленной незрелостью организма. Дети с аэрофагией нередко бывают беспокойны после кормления, у них отмечается выбухание в эпигастральной области. Спустя 5-10 минут после кормления наблюдается срыгивание неизмененным молоком с громким звуком отходящего воздуха. При аэрофагии важной задачей является нормализация техники вскармливания. После кормления необходимо подержать ребенка вертикально в течение 15-20 минут, что способствует отхождению заглоченного во время кормления воздуха. Укладывать таких детей рекомендуется с возвышенным головным концом.

Срыгивания, не связанные с приемом пищи, нередко являются симптомами заболевания и у больных детей срыгивания переходят в рвоту или наблюдается их сочетание.

РВОТА – непроизвольное и стремительное выбрасывание содержимого пищеварительного тракта, в основном желудка, через рот (иногда и через нос), заканчивающиеся чаще своеобразным низким звуком, издаваемым ребенком на вдохе (он как бы давится), после которого наступает плач. Рвота часто является защитной реакцией пищеварительной системы на попадание или образование токсических или других вредных веществ, она может проявляться беспокойством, отказом от еды, бледностью, тахикардией.

— первичные : когда патология, как причина находится в желудочно- кишечном тракте:

— вторичные – когда причина находится вне пищеварительного тракта или

симптоматические, выделяют 3 основные группы причин:

Рвота у детей первых месяцев жизни является грозным признаком нарушенного состояния, если она становится частой, обильной, сопровождается потерей массы тела и повышением температуры, симптомами обезвоживания, нарастанием сонливости и отказа от еды, вздутием живота, большую тревогу должна вызывать рвота с примесью крови, желчи и каловых масс. Рвота, если она не случайна, почти всегда свидетельствует о серьезном ухудшении состояния ребенка и указывает на необходимость срочного уточнения ее причины и проведения дифференциальной диагностики. Рвота и срыгивания могут быть одним из важных симптомов при многих заболеваний, поэтому требует госпитализации ребенка.

Зав. 2 педиатрическим отделением грудного возраста ПОРЯДИНА Н.К.

Склонность детей первого года жизни к срыгиваниям объясняется тем что

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет, Санкт-Петербург

Рвоты и срыгивания – одна из наиболее частых проблем первых месяцев жизни ребенка. В основе этого синдрома могут быть разные состояния – как функциональные, так и органические. Они различаются по механизму и требуют разных лечебных подходов.

Определение и механизмы развития

Рвота – непроизвольное и стремительное выбрасывание содержимого желудка в результате активного сокращения брюшных мышц и диафрагмы. Рвота представляет собой сложный рефлекторный акт, который осуществляется с участием рвотного центра. Этот центр локализуется в продолговатом мозге в области ретикулярной формации. Вблизи него расположены дыхательный, сосудодвигательный, кашлевой и другие вегетативные центры, тесно связанные не только анатомически, но и функционально. Вследствие этого рвота может сопровождаться реакциями, обусловленными раздражением указанных центров: изменением дыхания, циркуляторными расстройствами, саливацией. Рядом с рвотным центром снаружи от гематоэнцефалического барьера находится пусковая хеморецептивная зона. Возбуждение рвотного центра происходит при повышении внутричерепного давления, под воздействием импульсов со стороны лабиринта, при раздражении рефлексогенных зон (глотка, коронарные сосуды, брюшина, мезентериальные сосуды, желчные протоки). Повышение давления в желудке, различных отделах тонкой и толстой кишки также может вызывать рвоту. Пусковая хеморецептивная зона реагирует непосредственно на воздействие химических веществ (лекарств, токсинов), импульсы оттуда передаются рвотному центру. Иногда рвотные импульсы сочетаются с болевыми, очень сильная боль любого генеза может вызывать рвоту.

Афферентные импульсы достигают рвотного центра через блуждающий и симпатический нервы, эфферентные идут по V, IX, X парам черепно-мозговых нервов к небу, глотке, гортани, пищеводу, желудку, диафрагме, а через спинной мозг – к поперечно-полосатой мускулатуре грудной клетки и брюшной стенки. Нейромедиаторами рвотных реакций являются дофамин и энкефалины.

Рвоте может предшествовать тошнота, сопровождающаяся вегетососудистыми реакциями. У детей первых месяцев жизни она может проявляться беспокойством, отказом от еды, высовыванием кончика языка, выталкиванием соски, бледностью, тахикардией.

Срыгивания отличаются от рвоты тем, что при них съеденная пища выделяется без усилий, без выраженных сокращений мускулатуры брюшной стенки. Общее состояние ребенка не нарушается, выброс желудочного содержимого менее энергичен, ребенок как бы «сливает» молоко изо рта сразу или через небольшой промежуток времени после кормления. Срыгивания не сопровождаются вегетативными симптомами, не отражаются на поведении, аппетите, настроении ребенка.

Склонность к срыгиваниям – одна из характерных черт новорожденных и детей первых месяцев жизни. Это обусловлено определенными особенностями строения верхних отделов пищеварительного тракта в этом возрасте. Нижний пищеводный сфинктер (НПС) представляет собой скорее физиологическое, чем анатомическое, образование и характеризуется зоной повышенного давления, распространяющейся от желудка на 1–2 см выше диафрагмы. В формировании запирательного механизма НПС участвует ряд компонентов: мышечный, диафрагмальный, сосудистый, клапан Губарева, угол Гиса. Относительно давления НПС у новорожденных в литературе имеются противоречивые данные: при манометрии оказалось, что давление НПС уже после рождения составляет 20–21 мм рт. ст., что лишь немногим ниже, чем у взрослых, однако пищеводно-желудочный переход у новорожденных расположен на уровне ножек диафрагмы, замыкание кардии обеспечивается клапанным аппаратом Губарева, основную роль играет угол Гиса. У здоровых детей грудного возраста угол Гиса меньше или равен 90°. Увеличение его более 90° приводит к нарушению замыкания кардии и обусловливает недостаточность желудочно-пищеводного перехода. На величину угла Гиса влияют уровень газового пузыря в желудке, форма и положение желудка, расположение внутренних органов.

Моторика пищевода определяется балансом между ингибирующей NO-ергической и стимулирующей холинергической иннервацией. Недостаточность НПС у новорожденных может быть следствием незрелости интрамуральных ганглиев (особенно у недоношенных) и нарушениями иннервации в результате травматически-гипоксического поражения головного и спинного мозга. Имеет значение дисбаланс гастроинтестинальных гормонов (гастрина, секретина, холецистокинина, мотилина, вазоактивного интестинального пептида), а также повышение внутрибрюшного и внутрижелудочного давления при ряде заболеваний. При несмыкании НПС нарушается желудочно-пищеводный барьер, что приводит к гастроэзофагеальному рефлюксу (ГЭР).

В основе функциональных срыгиваний у детей первых месяцев жизни могут лежать [1]:

В большинстве случаев эти механизмы сочетаются и являются результатом незрелости как нейровегетативной, так и интрамуральной и гормональной систем регуляции моторной функции. По мере созревания этих систем функциональные рвоты и срыгивания самопроизвольно проходят, обычно в течение первого полугодия жизни.

С другой стороны, срыгивания могут быть проявлением органических заболеваний, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

В физиологических условиях рН в пищеводе нейтральный или слабощелочной (6,5–7,5), при попадании в пищевод кислого содержимого желудка рН снижается, критическим считается снижение рН в пищеводе ниже 4, т.к. при этом из пепсиногена-1 образуется пепсин, наиболее агрессивный фермент желудочного сока. Однако у новорожденных рН в желудке обычно составляет 5,5–6,0, поэтому даже при наличии ГЭР рН в пищеводе может оставаться на субнормальных значениях. Тем не менее с учетом преимущественной выработки в этом возрасте пепсиногена-2 агрессивное воздействие на слизистую оболочку пищевода может осуществляться даже при слабокислых значениях рН рефлюктата.

Различают физиологический и патологический ГЭР. Физиологический ГЭР возникает вследствие наблюдаемых и в норме спонтанных расслаблений (СР), повышения давления в желудке после еды, имеет небольшую продолжительность и не сопровождается клиническими симптомами. Спонтанные расслабления НПС в норме возникают с частотой 5–6 эпизодов в час, в это время НПС расслабляется полностью, давление в нем сравнивается с таковым в желудке, продолжительность расслаблений составляет 5–35 секунд. После еды частота и продолжительность спонтанных расслаблений могут возрастать, но при этом из желудка в пищевод забрасывается молоко, имеющее нейтральную рН, что не вызывает раздражения пищевода и может рассматриваться как допустимый физиологический ГЭР [3].Патологический ГЭР служит причиной ГЭРБ и сопровождается клиническими симптомами.

Причиной его являются снижение базального давления в зоне НПС, более частые и длительные эпизоды спонтанных расслаблений, повышение давления в желудке вследствие нарушения постпрандиальной аккомодации и замедления эвакуации. При воспалительных изменениях слизистой оболочки пищевода снижаются амплитуда его сокращений и клиренс. Тем самым создаются условия для более длительного контакта желудочного содержимого со слизистой оболочкой пищевода. Степень поражения последней тем сильнее, чем больше продолжительность и частота ГЭР, выше агрессивные свойства рефлюктата (соляная кислота, пепсин, желчь) и меньше защитные механизмы (саливация, слизистый барьер, регенерация эпителия, кровоснабжение).

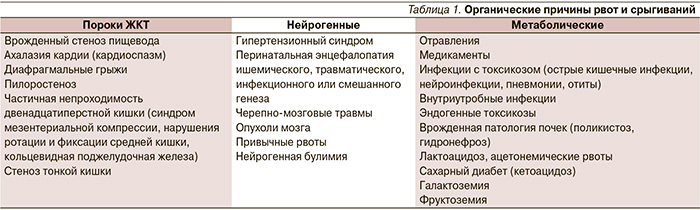

В целом срыгивания и рвоты могут быть одним из важных симптомов многих органических заболеваний (табл. 1).

По этому принципу рвоты и срыгивания можно разделить на две группы:

Клиника и диагностика

С клинической точки зрения важно подразделение желудочно-кишечных форм срыгивний и рвот на: 1) функциональные и 2) органические. Последние в раннем возрасте сводятся к порокам развития ЖКТ.

К функциональным срыгиваниям следует относить состояния, при которых нарушения моторной функции, лежащие в основе регургитации, не связаны с органическим препятствием для прохождения пищи.

Срыгивания чаще одного раза в день наблюдаются у 67 % здоровых детей до 4-месячного возраста. Многие родители считают срыгивания проявлением патологии, 24 % обращаются по этому поводу к врачу в первые 6 месяцев жизни ребенка. Однако у большинства здоровых детей они самопроизвольно проходят в течение первого года жизни, сохраняясь лишь у 5 % детей 10–12 месяцев. Поэтому в случаях нормального развития ребенка в целом, отсутствия каких-либо других патологических симптомов срыгивания могут расцениваться как функциональные.

В соответствии с Римскими критериями III [2] диагноз функциональных срыгиваний может быть установлен ребенку от 3 недель до 12 месяцев, здорового в других отношениях, при наличии следующих признаков:

Срыгивания отмечаются ≥ 2 раз в день на протяжении ≥ 3 недель.

Отсутствие отрыжки, рвоты с кровью, аспирации, апноэ, задержки развития, трудностей при проглатывании пищи и вскармливании, необычных поз.

В случаях соответствия этим критериям диагноз функциональных срыгиваний устанавливают без дополнительного обследования.

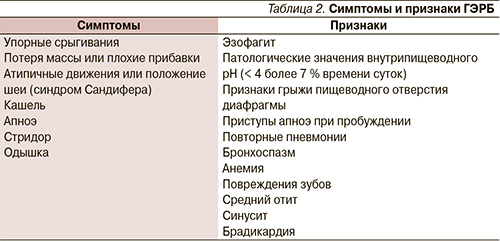

ГЭРБ проявляется тремя группами клинических симптомов и признаков [4]: 1) срыгивания и расстройства питания, 2) признаки воспаления со стороны пищевода (эзофагит), 3) респираторные нарушения (табл. 2).

Срыгивания при ГЭРБ возникают обычно вскоре после кормления в горизонтальном положении ребенка, частые и необильные. Однако их упорный характер не укладывается в рамки физиологической нормы, систематическая потеря нутриентов обычно приводит к снижению весовых прибавок и формированию гипотрофии I–II степеней.

Характерным проявлением ГЭРБ служит эзофагит. Иногда он может быть причиной приступообразных болей и беспокойства ребенка, необычных «извивающихся» движений шеи с запрокидыванием головы (синдром Сандифера), но чаще выявляется при эндоскопическом исследовании. Изменения слизистой оболочки пищевода характеризуются гиперемией, реже обнаруживаются фибринозные налеты, эрозии и язвы. Эрозивно-язвенный эзофагит может быть причиной хронической кровопотери, иногда примеси крови в рвотных массах. Вследствие кровопотери может развиться упорная железодефицитная анемия. У большинства детей при эндоскопическом исследовании не выявляют визуальных признаков воспаления, тем не менее воспаление может обнаруживаться при морфологическом исследовании биоптатов пищевода. Следует учитывать, что эзофагит может иметь другую этиологию (инфекции, аллергия), в этом случае результаты суточной рН-метрии остаются нормальными, а пищевод, как правило, поражен на всем его протяжении. Диагноз подтверждается морфологически и иммуногистохимически [4].

Респираторные проявления ГЭРБ могут включать апноэ, кашель, обструктивные заболевания дыхательных путей, аспирационную пневмонию.

Воздействуя на рецепторы средней и верхней третей пищевода, ГЭР кислого содержимого может приводить к рефлекторному ларингоспазму, проявляющемуся апноэ. Ларингоспазм, возникающий в конце фазы выдоха, может стать причиной тяжелой гипоксии и синдрома внезапной смерти. Как правило, у детей, которые дают апноэ во время пробуждения, выявляется ГЭРБ.

ГЭР может быть причиной не только апноэ, но и рефлекторного бронхоспазма, при этом приступы бронхообструкции чаще наблюдаются в ночное время.

Аспирация кислоты или желудочного содержимого может осложниться пневмонией, при этом у детей часто отмечают предшествующий упорный кашель по ночам или пробуждение с явлениями ларингоспазма. Пневмония обычно имеет затяжное или рецидивирующее течение. Более редкими внепищеводными проявлениями ГЭРБ могут быть нарушения сердечного ритма.

Таким образом, при однотипных проявлениях в виде упорных срыгиваний ГЭРБ отличается от функциональных срыгиваний наличием дополнительных клинических симптомов и признаков. Нарушение весовых прибавок, сочетание срыгиваний с респираторными симптомами, появление таких симптомов тревоги, как кровь в рвотных массах, скрытая кровь в стуле, анемия или затруднения глотания, должны склонять врача к оценке в пользу ГЭРБ. Диагноз ГЭРБ подтверждается эндоскопически по обнаружению признаков эзофагита с преимущественным поражением нижней трети пищевода. Суточная рН-метрия позволяет устанавливать частоту и продолжительность кислых рефлюксов, снижение внутрипищеводного рН ниже 4,0 на протяжении 7 % времени суток и более, также подтверждает диагноз ГЭРБ. У детей раннего возраста ГЭРБ нередко сочетается со скользящей грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, в этих случаях болезнь протекает особенно упорно и тяжело, может осложняться кровотечением, анемией, стенозом пищевода. Диагноз такой грыжи устанавливают эндоскопически и рентгенологически.

Недоношенность, задержка развития, врожденные аномалии орофарингеальной зоны, грудной клетки, легких, ЦНС, сердца, другие пороки ЖКТ – факторы риска ГЭРБ. Срыгивания, сочетающиеся с рвотой, нарастающие и упорные, требуют исключения врожденных аномалий: диафрагмальной грыжи, мальротации и антропилорической обструкции. Для установления диагноза необходимо рентгенологическое обследование.

Аллергия к белку коровьего молока также может быть причиной частых срыгиваний у детей. Обычно это сочетается с симптомами атопического дерматита, но может быть и изолированным проявлением.

Лечение

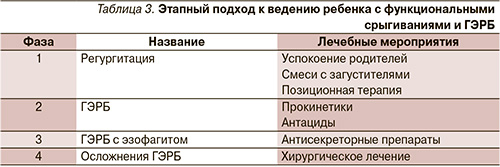

Для правильной оценки клинической ситуации очень важны тщательно собранный анамнез и оценка характера естественного течения синдрома срыгиваний. В частности, спонтанное улучшение с возрастом характерно для функциональных срыгиваний. Поэтому лечение начинают с рекомендаций по уходу и вскармливанию и усиливают терапию в соответствии с фазой патологического процесса (табл. 3).

Первая задача при установленном диагнозе функциональных срыгиваний – успокоить родителей и объяснить суть симптомов. Эффективное успокоение включает чуткое, внимательное отношение к высказанным и невысказанным опасениям и страхам родителей. Врачу нужно дать точные ответы на их вопросы, такие как: что случилось с моим ребенком, опасно ли это, пройдет ли это, что мы можем сделать? Он должен обещать продолжить динамическое наблюдение и оценку состояния ребенка.

Симптомы ФР можно уменьшить некоторыми изменениями в уходе. Следует рекомендовать более частое кормление, обязательно в положении сидя с ребенком на руках, когда его головка приподнята на 45–60°. После кормления следует подержать ребенка в вертикальном положении. При недостаточной эффективности этих мер для детей на естественном вскармливании можно рекомендовать загустители грудного молока. Загуститель разводят в небольшом количестве сцеженного молока и дают в начале кормления грудью.

При искусственном вскармливании ребенку назначают смеси с загустителями. В качестве загустителей в молочных смесях используют рисовый или картофельный крахмал (Энфамил АР, NAN АР, Нутрилак АР) или камедь бобов средиземноморской акации (Фрисовом 1 и 2 с пребиотиками, Нутрилон АР). Смеси с крахмалом назначают в полном объеме, поскольку крахмал обладает пищевой ценностью, эти смеси предпочтительны для детей с субоптимальными весовыми прибавками. Камедь представляет собой растворимый полисахарид, который не переваривается ферментами ЖКТ. Он имеет естественную, более густую гелеобразную консистенцию, которая дополнительно сгущается в желудке и остается такой же в верхних отделах тонкой кишки. Смеси с камедью дают в отдельном рожке с большим отверстием в соске в конце кормления – после приема стандартной смеси начиная с 30,0 мл. При необходимости дозу повышают и подбирают индивидуально. Смесь Фрисовом 1 и 2 с пребиотиками можно давать как отдельно, так и в одной бутылочке со стандартной смесью.

Доходя в неизменном виде до толстой кишки, камедь гидролизуется только микрофлорой кишечника, тем самым оказывая пребиотическое действие. В результате гидролиза образуются короткоцепочечные жирные кислоты, обладающие дополнительным осмотическим эффектом, смягчая стул и способствуя более свободному опорожнению кишечника. Фрисовом 1 и 2 с пребиотиками содержит, кроме того, галактоолигосахариды, которым свойственно преимущественно бифидогенное действие. Сочетание камеди и галактоолигосахаридов обеспечивает в совокупности более эффективное пребиотическое и осмотическое действие.

Смеси с загустителями отличаются также по качеству белка. Некоторые из них – преимущественно казеиновые с соотношением казеина к сывороточным белкам 80 : 20. Это позволяет достигать более плотной консистенции пищевого комка в желудке после створаживания казеина. Однако с физиологической точки зрения более оптимально соотношение 40 : 60, как в женском молоке. Это позволяет создавать после створаживания в желудке мелкодисперсную взвесь, которая быстрее эвакуируется.

Мета-анализ 14 проведенных в Европе рандомизированных исследований смесей с загустителями при функциональных срыгиваниях подтвердил их умеренную эффективность независимо от типа загустителя [5].

При недостаточной эффективности смесей с загустителями может быть рекомендована позиционная терапия. Оказалось, что положение ребенка на левом боку, а также на спине с возвышенным головным концом на 30° уменьшает срыгивания. Из-за повышенного риска синдрома внезапной смерти в настоящее время не используют положение на животе. Медикаментозные препараты, в т.ч. прокинетики, обычно не редуцируют симптомы при функциональных срыгиваниях, поэтому их назначают только в случае установленного диагноза ГЭРБ.

Лекарственная терапия ГЭРБ включает воздействие на моторику верхних отделов ЖКТ (прокинетики) и уменьшение кислотной агрессии (антисекреторы). Прокинетическая терапия направлена на усиление тонуса кардиального сфинктера, пропульсивных движений пищевода и ускорение опорожнения желудка. С этой целью назначают блокаторы допаминовых рецепторов: домперидон (Мотилиум) 1–2 мг/кг/сут или метоклопрамид (Церукал) 1 мг/кг/сут в 3 приема за 20–30 минут до кормления.

При установленном эзофагите легкой степени (катаральном) для защиты слизистой оболочки пищевода назначают гелеобразные антациды (Гевискон, Фосфалюгель) по ½ чайной ложки 5–6 раз в день после кормлений. При эрозивно-язвенных формах эзофагита показано назначение антисекреторных препаратов: Н2-гистаминоблокаторов (ранитидин 5–8, фамотидин 1–2 мг/кг/сут) или ингибиторов протонного насоса (эзомепразол 1 мг/кг/сут).

Апноэ, приступы ларингоспазма, рецидивирующие пневмонии, а также стриктура и укорочение пищевода могут быть показаниями к оперативному лечению (фундопликации), которое применяется при упорном ГЭР в случае отсутствия эффекта от консервативной терапии. Показаниями к хирургическому лечению служат и хиатальная грыжа, и неврологическая патология на фоне персистирующих симптомов ГЭРБ.