северный фасад михайловского замка

Дифференцируя по времени

E-mail: photo@amacumara.com

Михайловский замок. Северный фасад

Неповторимый Петербургский колорит создается рядом с Михайловским замком двумя мостами: Первым инженерным и Пантелеймоновским. Первый Инженерный мост простоял около 120 лет, и в 1946 году движение по мосту было закрыто из-за просадки опор и прогрессирующих деформаций пролётного строения. В 1952-1954 годах мост был перестроен.

Пантелеймоновский мост был цепным и ритмично покачивался под ногами по свидетельствам мемуаристов. Цепной мост простоял 85 лет. После обрушения в 1905 году Египетского моста, который имел аналогичную конструкцию, Пантелеймоновский мост решено было реконструировать. Официальное заявление городских властей объясняло причину его разборки необходимостью прокладки на этом месте трамвайных путей. В следующем 1906 году мост был разобран.

При оформлении нового моста были использованы те же декоративные элементы, что и в отделке соседних Первого и Второго Инженерных мостов, а также решётки Летнего сада со стороны Мойки. Пантелеймоновский мост стал одним из самых роскошных в Петербурге по своему художественному оформлению.

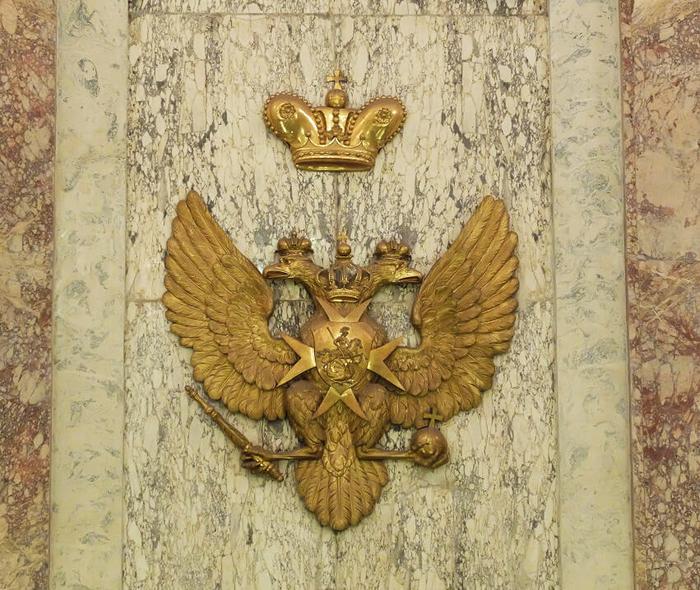

Северный фасад Михайловского замка обращен к Летнему саду. Выступающие ризалиты соединены колоннадой из розового олонецкого мрамора, поддерживающих террасу на уровне второго этажа. Широкая лестница, выходящая в сад, украшена крупными скульптурами Геркулеса и Флоры. Это копии скульптур, найденных в развалинах Терм Каракаллы в Риме в ХVI веке и попавших к пармскому герцогу коллекционеру Алессандро Фарнезе. Копии отлиты в Академии Художеств. В XVII и XVIII веках копии Геркулеса Фарнезского украсили собой парки по всей Европе.

Со статуи Геркулеса Фарнезского выполнены несколько копий, украшающих различные места Санкт-Петербурга: мраморная статуя, замыкающая аллею Александровского сада перед Адмиралтейством, бронзовая скульптура у южного портика Камероновой галереи в Царском селе и здесь, у Михайловского замка. Обе скульптуры олицетворяют мужское и женское начала. Скульптуры по-особому выразительно смотрятся на фоне необычного, не характерного для Петербурга цвета стен Михайловского замка.

Существует легенда о том, что Павел I никак не мог определиться, в каком цвете должны быть выполнены стены замка. Идея придать им такой терракотовый оттенок пришла ему в голову, когда он поднял упавшую перчатку своей фаворитки Анны Лопухиной, и сразу дал распоряжение архитекторам приступить к отделке стен.

Предыдущая запись экскурсии и истории Санкт-Петербурга: Михайловский замок, Южный фасад.

Михайловский (Инженерный) замок

Михайловский замок, или Инженерный замок (его можно называть и так), относится к числу наиболее ярких и необычных исторических зданий Санкт-Петербурга. Построенный по указу императора Павла I, спроектированный любовно и тщательно, как будущее родовое гнездо мощной династии и совсем недолго прослуживший императорским дворцом, Михайловский замок, призрачный музей и памятник, стоит в самом сердце Северной столицы. Он обращен лицом к Летнему саду и Марсову полю и находится в шаговой доступности от площади Искусств и Невского проспекта

Есть версия, что проект замка создавал В. И. Баженов, талантливый зодчий, продумывая концепцию одного из самых сложносочиненных архитектурных сооружений в Санкт-Петербурге. Однако искусствоведы-западники утверждают, что смелая архитектурная идея принадлежит итальянцу Винченцо Бренна, создателю вычурных дворцов Павловска. Ведь Бренна и построил Михайловский замок.

Это мощное сооружение отличается большой самобытностью. Его стиль – романтический классицизм – позаимствован от архитектуры западного Просвещения. Изначально романтический стиль называли противоположному стилю классицизма – критическому, концептуально разумному, в конце XVII – начале XIX вв. противостоявшему вычурности и «красивости» других стилей – таких, как рококо. Романтизм, внедренный в классицизм, создавал архитектурные произведения, не подлежащие копированию, о которых трудно сказать, чего в них больше – простоты и скромности или эстетства и вычурности.

Уникальный свой цвет, бледный нежно-рыжий с розоватым отливом, замок, согласно легенде, получил в честь перчатки, которую носила Лопухина, фаворитка Павла I, переселившаяся в замок вместе с ним. Есть иная версия, попахивающая вымыслом, о другой фаворитке, сероглазой и рыжеволосой, о которой император якобы говорил с любовью: «Дым и пламень!» Дымно-серая отделка замка превосходно оттенила нежный цвет его строгих крепостных стен.

Внешний вид и отделка фасадов Михайловского замка

С виду Михайловский замок выглядит как замкнутое сооружение с большим квадратным внутренним двором, с высоты птичьего полета похожее на крепость-бастион. Павел I боялся придворных заговоров (от одного из которых в итоге погиб) и сознательно или подсознательно хотел укрыться, спрятаться в надежной крепости. Безотчетный страх, усиленный мрачными предсказаниями (то тень Петра Великого являлась ему, то цыганка), заставил его покинуть Зимний дворец и поселиться в новой резиденции, выстроенной на месте Летнего дворца императрицы Елизаветы. В Летнем дворце и родился будущий император Павел.

Отделкой корпуса замка занимались видные скульпторы того времени – Тибо и П. Стаджи, художники – А. Виги и Д. Б. Скотти и другие. Дорогие материалы, применяемые для отделки фасадов, придали зданию торжественность. Мрамор, использованный при строительстве, был заготовлен для Исаакиевского собора.

Фасады Михайловского замка не похожи друг на друга. Восточный фасад, который виден с берегов Фонтанки, считается самым скромным, а южный – самым торжественным.

Северным фасадом, или главной, лицевой частью замок смотрит на Летний сад и Марсово поле. В пруду Летнего сада в безветренную погоду можно увидеть отражение верхних этажей и надстроек замка. Северный фасад гостеприимно приглашает посетителей на просторную террасу с мраморной колоннадой.

В центральной части западного фасада Михайловского замка, выходящего на Садовую улицу, выделяется зеленоватый купол с позолоченным шпилем церкви, в которой предполагалось совершение молебнов царского семейства. Храм был выстроен в честь Архистратига Михаила, давшего замку имя.

Восточным фасадом сооружение выходит на набережную реки Фонтанки. На фасаде присутствует выступ, расположенный по центру и строго напротив аналогичного выступа с западной стороны (где церковь). Это Овальный зал, относившийся к парадным императорским покоям. Как и церковь, выступ увенчан башенкой и шпилем – для симметрии.

Южный фасад одет в мрамор и содержит портик с колоннами, выделяющийся на фоне огромного замка как необычная, неожиданная деталь. Обелиски с рыцарскими доспехами эпохи Средневековья дополняют картину величия.

Южный фасад знаменит и заметен еще и тем, что перед ним установлен памятник Петру I. Это был первый в СПб и в России монумент, запечатлевший конного императора-реформатора. Его свинцовая модель была выполнена великим Б. К. Растрелли еще при жизни Петра Великого, в 1719 – начале 1720-х годов. Затем, сорок лет спустя, памятник отлили из бронзы, но после этого ему пришлось еще сорок лет ждать, когда он окончательно воцарится на постаменте. На пьедестале – отделка олонецкого мрамора (его можно встретить и в самом замке). Патриотические барельефы с изображением Полтавской битвы и легендарного сражения у мыса Гангут украшают его.

К южному фасаду ведет просторная и длинная Кленовая аллея. Всякий раз, когда в Питер приходит осень, кленовые листья, рыжие, как окраска стен, подчеркивают строгую красоту замка. Справа и слева от аллеи расположены павильоны, построенные в конце 1700-х – 1800 гг. Их создатели – архитектор В. И. Баженов и скульптор Ф. Г. Гордеев.

Михайловский замок: вид изнутри

Во внутреннем убранстве замка много мрамора, в том числе разноцветного. Скульптуры, изображающие Геркулеса и Флору, застыли на своих постаментах, охраняя парадную лестницу с северного входа. Потолки в покоях потрясающе расписаны.

Посетить Михайловский замок и сделать памятные фото внутри могут все желающие. Раньше съемка была только платной, но к 2016 году всем разрешили фотографировать, правда, без вспышки. Впрочем, посетители отмечают, что освещение в замке приглушенное, картины и люстры отсвечивают, так что фотографировать довольно сложно.

При переезде император так торопился, что не дождался завершения отделочных работ. Современники отмечали, что замок с сырыми стенами и мокрицами, ползающими среди великолепных картин, губителен для жизни. Но Павла I не остановила сырость, он просто велел утеплить личные покои своей семьи деревом. Необжитую промозглость императорского жилища Павел I постарался компенсировать роскошью интерьера.

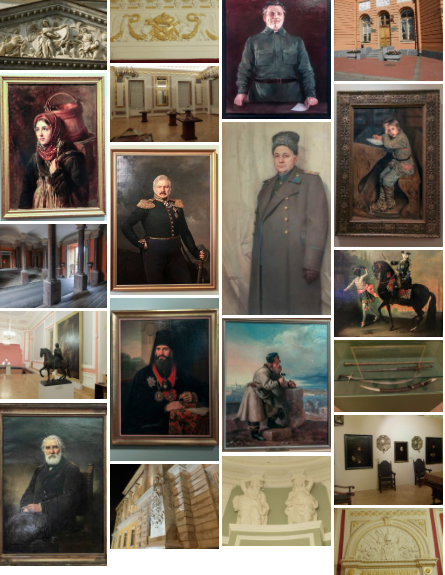

Наиболее примечательны из внутренних помещений сохранившие часть первоначальной отделки Тронный, Овальный и Церковный залы, а также галерея Рафаэля. Галерея Рафаэля названа так, потому что раньше она была увешана коврами, на которых были скопированы работы великого художника. Сейчас там можно увидеть копии картин других выдающихся мастеров эпохи Ренессанса.

Стены Тронного зала круглой формы прежде были задрапированы зеленым бархатом, а трон – пунцовым. Римские императоры в виде бюстов, установленных над дверьми в специальных нишах, охраняли вход. Из позолоты, роскоши, мебели драгоценных пород дерева и прочих изысков по сей день кое-что сохранилось.

Овальный зал оформлен торжественно и пышно: барельефы, статуи в итальянском стиле сохранились до сих пор. Над интерьером в павловские времена трудился К. Альбани. Боги, сошедшие с Олимпа, украшают плафон, созданный А. Виги. Правда, барельефы не все уцелели: в ходе перестановок после заселения в замок инженерного училища кое-что пришлось убрать.

Интерьеры Михайловского замка по-императорски роскошны и вычурны. Однако главные его богатства – картины, скульптуры и прочие произведения искусства – после убийства императора отправили в другие дворцы: Зимний, Таврический, Мраморный. Семья Павла I так же навсегда покинула замок, вернувшись в прежнюю вотчину – Зимний дворец.

Легенды и тени замка

У Михайловского замка есть своя удивительная и трагическая история, тесно переплетенная с историей жизни и смерти венценосного его создателя. В 1801 году 11 марта в Михайловском замке, где еще проводились отделочные работы, был вероломно убит император Павел I.

Дворцовый переворот, повлекший за собой жестокое убийство, был вызван недовольством оппозиционеров экономическими реформами императора, бюрократизацией общества, которую приписывали Павлу I, непоследовательностью правления, казарменным реформированием армии и другими управленческими решениями. Союз с Наполеоном, заключенный Павлом I в 1800 году, создал России угрозу со стороны Англии. Возможно, император не был так уж неправ: война с Францией, с которой у России ни до, ни после не имелось существенных разногласий, позже показала это, но тогда оппозиционеры – сторонники покойной матери императора Екатерины Великой – мыслили иначе.

Недовольство императором породило трагедию, отголоски которой и сегодня можно уловить в мрачновато-торжественной ауре замка, где теперь находится музей. Кажется, что под его сводами по сей день живет некая тайна, к которой лишь на мгновение могут прикоснуться те, кто приходят на экскурсию. Бытует миф о том, что Павел I стоит у окна своей спальни в каждую годовщину своей смерти, считает прохожих и, насчитав сорок седьмого, уходит, забрав несчастного с собой. Император, превратившийся в призрак, ночами бродит по коридорам своего замка, пугает ночных сторожей скрипом и постукиваниями, и его тень на стене в ночные часы хорошо заметна.

Эти необъяснимые видения навлекали на Михайловский замок комиссии по аномальным явлениям. И члены комиссий, в том числе атеисты, отмечали, что в замке зафиксировано около двух десятков явлений, не имеющих объяснения с точки зрения науки.

В 1820-е годы недолговечный императорский дворец был передан Николаевскому инженерному училищу и переименован в Инженерный замок

Инженерное училище выпустило многих славных сынов Отечества, зарекомендовавших себя не только достойными инженерами. Так, одним из выпускников был Ф. М. Достоевский. В дореволюционные годы училище окончил герой Советского Союза Д. М. Карбышев, ставший впоследствии генерал-лейтенантом инженерных войск.

В Великую Отечественную войну в Михайловском замке работал госпиталь, а памятник Петру I закопали в землю, дабы уберечь от артобстрела.

Обо всем этом посетителям расскажут на экскурсии, когда они придут в Михайловский замок.

Как добраться до замка-музея и когда его посещать

Официальный адрес – Садовая улица, д. 2. Добраться туда несложно. Надо доехать до метро «Невский проспект» или «Гостиный двор» (та же станция, только другая ветка) и минут десять прогуляться пешком по Садовой улице, в сторону Марсова поля.

Режим работы музея одинаков во все дни недели, кроме вторника – единственного выходного дня – и четверга. В четверг музей открыт для посетителей с часу дня и закрывается позже обычного – в девять вечера. Часы работы в остальные дни – с десяти утра до шести вечера.

По стоимости посещение музея доступно практически всем. В 2017 году цена на билеты различным категориям экскурсантов установлена следующая. Взрослые россияне и белорусы платят по двести рублей, студенты и пенсионеры по сто, дети до шестнадцати проходят бесплатно. Цена для взрослых иностранцев триста рублей, для иностранных студентов сто пятьдесят, детям – бесплатно.

Помимо основных экскурсий, в замке периодически проводятся выставки Русского музея. Их расписание зависит от графика проведения выставок Русским музеем.

Русский музей находится рядом, в центральной части площади Искусств, между улицами Ракова и Инженерной, в Михайловском дворце. Даже петербуржцы зачастую путают Михайловский дворец и Михайловский замок. К сожалению, опросы, проводимые краеведами, показывают, что многие граждане принимают два культурных и архитектурных памятника за один!

В замке выставлены и постоянные экспозиции. Они либо относятся к истории Михайловского замка, либо знакомят посетителей с художественными тенденциями Античности и Ренессанса, перекликающимися с исконно русским искусством.

Михайловский замок (Инженерный замок)

Guida-SPb 17 июня 2010 Здания

Другие названия: Михайловский замок, Инженерный замок,

Николаевская военно-инженерная академия

Адрес: Садовая улица, дом 2

Годы постройки: 1797-1800

Архитекторы: Бренна В.Ф., Баженов В.И.?

Михайловский замок — одно из самых романтичных и самых загадочных зданий Санкт-Петербурга. Он притягивает взгляды прохожих, ибо в нем необычно все: взметнувшийся в небо золоченый шпиль, совершенно по-разному оформленные фасады (ни один из них не повторяет другой), непривычный цвет. С этим замком связано множество легенд и преданий городского фольклора.

Строительство Михайловского замка

Место для строительства замка Павел Первый выбирал лично: чтобы возвести замок был разобран старый деревянный летний дворец (построенный Бартоломео Растрелли) императрицы Елизаветы Петровны — его двоюродной бабки, в котором он появился на свет 20 сентября 1754 года. Широко известны пророческие слова Павла: «На этом месте я родился, здесь хочу и умереть».

Первые указы о сломе предыдущего дворца и строительстве нового на его месте появились через несколько дней после восшествия Павла Первого на престол: 18 и 26 ноября 1796 года (напомним, что Павел стал императором 6 ноября).

Специалисты до сих пор спорят о том, кто является архитектором Михайловского замка: Винченцо Бренна или Василий Баженов, сегодня оба архитектора назваются среди создателей проекта, известно также о личном участии Павла Первого в создании проекта замка для его любимой резиденции в Гатчине, который был переработан, когда Павел стал императором, в проект Михайловского замка в Санкт-Петербурге.

В основу проекта легли впечатления, полученные Павлом во время путешествия, которое он с женой Марией Федоровной совершил в Европу в 1781-1782 годах под именем графа и графини Северных, внутренняя планировка замка в основном повторяет планировку дворца принца Луи-Жозефа Конде в Шантильи под Парижем.

Замок строили с 26 февраля 1797 по 1800 год (работами руководил Винченцо Бренна — придворный архитектор Павла) — с невероятной для тех времен скоростью: работы продолжались без перерыва летом и зимой, днем и ночью (при свете костров и факелов); одновременно в работах по возведению замка участвовало до шести тысяч человек. Император лично контролировал ход работ, вникая во все тонкости и указывая сюжеты росписей, характер отделки и цвет обоев, по его приказу для ускорения работ по возведению замка были использованы материалы, заготовленные для строительства Исаакиевского собора.

Замок был освящен 8 ноября 1800 года — в день Святого Архистратига Михаила.

Архитектурные особенности Михайловского замка

Замок представляет собой в плане квадрат со скругленными углами и вписанным в него восьмиугольником (именно такая сложная форма обусловила исключительной сложности объемы внутренних помещений). Все фасады замка отличаются друг от друга, что придает замку исключительную живописность. К главному — южному — фасаду замка с монументальными мраморными воротами, украшенными обелисками с воинскими доспехами и вензелем Павла Первого, ведет тройной веерный каменный Воскресенский мост (по имени когда-то существовавшего здесь канала, частично восстановленного в последние годы); центральный пролет моста предназначался только для членов императорской семьи.

Архитектурно-художественное оформление фасадов было призвано возвеличивать славу России: например, в треугольном фронтоне главных ворот сохранился барельеф «История заносит на свои скрижали славу России». Ниже барельефа по фасаду тянется на порфировом фризе надпись золочеными буквами: «Дому Твоему подобаетъ Святыня Господня въ долготу дней» (эта надпись была предназначена для украшения Исаакиевского собора, о чем говорит и её происхождение).

Северный фасад замка, выходящий к Летнему саду, отличается наибольшей пышностью и декоративностью: открытая терраса, широкая лестница, украшенная скульптурой (фигурами Геракла и Флоры Фарнезских) — и напоминает итальянские дворцы эпохи Возрождения.

Западный фасад замка завершается золочным шпилем высотой 64 метра, возведенным над дворцовой церковью, фасад этот и по сей день украшают статуи Религии и Веры.

Над восточным фасадом — самым скромным по его убранству — во времена Павла Первого развевался его штандарт (поднятый штандарт был знаком присутствия императора в его резиденции).

Легенда о пророчестве Ксении Блаженной

Согласно легенде Святая Ксения Петербуржская, увидев на замке надпись, которая должна была украшать Исаакиевский собор, предсказала Павлу, что он проживет столько лет, сколько букв было в этой надписи. Можно верить или нет в эту легенду, но Павел прожил 47 лет, именно столько букв мы можем насчитать в словах, расположенных на фасаде замка.

Внутреннее убранство Михайловского замка

Театр Михайловского замка

Когда-то в юго-восточном углу замка находился театр, занимавший два этажа здания, декорации и занавес для которого исполнил выдающийся декоратор эпохи Пьетро Гонзага. Первое и единственное представление в театре состоялось 1 февраля 1801 года в связи с переездом императорской семьи в новую резиденцию, звездой этого действа была известная французская актриса Шевалье. Театр был уничтожен в 19 веке, помещения его приспособили для нужд Письменного архива Инженерного департамента.

Церковь Михайловского замка

Обычно во дворцах русских императоров возводилась дворцовая церковь (вспомним хотя бы Екатерининский дворец в Царском селе или Зимний в Санкт-Петербурге). Павел не отступил от традиции: особое место среди парадных апартаментов замка занимала церковь освященная во имя Архангела Михаила, в ней до сих пор сохранились уникальные элементы убранства: огромный полуциркульный образ святого покровителя, написанный польским художником Францишеком Смуглевичем (восточная стена храма) и иконостас — подлинный шедевр русского камнерезного искусства, отделанный яшмой, лазуритом разноцветным мрамором, чудом сохранившийся до настоящего времени. Церковь украшают также мощные гранитные колонны с золочеными базами и капителями, которые первоначально поддерживали хоры.

Убийство Павла Первого

Был ли наследник престола Великий князь Александр Павлович в курсе событий, остается невыясненным.

Смерть Павла обрадовала практически все слои общества: император был исключительно непопулярен, даже люди порядочные, осуждавшие методы заговорщиков, радовались окончанию его царствования.

В течение более ста лет в Российской Империи официальной причиной смерти Павла Первого называли кончину от естественных причин: апоплексического удара.

Инженерный замок (Судьба Михайловского замка после смерти Павла Первого)

После смерти Павла Первого императорская семья без промедления покинула замок, некоторое время он стоял в запустении, затем в нем устроили казенные квартиры, частично разрушив его убранство, например, здесь жил архитектор Чарльз Камерон.

В 1822 году замок был передан Главному Инженерному училищу, в связи с чем в 1823 году получил название Инженерный замок. Роскошные интерьеры были перестроены и приспособлены для нужд учебного заведения, в парадных залах дворца устроили казармы и помещения для строевых занятий.

В 1855 году училище было переименовано в Николаевское Инженерное училище в честь его основателя, некоторые из его выпускников стали известными деятелями русской культуры: здесь учились известные писатели Федор Достоевский и Дмитрий Григорович, композитор Цезарь Кюи, ученые Иван Сеченов и Павел Яблочков, святитель Игнатий Брянчанинов и другие.

Инженерное училище прекратило свое существование сразу после октябрьских событий 1917 года, в марте 1918 здесь были устроены Первые инженерные командные курсы, просуществовавшие в нем под разными названиями вплоть до начала 1960-х годов. С 1957 года по сей день в здании замка находится Военно-морская библиотека (главная техническая библиотека города), некоторое время здесь же располагались различные проектные и технологические институты.

С 1991 года замок поэтапно передается Русскому музею, который и проводит исследовательские и реставрационные работы в здании.