сервиева стена в риме

Стены и границы Рима

Стены и границы Рима

Узнайте подробно о фортификационных сооружениях Рима, о воротах столицы империи и о том, как менялись границы города с течением времени.

Стена Ромула (Murus Romuli)

Легенда о братоубийстве на роковой черте городской стены находит частичное подтверждение в верованиях древних римлян: крепостные стены могли выстоять только в том случае, если в их основании похоронено человеческое существо.

Сервиева стена (Murus Servii Tullii)

Ворота Сервиевой стены

Целимонтанские ворота (Porta Celimontana), еще называемые Аrco di Dolabella e Silano (холм Целий).

Эсквилинские ворота (Porta Esquilina), еще называемые Аrco di Gallieno (холм Эсквилин).

Нет достоверных документальных свидетельств о количестве ворот, их точном местоположении. Сохранились лишь названия, которые, вполне могли дублироваться: Porta Flumentana, Porta Carmentalis, Porta Triumphalis, Porta Trigemina, Porta Lavernalis, Porta Raudusculana, Porta Naevia, Porta Capena, Porta Querquetulana, Porta Celimontana, Porta Esquilina, Porta Viminalis, Porta Collina, Porta Quirinalis, Porta Salutaris, Porta Sanqualis, Porta Fontinalis.

А между тем Рим богател, расширялся и постепенно вышел за границы древней стены Сервия. К 80 г. до н. э. население города составляло более 400,000 жителей. В эпоху Октавиана Августа и последовавшего периода Pax Romana никто не воспринимал всерьез важность крепостных стен. Рим защищал себя на чужих территориях, его границы раздувались подобно воздушному шару во все стороны света и казалось, что нет силы, способной вернуть римлян к первичному инстинкту самосохранения нации.

Стена императора Аврелиана

Древняя архитектура

Сервиева стена − древняя крепостная стена в Риме, постройка которой в преданиях и древних источниках приписывается шестому царю Древнего Рима Сервию Туллию, правившего в 578-535 годах до нашей эры. В его честь она и получила свое название.

Благодаря археологическим раскопкам, было установлено, что данная стена была построена в первой половине 4 века до нашей эры. Строительство стены, вызванное угрозой вторжения в Рим галлов, началось в 379 году до нашей эры, и было практически закончено в 352 году до нашей эры.

Сервиева стена является одним из самых замечательных произведений античного инженерного искусства. Длина стены составляла 11 километров, на всем протяжении она состояла из наружной каменной стены и подпиравшего ее мощного вала (аггера), упиравшегося в еще одну, более низкую, стену. В зависимости от поперечного профиля объем и высота вала варьировались: чем круче был поперечный профиль, тем меньше были объем и высота, в самых крутых точках вал совсем сходил на нет. Высота главной наружной стены достигала 10 метров. Она была сложена из прямоугольных блоков желтоватого туфа одинакового размера: поперечное сечение 60 х 60 сантиметров, длина − 1,2-1,3 метра.

Стена прерывалась у Капитолия, так как стены Капитолийского храма сами являлись оборонной стеной.

О количестве ворот в Сервиевой стене и их точном местоположении не сохранилось никаких достоверных документальных источников, имеются лишь их названия: Porta Viminalis, Porta Caelimontana, Porta Trigemina, Porta Capena, Porta Sanqualis, Porta Carmentalis, Porta Salutaris, Porta Cjllina, Porta Ratumenna, Porta Esquilina, Porta Raudusculana, Porta Flumentana, Porta Quirinalis, Porta Fontinalis, Porta Querquetulana, Porta Lavernalis, Porta Naevia.

В настоящее время руины Сервиевой стены можно увидеть в разных районах Рима.

Холмы Рима и городские стены

Исторический центр Рима, как известно, раскинулся на семи холмах. По общепринятой легенде, строительство города началось с Палатинского холма. Постепенно строения начали появляться и на других возвышенностях — Рим расширялся, изменялись его границы, а в период правления Константина в состав основных холмов входили Ватиканский и Яникул.

Римские холмы

Центральным и наиболее древним холмом Рима считается 48,2 — метровый Палатин. Со всех сторон его окружают шесть холмов:

Между собой холмы Рима разделены долинами и склонами. С северо-запада к ним примыкает обширная долина, названная Марсовым полем и Фламиниевым полем, которую с севера ограничивает холм Пинчо высотой 61 м. Все перечисленные холмы располагаются на левом берегу Тибра, а на правом (западном) – раскинулся 88-метровый Яникул и Ватиканский холм. Так повелось, что Рим называют городом на семи холмах, хотя в настоящее время в границах мегаполиса их как минимум в два раза больше.

Сервиева стена

Первая стена, окружающая городские холмы, была построена в VI веке до н.э. при пятом древнеримском царе Тарквинии Приске. В это время этруски, латины и сабины, населявшие холмы вокруг Палатина, решили объединиться в пределах одной территории, возведя единую фортификационную систему, обеспечивающую защиту от внешнего врага.

При шестом царе – Сервии Тулии строение было расширено и обнесено широким рвом. Стена растянулась на 7 км, а для каждого из холмов, скорее всего, были возведены свои ворота. В честь Сервия Тулия крепостная стена получила название Сервиева.

В IV веке до н.э. после нашествия галлов стена была реконструирована, частично разрушенные участки заложили блоками из туфа. Протяженность десятиметровой стены толщиной около 4м на тот момент составляла 11км, а ворот, ведущих в город, по некоторым оценкам было от 12 до 17. Все они имели простую форму и обеспечивали удобный проход в город. Позже, при императоре Августе, некоторые из ворот были видоизменены. Руины Сервиевой стены можно увидеть сегодня в разных районах Рима – у вокзала Термини, на виа Ансельмо, на виа Кардуччи и т.д.

Аврелианова стена

Со временем Сервиева стена утратила свою основную функцию, но специально разрушать строение никто не стал. Императором Аврелианом в III веке была воздвигнута новая стена, охватившая большую территорию Рима. Кроме семи холмов было окружено Марсово поле и расположенный на западе от Тибра район Травестере, который еще в I веке включил в состав города первый римский император Август.

Аврелианова стена имела протяженность 19 км, толщину 3,4 метра и высоту – не более 8 метров. Она была возведена за четыре года, начиная, как считается, в 271 году, но окончательную отделку стены кирпичом завершили в 279 году. Архитектурная простота объекта позволила значительно сократить сроки строительства, что не помешало гарантировать горожанам безопасность. Башен в то время насчитывалось около 383, а ворот – около 20.

Более ста лет Аврелианова стена защищала город от нашествий врагов. В начале пятого века она была реконструирована, в связи с появившимися со временем разрушениями и изменением тактики военной защиты города. Стены подняли до высоты 10,5-15 метров, сделав ее верхний край зубчатым, с прорезями для лучников. В этот же период городскими стенами окружили Ватиканский холм и Яникул.

Восстановлением стены и ее обновлением занялись лишь в шестнадцатом столетии при Папе Пии IV. В те времена существовала реальная угроза нападения на Рим пиратов, которые годами опустошали прибрежные поселения Лацио. В реставрационных работах участвовал знаменитый Микеланджело, спроектировавший одни из ворот — Porta Pia, ставшие одним из последних его творений.

Сегодня можно воочию увидеть оставшиеся фрагменты и руины стены Аврелиана, которые дают представление о ее былой мощи. Также сохранились ворота второй городской стены, расположенные в разных районах города. Туристы могут посетить музей Аврелиановой стены, расположенный в самых больших ее воротах – святого Себастьяна, называющихся ранее порта Аппия. Именно здесь начинается знаменитая Аппиева дорога, появившаяся много столетий назад.

В Риме можно увидеть руины не одной крепостной стены, среди которых Леонинская, Яникулинская, стена Ромула, однако ни одна из них не окружала и не окружает все семь основных римских холмов.

Часто задаваемые вопросы

На скольких холмах расположен Рим?

Древний Рим возник на семи холмах. Хотя сегодня он занимает и другие возвышенности, Рим продолжают называть городом на 7 холмах.

Рим на каких холмах стоит?

Какой самый высокий холм Рима?

Автор статьи: ©39rim.ru

Рим: что посмотреть и чем заняться

Наши читатели, италоманы и опытные путешественники, знают, как проще и выгоднее всего организовать поездку самостоятельно, подобрать дешевые авиабилеты, лучшие предложения по аренде жилья, приобретению страховки и многое другое. А еще найти интересные и приемлемые по цене экскурсии на русском языке, трансфер и даже местных фотографов! Наш список сайтов, которые мы рекомендуем использовать для организации путешествия.

Сервиева стена

Ворота Сервиевой стены

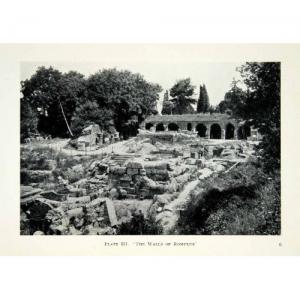

Сервиева стена у вокзала Термини.

Примечания

См. также

Полезное

Смотреть что такое «Сервиева стена» в других словарях:

Стена Аврелиана — обозначена черным. Стена Аврелиана (лат. Mura aureliane) построена вокруг древнего Рима при императоре Аврелиане в 271 275 годах вокруг более древней Сервиевой стены. Внутри стены заключены семь холмов Рима, Марсово поле и рай … Википедия

Капенские ворота — Сервиева стена и городские ворота. Капенские ворота (лат. Porta Capena) античные городские воро … Википедия

История Рима — Рим в 753 году до н. э. История Рима охватывает 2800 лет существования города, который вырос из маленькой итальянской деревни, появившейся в IX веке до н. э. Сегодня это … Википедия

Рим — У этого термина существуют и другие значения, см. Рим (значения). Город Рим итал. Roma … Википедия

Рим город* — Содержание: I. Р. Современный; II. История города Р.; III. Римская история до падения западной Р. империи; IV. Римское право. I. Рим (Roma) столица Итальянского королевства, на реке Тибре, в так называемой Римской Кампанье, под 41°53 54 северной… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Рим, город — Содержание: I. Р. Современный; II. История города Р.; III. Римская история до падения западной Р. империи; IV. Римское право. I. Рим (Roma) столица Итальянского королевства, на реке Тибре, в так называемой Римской Кампанье, под 41°53 54 северной… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Целийская гора — или холм (Caelius mons) в древнем Риме находилась в юго восточной части города. Это выступающая с В. на З. широкая продолговатая возвышенность длиной в 2 и шир. в ½ км; в северной части Ц. холма, против Оппия, выделялся выступом отрог Caeliolus.… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Эсквилинский холм — (Mons Esquilinus) или Эсквилии после Палатина древнейший римский поселок, в сторону которого развивался Палатинский Рим (Roma Quadrata). Эсквилии (от ех + colere загородная часть, пригород) представляли собой плато, оканчивавшееся в западной… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Эсквилин — Эсквилин … Википедия

Ворота святого Себастьяна — Аппиевы ворота Рима. Ворота святого Себастьяна (лат. Porta San Sebastiano, также Porta Appia) самые большие и наиболее сохранившиеся городские ворота античного Рима, являвшиеся частью стены Аврелиана. Античные ворота назывались Порта Аппия, так… … Википедия

Крепостные стены и ворота Рима — описание, карты, документы и фото

(лат.

Murus Servii Tullii

) — римская крепостная стена. Первые крепостные стены Рима были построены, по легенде, царем Сервием Туллием в середине VI века до н. э. Сохранившиеся фрагменты Сервиевой стены датируются лишь IV веком до н. э., поэтому стены были построены, возможно, после вторжения в Рим галлов около 390 г. до н.э[1]. Руины Сервиевой стены можно увидеть в разных местах города: у вокзала Термини на

Piazza dei Cinquecento

, на Авентине на виа Ансельмо, на Капитолии, на виа Кардуччи, пьяцца Маньянаполи и пьяцца Манфредо Фанти.

Стена IV века до н. э. была возведена из блоков из туфа, длина стены составляла 11 км, высота 10 м и замыкала район около 426 гектаров, включавший холмы Рима — Капитолий, Палатин, Квиринал, Виминал, Авентин, Целий, Эсквилин[2].

Стены и границы Рима

[…] Что касается Рима, как я уже сказал (в V.3.2), он был основан на холмах по необходимости, а не вследствие выбора. Должен добавить, что те, кто позже расширили пределы города, не могли по своему хотению очертить границы стен, а подобно рабам вынуждены были приспособляться к тому, что было создано природой. Основатели окружили стеной Капитолий, Палатин и Квиринал. Взобраться на пологий Квиринал было так просто, что Тит Татий (царь сабинян) овладел им с ходу. […] Страбон — География V.3.7.2-9

Узнайте подробно о фортификационных сооружениях Рима, о воротах столицы империи и о том, как менялись границы города с течением времени.

Стена Ромула (Murus Romuli)

По словам Тита Ливия, основатель города Ромул укрепил сперва Палатин — холм, на котором он вырос. Археологические раскопки подтверждают наличие древней крепостной стены на холме, относящейся к середине VIII в до н. э. Стены повторяли прямоугольную форму возвышенности, поэтому получили название Квадратный Рим (Roma quadrata). Длина их составляла 1000 римских шагов (milia passuum), а общая площадь поселения — 285 гектаров. Предполагается, что в пологих местах холма были ворота Мугония и Романа.

Легенда о братоубийстве на роковой черте городской стены находит частичное подтверждение в верованиях древних римлян: крепостные стены могли выстоять только в том случае, если в их основании похоронено человеческое существо.

Стены Ромула не были предназначены для защиты города — они являлись священной и ненарушимой границей владений. Эти границы были расширены Титом Татием, который включил Капитолий и Форум. Второй царь Рима Нума Помпилий включил в оборонительную стену Квиринал, а четвертый царь Анк Марций добавил в городскую черту холмы Целий и Авентин. При шестом царе Сервии Туллии (578-534 до н. э.) частью защищенного стеной Рима стали также Эсквилин и Виминал. Таким образом Рим приобрел черты укрепленного «города на семи холмах».

Реформа Сервия Туллия: традиция и история (Токмаков В. Н.)

Пожалуй, ни один римский деятель не вызывал столь противоречивых оценок, не пользовался такой популярностью и не обладал такой таинственностью, как шестой римский царь Сервий Туллий. Традиционные даты его правления — 578-534 гг. до н. э. По преданию, он был сыном пленницы-рабыни Окризии из городка Корникул. Этим объясняли его имя Сервий (от лат. servus — «раб») и латинское происхождение. Иные римские авторы стремились «облагородить» его, изображая мать знатной женщиной, избавленной от рабства и взятой в царский дом, где она и родила мальчика. Как бы то ни было, Сервий Туллий воспринимался потомками как царь-народолюбец Плебеи считали его своим первым заступником и чтили его память, Легенда рассказывает, что патриции составили заговор против Сервия Туллия и убили его.

Став царем после гибели Тарквиния Древнего, Сервий Туллий успешно воевал с этрусками. При нем в Риме на Авентине, где жили плебеи, был выстроен храм Дианы, любимой общелатинской богини. Этим латины признали Рим главою латинских городов. Сервий окружил Рим новыми стенами, охватившими кольцом мощных укреплений новые холмы и районы города. Эти границы сохранились вплоть до I в. н. э. Рим становится настоящим городом, а Сервий из племенного вождя превращается в царя государства (см. Маяк, 1993. С. 17). Но главным делом его жизни стала реформа римского войска и всего общественного устройства, вошедшая в историю как центуриатная реформа.

До сих пор среди исследователей не утихают споры о времени и причинах проведения царем Сервием Туллием военной реформы, о сущности порожденного ею центуриатного строя и ее роли в генезисе раннеримского государства.

Римское куриатное ополчение — от Ромула до Сервия Туллия

Со времен Ромула (VIII в. до н. э.) в Риме на стадии перехода римской общины от первобытного строя к государственному исторически сложились 30 курий и 3 родовые (гентильные) трибы (Liv. I. 43; Dionys. II. 7-16; Plut. Rom. 20; Cic. Resp. II. 8. 14; Serv. Ad Aen. V. 360). Причем фиксация при Ромуле количества административно-родовых единиц (ячеек) определялась прежде всего военными потребностями. Ибо именно по 30 куриям комплектовалось пешее войско, а по трем гентильным трибам — конница (подробнее см.: Токмаков, 1998. С. 51 и след.). Поэтому пресловутые «реформы Ромула» явились важнейшим шагом на пути создания раннеримской военной организации и знаменовали завершение этапа конституирования органов и традиций так называемой «военной демократии», которую считать высшей стадией развития родового строя.

В ранний царский период курия как относительно замкнутое и прочное объединение родов являлась догосударственным образованием (Altheim, 1951. S. 89, 199; Ferenczy, 1976. P. 29; De Francisci, 1956. P. 176, 485 ff). Она формировалась на той стадии развития общества, когда отдельный род перестал удовлетворять потребностям своих членов, прежде всего военным и сакральным. Исходя из этого уязвимо отождествлять римскую курию и греческую фратрию, которая типологически относится к родовой организации. И. Л. Маяк полагает, что в период после правления Ромула римские курии представляли собой лишь подобие фратрии (Маяк, 1983. С. 99 и след.; Маяк, 1993. С. 10, 71). Они были генетически связаны с фратрией, отмечает исследовательница, но отличались тем, что включали только мужчин. Поэтому более корректной оказывается этимология курии от слова coviria, т. е. «союз мужей». Эта этимология отражает древность возникновения курий из «мужских союзов», которые зафиксированы этнологами у многих народов на этапе перехода от материнского рода к отцовскому. Подчеркивает она и первоначально поенную ипостась курий.

Но следует иметь в виду, что Рим пережил эту стадию уже ко времени эпохи Ромула. Как уже сказано выше, при нем курии превратились в структурные ячейки родоплеменной общины и в базу формирования общинного ополчения. Следовательно, они стали более широким понятием, чем coviria. А уже ко времени позднего царского периода в VII—VI вв. до н. э. римские курии превратились в замкнутые объединения патриархальных родов. Источники насчитывают 300 таких родов. Внутри них постепенно стали обособляться отдельные фамилии.

В этой связи становится понятнее как феномен живучести курии и куриатных комиций в эпоху республики, так и постоянный пере вод термина «курия» греческим автором Дионисием Галикарнасским как «фратрия и центурия». Суть в том, что в курии совпадали понятия «воин» и «сородич». Поэтому в досервианский период (до VI в. до н. э.) курию правомерно рассматривать в качестве неразрывного, органического единства базиса комплектования куриатного ополчения и одновременно войсковой единицы. Именно она определяла структуру и способ построения воинских сил.

Принятые в роды и курии чужеземцы легко становились патрициями. Скажем, род знатного сабинянина Атта Клавза, переселившегося уже в начале V в. до н. э. в Рим, был принят в курию и «гражданство» (in civitatem) и получил землю в паге Клавдия (Арр. Rom. I. 12; Dionys. V. 49.3). А сам глава рода под именем Аппий Клавдий был избран в сенат и стал основателем патрицианского рода Клавдиев.

Итак, курии реально формировали и конституировали в сакрально-правовом отношении общину до реформы Сервия Туллия, а в некоторых аспектах и после нее. Благодаря своим внутренним тесным родовым связям курии обеспечивали быстрое и бесконфликтное комплектование военного ополчения, а также верность общинников военному вождю — царю (rex). Посредством принятия специального куриатного закона о вручении военачальнику высшей военной власти — империя — курии санкционировали (давали согласие) осуществление им своих полномочий. Одним из главных условий, ускорявших процесс слияния новых родов со старыми в единый Populus Romanus Quiritium, было равное участие всех членов курий в войске и народном собрании (комициях). Войско, таким образом, играло важную роль в вызревании единой римской общины.

В заключение отмечу, что куриатный способ комплектования войска в период царей имел как сильные, так и слабые стороны. К сильным сторонам относится простота набора непостоянных по численности куриатных отрядов и их лояльность общине и вождю. Каждый воин-общинник в бою ощущал локоть своих сородичей (причем не только в фигуральном смысле). Он был крепко связан не столько военной, сколько родовой дисциплиной. Слабые стороны проявлялись в отмеченном выше естественном стремлении родового коллектива к замкнутости. Кроме того, кровнородственный принцип построения войска сужал приток в него свежих, дополнительных сил. По справедливому замечанию И. Л. Маяк: «…при пополнении курий могла учитываться и численность самого рода, его мужского боеспособного населения. В силу того, что комплектование войска шло от курии, было не так важно то, сколько в нее входит родов, как то, сколько в совокупности этих родов насчитывается мужчин» (Маяк, 1983. С. 258).

Тем самым военная мощь курии и общины в целом ставилась в зависимость от естественного воспроизводства мужского населения. В ранний царский период, когда римская община еще не достигла своих демографических пределов и была открыта для принятия новых родов из соседних покоренных племен, эти отрицательные стороны еще были скрыты. Но в VII в. до н. э., как явствует из данных письменной традиции, образование новых курий и сравнительно легкое принятие новых родов в уже существующие сходят на нет (см. тему 5), и вскоре тормозящая роль куриатного принципа формирования войска особенно ярко проявилась при столкновении римлян в конце VII и в VI в. до н. э. с таким сильным народом, как этруски. Этруски, как известно, ушли в своем развитии дальше римлян и создали мощную военную фаланговую систему. Противостоять ей римскому куриатному ополчению оказалось не под силу.

Проблема изменения устаревшего типа комплектования войска была решена римлянами не путем трансформирования старой куриатной системы, а созданием совершенно иной военной организации, Эту миссию выпало осуществить шестому римскому царю Сервию Туллию.

Реформа Сервия Туллия по данным традиции

Первый разряд включал тех, чье имущество оценивалось в 100 тыс. ассов (по Геллию — в 125 тыс. ассов). Ко второму классу относились лица, располагавшие состоянием в 75 тыс. ассов, к 3-му — 50 тыс., к 4-му — 25, и, наконец, к 5-му — обладавшие всего лишь 11 или 12,5 тыс. ассов. Граждане, не сумевшие наскрести даже такой суммы, именовались пролетариями и capite censi. Как явствует из названия, первые в качестве ценза предъявляли свое потомство (proles), а вторые оценивались просто по головам (caput).

Каждый имущественный разряд выставлял для нужд войны определенное количество центурий пехотинцев: 1-й класс формировал больше всех центурий — 80; 2-й, 3-й и 4-й — по 20, а 5-й класс — 30 центурий. Кроме того, в центуриатную систему традиция включает ряд центурий явно нестроевых, которые фактически находились вне деления на разряды. Это две центурии ремесленников, приданные 1-му или 2-му классу. В этом сведения Ливия (I. 43. 3) и Дионисия (IV. 17. 3) не совпадают. Также две центурии горнистов и трубачей (cornicines и tubicines) были добавлены к 4-му или 5-му классу. Помимо центурий пехоты, было сформировано 18 центурий конницы, которые составили особый, привилегированный корпус всадников (equites). При этом к шести сдвоенным древнейшим центуриям Тициев, Рамнов и Луцеров, учрежденным еще Ромулом и удвоенным Тарквинием Древним, были добавлены 12 новых центурий, независимых от родоплеменного принципа комплектования. Таким образом, всего по реформе Сервия Туллия было создано 193 центурии, включая отдельную центурию пролетариев, отстраненных от поенной службы.

Но источники выделяют еще одну особенность Сервианского устройства, а именно: деление центурий каждого разряда поровну по возрастам. Военнообязанные общинники от 18 до 46 лет входили н центурии юниоров (младших), а пожилые, старше 46 лет, образовывали центурии сениоров (старших). Кроме того, членам каждого разряда предписано было определенное вооружение, количество которого с уменьшением величины ценза убывало. Это определяло место пехотинцев в боевых порядках войска.

Центурии различных разрядов были, несомненно, разной величины. Ведь еще Цицерон и Дионисий Галикарнасский обоснованно сомневались, могли ли самые богатые граждане в те времена составить целых 80 центурий по 100 человек каждая, т. е. 8 тыс. человек? Явно также, что центурии сениоров должны быть малочисленнее юниоров, так как немного людей в то время доживало до старости, Кроме того, Цицерон (Cic. Resp. И. 22. 40) определенно свидетельствует, что в каждой центурии 2-5-го классов состояло больше людей, чем во всем первом разряде.

Реформа Сервия Туллия вводила также новое территориальное деление Рима. Теперь он разделялся не по прежним трем родовым трибам, которые были объединениями курий и их сельских владений — пагов, а по территориальным трибам. Они объединяли всех жителей того или иного региона, а не только членов курий. Ливий сообщает о создании четырех городских триб и оговаривается, что они не имели никакого касательства ни к распределению по центуриям, ни к их числу (Liv. I. 43. 13). Количество сельских триб при Сервии не известно. Но по мере расширения римской территории (ager publicus) к концу IV в. до н. э. число всех триб достигло 35.

Новое разделение граждан и войска вызвало к жизни и новый тип народного собрания — по центуриям, а не по куриям, как раньше. Таким образом, превосходство в количестве центурий обеспечивало всадникам и членам 1-го разряда преимущество при решении любых политических вопросов. Это бросалось в глаза уже древним авторам и приводило их к выводу, что Сервий Туллий таким способом «перехитрил народ», предоставив ему формальные политические права, но на деле исключив народ от участия в управлении общественными делами (Liv. 1.43. 10; Dionys. IV. 20-21; VIII. 82; X. 17; Cic. Resp. II. 22.39-40).

Однако причины такого положения источники трактуют по-разному. Скажем, Дионисий (IV. 20. 2-3) рассуждает, что в куриатном собрании все были равны и беднейшие граждане имели равный голос с богатейшими, а поскольку последних было мало, все дела решали численно превосходящие их бедняки. Поэтому, по мнению Дионисия, Сервий Туллий перевел преимущество голосов от бедных к богатым, установив неравное количество центурий в имущественных классах. Тит Ливий (I. 43. 10) выражает ту же мысль более изящно: Сервий Туллий переложил с бедных на богатых военные тяготы, ибо богатых было меньше, а служить им приходилось отныне чаще вследствие распределения по большему количеству центурий. Наконец, Цицерон (Cic. Resp. II. 22. 40) проясняет суть данного нововведения, при котором, с одной стороны, никто не лишался права голоса в народном собрании, а с другой — при голосовании наиболее влиятельными оказывались те, кто был наиболее заинтересован в том, чтобы государство находилось в наилучшем состоянии.

Иными словами, политический вес членов того или иного разряда в центуриатных комициях источники напрямую связывают с их правом и одновременно обязанностью нести военную службу в общинном ополчении. Регулярность же военной службы, в свою очередь, определялась величиной ценза. Дионисий Галикарнасский (IV. 19. 3-4) дает этому стройное обоснование. Оно сводится к тому, что: 1) лучший воин тот, кто владеет собственностью, ибо он заинтересован в эффективной защите ее, а значит, и всей общины; 2) так как тот, кто чаще служит, несет и большие по сравнению с другими расходы и подвергается большей опасности, то он должен и получить наибольшее влияние в государстве; 3) наконец, все эти опасности службы компенсируются большей долей в военной добыче. Не будем забывать, что военная добыча включала главным образом не столько награбленное имущество — оно в те времена было более чем скромным, — сколько отнятую у врага треть территории, которая поступала в фонд общественной земли (ager publicus).

Изложенные вкратце данные римской письменной традиции показывают, что Сервианская конституция в том виде, в каком она зафиксирована в источниках, охватывала все стороны жизни и общественного устройства римлян и именно поэтому возникают сомнения в том, могла ли она явиться плодом деятельности одного, даже очень неординарного лица.

Аутентичность данных традиции о Сервианской реформе

Современная историография преодолела гиперкритическое отношение к римской письменной традиции об архаическом Риме. Но даже самые благожелательно настроенные ученые убеждены, что в том виде, в каком Сервианская реформа предстает в описаниях римских и греческих авторов, либо никогда не существовала на практике, либо сложилась только в III в. до н. э. Тем не менее воссоздание первоначального устройства Сервианской конституции важно, так им к не только повышает степень доверия к традиции, но и влияет на ракурс изучения всей раннеримской истории.

Наиболее беспощадной критике в науке подвергаются следующие элементы традиции: 1) денежное исчисление ценза имущественных разрядов; 3) изначальное число учрежденных Сервием 193 центурий. Иначе говоря, в конечном счете сама структура центуриатной организации. Поэтому, чтобы выяснить цель и сущность реформы, нам нужно рассмотреть аргументы «за» и «против».

Отрицание исчисления ценза в деньгах обычно опирается на уверенность в том, что экономика Рима VI-V вв. до н. э. носила исключительно натуральный характер. Действительно, археологические раскопки показывают, что так называемые «тяжелые ассы» (aesgrave) имели хождение с IV в. до н. э. (Crawford, 1976. Р. 197-200; Gj erst ad, 1972. S. 181; Ridley, P. 1975. P. 161 ff.). Но учтем, что до них употреблялись «сигнированные ассы» (aes signatum), которые и сейчас находят в археологических слоях VIII—VI вв. до н. э. Их тщательно исследовал Эмилио Перуцци в труде «Деньги в раннем Риме» (Peruzzi, Р. 1985. Р. 65 sq.; 207-228; Richard, 1978. P. 389 ff.). Сигнированные ассы представляли собой кусочки меди с отпечатками так называемой «сухой ветви» (а проще, рыбьего хребта). Есть экземпляры не только V, но даже середины VI в. до н. э. (Маяк, 1993. С. 109-110).

Нет у нас оснований Не доверять и сообщениям традиции. Так, Плиний Старший прямо указывал: «Сервий Туллий первым чеканил ассы» (…primus signavit aes) (N. H. XXXIII. P. 3,43; XVIII. 12). А по сведениям Исидора (Orig. XVI. 18. 10) и Иоанна Лида (De Mens. I. 17), чеканка в Риме монеты началась уже при Нуме Помпилии, хотя эти данные и вызывают некоторые сомнения.

Более того, в качестве средства платежа ассы хорошо известны Законам XII таблиц середины V в. до н. э. В них упоминаются хозяйственные штрафы в 25 ассов (Tav. II. 1; VIII. И; Gai. Inst. IV. 14-15) и сделки суммой свыше 1 тыс. ассов (Plin. N. Н. XVII. 1. 7). Заметим, что в V в. до н. э. консулов нередко привлекали к суду за плохое командование войсками и приговаривали к денежным штрафам. А такие сведения обязательно заносились в государственные фасты, поэтому им можно доверять. Например, консул Менений в 476 г. до н. э. заплатил штраф в 2 тыс. ассов (Liv. II. 52. 5); консул Марк Постумий — в 10 тыс. ассов, а Гай Семпроний в 420 г. — в 15 тыс. «тяжелых ассов» (Liv. IV. 41. 10; 44; V. 12; Dionys. X. 49. 6). Обратим внимание, что Ли« вий употребляет именно этот архаичный термин — aes grave (Liv. IV, 41.10; 44. 10; V. 12.1). Ливий говорит также о либральных ассах, которые в виде военного налога в 406 г. до н. э. везли на телегах сенаторы (Liv. IV. 60.6; Gai. Inst. 1.122). Столь точная и аутентичная характерно гика разновидностей ассов свидетельствует в пользу достоверности сообщений Ливия, а также в пользу широкого хождения медных ассов в эпоху ранней Республики. Малочисленность же археологических находок ассов вполне объяснима тем, что они использовались не только в виде средства платежа, но и в качестве мер веса (aes librum, римский фунт в 327,5 г), об учреждении которых именно Сервием Туллием сообщает Аврелий Виктор (Vir. ill. VII. 8). С введением в 269 г. до н. э. чеканки серебряной монеты: сестерциев (2,5 третичного асса) и денариев (10 третичных ассов) — старые медные деньги могли постепенно пойти в переплавку.

Обращает на себя внимание и тот факт, что с середины V в. до н. э. судебная пеня начинает взиматься в виде не скота, а металлических денег (законы 454 и 430 гг. до н. э. — Liv. III. 31. 6; Cic. Resp. II. 35. 60; Fest. P. 220; 229; 508 L; Gell. XI. 1; XX. 1. 12). Поэтому считать экономику Рима того времени натуральной некорректно. Современные исследования (De Martino. 1958. P. 7 ff.; 43-47; Маяк. 1993. С. 109-110) доказывают высокий уровень развития в Риме ремесла и торговли и дают нам полное основание утверждать, что уже в VI-V вв. до н. э. Рим продвинулся далеко вперед по пути развития товарного хозяйства. Об этом свидетельствуют прочные экономические связи Рима с Этрурией и греческими колониями Кампании, в расчетах с которыми широко использовались греческие монеты, а также договор 509 г. до н. э. о торговле между Римом и Карфагеном. В настоящее время достоверность этого договора уже не вызывает сомнений. Замечу так-же, что все латинские источники, включая самые поздние, исчисляют Сервиев ценз в ассах. Но в эпоху поздней Республики ассы превратились в мелкую разменную монету. Отсюда следует, что источники опирались на древнюю традицию и дотошно воспроизводили потерявшие уже свой смысл реалии архаической эпохи.

Таким образом, цензовая классификация сервианских разрядов при ближайшем рассмотрении оказывается достаточно адекватным воспроизведением древними авторами реалий начала проведения реформы Сервия Туллия. А считающиеся обычно самыми недостоверными и модернизированными списки вооружения разрядов обнаруживают свою практическую значимость и тесную взаимосвязь с цензом общинника.

Главным признаком гоплитского строя является повышение внимания к защитному вооружению и прежде всего щиту. Примером такого щита служит бронзовый щит диаметром около 1 м, найденный на Эсквилине. Он датируется первой половиной VII в. до н. э. Аналогичные щиты найдены в Цере. Шведский археолог Эйнар Гьёрстад обнаружил в Риме бронзовый шлем полусферической формы с выгнутыми краями без следов гребня, вызывающий ассоциации с и русскими шлемами греческого типа из Северной Италии. Причем подобные шлемы (горшкообразной или полукруглой формы с ободком по нижнему краю) были известны еще в VIII в. до н. э. Об этом свидетельствует фреска из Питекузы, где видна шеренга воинов с круглыми щитами, двумя копьями и в шлемах. Такие шлемы имели обычно либо плюмаж в центре, либо поперечный гребень (Peruzzi. 1970. Vol. VII. P. 72,77. Tav. XVI; Muller-Karpe, 1962. S. 55,89. Taf. 20); Залесский, 1959. С. 62). Кстати, прослеживается характерное сосуществование в Лации археологических находок двух типов шлемов: круглых коринфского типа, т. е. гоплитских, и горшкообразных, италийских, которые П. Коннолли справедливо атрибутирует воинам, вооруженным щитами «скутум» (Connolly, 1981. Р. 94-102). Наконец, к периоду правления «этрусской династии» в Риме относятся находки Э. Гьёрстадом панциря VI в., представляющего собой, скорее, нагрудник прямоугольной формы со слегка вогнутыми внутрь краями, усиленными бронзовым обручем, с орнаментом в виде концентрических кругов (Gjerstad, 1953. Vol. II. P. 180, 185, 218, 203, 227, 230, 232, 237, 241, 254-265). Нагрудники круглой формы или в виде фалер, нашитых на кожаный панцирь, обнаруживают и сейчас и Лации и Центральной Италии. Многочисленны находки наконечников копий листовидной и трехгранной формы для ближнего боя с раструбами для насадки на древко. Они отождествляются с копьями (hasta), применяемыми в фаланге, и идентичны по форме копьям, изображенным на этрусской керамике. Разнообразны виды мечей: от широких рубящих мечей (mucro) и длинных колюще-рубящих мечей с слегка загнутым концом лезвия (spatha) до коротких мечей галльского типа (gladius) и кинжалов (pugnio).

Необходимо затронуть еще один аспект. Одно из течений в историографии связывает реформу Сервия Туллия с якобы прямым завоеванием Рима этрусками в конце VII в. до н. э. и установлением и нем правления так называемой «этрусской династии». Под ней подразумевают царей Тарквиния Древнего, Сервия Туллия и Тарквиния Гордого. Хотя, замечу, Сервий в традиции считается однозначно из латинского рода. Этрускам же приписывают превращение римского родового военного вождя в абсолютного царя-владыку с династическими тенденциями (Beloch, 1926. S. 227 u folg.; Meyer, 1923. S. 22; Rostovtzeff, 1930. Т. 2. S. 21-24; Snodgrass, 1937. P. 118; Th0msen, 1980. P. 200 ff.; Stary, 1981; Нетушил, 1916. С. 31; Pareti, 1952. Vol. 1. P. 300 ff.). Например, X. Скаллард полагал, что в VI в. до н. э. Рим не только находился под сильным политическим, экономическим и религиозным влиянием этрусков, но и был физически захвачен ими и превращен в важную базу на Тибре для обеспечения дальнейшей экспансии этрусков в Лации и Кампании. Он высказывает убеждение, что это завоевание привело к хозяйственному подъему и социальному прогрессу Рима (Scullard, 1976. Р. 172). В последние десятилетия эта точка зрения превалирует в западной историографии. Так, французская исследовательница Кр. Сонье, анализируя археологический материал о вооружении, отмечает синхронность его развития (особенно гоплитского) в Риме и в Этрурии во второй половине VII—VI в. до н. э. На этом неоднозначном основании она приписывает формирование войска нового типа в Риме этрускам, хотя в вопросе о завоевании более осторожна (Saulnier, 1980. Р. 94, 104-105).

Подобные теории, кстати, не подкрепленные ни материалом источников, ни серьезными археологическими данными, встречали основательные возражения в отечественной историографии. Например, еще полвека назад Н. Н. Залесский в специальном исследовании «Этруски в Риме» убедительно доказал, что этрусский элемент в римской правящей верхушке был уравновешен многочисленной знатью латинского и сабинского происхождения (Залесский, 1958. С. 97, 107). А. А. Ельницкий также полагал, что цари этрусской династии, внеся этрусские традиции в римское общество, уже находящееся на пороге образования государства, лишь ускорили происходившие в нем процессы складывания социальных классов, но отнюдь не создали искусственно, не навязали насильно эти процессы (Ельницкий, 1958. С. 142-156).

Можно привести и обоснованное мнение Франческо Де Мартино. Он обращал особое внимание на взаимосвязь политического и экономического развития Рима и убедительно продемонстрировал, что досервианский Рим уже подошел в своем развитии к порогу возникновения государства, но остановился на нем (De Martino, 1958, P. 34-74).

Уязвимость версии об этрусском завоевании Рима наглядно проявляется в том, что Рим никогда не заключал военных или политических союзов с этрусскими городами. Наоборот, наиболее интенсивно воевал с ними «коренной», так сказать, этруск Тарквиний Древний, длительные кампании вел с ними сам Сервий Туллий. Безусловно, реальность и степень подчинения Рима этрускам так и останется проблемой дискуссий вследствие скудности источников. Но гораздо существеннее не то, был или не был Рим под властью этрусков, а то мощное культурно-психологическое воздействие, которое оказывала развитая этрусская цивилизация на юный, но уже задиристый Рим. При этом Рим, очевидно, и в расцвете своего могущества испытывал по отношению к ней некий комплекс неполноценности.

Подводя итог, можно отметить следующее. Реформа Сервия Туллия по своим целям, изначально прежде всего военным, и методам проведения (при полном соблюдении всех древних сакрально-правовых обрядов) полностью соответствует реалиям социально-политического и экономического развития римской общины в середине VI в. до н. э. Она явилась дерзким, но назревшим способом разрешить сгустившиеся к тому времени противоречия родоплеменного коллектива: замкнутость родовых ячеек общины — курий и гентильных триб, прекращение пополнения населения за счет «свежей крови» переселенцев-плебеев, которое вело к нарушению управляемости общиной и резкому снижению базы ее вооруженных сил. Куриатное ополчение окончательно доказало свою отсталость и невозможность быстрого восполнения потерь в живой силе. Все это приводило к утрате положения Рима среди окружающих племен и народов и нарастанию внешней угрозы. Решить проблемы перехода Рима от родоплеменного общества эпохи «военной демократии» к государственному строю можно было лишь на качественно иной основе. Тем более что именно к середине VI в. до н. э. в Риме уже вовсю шло формирование «среднего класса» из зажиточных землевладельцев как коренных членов курий, так и бесправных плебеев (см. тему 6).

Выполняя частную задачу реформирования военной организации и расширения ее состава, реформа Сервия Туллия взорвала родовые устои и положила начало объединению в едином гражданском коллективе патрициев и плебеев. Именно их борьба стала, на мой взгляд, движущей силой формирования в Риме гражданского общества и государства, причем особого типа, разновидности античного полиса — civitas. Введение организованного по сословно-цензовому принципу гоплитского войска, где тяжеловооруженные состоятельные общинники получали преимущество независимо от родового происхождения, явилось одним из важнейших признаков формирования государства полисного типа.

Принятие индивида в военную организацию автоматически вводило его в состав гражданства и давало право участвовать в обсуждении дел не только самого войска, но и всей общины. Само центуриатное собрание, будучи собранием войска, объективно заняло место собрания всей civitas. Именно в нем воплотилось военно-политическое единство раннереспубликанской общины, ибо оно объединило патрициев и плебеев в одних цензовых разрядах и центуриях независимо от сословной принадлежности. Поэтому реформирование войска означало неизбежно и переустройство всего общества, а введение территориального деления первоначально для чисто военных целей знаменовало переход от гентильной организации к полисной.

Однако данное положение привело к сохранению в Риме после реформы Сервия куриатной организации, что отнюдь не означало половинчатость реформы Сервия по сравнению, скажем, с законодательством Солона и Клисфена в Афинах, ибо она и не ставила перед собой цели подрыва господства родовой аристократии. Но сам факт существования куриатной организации в качественно иной центуриатной системе породил объективное противоречие, которое являлось источником и побудительным мотивом развития «борьбы сословий», — между юридическим равенством патрициев и плебеев в военной организации и пропастью в социально-политическом и родовом отношениях (см. далее темы 6-7).

В этой связи приходится подвергнуть сомнению доминирующую в историографии точку зрения на центуриатную систему как на утверждение тимократии (Botsford, 1909. Р. 33; Staveley, 1972. Р. 128; Gjerstad, 1966. Р. 28; Bleicken, 1975. S. 43; Saulnier, 1980. P. 107; D’Agostino, 1990. P. 80; Fugmann, 1990. S. 273). Тимократия трактуется обычно как обладание гражданином суммой политических прав пропорционально его состоянию. Действительно, в раннем Риме больший ценз давал общиннику преимущества в участии в центуриатных комициях. Но, во-первых, это преимущество проистекало из чисто военных нужд комплектования тяжеловооруженной боеспособной фаланги, а во-вторых, оно проявлялось главным образом в праве активно участвовать в голосовании, практически не влияя на его результат.

Коренным отличием центуриатной системы от тимократической греческой являлось то, что органы управления ею формировались как раз не по принципу ценза, а на основе принадлежности к патрицианскому сословию. Плебеи, даже входящие в 1-й имущественный разряд (классис), не могли занять высшие магистратуры, особенно связанные с обладанием империем и правом ауспиций, несмотря на все свое состояние. Ярким примером этого служит эпизод со всадником Спурием Мелием (см. темы 8, п. 1 и 15, п. 3).

Подобное положение сохранялось до реформ Лициния-Секстия (367 г. до н. э.). При этом даже после допущения плебеев к высшим магистратурам (консулярному трибунату и консулату) им приходилось настаивать на юридическом выделении квот для плебеев. С другой стороны, патриций не мог стать плебейским трибуном иначе как перейдя в сословие плебеев путем усыновления. Таким образом, в центуриатной конституции, игнорирующей сословный принцип в комплектовании военных сил, в политической сфере доминировал именно сословный, а не тимократический принцип.

Источник:

Токмаков В. Н. Армия и государство в Риме. От эпохи царей до Пунических войн. «КДУ». Москва, 2007.

Сервиева стена (Murus Servii Tullii)

К середине VI в. до н. э. городские стены Рима были фрагментарными: жители холмов делились на общины, причем каждая их них обеспечивала защиту холма по-своему, делая ставку главным образом на закалку и мужество защитников. На особо пологих участках были стены, а в низине копали рвы или устраивали земляные валы, укрепленные блоками туфа (aggere). Хотя нет четких документальных свидетельств о стене царя Сервия, предполагается, что она имела длину 11 км, а высота ее доходила на отдельных участках до 9 м. После нашествия галлов в 390 г. до н. э. защитный пояс Рима был частично перестроен и фортифицирован блоками из желтого туфа, который добывали в районе бывшей столицы этрусской федерации — Вейи. Сохранившиеся участки крепостной стены относятся именно к этому периоду и повторяют очертания архаичных стен VI в.

Как утверждает Ливий, строительство стен республиканского периода началось в 378 г. до н. э. по инициативе и под руководством консулов Спурия Сервилия Приска и Квинта Клелия Сикула. Основными строительными элементами являлись блоки желтоватого туфа (фото слева, кликните!) с изменяющейся шириной (40-50 см) и длиной (60-120 см) в поперечной конусообразной кладке снизу вверх для большей прочности. Внешняя сторона стен была стесана (это не давало противнику возможности вскарабкаться), а внутренняя часть спускалась ступеньками (80-100 см) для удобства защитников.

Ворота Сервиевой стены

Целимонтанские ворота (Porta Celimontana), еще называемые Аrco di Dolabella e Silano (холм Целий).

Эсквилинские ворота (Porta Esquilina), еще называемые Аrco di Gallieno (холм Эсквилин).

Капенские ворота (Porta Capena), откуда начиналась Via Appia (Рим — Капуя), не сохранились.

Нет достоверных документальных свидетельств о количестве ворот, их точном местоположении. Сохранились лишь названия, которые, вполне могли дублироваться: Porta Flumentana, Porta Carmentalis, Porta Triumphalis, Porta Trigemina, Porta Lavernalis, Porta Raudusculana, Porta Naevia, Porta Capena, Porta Querquetulana, Porta Celimontana, Porta Esquilina, Porta Viminalis, Porta Collina, Porta Quirinalis, Porta Salutaris, Porta Sanqualis, Porta Fontinalis.

А между тем Рим богател, расширялся и постепенно вышел за границы древней стены Сервия. К 80 г. до н. э. население города составляло более 400,000 жителей. В эпоху Октавиана Августа и последовавшего периода Pax Romana никто не воспринимал всерьез важность крепостных стен. Рим защищал себя на чужих территориях, его границы раздувались подобно воздушному шару во все стороны света и казалось, что нет силы, способной вернуть римлян к первичному инстинкту самосохранения нации.

Музей

Адрес: Via di Porta San Sebastiano (недалеко церкви Domine Quo Vadis)

В 1990 году был основан Музей Стены (Museo delle Mura), посвященный истории этих крепостных сооружений. Семь залов музея содержат документальные свидетельства из жизни стены с момента ее сооружения и до наших дней. Экспозиция освещает не только технические подробности строительства, но и политическое значение сооружения в разные моменты истории государства.

Стены и границы Рима

Стены и границы Рима