сбрасывали зажигалки с крыш

«Жители брали бомбы «зажигалки» прямо руками» — Серпухов в период битвы за Москву

Годовщина битвы под Москвой, которая переломила ход Великой Отечественной войны, официально отмечается 5 декабря, когда советские войска перешли в контрнаступление. Осенью-зимой 1941-го ожесточенные бои велись на территории Подмосковья, на самых подступах к столице. Одним из городов воинской доблести стал Серпухов. Каким был Серпухов 75 лет назад, в разгар московской битвы, Серпуховскому ИА рассказали краеведы и сотрудники историко-художественного музея.

«Серпухов не сдавать!»

Осенью 1941-го Серпухов был изрыт противотанковыми рвами, застроен баррикадами, в напряженном ожидании очередного вражеского авианалета. Мешки с землей, уложенные поперек дорог, перекрывали улицы Ворошилова, Аристова, Советскую, проезд под Соборной горой.

В Очковских горах стояли артиллерийские орудия. Город защищала 49-я Армия под руководством Ивана Захаркина, которому и были адресованы слова вождя. И город не сдался, хотя сильно пострадал от воздушных бомбардировок.

Налеты были и ночью: немцы сбрасывали бомбы-фонари, хорошо освещавшие местность. Конечно, 75 лет назад Серпухов разительно отличался от нынешнего: частный сектор, дома в два-три этажа, каменный низ и деревянный верх. На это и рассчитывали гитлеровцы: бомбы-зажигалки пробивали крыши, и на чердаках начинался пожар

Возрождение храма

Первая военная зима выдалась лютой, ее ледяное дыхание чувствовалось уже в октябре. Все, кто мог держать в руках лопату, включая старшеклассников, привлекались к оборонной работе. Население строило противотанковые сооружения и укрепления, рыло окопы, долбя мерзлую землю. Беда объединила всех.

Когда каждый день мог стать последним, люди искали утешения в вере, хотя религия в то время официально была запрещена. Но, как известно, в окопах атеистов не бывает. Война примирила власть с религией. В 41-м году в Серпухове даже открылась церковь. Второе рождение обрел Храм Всех Святых, долгое время служивший складским помещением.

Операции нон-стоп

В то время Серпухов был забит армейскими госпиталями и медсанбатами дивизий. В город ежесуточно поступало по тысяче раненых, всего в Серпухове было девять госпиталей. Очевидцы рассказывали, что у врачей и медсестер, сутками не отходивших от операционных столов, отекали ноги.

Подвиг Лавриненко

Знаменитый бой танкиста, героя Советского Союза Дмитрия Лавриненко с целой колонной немецких солдат состоялся 19 октября 1941-го года в окрестностях Серпухова. Танк старшего лейтенанта Лавриненко догонял свое подразделение после боев под Мценском и шел на Волоколамск. Для экономии времени путь проложили через Серпухов. Боевую машину на пустынных улицах тут же заметили и вызвали командира экипажа в комендатуру.

На Серпухов шла механизированная вражеская колонна, а защищать его было некому: в городе не дислоцировалась ни одна воинская часть. Прикрыть Серпухов мог разве что отряд добровольцев без боевого опыта и нормального вооружения. Поэтому задачей-минимум для танкиста было — хотя бы ненадолго задержать приближающихся с запада гитлеровцев.

Расчет оказался правильным. Танк, стоявший в засаде, ударил огнем по грузовику, и, воспользовавшись замешательством врага, пошел «утюжить» остатки колонны. Немцев охватила паника, одни бежали и были застрелены, другие сдались подоспевшему отряду комбрига Павла Фирсова. Это были первые пленные фашисты, которых увидели серпуховичи.

Серпухов с незапамятных времен был южным форпостом Московского региона. Вклад жителей и бойцов, защищавших Москву, был высоко оценен – в 1982 году Серпухов наградили орденом Великой Отечественной войны I степени, а в 2016-м присвоили звание «населенный пункт воинской доблести».

Татьяна Панкратова

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите «Ctrl+Enter»

Москва под бомбами

По данным московского управления НКВД, за первые пять месяцев войны на Москву было совершено 90 налетов, в результате чего уничтожено более 400 жилых домов и повреждено более 800. При этом 11327 человек погибли и около 2 тысяч были тяжело ранены.

Первая воздушная тревога в городе прозвучала в ночь на 1 июля – поступило донесение о приближении вражеской авиации. Была развернута и приведена в боевую готовность ПВО, население укрыто в метро, подвальных убежищах. Однако самолеты с крестами над Москвой не появились.

До середины июля жизнь горожан внешне не менялась, если не считать марширующих по улице солдат, милиционеров-регулировщиков в касках и людей, толпящихся у репродукторов в ожидании фронтовых сводок.

Рестораны работали, как и в мирное время, и в них еще можно было заказать хорошие блюда. Был переполнен коктейль-холл на улице Горького, повсюду шла оживленная торговля мороженым и газированной водой, гудели аттракционы в парках. В летнем саду «Эрмитаж» пел Вадим Козин, танцевала Анна Редель, острил Дыховичный, разносился бархатный баритон Утесова.

На каждом сеансе были полны кинотеатры – показывали «Щорса», «Если завтра война», «Профессора Мамлок», «Боксеров», «Болотных солдат». Не пустовали и театры – во многих по-прежнему шли классические пьесы, но кое-где репертуар становился более злободневным. В конце сентября «Лебединым озером» открыл сезон Большой с блистательной Ольгой Лепешинской. Это было всего за несколько дней – поразительный факт! – до начала генерального наступления немцев на Москву.

По свидетельству того же Верта, «люди на улицах иной раз шутили и смеялись, хотя, что весьма показательно, лишь очень немногие открыто говорили о войне».

Ситуация представляется удивительной, чуть ли не фантастической – немцы захватили Прибалтику, Белоруссию, стоят у ворот Киева, штурмуют Смоленск, а в Москве улыбаются, едят мороженое и ходят в кино.

В ночь на 22 июля сирена воздушной тревоги снова возвестила о приближении эскадрилий люфтваффе, но на сей раз гитлеровцы «не обманули» напряженного ожидания москвичей. Однако затем в газеты – что не удивительно – попала лишь скупая, тщательно «процеженная» цензурой информация об этом событии. Однако вполне достоверная:

«В 22 ч. 10 м. 21 июля немецкие самолеты в количестве более 200 сделали попытку массового налета на Москву. Налет надо считать провалившимся. Заградительные отряды нашей авиации не допустили основные силы немецких самолетов к Москве. В городе возникло несколько пожаров жилых зданий. Имеется небольшое количество убитых и раненых. Ни один из военных объектов не пострадал.

Нашей ночной авиацией и огнем зенитных батарей по неполным данным сбито 17 немецких самолетов. Воздушная тревога продолжалась 5 ½ часов».

Киновед Неи Зоркая вспоминает:

Не обошлось без жертв – во время налета погибли несколько сотрудников администрации театра, пожарный и два артиста, дежуривших на крыше: Чистяков и Куза, который на общественных началах руководил рабочим театром завода «Каучук».

Известный артист Вячеслав Шалевич рассказывал, как руины театра Вахтангова закрывали специально возведенной кирпичной кладкой, чтобы не портить настроение Сталину, проезжавшему по Арбату.

Через несколько дней вождь лично пожаловал сюда в черном лимузине и осмотрел разрушения. По словам Шалевича, он обменялся несколькими фразами с сопровождавшими его людьми – возможно, приказал поскорее восстановить здание.

В середине октября труппа театра Вахтангова, наскоро собравшись, ибо немцы стремительным маршем шли на Москву, эвакуировалась в Омск, захватив с собой старшекурсников Щукинского училища, официально оформив их, как членов семей артистов.

Были и другие разрушения исторических зданий в центре Москвы. В Староконюшенном переулке и в Гагаринском, в районе Арбата, были срезаны фугасными бомбами дома, и стояли чьи-то оголенные квартиры. Было завалено бомбоубежище… На Большой Молчановке из родильного дома Грауэрмана эвакуировали женщин и новорожденных.

Кстати, еще в январе 1941-го составили секретный список огневых позиций батальонов ПВО Москвы, и согласно этому документу зенитные орудия должны были размещаться у дома 27/47 на Арбатской площади, и в Сивцевом Вражке (дом 7). А также поблизости: на улице Чайковского, 10/14; на Никитском бульваре, 9; на Малой Никитской улице, 10; в Зачатьевском переулке, 13; в Глазовском переулке, 3; на Тверском бульваре, 10.

На улицах появились «слухачи» – военные, «слушавшие» небо через звукоуловители, походившие на большие граммофонные трубы, и сообщали о приближении вражеских самолетов.

Они относились к службе ВНОС – воздушного наблюдения, оповещения и связи. О воздушном нападении предупреждал прерывистый звук сирен, радиорупоров, гудки фабрик, заводов, паровозов и пароходов. Потом громко и печально звучала знакомая по сотням фильмов о войне фраза: «Граждане, воздушная тревога…»

Москвичи спасались от бомбежек не только в тоннелях метро – да и станций тогда было немного, – но и в подвалах домов: оштукатуренных, с заделанными окнами и подогнанными дверями. Увы, порой они превращались в «братские могилы»: например, фугас, угодивший в один из подвалов в Проточном переулке, уничтожил всех находящихся там людей.

Надежды немцев на это сгорели, в прямом смысле слова, в суровом московском небе с самого начала. Потери люфтваффе над столицей будут и дальше только неуклонно расти.

Возможно, эти объекты немцы атаковали вслепую, торопливо «убегая» от густого зенитного огня московской ПВО, мощь которой все более крепла. Точно также – бесцельно – асы Геринга сбрасывали бомбы на Тишинский, Зацепский, Ваганьковский, Центральный и Филевский рынки.

Свою задачу асам Геринга выполнить не удалось, хотя их яростным атакам подвергались и заводы и фабрики, работавшие для фронта.

…На крыше дома одного из домов в центре столицы дежурил мальчик, бесстрашно гасивший «зажигалки. Он стал известным писателем Юрием Казаковым и впоследствии своим блистательным и проникновенным пером описал увиденное:

Если бы кто-нибудь в эту секунду посмотрел на Вахтанговский театр, он увидел бы, как в нежнейшем сиянии рассвета к небу вздымается тугой черный столб чего-то плотного, черного… И еще в этом громадном расширившемся столбе мелькали, показываясь и пропадая, какие-то небольшие предметы, похожие на кубики и спички. Но это были не кубики и спички, а куски стен и балки, они были огромными, но на большой высоте казались маленькими… Этой устрашающей красоты никто не видел, потому что не только там, наверху, но и тут, на земле, все падало, рассыпалось, съезжали и разрывались крыши, валились стекла и рамы, отбитые карнизы, текла кирпичная пыль из глубоких оспин, оставленных на стенах визжащими раскаленными осколками, и уже давно – секунды две – лежали без сознания или убитые люди, застигнутые взрывом на открытом месте».

Помните, у Высоцкого:

«Не боялась сирены соседка

И привыкла к ней мать понемногу,

И плевал я, здоровы трехлетка,

На воздушную эту тревогу».

Принято считать, что немцам просто не хватило сил, чтобы уничтожить такой громадный объект, как столица. Может быть. Но главное было, конечно, в другом – агрессоры не могли и представить, что их удары москвичи будут отражать с таким спокойствием и решимостью.

Не было и речи о панике, на которую рассчитывали немцы. Наоборот, защитники города становились все более стойкими. Такими они встретили победный май 1945-го. И только указатели «Укрытие» возле метро напоминали о том, что довелось пережить москвичам.

НИ О ЧЕМ. И ОБО ВСЕМ

Опасность для людей была большая. Однако результативность МПВО — огромна! Например, за время войны в Лондоне было уничтожено более 39 000 зданий, поскольку тушение пожаров начиналось после завершения воздушной тревоги. Благодаря действиям МВПО, в Москве за все время бомбардировок сгорело или было разрушено всего около 1000 зданий, из них 400 — жилых.

Работа в МПВО требовала изрядного мужества. Находится во время бомбежки в наиболее уязвимом месте, подходить к взведенному боеприпасу на расстояние вытянутой руки мог не каждый. Кроме того, ряд авиационных боеприпасов были с сюрпризом. Они производили впечатление неразорвавшихся авиабомб, но взрывались, едва их сдвигали с места.

Женщины и дети, рабочие заводов и социальных учреждений должны были спуститься в бомбоубежище. Их было три вида: метро, бомбоубежища во дворах жилых домов и бомбоубежища при заводах. Последние, как правило, пустовали, поскольку москвичи понимали важность их продукции для фронта, и не покидали свои рабочие места во время тревоги.

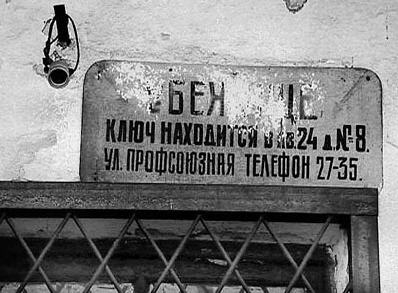

До войны в Москве успели построить 2600 бомобоубежищ, рассчитанных на 400 тыс. человек. Еще 350 тыс. могло принимать метро (по некоторым данным, даже 435 тысяч). Но для огромного города этого было мало, и люди сами строили индивидуальные бомбоубежища, называемые «щели». Вот одна из таких щелей. Интересно, выражение «по щелям прятаться», не отсюда ли пошло?

Бомбоубежища при жилых домах представляли собой более капитальное сооружение, многие из которых и сегодня готовы принять жильцов близлежащих домов.

В книге Георгия Васильевича Андреевского «Повседневная жизнь Москвы в сталинскую эпоху. 1930—1940 годы« хорошо передана атмосфера бомбоубежищ той поры.

Другой «братской могилой» стало бомбоубежище, устроенное под железнодорожным пакгаузом Белорусского вокзала. Там тоже завалило людей, и никто им не смог помочь. Со временем Москва вообще отказалась от всяких «бомбоубежищ», кроме метро.

Людей можно было понять: бомбоубежище не самое приятное место. Да и могли ли спасти от хорошей бомбы простые подвалы? А ведь именно они, как правило, отводились под укрытия, бомбо– и газоубежища. Их, конечно, как могли, приспосабливали под убежища: потолки подпирали стойками, оборудовали «сануголки», помещения штукатурили и белили, заделывали окна, подгоняли двери, чтобы они плотно закрывались, делали «лазы». В убежищах, согласно инструкции, один унитаз приходился на восемьдесят человек. В убежищах, не имеющих канализации, устраивались так называемые «пудр-клозеты», которые потом выносились.

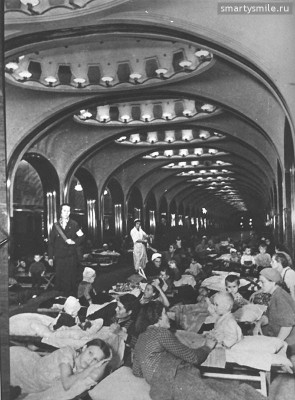

Метро было гораздо более надежным убежищем по причине его глубокого залегания. Настолько надежным, что горожане стремились переночевать в нем (бомбежки, в основном, были по ночам). Из книги Георгия Андреевского.

. после того как поезда заканчивали свой бег по тоннелям, в половине девятого вечера, в метро пускали детей и женщин с детьми до двенадцати лет. Ночевать в метро было надежнее, чем дома. Государство берегло детей – „наше будущее“ и прятало их от бомбежек в своих подземных дворцах. Взрослым „Правила“ запрещали вечером и ночью, до сигнала „Воздушная тревога“, входить в метро. Нарушителям грозил штраф от пятидесяти до трехсот рублей. Однако, войдя в метро с вечерней бомбежкой, многие оставались в нем до утра. Ночевали москвичи в тоннелях на деревянных щитах, которые укладывались на рельсы. На платформах и в вагонах разрешалось оставаться только детям и женщинам с детьми до двух лет.»

Но власти пытались обустроить на станциях хоть какой-то, но быт. Вот, например, на станции Кировская (ныне Чистые пруды) была организована библиотека со столами, лампами и стульями. Правда пускали туда не всех, преимущественно военных. Поезда (а метро работало все дни осады, кроме нескольких дней октябрьской паники) ходили мимо этой станции, а сама платформа была закрыта фанерными щитами от глаз любопытных.

На станциях были созданы запасы питьевой воды, оборудованы медпункты. Для детей была организована продажа молока и белых булочек. Что удивительно, даже во время воздушной тревоги работали эскалаторы, перевозя вниз запоздавших людей.

Здесь нужно отметить, что на платформах размещались женщины и дети, а взрослых мужчин, как правило, размещали в туннелях.

Но вот тревога закончилась, и москвичи потянулись обратно на поверхность, чтобы просто жить и радоваться каждому дню жизни.

Сбрасывали зажигалки с крыш

Немцам так и не удалось захватить Москву. И если о битве за Москву написано множество книг, то о том, как пережили войну простые москвичи вспоминают не так часто.

Военное положение

В пятом пункте приказа начальника московского гарнизона Ивана Захаркина также указывалось, что без специального разрешения запрещена фото и киносъмка столицы.

С первых дней войны началась эвакуация и маскировка города.

«Зажигалки»

19 октября журналист Николай Вержбицкий, свидетель тех событий, записал в своем дневнике:

«16 октября войдет позорнейшей датой, датой трусости, растерянности и предательства в истории Москвы. Опозорено шоссе Энтузиастов, по которому неслись в тот день на восток автомобили вчерашних «энтузиастов» (на словах), груженые никелированными кроватями, коврами, чемоданами, шкафами и жирным мясом хозяев этого барахла».

Массовый исход из Москвы и панику удалось пресечь только после введения осадного положения, когда вышел приказ: всех провокаторов и паникеров расстреливать на месте.

Метро

В годы войны московское метро стало бомбоубежищем. Приказ о введении особого режима вышел 21 сентября 1941 года, но и метрополитен, и сами люди готовились к нему заранее. Работники метрополитена и добровольцы изготовили 73000 квадратных метров деревянных настилов в тоннелях, общая протяженность которых превышала 36 километров. В ходе работ было использовано 60 тонн гвоздей. Переоборудование метро в бомбоубежище потребовало колоссальных усилий, но все они были оправданы. За время войны московский метрополитен перевез почти полтора миллиарда пассажиров.

На станции «Курская» была библиотека, в метро работали магазины, парикмахерские. За годы войны в «подземке» родилось 217 детей.

Поражает и то, что в военное время, несмотря на все тяготы, строились и открывались новые станции, началось строительство кольцевой линии метрополитена.

Темнота

Курево

Кроме проблем с электричеством, отоплением и едой остро встал в военной Москве вопрос с табаком. Дефицит курева приводил к тому, что люди курили чай, вишневый лист, хмель. Конечно,это не могло заменить москвичам папиросы. На привычке людей к табаку наживались спекулянты. В ноябре 1941 года стакан махорки у спекулянтов на Преображенском рынке стоил 10 рублей, пр этом не было никаких гарантий, что в купленном свертке действительно махорка, а не сено. Курили все. В аптечных лавках невозможно было купить ни шалфея, ни чабреца, ни дубового листа.

За неимением спичек самокрутки раскуривали при помощи луп или добывали огонь при помощи камня и примитивного трута, сделанного из старых бинтов.

Огороды

Несмотря на все военные тяготы,нужно было как-то жить. Спасала земля. Уже летом 1942 года вся Москва взялась за лопаты и грабли. Николай Вержбицкий писал: «Копают грядки, как попало и где попало. Видел три жалкие грядки у самого тротуара в Газетном переулке, у окон подвала, не огорожены (14 июня 1942 года)».

В профсоюзных ячейках распределяли участки земли в Москве и пригороде. Земли хватало не всем. Кому-то доставались участки на кладбищах. В Москве только мостовые и тротуары остались нетронутыми, все остальное было засеяно картошкой.

Конечно, были и мародеры. Даже несмотря на то, что 79 статья УК РСФСР за хищения с огородов предусматривала срок до двух лет.

Конечно, в рамках одной статьи невозможно охватить все аспекты жизни Москвы в военное время. «Русская семерка» ещё вернется к этой теме.

Сбрасывали зажигалки с крыш

Немцам так и не удалось захватить Москву. И если о битве за Москву написано множество книг, то о том, как пережили войну простые москвичи вспоминают не так часто.

В пятом пункте приказа начальника московского гарнизона Ивана Захаркина также указывалось, что без специального разрешения запрещена фото и киносъмка столицы.

С первых дней войны началась эвакуация и маскировка города.

19 октября журналист Николай Вержбицкий, свидетель тех событий, записал в своем дневнике:

«16 октября войдет позорнейшей датой, датой трусости, растерянности и предательства в истории Москвы. Опозорено шоссе Энтузиастов, по которому неслись в тот день на восток автомобили вчерашних «энтузиастов» (на словах), груженые никелированными кроватями, коврами, чемоданами, шкафами и жирным мясом хозяев этого барахла».

Массовый исход из Москвы и панику удалось пресечь только после введения осадного положения, когда вышел приказ: всех провокаторов и паникеров расстреливать на месте.

В годы войны московское метро стало бомбоубежищем. Приказ о введении особого режима вышел 21 сентября 1941 года, но и метрополитен, и сами люди готовились к нему заранее. Работники метрополитена и добровольцы изготовили 73000 квадратных метров деревянных настилов в тоннелях, общая протяженность которых превышала 36 километров. В ходе работ было использовано 60 тонн гвоздей. Переоборудование метро в бомбоубежище потребовало колоссальных усилий, но все они были оправданы. За время войны московский метрополитен перевез почти полтора миллиарда пассажиров.

На станции «Курская» была библиотека, в метро работали магазины, парикмахерские. За годы в войны в «подземке» родилось 217 детей.

Поражает и то, что в военное время, несмотря на все тяготы, строились и открывались новые станции, началось строительство кольцевой линии метрополитена.

Кроме проблем с электричеством, отоплением и едой остро встал в военной Москве вопрос с табаком. Дефицит курева приводил к тому, что люди курили чай, вишневый лист, хмель. Конечно,это не могло заменить москвичам папиросы. На привычке людей к табаку наживались спекулянты. В ноябре 1941 года стакан махорки у спекулянтов на Преображенском рынке стоил 10 рублей, пр этом не было никаких гарантий, что в купленном свертке действительно махорка, а не сено. Курили все. В аптечных лавках невозможно было купить ни шалфея, ни чабреца, ни дубового листа.

За неимением спичек самокрутки раскуривали при помощи луп или добывали огонь при помощи камня и примитивного трута, сделанного из старых бинтов.

Несмотря на все военные тяготы,нужно было как-то жить. Спасала земля. Уже летом 1942 года вся Москва взялась за лопаты и грабли. Николай Вержбицкий писал: «Копают грядки, как попало и где попало. Видел три жалкие грядки у самого тротуара в Газетном переулке, у окон подвала, не огорожены (14 июня 1942 года)».

В профсоюзных яейках распределяли участки земли в Москве и пригороде. Земли хватало не всем. Кому-то доставались участки на кладбищах. В Москве только мостовые и тротуары остались нетронутыми, все остальное было засеяно картошкой.

Конечно, были и мародеры. Даже несмотря на то, что 79 статья УК РСФСР за хищения с огородов предусматривала срок до двух лет.

Конечно, в рамках одной статьи невозможно охватить все аспекты жизни Москвы в военное время. «Русская семерка» ещё вернется к этой теме.