ржаное поле автор культурология

Ржаное поле автор культурология

Через несколько лет мое поэтическое исцеление инициировал я сам, чувство прекрасного входит в список необходимых для выживания вида качеств. Но писал я редко и по случаю. Какому-нибудь особо выдающемуся случаю. Методом проб и ошибок выбрал форму персидской газели и, поскольку настоящей поэзии достойна только любовь, выражался в ней.

Почему ты уходишь? Что с нами?

Пламя съело поле ржаное,

Мною снова играет скука,

Руку читает, как книгу гадалка.

Жалко. Что с твоими глазами?»

Пламя съело поле ржаное,

Ноет ветер, забившись за трубы,

Грубо сбивая ритм и мешая слово.

Снова придется идти пустырями.

Пламя съело поле ржаное.

Строю дом, куда не смогу возвращаться.

Снятся дороги в поле.

Вот так вот бесстрашно выражался. А чего по главному вопросу мелочиться?! Чай не вороны — триста лет не жить.

После женитьбы жанровая ниша оказалась вакантной, и я написал только одно стихотворение, да и то для заставки религиозно-публицистической передачи «Жития святых», которую снимал на деньги, вырученные от продажи своей машины, находясь в уверенности, что смогу пристроить отснятые передачи на какой-нибудь респектабельный канал, чего, естественно, сделать не смог, за отсутствием в России таковых. Стихотворение бесплатно зачитывал Олег Павлович Табаков, за что его и без того мною почитаемая личность стала для меня одним из эталонов благородства и великодушия.

Искреннее нежелание телевизионного руководства разделить мой религиозный энтузиазм не изменило мое отношение к миру духовному, как позже этого не смогли сделать и тысячи других персоналий, чаще всего под предлогом борьбы за «чистоту веры», но, по сути, просто не имеющих даже желания подумать о чем-то хорошем. Черти, короче.

Стихотворение звучало так:

«В порывах юности беспечной,

Я жизнь свою писал с листа

И верил сердцем бесконечно

В реальность подвига Христа.

И время шло, и я менялся

И был я беден и гоним,

И покорял и покорялся,

И сам любил и был любим.

Но помнил — истина проста —

Реальность подвига Христа.

Больше я стихов не писал. Слишком честный жанр для этой жизни.

P.S. Пользуясь случаем, поздравляю всех православных христиан с Пасхой Христовой. Любви, здоровья и терпения вам! Все будет хорошо.

Бог нас любит, а любовь выше справедливости, иначе как объяснить то, что мы еще живы.

По праву литератора и тяге к оптимизации я написал к своей сказке либретто. Чтобы читатель мог уловить общие интонации стиля данного произведения, делюсь описанием новой родины главного героя.

«С высоты птичьего полета эти два острова напоминали крылья ангела. Недаром, по древнему поверью португальских моряков, считалось, что это именно те самые крылья, которые обронил сверженный с небес Денница. Также моряки свято верили, что сам Господь не допустит демону найти их, и поэтому стареющие капитаны с удовольствием приобретали там дома, дабы в покое встретить надвигающуюся старость, даже если она придется на конец света. По этой же логике в лесах на склонах этих абсолютно симметричных друг другу гор они закапывали свои накопления. А поелику все эти люди успели к тому времени увенчать свои имена славой, редкий безумец мог покуситься на их скрытое до поры имущество. Правда, большинство капитанов так и не смогли добраться до островов, ибо море неохотно отпускает своих героев, пусть даже на заслуженный отдых. Но их сокровища наверняка и поныне лежат где-то там, в корнях могучего вяза или у подножия гранитной скалы. У детишек, родившихся на островах в двадцатом и следующем столетии, любимыми сказками были страшная — «Проклятие золота Гонсалеса», о попытке городского водовоза воспользоваться найденными им сокровищами старого пирата, и романтическая — «Домик Мэри», о нежной любви белошвейки Мэри и капитана Френсиса Дрейка. Последняя сказка имела еще и документальные источники: капитан Дрейк действительно когда-то купил дом на западном берегу и перевез туда умирающую жену Мэри. Местные жители с уважительной тщательностью следили за сохранностью дома после смерти доброй женщины. Да и вдовец много лет крутился на своем «Пеликане» где-то рядом, а человек он был вспыльчивый.

Колфилды среди нас: Говорим о повести «Над пропастью во ржи»

Американский юноша Холден Колфилд и ржаное поле вокруг, вдали срастающееся с беспечным прозрачным небом. Оно без изъянов, оттого сложно на нем удержать взгляд – пытаешься, но немедленно схватывает дух. И нет ничего среднего, что сгладило бы разницу голубого, оранжевого цветов. Он на краю пропасти и ловит бегущих, готовых прыгнуть в нее детей. Сложную ношу взвалил на себя персонаж романа Сэлинджера. Кажется, разделить ее с ним готово было несколько поколений читателей.

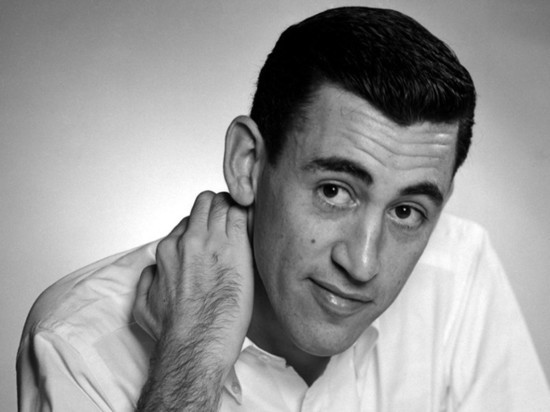

Джером Сэлинджер – автор книги «Над пропастью во ржи». Фото: pw.org

На русский язык роман «Над пропастью во ржи» впервые был переведен в 1960 году. И книги именно с таким вариантом перевода чаще всего можно встретить на полках книжных магазинов. Он считается «классическим». Последующие попытки перевода оказались не столь удачными. Во многом это связано с тем, что текст Сэлинджера насыщен молодежным сленгом. На русском языке он звучит нелепо, да и осовременить его трудно.

Массовому советскому читателю наконец попала в руки книга об американском подростке. Это был период хрущевской оттепели. Цензоры смогли разглядеть в нем лишь критику капиталистического общества Америки. Да, Сэлинджер обличает эпоху, в которой живет. Жизнь вокруг кажется ему одной большой декорацией. Но образ Холдена Колфилда, который ему удалось создать, остается привлекательным для читателей даже сегодня.

Бунтующий подросток. Во всем он видит липу и не может найти себе место. Ни в школе, ни в родительском доме, ни на свидании с девушкой. Отовсюду он cбегает, но его преследуют собственные идеалистичность и желание исправить людей. Это мешает Колфилду найти общий язык с ними. Нет, он остроумен, начитан и вроде как понимает людей. Казалось бы, переболтает любого, но все считают его лишь странным и инфантильным. Такое отношение окружающих сбивает главного героя на чувство полнейшего одиночества. А в подростковом сознании почти все преувеличивается в разы. Вот-вот и он снова заплачет навзрыд. Как маленький ребенок…

А мог бы иначе Колфилд реагировать на обстоятельства жизни? Подросток, противопоставляющий себя почти каждому. Он не привержен какой-либо идеологии, не сформированы до конца его взгляды. У него есть лишь один принцип – честность. И он хочет, чтобы все придерживались его. Тем не менее, главный герой изменяет себе и тут. Не бывает он до конца искренним: что в отношениях с родителями, что в своем юморе. А, кажется, шутит он непрерывно. По итогу, все, что может персонаж противопоставить миру, это бунт, и то кратковременный.

Три дня американского подростка. От первого лица рассказывается о том, что переживает герой на протяжении этого времени. Несмотря на различия советской и американской культур даже шестидесятники смогли почувствовать родство с Холденом. Конечно, это не могло не повлиять на сознание тогдашней молодежи. С тех пор последующие поколения

читателей тоже говорили о невероятной связи с этим юношей, с его мировосприятием, юмором, жизненными проблемами.

А где все те поколения читателей? Вполне возможно, шли за Холдена Колфилда, видя себя в нем. Часть потерялась по дороге, вышла на другую тропинку, наверное, более проторенную. А кто-то так и остался вечным подростком. И сегодня, перечитывая роман, одни взрослые умиляются тому, как забавен и неуклюж главный герой. Другие либо не чувствуют ничего, либо с высоты своих лет обесценивают переживания подростка. Ведь сегодня они кажутся им чем-то детским, несерьезным и очень надуманным.

На мой взгляд, подобное можно объяснить тем, что с возрастом для людей, перечитывающих книгу, теряется тот эффект. Но ведь когда-то эта повесть была способна растрогать. Ощущение духовной близости с Холденом Колфилдом возникает благодаря тому, что мы прочитываем не только его внутренний монолог, но и диалоги с другими персонажами. Одно не соответствует другому. Юноша думает так, а делает совсем иначе. И у читателя это вызывает отклик в душе.

Сэлинджер оставляет финал романа открытым. И мы можем только догадываться, как дальше сложилась судьба американского подростка. Вероятнее всего, он договорился с миром, пошел на компромисс. Ведь у Колфилда было ради чего жить. Это его сестренка Фиби, к которой он был очень привязан. Главный герой не слушает взрослых, но прекращает инфантильничать именно из-за нее. Холден Колфилд описывает девочку как очень смышленую, умную не по годам. Так много людей вокруг пыталось перевоспитать его. Лишь советы Фиби смогли отозваться в его неуемной душе. По сути, они и оказались самыми взрослыми.

Высокомерное желание Колфилда ловить детей у пропасти! Помогло бы ему в этом много читателей романа. Но и они вслед за юношей примирились со средой, в которой живут. Отказались от самых своих сокровенных мечт. И только единицы воплотили собственные детские фантазии в реальность.

Наверное, это ни плохо, ни хорошо. Все идет своим чередом. И Колфилды среди нас, которые так и остались вечными подростками, не были бы собой, будь они даже безоговорочно приняты окружением. Им комфортно взрослеть в сопротивлении.

Ржаное поле как концепция

В статье рассматривается ржаное поле с точек зрения разных людей: хлеборобов, обычных людей России, поэтов, художников. Проанализирован цвет и другие ощущения, вызываемые полем спелой ржи. Рассмотрены достоинства и недостатки деревянной хлебницы «Ржаное поле».

Хлебное диво

Словосочетание «ржаное поле» у человека, выросшего в России, вызывает четкий образ необозримого до горизонта простора, полноты и радости бытия. По-видимому, это атавистическое чувство, ощущения наших предков, радующихся полной свободе и тому, что зима впереди будет сытой. Ведь именно рожь выращивали на нашей российской земле, именно она давала отменные урожаи в краю, где ранние и поздние заморозки, непогода, грозы губили пшеницу, более капризную и менее холодостойкую культуру.

Воспетое поэтами

«Рожь, рожь… Дорога полевая ведет неведомо куда, над полем, низко провисая, лениво стонут провода. Рожь уходилась, близки сроки, отяжелела и на край, всем телом подалась к дороге, нависнула, хоть подпирай». Эти строчки Александра Твардовского просто поют о ржаном поле, как о женщине «на сносях», готовой вот-вот родить здорового малыша.

Это как раз и есть отголоски памяти наших предков, для которых земля была кормилицей, которую они холили и лелеяли, чтобы получить побольше урожай и выжить.

Какой цвет у поля

А какого цвета ржаное поле? Не принимая во внимание всходы и неспелую рожь, которые будут зелеными, перейдем сразу к полю спелой ржи, когда оттенки желто-зеленой поспевающей культуры заменяются на желтовато-рыжие. Рожь, ржа, рыжий. Сходство безусловное. Значит, будет рыжий цвет. А еще просматривается золотой и коричневый, охристо-желтый.

Да и сейчас те, кто знает об уборке не понаслышке, вряд ли назовут страду легкой, несмотря на сверхсовременную уборочную технику.

Тяжело комбайнерам работать от зари до зари в зерновой пыли, в раскаленной солнцем кабине нечем дышать, а надо еще управляться с довольно сложной техникой, которая может в любой момент выйти из строя. Улыбающиеся комбайнеры у кабины своей машины на фоне ржаного поля выглядят фальшиво. Если работник вылезет из кабины, он, весь в пыли, чумазый и замученный жарой, будет сразу искать тенечек, где бы присесть и попить. Умываться и кушать он будет только вечером, после заката. А завтра опять на работу. И так всю страду.

На картине и на фото ржаное поле вот таким и должно выглядеть: красивым, горячим, полновесным, но и напоминающим о тяжелом труде хлеборобов.

Есть такая хлебница

Существует огромное количество хлебниц из стекла и алюминия, пластмассы и дерева. Цвет у них тоже самый разный: белый, желтый, красный, в полоску, в горошек и т. д.

Хлебница «Ржаное поле» торговой марки Avanty-stile выполнена из дерева, снабжена поворотной крышкой, расписана булками хлеба, колосьями спелой пшеницы с маковой головкой вдобавок. Она выглядит горячей, аппетитной и яркой, так как использованы цвета оранжевый, желтый, коричневый и их оттенки, уходящие в красный. И еще сверху она покрыта лаком.

Натуральное дерево хорошо защищает хлеб от высыхания, но и не дает ему покрыться плесенью. Хлебница внутри и снаружи легко моется. Конструкция прибора позволяет слегка приоткрывать крышку, при высокой температуре в кухне, например, чтобы хлеб не отмокал. Хлебница стационарна, так как тяжеловата для переноски. У нее небольшая, но очень удобная ручка, легко открывающая ее на необходимый угол.

Жаль, что хлебница с трудом впишется в модную современную кухню в стиле «хай-тек» или «прованс».

Чудеса ржаного поля

Осенью решили жители села посадить на большом поле семена озимой ржи. Сначала трактор поле вскопал, борозды для посева приготовил. А когда дождик смочил сухую рыхлую землю, в неё люди посеяли маленькие золотистые зёрнышки. В тёплой влажной Матушке-земле эти семена набухли и быстро проросли. Это значит, что произошло первое настоящее чудо ржаного поля. Зёрнышки превратились в крохотные Стебельки с корешками и зелёными листиками!

Стебельки выглянули из земли наверх и увидели, что в небе светит Солнце.

– Добрый день! – поздоровались Стебельки и приветливо помахали листиками.

– Здравствуйте, юные создания, – отозвалось Солнце. – Вы, пожалуйста, не тревожьтесь, лучше поспите до весны. Ещё не настало ваше время. Перезимуете, а весной я помогу вам вырасти большими.

Огорчились ржаные Стебельки, хотя напрасно. За весну и лето Солнце растратило своё тепло, и потому Осень всегда прохладная. В эти дни Стебельки и листики часто поливал холодный дождик. А в холоде растения очень плохо растут. Вслед за дождливой Осенью пришла снежная и морозная Зима. Но она пожалела маленькие зелёные Стебельки и набросила на ржаное поле толстое одеяло из белого пушистого снега. Вот так Зима укрыла от мороза ещё очень слабенькие Стебельки ржи. Они согрелись и уснули в темноте под снежным покрывалом до самой Весны.

Наконец, наступила Весна. Теперь на небе часто появлялось горячее Солнце. Оно растопило весь лёд и снег, отогрело землю в поле. Стебельки озимой ржи увидели Солнце, потянулись со сна и улыбнулись.

– Здравствуй, дорогое Солнышко! – сказали Стебельки ржи. – Уже пришла весна?

– Да, сейчас весна, – ответило Солнце. – Вот теперь я буду растить вас, только выполняйте всё, что я вам скажу. Хорошо?

– Хорошо! – ответили Стебельки.

Они расправили свои зелёные листики и стали быстро расти. Ведь вверху над ними было горячее Солнце, а внизу – влажная питательная Матушка-земля, за зиму талым снегом напоённая.

Сначала на Стебельках из листиков выросли зеленые метёлочки. Стебельки обрадовались и весело помахали ими. Потом случилось второе настоящее чудо ржаного поля. Зелёные метёлки превратились в колоски! Вскоре колоски зацвели – покрылись нежными золотистыми цветками. И это было третье чудо ржаного поля.

– Ура! – кричали цветущие Стебельки ржи. – Смотри, Солнышко, мы расцвели, и на нас начали созревать колоски!

– Очень хорошо! Но ещё растите, дозревайте! – улыбалось Солнце, глядя на землю с высоты.

А в это время внизу на поле весело шумела и качалась из стороны в сторону молодая рожь будущего урожая.

Всю весну и лето Солнце не жалело для ржаного поля своего света и тепла. Быстро подрастали ржаные Стебельки, их колоски из зелёного в золотой цвет окрасились. Зрели золотистые зёрнышки в колосках, солнечной силой наполнялись. К концу лета ржаное поле стало похоже на огромное золотое море!

Однажды неизвестно откуда налетел очень сильный Ветер и стал носиться над ржаным полем. Стебельки встрепенулись, изо всех сил, удерживая свои колоски, спасая их от злого Ветра.

А Ветер-шутник, смеётся, в воздухе кружит, играет:

– Что испугались? Не волнуйтесь, Стебельки! Не отберу я у вас колоски.

Опустился он поближе к полю, нежно погладил подросшие ржаные колоски по длинным «усикам».

– Смотри, Ветерок, сколько в наших колосках зёрнышек выросло! Они все похожи на маленькие солнышки, потому что в них живёт сила и энергия большого Солнца! – похвастались ржаные Стебельки. – Мы эти зёрнышки вместе с Солнцем и Матушкой-землей для людей растим!

– Да! – отозвался Ветерок. – Знаю! Как-то я пролетал мимо дома, где живут мои знакомые дети, девочка Светлана и мальчик Женька. Смотрю, сидят малыши в саду на лавочке под яблонькой и ржаной хлеб с маслом да ещё с вишнёвым вареньем уплетают. А от хлеба-то аромат идет на весь двор. У меня даже слюнки от зависти потекли.

– Вы, ржаные Стебельки, молодцы! – похвалил Ветерок. – Ваши колоски уже спелыми зёрнышками заполнены. Из таких зёрнышек вкусный черный хлеб получается. Скоро вы подарите людям свой богатый урожай!

Ржаное поле автор культурология

Мы молчали и думали каждый свою думу.

В саду лениво щелкал соловей и диким криком перемежала свои мелодичные переливы иволга. У крыши, черным грибом нависнувшей над амбаром, дружным роем копошились и чирикали воробьи. Старая, седая собака сидела на корточках среди двора и, сторожко приподняв одно ухо, с внимательной серьезностью прислушивалась к чему-то. Около риги бесцельно бродили куры, поковыривая носами кучки навоза. Моя кобыла, привязанная к саням, стоявшим недалеко от риги, флегматично жевала сено, а шершавый щенок, с довольным видом помахивая куцым хвостом, лизал сальные оси моих дрожек. Где-то за плетнем бестолково болтал индюк и робко перекликались индюшки. Ржаное поле то замирало в какой-то чуткой дремоте и неподвижно нежилось в голубом воздухе, то колыхалось, трепетало и разбегалось хмурыми волнами, и тогда шорох и шелест встревоженных стеблей ясно доносился до нас. В небе белыми и прозрачными космами недвижимо висели облака. Солнце, проникая сквозь эти облака, не сияньем и не блеском обливало землю, а каким-то матовым, мягко-желтоватым и, если можно так выразиться, тихим светом. Сладкий запах цветущих яблонь и зацветающей сирени, смешиваясь с горьковатым ароматом молодой березы и тонким благоуханием резеды, бог весть какими путями занесенной в садик Аристарха Алексеича, стоял в теплом и слегка влажном воздухе, заглушая даже запах тетерькинского чая.

Приземистый мальчуган лет девяти, в широчайших, но коротких портках и рубахе, подпоясанной ниже живота, вынырнул откуда-то из-за плетня и трусливой, спутанной рысцою направился к стороне риги. Громадная косматая шапка (вероятно, отцовская) свободно болталась на его головке и то и дело надвигалась ему на глаза.

Мальчуган остановился в некотором раздумье и, после минутной нерешительности, робкой поступью подошел к «балкону», сняв на ходу шапку и обнаружив глазенки, полные лукавства и вместе смущения.

Мальчуган молчал и почесывал одна об другую свои босые ножонки.

Аристарх Алексеич опять пристально и напряженно осмотрел его с ног до головы.

— Так ты Михейкин сын, а?

— Как же ты не видишь, барин сидит на балконе, а? Михейкин сын безмолвствовал.

Опять безгласие, но прерванное тихим вздохом.

Все мы с добрую минуту помолчали. Мальчуган порывисто вздернул штанишки и наклонил голову, отчего волосенки свесились ему на лоб и закрыли глаза.

Аристарх Алексеич подумал, сделал величественное мановение рукою и отрывисто произнес:

Мальчуган радостно взмахнул волосами, сверкнул исподлобья темными глазенками, на этот раз уже не выражавшими смущения, и, с удивительной поспешностью перебирая пятками, скрылся за амбаром.

Спустя некоторое время по исчезновении Михейкина сына на дворе появился мужик, еще издалека снявший шляпу и подходивший к нам с подобострастной улыбочкой.

Аристарх Алексеич с чувством уверенного в себе достоинства слушал мужика, и слушал до тех пор, пока мужик в некотором изнеможении остановился. И, вероятно, льстивая мужикова речь была по душе господину Тетерькину, ибо вся фигура его как-то величественно напряглась, а лицо даже прояснилось сиянием.

Когда мужичок остановился, господин Тетерькин покровительственно проронил (впрочем, все-таки не сводя своего взгляда с какой-то беспредметной дали):

Аристарх Алексеич затейливой спиралью выпустил дымок и, с подобающим глубокомыслием опять выслушав до конца подобострастную реплику мужика, крикнул:

Явилась Арина и, учинив своими косыми глазами некоторую перепалку с плутовским взглядом мужика, недвижимо подперла притолку и по своему обычаю спрятала руки под передник.

Арина исчезла. Мужичок, поникнув головою, неподвижно стоял около балкона.

Мужичок встрепенулся и хотя не нашелся, что отвечать, но в почтительном тоне пустил: «Хе-хе-хе. «

Мужичок, видимо, смекнул в чем дело; он опять насмешливо и быстро вскинул на меня глазами, и, погладив небольшую бородку свою, произнес:

— Уж это как есть. Это вы правильно, сударь, рассудить изволили.

— Знамо, уж времена пришли. Ноне ему в пору щелоком брюхо полоскать, мужику-то. Ноне он бесперечь без хлеба сидит.

— Недоимка? А. Ну, а прежде, прежде?

— Господи ты боже мой! Как равнять прежние времена. Тогда мне что, тогда я на барщину сходил, по домашности по своей управился что нужно, барину сделал угожденье какое да и завалился к бабе на полати. Только мне и делов!.

— На полати! Ну, а теперь как, а?

Мужичок безнадежно махнул рукой и засмеялся.